Как уберечься от депрессии?

Журнал «Трезвое слово», май 2009, с.16-18.

Депрессия от латинского слова depressio, что означает “прижимать, угнетать”) – сниженное, подавленное настроение, сопровождающееся вялостью, утомляемостью, уныло-пессимистической оценкой происходящего. Страдание это известно человечеству с незапамятных времен. С того времени, как произошло грехопадение человека. Еще Гиппократ описывал сходное психическое состояние, которое именовалось как “меланхолия”. В Священном Писании приступы депрессии неоднократно описываются на страницах Ветхого Завета. Достаточно вспомнить, например, царя Саула, которому облегчение от тоски приносили псалмы Давида.

Современное понимание депрессии как болезни начинается с середины XIX века. Около 75% людей, страдающих депрессией, хотя бы единожды помышляли о самоубийстве, а 10-15% лиц от этого числа совершали его. Поэтому сложно переоценить всю важность и сложность поднимаемой темы.

Депрессия оказывает неблагоприятное воздействие на соматическое (телесное) здоровье. В случае депрессии страдает иммунитет, снижается сопротивляемость организма. Депрессия поражает одновременно тело, ум и душу.

Невроз – это личностный кризис

К психогенным депрессиям относят невротическую депрессию, реактивную депрессию, возникающую после тяжелых стрессов и потрясений. Невроз – это личностный кризис. Это столкновение желаемого и действительного. И зачастую это проблема духовная.

Во все времена были войны, различные природные бедствия, наводнения, засухи смерчи. И трудно сопоставить, скажем, в какой степени нынешнее время тревожнее и беспокойнее, например, эпохи царствования Ивана Грозного. Почему же проблема неврозов стала столь острой лишь в последнее время? Причина, думается, одна – в безверии, в потере человеком духовного фундамента, а с ним и истинного смысла жизни.

Оказывается, что главное в происхождении невроза не стрессы и неприятности, а личность человека. Причем личность, внутренне расстроенная. Грех, как корень всякого зла, влечет за собой невротические расстройства. Совершаясь в глубине человеческого духа, он возбуждает страсти, дезорганизует волю, выводит из-под контроля сознания эмоции и воображение. По словам святителя Феофана, “внутренний мир человека-грешника исполнен самоуправства, беспорядка и разрушения”. Глубокий невроз – показатель нравственного нездоровья, духовно-душевного разлада.

Святитель Феофан Затворник указывает и на то, что “естественное отношение составных частей человека должно быть по закону подчинения меньшего большему, слабейшего сильнейшему, тело должно подчиняться душе, душа – духу, а дух же по свойству своему должен быть погружен в Бога. В Боге должен пребывать человек всем своим существом и сознанием. При сем сила духа над душою зависит от соприсущего ему Божества, сила души над телом – от обладающего ею духа. По отпадении от Бога произошло, и должно было произойти, смятение во всем составе человека: дух, отделившись от Бога, потерял свою силу и подчинился душе, душа, не возвышаемая духом, подчинилась телу”.

Профессор Д.Е. Мелехов полагает, что в основе многих психических расстройств лежит несмирение. Невроз в этом смысле не является исключением. Общепризнано, что заболевание это развивается ввиду конфликта личности с собой (интрапсихический конфликт) или с другими людьми (интерпсихический). Повторим, что невроз – это столкновение между желаемым и действительным. Чем мощнее это столкновение, тем острее протекает заболевание. “Вера же есть смирение”, – говорит святой Варсонофий Великий.

Значительная часть депрессивных состояний – следствие греховного образа жизни, следствие губительного действия греха на душу человека. В первую очередь эти слова относятся к невротическим депрессиям, которые сродни греховным страстям печали и уныния. Депрессия – своего рода сигнал о ее неблагополучии, бедственном положении. Но это не плач о грехах, а мучение нераскаянной души, которой демоны нашептывают: “Все плохо, надеяться не на что…”

Депрессивный невроз чаще всего начинается из-за жизненных сложностей. При этом у человека снижается настроение, его ничто не радует, все раздражает, он впадает в уныние, тоску, печаль, окружающее предстает в мрачном свете. Очень часто подобные состояния возникают из-за того, что “жизнь сложилась не так, как хотелось бы”, не осуществилось желаемое, произошел какой-то конфликт, нанесена была та или иная обида.

Но не всякая печаль греховна. Во дни горести и печали человек становится равнодушным ко многим страстным движениям своей души. Честолюбие, деньги, чувственные удовольствия – все это в такие периоды жизни отодвигается на задний план. Как в счастье человек скоро забывается, так и в несчастье он волей-неволей обращает свои мысли к самому себе, глубже и лучше осознает свою греховность.

Но если этого нет, если печаль – для печали, а покаяние подменяется невротическим “самоедством”, которое, кроме разрушения, ничего не дает душе, то, очевидно, что произошла подмена. Такая печаль – греховная страсть.

Конечно, и ложь, и клевета, и обиды не приносят душе радости. Но если человек, а тем паче православный христиан, ими совершенно сломлен и длительно пребывает в печальном настроении или, более того, в состоянии отчаяния, полной потери самообладания, надежды на милость Божию и веры в святость Промысла Божия о человеке, то это – отнюдь не христианский настрой, это уже грех. В таком случае лукавый так и ждет, что человек оступится и ввергнется в пучину тяжких переживаний и тоски.

Печаль – это всегда сожаление о потерянном, неосуществившемся. Унынию же зачастую предшествуют леность, чрезмерное любление комфорта, самовлюбленность.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) определяет греховные страсти уныния и печали следующим образом:

ПЕЧАЛЬ – огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение во обетованиях Божиих, неблагодарение Богу за все случившееся, малодушие, нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста. УНЫНИЕ – леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитвенному. Небрежение. Неблагоговение. Праздность. Излишнее успокоение сном. Перехождение с места на место. Празднословие. Шутки. Кощунство. Забвение грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Нерадение. Лишение страха Божия. Ожесточение. Нечувствие. Отчаяние.

Печаль приходит тогда, когда какая-либо страсть не нашла себе удовлетворения. К примеру, человек не получил ту сумму денег, какую хотел, или чувства были отвергнуты его избранницей и тому подобное.

Греховные страсти взаимосвязаны и находятся во взаимном влиянии друг на друга. Так, гордость и тщеславие “поддерживаются” чревоугодием и блудом. Уныние, печаль подстерегают того, кто не обрел крепкую веру в Бога.

Лечение депрессии

Если говорить о лечении депрессии, то понятно, что психогенные депрессии – это проблема личности, и лечится такой вид депрессий преимущественно духовными и психологическими средствами. Для православного человека – это борьба со страстями, путь терпения, смирения, незлобия и любви. Наряду с этим, конечно, важны: отдых, физическая активность, свежий воздух, достаточный сон.

Депрессия эндогенная, как правило, не может быть излечима без назначения необходимых медикаментов. Назначает их врач-психиатр. Различают множество разновидностей эндогенной депрессии: тревожная депрессия, депрессия с утратой эмоциональных реакций на окружающее, депрессия с раздражительностью или злобой, с навязчивыми страхами. В ряде случаев требуется госпитализация и интенсивная терапия в условиях стационара.

Одним из действенных психологических приемов является рационализация. Прежде всего надо успокоиться, помолиться, потом взять чистый лист бумаги, авторучку и внимательно, трезво проанализировать сложившуюся затруднительную или конфликтную ситуацию, выписать главные причины столкновения, возможные пути решения этого конфликта, взвесить все “за” и “против”, усмотреть нужды и тревоги всех участников сложившегося недоразумения, найти верные доводы в пользу выдержки, самообладания, смирения. Попутно можно разглядеть некоторые ранее не замеченные обстоятельства. Завершающим этапом рационализации должно явиться принятие определенного решения, так как чем дольше будет сохраняться неопределенное, двойственное отношение к конфликту, тем труднее его разрешить, а стало быть, и восстановить душевное равновесие. Враг нашего спасения всегда пытается лишить нас душевного мира, запутать, склонить к унынию. Будем помнить это и трезвиться.

Предусмотрительность. Несмотря на все многообразие жизненных событий, многие из них неоднократно повторяются и представляют собой как бы некое “клише”. По опыту известно, что можно “спотыкаться”, терять душевный мир или впадать в прегрешения регулярно, в одних и тех же ситуациях. Поэтому надо заранее готовить себя к трудностям, важным разговорам, встречам, ответственным шагам. Причем готовиться следует не только размышлением, но и молитвой, беседой с духовником, его советом и благословением.

Переключение – простой и эффективный прием. Одному доставляет радость работа на даче, другому – вечер в общении с семьей. Умение отдыхать с пользой для души – премудрость, которая стоит того, чтобы ею овладеть.

Уединение и безмолвие. Совершенно необходимо каждому из нас время от времени уединяться, побезмолвствовать, привести в порядок мысли, помолиться в тишине, отключиться от повседневных забот.

Терпение скорбей. Как говорил преподобный Серафим, “нет скорбей – нет спасения”. А преподобный Симеон Новый Богослов наставляет нас так: “Как одежду, измаранную грязью и всю оскверненную какой-либо нечистотой, невозможно очистить, если не мыть в воде и не стирать долго, так и ризу душевную, оскверненную тиною и гноем греховных страстей, иначе отмыть нельзя, как только многими слезами и перенесением искушений и скорбей”.

По слову святителя Игнатия (Брянчанинова), “искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы: образованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим. Если она претерпит все до конца в уповании на Бога, то невозможно ей лишиться благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от страстей.

Души, будучи преданы различным скорбям, явным, наносимым людьми, или тайным, от восстания в уме непотребных помыслов, или телесными болезнями, если все это претерпят до конца, то сподобляются одинаковых венцов с мучениками и одинакового с ними дерзновения”.

Духовный совет

святителя Игнатия (Брянчанинова)

“Присылаю вам рецепт духовный и советую вам употребить предлагаемое лекарство по нескольку раз в день, особенно в минуты усиленных страданий, и душевных, и телесных… Уединяясь, произносите неспешно, вслух самому себе, заключая ум в слова, следующее:

“Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь, достойное по делам моим приемлю: помяни мя во Царствии Твоем!”

Должно произносить молитву крайне неспешно. Сказав молитву, отдохните. Потом опять скажите и опять отдохните. Продолжайте так молиться минут пять или десять, пока не ощутите вашу душу успокоенною и утешенною. Причина этого ясна: благодать и сила Божия заключается в славословии Бога, а не в красноречии и многословии.

Славословие же и благодарение суть делания, преподанные нам Самим Богом, – отнюдь не вымысел человеческий. Апостол заповедует это делание от лица Божия (1Сол. 5,18)”.

По кн. Д.А. Авдеева “Уныние и депрессия.

Сходства, различия, врачевание”. М., 2008

Источник

Депрессия. Что делать с духом уныния?

Приблизительное время чтения: 13 мин.

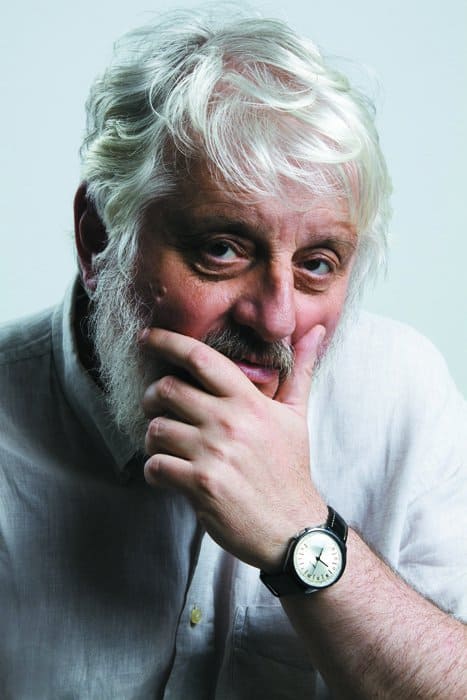

О депрессиях сейчас говорят постоянно, при этом шарахаясь из крайности в крайность: то уверяют, что на самом деле это грех уныния и спастись можно только постом и молитвой, то отрицают всякую духовную причину таких состояний, любую хандру считают необходимым лечить таблетками. Как же различить, где еще уныние, а где уже депрессия? Как помочь больному человеку? Могут ли Церковь и медицина быть тут союзниками? Об этом размышляет заведующий кафедрой клинической психологии Одесского национального университета Борис Григорьевич Херсонский.

Когда я только начинал работать в областной психиатрической больнице, меня пригласила в гости А. М., моя бывшая школьная учительница, отношения с которой у нас всегда были дружескими.

Муж М. (назовем его Володя) находился в соседней комнате, но к нам не вышел.

— Он не в духе в последнее время, — сказала А. М., — я хочу, чтобы ты поговорил с ним. Я никак не могу до него достучаться.

— В последнее время — это сколько? — спросил я.

— Месяца четыре, — вздохнула она.

Оказалось, что Володя за это время успел уволиться, перестал читать книги, не следит за собой. Ситуация была почти ясна еще до того, как я увидел больного. Но Боже, что я увидел!

В комнате, куда я зашел, стоял запах, который часто бывает в домах престарелых. Но Володе немногим за сорок! Сам он сидел в скорбной позе, опустив голову, на незастеленной постели. Выражение его лица. В то время была популярная в нашем врачебном кругу книга «Лицо больного» — альбом чрезвычайно выразительных фото-графий. Фотоснимок Володи вполне мог бы украсить в этом альбоме раздел «Депрессии». На мои вопросы он отвечал тихо и односложно. Когда я замолчал, замолчал и он и уже не проронил ни слова. Среди сказанных им немногих фраз были две: «жизнь кончена», а также «я во всем виноват, я не заслуживаю, чтобы со мной говорили».

Выйдя в гостиную, я сказал А. М., что ее муж тяжело психически болен и нуждается в лечении в психиатрическом стационаре. В крайнем случае он должен начать принимать антидепрессивные препараты дома, под моим строгим наблюдением. Но все же лучше в стационар. Потому что в таком состоянии люди могут добровольно уйти из жизни.

Ответ А. М. поразил меня. Из ее слов следовало, что в больницу она мужа никогда не положит, потому что это «предательство». А лекарства «разрушают печень», поэтому она обойдется без лекарств. На мои слова А. М. отреагировала, как на. оскорбление.

Через полгода мне рассказали, что Володя покончил с собой. Отношения с А. М. у меня восстановились спустя много лет. О Володе мы никогда не говорили.

Я часто вспоминаю эту историю, когда меня, врача-психиатра, просят рассказать о депрессиях.

Предрассудки

Первое, что я всегда подчеркиваю: депрессия — это очень серьезно и очень опасно. Люди не всегда понимают это, поскольку слово «депрессия», как многие другие медицинские психиатрические термины, имеет и чисто бытовое значение. Любая подавленность, любое дискомфортное психическое состояние, любое переживание горя, утраты в быту могут быть названы депрессией. Если применять этот подход, то любому человеку знакомы депрессивные состояния. В том числе и совершенно беспричинные:

Хандра ниоткуда, на то и хандра,

Когда не от худа и не от добра…

(Поль Верлен, перевод Бориса Пастернака).

Сама природа может повергнуть в депрессию — цитирую то же стихотворение:

О дождик желанный, твой шорох — предлог

Душе бесталанной всплакнуть под шумок.

Поэтому бытовое понимание депрессии подчас распространяется и на те, увы, нередкие случаи, когда все уже очень серьезно с медицинской точки зрения.

Отправить пациента на лечение в стационар и даже просто дать ему необходимое лечение на дому родственникам мешают предрассудки. Самый тяжелый предрассудок — это неверие в реальность психического заболевания. Все это просто «глупости», «выдумки», пациент должен «взять себя в руки»…. Увы, пациент скорее наложит на себя руки.

Второй предрассудок касается психиатрического стационара: больница приравнивается к тюрьме, а лечение — едва ли не к камере пыток. В наших условиях — да, обстановка в больнице не лучшая. Но стационарное лечение — печальная необходимость. И еще одно: для пациента и обычный мир — тюрьма и камера пыток. Перемены для него далеко не так заметны, как для нас.

Третий предрассудок: лекарства — это «химия», они «разрушают мозг», «делают человека больным». Это касается, разумеется, не только антидепрессантов. Так же относятся и к обычным антибиотикам, которые часто бывают совершенно необходимы! Чем только не лечатся наши люди! Один из депрессивных пациентов лечился водкой, смешанной с оливковым маслом. У него была брошюра, в которой точно расписывались пропорции этой смеси…

Да, лекарства современной психиатрии не всемогущи. Но они высокоэффективны. Последние поколения антидепрессантов значительно лучше переносятся, чем старые препараты, и не вызывают привыкания. Их появление — результат работы сотен ученых, людей, которыми руководило желание употребить данный Богом ум и талант во благо ближнему. Нельзя пренебрегать этим бесценным даром.

С медицинской точки зрения

Теперь о том, что же психиатры понимают под депрессиями. Конечно, в рамках популярной статьи незачем глубоко вдаваться в детали, но общие вещи следует знать всем — ведь у каждого могут оказаться родственники или друзья, подверженные депрессиям, и надо понимать, что же с ними происходит.

Начну с того, что понятие «депрессия» следует употреблять только во множественном числе — «депрессии». Эти состояния разнятся по тяжести — говорят о «большой» и «малой» депрессии (дистимии), и это различие касается не только тяжести симптомов. Различны депрессивные состояния и по чисто клиническим проявлениям: так, выделяют меланхолическую депрессию и тревожную, в зависимости от преобладания тоски или тревоги, соматизированную депрессию, когда пациент предъявляет преимущественно физические жалобы. Есть даже «депрессия без депрессии» или «депрессия с улыбкой», когда достаточно тяжелые депрессивные переживания остаются скрытыми для окружающих до момента, когда больной предпринимает суицидальную попытку…

С медицинской точки зрения депрессия — это не всегда болезнь, а довольно часто «синдром», то есть совокупность связанных между собой симптомов. Симптомы могут быть разными — тоска и тревога, потеря интереса к повседневным делам, неспособность испытывать удовольствие, потеря смысла жизни, чувство виновности, ничтожества, невозможность видеть хоть что-либо хорошее в жизни, замедление мышления и речи.

Разумеется, только врач-специалист может соотнести переживания больного с тем или иным психическим расстройством, в том числе и депрессией. Но и обычный человек может в общих чертах понять и прочувствовать переживания ближнего. Беда в том, что мы почему-то слепы в отношении переживаний особо близких нам людей, часто не замечая или бессознательно отрицая то, что ясно видно со стороны.

Могут ли тяжкие жизненные обстоятельства вызвать депрессию? Могут. Обычно это — утраты, потеря близкого человека, потеря работы, потеря Отечества…. Утрата веры, наконец. При этом речь не только о вере в Бога. Парадоксально, но утрата веры в коммунизм также была причиной депрессий у преданных адептов всепобеждающего учения. Оплакивание утрат («горевание») может достигнуть клинического уровня. Тогда мы говорим о «реактивной депрессии». Для нее характерно развитие после психической травмы, кроме того, содержание депрессивных переживаний отражает характер психической травмы. И если обстоятельства меняются, либо просто с течением времени, симптоматика таких депрессий ослабевает.

Но в смысле возможности самого тяжелого осложнения депрессии, суицида, реактивные депрессии так же опасны, как те, которые исходят изнутри психики — их называют эндогенными.

Причины эндогенных депрессий сегодня видят в нарушении обмена в нервной ткани. Но вот почему это происходит, науке пока до конца не ясно.

Несомненно одно: то, что на первый раз представляется чисто духовным страданием, впадением в грех уныния, может иметь чисто физические, телесные причины, то есть является болезнями «по плоти». И лекарства — антидепрессанты — оказывают на таких пациентов более явное действие, чем разговор, внушение или нравоучительная беседа.

Что делать и чего не делать

Из этого вовсе не следует, что с депрессивными пациентами не следует разговаривать, вразумлять и поддерживать их. Больных следует выслушать, позволить им свободно выразить свои мысли и чувства. Телесное всегда должно идти рядом с духовным и душевным — нельзя пренебречь ни одной из этих сторон человеческой психики.

Но вот чего делать не нужно! Если пациент говорит о самоубийстве, нельзя запугивать его, повторяя известные канонические правила о погребении самоубийц. Во-первых, такие пациенты уже считают себя безвозвратно погибшими, осужденными. И еще одно сообщение о том, что они на пороге совершения непростительного греха, может только укрепить их в ужасном намерении. Гораздо действеннее позитивные увещевания: Бог любит их и не хочет их смерти. И вы, ближние, любите депрессивного больного и хотите, чтобы он жил. И еще одна причина, по которой не следует угрожать пациенту вечными муками. Если такой пациент и совершит самоубийство, то он подпадет под единственное исключение из запрета на христианское погребение самоубийцы — «аще только изумлен бысть, сиречь вне ума своего». Больной с тяжелой депрессией, увы, не всегда отвечает за свои поступки…

Порой спрашивают: а может ли быть полезна в таких случаях «дистанционная психотерапия», то есть общение больного с психотерапевтом по Интернету? Ответ короткий: нет. Если при депрессии психотерапия и помогает, то только лицом к лицу.

В быту говорят о тяжелых и легких депрессиях. Официальные классификации говорят о «большом» и «малом» депрессивном эпизоде. Хотя так называемую «малую» депрессию (дистимию) эпизодом не назовешь. Она обычно имеет затяжной характер и с трудом поддается как медикаментозному, так и психотерапевтическому лечению. Один из диагностических критериев говорит сам за себя: «за последние два года период облегчения ни разу не продолжался более двух месяцев». И хотя психотерапия в таких случаях не всегда эффективна, пациент особо нуждается в человеческой эмоциональной поддержке. Обычно в этих случаях депрессия тесно связана с особенностями личности и характера.

Больные же в состоянии «большой депрессии», особенно — меланхолической, внешнему воздействию чаще всего недоступны. Иногда они просто неподвижно сидят, уставившись в одну точку, со скорбным выражением лица, вообще не отвечая либо односложно отвечая на вопросы близких. Только при улучшении состояния они начинают говорить… Но что они говорят! Они считают себя худшими людьми на земле. Они совершили страшные, непростительные преступления. Они ничтожны. Они заслужили самую суровую кару. И не только они, но и все их родственники. Собственно, мира уже не существует. И сами они сгнили изнутри, разрушены, как трухлявое дерево, как раздавленная птица.

Не заметить глубокой депрессии невозможно. Но вот сам пациент не отдает себе отчета в причине своих переживаний, депрессивный мир для него абсолютно реален. И даже когда сам по себе приступ депрессии проходит, пациент сохраняет воспоминания о нем, и те взгляды, которые он приобрел во время депрессии, становятся его новым мировоззрением…

Больной в состоянии глубокой депрессии обязательно должен лечиться и чаще всего — стационарно. Более того, и в стенах стационара такие пациенты часто нуждаются в особом наблюдении. Но, увы, родственники больных зачастую не могут этого понять и принять.

Как отличить?

И все же — как отличить настоящую депрессию от обычного плохого настроения или от печали? Повторюсь, это не всегда легко сделать. Но я бы порекомендовал обратить внимание на следующие признаки. Во-первых, объективное изменение состояния человека. То есть всем окружающим понятно, что с ним что-то происходит. Второе — устойчивость плохого настроения: оно тянется днями и неделями и сохраняется в течение всего дня. Возможны некоторые улучшения к вечеру, но утро — обычно самое тяжелое время. Третье — отсутствует психологически понятная причина для плохого настроения, к примеру, утрата близкого человека.

Непостоянный, но очень важный признак — равнодушие человека к окружающему, потеря интереса к своим обычным делам, невозможность хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. Человек в печали ищет собеседника, депрессивный пациент — уединения. Это, правда, не относится к тревожной депрессии, когда существует видимость стремления к общению. Но само общение сводится к постоянному повторению депрессивных жалоб. Собеседника своего такие люди не слышат.

Депрессивные пациенты часто теряют в весе. Они перестают следить за собой, это особенно заметно, если ранее человек был аккуратен и чистоплотен.

Депрессивный больной может лечь в постель, не сняв одежду, либо вообще не расстилает постель. Разговоры о смерти и о самоубийстве также — важный признак. К этим разговорам следует отнестись со всей серьезностью. Существует миф о том, что если кто-то говорит о суициде, то никогда его не совершит. Если бы так! На самом деле любые заявления о том, что человек хочет уйти из жизни, нужно рассматривать как грозный симптом.

И еще один, самый важный для верующих, признак — отсутствие надежды. «Во дни печальные Великого поста» Церковь напоминает нам о смерти, о нашей греховности и неизбежности наказания за нераскаянный грех. Обо всем этом говорит и депрессивный пациент. Но мы верим в целительную силу покаяния и в прощение Господа. Депрессивный пациент верит в Бога карающего, но не милосердного и прощающего.

Что же делать? Если пациент не хочет обращаться к врачу и нет оснований для неотложной госпитализации, то врача можно пригласить на дом. Врач разъяснит родственникам ситуацию и даст необходимые рекомендации. Но помните — многое зависит от вас, близких людей. Терпение, постоянная доброжелательность и забота о депрессивном больном принесут свои плоды.

Церковный ракурс

Есть еще один предрассудок, характерный уже для людей верующих. Мол, медицина — от лукавого. Уповать нужно только на Церковь, таинства, пост и молитву. Да, верующий человек уповает на Бога, и вера укрепляет его. Но почему нужно пренебрегать врачебной помощью? Вспомним — целитель Пантелеимон изображается с ларцом, в котором находятся лекарства. Врачом был апостол и евангелист Лука (см. Кол 4:14). А Косма и Дамиан были хирургами. И святой двадцатого века, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был врачом — и каким!

Еще хуже обстоят дела, если больной — человек неверующий, а родственники тянут его в церковь. При этом таинства низводятся до уровня магических процедур…. Сколько раз я с этим сталкивался!

Если в депрессию впадает верующий, воцерковленный человек, роль хорошего духовника трудно переоценить. Но было бы прекрасно, если бы врач и духовник могли идти в заботе о таком пациенте рука об руку. Об этом писал в «Пастырском богословии» архимандрит Киприан (Керн). В старом издании «Настольной книги священника» (восьмой том), была обстоятельная и очень ценная статья о пастырском душепопечении в случаях душевных заболеваний. Есть и прекрасные современные книги, которые, увы, теряются в потоке полупрофессиональных душеспасительных брошюр, где каждое психическое заболевание увязывается со смертным грехом. При этом для каждого, мол, заболевания грех особый. Для шизофрении — грех гордыни, а для депрессии, разумеется, грех уныния.

Читая подобные книги, трудно не впасть в другой известный грех — грех осуждения.

Да, как христианин, я убежден: у депрессии могут быть духовные причины, и болезнь, имеющая физиологические предпосылки, зачастую обнажает эти духовные причины, открывает их заболевшему человеку. Но усвоить урок депрессии человек может, только выйдя из этого состояния, оглянувшись на пройденный путь…

Источник