- Эмоция отвращения

- Что такое отвращение

- Причина возникновения отвращения

- Эксперимент

- Функции эмоции отвращения

- Отвращение как негативная эмоция

- Как выглядит эмоция отвращения

- Что мы чувствуем, когда испытываем отвращение

- Связь отвращения и презрения

- Чувство отвращения и мозговая химия ( дофамин )

- Дубликаты не найдены

- Мотивация дофамином

- Новость №753: Фармакологическая регуляция дофамина изменила восприятие музыки

- Дофамин, вырабатываемый в «центре удовольствия» головного мозга, лечит сахарный диабет 2-го типа

- Про дофамин и принятие решений.

Эмоция отвращения

Содержание

Что такое отвращение

Эмоция отвращения – одна из семи базовых эмоций, которую выделил Пол Экман. Как и другие эмоции, отвращение очень важно для нас. Эта эмоция помогала и помогает нам выживать, сохранять здоровье и адаптироваться к внешним факторам. Отвращение, конечно относится к негативным эмоциям, хотя, нельзя не отметить, что некоторые люди могут получать удовольствие через отвращение, но, это уже другая история. Эмоция отвращения бывает разной интенсивности и при сильном проявлении даже может вызвать рвотный рефлекс. Эту эмоцию, в большей степени можно назвать пищевой, так как с точки зрения эволюции, она помогала нам не употреблять в пищу отравленные или испортившиеся продукты. Природа в этом смысле нам тоже помогла, очень многие вещи природного происхождения, которые опасны для нашего с вами здоровья очень резко и неприятно пахнут, почувствовав такой «опасный» запах, у нас моментально появится отвращение. Что интересно, отвращение может появиться даже в том случае, если мы вспомним какой-то омерзительный запах, который попадал нам в нос ранее, может появиться от неприятного звука, от прикосновения к чему-то крайне противному.

Причина возникновения отвращения

Причина возникновения эмоции отвращения – что-то нарушает наш значимый критерий, но мы не готовы с этим бороться, сопротивляться, мы хотим скорее дистанцироваться и разорвать связь с тем, что нарушило наши ценности. В этом смысле отвращение можно сравнить с эмоцией гнева. Гнев мы испытываем, когда что-то нарушает наши ценности, угрожает им, и мы готовы отстаивать свои критерии, мы готовы бороться и сопротивляться, в случае с отвращением ситуация иная: сопротивляться мы не готовы, главная задача – скорее дистанцироваться от неприятного нам объекта. Вызвать отвращение могут вкусы, запахи, прикосновения, образы, звуки, но помимо этого отвращение может быть вызвано действиями, внешним видом и идеями других людей. Но здесь нужно учитывать тот факт, что у одного человека какое-то событие может вызвать отвращение, а в это же время другой может воспринять это совершенно спокойно.

Эксперимент

В 60х годах прошлого столетия американский психолог Пол Розин провел интересный эксперимент: он предлагал людям выпить стакан чистой воды, но после того, как они сами туда наплевали. И несмотря на то, что секундой ранее эта самая слюна находилась во рту, люди отказывались пить воду, содержащую собственный плевок. Пол Розин обнаружил, что как только продукт деятельности нашего организма покидает наше тело, он становится отвратительным. Таким образом, продукты функционирования нашего организма являются универсальными триггерами для возникновения эмоции отвращения.

Функции эмоции отвращения

- Очень важная функция эмоции отвращения – отторжение чего-то неприятного, отталкивающего, что может потенциально может причинить вред, например, испортившиеся продукты.

- Также, важно добавить, что отвращение имеет и социальную функцию. Эта эмоция выстраивает социальные границы – свой-чужой. Социальное отвращение изолирует нас от того, что мы считаем неприемлемым.

- Временное подавление отвращения создает близкие отношения и преданность между людьми. Например, когда родители заботятся о своем новорожденном ребенке, убирают за ним, вытирают и т.д.

Отвращение как негативная эмоция

Стоит сказать о негативных аспектах эмоции отвращения и об опасности, которую она несет. Если мы испытываем отвращение к человеку, который по каким-либо причинам вызывает у нас эту эмоцию, то она лишает его человеческих качеств, и мы уже не можем относиться к нему как к обычному человеческому существу. Отвращение к другому человеку «обесчеловечивает» его.

Как выглядит эмоция отвращения

Эмоция отвращения, как и другие базовые эмоции имеет свои конкретные признаки, которые будут проявляться на лице. В первую очередь стоит обратить внимание на нос и рот, когда мы испытываем отвращение, верхняя губа приподнимается и направляется к носу, а нижняя губа как правило подтягивается за верхней.

У основания носа появляются морщинки и углубляются носогубные складки. Нижние веки приподнимаются и опускаются брови.

Что мы чувствуем, когда испытываем отвращение

Когда появляется отвращение, ощущения в губах и ноздрях усиливаются, как будто, мы начинаем чувствовать эти части сильнее. Меняются ощущения в горле, возникает чувство, как будто мы чем-то начинаем давиться. Конечно, в зависимости от интенсивности эмоции ощущения могут быть слабее или сильнее.

Связь отвращения и презрения

Отвращение и презрение – родственные эмоции, однако, отличия у них есть. Презрение можно испытать только по отношению к другим людям или их поступкам, но не к запахам, звукам или прикосновениям. Ощутив во рту продукт у которого закончился срок годности, вы можете испытать отвращение, но не презрение. Однако, вы вполне можете испытать презрение к тому человеку, который этот продукт вам дал.

Источник

Чувство отвращения и мозговая химия ( дофамин )

Чувство отвращения – это защитный дофаминовый механизм, направленный на избегание потенциального опасного для вашего тела и психики.

Отвращение повышает уровень дофамина, что мотивирует нас на действия для отдаления от источника отвращения, его устранение. В целом, важно критически относится к этому чувству и не доверять ему слепо. Осознанность помогает увидеть, как это чувство часто ошибается. Культивация отвращения не является полезной стратегией, а может стать лишь еще одной дофаминовой иглой. Частое и интенсивное переживание отвращения с избыточным выделением дофамина может нарушить нормальную работу дофамина в подкорковых структурах мозга.

Чувство отвращения – это предохранительный сигнал, который важно верно истолковать. Часто бывает, что и любимые люди и дела могут вызывать отвращение и это нормально. Это может быть связано с излишним самопринуждением, когда внешняя мотивация (забота о партнере, указка сверху) может привести к тому, что деятельность начинает казаться отвратительной. Слишком частые перепады к отношению к одному и тому же объекту, от тяги до отвращения часто являются признаком зависимости и разбалансированной работы дофаминовой системы.

Злоупотребление отвращением. Очень часто люди прибегают к самостимуляции через чувство отвращения, ведь оно так или иначе поднимает уровень дофамина. Делать то, что считается отвратительным, запретным возбуждает и может стать дофаминовым триггером, искажая нормальное поведение. Те, кто любят обсуждать отвратительные вещи, бороться против них, часто используют это как дофаминовую подпитку.

Чувство отвращения часто используется в манипуляциях для создания какого-либо мнения к группе людей или к событию, товару. Отвратительное непроизвольно привлекает внимание, так как эволюционно оно важно для выживания. Культивируйте осознанность и не реагируйте на манипуляции с чувством отвращения, перерастайте его, фокусируясь на общем, а не на различиях.

Здоровое чувство отвращения помогает вам удерживаться в рамках здорового поведения, сохранять свои границы, удерживаться от проступков и зависимостей, сохранять моральный кодекс. Отвращение помогает сохранять нам границы в повседневной жизни: следить за собой, не переедать и так далее. Отвращение к вредным привычкам помогает бессознательно воздерживаться от них. Отвращение бывает при потере границ и слиянии между партнерами, при объедении даже самой вкусной пищей. Сохраняйте границы и это поможет сохранять и интерес.

Смягчение зависимостей. Сознательное формирование отвращения к объекту тяги может способствовать смягчению зависимости. Фокусируясь на негативных, отрицательных сторонах мы можем повлиять на изменения оценки дофаминового триггера так, чтобы избегать, а не стремится к нему. Однако помните, что избегание может работать только на начальных этапах работы с зависимостью, затем необходима экспозиционная терапия для снижения значимости. При постоянном избегании может возникнуть эффект «инкубации», когда запретное становится все более значимым и важным, что лишь усиливает тягу.

Не давите. Избыточное самопринуждение как в отношении самого себя, других людей, своей работы может привести к отвращению. Избыточное давление и сознательный контроль снижают спонтанность, уровень мезолимбического дофамина и это может усилить неприязнь и отвращение. Если вам нужно сделать работу, но вас тошнит от нее, то используйте метафору соблазнения. Соблазните свою работу! Ведь если вы ухаживаете за девушкой, действуете жестко, давите и прямолинейны, то ее вскоре начнет тошнить от вас, а ваши «ухаживания» будут восприняты как насилие. А если вы будете рядом, но не будете давить, будете загадочны и спонтанны, найдете, что ей нравится, что ее интересует, то в этом случае шансов у вас намного больше.

Милосердие. В буддизме отвращение относится к числу «пяти ядов»: отвлечение, отвращение, привязанность, неведение и тщеславие. Для борьбы с этим «ядом» используется медитация метта или «милосердия ко всем». Во время такой медитации мы фокусируемся на сострадании, сочувствии, любви ко всем живым существам, развивая милосердие и благожелательность. Фокусируясь не на различиях, а на общем для всех живых существ, мы перерастаем это чувство и снижаем значимость различий между собой и другими существами. Отвращение к себе также преодолевается развитием самосострадания и самосочувствия.

( взято из блога ВРАЧА К.М.Н. АНДРЕЯ БЕЛОВЕШКИНА )

Дубликаты не найдены

Содомиты любят отвращение, оно им нравится, неплохое такое.

Отвращение — дело личного выбора. Есть народы, в кухне которых насекомые являются лакомством. Другим это кажется неприемлемым. В сексе: кто-то любит мужчин, а кто-то — женщин. Убивать врага: для одних достижение, для других — грех.

Акцент на слове «отвращение» не универсален.

Мотивация дофамином

Предлагаю поговорить про мотивацию. Сначала про биологическую, а потом про психологическую.

С точки зрения биологии, больше всего на перемены нас мотивирует гормон счастья дофамин, его ещё иногда называют «гормоном прогресса». Напомню, мозг вырабатывает дофамин в двух случаях.

Первый – когда мы предвкушаем желаемое (видим в журнале крутую тачку). Причём, когда мы начинаем копить деньги на машину, когда рассказываем друзьям о будущей покупке, мозг тоже кормит нас дофамином, потому что всё это часть предвкушения.

Второй – когда мы получаем желаемое (покупаем крутую тачку). Тут мы получаем большую дозу дофамина за то, что хорошо поработали, чтобы получить желаемое.

Логично, что без предвкушения мозг не будет давать дофамин за получение чего-либо. Простыми словами, чтобы получить удовольствие от покупки машины, мы должны хотеть эту машину. Но как мозг выбирает, за что мотивировать нас дофамином, а за что нет? Например, если я предложу вам попробовать стать пловцом и завоевать олимпийскую медаль, у вас вряд ли так сразу возникнет желание проводить по 50 часов в неделю в бассейне.

Теперь самое важное.

Наш мозг использует дофамин как меру оценки того, стоит ли ввязываться во что-то ради достижения желаемого. Если предвкушение описано перспективно, дофамина вырабатывается больше. Если же дело кажется мозгу крайне утомительным и сложным, дофамина мы получаем меньше. Например, если мы видим на весах трёхзначную цифру, завалиться на диван кажется проще, чем пойти в спортзал. Мозг скорее подумает:

– Игра не стоит свеч.

Я не фитнес-тренер, поэтому меня больше интересует, как дофамин мотивирует нас на психологические перемены. Принцип работы здесь такой же: если мозг создаёт достаточно сильное ожидание от потенциального результата, он будет кормить нас дофамином ради дополнительных усилий. Эти ожидания в отношении психологических перемен обычно создают три вещи:

Коротко обо всём.

С примерами всё просто – если вы считаете свои отношения неудачными и видите знакомых, у которых этих отношения развиваются очень хорошо, вам тоже хочется таких отношений. Если вы страдаете от тревоги и находите уверенного в себе друга, вы тоже хотите разобраться со своими проблемами.

Год назад ко мне обратилась девушка с проблемой самооценки. Она написала мне после того, как встретила молодого человека, который влюбился в неё и не пытался переделать. В этот момент она поняла, что большую часть жизни прожила в окружении, которое не принимало её и подарило множество тревожных ожиданий, которые могу разрушить счастливые отношения.

С опытом ещё проще. Например, вы боитесь говорить «нет», но однажды собираетесь с силами делаете это в первый раз и получаете положительный результат. Мозг начинает подбадривать вас, чтобы вы вернулись к приятному опыту и продолжали пробовать. В контексте терапии – это путь маленьких шагов, когда терапевт (или психолог) предлагает человеку пробовать что-то новое, чтобы понемногу преодолевать тревогу.

Со знаниями сложнее. В данном случае речь о знаниях, которые помогают нам понять, что наши усилия действительно приведут к переменам. Об этом можно прочитать в книгах по психологии или в хорошей литературе по саморазвитию. Самый лучший вариант – это психолог, потому что в его задачи изначально входит объяснить человеку, что перемены в психике стоят прилагаемых усилий.

Если вы хотите сделать первый шаг к любым переменам – создавайте предвкушение. Это надёжный механизм мотивации, который биологически заложен внутри всех нас. Окружайте себя людьми, на которых можно равняться, погружайтесь в новый опыт хотя бы в мелочах и открывайте для себя знания о том, куда приводят психологические перемены.

Надеюсь, с последним пунктом вам помогают и мои тексты.

Новость №753: Фармакологическая регуляция дофамина изменила восприятие музыки

Дофамин, вырабатываемый в «центре удовольствия» головного мозга, лечит сахарный диабет 2-го типа

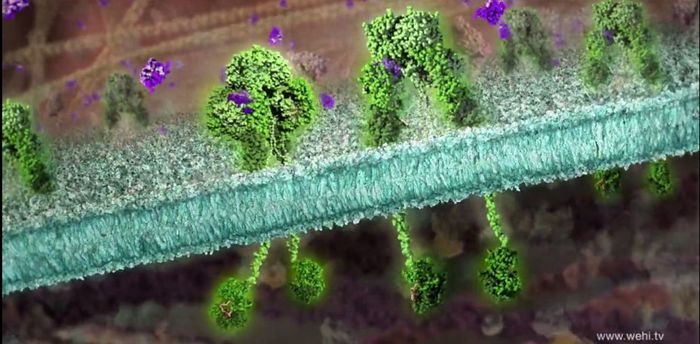

Молекулы инсулина (синего цвета) связываются с клеточными рецепторами (зеленого цвета), запуская молекулярный каскад, способствующий транспорту глюкозы из кровотока в клетку

Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний в мире. При этом недуге в крови стойко повышена концентрация глюкозы. Регуляция метаболизма глюкозы в организме происходит на нескольких уровнях, включая самый высший – гипоталамус, который является центром вегетативной нервной системы и регулирует множество «неосознанных» процессов, в том числе выброс гормонов. Но как показали недавние исследования, результаты которых были опубликованы в престижном Science Translational Medicine, помимо гипоталамуса в регуляции метаболизма глюкозы участвует другая структура головного мозга, в которой вырабатывается «гормон счастья» дофамин

Как известно, сахарный диабет может развиваться по двум причинам. Диабет 1-го типа – это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Но наиболее распространенным является диабет 2-го типа, когда клетки и ткани просто теряют чувствительность к инсулину. Этой болезни часто предшествует (и сопутствует) так называемый метаболический синдром, характеризующийся избыточным весом тела, артериальной гипертонией и нарушением обмена углеводов. Механизмы развития метаболического синдрома точно неизвестны, но большинство врачей рекомендуют таким пациентам в первую очередь понизить вес.

Существует гипотеза о возможной связи между ожирением, чувствительностью к инсулину и выработкой нейромедиатора дофамина, который относят к группе так называемых «гормонов счастья». Нейроны, вырабатывающие дофамин, находятся в прилежащем ядре, расположенном в полосатом теле головного мозга, которое входит в «центр удовольствий» и связано с работой системы вознаграждения и подкрепления. Недостаток дофамина, предположительно, может приводить к перееданию за счет недостаточного «вознаграждения». Но может ли дофамин влиять на обмен глюкозы напрямую, независимо от своей роли в развитии ожирения?

Группа голландских и американских ученых провела эксперимент на больных обсессивно-компульсивным расстройством (неврозом навязчивых состояний), которых лечили с помощью глубокой стимуляции мозга. При этой методике пораженные участки мозга стимулируются электрическими импульсами через имплантированные электроды. Такой способ, в частности, используется при лечении болезни Паркинсона. В результате в прилежащем ядре усиливается высвобождение дофамина, благодаря чему состояние пациентов улучшается. И экспериментаторы хотели выяснить, как такой выход дофамина будет влиять на обмен глюкозы в организме.

Оказалось, что во время работы устройства для глубокой стимуляции у всех этих пациентов чувствительность тканей к инсулину повышалась. Более того, один из больных, который одновременно страдал диабетом 2-го типа и ожирением, после лечения смог уменьшить дозу инсулина, которую прописывают при этом типе диабета. Правда, вес при этом пациент не сбросил. Кроме того, он одновременно перестал принимать нейролептик, побочным эффектом которого служит повышенный риск развития диабета. Но в любом случае анализы показали, что чувствительность его тканей к инсулину действительно стала выше.

В другом эксперименте – уже на здоровых добровольцах, исследователи смоделировали ситуацию общего истощения дофамина в организме с помощью фармакологического ингибирования фермента тирозингидроксилазы, участвующего в его синтезе. Уровень дофамина в прилежащем ядре головного мозга при этом также понизился. Результатом эксперимента стало значительное снижение чувствительности тканей к инсулину у участников эксперимента.

Ученые на этом не остановились и с помощью метода оптогенетики активировали дофаминовые нейроны в мозге генно-инженерных лабораторных мышей, что привело к повышению инсулиновой чувствительности тканей у этих животных.

Экспериментаторы признают, что их работа имела ряд недостатков, в том числе малочисленность и неоднородность выборки, поэтому требуются дополнительные исследования. Однако уже полученные данные говорят о том, что дофамин действительно участвует в регуляции обмена глюкозы. Вероятно, из прилежащего ядра головного мозга нервные сигналы, опосредованные дофамином, поступают в гипоталамус, который осуществляет уже непосредственный контроль над обменными процессами. И хотя пока непонятно, насколько обнаруженный феномен актуален для практической медицины, не исключено, что со временем его удастся использовать для помощи реальным пациентам.

Про дофамин и принятие решений.

Чтобы оказать морпехам поддержку во время штурма кувейтского порта Аш-Шуайба эскадра коалиционных линкоров и эсминцев был размещена менее чем в двадцати милях от побережья Кувейта.

В то утро, когда шла атака на Аш-Шуайба, капитан-лейтенант Майкл Райли наблюдал за экранами радаров на борту «Глостера», британского эсминца, стоявшего примерно в пятнадцати милях от порта. В боевую задачу «Глостера» входила защита союзнической эскадры, поэтому Райли должен был мониторить все воздушное пространство вокруг морского конвоя. С самого начала воздушной войны команды радиолокационщиков жили по изнурительному расписанию. Они дежурили по шесть часов, потом у них было шесть часов на еду и сон, а после этой короткой передышки они вновь отправлялись в клаустрофобическую радиолокационную рубку. К моменту наземного вторжения у них начали проявляться признаки переутомления.

Райли дежурил с полуночи. В 5:01 утра, как раз когда корабли союзников начали бомбардировку Аш-Шуайба, он заметил на экране радара яркую точку недалеко от побережья Кувейта. Быстрые расчеты ее траектории показали, что она направляется прямо к конвою. Хотя Райли смотрел на похожие точки всю ночь, в этой черточке на радаре было что-то такое, что сразу вызвало у него подозрение. Он не мог объяснить почему, но вид этой мигающей зеленой точки на экране наполнил его ужасом, у него участилось сердцебиение, а ладони стали влажными. Он продолжал наблюдать за приближающейся точкой еще сорок секунд — она медленно приближалась к американскому линкору «Миссури». С каждым поворотом радара расстояние сокращалось. Она приближалась к американскому кораблю со скоростью более 550 миль в час. Если бы Райли пошел на поводу у собственного страха и решил сбить эту цель, ему нужно было действовать немедленно. Если бы точка оказлась ракетой, промедление Райли обернулось бы трагедией. Сотни моряков погибли бы, американский корабль «Миссури» пошел бы ко дну, а Райли оставалось бы только стоять и смотреть, как это происходит.

Но у Райли была одна сложность. Точка на радаре находилась в той части воздушного пространства, где часто летали американские военные самолеты А-6, осуществлявшие по распоряжению Военно-морского флота США поддержку наземной операции при помощи бомб с лазерной системой наведения. После выполнения задания самолеты летели обратно к кувейтскому побережью, сворачивали на восток по направлению к конвою и садились на авианосцы. На протяжении нескольких последних недель Райли наблюдал десятки истребителей А-6, проделывавших тот же путь, что и эта неопознанная точка на радаре. Точка также шла с той же скоростью, что и самолеты, и имела похожую площадь поверхности. На экране радара она выглядела точно как А-6.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, пилоты А-6 взяли за правило отключать на обратном пути электронную опознавательную систему. Эта система позволяла силам Коалиции опознавать свои самолеты, но в то же время делала их более уязвимыми для иракских зениток. Неудивительно, что, пролетая над воздушным пространством, которое контролировал Ирак, пилоты предпочитали облачиться в «плащ безмолвия». Как результат, команда в радиолокационной рубке на борту «Глостера» не имела возможности установить связь с точкой на экране.

Оставался последний способ, с помощью которого радиолокационные команды могли понять, что же перед ними — приближающаяся ракета или свой самолет: нужно было определить высоту точки. А-6 обычно летали на высоте около трех тысяч футов, тогда как ракеты «Шелкопряд» шли на одной тысяче. Однако тот тип радаров, который использовал Райли, не отображал высоту полета приближающейся точки. Чтобы узнать высоту конкретного объекта, капитан-лейтенанту нужно было использовать специализированную радарную систему, известную как 909 и производившую поиск в горизонтальном диапазоне. К сожалению, оператор радара 909 задал неверный номер отслеживания вскоре после появления точки, так что Райли никак не мог узнать высоту летящего объекта. К этому мгновению он наблюдал за точкой на экране радара уже почти минуту, но ее значение по-прежнему оставалось для него тайной.

Цель двигалась быстро. Время на раздумье закончилось. Райли отдал приказ открыть огонь: две ракеты класса «земля — воздух» системы Sea Dart взмыли в небо. Шли секунды. Рейли нервно смотрел на экран радара, наблюдая, как его ракеты мчатся к неопознанному объекту со скоростью, приближающейся к скорости звука.

Взрыв эхом разнесся над океаном. Все точки немедленно пропали с экрана радара. Что бы ни летело к кораблю «Миссури», теперь оно бессильно упало в море всего в семистах ярдах от американского линкора. Несколько секунд спустя капитан «Глостера» вошел в радиолокационную рубку. «Чья птичка?» — спросил он Райли, желая знать, кто отдал приказ уничтожить так до сих пор и не опознанную цель. «Наша, сэр», — ответил Райли. На вопрос капитана, откуда он знал, что стреляет по иракской ракете, а не по американскому самолету, Райли ответил: «Просто знал».

Следующие четыре часа были самыми долгими в жизни Райли. Если он сбил А-6, то на его совести смерть двух ни в чем не повинных пилотов. Его карьере конец. Возможно, ему даже придется предстать перед трибуналом. Райли сразу же начал просматривать записи с радара в поисках малейшего подтверждения того, что точка на самом деле была иракской ракетой. Но даже при наличии достаточного времени на анализ Райли все равно не мог точно определить, что перед ним, — записи с радара не давали неоднозначного ответа. На «Глостере» быстро воцарилось уныние. Для изучения обломков крушения, все еще плававших на поверхности океана, направили специальную исследовательскую группу. Была проведена срочная перекличка всех самолетов Коалиции, находившихся в этом районе.

Первым новость сообщили капитану «Глостера». Он подошел к койке Райли, где тот тщетно пытался заснуть. Результаты расследования показали: точка на радаре в самом деле была ракетой «Шелкопряд», а не американским истребителем. Райли в одиночку спас линкор.

Конечно, Райли могло просто повезти. После окончания войны британские морские офицеры внимательно изучили последовательность событий, предшествовавших решению Райли выпустить ракеты Sea Dart. Они пришли к выводу, что, основываясь на записях с радара, отличить «Шелкопряд» от А-6 было невозможно. Хотя Райли принял верное решение, он так же легко мог сбить американский истребитель. Рискованная игра с лихвой окупилась, но не стала от этого менее рискованной.

Во всяком случае, так звучала официальная версия произошедшего вплоть до лета 1993 года, когда за расследование этого дела взялся Гэри Кляйн. Кляйн был когнитивным психологом, консультантом американской морской пехоты, и ему сообщили, что никто не мог объяснить, каким образом в точке на радаре удалось распознать вражескую ракету. Даже сам Райли не знал, почему в то раннее утро решил, что эта точка так опасна. Как и все остальные, он предположил, что ему просто повезло.

Кляйн был заинтригован. До этого он провел несколько десятилетий, изучая процесс принятия решений в напряженных ситуациях, и знал, что интуиция иногда может быть поразительно прозорливой, даже если причины этой прозорливости не ясны. Он решил определить источник той тревоги, которую испытывал Райли, для того чтобы понять, почему именно эта точка показалось ему такой подозрительной. С этой целью он снова вернулся к записям с радара.

Вскоре он понял, что во время возвращения А-6 с боевых вылетов Райли привык видеть на экране радара вполне конкретный рисунок из точек. Так как морской радар фиксирует сигналы только только над водой — после того как объект, так сказать, «промочил ноги», — Райли привык видеть истребители сразу после того, как они покидали кувейтский берег. Самолеты обычно становились видимыми после первого оборота радара.

Кляйн изучил записи, сделанные радаром во время предрассветной ракетной атаки. Он снова и снова отсматривал эти роковые сорок секунд, выискивая хоть какие-нибудь различия между тем, как для Райли выглядели самолеты А-6, возвращающиеся с боевых заданий, и тем, что он увидел при появлении на экране точки, скрывавшей ракету «Шелкопряд».

И тогда Кляйн увидел различие. Оно было тонким, но очень четким. Наконец он мог объяснить интуитивную догадку Райли.

Все дело было во времени. В отличие от А-6 ракета «Шелкопряд» появилась возле берега не сразу. Поскольку она летела очень низко, почти на две тысячи футов ниже, чем обычно летают А-6, ее сигнал поначалу забивали помехи с земли. В результате ракету не было видно до третьего поворота радара, то есть на восемь секунд дольше, чем не было бы видно А-6. Райли подсознательно, не отдавая себе в этом отчета, оценивал высоту точки.

Вот почему при виде иракской ракеты, появившейся на экране радара, у Райли начался легкий озноб. С этой точкой что-то было неладно. Чувствовалось, что это не А-6. И хотя Райли не мог объяснить что, он знал: происходит что-то страшное. Эту точку нужно было сбить.

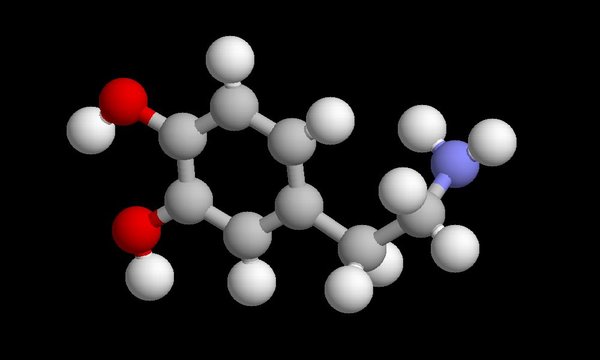

Тем не менее открытым остается еще один вопрос: как эмоции Райли сумели найти различия между двумя идентичными на первый взгляд точками на экране радара? Что происходило в его мозгу, когда он первый раз увидел ракету «Шелкопряд», находившуюся в трех поворотах радара от побережья Кувейта? Откуда возник его страх? Ответ заключается в одной-единственной молекуле под названием дофамин, которое клетки мозга используют для связи друг с другом. Когда Райли смотрел на экран радара, вероятнее всего, именно дофаминовые нейроны подсказали ему, что перед ним ракета, а не самолет А-6.

Значение дофамина было открыто случайно. В 1954 году два нейробиолога из университета Макгилла Джеймс Олд и Питер Милнер решили вживить электрод в самый центр мозга крысы. Точное расположение электрода в значительной степени зависело от счастливой случайности: в то время география мозга оставалась тайной. Но Олдсу и Милнеру повезло. Они ввели иглу прямо рядом с прилежащим ядром — частью мозга, которая вырабатывает приятные эмоции. Когда вы едите кусок шоколадного торта, слушаете любимую песню или смотрите, как ваша любимая команда выигрывает первенство по бейсболу, своим счастьем вы обязаны именно прилежащему ядру.

Но Олдс и Милнер довольно быстро обнаружили, что слишком сильное удовольствие может быть фатальным. Они поместили электроды в мозг нескольких грызунов, а затем пустили по каждому проводу слабый ток, приведя таким образом прилежащее ядро в состояние постоянного возбуждения. Ученые заметили, что грызуны утратили интерес ко всему. Они перестали есть и пить, утратили интерес к сексуальному поведению. Крысы просто съеживались в углах своих клеток, замерев от счастья. За несколько дней все животные погибли. Они умерли от жажды.

Потребовались десятилетия кропотливых исследований, но в результате нейробиологи узнали, что крысы пострадали от избытка дофамина. Стимуляция прилежащего ядра вызывала большой выплеск нейротрансмиттера, из-за чего крысы впадали в экстаз. На людей похожим образом действуют наркотики: подсевший на крэк наркоман, только что принявший дозу, ничем не отличается от пребывающей в электрической неге крысы. Мозг обоих существ ослеплен удовольствием. Эта фраза вскоре стала своеобразным дофаминовым клише — химическим объяснением секса, наркотиков и рок-н-ролла.

Но счастье — не единственное чувство, вызываемое дофамином. Сейчас ученым известно, что этот нейротрансмиттер помогает регулировать все наши эмоции — от только зарождающейся любви до самых тяжелых форм отвращения. Это наиболее ходовая нервная валюта нашего мозга — молекула, которая помогает нам выбрать один из вариантов. Увидев, как дофамин работает в мозгу, мы сможем выяснить, почему чувства способны даровать нам столь глубокие прозрения. Хотя Платон пренебрежительно отзывался об эмоциях как об иррациональных и ненадежных — «дикая лошадь души», — в действительности они отображают огромный объем невидимого глазу анализа.

В наибольшей мере наше понимание дофаминовой системы основывается на результатах новаторских исследований Вольфрама Шульца, нейробиолога из Кембриджского университета. В начале 1970-х, еще будучи студентом-медиком, Шульц заинтересовался этим нейротрансмиттером из-за роли, которую он играет в возникновении симптомов паралича при болезни Паркинсона. Он изучал клетки в мозгу обезьяны, надеясь понять, какие из них участвуют в контроле за движениями тела. Но он не смог ничего обнаружить. «Это был классический случай неудачного эксперимента, — говорит он. — Как ученый я был глубоко разочарован». Однако после многолетних исследований Шульц заметил кое-что странное в этих дофаминовых нейронах: они начинали возбуждаться прямо перед тем, как обезьяне давали награду — к примеру, кусочек банана. (Награды использовались для того, чтобы заставить обезьян двигаться.) «Сначала мне показалось маловероятным, чтобы одна клетка могла отражать такой сложный объект, как еда, — рассказывает Шульц. — Вроде бы для одного нейрона это слишком много информации».

После нескольких сотен экспериментов Шульц начал верить полученным данным: он понял, что случайно обнаружил в мозгу примата механизм поощрения в действии. В середине 1980 годов после публикации ряда знаменательных статей Шульц решил разобраться в этой схеме. Как именно одной клетке удавалось отражать поощрение? И почему она возбуждалась до того, как награда была дана?

Эксперименты Шульца были довольно простыми: он проигрывал громкой звук, ждал пару секунд, после чего вливал в рот обезьяне несколько капель яблочного сока. В ходе эксперимента Шульц исследовал мозг обезьяны с помощью иглы, измерявшей электрическую активность внутри отдельных клеток. Сначала дофаминовые нейроны возбуждались только в тот момент, когда в рот обезьяны попадал сок. Клетки реагировали на саму награду. Однако, как только животное поняло, что звук предшествует появлению сока — для этого потребовалось всего несколько попыток, — те же нейроны начали возбуждаться при появлении звука, а не самого сладкого приза. Шульц назвал эти клетки «предсказывающими нейронами», потому что их больше заботило предсказание появления награды, а не само ее получение. (Эту цепочку можно бесконечно удлинять: например, сделать так, что дофаминовые нейроны будут реагировать на свет, который предшествует звуку, который предшествует соку, и т. д.). Как только эта простая схема была освоена, дофаминовые нейроны обезьяны становились очень чувствительны к малейшим вариациям в ней. Если предсказания клеток оказывались верными и награда появлялась вовремя, у примата происходил краткосрочный выплеск дофамина, возникало чувство удовольствия от того, что он был прав. Однако если схема нарушалась — если звук проигрывался, но сок не поступал, — дофаминовые нейроны обезьяны снижали свою активность. Это явление называется сигналом ошибки предсказания. Обезьяна расстраивалась из-за того, что ее предсказания о соке не реализовались.

В этой системе интерес представляет все, связанное с ожиданиями. Дофаминовые нейроны постоянно порождают схемы, основанные на нашем опыте: если А, то В. Они выучивают, что звук предвещает появление сока или что свет предвещает появление звука, который предвещает появление сока. Хаос реальности превращается в модели взаимозависимостей, позволяющих мозгу предвидеть то, что произойдет дальше. В результате обезьяны быстро усваивают, когда ожидать сладкой награды.

После того как механизм клеточных прогнозов оптимизирован, мозг начинает сравнивать предсказания с тем, что происходит на самом деле. С той минуты, как обезьяна привыкает ожидать сока после определенной последовательности событий, ее дофаминовые клетки внимательно следят за развитием ситуации. Если все идет по плану, дофаминовые нейроны обеспечивают короткую вспышку удовольствия. Обезьяна счастлива. Но если ожидания не оправдались — если обезьяна не получает обещанного сока, — дофаминовые клетки объявляют забастовку. Они немедленно посылают сигнал, сообщающий об их ошибке, и перестают выделять дофамин.

Мозг устроен таким образом, чтобы усиливать шок от этих ошибочных предсказаний. Когда он сталкивается с чем-то неожиданным — например, с точкой на радаре, не вписывающейся в привычную схему, или каплей сока, которая не появляется вовремя, — кора мозга сразу обращает на это внимание. За несколько миллисекунд мозговые клетки поглощены сильной эмоцией. Ничто не может заставить мозг сосредоточиться так, как удивление.

Этот быстрый клеточный процесс начинается в крошечной области в самом центре мозга, богатой дофаминовыми нейронами. Нейробиологам уже несколько лет известно, что этот участок, передняя поясничная кора (ППК), задействован в определении ошибок. Когда дофаминовые нейроны делают ошибочное предсказание — когда они ожидают сока, но не получают его, — мозг порождает особый электрический сигнал, известный как негативность, связанная с ошибкой. Этот сигнал исходит из ППК, так что многие нейробиологи называют это место областью «О черт!».

Значимость ППК предопределена самим устройством мозга. Подобно орбитофронтальной коре ППК помогает обеспечивать связь между тем, что мы знаем, и тем, что чувствуем. Она расположена в точке пересечения двух разных способов мышления. С одной стороны, ППК тесно связана с таламусом — областью мозга, которая отвечает за направленное осознанное внимание. Это значит, что если ППК встревожена каким-то фактором — например, неожиданным ружейным выстрелом, — она может сразу же сосредоточиться на соответствующих ощущениях. Она заставляет человека фиксировать неожиданные события.

Подавая сигнал тревоги сознанию, ППК одновременно посылает импульс в гипоталамус, регулирующий важные аспекты физических функций. Когда ППК обеспокоена какой-то аномалией — например, неправильной точкой на экране радара, — ее беспокойство немедленно переводится в соматический сигнал и мышцы готовятся к действию. За несколько секунд частота сердцебиения увеличивается и в кровь вбрасывается адреналин. Эти физические ощущения заставляют нас реагировать на ситуацию немедленно. Посредством учащенного пульса и влажных ладоней мозг сообщает нам, что медлить нельзя. С этой ошибкой предсказания нужно разбираться немедленно.

Но ППК не только следит за ошибочными предсказаниями. Она также помогает запоминать, чему дофаминовые клетки только что обучились, чтобы быстро адаптировать ожидания к новым условиям. Она усваивает уроки реальной жизни, следя за оперативным обновлением нейронных цепочек. Если, согласно предсказанию, сок должен был появиться после звука, но этого так и не произошло, ППК проследит за тем, чтобы в будущие предсказания были внесены соответствующие коррективы. Краткосрочное ощущение преобразуется в долгосрочный урок.

Это ключевой аспект принятия решений. Если мы не сможем использовать прошлые уроки для будущих решений, нам придется бесконечно повторять собственные ошибки. Если хирургическим образом удалить ППК из мозга обезьяны, поведение примата станет сумасбродным и неэффективным. Обезьяны больше не смогут предсказывать появление награды или разбираться в окружающем мире.

Люди с генетической мутацией, приведшей к сокращению числа дофаминовых рецепторов в ППК, страдают от схожей проблемы: совсем как обезьяны, они по большей части не способны учиться на негативном опыте. Этот, казалось бы, мелкий недостаток имеет большие последствия. К примеру, согласно исследованиям, люди с такой мутацией имеют гораздо больше шансов попасть в зависимость от наркотиков и алкоголя. Так как им сложно учиться на своих ошибках, они совершают одни и те же ошибки снова и снова. Они не могут изменить свое поведение, даже если оно вредит им самим.

У ППК имеется и еще одна важная особенность, которая в полной мере проясняет ее значение: в ней содержится много клеток очень редкого типа, известных как веретенообразные нейроны. В отличие от остальных клеток нашего мозга, обычно являющихся короткими и кустистыми, эти мозговые клетки длинные и тонкие. Они есть только у людей и человекообразных приматов, и это позволяет предположить, что их эволюция была связана с более высоким уровнем познания. У людей примерно в сорок раз больше веретенообразных клеток, чем у любых других приматов.

Странная форма веретенообразных клеток обусловлена их уникальной функцией: их антенноподобные тела могут передавать эмоции через весь мозг. После того как ППК получает информацию от дофаминовых нейронов, веретенообразные клетки используют свою скорость — они передают электрические сигналы быстрее любых других нейронов — для того, чтобы вся остальная кора головного мозга оказалась сразу же пронизана этим особым чувством. В результате незначительные колебания одного вида нейротрансмитеров играют большую роль в управлении нашими действиями, подсказывая, какие чувства в нас должно пробудить увиденное.

Эмоциональный мозг без труда понимает, что происходит и как извлечь из ситуации максимальную выгоду. Каждый раз, когда вы испытываете радость или разочарование, страх или счастье, ваши нейроны занимаются перестройкой своей цепи, анализируя, какие сенсорные сигналы предшествовали эмоциям. Этот урок затем помещается в память, так что в следующий раз, когда вам придется принимать решение, ваши мозговые клетки будут наготове. Они уже научились предсказывать, что же произойдет дальше.

Отрывок из книги Д. Лерер «Как мы принимаем решения»

Источник