Диалектика души в романе «Война и мир»

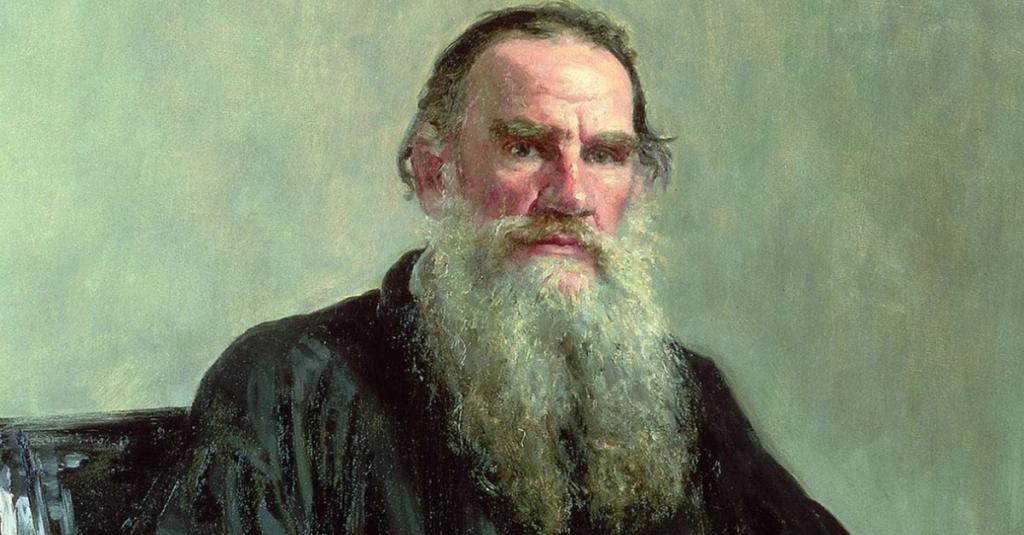

Диалектика души – это один из терминов, употребляемых в литературоведении. При его упоминании чаще всего речь идет о художественных образах, которые даны писателем в их развитии и внутренних противоречиях и рассмотрены им наиболее детально. Особенно ярко диалектика души героев представлена у великого русского писателя Л. Н. Толстого.

Искусство рассуждения

Прежде чем разобраться в значении рассматриваемого нами объекта, целесообразным будет определиться с толкованием термина «диалектика». Он пришел к нам из Древней Греции и в переводе означает «искусство вести спор, умение рассуждать».

Так назывался один из философских методов – метод аргументации, а еще и способ, форма теоретического мышления, призванные исследовать те противоречия, что обнаруживаются в самом содержании этого мышления.

Этот метод следует из «Диалогов» Платона, где два или больше участников, имеющих различные мнения, стремятся найти истину, обмениваясь своими мыслями. В результате происходит движение вперед, развитие, и «в споре рождается истина».

Далее перейдем к рассмотрению понятия «диалектика души».

В художественном произведении

В литературоведении диалектика души – это понятие, с помощью которого обозначают воспроизводимые в произведении в деталях процессы: сначала зарождения, а затем и формирования у героев:

- мыслей;

- чувств;

- настроений;

- ощущений;

- их взаимодействия;

- изменения;

- развития одних из других.

А также это понятие включает в себя и описание самого психического процесса, показ его форм и закономерностей. Например, как любовь перерастает в ненависть или же любовь развивается из симпатии. Яркими примерами является диалектика души в романе «Война и мир» Л. Толстого, которая отражается во внутренних монологах Пьера Безухова, Андрея Болконского, Николая Ростова.

Рассматриваемый нам термин был введен Н. Г. Чернышевским, когда он писал рецензию на повести Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Военные рассказы», опубликованные в журнале «Современник».

Диалектика души у Толстого

Герои произведений Льва Толстого – люди сложные, интересные, наполненные противоречиями. Автор не просто описывает их в определенные моменты жизни, он показывает развитие их судеб, характеров, личности. Именно этот принцип писателя и называют в литературе диалектикой души.

Создавая образы героев, автор рассматривал восприятие ими происходящего в мире через призму нравственных ценностей. При этом герои близки ему, так как в произведениях чувствуется его собственный нравственный и духовный поиск, стремление к самосовершенствованию.

Тонкий психологизм

У Л. Толстого диалектика души находит отражение и в оригинальности выбираемых им средств изобразительного психологизма, являвшихся новаторскими для русской литературы того времени. Эти приемы не потеряли актуальности и в наши дни. Они вызывают восхищение глубиной психологического анализа и описания влияния событий на изменение личности героев, будь то их нравственное падение или возвышение.

Например, писатель использовал внутренние монологи героев, как бы подслушивая их мысли, как в описании монолога князя Андрея под аустерлицким небом. Изображая неожиданные повороты в судьбах, автор раскрывал новые глубины в их душах через восприятие самих героев. Иллюстрацией к этому является влюбленность Наташи Ростовой в Анатоля Курагина или духовное перерождение Пьера Безухова, побывавшего в плену у французов.

Толстым также использовались и сновидения, с помощью которых он старался донести детализированные впечатления Пьера, получаемые им от окружающего мира, показать, на чем именно заостряется его внимание.

Через страдания и борьбу

Диалектика души в романе «Война и мир» раскрывается и через изменение героев, через их духовный рост, который происходит в процессе внутренней борьбы и страданий. Им сопутствуют радости, горести, разочарования, взлеты и падения. То есть автор показывает героев в непростые для них минуты жизни, тем самым раскрывая все стороны их личности, в том числе и неприглядные.

Через страдания проходят все главные герои бессмертной эпопеи Толстого, каждый по-своему, с присущими каждому из них взглядами на жизнь, привычками, нравственными установками, классовыми предрассудками, отношением к миру и окружающим.

То есть образы писателем прописываются не поверхностно, а воспринимаются как реально существовавшие люди, которым сопереживаешь, с которыми вместе радуешься, набираешься жизненного опыта и открываешь для себя что-то новое.

Наивный юноша

Особенно ярко диалектика души в романе «Война и мир» просматривается через изображение развития одного из главных героев – Пьера Безухова. Автор знакомит нас с ним в самом начале произведения как с одним из посетителей модного салона Анны Шерер. По мнению экспертов, образ Пьера весьма близок Толстому в плане того, что через него выражены многие важные мысли и направления духовных исканий автора.

Жизнь и характер Пьера, как князя Андрея и Наташи, изображены в динамике, то есть в непрекращающемся развитии. Толстым делается акцент на почти детской доверчивости, доброте, искренности и чистоте мыслей юного Безухова. Сначала он без сопротивления и даже с удовольствием идет на поводу у окружающих, подчиняется им, наивно веря в их благосклонность и доброжелательность.

Так он попадает в сети князя Василия и становится добычей для масонов. Всех их привлекает в Пьере его большое состояние. По словам автора, повиновение для молодого человека было не то что добродетелью, а воспринималось им как истинное счастье.

От великого человека до антихриста

Одним из заблуждений молодого Пьера являлось его увлечение Наполеоном Бонапартом, стремление подражать ему. Сначала он восторгается французом, называя его великим человеком, защитником революционных завоеваний, представляет себя в роли благодетеля, а в будущем и освободителя крестьян.

Затем, в 1812 году, он хочет уже избавить всех от Бонапарта, называя его антихристом. Стремление героя к возвышению над окружающими, пусть и во имя благородных целей, в итоге загоняет его в духовный тупик. Здесь автор на примере молодого человека подводит читателя к мысли о том, что несостоятельными являются и слепое повиновение воле других, и такой взгляд на жизнь, который признает за одними безусловное право повелевать, а за остальными – обязанность находиться у них в подчинении.

Ценность «негероической» жизни

Молодой Безухов выступает в романе в качестве представителя интеллектуальной элиты российских дворян. Он с презрением относится ко всему «понятному» и «близкому», то есть к повседневной жизни, лишенной глобальных идей и возвышенных устремлений. Толстой называет это «оптическим самообманом», отчужденностью, неспособностью увидеть бесконечное и великое в простом, возможностью видеть в нем лишь мелкое, бессмысленное, житейское, ограниченное.

Здесь у Толстого диалектика души героя отражена в духовном прозрении Пьера. Ему удалось постичь ценность обыденной, «негероической» жизни. После испытанных в плену унижений и увиденной изнанки отношений между людьми, после открытия им духовности в обычных русских людях, таких как Платон Каратаев, Пьер многое усвоил для себя.

Он понял наконец, что счастье находится внутри самого человека, в удовлетворении его насущных потребностей. По словам Толстого, его герой научился видеть вечное, великое и бесконечное во всем окружающем. Он бросил трубу, через которую до этого смотрел поверх голов людей.

Однако поиск истины дается Пьеру совсем не просто. Сопровождающая этот поиск нравственная напряженность в кризисные моменты еще больше усиливается. Нередко молодой человек ощущает неприятие окружающего мира, людей и самого себя. Все видится ему отвратительным, запутанным, бессмысленным. Но за бурными приступами отчаяния следует просветление. Пьер снова глядит на мир глазами счастливого человека, который постиг мудрость и простоту человеческих отношений.

Новый Пьер

Во время пребывания в плену Безухов в первый раз испытал чувство полного единения с окружающим миром. Снизошедшее на него просветление он ощущает и после освобождения – мироздание видится ему благоустроенным и разумным. Автор отмечает, что теперь у героя нет никаких планов, он не имеет цели, но имеет веру, но не в слова, мысли и правила, а веру в живого Бога, которого он постоянно ощущает.

Пройденные Пьером Безуховым этапы заблуждений, разочарований, сменявших периоды духовного просветления, не рассматриваются как нравственная деградация, возвращение на более низкий уровень самосознания. Его путь – это сложная спираль, у которой каждый виток возводит героя на новый уровень духовной высоты.

Апогеем раскрытия диалектики души в романе является знакомство в его заключительных строках с новым Пьером Безуховым. Это человек, который убежден в собственной нравственной правоте, но при этом он не стоит на месте, а видит один из возможных путей своего развития и его взаимосвязь с новой, грядущей эпохой и новыми жизненными обстоятельствами.

Источник

*«Диалектика души»

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Русская литература. 10 класс |

| Книга: | *«Диалектика души» |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 13 Октябрь 2021, 09:44 |

Оглавление

Своё представление о сути человека писатель выразил в афоризме: «Люди как реки». Это означает, что в каждом человеке присутствует множество черт и качеств, которые, постоянно изменяясь, влияя друг на друга, проявляются одновременно, переходят из одного в другое. Л. Н. Толстой отмечал: «Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских… и бывает часто не похож на себя, оставаясь между тем одним и самим собою». Он пытался показать текучесть психического состояния человека (т. е. ощущений, эмоций и чувств) в художественной форме. Эту черту тогда ещё только начинающего писателя первым подметил Н. Г. Чернышевский и назвал «диалектикой души». Новаторство Л. Н. Толстого, по мнению критика, состояло в том, что он от изображения внешних проявлений «жизни сердца» (внешний психологизм) обратился к анализу и показу процесса психической жизни (внутренний психологизм). В статье «“Детство” и “Отрочество”. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» (опубликована в журнале «Современник», 1856) Н. Г. Чернышевский отмечал: «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни мысли и чувства развиваются из других ». Писатель показывает не только мысли и чувства, но и то, как они зарождаются, перетекают из одних в другие. Для этого писателю приходилось прибегать к сложным синтаксическим конструкциям, использовать усложнённые предложения со многими придаточными, часто нарушая законы литературной речи.

Известно, что А. В. Дружинин ещё по поводу «Юности» советовал начинающему писателю строить предложения проще, «избегать длинных периодов», «слова что, который и это» зачёркивать «десятками». Однако Л. Н. Толстой не прислушался к этому совету, сохранив собственный стиль. Известно, что А. В. Дружинин ещё по поводу «Юности» советовал начинающему писателю строить предложения проще, «избегать длинных периодов», «слова что, который и это» зачёркивать «десятками». Однако Л. Н. Толстой не прислушался к этому совету, сохранив собственный стиль. |

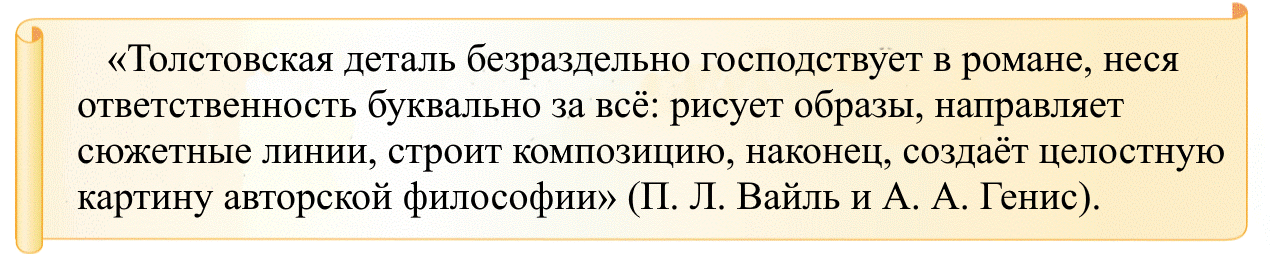

«Войну и мир» не раз сравнивали с картиной, фреской или мозаикой. И это не просто метафоры. Роман Л. Н. Толстого напоминает монументальное полотно, которое создавалось небольшими мазками. Их роль в произведении выполняют художественные детали.

Основными средствами изображения персонажей в романе стали внутренний монолог и психологический портрет. Речь каждого из героев в таких монологах предельно индивидуализирована. Л. Н. Толстого иногда упрекали в том, что он модернизировал психологию своих персонажей, приписывая им мысли и чувства, которые не могли возникнуть у людей в начале XIX века. Например, когда князь Андрей, глядя на Сперанского, осознаёт невозможность точно передать мысли и чувства с помощью слов. Это более поздние умонастроения, почти тютчевская строка из «Silentium!»: «Мысль изречённая есть ложь». И всё же автор стремился передать атмосферу эпохи максимально точно, используя для этого масонские дневники Пьера, письма княжны Марьи, письма Николая Ростова к Соне и т. п.

Во внешности героев Л. Н. Толстой в первую очередь обращает внимание на глаза и улыбку. Запоминаются усики маленькой княгини Лизы Болконской, холодные мраморные плечи и неизменная улыбка Элен, лучистые глаза княжны Марьи, большой рот и глаза Наташи Ростовой. Весьма характерно, что, когда герои живут фальшивыми мечтами, ненастоящей жизнью, они начинают щуриться, как это происходило с князем Андреем в начале романа или с Пьером в салоне его жены и во время дуэли с Долоховым.

На каждом этапе духовных исканий любимые герои Толстого существенно преображаются внешне, их внешность меняется вместе с их внутренним миром. Но каждый раз обращается внимание на одно и то же в их внешности: на глаза, походку, улыбку и т. п. Толстой часто отмечает контраст между внешним видом и внутренним состоянием своих героев. Пьер на дуэли внешне спокоен, но пребывает в состоянии крайней растерянности. За весёлым тоном Николая Ростова во время проигрыша Долохову скрывается отчаяние, а позже за развязностью в разговоре-признании с отцом прячется осознанное чувство вины, глубокое раскаяние.

Большую роль в характеристике героев играет пейзаж. Л. Н. Толстой избегает изображения городской природы: она кажется писателю такой же ненатуральной, как декорации в опере, которые видит Наташа. Поэтому Пьер, когда едет по заснеженной Москве, размышляя о своём чувстве к Наташе, видит не городские улицы, а звёздное небо с кометой 1812 года.

Одним из открытий Толстого считают сцены, где герои не слышат, что происходит, но верно чувствуют смысл эпизода. Именно в таком ключе обрисован совет в Филях, где девочка Малаша угадывает правоту Кутузова. Точно так же Пьер на вечере у Бергов догадывается, что между Наташей и Андреем что-то происходит. Именно так «без слов» князь Андрей угадал Наташу, пригласив её на танец, на её первом балу.

Толстовский психологизм распространяется только на близких автору героев. Как бы изнутри показан даже весь цельный Кутузов, но не Наполеон или Курагины. Раненный на дуэли Долохов может раскрыть свои переживания в словах, но его мир гораздо беднее, чем тот, который открылся Пете Ростову в его последнюю ночь в партизанском отряде. Показательно, что чем больше автор доверяет своему герою, тем чаще вместо авторских характеристик используется внутренний монолог. Даже те герои, к которым писатель относится «нейтрально» (старый князь Болконский, родители Ростовы, Денисов, Балашов, Сперанский и др.), обрисованы через внешние поступки и портретные детали.

Человек в произведениях Л. Н. Толстого изменяется под влиянием внешних событий, в связи с напряжённой внутренней работой над собой в поисках цели и смысла жизни (таков, например, жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова). Поэтому литературоведы говорят о «диалектике характеров» любимых героев Л. Н. Толстого.

1. Что такое психологизм? Почему психологизм Л. Н. Толстого получил название «диалектика души»?

2. Какие приёмы характеристики героев, использованные Л. Н. Толстым в «Войне и мире», можно назвать подходящими для всех персонажей?

3. В чём особенности психологизма Л. Н. Толстого? Сравните его с психологизмом Ф. М. Достоевского или И. С. Тургенева.

Источник