Заключение по результатам холтеровского мониторирования:лаконично или детально?

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

Одним из самых творческих этапов холтеровского мониторирования является составление итогового заключения. Именно заключение позволяет врачу сформировать собственные впечатления от регистрации в предельно сжатой и, в то же время, достаточно детализованной форме.

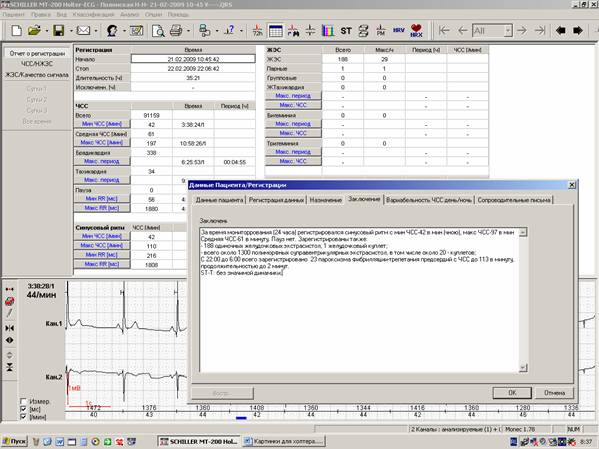

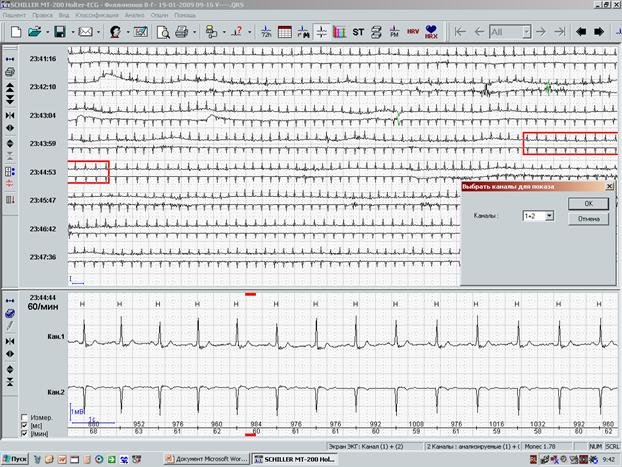

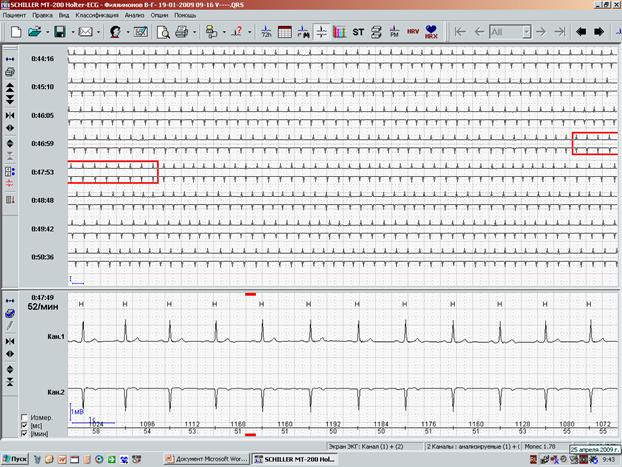

Для составления заключения удобным подспорьем является отчет о регистрации (рисунок 1).

Рис.1. Отчет о регистрации: формулировка заключения на основании проверенных значений итоговой таблицы.

К сожалению, неудачные заключения не являются редкостью. Чаще всего можно увидеть краткую и безликую констатацию основных показателей суточной регистрации ЭКГ (минимальная, максимальная и средняя ЧСС, количество экстрасистол, количество пауз и т.п.). Из такого заключения становится понятно, что врач добросовестно проверил все абсолютные значения, приведенные в сводной таблице отчета о регистрации, но не представил информации, значимой для подбора или оценки эффективности терапии. Встречается также другой вариант неудачных заключений,- излишне детализированных,с повторяющими друг друга стереотипными иллюстрациями. Именно поэтому стоит остановиться на показателях отчета о регистрации, которые не нужно выносить в итоговое заключение (рисунок 2).

К таким показателям относятся:

1. Начало и окончание регистрации (эти показатели, безусловно, очень важны, поскольку отражают физическую активность пациента во время мониторирования, но в заключении найдет свое место только длительность регистрации).

2. Общее количество сокращений (на рисунке 2 представлено в графе «Всего» столбца

«ЧСС»: эта информация также лишь перегружает заключение).

3. Минимальные и максимальные значения RR-интервалов, если у пациента нет нарушений проводимости (исключения составляют динамические регистрации пациентов с паузами в анамнезе).

4. Количество эпизодов тахикардии и брадикардии, если они не несут никакой значимой информации.

5. Перечисление всех значимых эпизодов (нарушений ритма или проводимости) с указанием точного времени начала и конца, если они исчисляются сотнями или тысячами. Именно для отражения преобладания значимых событий в дневное или ночное время имеются графики их распределения в течение суток.

Существует общепринятая последовательность изложения основной информации в заключении:

1. Фоновый ритм с указанием минимальной, максимальной и средней ЧСС и общим временем регистрации.

3. Наличие нарушений проводимости.

4. Наличие нарушений сердечного ритма.

5. Оценка динамики сегмента ST и зубца Т.

6. Любая дополнительная информация.

При оценке фонового (основного) ритма в обязательном порядке следует указать минимальную, максимальную и среднюю ЧСС в течение суток. При этом если за время регистрации происходит смена источника автоматизма (наиболее частая ситуация – пароксизмы фибрилляции-трепетания предсердий), необходимо указать общее соотношение конкурирующих ритмов (удобнее всего в процентах) или максимальную продолжительность таких эпизодов и диапазон ЧСС обоих ритмов. При наличии периодов выраженной тахикардии стоит сопоставить их с дневником пациента и указать выполняемый при этом вариант физической активности в скобках.

Таким образом,первая часть заключения может выглядеть следующим образом:

За время мониторирования (24 часа)преобладал (75%) синусовый ритм с мин ЧСС-42 в мин (3:38 – «сон»), макс ЧСС-108 в минуту (15:07 -«подъем по лестнице»). С 22:00 до 7:33 зарегистрировано также 24 (до 2 минут) пароксизма фибрилляции предсердий продолжительностью от 2 до 30 минут с ЧСС 67-110 в минуту. Средняя ЧСС – 61 в минуту, умеренная тенденция к синусовой брадикардии.

За время мониторирования (22 часа 36 мин) регистрировалсь фибрилляция предсердий с мин ЧСС-51 в мин (6:05-«сон»), макс ЧСС-128 в мин (12:58-«ходьба»). Средняя ЧСС-125 в минуту, выраженная тенденция к тахисистолии.

За время мониторирования (24 часа) регистрировался синусовый ритм с мин ЧСС-53 в мин (4:42-«сон»), макс ЧСС-117 в минуту (17:38 –«подъем по лестнице»). Однократно (5:52) зарегистрирован короткий (6 циклов) период миграции водителя ритма по предсердиям. Средняя ЧСС-78 в минуту

При этом не следует забывать, что при наличии конкурирующих ритмов под средней ЧСС за все время мониторирования подразумевается не средняя ЧСС синусового ритма, а средняя ЧСС обоих ритмов. В тех случаях, когда конкурирующие ритмы регистрируются продолжительные (более 20% регистрации) периоды, их наличие может значимо менять среднюю ЧСС.

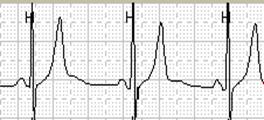

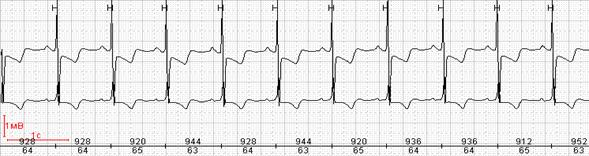

Наличие или отсутствие пауз обязательно должно быть отражено в заключении. В случае абсолютно нормальной регистрации имеет смысл ограничиться короткой формулировкой «Пауз нет». Для пациентов, у которых в предыдущих регистрациях имелись паузы любого генеза, во всех последующих заключениях при отсутствии пауз должен указываться максимальный RR- интервал (рисунок 3). При этом формулировка может выглядеть следующим образов: «Пауз нет, максимальный RR-интервал-1.88 сек».

При наличии пауз в заключении отмечается

• абсолютное значение пауз;

• общее количество пауз, в том числе превышающих 3 секунды;

• распределение пауз в течение суток;

В том случае, когда генез пауз смешанный, можно использовать следующую формулировку

Всего 25 пауз до 3.56 сек, в том числе 10 – более 3 секунд, с выраженным преобладанием в ночные часы (см. график). 20 пауз соответствуют эпизодам АВ блокады 2 степени 1 и 2 типа (Мобитц 1 и 2), 5 – блокированной экстрасистолии на фоне синусовой брадикардии.

В том случае, когда паузы представлены только эпизодами нарушения проводимости, вполне логичным может быть изложение информации в обратном порядке (описание нарушений проводимости с указанием количества эпизодов с паузами):

АВ блокада 1 степени (PQ в ночное время до 0.31 сек). Всего 8 эпизодов АВ блокады 2

степени 1 и 2 типа (Мобитц 1 и 2) в ранние утренние часы (с 5:32 до 6:03 — «сон»), в том числе

3 – с образованием пауз до 2.82 сек.

В том случае, когда эпизод нарушения проводимости был единственным, имеет смысл после его описания в заключении указать отсутствие других нарушений проводимости:

В 4:00 («сон») зарегистрирован единственный эпизод остановки синусового узла с образованием паузы 4.06 сек. Другие нарушения ритма и проводимости не выявлены.

Нарушения сердечного ритма обычно занимают основную часть заключения, поскольку встречаются наиболее часто. Кроме того, сомнительный генез нарушений ритма также требует отражения в заключении.

Для описания нарушений ритма стоит использовать следующий план:

• количество нарушений ритма за сутки;

• характер (суправентрикулярные, узловые или желудочковые; одиночные, групповые или пароксизмальные);

• преобладание в течение суток;

Формулировки при этом могут выглядеть следующим образом:

— более 1300 одиночных полиморфных (в том числе с аберрацией проведения на желудочки) суправентрикулярных экстрасистол, 17 суправентрикулярных куплетов, 3-триплета;

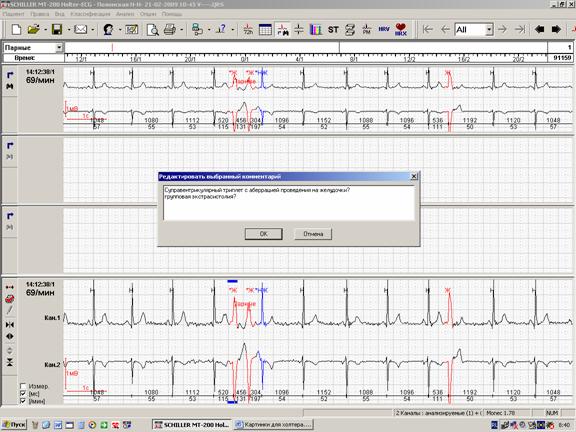

— эпизод сомнительного генеза (суправентрикулярный триплет с частичной аберрацией проведения на желудочки? групповая экстрасистолия?)

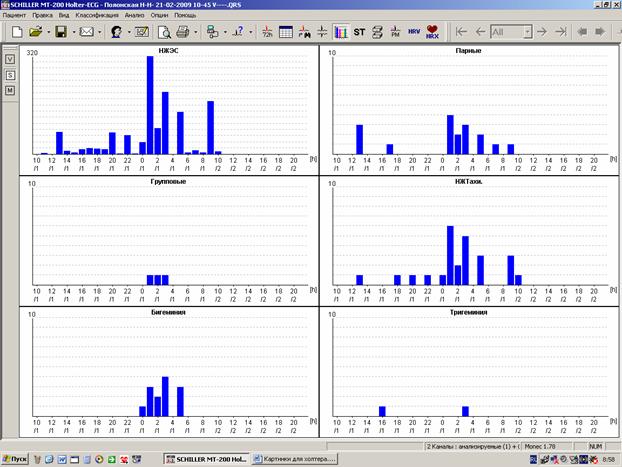

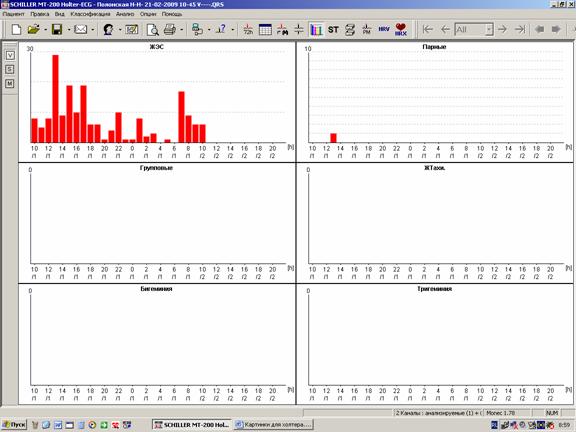

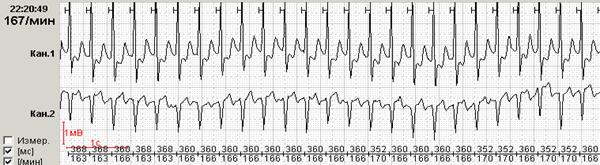

При этом даже самые типичные нарушения ритма требуют, как и все другие нарушения, обязательных иллюстраций в распечатке. В том случае, если речь идет о полиморфных экстрасистолах, стоит ограничиться 3-4 образцами наиболее типичных видов. В обязательном порядке также приводятся графики распределения нарушений ритма по часам (рисунок 4).

Рис.4. Графики распределения нарушений ритма по часам: А – суправентрикулярных;

Сомнительные фрагменты, которые трудно квалифицировать, также обязательно должны найти свое место среди иллюстраций распечатки (рисунок 5).

Рис.5. Выведение сомнительного фрагмента регистрации для иллюстрации заключения.

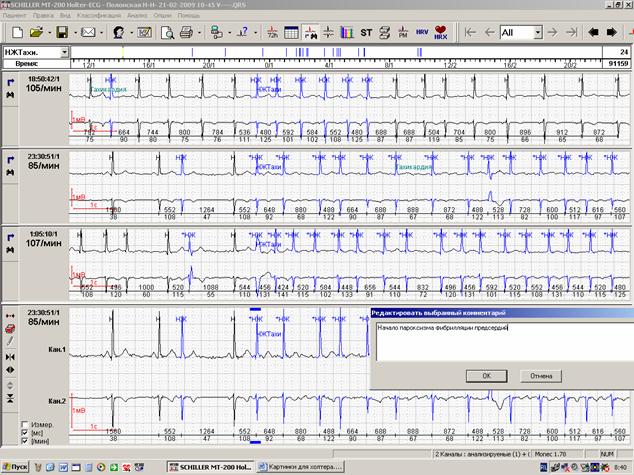

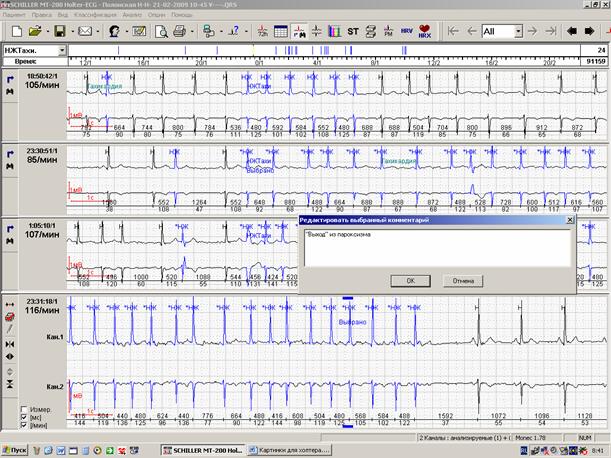

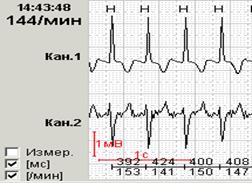

Начало и конец пароксизмальных нарушений ритма также должны быть описаны и приведены в распечатке. Пароксизмы фибрилляции-трепетания предсердий нередко начинаются и заканчиваются одинаково (например, начинаются с одиночной суправентрикулярной экстрасистолии, а заканчиваются через удлиненный RR-интервал или паузу). «Выходы» из пароксизма через паузу обязательно должны быть описаны и распечатаны. Чем более стереотипны «выходы» из пароксизмов (рисунок 6), тем меньшее их количество следует приводить в заключениях.

Рис.6. Начало (А) и окончание («выход», Б) пароксизма фибрилляции предсердий.

Оценка динамики сегмента ST и зубца Т традиционно завершает заключение. В общей распечатке иллюстраций обязательно должен быть представлен тренд сегмента ST.

При отсутствии значимой динамики ST-T обычно используется стандартная формулировка:

«ST-T: без диагностически значимой динамики». При наличии в регистрации изменений, подозрительных на ишемические, необходимо сопоставить сомнительные фрагменты с дневником пациента и обязательно отразить в описании как субъективные ощущения больного, так и его физическую активность.

В распечатке при этом приводится

• начало ишемического периода;

• фрагмент максимальной депрессии сегмента ST за этот период;

• окончание ишемического периода.

Желательно также в конце отразить собственное впечатление врача от описанной динамики:

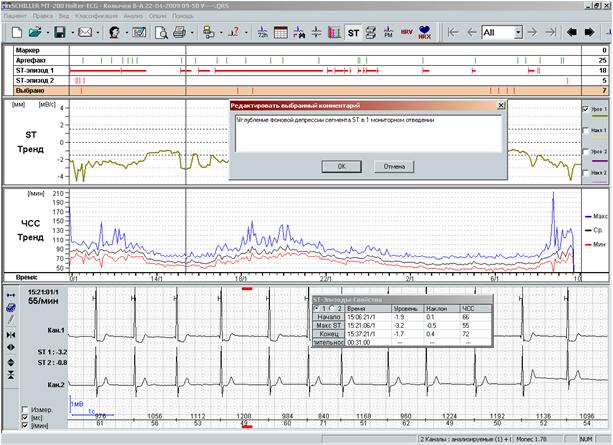

ST-Т: в 15:10 зарегистрирован продолжительный (около 4 минут) период устойчивой горизонтальной депрессии сегмента ST в 1 мониторном отведении – соответствует пометке в дневнике «давящие боли в области сердца при ходьбе».

ST-Т: в ночное время («сон») неоднократно регистрировалась неустойчивая горизонтальная депрессия сегмента ST в 1 мониторном отведении на фоне увеличения общего вольтажа – вероятнее всего, позиционного характера.

ST-T: в течение суток неоднократно регистрировалось углубление фоновой горизонтальной депрессии сегмента ST в 1 мониторном отведении с абсолютным приростом до 0.8 мм, не сопровождающееся какими-либо субъективными ощущениями пациента, – ишемический генез сомнителен.

Именно на заключении холтеровского мониторирования нередко основывается первичный выбор антиаритмического и антиангинального препарата, а также проводится оценка эффективности терапии в динамике. Поэтому крайне важно,чтобы в заключении четко разделялась главная и второстепенная информация. Наиболее правильно, когда лаконичность используется для формулировок, а детализация – для примеров в общей распечатке. Разумеется, наиболее удачным является заключение, которое не вызывает дополнительных вопросов у других докторов.

Источник

Возможности холтеровского мониторирования в выявлении ишемии миокарда.

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

На сегодняшний день скрининговым методом выявления ишемии миокарда по-прежнему является нагрузочный ЭКГ-тест. Тем не менее, можно встретить противоречивые публикации о возможностях холтеровского мониторирования в диагностике ИБС, при этом большинство авторов указывает на невысокую (от 10 до 50%) чувствительность этого метода. Поэтому обсуждение места холтеровского мониторирования в алгоритме верификации ИБС представляется актуальнойтемой практической кардиологии.

Преимущества и недостатки холтеровского мониторирования по сравнению с нагрузочным тестированием.

В публикациях,о которых говорилось выше,большинство авторов использует двух- и трехканальные суточные регистраторы ЭКГ. Разумеется,чувствительность метода будет гораздо выше при использовании двенадцатиканального регистратора, хотя, конечно, ни один из холтеровских регистраторов не сможет заменить нагрузочный тест в качестве скринингового метода.

У этих двух методов исследования есть общее: динамика ЭКГ во времени. Во всем остальном они принципиально различаются. При этом у холтеровского мониторирования по сравнению с нагрузочным тестированием имеются три принципиальных недостатка:

- во время холтеровского мониторирования пациент сам выбирает нагрузочный режим, поэтому часто не достигается субмаксимальная ЧСС;

- нагрузка не носит непрерывно-нарастающего характера;

- нагрузочный режим не поддается немедленному контролю врача (возможен только ретроспективный анализ).

Тем не менее, у холтеровского мониторирования имеется ряд преимуществ в выявлении ишемии миокарда как по сравнению со стандартной ЭКГ покоя, так и по сравнению с нагрузочными тестами. К таким преимуществам относятся:

- возможность естественного моделирования (собирая анамнез, можно смоделировать практически любую типичную для пациента ситуацию,которая провоцирует ишемический приступ);

- возможность установления четкой причинно-следственной связи приступа и условий его возникновения (по дневнику сопоставляется активность пациента с временем начала и окончания эпизода ишемии);

- выявление немой ишемии миокарда, особенно в ночные часы;

- оценка эффективности антиангинальной терапии в зависимости от времени суток и возможность более четкой терапевтической коррекции с учетом других изменений (например, нарушений ритма и проводимости сердца).

Ишемией миокарда является ситуация недостаточности кровоснабжения миокарда с двумя различными исходами: последующим восстановлением обмена веществ в кардиомиоцитах (возникает нарушение процесса реполяризации и регистрируется динамика зубца Т) или прогрессирующим развитием повреждения мышечных волокон (проявляется определенными формами смещения сегмента ST выше или ниже изолинии). При дальнейшем ухудшении кровоснабжения сердца происходит необратимое повреждение большего количества миокардиоцитов, развитие воспаления и некроза. При этом отмечается выраженная динамика ST сегмента и изменение комплекса QRS.

Во время холтеровского мониторирования можно отчетливо увидеть первые два исхода коронарной недостаточности, о которых и пойдет разговор в этой лекции.

Варианты ишемической и неишемической динамики ST-T.

Не всякая динамика ST-T (конечной части желудочкового комплекса) должна расцениваться как ишемическая. Существуют наиболее типичные варианты ишемических изменений зубца Т и сегмента ST в мониторных отведениях, а также стереотипные состояния состояния, с которыми приходится дифференцировать эпизоды ишемии миокарда.

Динамика зубца Т

При ишемии миокарда в зависимости от зоны поражения (субэндокардиальная или субэпикардиальная) регистрируются различные зубцы Т: высокий заостренный, уплощенный или инвертированный (отрицательный).

Ведущее значение в диагностике ишемии имеет не фоновый характер этих изменений, а их динамика за все время регистрации. При этом самым сложным обстоятельством является то, что все три описанные формы зубца Т могут быть позиционными. Особенно часто такая динамика зубца Т регистрируется в ночное время. В сомнительных случаях имеет смысл сделать тестовые регистрации в разных положениях тела: стоя, лежа на правом и левом боку, лежа на спине, лежа на животе.

В отрыве от клинической картины, изменения зубца Т при регистрации ЭКГ покоя не специфичны для ишемической болезни сердца. Так, например, высокий заостренный зубец Т (рис.1)следует дифференцировать с синдромом ранней реполяризации желудочков, гиперкалиемией, провлениями алкогольной кардиомиопатии, ваготонией.

Рис. 1. Пациент К., 54 лет: на момент проведения холтеровского мониторирования уровень K+ в крови составил 5.35 мэкв/л (в норме до 4.7 мэкв/л).

При выявлении отрицательных или сглаженных Т зубцов необходимо дифференцировать ишемию миокарда с другими ситуациями, например:

- вариантами нормальной ЭКГ у детей и подростков;

- «спортивное сердце» (изменения ЭКГ на фоне интенсивных физических нагрузок в настоящее время или в прошлом);

- гипервентиляцией;

- проявлениями перикардита, миокардита (отрицательные Т зубцы в большинстве или во всех отведениях);

- аритмогенной дисплазией правого желудочка (чаще регистрируется отрицательный Т зубец в отведениях V1-V2);

- нарушением мозгового кровообращения (глубокие отрицательные зубцы Т с широким основанием);

- интоксикацией окисью углерода;

- типокалиемией.

Именно соответствие по времени инверсии зубца Т типичному болевому приступу по дневнику (давящая боль в области сердца) делает наиболее вероятным ишемический характер инверсии зубца Т (рис.2).

Рис.2.Больной Г., 63 лет: появление инверсии зубца Т при подъеме по лестнице (соответствует пометке в дневнике «давящая боль в груди»).

| А — ЭКГ в покое (чтение книги) | Б — ЭКГ при подъеме по лестнице |

|  |

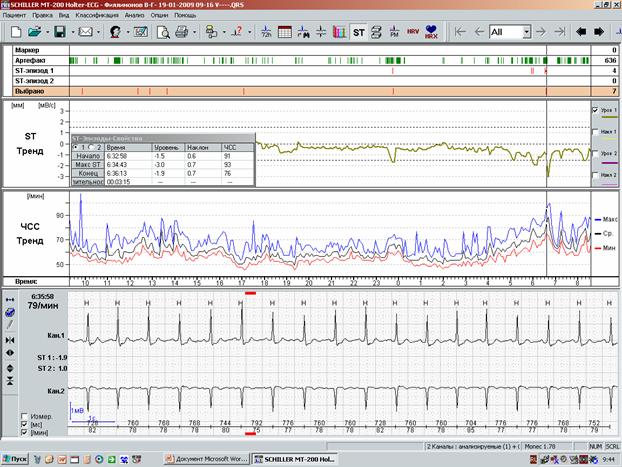

Динамика сегмента ST

При проведении автоматического анализа данных суточного мониторирования ЭКГ формируется кривая временной дисперсии сегмента ST по отношению к изолинии. Эта кривая называется трендом ST. При этом идеальным для врача является возможность расположения рядом тренда STс таблицей абсолютных значений динамики, тренда ЧСС и соответствующего фрагмента ЭКГ. Выбирая фрагмент тренда, подозрительный на ишемическую депрессию сегмента ST, врач «блуждает» курсором по тренду и сопоставляет различные фрагменты ЭКГ между собой. Необходимо обязательно просмотреть все эпизоды элевации и депрессии сегмента ST не менее 1 мм (мы, со своей стороны, настоятельно советуем проверять все фрагменты тренда, близкие по абсолютному значению к 1 мм). Именно такой вариант работы программного обеспечения является, без сомнения, наиболее удобным для работы (рис.3).

Рис.3. Рабочее окно программы: тренд ST с таблицей абсолютных значений, тренд ЧСС и соответствующий курсору фрагмента ЭКГ.

Все «подозрительные» фрагменты в обязательном порядке сопоставляются с записями дневника пациента в графе «Самочувствие», а также выводятся в окне «Обзор ЭКГ» (рис.4). Именно анализ полной регистрации ЭКГ дает возможность увидеть начало и окончание ишемических изменений. При этом программное обеспечение обязательно должно давать возможность выведения на экран любого из каналов или всех (по Вашему желанию) каналов, в которых производилось мониторирование.

Рис.4. Окно «обзор ЭКГ» — выведение подозрительного на ишемическую динамику фрагмента ЭКГ.

Диагностически значимой и наиболее специфичной является устойчивая горизонтальная (рис.5А) или косонисходящая (рис.5Б) депрессия сегмента ST в пределах одного и того же отведения.

Рис.5. Наиболее специфичная динамика сегмента ST: А-устойчивая горизонтальная депрессия, Б-косонисходящая депрессия.

Быстрая косовосходящая депрессии сегмента ST на фоне синусовой тахикардии также не является высокоспецифичной и носит физиологичный характер. Медленная косовосходящая и неустойчивая горизонтальная депрессия сегмента ST в сочетании с типичной клиникой является крайне подозрительной на ишемию миокарда (рис.6).

Рис.6. Медленная косовосходящая и неустойчивая горизонтальная депрессия сегмента ST.

При этом особенно важным является сравнение характера сегмента ST в покое и при нагрузке в течение суток: именно динамика сегмента от изолинии является наиболее показательной. Поэтому в распечатке значимых фрагментов ЭКГ в итоговом заключении свое место обязательно должен найти фрагмент, где сегмент ST находится на изолинии (рис.7).

Рис. 7. Тот же пациент: фрагмент регистрации в ночное время (сегмента ST находится на изолинии).

Нередко у одного и того же пациента можно увидеть разные морфологические варианты депрессии сегмента ST в течение суток, при этом клинические проявления ишемии могут быть абсолютно одинаковыми или отсутствовать.

Стоит также помнить, что при наличии во время мониторирования фоновой депрессии специфичность динамики сегмента ST снижается.

Сложность анализа всегда создают артефакты, «наводка» и «дрейф» изолинии при естественных движениях пациента. При этом снижение качества записи выявляется при наибольшей физической активности больного, т.е. как раз в то время, когда наиболее вероятна регистрация ишемических эпизодов.

Большое внимание при использовании холтеровского мониторирования уделяется диагностике немой (безболевой) ишемии миокарда, а также эпизодов ночной стенокардии. Именно жалобы пациента на боли в области сердца (дискомфорт, чувство нехватки воздуха) в ночные часы являются показанием к проведению суточного мониторирования ЭКГ с целью исключения ишемии миокарда. Необходимо помнить, что, имея возможность анализировать ЭКГ лишь в 2-3 отведениях (большинство регистраторов), практически не представляется возможным определять топику выявленных изменений.Поэтому для этих категорий пациентов предпочтительным будет использование двенадцатиканальных суточных регистраторов ЭКГ, особенно в тех случаях, когда речь идет о необходимости проведения коронароангиографии в ближайшие сроки. Именно в такой ситуации холтеровское мониторирование позволяет высказаться в пользу экстренной коронароангиографии без проведения нагрузочного теста.

При работе с программным обеспечением большое значение имеет возможность выбора вольтажа ЭКГ-сигнала. На рисунке 8 представлен один и тот же фрагмент регистрации с разным вольтажом, что создает разные впечатления при просмотре.

Рис. 8. Выбор вольтажа и абсолютное значение депрессии сегмента ST в одном и том же фрагменте холтеровской регистрации: А-максимальный вольтаж, Б-минимальный вольтаж.

| А |  | Б |  |

Так же как и при анализе стандартной ЭКГ покоя, анализ ишемических изменений значительно затрудняется при блокаде внутрижелудочковой проводимости, выраженной гипертрофии миокарда и т.п.

Кроме того, хотелось бы также напомнить о достаточно частых случаях ложноположительной диагностики ИБС у пациентов с тяжелой анемией, а также у женщин на фоне приема эстрогенов или в пременопаузе с фоновой депрессией сегмента ST. С такими пациентами нередко сталкивается каждый практикующий врач. Выявление динамики сегмента ST у таких больных требует обязательного полного дообследования (проведение нагрузочного тредмил-теста или велоэргометрии, перфузионной сцинтиграфии миокарда, стресс-эхокардиографии).

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть место холтеровского мониторирования в алгоритме диагностики ИБС. Этот метод, конечно, не является скрининговым методом диагностики ИБС. Тем не менее, ценность суточной регистрации ЭКГ в выявлении ишемии миокарда неоспорима у некоторых категорий больных. Именно холтеровское мониторирование является методом выбора для тех пациентов, которым противопоказан нагрузочный тест (первые трое суток после обширного инфаркта миокарда для исключения ранней постинфарктной стенокардии) или для больных, где требуются особые условия воспроизведения коронарной недостаточности (ночная немая ишемия миокарда,вазоспастическая стенокардия). Нередко именно использование этого метода позволяет выработать правильную стратегию дальнейшего ведения тяжелых пациентов.

Источник