Дезорганизующая роль эмоций

Дезорганизующая роль эмоций . Страх может нарушить поведение человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызывая у него пассивно-оборонительную реакцию (ступор при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Дезорганизующая роль эмоций видна и при злости, когда человек стремится достичь цели во что бы то ни стало, тупо повторяя одни и те же действия, не приводящие к успеху.

При сильном волнении человеку бывает трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать. Один курсант летного училища при первом самостоятельном полете забыл, как сажать самолет, и смог совершить это только под диктовку с земли своего командира. В другом случае из-за сильного волнения гимнаст (чемпион страны) забыл, выйдя к снаряду, начало упражнения и получил нулевую оценку.

Положительная роль эмоций не связывается прямо с положительными эмоциями, а отрицательная — с отрицательными. Последние могут служить стимулом дл самосовершенствования человека, а первые — явиться поводом для самоуспокоени благодушествования. Многое зависит от целеустремленности человека, от условий его воспитания.

Отрасли психологии: психофизиология, зоопсихология и сравнительная психология, социальная психология, детская психология и педагогическая психология.

Общие сведения о психологии и психики. «Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя одно знание выше другого либо по степени совершенства, либо потому.

Личность рассматривается в психологии как носитель сознания и субъект целенаправленной деятельности.

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках.

16.2. Правовая идеология и правовая психология. Правосознание в своей структуре содержит правовую идеологию и правовую психологию.

В каждом случае формирования работоспособной группы целесообразно Привлечение специалистов в области психологии, социологии, социальной психологии.

Это очень помогает созданию благоприятного психологического климата в группе. Под малой группой в социальной психологии понимается немногочисленная по составу группа.

Больше всего знаний о психологии работника, особенностях его профессиональных и личностных качеств может нам дать психология труда.

Учение о душе.— Психология. — Антропология и физиология.— Этика.— Политика.— О воспитании и музыке,— О власти и. рабстве.— Теория поэзии.

Источник

Деструктивная роль эмоций

Эмоции могут играть в жизни человека не только положительную, но и отрицательную (разрушительную) роль. Они могут приводить к дезорганизации поведения и деятельности человека.

Эта роль эмоций в первой трети XX века признавалась едва ли не единственной. Ряд французских психологов (Клапаред, 1928; Janet, 1928; Pieron, 1928 и др.) одновременно высказали мысль, что эмоции могут нарушать целенаправленную деятельность. Так, Э. Клапаред писал: «Бесполезность и даже вредность эмоций известна каждому. Представим, например, человека, который должен пересечь улицу; если он боится автомобилей, он потеряет хладнокровие и побежит. Печаль, радость, гнев, ослабляя внимание и здравый смысл, часто вынуждают нас совершать нежелательные действия. Короче говоря, индивид, оказавшийся во власти эмоций, «теряет голову»» (1984, с. 95).

П. Жане указывал, что эмоция — это дезорганизующая сила. Эмоция вызывает нарушения памяти, навыков, приводит к замене трудных действий более простыми. О дезорганизующей роли некоторых эмоций психологи говорили и позже (Фортунатов, 1976; Young, 1961). Выявлено отрицательное влияние переживаний, связанных с предыдущим неуспехом, на быстроту и качество интеллектуальной учебной деятельности подростков (Носенко, 1998).

Во многих случаях дезорганизующая роль эмоций, очевидно, связана не столько с их модальностью, сколько с силой эмоционального возбуждения. Здесь проявляется «закон силы» И. П. Павлова (при очень сильных раздражителях возбуждение переходит в запредельное торможение) или что то же — закон Йеркса-Додеона. Слабая и средняя интенсивность эмоционального возбуждения способствуют повышению эффективности перцептивной, интеллектуальной и двигательной деятельности, а сильная и сверхсильная — снижают ее (Hebb, 1949; Рейковский, 1979).

Однако имеет значение и модальность эмоции. Страх, например, может нарушить поведение человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызывая у него пассивно-оборонительную реакцию (ступор при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Это приводит либо к отказу от деятельности, либо к замедлению темпов овладения какой-либо деятельностью, представляющейся человеку опасной, например при обучении плаванию (Дашкевич, 1969; Шувалов, 1988). Дезорганизующая роль эмоций видна и при злости, когда человек стремится достичь цели во что бы то ни стало, повторяя одни и те же действия, не приводящие к успеху. При сильном волнении человеку бывает трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать. Один курсант летного училища при первом самостоятельном полете забыл, как сажать самолет, и смог совершить это только под диктовку с земли своего командира. В другом случае из-за сильного волнения гимнаст — чемпион страны — позабыл, выйдя к снаряду, начало упражнения и получил нулевую оценку. Отрицательное влияние сильных эмоциональных реакций на поведение обнаруживается и в опытах на животных. В опытах Е. Л. Щелкунова (1960) крыс обучали находить выход из лабиринта, а потом постепенно убирали часть перегородок. Оказалось, что при сильном болевом наказании они переходили к стереотипному повторению однажды выработанного навыка, вместо того чтобы искать короткий путь, как это наблюдалось при пищевом подкреплении.

Однако по мере изучения роли эмоций отношение к ним стало меняться, и в настоящее время дезорганизующая роль эмоций подвергается сомнению. Так, В. К. Вилюнас (1984) считает, что дезорганизующую роль эмоций можно принять лишь с оговорками. Он полагает, что дезорганизация деятельности связана с тем, что эмоции организуют другую деятельность, которая отвлекает силы и внимание от основной деятельности, протекающей в тот же момент. Сама же по себе эмоция дезорганизующей функции не несет. «Даже такая грубая биологическая реакция, как аффект, — пишет Вилюнас, — обычно дезорганизующая деятельность человека, при определенных условиях может оказаться полезной, например, когда от серьезной опасности ему приходится спасаться, полагаясь исключительно на физическую силу и выносливость. Это значит, что нарушение деятельности является не прямым, а побочным проявлением эмоций, иначе говоря, что в положении о дезорганизующей функции эмоций столько же правды, сколько, например, в утверждении, что праздничная демонстрация выполняет функцию задержки автотранспорта» (с. 15).

С этим можно согласиться. Такой функции, запрограммированной природой, у эмоций действительно нет. Было бы странно, если бы эмоции появились в эволюционном развитии живых существ для того, чтобы дезорганизовывать управление поведением. А вот дезорганизующую роль эмоции, помимо их «воли», играть могут, о чем и говорилось выше. Смысл разделения роли и функции эмоций как раз и состоит в том, чтобы не путать то, что предначертано природой как признак прогрессирующего развития, с тем, что получается в качестве побочного эффекта, вопреки предначертанной функции.

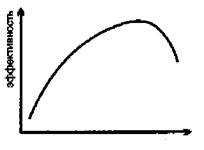

Рис. 4.1. Изменение эффективности деятельности и поведения при различной выраженности эмоционального возбуждения.

Источник

6.8. Деструктивная роль эмоций

Эмоции могут играть в жизни человека не только положительную, но и отрицательную (разрушительную) роль. Они могут приводить к дезорганизации поведения и деятельности человека.

Эта роль эмоций в первой трети ХХ века признавалась едва ли не единственной. Ряд французских психологов (Клапаред, 1928; Janet, 1928; Pieron, 1928, и др.) одновременно высказали мысль, что эмоции могут нарушать целенаправленную деятельность. Так, Э. Клапаред писал: «Бесполезность и даже вредность эмоций известна каждому. Представим, например, человека, который должен пересечь улицу; если он боится автомобилей, он потеряет хладнокровие и побежит. Печаль, радость, гнев, ослабляя внимание и здравый смысл, часто вынуждают нас совершать нежелательные действия. Короче говоря, индивид, оказавшийся во власти эмоций, “теряет голову”» (1984, с. 95).

П. Жане указывал, что эмоция – это дезорганизующая сила. О дезорганизующей роли эмоций писал Д. Хебб (Hebb, 1949). Эмоция вызывает нарушения памяти, навыков, приводит к замене трудных действий более простыми. О дезорганизующей роли некоторых эмоций психологи говорили и позже (Фортунатов, 1976; Young, 1961). Выявлено отрицательное влияние переживаний, связанных с предыдущим неуспехом, на быстроту и качество интеллектуальной учебной деятельности подростков (Носенко, 1998).

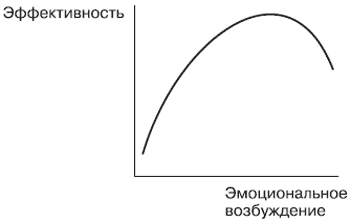

Во многих случаях дезорганизующая роль эмоций, очевидно, связана не столько с их модальностью, сколько с силой эмоционального возбуждения. Слабая и средняя интенсивности эмоционального возбуждения способствуют повышению эффективности перцептивной, интеллектуальной и двигательной деятельности, а сильная и сверхсильная – снижают ее (Hebb, 1949; Рейковский, 1979). Однако имеет значение и модальность эмоции (рис. 6.2). Страх, например, может нарушить поведение человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызвав у него пассивно-оборонительную реакцию (ступор при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Это приводит либо к отказу от деятельности, либо к замедлению темпов овладения какой-либо деятельностью, представляющейся человеку опасной, например при обучении плаванию (Дашкевич, 1969; Шувалов, 1988). Дезорганизующая роль эмоций видна и при злости, когда человек стремится достичь цели во что бы то ни стало, повторяя одни и те же действия, не приводящие к успеху. При сильном волнении человеку бывает трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать. Один курсант летного училища при первом самостоятельном полете забыл, как сажать самолет, и смог совершить это только под диктовку с земли своего командира. В другом случае из-за сильного волнения гимнаст – чемпион страны – забыл, выйдя к снаряду, начало упражнения и получил нулевую оценку. Отрицательное влияние сильных эмоциональных реакций на поведение обнаруживается и в опытах на животных. Е. Л. Щелкунов (1960) обучал крыс находить выход из лабиринта, а потом постепенно убирал часть перегородок. Оказалось, что при сильном болевом наказании они переходили к стереотипному повторению однажды выработанного навыка, вместо того чтобы искать короткий путь, как это наблюдалось при пищевом подкреплении.

Рис. 6.2. Изменение эффективности деятельности и поведения при различной выраженности эмоционального возбуждения.

Рядом ученых дезорганизующая роль эмоций отвергается или подвергается сомнению. К решительно отвергающим эту роль относится Р. Липер (Leeper, 1948). «Поведенчески, можно ли говорить о дезорганизации индивида при страхе или гневе? – спрашивает Липер. – Если да, то футбольный тренер совершает весьма недалекие поступки, затрачивая колоссальные усилия на то, чтобы эмоционально возбудить свою команду» (с. 180). В. К. Вилюнас (1984) считает, что дезорганизующую роль эмоций можно принять лишь с оговорками. Он полагает, что дезорганизация деятельности связана с тем, что эмоции организуют другую деятельность, которая отвлекает силы и внимание от основной деятельности, протекающей в тот же момент. Сама же по себе эмоция дезорганизующей функции не несет. «Это значит, что нарушение деятельности является не прямым, а побочным проявлением эмоций, иначе говоря, что в положении о дезорганизующей функции эмоций столько же правды, сколько, например, в утверждении, что праздничная демонстрация выполняет функцию задержки автотранспорта» (с. 15).

Можно согласиться и с Липером, и с Вилюносом. Такой функции, запрограммированной природой, у эмоций действительно нет. Было бы странно, если бы эмоции появились в эволюционном развитии живых существ для того, чтобы дезорганизовывать управление поведением, в том числе при страхе и гневе. И все же дезорганизующее влияние на поведение и деятельность эмоции, помимо их «воли», играть могут, о чем и говорят многочисленные примеры из жизни. Дело в том, что одной из характеристик эмоций как психофизиологического процесса является уровень возбуждения эмоциональных нервных центров. Влияние же уровня возбуждения на эффективность деятельности и поведения подчиняется закону оптимума-пессимума Н. Е. Введенского, который гласит, что при оптимальном возбуждении эффективность наибольшая, а при сверхоптимальном возбуждении нервных центров возникает состояние парабиоза, при котором может происходить неадекватное реагирование человека на стимулы, вплоть до полного торможения (ступора). В связи с этим законом тренер правильно делает, эмоционально возбуждая свою команду, только при этом он не должен переусердствовать, т. е. не довести игроков до крайнего возбуждения.

Некоторые психологи в качестве примера дезорганизующей роли эмоций приводят аффекты. При этом утверждается, что аффекты «неизбежно приводят к дезорганизации предшествующей активности» (Бреслав Г. М. 2004, с. 106). Действительно, ужас, паника дезорганизуют поведение и деятельность человека, как, впрочем, и сильная радость (недаром говорят: «Обалдел от счастья»). Однако известно много примеров, когда именно аффективное состояние человека помогает ему организовать свои действия, мобилизовать энергию на достижение цели. Хрестоматийным стал случай, когда под влиянием аффекта женщина подняла задок грузовика, чтобы освободить свою малолетнюю дочь из-под колеса машины. Очевидно, что влияние аффекта на поведение и действия человека во многом зависит от типа нервной системы. Кроме того, надо учитывать, о каком аффекте идет речь. Одно дело – физиологический аффект, а другое дело – патологический (Калашник Я. М., 1984).

Источник

6. Организующая/ дезорганизующая.

Дезорганизующая функция: способность эмоций нарушать целенаправленную деятельность(Э. Клапаред) . Эмоции организуют некоторую деятельность, отвлекая на неё силы, что мешает нормальному протеканию проводимой в тот же момент другой деятельности. Сама по себе эмоция дезорганизующей функции не несёт, всё зависит от условий, в которых она проявляется. Даже аффект обычно, дезорганизующий деятельность человека, при определённых условиях может оказаться полезным, например, когда от серьёзной опасности человеку приходится спасаться, полагаясь исключительно на физическую силу и выносливость. Это значит, что нарушение деятельности является не прямым, а побочным проявлением эмоций.

7. Подкрепляющая. Подкрепляющая промежуточную деятельность и результат. Эту функцию у эмоций выделял П.В. Симонов. Известно, что эмоции принимают самое непосредственное участие в процессах обучения и памяти. Значимые события, вызывающие эмоциональные реакции, быстрее и надолго запечатлеваются в памяти. Так, у сытой кошки нельзя выработать условные пищевые рефлексы. Для успешного обучения необходимо наличие мотивационного возбуждения, в данном случае отражающегося в чувстве голода. Однако соединения индифферентного раздражителя с голодовым возбуждением еще недостаточно для выработок условных пищевых рефлексов. Требуется третий компонент — воздействие фактора, способного удовлетворить существующую потребность, т.е. пищи.

8. Регулирующая. Речь идет о влиянии эмоций на накопление и актуализацию индивидуального опыта. 1.Эта функция обсуждается под разными названиями: закрепление (П.К. Анохин); следообразование (А.Н. Леонтьев); подкрепление (П.В. Симонов). Она указывает на способность эмоций оставлять следы в опыте индивида, закрепляя в нем те воздействия, которые их возбудили. 2. эвристическая функция: эмоции играют значительную роль в актуализации закрепленного опыта, то есть использовать оставленный эмоциями след. Поскольку актуализация следов обычно опережает события и возникающие при этом эмоции сигнализируют о возможном приятном или неприятном.

9. Аварийного выхода. Решение проблем. Резкий выплеск эмоций (слезы, крик, большая агрессия)-это и есть аварийный выход. Обычно такие способы реагирования называют регрессивными (возвращение на способы реагирования, которые были присущи ранее)

10. Коммуникативная. Мимика, жесты, позы, выразительные вздохи, изменение интонации являются «языком человеческих чувств» и позволяют человеку передавать свои переживания другим людям, информировать их о своем отношении к явлениям, объектам и т.д. Эмоциональные связи являются основой межличностных взаимоотношений.

11. Предвосхищающая (Запорожец, Неверович, 1974). Содержит прогноз событий и удовл. Мотивацию. Предвосхищающие эмоции успешно изучались в составе мыслительной деятельности при решении творческих задач (шахматных). Эмоции предвосхищения связаны с появлением переживания догадки, идеи решения, которая еще не вербализована. Эмоциональный след сам по себе не имел бы смысла ,если бы не было возможности использовать его для прогнозирования будущего.

12. Эвристическая (творческая). Пример: шахматисты: — эмоции –регулятор высокого признака(прогноз); — эмоции предопределяют решение творческой задачи; эмоции маркируют обнаружение творческого решения (Виноградов).

13. Мобилизующая/ демобилизующая (процесс втягивания в деятельность). Мобилизующая функция эмоций может проявляться, например, в том, что страх может способствовать мобилизации резервов человека за счет выброса в кровь дополнительного количества адреналина. Способствует мобилизации сил организма и воодушевление, радость. Активация нервной системы и прежде всего вегетативного ее отдела, приводит к многочисленным изменениям в состоянии внутренних органов и организма в целом. Характер этих изменений показывает, что эмоциональные состояния вызывают либо мобилизацию органов действия, энергетических ресурсов и защитных процессов организма, либо, в благоприятных ситуациях, его демобилизацию, настройку на внутренние процессы и накопление энергии (Кэннон, 1927). Очевидно, что функции активации и мобилизации-демобилизации тесно связаны и последнюю можно рассматривать как одно из результативных проявлений первой (наряду, например, с изменениями времени реакции или чувствительности анализаторов).

14. Экспрессивная (функция выражения). Экспрессия – коммуникация невербального общения. Уровни выражения: а) природный организм: эмоция как сигнал. б) социальный индивид: эмоция как знак. Шлосберг: шкала внешних выражений эмоций: удивление, любовь, страх, гнев, отвращение, презрение. в) личность: эмоция как символ. Непосредственное понимание субъектом собственной личностной проблемы. Юнг: чем сильнее эмоция, тем ближе она к архетипу. Это материал для анализа.

15. Катарсическая. Помогает снять гнев, раздражение.

16. Приспособительная. Анохин: эмоции имеют приспособительное значение. Они дают понять насколько успешна деятельность, отношение к объекту (опасен, не опасен). Эмоции осуществляют процесс сопоставления результата с целью в акцепторе действия. Дарвин: эмоции отголосок инстинктов, они заставляют на с вести себя определенным образом, который имеет адаптивный смысл. Плутчик также рассматривал эмоции как средство адаптации, игравшее важную роль в выживании на всех эволюционных уровнях. Приспособительную функцию можно также связать и с защитной. Например, страх предупреждает человека о реальной или мнимой опасности, способствуя тем самым лучшему продумыванию возникшей ситуации, более тщательному определению вероятности достижения успеха или неудачи. Тем самым страх защищает человека от неприятных для него последствий, а возможно, и от гибели.

17. Переключительная. Переключательная функция эмоций состоит в том, что они часто побуждают человека к изменению своего поведения. Переключательная функция эмоций наиболее ярко обнаруживается в экстремальных ситуациях, когда возникает борьба между естественным для человека инстинктом самосохранения и социальной потребностью следовать определенной этической норме. Конфликт потребностей переживается в форме борьбы между страхом и чувством долга, страхом и стыдом. Исход зависит от силы побуждений, от личностных установок субъекта.

18. Функция становления и организации субъективного образа. Большой теоретический интерес представляет функция эмоций, отчетливо намеченная в работах В. Вундта и выявляющая роль эмоциональных переживаний в становлении и организации субъективного образа. Согласно Вундту, эмоциональный тон ощущений (или более сложных «единиц» отражения), воспринимаемых одновременно или непосредственно друг за другом, сливается по определенным законам во все более и более общие равнодействующие переживания, соответственно организуя в восприятии и сами эти «единицы» (ощущения, представления и т. п.). Только в силу такого слияния чувств мы воспринимаем не набор пятен или звуков, а пейзаж и мелодию, не множество интроцептивных впечатлений, а свое тело. Таким образом, эмоциональные переживания выступают синтезирующей основой образа, обеспечивающей возможность целостного и структурированного отражения мозаичного разнообразия фактически действующих раздражений. Целостность представляет собой не только явно обнаруживающуюся, но и одну из таинственных особенностей психического. Многие авторы, пытавшиеся осмыслить ее, останавливались, не нашедши возможности избавиться от навязчивого образа гомункулуса. Даже гештальтпсихология, видевшая в этой особенности центральную проблему психологии и давшая тончайшее ее феноменологическое описание, для ее объяснения вынуждена была обратиться к спекулятивным построениям, ссылаясь, в частности, на взаимодействие электрополей. Поэтому учение Вундта о слиянии чувств, лежащем в основе познавательных синтезов, представляет интерес как одна из немногочисленных попыток вскрыть психологический механизм структурированности и целостности отражения.

Функции эмоций, выделяемые Симоновым (информационная теория):

1.Отражательно-оценочная функция. Эмоция может рассматриваться как обобщенная оценка ситуации. Так, эмоция страха развивается при недостатке сведений, необходимых для защиты, как ожидания и предсказания неудачи при совершении действия, которое должно быть выполнено в данных условиях.

2.Переключающая функция. Поскольку положительная эмоция свидетельствует о приближении удовлетворения потребности, а отрицательная эмоция — об удалении от него, субъект стремится усилить первое состояние и ослабить второе. Эта функция обнаруживается как в сфере врожденных форм поведения, так и при осуществлении условно-рефлекторной деятельности, включая ее наиболее сложные проявления. Оценка вероятности удовлетворения потребности может происходить у человека не только на осознанном, но и на неосознанном уровне. Эта функция особенно ярко обнаруживается в процессе конкуренции мотивов, при выделении доминирующей потребности (борьба между чувством страха и чувством долга) и при оценке вероятности ее удовлетворения (например: переориентировка на менее важную, но легко достижимую цель: синица в руках побеждает журавля в небе).

3.Подкрепляющая функция. Непосредственным подкреплением является не удовлетворение каких-либо потребностей, а получение желательных или устранение нежелательных стимулов.

4.Компенсаторная функция. Будучи активным состоянием, система специализированных мозговых структур, эмоции оказывают влияние на другие церебральные системы, регулирующие поведение, процессы восприятия внешних сигналов и извлечение их из памяти. Именно в этом особенно наглядно обнаруживается компенсаторное значение эмоций. Эта функция не ограничивается гипермобилизацией вегетатики. Эмоция сама по себе не несет информацию об окружающем мире, недостающая информация пополнятся путем поискового поведения, совершенствования навыков, мобилизации хранящихся в памяти сигналов. Компенсаторное значение эмоций заключается в их замещающей роли.

Источник