- По какой причине могут дергаться мышцы

- Физиологический дисбаланс в организме

- Другие заболевания опорно-двигательной системы, вызывающие судороги в мышцах

- При каких симптомах следует обратиться в медицинское учреждение

- Методы лечения, разработки ученых

- Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

- Причины патологии

- Патогенез

- Общая симптоматика

- Виды гиперкинезов

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение гиперкинезов

По какой причине могут дергаться мышцы

Мышечные волокна могут производить сокращения, независимо от человеческого желания, это происходит по причине нарушенной проводимости импульсов. Существует несколько причин возникновения такого недуга, но основной является усталость и нервная перегрузка.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Непродолжительное и редкое появление подергивания может быть вызвано нехваткой таких витаминов и минералов в организме как B, D, калий, магний и фосфор. Также возникает в случае недостаточного употребления жидкости и излишнего физического утомления. Чтобы справиться с проблемой, в первую очередь следует избегать стрессовых ситуаций, излишних переживаний, ограничить физическую нагрузку до разумных пределов, организовать качественный отдых и сон. Пить больше воды и сбалансировать рацион питания, если требуется, дополнительно принимать витамины.

Физиологический дисбаланс в организме

Судороги могут быть вызваны потреблением алкоголя, наркотиков, энергетиков и лекарственных препаратов. Центральная нервная система человека страдает от таких веществ и дает сбой. Вследствие этого возникают отклонения в опорно-двигательном аппарате человека. Следите за количеством потребления вредных напитков и внимательно относитесь к приему лекарств.

Травма или долгое нахождение в неудобной позе, также может послужить источником разлада в функционировании мышечной ткани и вызвать спазм. При сидячей работе уделяйте время небольшой физической разминке, встаньте, походите, повращайте руками и головой.

Другие заболевания опорно-двигательной системы, вызывающие судороги в мышцах

Лидирующие позиции в списке нарушений функционирования ОДС занимают две опасные патологии:

Изменения в позвонках и межпозвоночных дисках приводит к дегенеративному изменению позвоночного столба и может проявиться в виде подергивания мышечных тканей. Это серьезный сигнал для обращения к врачу, так как может быть необратимый результат. Склонны к таким нарушениям люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие слаборазвитую мышечную массу, плоскостопие, нездоровое питание. Защемление нерва между позвонками, которые соединяют череп с шеей, может послужить подергиванию головы с увеличением из-за стрессовой ситуации. Когда болезнь оставлена без медицинского вмешательства, она разовьется до смещения межпозвоночных дисков, появления трещин в хрящах и грыж. В начале патологии дергается только шея и голова, потом руки и плечи. Чем больше физическая нагрузка, тем ярче выражается отклонение от нормы. Далее пациент переживает ощущения тяжести и жжения в мускулатуре, нестабильное давление, повышенную потливость, шум в голове, чаще болит голова, иногда кружится. Характерный знак остеохондроза — онемение верхней части тела. На начальном этапе развития патологии любая физическая активность сопровождается дискомфортом и хрустом в суставах, а в запущенной стадии происходит истончение рук и ног, ограниченность в движении, сращивание позвонков и ухудшение кровоснабжения головного мозга. Для сохранения здоровья и работоспособности, надо незамедлительно обратиться к врачу.

- Латеральный амиотрофический склероз

Это заболевание вызывает дегенеративное поражение двигательных нейронов мозгового вещества спины и головы. У него есть несколько названий, таких как:

- боковой или латеральный амиотрофический склероз;

- болезнь моторных нейронов;

- мотонейронная болезнь;

- Шарко;

- Лу Геринга.

Вследствие заболевания случаются параличи, сопровождающиеся атрофией мускулатуры. ЛАС — плохо изученное заболевание, встречается у двух человек на сто тысяч в год. Причины не выяснены, наблюдаются после наступления тридцати лет, при достижении пятидесяти не появляются. Первыми симптомами такого редкого, но опасного заболевания могут быть как раз непроизвольные сокращения мышц опорно-двигательного аппарата. Развитие идет снизу вверх, начинается с ног. Проверка рефлексов показывает ритмичное сокращение при касании. Больные с трудом передвигаются, так как ощущают слабость в нижних конечностях, испытывают дискомфорт в коленях и стопах. Реже обнаруживаются подобные симптомы в верхних конечностях, ощущение слабости в руках и плечевом поясе, проблемы с мелкой моторикой и подвижностью пальцев. Поставить правильный диагноз на первых порах развития патологии достаточно сложно, потому что симптомы мало чем отличаются от менее тяжелых отклонений в работе опорно-двигательного аппарата.

При каких симптомах следует обратиться в медицинское учреждение

- расслабленность и дрожание мышц;

- потеря координации;

- повышенная чувствительность коленей и стоп;

- слабость в стопе;

- перемена настроения, раздражительность;

- проблемы с дикцией и сложности с глотанием.

Методы лечения, разработки ученых

К сожалению, серьезные болезни, такие как боковой склероз, лечению не поддаются. В настоящее время найден только препарат, замедляющий его развитие, под названием Рилузол. Разработки ведутся, но когда они принесут плоды, пока еще не известно. Развитие данного заболевания обусловлено наличием дефектного гена, способа блокировать его воздействие на организм еще не найдено. Медики могут продлевать срок жизни пациента и облегчать его страдания, используя миорелаксанты. Для наращивания мускулатуры больным предлагается анаболический препарат. Положительный эффект получен от пересадки стволовых клеток. Она хорошо действует на ускорение роста нервных волокон и восстановление нейронных связей, что противодействует потери нейронов. Новые методики лечения активно разрабатываются в Японии. По более легким заболеваниям можно отметить, что своевременное обращение в клинику, ведение здорового образа жизни, включая правильное питание, прием витаминов, качественный отдых и занятия физкультурой станут залогом здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата в целом.

Источник

Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

Причины патологии

Главная причина гиперкинезов – это дисфункция церебрального двигательного аппарата. Это нарушение может быть вызвано различными факторами:

- дегенеративные процессы в центральной нервной системе, имеющие наследственный характер;

- состояния, связанные с перинатальными травмами;

- перенесенные черепно-мозговые травмы;

- опухоли головного мозга;

- различные токсические поражения – алкоголизм, отравление СО2;

- перенесенные нейроинфекции – менингиты, энцефалиты;

- нарушения мозгового кровообращения;

- эндокринные заболевания;

- психогенные факторы – неврозы, психозы, тревожные расстройства.

Гиперкинезы в ряде случаев возникают как побочный эффект при приеме психостимуляторов или нейролептиков.

Патогенез

Гиперкинезы возникают вследствие нарушений в деятельности экстрапирамидной системы ЦНС. Она отвечает за регулирование напряжения мышц, контролирует положение тела в пространстве и управляет мимикой. Несогласованность в работе мозговой коры, мозжечка, ядер двигательного анализатора искажает импульсы двигательных нейронов, поступающих к мыщцам. В результате моторика человека искажается и принимает аномальный характер.

Общая симптоматика

К главным симптомам гиперкинезов относятся двигательные акты, совершаемые пациентами против их воли, так называемые насильственные. Сами пациенты описывают их как результат непреодолимого желания, которому они не могут противостоять.

В перечень симптомов, представляющих гиперкинезы, входят:

- частые моргания и зажмуривания глаз (тики);

- судорожные наклоны или повороты головы;

- тремор различных частей тела, чаще конечностей;

- миоклонии – резкие мышечные подергивания рук или шеи;

- хорея – аритмичные движения мимики, непроизвольные звуки, возникающие из-за быстрых сокращений мышц гортани;

- баллизм – резкое вращение бедра или плеча;

- блафароспазм – патологическое смыкание век, как один из признаков различных заболеваний.

Формы гиперкинезов могут варьировать от прерывисто частых до постоянных. Некоторым больным удается усилием воли контролировать определенные формы гиперкинезов (например, тики), но через некоторое время приступ насильственных движений снова проявляет себя с еще большей силой.

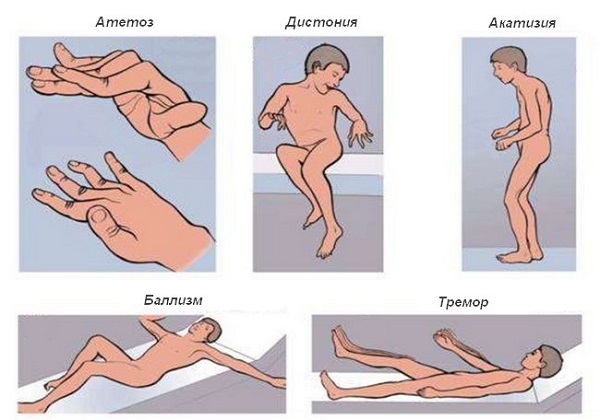

Виды гиперкинезов

Существуют различные критерии, которые используются для классификации патологии. Благодаря им, можно выделить следующие виды гиперкинезов:

- детские формы – гиперкинезы до года, в возрастной категории от года до пяти, в период полового созревания;

- по типу возникновения – спонтанные, рефлекторные (реакция на внешние явления), акционные (провоцируемые определенным состоянием), индуцированные (могут контролироваться пациентом);

- по течению – постоянные (тремор) и эпизодические (тики);

- по скорости движений – быстрые и медленные;

- по локализации – гиперкинезы лица, конечностей, языка;

- по происхождению – различают первичные (врожденные) и вторичные гиперкинезы, приобретенные в результате травм или приема лекарственных средств.

Гиперкинезы при ДЦП у детей начинают проявляться в возрасте 1,5-2 года. Дети с такой патологией с трудом координируют свои движения, которые часто выглядят как толчки, рывки и скручивания. Повторяющиеся движения могут быть быстрыми и ритмичными или, наоборот, медленными и беспорядочными.

Гиперкинезы при ДЦП могут сопровождаться нарушениями глотания, задержкой и расстройствами речи, лабильностью эмоциональной системы.

Возможные осложнения

Оставленные без лечения различные проявления гиперкинезов ведут к таким осложнениям, как суставные контрактуры — лечение которых необходимо. Для этой патологии характерны ограничения подвижности суставов, вызывающие затруднения с одеванием, причесыванием и совершением других простых движений.

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной неподвижности и инвалидности пациента.

Диагностика

Прежде, чем определить, как лечить гиперкинез, необходимо провести точную и достоверную диагностику. При этом обращают внимание на клиническую картину заболевания, оценку психологического и интеллектуального состояния пациента.

В диагностике гиперкинезов используются:

- общий и биохимический анализы крови – диагностируют патологию, возникающую вследствие токсического воздействия;

- КТ и МРТ головного мозга – выявляют опухоли, различные дегенеративные изменения;

- электроэнцефалография – определяет активность мозга, диагностирует эпилепсию;

- исследование мозгового кровотока, УЗДГ сосудов головного мозга и шеи;

- исследование цереброспинальной жидкости.

Некоторым пациентам назначают консультацию генетика. Она необходима, если есть подозрение о том, что гиперкинезы являются симптомами наследственных заболеваний.

Диагностика гиперкинезов – это длительный процесс, на который понадобится несколько недель. Определение причин патологии позволит лечить гиперкинез более эффективно.

Лечение гиперкинезов

Традиционное лечение гиперкинезов подразумевает применение консервативной терапии. Пациенту подбирают необходимые лекарственные средства следующих групп:

- холинолитики – вещества, блокирующие возбужденное состояние нервной системы, эффективны при треморах, писчем спазме;

- вальпроаты — этот вид препаратов используется в лечении эпилепсии, а также эффективен для снятия спазмов при тиках, миоклониях, лицевых спазмах;

- нейролептики – препараты, оказывающие успокаивающее действие, снижают реакцию организма на внешние раздражители, эффективны при треморах, миоклониях, баллизме, хореи;

- Ботулотоксин в инъекциях – понижает сократительную способность мускулатуры, блокирует передачу возбуждения мышечным волокнам, эффективно устраняет блефароспазм;

- противосудорожные средства (Клонезепам) – применяют при лечении тремора, тиков, хореи.

В процессе лечения подбор препаратов осуществляется индивидуально, с учетом состояния пациента. Подбор лучше проводить в условиях стационарного лечения.

Помимо медикаментозной терапии в лечении применяются массажи, выполнение упражнений ЛФК, физиолечение. Пациентам с таким диагнозом показано санаторно-курортное лечение.

Лечение гиперкинезов у детей подразумевает назначение препаратов Пирацетам и Пантокальцин. Они снижают двигательную активность, нормализуют работу сосудистой системы головного мозга. Для улучшения метаболизма клеток головного мозга применяют Глицин, Гликозил, для расслабления мускулатуры – средство Ацедипрол. Для обеспечения клеток головного мозга кислородом принимают витамины группы В.

При гиперкинезах детям назначают массажи, водные и физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. В особо сложных случаях показано хирургическое вмешательство.

В целом гиперкинезы не представляют опасности для жизни пациента, но вызывают значительные трудности в его нахождении в обществе и формировании взаимодействия с другими людьми. Полностью исключить самопроизвольные движения пациента нельзя, но при регулярном лечении можно достичь снижения их интенсивности, тем самым улучшив качество жизни человека.

На данный момент не существует эффективных профилактических мер, которые способны снизить риск развития патологии. Среди общих рекомендаций – своевременное выявление и лечение перинатальных, травматических и токсических поражений мозга, консультации генетиков лицам с наследственной предрасположенностью к патологии.

Источник

.jpg)