- Депрессия занятия с психологом

- Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

- Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

- Активизация пациента при депрессивных расстройствах

- Приобретение и закрепление социальных навыков

- Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

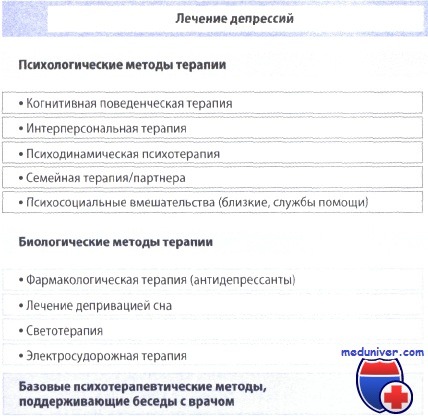

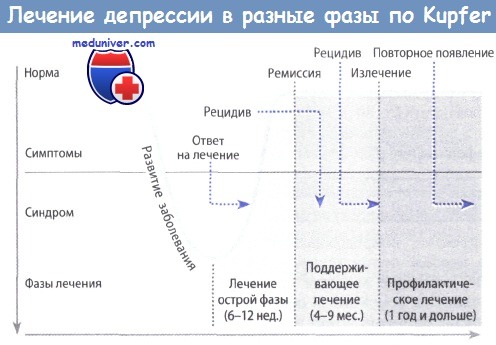

- Общие принципы психотерапии депрессии

Депрессия занятия с психологом

Глубинно-ориентированные методы терапии депрессивных расстройств. Большинство психоаналитических теорий исходит из того, что причиной развития депрессии бывает реальная или воображаемая утрата (Finch, Saylor). Характер этой утраты и интрапсихический уровень, на котором происходит ее переработка, оценивается в разных теоретических концепциях по-разному в зависимости от того, на каком этапе развития структуры Я впервые манифестирует депрессия.

Так, Фрейд постулировал в качестве основного механизма возникновения депрессии интроекцию утраченного объекта и изменение направленности амбивалентности, изначально относящейся к объекту, на этот интернализированный объект как часть самого себя. Он исходил из конфликта между Я и Сверх-Я, а Бибринг (Bibring), напротив, предполагал наличие конфликта между Я и Оно, объясняющего возникновение депрессий уже в возрасте от 6 до 7 лет.

Более ранние травмирующие переживания сохраняются в сфере бессознательного и манифестируют в виде выраженной ранимости с тенденцией интерпретировать даже незначительные конфликты как проявление собственной несостоятельности.

Для психоаналитического метода в широком смысле характерно, что пациент в процессе психотерапии осознает происхождение агрессивных импульсов, направленных на себя, обучается интегрировать их и переживает возвращение чувства собственного достоинства. В то время как лечение подростков, так же как и взрослых, проводится в форме бесед, для детей в большинстве случаев избирают игровую терапию.

Поведенческо-терапевтические и когнитивные модели депрессивных расстройств

В поведенческой терапии (Lewinson et al.) определение депрессии дается с точки зрения психологии подкрепления: депрессия возникает в результате неспособности индивида влиять на позитивное подкрепление собственного поведения с помощью факторов среды. В центре терапевтических усилий стоят изменения уровня активности и социальных умений пациента. Была высказана гипотеза (Kashani et al.), что в соответствии с этой моделью к развитию депрессий в детском возрасте приводит недостаток социальной компетентности и способности к общению.

Среди когнитивных концепций особое значение имеют модель «приобретенной беспомощности» (Seligman) и модель «когнитивного искажения» (Beck). Согласно первой из этих моделей, депрессивная личность переживает успех и неудачу как явления, совершенно независимые от собственной активности и поведения, что порождает чувство полной беспомощности и негативное отношение к будущим событиям. Депрессивные личности живут в постоянном ожидании негативных событий, которые они не смогут контролировать.

Концепция приобретенной беспомощности подразумевает специфический атрибутивный стиль, которому, в отличие от позиции здоровой личности, свойственно постоянно приписывать неудачи в каких-либо делах собственным ошибкам, придавать им обобщенное, а не частное значение, распространять их негативное значение на другие ситуации и недооценивать позитивные компоненты.

Бек (Beck) назвал разработанную им когнитивную поведенческую терапию при депрессиях «активным, директивным, ограниченным во времени и структурированным методом психотерапии, основанным на теоретическом предположении, что аффекты и поведение индивида в значительной мере определяются тем, как этот индивид представляет себе окружающий мир». В лечении взрослых эта терапевтическая концепция играет большую роль и многократно получала соответствующую оценку.

Имеются многообещающие попытки использовать ее в терапии подростков, а возможно и детей, поэтому она должна быть рассмотрена здесь подробно (см. также Stark).

Модель депрессии по Беку (Beck et al.) основана на трех гипотезах (когнитивная триада), объясняющих развитие и сохранение депрессивных симптомов:

1) пациент недооценивает собственную личность (негативная самооценка);

2) во взаимодействиях с окружающим миром он видит исключительно неудачи, обиды и разочарования (негативная картина мира);

3) он исходит из того, что его поражения и фрустрации никогда не прекратятся (негативное ожидание будущего).

Эти типичные для депрессивного пациента взгляды приводят к тому, что он интерпретирует как прошлый, так и нынешний опыт в виде негативных, фиксированных, не поддающихся рациональной перепроверке мысленных схем, исключающих возможность альтернативного, конструктивно-оптимистического образа действий.

Такие дисфункциональные убеждения, складывающиеся в негативную картину самого себя, окружающего мира и будущего, выявились также при исследовании детей и подростков (Kovacs, Beck, Kazdin et al.).

Аффективный тренинг при депрессивных расстройствах у детей и подростков

Дети и подростки должны познакомиться с широким диапазоном эмоциональных переживаний как у самих себя, так и у других (например, с континуумом настроений: радостное—безразличное—грустное—печальное). В процессе терапии чувства могут идентифицироваться с помощью мимики или жестикуляции и в игровой форме (например, путем открывания карт) (Stark et al.).

Методы самоконтроля при депрессивных расстройствах у детей и подростков

На основе концепции Рема (Renin) типичные для депрессии когнитивные процессы должны быть изменены с помощью самонаблюдения, самооценки и самоподкрепления.

Путем самонаблюдения могут быть выявлены стрессоры и негативно фиксированные схемы мышления в повседневной жизни ребенка, а также оценена эффективность терапии. При тренинге самооценки дети обучаются видеть себя более реалистично и оптимистично, признавать собственные достоинства, замечать позитивные изменения. В рамках самоподкрепления ребенок награждает себя за позитивные стратегии решения проблем (обзор: Stark et al.).

Активизация пациента при депрессивных расстройствах

При лечении депрессивных детейили подростков настоятельно рекомендуется составлять план занятий, в который включаются приятные для ребенка виды деятельности и мероприятия. Они противодействуют типичной для депрессии склонности к уходу, пассивности и снижению мотиваций и способствуют позитивным переживаниям и улучшению настроения.

Приобретение и закрепление социальных навыков

Тренинг социальных навыков должен касаться как вербальных, так и невербальных способов поведения (например, зрительный контакт, улыбка), существенных для выражения и принятия как негативных, так и позитивных эмоций. Он включает инструктивные техники, обучение на модели и проигрывание (практическое использование) социально адекватных способов поведения при наличии обратной связи с терапевтом. Ребенок должен научиться вначале обдумывать проблему, разрабатывать стратегии ее решения и заранее предвидеть последствия возможных действий.

Проблемы в процессе терапии депрессивных расстройствах у детей и подростков

В процессе психотерапии депрессивных детей и подростков нередко возникают проблемы. Так, например, когнитивно-поведенческая концепция исходит из того, что пациент активно включается в лечение, однако депрессивные больные нередко пассивны и молчаливы в процессе терапии, поэтому даже вербальный обмен информацией затруднен. Типичные для депрессии безнадежность и ангедония у ребенка или подростка иногда уже с самого начала не позволяют им рассчитывать на успех терапии («все это бессмысленно»).

Виды деятельности, задуманные как способы позитивного подкрепления, из-за депрессивной установки ребенка не переживаются как таковые. Нарушения концентрации и трудности в принятии решений тоже могут негативно повлиять на терапевтический процесс.

Поэтому терапевт при лечении депрессивных детей и подростков должен учитывать роль факторов, укрепляющих комплайенс (согласие с самим собой) пациента. К ним относятся приятное окружение и позитивное восприятие себя. Часто ролевые игры и изобразительный материал больше поощряют пациента к сотрудничеству, чем преимущественно вербальное общение. Терапевтические указания и поддерживающие установки никогда не должны формулироваться в общем виде — следует всегда исходить из личного жизненного опыта ребенка и его семьи.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Общие принципы психотерапии депрессии

Депрессию невозможно лечить без психотерапии, тем более, что больные, страдающие этой патологией сами стремятся к данной форме медицинской и психологической помощи, причем большинство пациентов негативно относится к фармакологической терапии.

В силу чувства беспомощности, постоянных сомнений, выраженного самовнушения больные депрессией, читая аннотации на те или иные лекарственные средства, легко обнаруживают у себя побочные эффекты уже в первые дни лечения. За счет нарушения вегетативной нервной системы они часто имеют функциональные расстройства внутренних органов и в силу этого действительно чувствительны к побочным эффектам препаратов. Многие больные испытывают ложную тревогу в отношении постоянной зависимости от антидепрессантов. Все вышеперечисленное определяет повышенный интерес таких пациентов к психотерапии.

Как показали результаты многих исследований, нормализация эндокринных показателей в процессе терапии депрессии достигается не только в процессе лечения антидепрессантами, но и с помощью психотерапии. Причем влияние психотерапии на эндокринные показатели наблюдается как в случае ее сочетания с психофармакологической терапии, так и в случае использования ее как единственного метода лечения (Dinan T., 1994).

Начало депрессии после острой психической травмы или затяжного состояния стресса приводят к настойчивым поискам психологических причин ее возникновения. Это обстоятельство, усиливает стремление больных к психологической помощи. Однако, излишняя переоценка ее возможностей, может привести к полному отказу от психотропных средств, формированию резистентных и затяжных вариантов течения депрессии, возникновению ее ранних обострений.

С точки зрения традиционной психиатрии в процессе лечения депрессии психотерапия в первую очередь должна быть направлена на устранение симптомов отдельных симптомов страдания. Одни из симптомов депрессии оказываются более чувствительными к психотерапии, другие сравнительно трудно поддаются ее воздействию. Общеизвестно, что при тяжелых депрессиях возможности психотерапии более ограниченны, чем в легких случаях течения болезни.

В качестве мишеней психотерапевтического воздействия при депрессии можно выделить расстройства настроения, мышления, поведения, мотивационные и физиологические симптомы.

Среди аффективных симптомов — печаль, чувство вины и особенно тревога особенно чувствительны к психотерапевтическому воздействию, поскольку именно эти чувства чаще всего обусловлены особенностями личности больного.

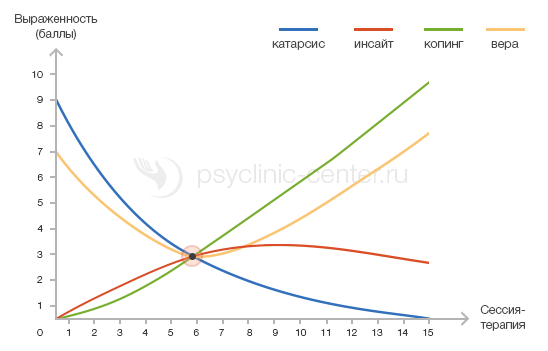

Тактика психотерапевта на различных этапах лечения депрессии может меняться. В ряде случаев, при тяжелых депрессиях для того, чтобы временно избавить больного от невыносимого чувства тоски психотерапевту бывает необходимо вызвать слезы у пациента, пробудить жалость к самому себе.

Если пациент, искренне рассказывая о своих чувствах, встречает ответное сопереживание, то происходит «эмоциональное очищение», разрядка, частичное освобождение от тягостных эмоций. Это хотя бы временно, но облегчает состояние больного.

Проявления эмоциональной разрядки особенно заметны и важны на начальных этапах психотерапевтической работы, поскольку именно в этот период больной стремится разделить свои чувства, встретить созвучные переживания. Ему импонирует все то, что соответствует его эмоциональному состоянию. Так, в частности, он с удовольствием слушает грустную музыку, однако по мере выздоровления та же музыка, которая раньше облегчала состояние, может вызывать раздражение.

Больные депрессией крайне неохотно остаются в одиночестве, ищут людей, склонных к таким же состояниям, постоянно сравнивают себя с ними. Первое время, общаясь с другими больными, они временно испытывают облегчения, чувствуют себя лучше. Однако, частые жалобы других пациентов, вскоре начинают вызывать раздражение.

Больные депрессией рассказывая близким людям о тех чувствах, которые они испытывают, особенно часто акцентируют внимание последних на ощущениях, пытаются описать их детально, найти причину их появления и способы устранить тягостные переживания. Жалобы на свое здоровье временно облегчают состояние больного, однако, продолжительные разговоры о негативных чувствах и неприятных ощущений, в конце концов, ослабляют страдающего человека, вызывают чувство беспомощности, раздражение и усталости у близких людей. Другое дело психотерапевт, который может «дозировать разговор» с пациентом, страдающим депрессией. Кроме того, если психотерапевт рассказывает о больных с аналогичными переживаниями, историей развития депрессии и выздоровлении от этого страдания то, он может добиться уменьшение выраженности депрессии у своего пациента. Информация о благополучном выходе других людей из депрессии, укрепляет веру больного в собственное выздоровление. На более поздних этапах лечения ролевые игры, в которых психотерапевт играет роль больного депрессией, также способствуют улучшению состояния пациента. Рассказ психотерапевта о своих переживаниях в прошлом облегчает состояние больного, способствует установлению хорошего контакта с врачом, формированию теплых и доверительных отношений. С точки зрения некоторых психотерапевтов, чувство печали можно ослабить, вызвав гнев и раздражение больного, однако, это не всегда бывает полезно, поскольку пациент и так достаточно истощен своим затяжным эмоциональным состоянием.

Человек, страдающий депрессией для того, чтобы справиться с приступом тоски и тревоги обычно старается переключить свое внимание на что угодно. Он может считать шаги, рассматривать предметы, пытаться отвлечь себя разговором, смотреть телевизор, однако, уходя таким образом от этих симптомов депрессии, он через какое-то время вновь попадает в ее сети.

По мнению A. Beck с соавторами (1979), психотерапевт может воспользоваться этим опытом пациента, развив и усовершенствовав приемы отвлечения внимания, Для этой цели больного можно обучить навыкам последовательного включение разных анализаторов (зрение, слух, тактильные ощущения, вкус, запах), например, при детальном описании какого-либо предмета или события. Кроме этого, пациент может сформировать в своем воображении подробный позитивный образ прошлого, настоящего или будущего (следует быть осторожным в плане индукции по контрасту негативных образов), образы сложных геометрических фигур, вспомнить картины мастеров живописи. В ряде случаев следует попросить больного последовательно перевести негативные образы и события в нейтральные, затем позитивные, утрированно шаржировать отрицательный образ, добиваясь ослабления отрицательных переживаний за счет юмора. Не случайно многие известные писатели — сатирики, сами страдающие депрессией, боролись с ней с помощью иронии.

Учитывая тот факт, что чаще всего чувство тоски или тревоги возникает приступообразно, пациенту можно привить навыки, купировать эти проявления депрессии отвлечением внимания на другую деятельность (творчество, игра, прогулка, чтение, разговор по телефону, письмо и др.).

Уверенность пациента в том, что он всегда будет находиться в подавленном состоянии должна быть поколеблена, с помощью логичных опровержений. Здесь уместны различные образные сравнения, например, состояния больного, сравнивается с состоянием человека, попавшего под дождь. Дождь не может продолжаться бесконечно и с его окончанием прекратиться и депрессия. Обычно больные депрессией чувствительны к образным сравнениям и метафорам, у них сохранено чувство юмора, с помощью которого как указывалось выше можно также временно улучшить состояние пациента.

Общение с пациентом, страдающим депрессией лучше строить не в контексте двухсторонних отношениях, а в присутствии другого человека. Несмотря на то, что больной депрессией стремиться уйти от этого, в конечно счете, он окажется в выигрыше. Кроме того, меньше пострадает находящийся рядом с больным человек, который эмоционально вовлекается в негативные переживания пациента. Важно привлекать к сотрудничеству других специалистов (психолог, социальный работник), людей, желательно другого возраста, профессии и пола. В этом случае больной с большей вероятностью раскроет свои переживания, а главное, встретившись с разными точками зрения, начнет осознавать неоднозначность любого негативного выбора.

Многолетняя работа с пациентами, страдающими депрессией, приводит к мысли, что вывести больного из этого состояния можно в том случае, если врач вооружен большим терпением, и в состоянии обеспечить пациенту своего рода надлежащий позитивный «психиатрический уход», разумно помогая страдающего человека. Здесь можно привести пример Как известно, человек, страдающий депрессией не получает удовольствия от того, что он делает и , что приносило ему радость в прошлом. Для того, чтобы справиться с этим симптомов, необходимо вместе с пациентом составить список того, что доставляло ему удовольствие в прошлом, добавив в этот список все те обычные удовольствия, которые ценят большинство людей в мире.

Традиционный список удовольствий:

- Делать пусть небольшие, но новые для себя открытия

- Овладеть новым навыком

- Чашка чая или кофе

- Кондитерские изделия, особенно шоколад, фрукты

- Посещение магазина, полезные покупки для дома, покупка одежды, украшения или сувениров

- Встреча с близкими друзьями

- Занятия физической активностью, спортом

- Посещение ресторана

- Попробовать новое блюдо

- Занятие любовью

- Игры с детьми или домашними животными

- Чтение интересной книги, желательно с иллюстрациями

- Рисование

- Фотография

- Танцы

- Теплая ванна или душ

- Прогулка по берегу моря

- Совместное времяпровождение с семьей

- Экскурсия, музей, небольшое путешествие (желательно около воды)

- Посещение спортивного соревнования

- Массаж

- Посещение театра, концерта, кинотеатра

- Новое хобби или старое

- Настольные игры, игра в бильярд и теннис

- Бассейн и сауна

- Длительные пешие прогулки в лесу или около естественного водоема, катание на лошади

- Костер в лесу или огонь в камине

- Подарок любимому человеку

- Поездка на машине по новым местам

- Посещение зоопарка

Говоря об общих принципах психотерапии депрессии важно отметить значимость контроля врача за собственными чувствами по отношению к пациенту. У психотерапевта, который работает с пациентом, страдающим депрессией часто возникает чувство пустоты, раздражения, усталости. Чтобы избежать этого психотерапевт должен не только сочувствовать больному, но и внимательно наблюдать за ним, сохраняя определенную дистанцию. В процессе терапии необходимо строго регламентировать время общения с больным, поддерживать структуру поступательного движения к выздоровлению. Активная постановка целенаправленных вопросов, уверенность в диагнозе, предоставление реальной надежды — относятся к основным правилам лечения депрессии. Многочисленные исследования показали, что полученная от врача надежда ретроспективно оценивается пациентами, как важная помощь в процессе преодоления депрессии.

Особенностью работы психотерапевта с больным депрессией является не столько сопереживание, сколько понимание состояния и, в частности, возможности возникновения тяжелых эпизодов негативных изменений настроения. Часто пациент стремится «парализовать» психотерапевта своим бесконечным ожиданием помощи, а последний допускает ошибку, пускаясь в теоретические объяснения, бесконечные поиски соматических и психологических причин депрессии. На самом деле психотерапевт должен стремиться к тому, чтобы пациент обратил внимание на самого себя, свой характер и искал пути адекватного восприятия своей ситуации. Нежелателен разговор с пациентом о симптомах его состояния, гораздо важнее подчеркнуть зависимость их выраженности от различных ситуаций, вести разговор об особенностях характера и взаимоотношений с окружающими людьми. Сострадание психотерапевта обычно усиливает у пациента ожидание помощи, попытка ослабить выраженность симптомов ведет к их усилению, утешение — к безутешности. Важно привести пациента к необходимости самопомощи, а не утешать его.

Когда больному депрессией сложно сформулировать свою мысль психотерапевт может помочь ему простым утверждением или требованием: «Расскажите об этом подробнее». В ряде случаев психотерапевт повторяет или отражает сказанное пациентом, демонстрация понимания чувств больного и тем самым предоставляет больному возможность стать более откровенным с врачом. В процессе беседы следует отказаться от медицинской и психологической терминологии. Не следует торопиться с преждевременным разубеждением пациента в отношении его взглядов на тяжесть своего состояния, говоря ему фразы типа: «Вы обязательно поправитесь», «Все будет хорошо» или «В вашем состоянии нет ничего серьезного». Непродуманное утешение больного часто усиливает тревогу пациента, так как у последнего создается впечатление о непродуманности высказываний врача, его нежелании понять состояние страдающего человека. Важно постоянно уточнять. Что сам больной думает о своем состоянии, чем отделываться краткой утешительной фразой. Желательно избегать вопросов, начинающихся со слова «почему», поскольку пациент в силу депрессивного состояния чаще всего будет считать свои ответы неправильными, усилятся его сомнения, проявятся негативные мысли по отношению к своим умственным возможностям.

Во многом психотерапия депрессии строится на выявленных ресурсах пациента. Такими ресурсами могут стать те навыки больного, с помощью которых он успешно справлялся со своими трудностями в прошлом, его достижения, опыт положительной самооценки, профессиональные успехи и поддержка друзей или родных, увлечения. Полезен вопрос о том, какими качествами своего характера пациент гордится, что ему импонирует в себе.

При первой встрече с больным депрессией не следует уклоняться от темы суицида. Общеизвестно, что, спрашивая об этом, врач не усиливает суицидальные намерения. Рекомендуется следующая последовательность вопросов: «Предполагали ли вы нанести себе повреждения?», «Были ли у вас мысли о смерти?», «Хотите ли вы умереть?», «Думали ли вы о том, чтобы убить себя?», «Пытались ли вы это сделать и каким образом?», «Что способствовало этим попыткам? «Что остановило от самоубийства?». В итоге беседы с суицидальным пациентом следует заключить с ним соглашению об отказе от суицидальных намерений. Врач должен тщательно проанализировать ответы на вопросы, выделить факторы, способствующие суицидальным мыслям, оценить степень риска имевших место суицидальных попыток в прошлом.

|