Синдром эмоционального выгорания у врачей

Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная.

А.П. Чехов

Большая часть работ, касающихся психического здоровья врачей, как отечественных, так и зарубежных, посвящена синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). Основным предрасполагающим фактором эмоционального выгорания является продолжительность работы и чрезмерная рабочая нагрузка в ситуациях напряженных межличностных отношений. В связи с этим СЭВ характерен для представителей коммуникативных профеcсий: сотрудников различных сервисных служб, учителей, психологов, врачей и медицинского персонала.

Выгорание понимается как дисфункциональное состояние, возникающее у работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса. Оно также определяется как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях, характеризуется эмоциональным истощением, снижением эффективности профессиональной деятельности, обесцениванием труда и снижением значимости собственных успехов.

Эмоциональное выгорание – динамический процесс, проходящий поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса, являясь профессиональным дистрессом, оно включает как психологический, так и психосоматический аспекты.

В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как форму профессиональной деформации личности, которая представляет выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.

Впервые проблема эмоционального выгорания была поставлена H.G. Freudenberger в 1974 г. при исследовании медперсонала. В 1990 г. M. Olkinuora и соавторы провели одно из самых крупных исследований СЭВ, базируясь на большой исследовательской выборке из 2671 финских врачей различных специальностей. Исследования позволили выявить 2 группы: специалисты с высоким уровнем выгорания – лица, работа которых связана с хроническими больными, неизлечимыми и умирающими пациентами (пульмонологи, психиатры, онкологи), и специалисты с низким уровнем выгорания, работа которых связана с пациентами, имеющими благоприятный прогноз (акушеры-гинекологи, офтальмологи).

Показано, что уровень эмоционального выгорания врачей-терапевтов в Европе и Латинской Америке, по оценкам разных исследователей, варьирует от 20 до 45%. По данным опроса интернов в США, этот показатель превышает 75%. В 2012 г. было проведено еще одно крупномасштабное исследование специалистами из ряда ведущих клиник и университетов США. Авторы опросили 7288 врачей различных специальностей и выявлили, что около половины американских врачей подвержены профессиональному выгоранию (46%), а это на 10% выше, чем в среднем по популяции. Регистрировали такие симптомы, как эмоциональное истощение, безразличие к результатам своей деятельности, пессимизм и подавленность.

Самыми измученными чувствовали себя врачи приемного покоя и семейные врачи. По мнению специалистов, выявленная тенденция в скором времени может привести либо к сокращению количества врачей, которые раньше уйдут из профессии, либо к сокращению их рабочих часов, в то время как потребность в этой профессии в США растет в связи со старением населения (согласно данным ФГБУ «Национальный научный центр нарко- логии», 2012).

По данным В.А. Винокура и О.В. Рыбиной, в 1980-х гг. в нашей стране 60% медицинских работников считали, что их работа сопровождается заметным для них эмоциональным напряжением, а в 2004 г. уже 74% врачей и 82% медицинских сестер отмечали постоянное и достаточно высокое нервно-психическое напряжение.

По частоте СЭВ врачи-наркологи занимают одну из ведущих позиций. В качестве причин такой высокой подверженности эмоциональному выгоранию психологи называют трудный контингент больных и их родственников, длительность и трудоемкость терапевтического процесса по достижении ремиссии у зависимых от психоактивных веществ, затрудненного некритичностью больных к своему заболеванию, а также большое количество рецидивов у больных.

По приводимым П.И. Сидоровым данным, почти 80% врачей-психиатров и психиатров-наркологов имеют признаки СЭВ разной степени выраженности. Л.Н. Юрьева, обследовав 100 психиатров Восточной Украины, выявила признаки этого синдрома в 79% случаев. О наибольшей подверженности психиатров к развитию СЭВ указывают данные В.Л. Дресвянникова и соавторов.

В.В. Лукьянов (2007) изучал степень выраженности и структуру СЭВ у наркологов. Автор показал достоверные отличия симптомов эмоционального выгорания у наркологов в зависимости от возраста и стажа профессиональной деятельности. Испытуемые со стажем работы до 10 лет продемонстрировали наибольшие степени выраженности симптомов «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» и «редукции профессиональных обязанностей», проявляющихся в попытках облегчить или сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат.

У наркологов со стажем работы от 10 до 20 лет была отмечена наибольшая выраженность таких симптомов, как переживание психотравмирующих обстоятельств, эмоциональная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения. У наркологов со стажем работы более 20 лет наибольшей степенью выраженности отличался симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования.

В работе И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт были выявлены особенности развития СЭВ в различных профессиональных группах, при этом самые высокие показатели выраженности фаз синдрома наблюдались в группе врачей-онкологов; на втором месте находились врачи-психиатры, а выявленные изменения были расценены как результат воздействия продолжительного профессионального стресса.

В качестве основной причины эмоционального выгорания B. Williams называет неудовлетворенность своей работой. Кроме того, неудовлетворенность врача работой имеет высокую корреляцию с неудовлетворенностью пациента лечением и низким комплайенсом больных.

В других исследованиях было доказано, что высокую корреляцию с неудовлетворенностью своей работой и с СЭВ имеют тяжелые условия труда, особенно переработки, и плохой контроль выполняемой работы. По мнению Е.П. Ильина, существуют 3 группы факторов, играющих существенную роль в формировании эмоционального выгорания: личностные, ролевые и организационные.

П.И. Сидоров и А.В. Парняков одной из главных причин выгорания считают психологическое переутомление, когда требования (внутренние и внешние) длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), что и приводит к нарушению состояния равновесия и возникновению синдрома. F.J. Lee и соавторы установили, что внутрисемейные проблемы также способствуют усилению выраженности эмоционального выгорания.

Многие авторы отмечают, что профилактика и коррекция СЭВ во многом определяются личностными факторами, способствующими и препятствующими его возникновению и развитию. Т.В. Черникова и соавторы обратили внимание на меньшую вероятность и интенсивность выгорания у специалистов с положительным отношением к миру и более высоким уровнем самоуважения.

Е.Г. Ожогова в своем исследовании показала, что для профессионалов с отсутствием или незначительной выраженностью СЭВ характерно гармоничное соотношение компонентов в системе смысложизненных ориентаций и преобладание таких ценностей, как духовное удовлетворение, творчество и активная социальная жизнь.

Обычные стратегии снижения выраженности СЭВ включают хорошее питание и времяпровождение с семьей и друзьями. Также должна проводиться коррекция системы профессиональных ценностей. K.M. Swetz и соавт. установили, что врачи, работающие в хосписах и других сферах паллиативной медицины, используют различные методики для избегания СЭВ. В первую очередь это поддержание профессиональных коммуникаций (60%), размышления о будущей смене деятельности (47%), общение друг с другом (47%), изоляция от коллег (20%), хобби (40%).

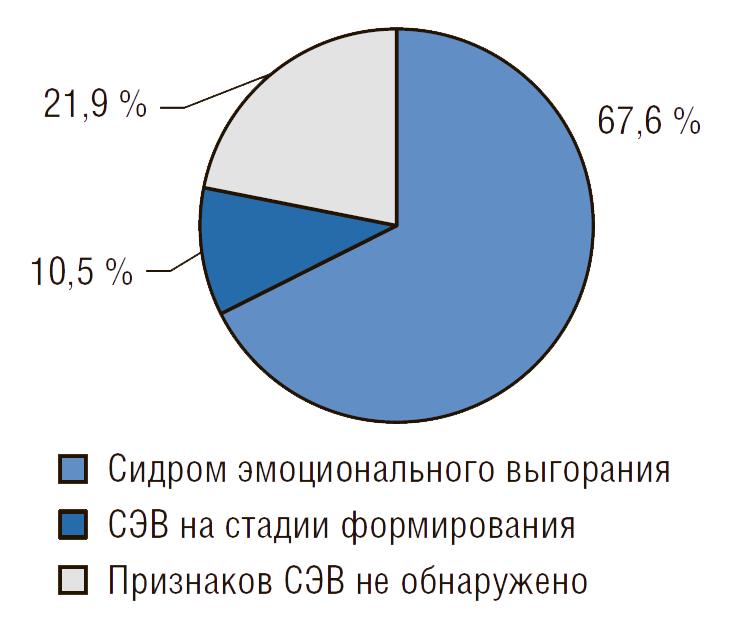

Одним из важных факторов профилактики СЭВ является оптимизация условий труда. Были попытки проведения исследования по подбору оптимальной длительности визита к врачу, но результаты имеют неоднозначную трактовку. Согласно опроснику диагностики СЭВ В.В. Бойко, различные признаки СЭВ были отмечены и у обследованных нами врачей. Так, из 383 обследованных врачей Забайкальского края эмоциональное выгорание было выявлено у 67,6% (n=259) – это медицинские работники, которые набирали более 61 балла по опроснику. У 10,5% (n=40) врачей фазы синдрома находятся на стадии формирования – это врачи, которые набирали от 31 до 60 баллов. У 21,9% (n=84) респондентов не отмечено признаков эмоционального выгорания – суммарный балл по опроснику не превышал 31, т.е. это были врачи, пока еще не подверженные профессиональной деформации личности. Показатели опросника В.В. Бойко представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Показатели опросника диагностики синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

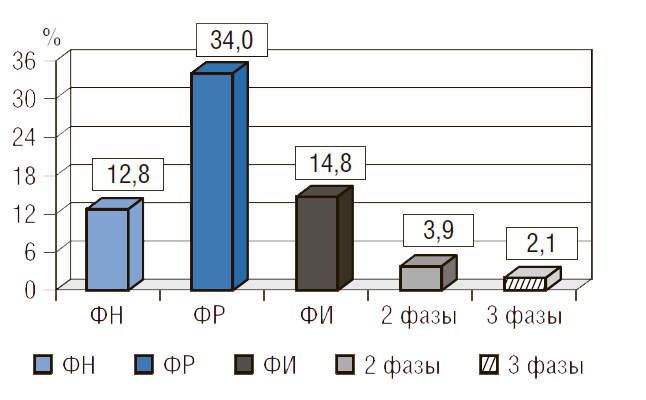

Как уже было отмечено, у 67,6% врачей есть СЭВ. Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что у 61,6% (n=236) обследованных полностью сформирована только одна из 3 фаз синдрома: при этом сформированная фаза напряжения (ФН) выявлена у 12,8% (n=49) врачей, фаза резистенции (ФР) – у 34,0% (n=130) и фаза истощения (ФИ) – у 14,8 % (n=57) респондентов. У 3,9% (n=15) врачей сформированы 2 фазы, их комбинация может быть следующей: ФН+ФР; ФН+ФИ; ФР+ФИ. У 2,1% (n=8) полностью сформированы все 3 фазы синдрома: ФН+ФР+ФИ (ввиду малой выборки распределение по полу, специализации и стажу работы врачей с двумя или тремя сформированными фазами СЭВ не проводилось). При анализе распространенности эмоционального выгорания с учетом половой принадлежности были получены следующие результаты.

Рисунок 2. Структура синдрома эмоционального выгорания у врачей, %

ФН выявлена у 12,0% женщин и у 14,5% мужчин. Показатель ФР у женщин составил 38,5%, что достоверно превышает это показатель у мужчин – 25,2% (p=0,009). ФИ была выявлена у 15,8% врачей-женщин и 12,9% врачей мужского пола (табл. 1).

Учитывая специализацию врачей, также были выявлены различия в показателях фаз эмоционального выгорания. Так, ФН у онкологов была выявлена в 21,2% случаев, что весомо больше по сравнению с врачами хирургического профиля – 4,5% (p=0,008). Показатель ФН у врачей скорой медицинской помощи (СМП) составил 18,8% и достоверно превышал показатель у врачей хирургического профиля (p=0,01). ФН у психиатров-наркологов отмечена в 16,3% случаев, что также превышает этот показатель у врачей хирургического профиля (p=0,02). Показатели данной фазы у врачей терапевтического профиля и акушеров-гинекологов составили 12,0 и 8,9% и не отличались от показателей других врачей. ФР была выявлена у онкологов в 51,5% случаев, что достоверно больше, чем у врачей хирургического (p=0,009) и терапевтического (p=0,04) профилей, показатели которых составили 25,4 и 31,3% соответственно. У психиатров-наркологов ФР составила 38,7%, у акушеров-гинекологов – 32,8% и у врачей СМП – 32,1%.

Источник

Депрессия у медицинских работников

Профессиональное выгорание не является патологией, но избегание профилактических мер и пренебрежение к проявляющемуся процессу выгорания может приводить к тяжелым психоэмоциональным последствиям, таким как депрессия и неспособность продолжать дальнейшую профессиональную деятельность. В рамках проекта «Эффективный медицинский специалист — основа качества жизни пациента» при поддержке Фонда Президентских грантов Служба «Ясное утро» публикует материал, отвечающий на распространенные вопросы о синдроме профессионального выгорания у медицинских работников.

Что такое профессиональное или эмоциональное выгорание?

Синдром профессионального выгорания – это реакция психики человека на продолжительные стрессы средней интенсивности в профессиональной среде. Пройдя тест, предназначенный для медиков, вы сможете самостоятельно оценить степень своего профессионального выгорания и, в случае необходимости, принять меры по профилактике этого состояния.

Почему именно стрессы средней интенсивности являются самыми опасными?

Стрессы высокой интенсивности человек замечает и, как правило, реагирует на стрессовый фактор. К стрессам средней интенсивности человек может быстро привыкнуть, научиться не обращать на стресс внимание. Отсутствие психологической реакции и разрядки приводят к накоплению стрессового состояния, которое приводит к профессиональному выгоранию.

Как проявляется профессиональное выгорание?

Существует ряд признаков, по которым можно определить наличие эмоционального выгорания. Основные – это нежелание работать, отсутствие или сильное снижение удовлетворенности от результатов работы, повышенная утомляемость от выполняемой деятельности.

Почему врачи подвержены эмоциональному выгоранию в большей степени, чем работники других профессий?

Специалисты помогающих профессий в целом подвержены большему риску, чем другие специалисты. Для врачей этот риск усугубляется постоянным взаимодействием с большим количеством людей, которые сами находятся в стрессовой ситуации болезни. По статистике, врачи-реаниматологи и врачи-онкологи наиболее подвержены профессиональному выгоранию в связи с высокой смертностью их пациентов.

Как профессиональное выгорание влияет на врача?

– Эмоциональное истощение, которое проявляется снижением эмоциональных реакций, равнодушием, разочарованием в своей работе, неспособностью испытывать сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные.

– Деформация отношений с окружающими, которая зачатую проявляется в повышенном негативизме, циничности, раздражительности, появлению установок по отношению к пациентам или коллегам.

– Редуцирование личных достижений, которое проявляется в негативном оценивании себя и результатов своего труда, в негативном оценивании возможностей для профессионального развития, в лимитировании своей вовлеченности в профессию за счет перекладывания обязанностей и ответственности на других людей.

Как возникает эмоциональное выгорание?

Эмоциональное или профессиональное выгорание не возникает внезапно, это постепенный процесс, в котором человек проходит через ряд стадий. Для начальной стадии характерны хроническая усталость, эмоциональное истощение и опустошенность. Рекомендации: чередование видов деятельности, обогащение внепрофессиональной жизни, отдых.

На второй стадии симптомы первой стадии усиливаются, а также появляется неудовлетворенность своей деятельностью. Рекомендации: обращение за эмоциональной поддержкой к близким, коллегам, обращение за профессиональной психологической помощью.

Третья стадия – ощущение себя неудачником, общая дисфункциональность, отсутствие энергии, признаки депрессии, невозможность сосредоточиться, злоупотребление алкоголем. Рекомендации: комплексное медико-психологическое сопровождение, долговременный отпуск.

Почему многие пациенты и родственники, приходящие на прием к врачу зачастую ведут себя неадекватно сложившейся ситуации? И как с этим быть врачу?

Пациенты, столкнувшиеся с тяжелым заболеванием, и их близкие проходят через ряд стадий психоэмоционального реагирования на кризисную ситуацию болезни.

Отрицание

В начале у человека, столкнувшегося с заболеванием, возникает стадия отрицания, когда пациент может ставить под сомнение сам факт наличия у себя тяжелого заболевания, и как следствие, может возникать и транслироваться недоверие к врачу. На этой стадии существуют риски отказа от лечения. Чем больше достоверной информации о его заболевании и состоянии будет у пациента, тем быстрее он осознает факт своего заболевания. Здесь врачу могут прийти на помощь буклеты для пациентов, рекомендации прочесть определенные книги, посетить определенные сайты, контакты социально-психологических служб поддержки, и т.п.

Гнев

Далее идет стадия гнева, когда пациент задает себе вопрос «Почему это случилось со мной? Кто виноват?» и может транслировать агрессивное поведение по отношению к окружающим. Если пациент ведет себя агрессивно, врачу важно помнить, что такая злость на самом деле не персонифицирована и не направлена на врача, а выражается на ситуацию в целом. Здесь важно мягко обратить внимание пациента на его психологическое состояние, разъяснить ему почему это с ним происходит, постараться перенаправить энергию пациента на саму болезнь и показать пациенту, что в борьбе с болезнью врач – это союзник пациента. Так будет легче перестроить пациента с деструктивных метаний и озлобленных выпадов на активное лечение, на борьбу с заболеванием, а не с окружающими его людьми.

Торг

Третья стадия – это торг, когда пациент активно пытается найти условия, выполняя которые, он сможет поправиться. На этой стадии врачу бывает проще всего наладить контакт с пациентом, через информирование о процессе протекания заболевания и о процессе лечения, через четкие инструкции и рекомендации пациенту. На этой стадии есть угроза ухода пациента в нетрадиционные методы лечения и важно своевременно разъяснить пациенту риски такого решения.

Депрессия

Стадия депрессии (здесь имеется ввиду психологический термин, а не клиническая депрессия) возникает в процессе длительного изнуряющего лечения, когда человек физически и эмоционально истощен, и у него нет сил и желания продолжать лечение. Здесь наблюдается самый высокий риск суицидального поведения у пациента. Спокойный диалог с пациентом, несколько слов подбадривания и поддержки от врача могут быть особо ценны для пациента на этой стадии и послужить хорошей мотивацией к продолжению лечения. Врачу также важно особое внимание обращать на фразы-индикаторы суицидального риска: “Все надоело. Не вижу смысла продолжать. Я в отчаянии. Ничего не помогает… Зачем так жить? Я в тупике. Нет больше смысла ни в чем.” Если похожие фразы прозвучали, важно напрямую мягко спросить у пациента, не возникают ли у него мысли о самоубийстве. В случае выявления или подозрения на суицидальные намерения, необходимо направить пациента к соответствующему специалисту.

Принятие

Заключительная стадия – это стадия принятия, когда человек начинает спокойно реагировать на свою болезнь, перестает воспринимать ее, как острый кризис. На этой стадии пациент мыслит и реагирует максимально адекватно и конструктивно. Он продолжает лечение, но примиряется с тем фактом, что в его жизни есть заболевание, его психологическое состояние при этом существенно улучшается, приближаясь к уровню до возникновения болезни, а в некоторых случаях даже существенно его превышая вследствие переоценки ценностей в ходе проживания стадий психологического реагирования на кризис. К этой стадии, к сожалению, приходят далеко не все пациенты.

Важно понимать, что стадии переживания болезни не всегда следуют одна за другой, на некоторых стадиях пациент может надолго задержаться или вернуться на предыдущую стадию еще раз. Через те же самые стадии проходит и родственники пациента. Врачу важно помнить, что вышеперечисленные состояния являются нормальными для людей, приходящих к нему на прием. Понимание этого факта может существенно снизить риск появления синдрома профессионального выгорания и помочь избежать конфликтных ситуаций.

В целях профилактики синдрома профессионального выгорания врачи и другие медицинские работники могут обращаться за круглосуточной психологической помощью на анонимную горячую линию Службы «Ясное утро» 8-800-100-01-91.

Источник