Главные вопросы о Великой депрессии

Что было с американской экономикой и обществом до кризиса?

После Первой мировой войны и небольшого экономического спада начала 20-х американская экономика вступила в период небывалого роста, продлившегося почти десять лет. Росли доходы населения, в стране была очень низкая инфляция и практически полное отсутствие безработицы. Повышалась эффективность производства всевозможных товаров: продуктов питания и новинок бытовой электротехники (дешевая электроэнергия позволила приобретать их в больших количествах), автомобилей и недвижимости. Низкие процентные ставки по потребительским кредитам позволяли прикоснуться к американской мечте прямо сейчас, получить всё и сразу. Установившийся уровень жизни американцев на тот период стал одним из самых высоких в мире.

Процветала деловая сфера: бизнес и предпринимательство. Вместе с прибылями росли и сами корпорации, поглощая своих конкурентов и завоёвывая новые рынки сбыта. В результате продукции выпускалось всё больше, и она охотно приобреталась. Кроме того, активно развивался фондовый рынок и торговля акциями.

Что же явилось причиной кризиса?

В современной исторической науке нет единого мнения о том, каковы предпосылки Великой депрессии. Выделяются несколько ключевых версий.

Капитализм и крупный капитал в 20-е годы не регулировался государством, и экономика развивалась довольно стихийно. Это привело к тому, что американский рынок оказался перенасыщенным продукцией, которую никто не в состоянии купить, таким образом, предложение оказывается выше спроса и покупательной способности населения. В результате случился обвал рынка, что выразилось в дефляции — огромном падении цен, которое усугубилось крахом фондового рынка в конце октября 1929 года. Причём первые признаки того, что бесконечно рынок расширяться не в состоянии, появились в 1927-1928 годах, когда темпы потребления и покупки товаров стали снижаться.

Неравномерность распределения доходов – еще один аспект явления перепроизводства. В течение 1920-х годов у 6% населения Соединенных Штатов в руках скопилось порядка 40% всех денег в стране! Доходы и прибыли крупных компаний сильно опередили рост реальных доходов населения. Производство товаров ускорялось, в то время как их потребление, наоборот, замедлялось.

Финансовые спекуляции и махинации, а также маржинальная торговля стали причиной краха фондового рынка. Американское законодательство той эпохи не подразумевало какого-либо контроля финансовых операций и сделок. В результате — многочисленные финансовые пузыри, аферы, спекуляции.

К другим причинам депрессии относят такие явления, как денежная политика ФРС США, которая активно поддерживала золотое обеспечение доллара — устаревшую уже на тот момент систему; нехватка денежных средств; налоговые пошлины на импортные товары, из-за чего население покупало их по высоким ценам; и даже последствия Первой мировой войны. Важнее всего понять, что именно каждая из этих причин в совокупности внесла свою печальную лепту в начало этого кошмарного мирового экономического краха.

Почему эта депрессия называется «великой»?

Последствия двух «чёрных» дней в 1929 году, (28 и 29 октября, понедельник и вторник) на Уолл-стрит и рекордного биржевого краха сказались не только на фондовом рынке и акциях: вкладчики стремительно стали забирать из банков свои сбережения, чуя неладное. Ещё банки потеряли деньги, занятые на покупку акций и вложенные в другие фондовые операции. Фактически, банки остались без средств. В течение четырех лет разорились и закрылись несколько тысяч финансовых организаций. Банковская система почти перестала функционировать. Удар для экономики и общества оказался доселе невиданным.

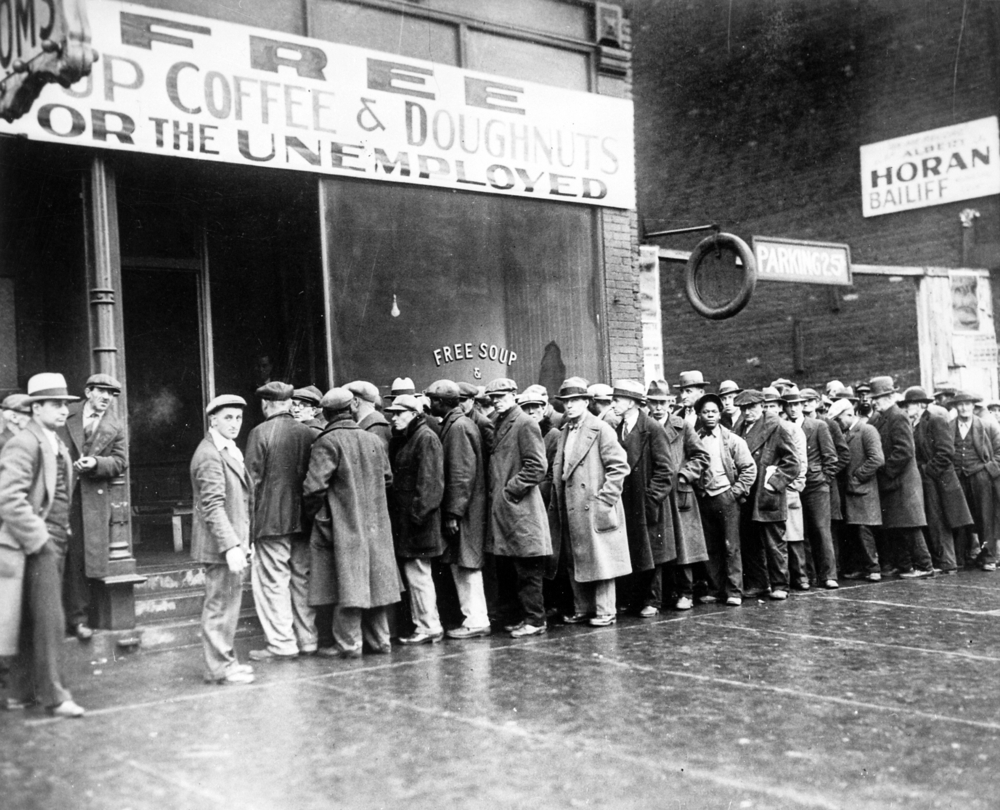

Это процесс как снежный ком обрушивает производственный сектор экономики: из-за трудностей с кредитованием, падением спроса и рухнувшими ценами компании стали сокращать объемы производства продукции (выпуск упал почти наполовину!). Дальше – снижение доходов, увольнение людей, рост безработицы в стране. К 1933 году почти четверть работающего населения потеряли свои рабочие места. Притом, что общее количество людей, оставшихся без средств к существованию, учитывая состав семьи, можно было умножить на три или даже четыре: традиционно в американских семьях того времени работал и обеспечивал семью только мужчина. Весь ужас положения людей заключался в том, что финансовой помощи ждать было попросту неоткуда: американское законодательство не подразумевало никаких пособий по безработице, никакой социальной помощи или пенсий.

Кроме сфер финансов и промышленности, удар был нанесён и по сельскому хозяйству. Цифры говорят сами за себя: за эти годы разорились около 600 тысяч фермерских хозяйств. Люди вкладывали прибыли прошлых благодатных лет в расширение своих угодий, чтобы вырастить и продать как можно больше. Но за бесценок со своим товаром никто расставаться не хотел, да и расходы с малыми ценами покрыть нельзя, поэтому в годы депрессии сельхозпродукция пропадала на складах землевладельцев в ожидании подъема цен. Надвигалась угроза голода, как и в промышленных, так и в сельскохозяйственных штатах: от 25 до 90% американских детей страдали от недоедания. Усугубила положение американцев и начавшаяся в 10 штатах сильная засуха, продлившаяся несколько лет.

Затронуло это экономическое «заболевание» и другие государства. Кроме Франции, Великобритании и Германии кризис ощутили на себе Канада и страны Латинской Америки. Словно эпидемия, Депрессия передавалась во все государства, которые зависели от торговли с США.

Чем «лечили» Депрессию?

В первые годы экономического спада на президентском посту находился республиканец Герберт Гувер. Общество несправедливо обвиняло этого политика в бездействии и пассивности, хотя в действительности он предпринимал активные действия борьбы с кризисом. Гувер первым открыто выступил с идеей о том, что федеральное правительство может и должно в кризисных ситуациях регулировать экономическую жизнь государства. На многочисленных встречах с предпринимателями и рабочими он призывал первых не закрывать производства, а последних — повременить с требованиями увеличить оклады. Он активно убеждал муниципалитеты всячески поддерживать общественные строительные проекты и координировал действия благотворителей. Государство скупало у фермеров избытки продукции. Была создана Реконструкционная финансовая корпорация, которая предоставляла займы банкам и пыталась возродить финансовую жизнь страны. Однако Гувер оставался противником финансовой помощи безработным и отказывался вмешиваться в общественно-экономическую систему больше, чем он считал необходимым, свято почитая идеалы волюнтаризма, свободы личности и предпринимательства.

Этого как раз нельзя сказать о его преемнике на президентском посту, избранном в 1932 году Франклине Рузвельте, демократе. Активное спасение страны, названное «Новым курсом», продлилось вплоть до 1938 года! Первое, с чего начал Рузвельт, – возрождение финансовой системы, без которой в принципе невозможно было восстановление американской экономики. Во время первого этапа реформ (1933-1934 годы) Рузвельт объявил банковские каникулы и заморозил деятельность этих организаций на неделю (Чрезвычайный закон о банках от 9 марта 1933 года). Специальная комиссия провела санацию банков и те, которые получили разрешение на продолжение работы, могли рассчитывать на финансовые вливания от государства. Другим важным фактором в стабилизации банковской системы и недопущении вывоза золота из страны стала принудительная его скупка у населения государством в 1933 году. После этого были назначены новые высокие цены на золото, чем и был девальвирован доллар.

Второй этап преобразований «Нового курса» (1935-1938 годы) был направлен на производство и сельское хозяйство. В соответствии с законом о восстановлении промышленности, вводились кодексы честной конкуренции между бизнесменами. При участии специального правительственного агентства, предприниматели договаривались о «правилах игры» на рынке: устанавливали объемы производства, цены, длительность рабочего дня, рынки сбыта и т.д. Для чего это было нужно? Фактически, предприниматели лишились возможности получения дополнительной прибыли, например, за счёт снижения зарплат сотрудникам или увеличения рабочего дня. Однако такая принудительная картелизация бизнеса строилась исходя из интересов более крупных и жизнеспособных предприятий, а для остальных она оказалась негативной. В рамках этого закона регулировалась трудовая жизнь между работником и работодателем: люди отныне могли объединяться в профсоюзы, получили право на забастовки и т.д. В итоге к 1937 г. объем производства в США вырос на 45 %, а уровень занятости населения вышел на докризисный уровень.

В сельском хозяйстве Рузвельт тоже предпринял попытку федерального регулирования. В общей сложности фермеры должны были 12 миллиардов долларов. Реструктурировав долг и выдав на льготных условиях новые деньги людям, власти рекомендовали им сократить посевные площади и снизить поголовье скота для регулирования уровня цен. Фермеры получали из специального фонда компенсационные субсидии в счёт уничтоженных посевов и животных (было убито около 6 миллионов свиней). Но не смотря на предпринятые меры, фермеры и жители южных штатов оставались в большой зависимости от государственных субсидий и пособий, нежели промышленники и городские жители.

Многочисленные проблемы в социуме решали с помощью программы общественных работ. Она давала небольшой доход населению, а многих спасла от голода. Такие работы включали в себя инфраструктурные и общественно значимые проекты. Они включали строительство больниц, стадионов, школ, почтовых отделений, мостов, автострад, дорог, аэропортов, плотин и гидроэлектростанций. Производилось благоустройство национальных парков, заповедников, проводились специальные меры по охране окружающей среды.

Увы, но все принимаемые администрацией Рузвельта меры не смогли обеспечить главного — устойчивости и стабильности нового экономического роста. Наступил новый виток кризиса в 1937-1938 гг. Кроме этого, политика «Нового курса» многими критиковалась: бизнес и либеральная публика обвиняли Рузвельта в насаждении социализма. В ответ Рузвельт искал заговоры в кругах высшего бизнеса против себя. Казалось, что борьба с Депрессией перерастает в борьбу власти и бизнеса.

Вытащить страну из глубочайшего кризиса помогла Вторая мировая война: в американскую армию были мобилизованы 12 миллионов мужчин, и проблема безработицы сменилась нехваткой рабочих рук. Вследствие заказов правительства в оборонной сфере начала развиваться военная промышленность. Следом оживились и остальные сферы экономики.

Источник

Великая депрессия в США и сельское хозяйство — уроки истории

Великая депрессия 1929–1938 годов

То, что началось в «черный вторник» 29 октября 1929 года в финансовом сердце Америки – на Уолл-стрит, – закончилось только спустя десятилетие. После этого великого краха и американская империя, и весь остальной мир никогда уже не стали прежними. До осени 2008 года мы редко вспоминали об этом величайшем кризисе, бушевавшем в США в 1930-е, и о «Новом курсе» президента Рузвельта. А жаль – о таких вещах нашим соотечественникам стоило бы знать больше, поскольку многое в этой давней истории имеет к нам сейчас самое прямое отношение.

Россия и кризис 2008-го – возможно, эта проблема станет нам понятнее, если мы внимательно приглядимся к столкновению Америки с кризисом далекого 1929-го, когда могучий локомотив сильнейшей экономики мира внезапно забуксовал и сошел с рельс.

Когда мы сейчас говорим или спорим о государственном регулировании АПК, то очень редко вспоминаем о том, что впервые за масштабное регулирование аграрного сектора экономики государство взялось в Америке в начале 1930-х годов (не будем брать в расчет СССР, где все сельское хозяйство было основательно «зарегулировано» уже в середине 1920-х). Будущий 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт еще во время предвыборной президентской кампании широко использовал лозунги о необходимости «сельскохозяйственного планирования в национальном масштабе» и «постоянной помощи сельскому хозяйству», он говорил и о том, что в американской экономике отсутствует «равенство для сельского хозяйства». Когда Рузвельт в начале марта 1933-го стал президентом, Великая депрессия продолжалась уже более трех лет, и стало ясно, что проблемы сельского хозяйства обещают вырасти в серьезнейшую угрозу для всей страны; система государственной поддержки стала насущной необходимостью. И Рузвельт начал действовать без промедления, с самого начала своего президентства проведя ряд важнейших реформ, направленных на коренное изменение экономической ситуации. В частности, в мае 1933-го были приняты два важнейших государственных акта – закон о рефинансировании фермерской задолженности и закон о восстановлении сельского хозяйства, вводящий госконтроль за объемом производства сельскохозяйственной продукции и начинавшийся словами: «Острое экономическое бедствие стало следствием возрастающего расхождения между сельскохозяйственными ценами и ценами на прочие товары, что в значительной мере обусловило неспособность фермеров покупать промышленные изделия, нарушило правильный товарообмен и причинило серьезный ущерб сельскохозяйственным ценностям, служащим опорой системы национального кредита. Настоящим объявляется, что эти условия в такой основной отрасли экономики, как сельское хозяйство, отразились на представляющих общенациональный интерес сделках с сельскохозяйственными товарами, обременили и затруднили нормальный ход торговли этими товарами».

Целью администрации Рузвельта было установление такого равновесия производства и потребления сельскохозяйственных товаров и таких условий сбыта для них, при которых цены на сельхозпродукцию поднялись бы до уровня, при котором они покрывали бы расходы американских фермеров на ее производство. Желательно – до уровня лета 1914 года.

А вот тут интересно вспомнить, что XX век для сельского хозяйства США начинался вовсе не с ценовых проблем – с ценами дело тогда обстояло как нельзя лучше. Недаром два десятилетия перед Первой мировой войной окрестили «золотым веком американского сельского хозяйства». Спрос на сельскохозяйственные продукты, цены на них, доходы фермеров – все показатели устойчиво росли. А с началом Мировой войны положение американских фермеров и вовсе стало предметом зависти – война бушевала где-то далеко от американского континента, и европейские страны, отвлекавшие ресурсы из сельского хозяйства на производство военной продукции, обратились к Америке за продовольствием и сырьем. Спрос на продовольствие резко возрос, цены взлетели еще выше (только с 1914 по 1918 год они выросли более чем вдвое), а если учесть, что американское сельское хозяйство к этому времени было самым технически оснащенным в мире, то наращивать объемы производства не составляло особого труда. Впрочем, столь благоприятное положение не могло сохраняться вечно. Пиком сельскохозяйственного процветания Америки стал 1920 год, когда цены на фермерскую продукцию достигли максимума, – но в этом же году начался и спад, оказавшийся внезапным и сильным потрясением для сельского хозяйства США. Цены на продукцию фермерских хозяйств начали падать, к тому же немалый объем ипотечной задолженности, образовавшийся за годы процветания, стал почти непосильным бременем. Тем не менее американская экономика довольно быстро оправилась от спада, и наступили времена экономического бума 1920-х. Правда, сельское хозяйство хоть и воспряло, но все-таки не в той степени, что другие секторы экономики. Основная причина была в том, что европейское сельское хозяйство не только оправилось от ущерба, нанесенного войной, но и стало быстро развиваться под влиянием множества технических новшеств. И внешний спрос на американскую сельскохозяйственную продукцию стал падать. К тому же внутриамериканское потребление тоже как минимум не росло – американцы в массе своей были сыты, и растущие доходы использовались на покупку автомобилей и прочих дорогостоящих предметов длительного пользования. Последним виновником тут стал научно-технический прогресс, способствовавший росту сельхозпроизводства, – предложение продуктов росло, а следствием этого стали низкие цены и невысокие доходы фермеров.

Но худшие времена для американского сельского хозяйства наступили с приходом Великой депрессии.

Великая депрессия: как все начиналось

Чтобы понять, что именно и почему случилось с Америкой в тяжелое десятилетие 1929–1938-го, надо вспомнить, что же происходило с этой гигантской страной 10–15 годами ранее.

Начнем с того, что во время Первой мировой войны в Америку широким потоком хлынуло золото старушки Европы, к тому же во внутренней политике США делали ставку на высокие импортные пошлины в сочетании с низкими подоходными налогами – и этот локомотив погнал экономику страны вперед со скоростью экспресса. Экономика США превратилась в самую крупную экономику мира, а национальный доход вырос с $32 млрд в 1913 году до $89,7 млрд в 1927-м – при том что доллар тогда был в десятки раз весомей нынешнего «зеленого»! В 1920-е годы в американской промышленности массовое производство товаров длительного пользования перешло на конвейерные технологии, что сразу обеспечило гигантский рост производительности труда. Росло вообще все – ВНП, объемы производства, прибыли и уровень жизни всех слоев населения; американцы всерьез уверовали в наступление эры «просперити» – безграничного процветания. Возводились небывало высокие и роскошные небоскребы, строились дороги и мосты, считавшийся прежде символом богатства автомобиль стал предметом широкого потребления. На рынке недвижимости наблюдался настоящий бум, вся страна была охвачена эйфорией фондового рынка. Не было ничего прибыльней, чем спекуляции ценными бумагами, недвижимостью и землей, акции промышленных предприятий росли как на дрожжах. Индекс Доу-Джонса утроился за семь лет. Казалось, Америка вступила в полосу невиданной стабильности. Средний американец стал зарабатывать намного больше, при этом многое из того, что еще недавно считалось предметом роскоши, – автомобили, радиоприемники, граммофоны и телефоны – стало гораздо доступнее. Например, к 1929 году в Америке ежегодно сходило с конвейера более 5 млн автомобилей, а общее количество автомашин в эксплуатации превысило 26 млн. Доллар был тверд и надежен как никогда – золотые монеты находились в свободном обращении, и вообще денег было в достатке, тем более что за несколько лет до депрессии наличная денежная масса выросла почти на 65%. При этом основной объем финансовых ресурсов попадал не в производство, а на фондовый рынок, спекуляции на котором стремительно раздували «мыльный пузырь». На фондовом рынке образовалась пирамида, и в результате котировки акций росли независимо от финансовых показателей компаний. Большинство инвесторов использовали для работы на бирже кредиты – акции закладывались в банке, брался новый кредит, на него покупались новые акции и т.д. На волне инвестиционного и индустриального бума этой эпохи, прозванной «бурлящими двадцатыми», деньги широко вкладывались и в промышленность, и в сельское хозяйство. Никто не предвидел краха – свою хорошую жизнь американцы создали себе сами, своим трудом, так почему бы счастливым временам не длиться вечно?! Один из крупнейших американских экономистов Ирвинг Фишер 19 октября 1929 года восторженно писал: «Страна марширует по высокогорному плато процветания». Фондовый рынок США рухнул через 10 дней – 29 октября, и биржевой крах на Уолл-стрит столкнул Америку в пучину Великой депрессии.

«Черные дни» 1929-го

Вообще-то сигнал о том, что ситуация на рынке акций критическая, прозвучал еще весной 1929 года, когда в марте стоимость акций и недвижимости падала несколько недель подряд; экономика пошатнулась, но устояла. Трезвомыслящим финансистам уже тогда стало ясно, что финансовый бум построен на завышенных ожиданиях прибыльности и на спекуляциях, но большинство продолжало покупать недвижимость и акции, рассчитывая спустя некоторое время продать их еще дороже. Первый удар грома сотряс рынок в «черный четверг» 24 октября, когда с утра началось безостановочное падение курса акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Воцарилась немыслимая паника, и положение спасли только крупнейшие банки Нью-Йорка, которые спешно собрали капитал (по разным источникам, от $20 млн до $240 млн) и вышли с ним на биржу как покупатели. На несколько дней рынок замер в неустойчивом равновесии, но «черный вторник» 29 октября стал днем настоящего краха. Обвальное падение акций началось на Нью-Йоркской бирже с самого утра, к вечеру было продано почти 16,5 млн акций, а общее падение их стоимости в этот день составило $10 млрд. То есть за несколько часов из экономики испарилось $10 млрд кредитных денег! Миллионные состояния обратились в прах за несколько часов, обстановка на Уолл-стрит напоминала конец света, десятки инвесторов и биржевых дельцов выбросились из окон небоскребов. Небывалое и безостановочное падение акций продолжалось неделю, и 5 ноября оно перекинулось на рынок товаров. Больнее всего обвал цен ударил по продукции сельского хозяйства, особенно по пшенице – за день цены на нее обвалились практически до нуля. Почти так же сильно упали цены на хлопок – основную культуру южных штатов США.

Еще через неделю, 13 ноября, рынок достиг исторического минимума, а всего за первые три недели кризиса финансовые потери США составили более трети национального дохода, превысив $30 млрд.

Реакция банков оказалась вполне предсказуемой. Почти полностью прекратилась выдача каких-либо кредитов, из-за чего по всей Америке обанкротилось большое количество предприятий. Но сами банки это не спасло – проблема была в том, что значительную долю банковских активов составляли ценные бумаги, а также ссуды под залог недвижимости, ценных бумаг и фермерских земель.

В первые же недели кризиса недвижимость и тем более акции сильно обесценились, большинство ссуд стало невозвратными, сильно снизились и остатки на счетах предприятий – а добило банки население, в первые же дни кризиса кинувшееся изымать свои вклады. Особенно напряженным положение в банковской сфере стало в начале 1933 года, когда за месяц из крупных банков было изъято 15% депозитов – без малого $2,5 млрд. Результатом стала волна банковских банкротств, прокатившаяся по всей Америке.

Великая депрессия началась с кризиса в финансово-кредитной системе и промышленности, но очень скоро затронула и сельское хозяйство, строительство, торговлю, транспорт. По официальной американской статистике, за годы депрессии разорилось 140 000 промышленных и торговых компаний, 19 крупных железнодорожных компаний, обанкротилось 5770 банков, доходы корпораций снизились более чем на 60%. К 1933 году общий уровень промышленного производства упал по сравнению с 1929-м на 47%, промышленность оказалась отброшена к уровню 1911 года!

Очень сильно пострадало сельское хозяйство. В частности, цена недвижимости фермеров упала более чем в 10 раз – например, ферма, в 1929-м стоившая $100 000, в 1933-м была продана за долги всего за $5000. К 1932 году цены на сельскохозяйственную продукцию составляли менее 33% от уровня 1920-го. За пять лет кризиса, к осени 1934-го, сбор кукурузы упал на 45%, пшеницы – на 36%, а цены на главные зерновые культуры Америки – пшеницу и кукурузу – упали в 2,7 раза, на хлопок – более чем в 3 раза.

Валовой доход фермерских хозяйств сократился более чем вдвое. Обедневшие фермеры перестали покупать промышленную продукцию, и кризис стал самоподдерживающимся явлением. А главное – фермерам в отсутствие доходов оказалось нечем гасить ссуды, и к концу 1933 года разорилось почти 15% (более 898 000) фермерских хозяйств. Десятки и сотни тысяч фермеров, лишившихся земли, а вместе с ней и средств к существованию, в поисках возможности хоть как-то прокормить свои семьи бежали в крупные города, пополняя ряды безработных.

К 1933 году количество безработных в Америке достигло 17 млн, то есть не имел никакой работы каждый третий работоспособный человек. При этом распространена была частичная безработица – полностью занятыми были не более 10% рабочих. После месяцев бесполезных поисков работы, когда заканчивались все сбережения, сотни тысяч людей превращались в нищих и бездомных бродяг, скитавшихся по стране в поисках пропитания. Многие оказывались перед реальной угрозой голодной смерти. Только в Нью-Йорке в 1931 году было зарегистрировано около 2000 случаев смерти от голода. Лишившись за неплатежи крыши над головой, безработные селились на окраинах городов в «гувервиллях» («поселках президента Гувера»), выстроенных из ящиков, картона и строительного мусора.

Правительство президента Гувера с самого начала кризиса пыталось обуздать стихию Великой депрессии, руководствуясь доктриной экономического либерализма и используя традиционные методы помощи банкам и фермерам (при этом правительственное «Федеральное фермерское бюро» оказывало помощь только крупным фермерам, все остальные оказались предоставленными своей судьбе). Под занавес своего президентства, в 1932-м, Гувер попробовал решительно реанимировать банковскую систему, но для этого ему, президенту-республиканцу, необходимо было получить поддержку демократического большинства в Конгрессе. Это Гуверу не удалось, а тут как раз грянули президентские выборы, на которых он потерпел сокрушительное поражение, – и новым хозяином Белого дома стал Франклин Делано Рузвельт. Человек, вошедший в историю как победитель Великой депрессии.

Одним из первых масштабных предприятий Рузвельта стали чрезвычайные меры по спасению банковской системы США. По всей Америке вкладчики осаждали банки, требуя вернуть свои вклады. Удовлетворить одновременно требования о выдаче денег в таких масштабах было попросту невозможно, и банковская система, а вместе с ней и вся экономика, оказалась на грани коллапса.

Новый президент действовал железной рукой. Рузвельт принес президентскую присягу 4 марта 1933 года и в своей инаугурационной речи призвал страну к национальному единству и потребовал «предоставить исполнительной власти такие же широкие полномочия, какие были бы даны президенту, если бы внешний враг вторгся в нашу страну». А уже через день президентским указом были объявлены недельные «банковские каникулы», закрыты и взяты под контроль полиции все банки страны. За следующую неделю была проведена тотальная жесткая ревизия банков. Не прошедшие чистку и разорившиеся банки попали под внешнее управление, а признанные устойчивыми – получили право на дальнейшую работу. 11 и 12 марта президент выступил перед прессой и по радио, объясняя населению ситуацию и меры правительства по выходу из кризиса. Объяснения президента, обладавшего несомненным ораторским талантом, сделали свое дело: всеобщая паника пошла на убыль, 15 марта открылось около 30% банков, а уже через неделю приток денег в банки превысил их отток. В результате этих мер произошло укрупнение банковской системы, был резко усилен контроль Федерального Резерва (аналог Центробанка) за денежным обращением, за выдачей кредитов и за созданием кредитных денег. Банкам, принимавшим депозиты, было запрещено вкладывать деньги в ценные бумаги и проводить рискованные операции со средствами клиентов, был принят закон о страховании депозитов. Одновременно усилился госконтроль за биржей и рынком ценных бумаг.

Также 9 марта 1933 года начала работу специальная сессия Конгресса, продолжавшаяся более трех месяцев и принявшая ряд важнейших законов, заложивших основу «Нового курса» – рузвельтовской экономической и социальной политики. Главными задачами этой программы стало спасение и стабилизация финансовой системы США, усиление государственного регулирования экономики и важнейшие институциональные преобразования.

«Новый курс» в сельском хозяйстве

Правительство Рузвельта приложило все силы, чтобы остановить процесс разорения фермеров и поднять цены на сельскохозяйственную продукцию – для этого необходимы были уменьшение посевных площадей и сокращение производства сельхозпродукции. 12 мая 1933 года был принят на первый взгляд парадоксальный закон «О регулировании сельского хозяйства», устанавливающий премиальные выплаты для тех хозяйств, которые были готовы сократить посевные площади. Но при существовавшем в стране перепроизводстве сельскохозяйственных товаров, которое привело к падению цен на них ниже себестоимости, иного пути просто не существовало. Фермерам необходимо было сокращать посевные площади и поголовье скота, чтобы цены повысились до уровня, окупающего их затраты. Федеральное правительство платило фермерам компенсацию за каждый незасеянный гектар, деньги для этого брались из налога на первичную обработку сельхозпродукции. Одновременно были приняты меры по консолидации фермерской задолженности, фермерам предоставлялись субсидируемые правительством кредиты, и массовая продажа с молотка ферм и всего имущества должников вскоре прекратилась.

Кризис в сельском хозяйстве был преодолен поистине ужасающими мерами. Необходимо было сдержать падение цен и сократить предложение сельскохозяйственных продуктов на рынке – и вот на фоне массовой нищеты и голода пшеницу сжигали в топках паровозов и пароходов, молоко из цистерн выливали в реки, поля с пшеницей, картофелем и хлопком запахивали или заливали керосином (было перепахано 25% посевных площадей под зерновые и 4,3 млн га хлопчатника), было закуплено и уничтожено более 6,5 млн свиней, при этом общий объем выплат за сокращение площадей составил около $977 млн. Сельскохозяйственной политике Рузвельта помогала сама природа – в 1936 году на США обрушились небывалая засуха и песчаные бури, что привело к сильному снижению урожая и росту цен на сельхозпродукцию. В результате уже к 1936–1937 годам доходы фермеров стали вполне нормальными.

Надо заметить, что аграрная политика администрации Рузвельта шла на пользу в основном крупным фермерским хозяйствам, которые могли относительно безболезненно сократить часть своих посевов. Такие фермы пользовались правительственными субсидиями для приобретения сельскохозяйственной техники и химических удобрений, что позволяло повысить урожайность и производительность труда и тем самым получать на меньших площадях урожаи даже большие, чем раньше. Все это быстро привело к концентрации земельной собственности – так, к 1940 году 1,6% ферм владели 34% сельскохозяйственной земли. Но при этом 38% ферм использовало только 5% площадей, и правительственные субсидии им не доставались.

Чтобы решить проблему рефинансирования безнадежных кредитов, с мая 1933 по октябрь 1937 года федеральные земельные банки выдали около $2,2 млрд займов примерно 540 000 фермерских хозяйств (около 37% всей фермерской задолженности). Частично развязав кризис неплатежеспособности фермеров, в первую очередь крупных, эта мера оказалась крайне выгодна банковскому сектору США, предотвратив крах многих банков, – 90% объема выданных займов было направлено на погашение долгов перед банками.

Мероприятия Рузвельта были направлены и на снижение уровня безработицы. В начале мая 1933 года на оказание помощи безработным было выделено $500 млн (а впоследствии еще свыше $3,5 млрд), и безработные впервые в американской истории стали получать минимальное государственное пособие. В рамках «Нового курса» была образована Администрация общественных работ, которая занималась крупными строительными проектами – строительством шоссейных дорог, мостов, дамб и аэродромов, посадкой лесов, электрификацией сельской местности (сеть покрывающих всю Америку великолепных автострад заложена именно во времена Великой депрессии). Для этой программы в массовом порядке привлекались безработные, и, таким образом, работой удалось обеспечить более 4 млн человек.

Сама работа не требовала высокой квалификации, а оплата была достаточной для пропитания работника и его семейства.

Также в 1933 году был создан Гражданский корпус сохранения ресурсов, предназначенный для направления безработной молодежи на работу в лесные регионы. Были созданы спецлагеря для молодых людей 18–25 лет, через которые в 1933–1939 годах прошло более 2 млн человек. Молодые американцы жили в таких лагерях по полгода, им предоставлялась форменная одежда, а также бесплатные питание и жилье. Платили там $30 в месяц (из них $25 отправляли семье работника), и под началом офицеров-резервистов американской армии молодые люди работали на строительстве шоссе, создании лесонасаждений, очистке лесов и благоустройстве парков и на других общественно полезных работах.

В 1935 году был принят закон «О трудовых отношениях», провозгласивший необходимость коллективной защиты трудящихся через профсоюзы и запретивший преследование рабочих за создание профсоюзов и участие в стачках. При этом закон запрещал дискриминацию членов профсоюзов. Также был принят закон о социальном обеспечении, по которому выплачивались пособия по безработице и создавались пенсионные фонды.

В 1937 году законодательно был запрещен детский труд, устанавливался минимум заработной платы в 25 центов в час (в течение шести лет он был повышен до 40 центов), а продолжительность рабочей недели была ограничена 44 часами (в течение двух лет она сократилась до 40 часов).

В 1938 году Рузвельт объявлял о своем плане «Подкачки насосом». По этому плану потребительский спрос предстояло повысить с помощью госвливаний в экономику (строительство автомагистралей, государственного жилья и т.д.). Также было увеличено число людей, получающих пособия.

Триумф «Нового курса»

Все меры, предпринятые Рузвельтом в рамках «Нового курса», оказались очень эффективными. В 1933 году за первые несколько месяцев его президентства объем промышленного производства возрос на 70%, а уже к июлю составил 90% от уровня 1928 года. Впрочем, политика «Нового курса» не спасла страну от очередной волны кризиса в 1937–1938 годах, вновь отбросившей Америку на полтора десятилетия назад. Впрочем, это уже совсем другая история – тем более что на этот раз тяжелые времена продлились всего пару лет: к 1939–1940 годам экономика оживилась, а далее стали действовать совсем другие факторы. Вторая мировая война принесла США новый экономический подъем; внутренний и внешний спрос на сельскохозяйственные продукты во время войны быстро рос, и процветание вернулось в сельское хозяйство. После перевода экономики на военные рельсы вновь на полную мощность заработали заводы, исчезла безработица; к тому же американцам очень помог принятый в марте 1941 года закон о ленд-лизе, благодаря которому США впоследствии осуществляли колоссальные поставки вооружений, военных материалов и продовольствия России, Британии, Китаю и многим другим странам. Стоит заметить, что окончательно оправиться от депрессии американская экономика смогла лишь через 20 лет – в 1950-х.

Уроки для России

Прошло почти 80 лет, и уроки Великой депрессии оказались как никогда актуальны для нашей с вами страны. Изучение американского опыта 80-летней давности может иметь огромное практическое значение для прогнозирования событий в сегодняшней России.

К сожалению, кризис 2008 года всех нас застал врасплох, хотя недостатка в апокалиптических пророчествах не было – серьезные экономисты, финансовые аналитики и публицисты наперебой предрекали приход новой Великой депрессии. Кто-то из современных оракулов использовал эти два слова для нагнетания паники, кто-то – для дезорганизации оппозиции. Но если свести суть их предсказаний к короткой фразе, то лучше всего выразился еще в 2006-м на сайте «Лефт.ру» небезызвестный Дмитрий Якушев: «Мировая экономика еще не сорвалась в неуправляемый штопор, но дыхание неумолимо приближающегося кризиса ощущается уже со всей очевидностью».

Разумеется, Великая депрессия 1929-го и российский кризис 2008-го произошли в две совершенно разные исторические эпохи, да и, если принять во внимание все факторы, не так уж много между ними общего. Но все-таки чем-то рузвельтовское наследие может пригодиться и в современных российских условиях.

Источник