- Депрессия сегмента st у молодых женщин

- Состояние сердечно-сосудистой системы у женщин с депрессией ST и метаболическим синдромом

- ДИНАМИКА СЕГМЕНТА ST У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

- Депрессия сегмента st у молодых женщин

- Расшифровка ЭКГ после пробы с физической нагрузкой — велоэргометрии

- Изменения при ЭКГ-пробе с физической нагрузкой в норме

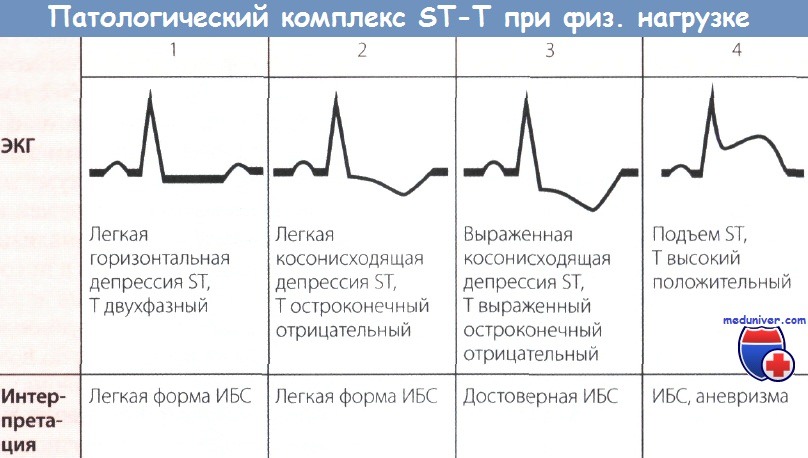

- Патологические изменения при ЭКГ-пробе с физической нагрузкой

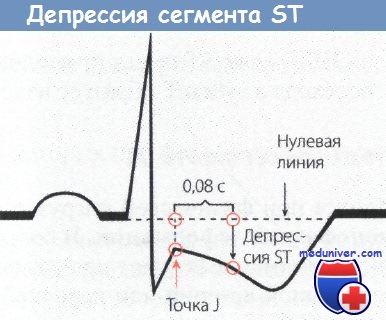

- I. Депрессия сегмента ST

- II. Подъем сегмента ST на ЭКГ после физической нагрузки

- III. Поздняя отрицательная волна U

- IV. Блокада ножек пучка Гиса (ПГ)

- V. Зубец Т

- VI. Нарушения ритма сердца на ЭКГ после физической нагрузки

- Трудности оценки ЭКГ после пробы с физической нагрузкой

- Учебное видео ЭКГ при стенокардии и виды депрессии сегмента ST

Депрессия сегмента st у молодых женщин

Депрессия сегмента ST, в свою очередь, проявляется в виде элевации сегмента ST, поскольку электрокардиографические регистраторы в клинической практике используют усилители переменного тока, которые автоматически компенсируют любой отрицательный сдвиг сегмента TQ. В результате этой электронной компенсации сегмент ST будет пропорционально приподнят. Следовательно, согласно теории диастолического тока повреждения, подъем сегмента ST представляет собой мнимое смещение.

Истинное смещение, которое можно наблюдать только при наличии ЭКГ-усилителя постоянного тока, заключается в том, что изолиния TQ располагается ниже обычного, принимая отрицательное значение.

Данная гипотеза предполагает, что ишемический подъем SТ (и сильно заостренные зубцы Т) связан и с систолическим током повреждения. Изменить внеклеточный заряд клеток миокарда, находящихся в состоянии острой ишемии, на относительно положительный (по сравнению с нормальными клетками) во время электрической систолы (интервала QT) способны три фактора:

(1) патологически ранняя реполяризация (укороченная длительность ПД);

(2) замедленная скорость восходящего колена ПД; (3) уменьшенная амплитуда ПД. Наличие одного или нескольких из этих факторов создают градиент напряжения между нормальной и ишемической зонами в период интервала QT. Таким образом, вектор тока повреждения будет направлен к зоне ишемии.

Механизм данного систолического тока повреждения приведет в результате к первичному подъему ST, иногда с высокими положительными (острыми) зубцами Т.

Когда острая ишемия является трансмуральной (из-за диастолического и/или систолического тока повреждения), общий вектор ST обычно смешается в направлении наружных (эпикардиальных) слоев, а над зоной ишемии образуются элевация ST и иногда высокие положительные (острые) зубцы Т. Могут появляться реципрокные депрессии ST в отведениях, регистрирующих сигналы от контралатеральной поверхности сердца.

Иногда рецинрокные изменения могут быть более явными, чем первичная элевация ST. Когда ишемия на начальном этапе ограничена субэндокардом, общий вектор ST обычно смещен в направлении внутреннего желудочкового слоя и полости желудочка, поэтому расположенные над ними отведения (например, передние грудные) демонстрируют депрессию сегмента ST с подъемом ST в отведении aVR.

Такая картина субэндокардиальной ишемии типична во время спонтанных эпизодов стенокардии напряжения, симптоматической или бессимптомной (безболевой) ишемии, спровоцированной нагрузочными или фармакологическими стресс-исследованиями.

На амплитуду изменений ST при острой ишемии могут влиять множественные факторы. Выраженная (явная) элевация или депрессия ST во многих отведениях обычно указывает на очень тяжелую ишемию. Наоборот, быстрое устранение подъема ST при тромболитической терапии или чрескожном коронарном вмешательстве является специфичным маркером успешной реперфузии.

Эти взаимосвязи, однако, не являются универсальными, т.к. тяжелая ишемия или ИМ может сопровождаться небольшими изменениями ST-T, а может и не сопровождаться ими. Более того, относительное увеличение амплитуды зубца Т (гигантские зубцы Т) может сочетаться или предшествовать подъему ST вследствие тока повреждения, порожденного ишемией миокарда с ИМ или без него.

Источник

Состояние сердечно-сосудистой системы у женщин с депрессией ST и метаболическим синдромом

Особенности структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой системы у женщин с ишемической депрессией сегмента ST при наличии у них метаболического синдрома

Наблюдающийся в последние десятилетия рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патологии среди женщин послужил причиной пристального внимания к этой проблеме и потребовал изучения особенностей ИБС с учетом существующих половых различий. Анализ предшествующих исследований по проблеме ИБС у женщин выявил, что вклад и значимость факторов риска развития ИБС у представителей обоих полов не одинаков. Ряд исследователей отмечает более серьезную значимость для женщин гипертриглицеролемии, снижения уровня ХС ЛПВП, ожирения, гиподинамии. P. Douglas, G. Ginsburg факторы риска ранжируют на три группы:

- большие факторы риска (СД, постменопауза),

- промежуточные (дислипидемия, в частности снижение уровня ХС ЛПВП, гипертриглицеролемия, АГ, курение) и

- малые (гиподинамия, ожирение, наследственность, возраст).

Независимым фактором риска сердечно-сосудистых осложнений у женщин является избыточная масса тела.

Результаты Фремингемского исследования свидетельствуют, что масса тела у женщин имеет статистически достоверную связь с развитием инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности, а также с уровнем сердечно-сосудистой смертности. В исследовании The Nurses Health Study (NHS, 116000 женщин, 14 лет наблюдения) у медицинских сестер в Англии, не имевших на момент включения сердечно-сосудистых заболеваний, выявлена взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и ИБС: коронарный риск в 3 раза выше при ИМТ более 29 по сравнению с ИМТ менее 21. Ожирение тесно связано с другими факторами риска: СД, АГ. Определенное значение имеет тип распределения жировой клетчатки в теле: андроидный (мужской) тип ожирения — фактор риска ИБС, не зависящий от возраста. В предменопаузальном периоде перераспределение жировой ткани связано с повышением уровня андрогенов, что ведет к активации липопротеинлипазы жировой ткани преимущественно абдоминальной области из-за увеличения чувствительности адипоцитов к тестостерону. Дефицит эстрогенов способствует повышению периферического сопротивления сосудов, снижению синтеза оксида азота и простациклина, изменению системы гемостаза, развитию нарушений метаболизма углеводов (развитие инсулинорезистентности) и жиров (формирование андроидного типа распределения жировой ткани), изменению липидного спектра крови (повышение уровня общего холестерола, его атерогенных фракций, триглицерола; снижение содержания антиатерогенной фракции ЛПВП), которые ведут к значительному повышению риска развития ишемической болезни сердца.

В проведенное нами исследование были включены 45 женщин, у которых по данным суточного мониторирования ЭКГ выявлены эпизоды диагностически значимой депрессии сегмента ST. Основную группу (больные с метаболическим синдромом) составили 25 женщин, у которых выявлен метаболический синдром, группу сравнения (больные без метаболического синдрома) — 20 пациенток, у которых метаболический синдром не обнаружен. Все женщины не имели на момент проведения исследования гинекологических заболеваний. Достоверных различий между группами пациенток по возрастному составу, показателям репродуктивной и менструальной функции, наличию других (наследственность, курение) факторов риска развития ИБС, проводимой терапии не отмечено.

Всем женщинам выполнено суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография, функциональный тест с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрическая проба, ВЭП). Части пациентов проведена однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда (ОФЭКТ) с использованием в качестве радиофармпрепарата (РФП) 99mТс-метоксиизобутил изонитрила (99mТс-МИБИ) с периодом полувыведения из миокарда 7 часов. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда миокарда проводилась по двухдневному протоколу в последовательности:

- проба в покое (REST);

- исследование в сочетании со стресс-тестом (STRESS).

В качестве нагрузочного теста использовалась фармакологическая проба с внутривенным введением в течение 4 минут раствора дипиридамола в дозе 0,142 мг/кг/мин. Скрининг коронарного кальция выполнялся при проведении мультиспиральной компьютерной томографии.

Согласно результатам суточного мониторирования ЭКГ средние, минимальные, максимальные показатели ЧСС в дневное и ночное время, за сутки достоверно не отличались в группах исследования. Удельный вес лиц со спонтанными эпизодами депрессии сегмента ST, не связанными с воздействием провоцирующего фактора, составил в основной группе 56% (14) женщин, что больше показателя в группе сравнения (25% (5) женщин, p 2 ), индекс относительной толщины стенок левого желудочка в диастолу (ИОТС). По сочетанию показателей индекса массы миокарда левого желудочка и индекса относительной толщины стенок левого желудочка в диастолу установлен тип ремоделирования левого желудочка. Гипертрофия миокарда и нарушения геометрической модели левого желудочка выявлены во всех группах наблюдения.

В основной группе доля лиц с эксцентрической гипертрофией левого желудочка была достоверно больше (рис. 4).

При проведении доплерэхокардиографии в импульсном режиме с измерением пиковых скоростей трансмитрального кровотока выполнен анализ диастолической функции левого желудочка у женщин с метаболическим синдромом. По сравнению с показателями пациенток группы сравнения в основной группе установлено уменьшение скорости потока периода раннего наполнения (пик Е), увеличение скорости потока позднего наполнения (пик А) и уменьшение отношения Е/А трансмитрального кровотока, свидетельствующее о диастолической дисфункции миокарда левого желудочка.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда для верификации ишемии, выявления локализации зон с ограниченным коронарным кровотоком и степени нарушения перфузии выполнена 15 женщинам основной группы и 10 пациентам группы сравнения. Дефекты перфузии обнаружены у всех женщин. Анализ величины дефекта перфузии (ВДП) — в виде процента исключенной области от общего размера миокарда левого желудочка — и локализации его по регионам кровоснабжения коронарных артерий представлен в табл. 4. У женщин с метаболическим синдромом величина дефекта перфузии с накоплением радиофармпрепарата менее 50% в регионе кровоснабжения правой коронарной артерии (30,6 ± 5,4%) и суммарное значение ВДП (21,6 ± 3,7%) были больше, проведение нагрузочной фармакологической пробы чаще (83% (10) женщин) провоцировало ухудшение перфузии миокарда по сравнению с аналогичными показателями у пациентов без метаболического синдрома (соответствующие показатели: ВДПRCA 15,4 ± 3,6% ВДПсуммарное значение 9,5 ± 2,1%, 30% (3) женщин). Введение дипиридамола женщинам основной группы провоцировало достоверный рост суммарного значения величины дефекта перфузии по сравнению с показателем при исследовании в покое (21,6 ± 3,7%, 38,7 ± 9,5%, p

Источник

ДИНАМИКА СЕГМЕНТА ST У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Показатели нормы при холтеровской записи электрокардиограммы (ЭКГ) являются наиболее трудными и часто спорными величинами. Еще Норман. Холтер отмечал, что значительные электрокардиографические изменения могут выявляться в течение обычной жизнедеятельности у клинически здоровых лиц [4]. Одни и те же результаты могут иметь разное диагностическое значение в зависимости от возраста, пола [3].Анализ сегмента ST необхо дим прежде всего в диагностике ишемии миокарда, в том числе и безболевой. Вместе с тем, морфология сегмента ST зависит от многих факторов[1,2], а не только от недостаточного кровоснабжения миокарда. Мало изученным является вопрос о диагностическом значении изменений сегмента ST у практически здоровых лиц.

Цель исследования. Изучить динамику сегмента ST у практически здоровых людей старше 50 лет по данным холтеровского мониторирования.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 30 практически здоровых добровольцев (15 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 51 до 74 лет, средний возраст — 54,71,14 года. Средний возраст мужчин и женщин существенно не различался.

Критерии включения: отсутствие жалоб; нормальные показатели артериального давления, ЭКГ в покое и данные флюорографии органов грудной клетки; отсутствие патологических на хо док при физикальном обследовании.

Критерии исключения: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения; вредные привычки (алкоголизм, курение); прием лекарственных препаратов на момент исследования; ожирение.

Холтеровское мониторирование проводилось с использованием системы «МИОКАРД -ХОЛТЕР» в 3-х отведениях (V2, V5, a VF) в течение 24 часов. Оценивали максимальную депрессию и элевацию сегмента ST, длительность эпизодов депрессии и элевации, и возможные причины отклонения сегмента от изолинии.

Результаты исследования и их обсуждение. В 2-х (6,67%) случаях автоматический анализ максимальной депрессии сегмента ST был ошибочным в связи с наличием помех. В большинстве случаев – 18 (64,29%) максимальная депрессия была менее 1 мм, в 10 (35,71%) — степень депрессии составила ≥1 мм. Частота регистрации депрессии сегмента ST ≥1 мм у мужчин и женщин была одинаковой. Все эпизоды были продолжительностью менее 1 мин, то есть имели неспецифический характер, что согласуется с данными литературы. А. Дабровски с соавт. отмечают, что депрессия сегмента ST более 1 мм регистрируется у 30-40% здоровых пациентов [1].

Наибольшая депрессия сегмента ST отмечалась в отведениях V5 и a VF и составила 0,76±0,08 (от 0,2 до1,8) мм и 0,76±0,07 (от 0,2 до 1,5) мм соответственно, что превысило показатель в отведении V2 на 0,43 мм (на 56,58%) (P

Источник

Депрессия сегмента st у молодых женщин

|

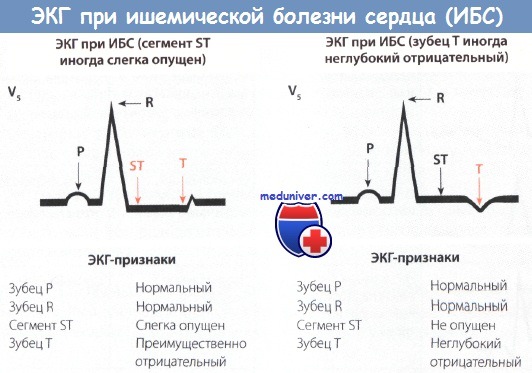

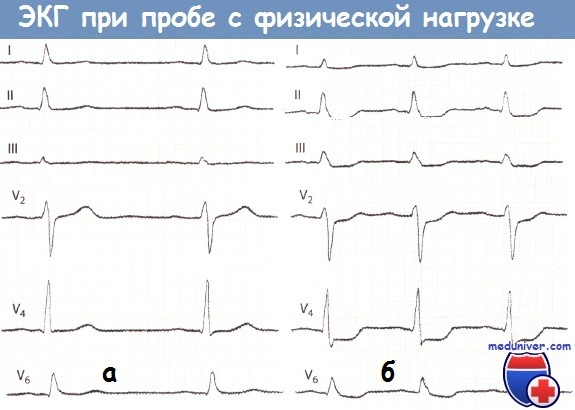

Методика измерения депрессии сегмента ST на ЭКГ при физической нагрузке.

Методика измерения депрессии сегмента ST на ЭКГ при физической нагрузке.

ЭКГ-проба с физической нагрузкой. ИБС.

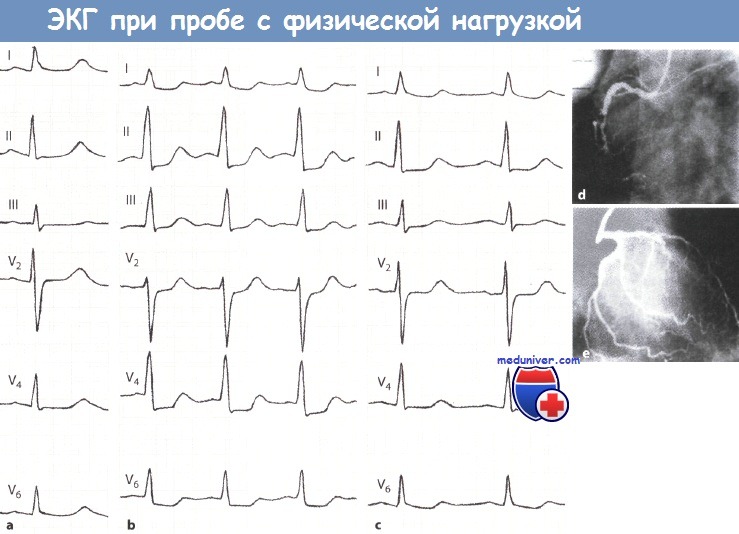

ЭКГ-проба с физической нагрузкой. ИБС.  ЭКГ-проба с физической нагрузкой и коронароангиограмма больного ИБС.

ЭКГ-проба с физической нагрузкой и коронароангиограмма больного ИБС.  ЭКГ-проба с физической нагрузкой.

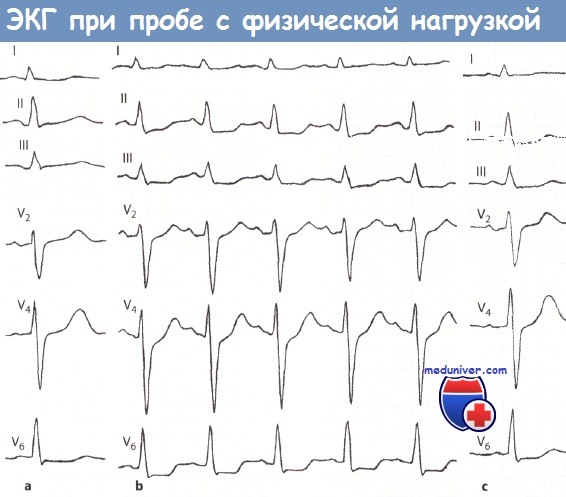

ЭКГ-проба с физической нагрузкой.  ЭКГ-проба с физической нагрузкой. ИБС у больного 58 лет.

ЭКГ-проба с физической нагрузкой. ИБС у больного 58 лет.