- Депрессия рано или поздно проходит любая

- Депрессия

- Депрессия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы депрессии

- Патогенез депрессии

- Что происходит в орагнизме при депрессии

- Классификация и стадии развития депрессии

- Осложнения депрессии

- Чем опасна депрессия

- Диагностика депрессии

- Обследование при депрессии

- Дифференциальная диагностика депрессии

- Лечение депрессии

- Поддерживающее лечение при депрессии

- Медикаментозная терапия депрессии

- Психотерапия при лечении депрессии

- Электрошоковая терапия при депрессии

- Фототерапия при депрессии

- Как самостоятельно избавиться от депрессии

- Что делать, если депрессией болен близкий человек

- Прогноз. Профилактика

Депрессия рано или поздно проходит любая

Депрессия

Депрессия (от лат. depressio понижение, углубление; по-старому «меланхолия»), в сегодняшнем понимании, есть чаще не просто тоска, а целый «букет» родственных по своему происхождению расстройств, в целом тягостных, мучительных.

Конечно, чаще всего встречающееся самое тяжелое депрессивное расстройство это тоскливость: серое, черное настроение с чувством надуманной непоправимости каких-то, преувеличенных тоской, житейских трудностей, с чувством безвыходности, неизбывности душевной боли. Тоскливость может сопровождаться дурными медленными мыслями и телесной малоподвижностью. Но может она соединяться, например, и с тоскливо-тревожной беготней по комнатам, и со смехом вперемешку с рыданиями.

Однако довольно часто в наше время встречаются депрессии без явной тоскливости. Здесь душевный упадок обнаруживает себя масками как бы других болезненных расстройств, масками, за которыми как бы прячется душевная боль, и тогда неспециалисту трудно разглядеть в такой депрессии депрессию. Эти маски есть уже известные нам из прежних разделов навязчивости, страхи, болезненные сомнения, тревожные опасения, острая застенчивость. Это и лень, вялость-апатия с тягостным желанием хоть чего-то желать, и напряженность-струна в душе, и пронзительная злость, и переживание собственной эмоциональной измененности (деперсонализация), истерические, неврастенические расстройства, и неприятные, в том числе очень сложные, странные телесные ощущения («раздувает изнутри сердце», «будто что-то неприятное насыпано под кожей и мешает» ), даже физические боли и вегетативные нарушения.

За эти депрессивные маски такие депрессии и называют маскированными (скрытыми, вегетативными И все эти маски, в отдельности и в смешении, так или иначе, проникнуты, пронизаны заметной тоскливостью. Обычно что-то здесь преобладает, либо, например, физическая боль, тягостное ощущение, навязчивость, либо тоска, либо душевная боль, либо истерическая «трясучка». Так, тоскливость может давать себя знать одновременно также и физической болью, тягостным телесным ощущением в груди (без какого-то соматического заболевания).

Впрочем, не только в депрессии, но и в обычных, будничных расстройствах настроения часто мелькают указанные маски, так сказать, в мягком, житейски-здоровом виде. Также можно говорить и о здоровой, в том числе уместной по обстоятельствам, тоскливости, с которой нередко перемешиваются эти маски в размере житейских расстройств настроения. Такие тоскливые и с разнообразными масками расстройства настроения нередко называют хандрой.

Стихотворение молодого Николая Огарева (40-х годов) так и называется «Хандра».

Бывают дни, когда душа пуста.

Ни мыслей нет, ни чувств, молчат уста,

Равно печаль и радости постылы,

И в теле лень, и двигаться нет силы.

Напрасно ищешь, чем бы ум занять,

Противно видеть, слышать, понимать,

И только бесконечно давит скука,

И кажется, что жить такая мука!

Куда бежать? чем облегчить бы грудь?

Вот ночи ждешь в постель! скорей заснуть!

И хорошо, что стало все беззвучно.

А сон нейдет, а тьма томит докучно!

В любом случае, это Природа защищает человека масками от острой, черной тоскливости, претворяя ее в навязчивость с «механизмом» самолечения, например, через выполнение каких-то навязчивых действий, в обезболивающую деперсонализацию-онемение души, в депрессивную истерику с возможностью отреветься-отшуметься и хоть немного этим успокоиться.

Вообще депрессия в истинном, психиатрическом, смысле, в отличие от просто расстройств настроения, даже болезненных, все-таки более или менее плотно занавешивает личность человека занавешивает настолько, что он перестает на время депрессии быть собою.

Лишь на время депрессии. Любая депрессия, рано или поздно, все равно проходит, отпускает.

По своему происхождению депрессия может быть реактивной, то есть реакцией на душевные удары (смерть близкого человека, навалившаяся тяжелая телесная болезнь, служебная катастрофа Депрессия может быть органической или соматической (при каком-то повреждении мозга травматическом, токсическом, инфекционном, при отягощенности соматическими болезнями, старостью). Может возникнуть депрессия у людей с особой предрасположенностью в возрасте увядания (с гормональной перестройкой организма). Наконец, депрессия может возникнуть врожденно-генетически (как бы изнутри себя, без понятных причин: «эндогенная депрессия»).

Депрессия, независимо от происхождения, всегда имеет для клинициста биологическую основу в виде какой-то депрессивной «отравленности» организма. Эти биологические «депрессивные вещества» выходят из потаенных внутренних хранилищ либо сами собою, генетически-запрограммированно, либо под влиянием разнообразных внешних воздействий, в том числе душевных травм.

Природа человека стихийно по-разному защищается от всех этих вредоносных воздействий, в том числе депрессивными масками-щитами. Навязчивость, как отмечено уже в разделе о навязчивостях, придает «черной» аморфной душевной напряженности содержание, указывающее, что нужно такое навязчивое сделать, чтобы она, эта напряженность (депрессивный корень навязчивости), ослабела. Тягостные телесные ощущения, физические боли, в которые «переплавляется» душевная напряженность-тоска, отвлекают от душевной муки.

Деперсонализация обезболивает. Это как внутренний самонаркоз, от выплеска в кровь внутренних наркотиков (эндорфинов). Наступает неспособность душевно переживать, тревожиться, мучиться от эмоциональной измененности в виде онемения души. Бывает, депрессивный больной мучается и от этого душевного бесчувствия; ребенок серьезно заболел, а он, отец, не способен переживать; увольняют с работы, неизвестно, как кормить семью,а ему все равно. Но если бы он знал, что это природа защищает его бесчувствием от острой безысходной тоски, то, возможно, не клял бы себя так за эту свою деперсонализационную бесчувственность.

Кстати, при лечении гипнозом у людей, предрасположенных к деперсонализационной защите, этот защитный механизм оживляется в гипнотическом состоянии. Гипноз и есть целебное оживление индивидуальной природной защиты организма. Так волшебно вершится защитно-приспособительная работа организма.

Все это в уютной лечебной группе творческого самовыражения мы рассказываем пациентам, дабы они знали, что с ними происходит, и сделались хоть немного врачами для себя самих, помогая себе пережить страдание.

Дело врача, как полагал Гиппократ, помогать Природе защищаться совершеннее там, где врач на это способен с помощью лекарств, физиотерапии, хирургии или разнообразного психотерапевтического воздействия. Даже краткая психотерапевтическая беседа может так благотворно освежить-смягчить депрессивную душу, что «веществами радости» как бы разрушатся, нейтрализуются «депрессивные яды». Гипнотизацией возможно не только усилить-укрепить спасающую от душераздирающей тоски природную деперсонализацию у людей мыслительного склада, но и лечебно сомнамбулически сузить сознание у тех художественно-эмоциональных пациентов, которые к этому предрасположены. То есть возможно оживить иную, вытеснительную, индивидуально-природную защиту способность невольно и выразительно вытеснять, выталкивать из сознания неугодное, травмирующее.

В клинической картине реактивной депрессии, как пояснил в свое время Карл Ясперс (1913), психологически понятно, «как в зеркале», по выражению Ясперса, видится содержание психической травмы: депрессивная женщина, например, постоянно тоскливо думает об умершем муже, не может примириться с тем, что его уже нет, мучает-винит себя в том, что плохо искала, не нашла еще какого-то из многочисленных лекарств, о котором говорила ей соседка. Открывает шкаф и сердце тоскливо сжимается при виде настолько знакомого пиджака мужа, будто и сейчас как-то соединенного с ним.

Нередко такого депрессивного больного, больную может даже обидеть предложение врача приглушить лекарствами или гипнозом болезненное страдание, переживание об ушедшем любимом, близком человеке, которым сейчас переполнена душа. В таких случаях надобно помочь страдающему именно пережить всей душой эту содержательную реактивную депрессию (от душевной травмы, тяжелого конфликта). Психолог Федор Василюк так и называет свой чудесный психотерапевтический очерк: «Пережить горе».

Личностное, даже горестное, переживание есть всегда творческая, оживляющая индивидуальность, душу, работа, которая одновременно суть вдохновение (творческое вдохновение), духовный свет, Смысл, обогащение Духовностью, Любовью (доброжелательным отношением к людям и природе с поиском добра, с готовностью встретить добро).

Духовность, Любовь, Творчество, как и пламя свечи, даже для нерелигиозного человека как-то тайно-светло соединены с темой вечности и потому способны примирить с тяжелой утратой.

В случае не-реактивной депрессии с выраженной тоскливостью нет строгой психологической понятности между содержанием травмирующего события и содержанием страдания. В клинической картине такой депрессии тоскливость обычно густо перемешана с депрессивными масками. Вообще все тут в переживаниях перепутано-перемешано с точки зрения здравой логики.

Обычно такой пациент не чувствует себя в аморфной черноте депрессии душевно самим собою от тягостной разлаженности, и тогда жизнь, как говорят многие в таком состоянии, теряет свой смысл и не хочется жить. Сплошь и рядом ни гипнотерапия, ни лечебные беседы не доходят до его сердца. Нередко и лекарства тут не могут, хотя бы грубо-механически, оживить душу или приглушить страдание. Часто не дает покоя больная убежденность в том, что ничего хорошего нет, никогда не было, никогда не будет, и единственный выход из этого отчаянного положения прекратить все это самоубийством.

«В конце концов, размышляет депрессивный человек, я ведь волен распоряжаться своей жизнью. Разве я себе не хозяин?»

Да, хозяин, должны мы согласиться с ним. И имеете право распоряжаться своей жизнью, но не сейчас, не в депрессии, а когда депрессия отойдет от вас, ибо сейчас, в болезненном страдании, весь мир воспринимается искаженно-черно и сегодняшнее переживание не отражает правду жизни.

Конечно же, верующему христианину легче справляться с любой своей депрессией, чем неверующему человеку. Верующий даже в самом отчаянном безысходном положении, изнуренный, например, раковыми болями, способен светло верить в то, что в нем вот так трагически повторяются муки распятого Христа. И ему порою даже неведомо, как и несчастному Иову, во имя чего он терпит эти ужасные, но священные страдания.

Религиозный философ Николай Бердяев отмечал по этому поводу, что «тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира». Тоска это «тоска по трансцендентному (лежащему за границами нашего земного познания. М.Б.), по иному, чем этот мир, по переходящему за границы этого мира», «тоска может пробуждать богосознание, но она есть также переживание богооставленности».

Однако в любом случае депрессивного больного, даже глубоко верующего, должен лечить прежде всего врач: навсегда запомним, что депрессия с тоскливостью особенно чревата самоубийством. И самому тоскливо-депрессивному человеку трудно себя убедить в том, что депрессия пройдет, в том, что это не трагически жестокие обстоятельства жизни, а именно депрессия представляет обычные трудности-обстоятельства такими трагически жестокими.

Наши депрессивные пациенты в процессе лечения учатся под руководством врача помогать себе и друг другу, конечно же, не только разумом, но и творческим целебным оживлением души, временным (по обстоятельствам) или с постепенным вхождением в целебно-творческий стиль жизни. Об этом подробнее расскажу в других разделах книги. Здесь же пока даю лишь важное в этом смысле место из давнего письма ко мне С., 46 лет, ныне психотерапевта.

«Я долго слушаю своего депрессивного товарища, а затем спрашиваю, не может ли он припомнить, что-нибудь светлое. Оказывается, не просто не может, но, по его словам, и вспомнить нечего, поскольку светлого в его жизни просто не было. То же самое я могу сказать и о себе. И если мне напомнить бесспорно светлый эпизод, я отвечу, что это был лишь мираж, а по-настоящему светлого не было (. ). Светлого не было и нет и, тем более, уже не будет вот характерный, повторяемый на разные лады депрессивный мотив. И дело тут не в более или менее мрачном взгляде на жизнь, а в том, что дискредитируются положительные жизненные идеи, включая идею противодействия болезни, что затрудняет, а то и вовсе останавливает положительное движение».

С. в тяжком настроении открывает прежнюю свою запись, с которой уже удавалось смягчиться:

«Вспоминаются высокие березы летним днем, а ты стоишь под ними, задрав голову. И сразу прекратилась нервотрепка и расхотелось курить. » Что это? Это человек почувствовал свое, близкое себе (летний день, березы) в своей записи, почувствовал себя от этого самим собою — и возникло целебное просветление-вдохновение.

Нередко довольно легко и быстро творческое целебное вдохновение, просветление наступает у романтического человека с не-депрессивными расстройствами настроения, скукой, хандрой, если он, хотя бы коротко, соприкоснется с чем-то созвучным его душе и, значит, оживляющим-просветляющим душу. Это может быть, например, акварельный пейзаж, лирическое стихотворение, записанный на пленку венский вальс

Некоторым людям, страдающим расстройствами настроения и даже депрессией, склонным сказочно-творчески погружаться в прошлое своего народа, бывает, неплохо помогают старинные заговоры. Здесь важно язычески-одухотворенно проникнуться, например, в «Заговоре красной девицы от тоски» всей нарисованной там поэтической картиной; представить, как «на травушке со муравушкой» сидят «тоска со кручиной», подумывая, «как бы людей крушить, сердца щемить», и как возможно велеть им изгнать тоску «из ретива сердца красной девицы», а то и побить их ивовыми прутами, ежели не покорятся.

[Предыдущая]

[На главную] [Сила слабых]

Источник

Депрессия — симптомы и лечение

Что такое депрессия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Магонова Е. Г., психотерапевта со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Согласно определению ВОЗ, депрессия (depression) — это распространенное психическое заболевание, для которого свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела, сопровождаемая чувством вины, снижением самооценки на протяжении 14 или более дней. Признаки депрессии: чувство нерешительности, нарушение концентрации внимания, психомоторная заторможенность или возбуждение, нарушения сна, изменение аппетита и веса.

В психологии депрессия (от лат. depressio — подавление) определяется как аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных (связанных с познанием) представлений и общей пассивностью поведения.

Важно отличать депрессию как клинически выраженное заболевание от депрессивной реакции на психологически понятную ситуацию, когда каждый из нас в течение нескольких минут или часов испытывает сниженное настроение в связи с субъективно значимым событием. Около 16% людей в течение своей жизни хотя бы раз перенесли депрессию. [1]

Замечено, что у женщин достоверно чаще диагностируется депрессия, что, вероятно, связано с тем, что женщины подвержены большим нейро-эндокринным изменениям. Это связано с рядом физиологических особенностей женского организма — менструальным циклом, послеродовым или климактерическим периодом, в ходе которых психоэмоциональное состояние может колебаться от нормального до клинически очерченной депрессии. Кроме того, у женщин чаще выявляется депрессия в связи с их гендерными, социальными, психологическими особенностями — например, женщинам проще разговаривать о своем эмоциональном состоянии.

Мужчины обычно реже обращаются за помощью к психиатру или психотерапевту, так как им мешают социальные стереотипы: мужчины должны быть рациональными, сильными, «настоящие мужчины не плачут», при этом депрессивные состояния у мужчин находятся в прямой связи с зависимыми формами поведения (алкоголизм, наркомания, игромания, экстремальные виды спорта).

Значительно возрастает риск развития депрессивного расстройства в следующих случаях:

- в пожилом возрасте в связи с потерей смысла жизни (выход на пенсию);

- когда в детоцентрированной семье вырастают и покидают родителей взрослые дети (синдром «пустого гнезда»);

- при утрате близкого.

В настоящее время общепризнанной является биопсихосоциальная модель развития депрессии, согласно которой причинами депрессии являются социальные, психологические и биологические провоцирующие факторы.

Социальные факторы, приводящие к депрессии:

- острые и хронические стрессы (утрата, измена, развод, различные формы насилия в семье);

- потеря или смена работы;

- высокие психо-эмоциональные нагрузки в профессиональной деятельности;

- выход на пенсию;

- экономические кризисы;

- политическая нестабильность в стране.

Психологические причины депрессии:

- склонность застревать в переживаниях на неблагоприятных событиях как свойство темперамента;

- неадаптивные копинг-стратегии в преодолении стрессовых ситуаций.

Биологические причины депрессии:

- нейробиологические;

- иммунные;

- эндокринологические сдвиги в организме (беременность, послеродовой период, климактерический период, гипо- или гипертиреоз);

- астенизация организма в результате тяжелых инфекционных заболеваний.

Симптомы депрессии

Как человек чувствует себя при депрессии:

- Возникает подавленное настроение, уныние, тоска, ощущение безысходности, сниженное настроение в течение длительного периода.

- Повышается утомляемость и усталость в результате привычных или небольших нагрузок.

- Снижается интерес и способность получать удовольствие от того, что раньше приносило удовлетворение.

Кроме того, к признакам депрессии относятся:

- снижение способности концентрироваться;

- заниженная самооценка и неуверенность в себе;

- чувство вины и склонность к самоуничижению;

- мрачное и пессимистическое видение будущего;

- психомоторные заторможенность или возбуждение;

- нарушения сна;

- изменение аппетита и веса.

Повторяющиеся мысли о смерти и самоубийстве, попытки суицида — опасный симптом депрессии.

Мышление человека, страдающего депрессией, отличается наличием иррациональных представлений, когнитивных ошибок:

- Чрезмерная самокритика или необоснованное чувство вины — мысли о собственной никчемности, потеря уверенности в себе, пониженная самооценка, склонность к самообвинению.

- Негативное видение настоящего — ощущение бессмысленности существования, недоброжелательности окружающего мира и людей.

- Негативное видение будущего — ожидание проблем, новых потрясений, неудач и страданий.

Патогенез депрессии

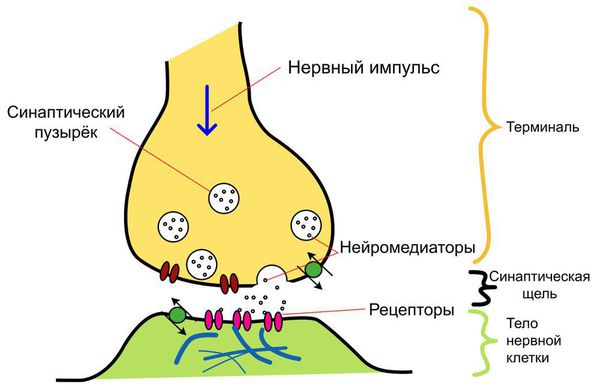

На основании имеющихся исследований доказано, что в развитии депрессии ключевую роль играют нарушения нейромедиаторной активности в нейронах лимбической системы головного мозга — изменяется выделение и взаимодействие с рецепторами постсинаптической щели таких медиаторов, как серотонин, норадреналин, дофамин, ацетилхолин, гистамин и др.

Что происходит в орагнизме при депрессии

Недостаток серотонина проявляется в повышенной раздражительности, агрессии, нарушениях сна, аппетита, сексуальной активности, понижении порога болевой чувствительности. Снижение концентрации норадреналина в нейронах головного мозга приводит к ощущению повышенной утомляемости, нарушению внимания, апатии, снижению инициативы.

Дефицит дофамина проявляется в нарушении двигательной и мыслительной активности, снижении удовлетворения от деятельности (от еды, секса, отдыха, общения), потере интересов к познанию, обучению.

Поэтому, медикаментозный подход в лечении депрессии заключается в назначении антидепрессантов, регулирующих выделение и взаимодействие нейромедиаторов с рецепторами нейронов лимбической системы.

Классификация и стадии развития депрессии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) депрессию классифицируют по степени тяжести и типу течения.

Виды депрессии по степени тяжести:

- лёгкая;

- умеренная;

- тяжёлая депрессия без/с психотическими симптомами.

При лёгкой и умеренной депрессии человек, как правило, сохраняет трудоспособность, хотя качество жизни снижается. Для тяжёлой депрессии характерны наличие типичных симптомов депрессии: пониженное настроение, снижение интереса и удовольствия от деятельности, повышенная утомляемость, нарушенная трудоспособность, могут присутствовать суицидальные тенденции [4] .

По типу течения:

- депрессивный эпизод;

- рекуррентное (повторяющееся) депрессивное расстройство;

- хроническое расстройство настроения.

До 30-35 % пациентов имеют хроническую форму течения депрессии, с длительностью депрессивного расстройства от двух и более лет.

Также в психиатрии принято различать депрессию по происхождению:

- эндогенная (маниакально-депрессивный психоз) — подразумевает беспричинное начало, наследственную предрасположенность к развитию заболевания, чередование депрессивных и маниакальных состояний;

- экзогенная — развивается под влиянием острых или хронических стрессовых факторов;

- соматогенная — связана с соматической, в том числе с органической патологией (перенесённые инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, онкологические заболевания и др.).

В американской классификации DSM-5 учитывают феноменологические особенности депрессивного расстройства.

К ним относятся депрессивные симптомы:

- с тревожным дистрессом;

- со смешанными чертами;

- с меланхолическими чертами;

- с атипичными чертами;

- с психотическими чертами,

- конгруэнтными и неконгруэнтными настроению;

- с кататонией (двигательными расстройствами);

- с сезонными паттернами (касается только повторяющихся эпизодов).

Сезонное аффективное расстройство — это тип депрессии, связнный со сменой времён года, она начинается и заканчивается примерно в одно и то же время каждый год. У большинство людей с этим типом расстройства симптомы появляются осенью и продолжаются в зимние месяцы, реже — весной или в начале лета [19] .

Осложнения депрессии

Во всем мире велики экономические потери в связи с нетрудоспособностью и затратами на лечение людей, страдающих депрессией.

Сосуществование депрессии с соматической патологией (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, заболевания органов ЖКТ, онкология, аутоиммунные расстройства) утяжеляет течение соматических заболеваний, при этом усиливается выраженность болевого синдрома, соматические расстройства переходят в хроническую форму, в результате повышается смертность от основного заболевания.

Чем опасна депрессия

Одной из самых серьёзных проблем является высокая вероятность суицидов при депрессии (8%). При этом из общего числа суицидов до 60% составляют лица, страдавшие депрессией. [5] [6]

Поэтому так важна своевременная диагностика и оказание адекватной лечебной помощи людям, страдающим депрессией.

Диагностика депрессии

Большая доля пациентов с депрессией из-за боязни стигмы психического заболевания [7] и обилия физических проявлений (соматические «маски») — головные боли, головокружение, боли и тяжесть в груди, разбитость, нарушение пищеварения — прежде всего, обращаются за консультацией в поликлиническую сеть к врачам-терапевтам, где могут длительное время проходить обследование и малоэффективное лечение, т. к. не получают адекватной помощи. [8] [9] [10]

В Соединенных Штатах, где численность психиатров достаточно велика, к специалистам первичной сети обращается 50% пациентов с симптомами депрессии, в то время как психиатрам — лишь 20% [8]. В Соединенном Королевстве у врачей общей практики проходит лечение большая часть больных депрессией, и только 10% обращаются к психиатрам. [11]

Обследование при депрессии

Своевременное обращение к психиатру и психотерапевту помогает установить правильный диагноз депрессии и подобрать эффективное лечение.

В диагностике депрессии используются клинические шкалы – шкала депрессии Гамильтона, шкала Занга, Бека и др., [12] [13] [14] определяющие наличие и степень выраженности депрессии и отдельных ее проявлений.

К сожалению, до сих пор не существуют точных лабораторных тестов и исследований, которые могли бы показать, дисбаланс каких именно медиаторов привел к развитию депрессии у конкретного пациента.

Дифференциальная диагностика депрессии

- с расстройствами настроения, вызванными органическими нарушениями головного мозга;

- аффективными нарушениями в структуре шизофренических расстройств;

- биполярным аффективным расстройством (помимо депрессивных фаз в структуре заболевания возникают мании).

Лечение депрессии

Депрессивные расстройства легкой степени тяжести могут достаточно хорошо поддаваться психотерапевтическому лечению.

Поддерживающее лечение при депрессии

До улучшения состояния врач наблюдает больных 1-2 раза в неделю. Во время приёма доктор поддерживает пациента, даёт необходимые разъяснения и следит за прогрессом. Встречу в кабинете врача можно дополнить разговором с больным по телефону. Врачу следует объяснить пациенту, что депрессия — это не оособенности настроения и характера, а серьёзное заболевание, вызванное биологическими нарушениями и нуждающееся в лечении, при котором прогноз благоприятен. Также врачу следует ненавязчиво убедить пациента расширять повседневную и социальную активность, например чаще гулять на свежем воздухе или записаться в творческий кружок. Врачу важно донести до пациента понимание того, что в заболевании нет его вины, что негативные мысли — лишь часть этого состояния и вскоре они пройдут [20] .

Медикаментозная терапия депрессии

При депрессиях умеренной и тяжёлой степени более эффективно применение комбинации психофармакотерапии (антидепрессанты) и психотерапии.

Сегодня широко используются серотонинергические антидепрессанты и так называемые антидепрессанты двойного действия (влияющие на обмен серотонина и норадреналина), которые применяются от 3-х месяцев и более (средние сроки терапии 6-12 месяцев).

Прием антидепрессантов должен происходить под наблюдением врача и, несмотря на длительное применение, обычно не приводит к зависимости, достаточно хорошо переносится.

Если депрессия не поддается лечению, перешла в хроническую форму, склонна к рецидивированию, терапию антидепрессантами можно дополнить другими психотропными средствами – транквилизаторами, нейролептиками, антиконвульсантами.

Кроме амбулаторного лечения депрессии легкой и умеренной степени, тяжёлые депрессии подлежат лечению и наблюдению в условиях стационара.

Психотерапия при лечении депрессии

В психотерапии депрессий доказательно эффективной и быстродействующей оказывается когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на изменение иррациональных убеждений и депрессогенных паттернов поведения пациентов, а также широко используется психодинамическая психотерапия (психоаналитическая, экзистенциальная психотерапия, гештальт-психотерапия), ориентированная на проработку глубинных переживаний и травматического раннего опыта пациента, формирование адаптивного функционирования в настоящем [15] [16] .

Электрошоковая терапия при депрессии

Электрошоковая терапия (ЭШТ) из-за наличия широкого списка противопоказаний, побочных реакций и осложнений имеет ограниченное применение. Но в случаях тяжёлого течения депрессивного расстройства и устойчивости к лечению лекарствами ЭШТ может быть использована и доказывает свою эффективность [20] .

Фототерапия при депрессии

Фототерапия применяется при лечении сезонного аффективного расстройства в специализирующихся на такой терапии клиниках. В этом случае используются мощные искусственные источники света с режимом облучения 10 000 люкс в течение 30 мин дважды — утром и вечером.

Как самостоятельно избавиться от депрессии

В случае депрессивной реакции на стрессовую ситуацию или при депрессии лёгкой степени тяжести можно не обращаться к врачу, так как проявления депрессии не приводят к дезадаптации. Человеку поможет, если он отвлечётся от стрессовой ситуации и погрузится в работу или хобби. Также облегчить состояние может поддержка близкого окружения или посещение психолога. Но если состояние затягивается, утяжеляется и ведёт к социальной дезадаптации, то в этом случае необходима помощь специалиста — врача-психиатра, психотерапевта.

Что делать, если депрессией болен близкий человек

От близкого окружения для человека, страдающего депрессией, важными будут искренние поддержка, сопереживание, сочувствие и предложение прибегнуть к помощи специалиста.

Прогноз. Профилактика

Значительная часть пациентов не получают должного улучшения от приема антидепрессивной терапии, имеют резистентность или плохую переносимость лекарственного лечения. [17] В этих случаях альтернативой выступают нелекарственные методы биологической терапии (например, за рубежом при резистентных депрессиях нередко применяют электро-судорожную терапию), а также психотерапия. [18]

Без адекватного лечения депрессивное расстройство имеет высокий риск к рецидивированию, утяжелению течения и появлению суицидальной настроенности у пациента.

Профилактикой депрессии являются:

- уменьшение стрессовых нагрузок;

- нормализация режима сна-бодрствования (бессонница один из провоцирующих факторов депрессии);

- правильное питание;

- исключение злоупотребления алкоголем, никотином и пр. зависимостей;

- систематические занятия спортом (при спортивной нагрузке в организме человека выделяются в большем количестве эндогенные опиаты — энкефалины и эндорфины, вещества, обеспечивающие хорошее настроение, бодрость, уменьшение болевых ощущений);

- общение с друзьями и близкими людьми;

- занятия приятной и интересной деятельностью, создающие положительный эмоциональный фон.

Источник