- Пограничное расстройство личности — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Симптомы пограничного расстройства личности

- Патогенез пограничного расстройства личности

- Генетика

- Особенности головного мозга

- Нейробиологические факторы (эстрогены)

- Факторы личностного развития (детская травма)

- Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

- Психологические особенности людей с пограничным расстройством личности

Пограничное расстройство личности — симптомы и лечение

Что такое пограничное расстройство личности? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Рахманов В. А., психиатра со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Пограничное расстройство личности (ПРЛ, Borderline personality disorder (BPD), emotionally unstable personality disorder (EUPD)) — расстройство личности, характеризующееся продолжительным аномальным поведением: нестабильностью в отношениях с другими людьми, нестабильным представлением о себе и нестабильной эмоциональной сферой. Часто встречается рискованное поведение и самоповреждение (например, самостоятельно нанесённые порезы). Люди с ПРЛ также могут страдать от чувства эмоциональной опустошённости и панического страха перед одиночеством.

Краткое содержание статьи — в видео:

Важно отметить, что указанные симптомы могут быть спровоцированы на вид нормальными жизненными событиями. Проявление расстройства начинается в период полового созревания. Химические зависимости, депрессия и пищевые расстройства обычно поддерживаются ПРЛ или развиваются в связи с ним. Приблизительно 10% пациентов погибают в результате суицида. [1]

В международной классификации болезней 10-го пересмотра ПРЛ названо «Эмоционально неустойчивым расстройством личности (F60.3)». [2] Именно это наименование распространено на территории России. Также такое расстройство называют пограничным типом расстройства.

Причины ПРЛ до конца не ясны, однако становится всё более очевидным, что появление данного расстройства обусловлено генетическими, мозговыми, и социальными факторами. Пограничное расстройство встречается в 5 раз чаще у лиц с нарушенными отношениями в семье (заброшенность родителями, активная критика и непринятие со стороны близких). У женщин ПРЛ наблюдается в 3 раза чаще, чем у мужчин. [3]

Неблагоприятные факторы жизни (например, физическое или эмоциональное насилие) также играют немаловажную роль в появлении этого отклонения. В ряде нейрофизиологических исследований показано, что проявления расстройства связаны с фронтально-лимбическими группами нейронов. [4] [5] [6]

Распространённость

По данным исследования 2008 года распространённость нарушения в популяции составляет 5,9%. Около 20% госпитализаций в психиатрический стационар приходится на пациентов с ПРЛ. [7]

Симптомы пограничного расстройства личности

Согласно утверждению американского психолога Марши Лайнен, ПРЛ можно сравнить с ожогом третьей степени. «У таких людей попросту нет «эмоциональной кожи». Даже малейшее прикосновение или движение может вызвать тяжелейшее страдание». [8]

Заподозрить пограничный тип расстройства можно при обнаружении четырёх или более симптомов (черт характера), представленных на схеме ниже. При этом важно, чтобы одной из проявленных черт была импульсивность, рискованность или враждебность. Симптомы должны иметь устойчивый характер (не изменяться в течение долгого времени) и проявляться практически ежедневно.

Под эмоциональной лабильностью понимаются резкие скачки настроения: паника или грусть могут сменяться приступами агрессии, затем может возникнуть жгучее чувство вины и т. д.

Сепарационной тревогой называется тревога, которую испытывает личность по причине разлуки с домом и близкими людьми.

Патогенез пограничного расстройства личности

Как и в случае других психических расстройств, патогенез ПРЛ является многофакторным и не до конца изученным. По данным некоторых исследований, пограничное расстройство имеет общие черты и причины с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Кроме того, возможна их патогенетическая взаимосвязь.

Большинство исследователей согласны с тем, что присутствие в анамнезе детской хронической эмоциональной травмы способствует развитию ПРЛ. Однако стоит отметить, что уделяется недостаточное внимание исследованию роли других патогенетических факторов: врождённым дисфункциям головного мозга, генетике, нейробиологическим факторам и факторам социального окружения.

Под социальными факторами подразумевается взаимодействие людей в процессе роста и взросления в своих семьях, в окружении друзей и других личностей.

Психологические факторы включают в себя личностные особенности и темперамент, адаптацию к окружению, а также сформированные навыки, позволяющие справляться со стрессом.

Генетика

Наследуемость ПРЛ составляет примерно 40%. В действительности, добиться объективной оценки генетических факторов достаточно сложно. Так, например, близнецовый метод может дать переоценённые показатели в связи с наличием травмирующих факторов в общей семье сиблингов (родных братьев-сестёр). [9] Тем не менее одно из исследований показало, что ПРЛ находится на третьем месте из десяти по наследуемости среди личностных расстройств. Исследование в Нидерландах (Trull & colleagues) выявило, что генетический материал в девятой хромосоме связан с симптомами ПРЛ. Исходя из этого учёные сделали вывод, что генетические факторы играют ключевую роль в индивидуальных особенностях расстройства у каждого отдельно взятого пациента. Эти же исследователи ранее установили, что 42% симптоматики ПРЛ определено генетикой и 58% — влиянием среды. [10]

Особенности головного мозга

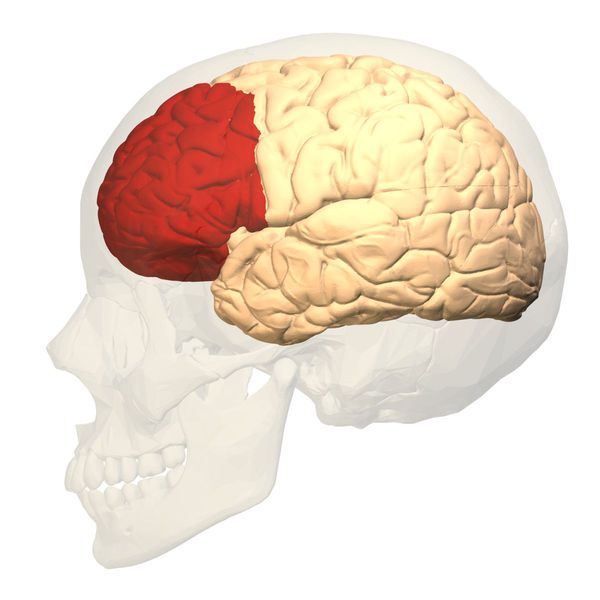

Целый ряд исследований в области нейровизуализации при ПРЛ показал наличие редукции (уменьшения) вещества мозга в конкретных отделах. Эти отделы в норме вовлечены в регуляцию ответа на стресс и регуляцию эмоциональной сферы. Речь идёт о гиппокампе, глазнично-лобных участках коры головного мозга (префронтальная кора), миндалевидном теле. [11]

- Миндалевидное тело меньше в абсолютном объёме и более активно у людей с ПРЛ. Уменьшенный объём миндалины так же был обнаружен у пациентов с обсессивно–компульсивным расстройством. Одно из исследований показало аномально высокую активность в левой миндалине у людей с ПРЛ в момент, когда они рассматривали карточки с изображением людей в негативных эмоциях. В связи с тем, что миндалина генерирует все эмоции, в том числе и негативные, это необычно высокая активность может объяснять сильные и продолжительные эмоциональные проявления страха, горя, злости и стыда, испытываемые людьми с ПРЛ. Этим же фактом трактуется и их способность тонко распознавать эмоции других людей. [12]

- Префронтальная кора имеет тенденцию к меньшей активности у лиц с ПРЛ, особенно в момент оживления воспоминаний об их «эмоциональной заброшенности». Это относительное снижение активности более всего определяется в правой передней извилине. Отдавая должное роли префронтальной коры в регуляции эмоционального возбуждения, относительная неактивность названых участков может объяснять сложности у людей с ПРЛ в регуляции их эмоций и реакции на стресс. [13]

- Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось регулирует продукцию кортизола, который высвобождается в ответ на стресс. Уровень этого гормона надпочечников у людей с ПРЛ фактически более высок, чем в популяции. Это является признаком гиперреактивности ГГН оси. Гиперреактивность может объяснять более высокую биологическую реакцию на стресс и большую уязвимость к тревожащим факторам. Так же высокий уровень кортизола ассоциирован с высоким риском суицидального поведения. [12]

Нейробиологические факторы (эстрогены)

Контролируемое исследование в 2003 году показало, что симптомы ПРЛ у женщин предсказуемо связаны с уровнем эстрогена (женского полового гормона) в течение менструального цикла. [14]

Факторы личностного развития (детская травма)

Существует прочная взаимосвязь между насилием над детьми, особенно детского сексуального насилия, и развитием ПРЛ.

Предполагается, что дети, которые в раннем возрасте испытали хроническое плохое обращение по отношению к себе и трудности с формированием привязанностей, встают на путь формирования ПРЛ. [15]

Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

Американский психолог Теодор Миллон выделил 4 подтипа ПРЛ: [16]

1. Унылое пограничное расстройство (включает избегающие или зависимые личностные особенности).

- Характерные черты: уступчивость, покорность, верность, скромность; чувство уязвимости и постоянной опасности; личность испытывает чувство безнадёжности, подавленности, беспомощности и бессилия.

2. Обидчивое пограничное расстройство (включает пассивно-агрессивные личностные особенности).

- Характерные черты: негативизма (противодействие всему), нетерпеливость, беспокойство, а также упрямость, вызывающее поведение, угрюмость, пессимистичность; человек легко обижается и быстро разочаровывается.

3. Импульсивное пограничное расстройство (включает истерические и антисоциальные личностные особенности).

- Характерные черты: капризность, поверхностность, ветреность, лихорадочное и соблазняющее поведение; боясь потери, личность легко впадает в ажитацию (волнение); мрачность и раздражительность; потенциально суицидальное намерение.

4. Самоповреждающее пограничное расстройство (включает депрессивные и мазохистические, а также саморазрушающие личностные особенности).

- Характерные черты: замкнутость, самонаказуемоть, сердитость, конформность, почтительность, заискивание, прогрессирующе ригидное и угрюмое состояние; есть риск суицида.

Источник

Психологические особенности людей с пограничным расстройством личности

Комментарии

Мне нравится

Истории жизни людей с пограничным расстройством личности (ПРЛ) напоминают аттракцион «американские горки». Только отнюдь это вовсе не весёлое развлечение. Некоторые люди называют пограничное расстройство «апокалипсисом». Судьбы людей с ПРЛ напоминают череду кризисов, резких перемен в событиях, смену скачков и падений, разочарований и восторгов, бурно меняющихся эмоций и отсутствие контроля. Для людей с ПРЛ характерна чувствительность, эмоциональная боль, идеализация и обесценивание других людей или ситуаций, дизрегуляция в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах в ситуациях стресса, инертность аффекта (устойчивость, залипание эмоций). Всё это и многое другое приводит к снижению качества жизни и нередко самоубийствам у людей с пограничной психической патологией.

Возможны 151 различных комбинаций симптомов в клинической картине пациентов с диагнозом ПРЛ (некоторые авторы приводят цифру 256 как возможное число комбинаций симптомов при ПРЛ) (Bateman, Fonagy, 2003) [1,13-14].

Разнообразие симптомов и их проявлений нередко приводит к тому, что люди с ПРЛ попадают на приём к врачу и специалисты ставят различные диагнозы, в том числе, нередко встречается у людей с ПРЛ и диагноз «шизофрения». Многочисленные госпитализации и неграмотно сформулированный диагноз ещё больше дезадаптируют и стигматизирует людей с ПРЛ. В связи с этим, актуальным становится подробное изучение структуры психики при ПРЛ.

Анализируя историю термина «пограничный» стоит отметить, что «этот термин долгое время был популярен среди представителей психоанализа. Впервые его использовал Адольф Штерн в 1938 году, чтобы описать проходящих амбулаторное лечение больных, которым не приносил пользы классический психоанализ и которые явно не вписывались в категории стандартных на то время психиатрических категорий «невротических» или «психотических» пациентов [2,8-9].

Рассматривая трансформацию термина и его содержательную основу, приведём первые определения и связи между ними.

Итак, А. Штерн (Stern, 1938) отмечал, что содержание ПРЛ включает:

1. Нарциссизм – одновременно идеализация и презрительное уничижение аналитика, а также других значимых лиц в прошлом.

2. Психическое кровотечение – бессилие в кризисных ситуациях; летаргия; тенденция уступать и сдаваться.

3. Выраженная гиперсензитивность – обостренное реагирование на умеренную критику или отвержение, настолько сильное, что напоминает паранойю, но недостаточное для явного бредового расстройства.

4. Психическая и телесная ригидность – напряжение и оцепенелость, явно заметные для постороннего наблюдателя.

5. Негативные терапевтические реакции – некоторые интерпретации аналитика, которые должны способствовать терапевтическому процессу, воспринимаются отрицательно или как проявления безразличия и неуважения. Возможны депрессия, вспышки ярости; иногда имеют место суицидальные жесты.

6. Конституциональное чувство неполноценности – наблюдается меланхолия или инфантильный тип личности.

7. Мазохизм, часто сопровождающийся глубокой депрессией.

8. Органическая незащищенность – явно конституциональная неспособность переносить сильный стресс, особенно в межличностной сфере.

9. Проективные механизмы – выраженная тенденция к экстериоризации, которая подчас ставит индивида на грань бредовых идей.

10. Затруднения при проверке реальности – повреждены эмпатические механизмы восприятия других индивидов. Нарушена способность создавать адекватный и реалистический целостный образ другого индивида на основе частичных репрезентаций [2].

Другой исследователь Х. Дойч (Deutsch, 1942) выделяет следующие особенности у людей с ПРЛ:

1. Деперсонализация, которая не враждебна для «Я» пациента и не беспокоит его.

2. Нарциссическая идентификация с другими индивидами, которая не ассимилируется «Я», но периодически проявляется через «отыгрывание вовне».

3. Полностью сохранное восприятие реальности.

4. Бедность объектных отношений и тенденция к заимствованию качеств другого человека как средство сохранения любви.

5. Маскировка всех агрессивных тенденций пассивностью, напускным дружелюбием, которое легко сменяется злонамеренностью.

6. Внутренняя пустота, которую пациент хочет заполнить, присоединяясь к различным социальным или религиозным группам, – независимо от того, близки принципы и доктрины этих групп или нет [2].

М. Шмидеберг (Schmideberg, 1947) отмечает следующие признаки и особенности взаимодействия в терапии:

1. Не выносят однообразия и постоянства.

2. Склонны нарушать многие традиционные социальные правила.

3. Часто опаздывают на психотерапевтические сеансы, неаккуратно их оплачивают.

4. Неспособны переключаться на другие темы во время психотерапевтических сеансов.

5. Характеризуются низкой мотивацией к терапии.

6. Неспособны к осмыслению своих проблем.

7. Ведут неупорядоченную жизнь, в которой постоянно случаются ужасные происшествия.

8. Совершают мелкие преступления (если не обладают значительным состоянием).

9. Испытывают трудности в установлении эмоциональных контактов [2].

С. Радо (Rado, 1956) обозначает ПРЛ , как«экстрактивное расстройство» и выделяет у пациентов:

1. Нетерпеливость и непереносимость фрустрации.

2. Вспышки ярости.

7. Приступы депрессии.

8. Аффективный голод [2].

Б. Эссер и С. Лессер (Esser & Lesser, 1965) обозначает ПРЛ как «истероидное расстройство», где имеют место быть:

2. Беспорядочная история профессиональной занятости.

3. Хаотические и неудовлетворительные отношения, которые никогда не становятся глубокими или длительными.

4. История эмоциональных проблем в раннем детстве и нарушение вошедших в привычку поведенческих паттернов (например, энурез в зрелом возрасте).

5. Хаотическая сексуальность, часто с комбинацией фригидности и промискуитета [2].

Р. Гринкер, Б. Вербль и Р. Драй (Grinker, Werble, & Drye, 1968) [2] выделил

общие характеристики при ПРЛ:

1. Гнев как преобладающий или единственный тип аффекта.

2. Дефектность аффективных (межличностных) отношений.

3. Нарушение самоидентичности.

4. Депрессия как характерный аспект жизни [2].

Таким образом, у людей с ПРЛ наблюдается многообразие психологических особенностей, которые были отмечены исследователями в различные периоды.

Кроме того, для ПРЛ характерны когнитивные ошибки, искаженные трактовки реальных ситуаций, нарушения саморегуляции и др.

Выделяют различные типы пограничного расстройства личности. Подтипы сформулированы с учётом показателей адаптации. Подтип 1 свидетельствует о наличии низкой адаптивной способности и незначительных ресурсах личности. Подтип 4 свидетельствует о более высокой адаптации.

Представим более подробное описание:

Подтип I: на грани психоза:

· Неадекватное, неадаптивное поведение.

· Неполноценное ощущение реальности и самоидентичности.

· Негативное поведение и несдерживаемый гнев.

Подтип II: основной пограничный синдром:

· Неровные межличностные отношения.

Подтип III: адаптивный, безаффектный, мнимо защищенный:

· Поведение адаптивное, адекватное.

· Комплементарные межличностные отношения.

· Низкий уровень аффекта, недостаточная спонтанность.

· Защитные механизмы отчуждения и интеллектуализации.

Подтип IV: на грани невроза:

· Близость к невротическому, нарциссическому характеру (Stone, 1980) [2,10-11].

Классификация позволяет понять, на каком уровне адаптации находится индивид. Таким образом, видно, что ПРЛ включает разные градации проявления расстройства: от тяжелых расстройств с суицидальным поведением до легкой дезадаптации в межличностной сфере (трудности в отношениях, непонимание в семье, тенденция к смене мест работы).

Для людей с ПРЛ свойственны некоторые поведенческие проявления.

M. Linehan выделяет следующие поведенческие паттерны при ПРЛ:

1. Эмоциональная уязвимость. Паттерн значительных трудностей при регулировании отрицательных эмоций, включая высокую чувствительность к негативным эмоциональным раздражителям и медленное возвращение к обычному эмоциональному состоянию, а также осознание и ощущение собственной эмоциональной уязвимости. Может включать тенденцию к обвинению социального окружения за нереалистические ожидания и требования.

2. Самоинвалидация. Тенденция игнорировать или не признавать собственные эмоциональные реакции, мысли, представления и поведение. Предъявляются к себе нереалистично высокие стандарты и ожидания. Может включать сильный стыд, ненависть к себе и направленный на себя гнев.

3. Продолжающийся кризис. Модель частых стрессогенных, негативных средовых событий, срывов и препятствий, часть из которых возникают в результате дисфункционального стиля жизни индивида, неадекватного социального окружения или случайных обстоятельств.

4. Подавленные переживания. Тенденция к подавлению и чрезмерному контролю негативных эмоциональных реакций – особенно тех, которые ассоциируются с горем и потерями, включая печаль, гнев, чувство вины, стыд, тревогу и панику.

5. Активная пассивность. Тенденция к пассивному стилю решения межличностных проблем, включая неспособность к активному преодолению трудностей жизни, зачастую в комбинации с энергичными попытками привлечь к решению собственных проблем членов своего окружения; выученная беспомощность, безнадежность.

6. Воспринимаемая компетентность . Тенденция индивида казаться более компетентным, чем он есть на самом деле; обычно объясняется неспособностью к генерализации характеристик настроения, ситуации и времени; также неспособность демонстрировать адекватные невербальные сигналы эмоционального дистресса [2].

Реакции в ситуации стресса являются «индикаторами», позволяющими определить наличие пограничного расстройства. В ситуациях стресса у людей с ПРЛ могут наблюдаться срывы адаптации, дестабилизация в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах.

Одна из центральных тревог у людей с ПРЛ связана со страхом разрыва значимых близких отношений. Индивиды с ПРЛ не в состоянии сохранять и поддерживать стабильные отношения, и вся их жизнь, наподобие карусели, потерявшей управление, в бешеной круговерти вращается вокруг оси, заданной двумя полюсами: встречи и расставания с партнерами. Они ужасно боятся остаться одни, при этом, как правило, у них совершенно отсутствует понимание, что отчаянные и полные драматизма попытки удержать партнеров по отношениям чаще всего только отталкивают близких людей. Часто именно в одиночестве они переживают сильно выраженные диссоциативные состояния деперсонализации/дереализации, переключения между диссоциативными состояниями (Bateman, Fonagy, 2003; Howell, 2005; Zanarini и др., 2000) [1]. Срывы в отношениях приводят к переполнению аффектами, в том числе тревогой, стыдом, самоуничижением, депрессиями и вовлечению в такое саморазрушительное поведение, как злоупотребление наркотиками и другими психоактивными веществами, к импульсивному поведению и к промискуитету [1]. В целом, стоит отметить, что расставания со значимым объектом в межличностных отношениях является огромные стрессом для индивидов с ПРЛ. Кроме того, стрессом являются и внезапные события, отражающие обиды, унижение, предательство, оскорбления в любой форме, даже умеренная критика. Всё это дезорганизует их психику. В состоянии стресса человеку трудно понять, что сделал он, а что сделал другой, кто он, а кем является другой. Резкие перепады аффекта (от любви и нежности до ненависти) изматывают психику и разрушают реальные фактические представления о том, что происходит в той или иной ситуации.

Пограничное расстройство личности представляет собой сложное и тяжелое психиатрическое расстройство (МКБA10, 1994; DSMAV, 2013), отличительными чертами которого являются устойчивый паттерн нарушения регуляции аффекта и контроля над импульсами, а также отсутствие стабильности в отношениях с другими людьми и в собственной идентичности, во внутреннем образе своей персоны. К кругу пограничной патологии также относятся и диссоциативные симптомы: дереализация и деперсонализация, флэш бек эффекты, психогенная амнезия, симптомы соматоформной диссоциации и др. Кроме того, для индивидов с ПРЛ характерно использование примитивных защитных механизмов, таких как расщепление и проективная идентификация, одним из звеньев которых является диссоциация (Bateman, Fonagy, 2003) [1, 11].

Одной из величайших несправедливостей жизни является то, что большое количество людей, получивших травмы в детстве, вновь и вновь ретравмируются на протяжении всей жизни, потому что первоначальная травма сделала их чрезвычайно ранимыми, незащищенными и предрасположенными к реактивным реакциям. Пограничные клиенты неизбежно будут, время от времени, служить триггерами для своих психотерапевтов, провоцировать их, вызывая в них чувство страха, негодования и безысходности. Многие пограничные клиенты страдали в жизни от недостатка признания. Обычно, когда они оказывались в конфликтной ситуации, их подвергали стыду и отвергали за их повышенную чувствительность, эмоциональность или импульсивность. Как результат, часто они живут с чувством, что они приговорены оставаться в одиночестве [3]. Своим поведением они способны отталкивать людей, хотя в реальности они очень нуждаются в других, а так же в принятии, безопасности и отношениях. Крепкие социальные связи придают жизнеспособный характер в отношениях, помогают переживать кризисы людям с ПРЛ.

Рассмотренные в статье некоторые психологические особенности людей с ПРЛ позволяют лучше понять структуру расстройства с целью грамотного психотерапевтического взаимодействия. Указанные особенности необходимо учитывать при терапии этих достаточно сложных расстройств личности, которые в своих крайних проявлениях, могут закончиться смертельным исходом.

1. Агарков В.А. Диссоциация и пограничное расстройство личности // Консультативная психология и психотерапия. 2014. Т.22. № 2. Электронный ресурс: http://psyjournals.ru/mpj/2014/n2/72305.shtml

2. Лайнен, М. Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности / Марша М. Лайнен. — М.: «Вильямс», 2007. — 1040с.

Источник