- Как справиться с эмоциональным перенапряжением при онкологическом заболевании

- Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

- О синдроме

- Причины

- Симптоматика

- Диагностика

- Лечение

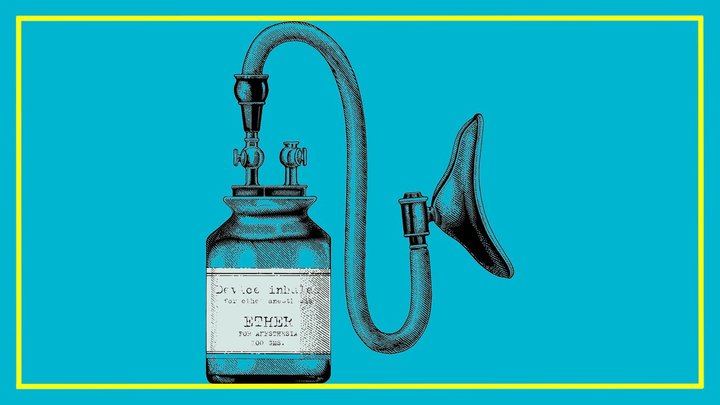

- Как работают наркоз и анестезия: мифы, страхи, побочные эффекты

- Можно ли проснуться во время операции? От анестезии может парализовать? Наркозы вредны? Чтобы ответить на популярные вопросы по этой теме, СПИД.ЦЕНТР подготовил подробный разбор вместе с анестезиологом-реаниматологом Тимофеем Козловым.

- по теме

- Эпидемия

- Эпидемии. Откуда они берутся, что на них влияет и когда мы их победим?

Как справиться с эмоциональным перенапряжением при онкологическом заболевании

Онкологическое заболевание не всегда фатально, но всегда вызывает эмоциональное перенапряжение больного и его окружения. Качество жизни людей в ситуации рака страдает от сверхсильного эмоционального напряжение в длительном периоде. Как правило, стабилизация эмоционального фона человека в период лечения заболевания облегчает взаимодействие с окружающими людьми, улучшает атмосферу в кругу семьи, позволяет легче преодолевать сложные периоды болезни.

Учитесь слышать сигналы собственного тела. В период болезни сверхсильное эмоциональное напряжение (дистресс) время от времени возникает и может носить активирующую функцию. Важно не игнорировать свое напряжение, не «застрять» в нем. «Предупредительные» сигналы о «перегрузке» может посылать Ваше тело. Если в восстановительный период или в период ремиссии Вы чувствуете напряжение в отдельных, незатронутых основным заболеванием областях тела, а врач не находит этому физических причин, Важно отрегулировать эмоциональное напряжение. Обратитесь к онкопсихологу.

Чередование сна и отдыха. Нарушения сна могут быть взаимосвязаны с дистерссом. Снотворные препараты в основном имеют ограничение срока приема и перестают помогать через 10-14 дней. Необходимо сделать перерыв. Вытесненные сильные чувства могут стать причиной нарушения сна. Обратитесь к реабилитологу и онкопсихологу.

Равновесие между работой и досугом. Найдите свой индивидуальный ритм, способствующий облегчению дистресса в ситуации болезни. Если равновесие между работой или уклонением от необходимой работы нарушено, обратитесь к онкопсихологу.

Постарайтесь вернуться к умеренной физической активности. Умеренная физическая активность может бороться с дистрессом: последовательное напряжение и расслабленние мышц положительно сказываются на нервном напряжении. Обратитесь к реабилитологу, специалисту ЛФК и онкопсихологу.

Позаботьтесь о себе. Дистресс часто выражается в беспокойстве, когда чувствуешь себя немного растерянным и трудно сконцентрироваться. Это временное явление. Примите такое состояние снижения концентрации внимания, как временную норму и позвольте себе занимать больше времени на сборы и приготовления к чему-либо. Не будьте к себе слишком строги.

Сокращайте зоны напряжения. Будьте снисходительны к болеющему человеку – к себе. Дистресс может нарушать навыки организации и планирования. Не бойтесь потерять их. Такие навыки можно восстановить или пересмотреть. Обратитесь к онкопсихологу.

Ложное расслабление. Избегайте полагаться на курение, алкоголь и другие «препараты», помогающие вам расслабиться. Это псевдорасслабление. Самообман. Таким образом вы полностью сдаетесь дистрессу и утрачиваете самоконтроль. Для восстановления здоровой части своей личности в условиях болезни обратитесь к онкопсихологу.

Проговаривайте свои проблемы. Это помогает снизить уровень дистресса. Если Вы осознаете, что перегружены эмоционально, а эмоциональная реакция ближнего окружения не оставляет Вам шанса обсудить свои тяжелые переживания, обратитесь к онкопсихологу. Это не признак поражения, это — признак того, что вы – взрослый человек.

Анализ проблемы. Хороший способ взять дистресс под контроль. Если есть такой навык и он не утрачен под воздействием самого дистресса. Рассмотреть возможные альтернативы и последствия принятия различных действий можно с помощью профессионала в области анализа действий в ситуации заболевания. Обратитесь к онкопсихологу.

Принять то, что не изменить. Еще один прекрасный совет. И прекрасный признак личностного роста. Если у Вас это пока не получается, обратитесь к онкопсихологу.

Компромисс. В ситуации дистресса жизнь может казаться лишенной полутонов. Было белое, а сейчас только черное. Если трудно найти компромисс или удерживаться в нем, обратитесь за помощью. Адаптироваться может помочь онкопсихолог.

Уединение и одиночество. Это разные состояния. В уединении мы отдыхаем. В одиночестве можем скучать. В ситуации болезни может меняться окружение, можно почувствовать себя одиноким. Также можно научиться покидать свое одиночество, оставляя время для отдыха в уединении. Учиться этому можно у онкопсихолога.

Опыт. Он может быть болезненным и горьким, при этом обогащающим жизнь. Качество жизни зависит не от отсутствия тяжелых событий нашей жизни, а от того, как мы адаптировались к такой тяжести. Процесс адаптации означает, что в любой ситуации я развиваюсь. Дезадаптация означает, что дистресс остановил рост моей личности. Такой опыт не идет мне на пользу. Дезадаптация обратима. Можно быть пациентом и жить полноценной эмоциональной жизнью настолько, насколько это возможно. Помочь в этом может онкопсихолог.

Онкопсихолог. Это подготовленный в области психологических аспектов онкологических заболеваний специалист. При этом, онкопсихолог человек со своими личностными характеристиками. Вы можете выбрать созвучного себе онкопсихолога среди специалистов нашего Центра онкологии имени Петрова.

Вагайцева Маргарита Валерьевна — к.п.н., онкопсихолог, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Источник

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

О синдроме

Любой психиатр, медицинский психолог, психотерапевт мгновенно расшифрует эти четыре буквы: «пэ-тэ-эс-эр», – звучащие как короткая автоматная очередь. Начиная с 1980 года, Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, PTSD) входит во все редакции и пересмотры Международной классификации болезней; в DSM-I (первый вариант Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам) более общий диагноз «Реакция на тяжелый стресс» был включен еще в 1952 году.

Нередко случается так, что какой-либо научный термин, определенный четко и ясно, имеющий вполне конкретные границы, объем содержания и область применения, – вдруг становится чрезвычайно популярным «в широких массах». Такое словечко употребляется (к месту и не к месту) в обыденной речи, кажется понятным, превращается в объект шуток и тему анекдотов, – в результате напрочь выхолащивается первоначальный смысл термина. Нечто подобное произошло и со словом «стресс». Сегодня мы говорим о стрессах часто, много, остроумно, беспечно, иронично. Дескать, вся жизнь у нас – сплошные стрессы, и нужно их периодически «снимать» (под звон, так сказать, бокалов).

Согласно Гансу Селье, создателю всемирно признанной теории приспособительных реакций, стрессовое состояние снимать не нужно: это нормальный ответ организма на любое изменение внешних условий, это автоматическая мобилизация внутренних ресурсов, адаптация, сохранение внутреннего гомеостаза и накопление нового опыта. Но Селье различал понятия «стресс» и «дистресс»; во втором случае сила внешнего стрессора, физического или информационного, превосходит адаптационные возможности организма и приводит к тем или иным негативным последствиям.

Сегодняшний мир, с одной стороны, гуманней, безопасней и спокойней. С другой – не так чтоб намного. Разница, скорее, в том, что мы заговорили о проблемах, которые на государственном и международном уровнях раньше никого не интересовали (о семейном насилии, например, или о жестоком обращении с детьми, о социальной стигматизации душевнобольных, о жертвах репрессий и военных преступлений, о положении беженцев и мн.др.); мы начали эти проблемы озвучивать, исследовать, оценивать их медико-социальное значение, обсуждать на всемирных и международных форумах. И дружно схватились за головы.

Пресловутый «вьетнамский синдром», – с которого, как принято считать, началась детальная разработка концепции ПТСР и методов терапевтического ответа, – оказался в центре внимания американских специалистов и широкой общественности вовсе не по клиническим или теоретическим причинам, а по экономическим. Чтоб не звучало столь цинично, выразимся иначе: по медико-социальным. Дело в том, что для любого государства (даже столь богатого, как США) это просто неподъемный ущерб: молодые, сильные, физически здоровые мужики спиваются, становятся наркоманами, лечатся у психиатров от депрессии, невротических и других расстройств психики, годами получают пособия, совершают необъяснимые и немотивированные преступления из разряда особо тяжких, кончают жизнь самоубийством, уходят боевиками в криминальную среду или к террористам, остаются одинокими и бездетными, не могут удержаться ни на одной работе, если та предполагает контакты с людьми.

Мало того, что социально-экономическое бремя психических болезней еще 50-70 лет назад драматически недооценивалось (вот вы знали, скажем, что половина ведущих причин нетрудоспособности и треть «потерянных» лет жизни по DALY – это психоневрология?); в случае с ПТСР к этому добавляется еще и антисоциальная специфика, описанная выше.

Причины

Среди основных причин – агрессивное нападение, угроза смерти, изнасилование, в т.ч. с применением шантажа, использованием беззащитного или зависимого положения; физические или психологические пытки, природные и техногенные катастрофы, социальные потрясения (революции, терроризм, массовые репрессии, геноцид, финансово-экономические кризисы, эпидемии, вынужденное перемещение в другие регионы и т.п.), религиозные, этнические, культуральные конфликты. Отдельную проблему составляют ПТСР у детей и подростков: пренебрежение родительскими обязанностями, нищета и социально-педагогическая запущенность, жестокое обращение (не только в т.н. неблагополучных, но и во вполне гармоничных, для постороннего взгляда, семьях), растление, трудовое или сексуальное рабство.

К достоверным факторам риска относится наследственность, врожденные и приобретеннные психологические особенности (характерологические, нейрофизиологические, личностные), наличие травмирующих переживаний в раннем анамнезе (столкнувшись с шокирующей ситуацией в зрелом возрасте, такие лица оказываются гораздо более предрасположенными к развитию ПТСР ); отсутствие поддержки со стороны государства и собственной семьи. Некоторые авторы сообщают также о возможной роли нейроинфекций, ЧМТ, соматических болезней, прочих истощающих факторов.

Симптоматика

В отличие от острой реакции на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство развивается спустя некоторое, иногда достаточно продолжительное время после психотравмирующих событий (от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет). Клиника весьма разнообразна, возможные симптомы многочисленны, – однако основные их группы повторяются практически во всех случаях.

К очень характерным симптомам относятся также снижение социальной и общей активности, мотивации, энергичности, продуктивности, эмпатии (способности представить и «ощутить» чувства другого человека, разделить их). Многие больные стремятся к одиночеству и отшельничеству из-за страха, – осознанного или бессознательного, – вновь столкнуться с малейшим напоминанием о пережитом.

Типичными являются трудности с концентрацией внимания и запоминанием, эксплозивность (неконтролируемые «взрывные» аффекты по мельчайшему поводу), выраженная диссомния (нарушения сна по тому или иному типу), резко сниженная самооценка, суицидальные мысли, завышенный уровень тревоги, постоянное ожидание опасности или угрозы. Во многих случаях отмечаются значительно выраженные нарушения со стороны вегетативной нервной системы: потливость, слабость, полуобморочные состояния или синкопальные обмороки, тахикардия, головокружения и т.п.

Диагностика

Несмотря на полиморфизм клинической картины, в абсолютном большинстве случаев она достаточно специфична и уверенно распознается специалистом. Сложности диагностики здесь являются, скорее, общими для психиатрии. Больной может аггравировать (утрировать) реально имеющуюся симптоматику, если это сулит ему те или иные преимущества (например, смягчение наказания, если в ситуации виновен он сам и пострадали другие люди); может, наоборот, диссимулировать, скрывать ряд симптомов и проявлений, которые кажутся ему постыдными, социально-осуждаемыми или слишком мучительными для вербализации. Кроме того, многие пациенты страдают депрессивной алекситимией (затруднения или невозможность словесного выражения своих эмоций, чувств, переживаний, воспоминаний). Наконец, клиника может усложняться симптомами сопутствующих расстройств (невроза навязчивых состояний, депрессии, алкоголизма, психопатоподобного расстройства адаптации и т.п.).

Тщательно изучается анамнез, проводится подробная клиническая беседа-интервью (в т.ч. с родственниками или друзьями, если доступно), назначается экспериментально-психологическое обследование. В целом, разработаны и успешно применяются достаточно четкие протоколы диагностики посттравматического стрессового расстройства и его дифференциации от симптоматически сходных заболеваний.

Лечение

В каждом конкретном случае лекарственная схема подбирается исключительно в индивидуальном порядке, поэтому говорить об общих принципах смысла нет. В одних случаях показаны, в первую очередь, антидепрессанты, в других анксиолитики, в третьих можно обойтись «легкими» дневными транквилизаторами. Следует помнить и учитывать необходимость обязательного параллельного лечения коморбидных расстройств.

Неоднократно предпринимались попытки разработать эффективные меры профилактики посттравматического стрессового расстройства для представителей «групп потенциального риска». Однако на сегодняшний день доказательных сообщений об успехе подобных усилий нет.

Источник

Как работают наркоз и анестезия: мифы, страхи, побочные эффекты

Олеся Остапчук СПИД.ЦЕНТР

Можно ли проснуться во время операции? От анестезии может парализовать? Наркозы вредны? Чтобы ответить на популярные вопросы по этой теме, СПИД.ЦЕНТР подготовил подробный разбор вместе с анестезиологом-реаниматологом Тимофеем Козловым.

Как вообще работают наркоз и анестезия? И разве это не одно и то же?

Нет, это разные вещи. Наркоз — состояние, в которое пациента вводят врачи. Его цель в том, чтобы больной потерял сознание, то есть погрузился в сон, а следовательно, у него расслабились скелетные мышцы и произошло обезболивание.

Анестезия — это элемент наркоза, когда пациент теряет чувствительность к боли. Причем процесс может отличаться в зависимости от того, какие компоненты используются. Например, опиатные анальгетики — всем известный морфин — взаимодействуют с соответствующими рецепторами в организме и блокируют ответную болевую реакцию. А местные анестетики, например, лидокаин, обратимо блокируют проводимость нерва, рядом с которым и вводятся.

Какие виды наркоза бывают?

Один из самых распространенных — внутривенная анестезия. Обычно ее используют для кратковременных операций (не более получаса). Пациенту внутривенно вводится ряд веществ, например, гипнотики (заставляют уснуть). Они могут сочетаться с обезболивающими, часто для этого используют наркотические анальгетики, которые, с одной стороны, обезболивают человека, с другой — усиливают седативный эффект.

При длительных операциях, как правило, делают эндотрахеальный наркоз. Для этого используются газообразные анестетики, которые вводятся в организм человека через специальную трубку. Препарат через легкие попадает в кровь, а из нее — в центральную нервную систему, тем самым вызывая сон. Один из самых старых и распространенных до сих пор газовых анестетиков — закись азота (веселящий газ). Она, как правило, подается в аппарат из специальных баллонов. Преимущество этого вида анестезии — ее полная управляемость и относительная безопасность, человек полностью расслаблен, поэтому хирург может выполнять любые по сложности манипуляции.

Современные газовые анестетики представляют собой летучие жидкости. В наркозном аппарате их заливают в испаритель — специальное устройство, которое дозированно выдает препарат пациенту. Этим процессом управляет анестезиолог. Врачи также могут использовать комбинации этих двух видов в зависимости от операции.

Не всегда при хирургическом вмешательстве пациенту требуется наркоз — при малых операциях можно обойтись местной анестезией. Обычно это зависит от особенностей анатомии человека, наличия у него непереносимости анальгетиков, объема операции, зоны тела, где она будет проводиться, и пожеланий хирурга. Но желание пациента также всегда должно согласовываться со специалистом. Перед каждой операцией анестезиолог обязан не просто спросить согласие на анестезию, но также и рассказать об ее особенностях и потенциальных осложнениях.

То есть для разных видов операций есть свои стандарты обезболивания?

Да. Например, для урологических, проктологических и гинекологических хирургических манипуляций, а также для операций на нижних конечностях используется спинальная анестезия — когда местный анестетик вводится в спинномозговой канал.

по теме

Эпидемия

Эпидемии. Откуда они берутся, что на них влияет и когда мы их победим?

Альтернативой спинальной анестезии может стать эпидуральная, когда в эпидуральное пространство, расположенное в позвоночнике, через специальный катетер вводится местный анестетик. В зависимости от вида операции (грудная, брюшная полость) анестезиолог определяет место его введения. При этом врач может ввести в эпидуральное пространство не только местный анестетик, но и опиоидные обезболивающие, усиливающие действие. Иногда эпидуральный катетер может оставаться на время, чтобы через него проводить обезболивание по требованию пациента (так называемая продленная эпидуральная анестезия).

Более сложные и серьезные вмешательства всегда связаны с длительной подготовкой со стороны анестезиолога — установкой центрального венозного катетера, проведением инфузионной терапии, коррекцией показателей свертывания крови и других важных параметров. Также важно учитывать, экстренная это операция или плановая.

А можно поподробнее про разницу между спинальным и эпидуральным обезболиванием?

Во время спинальной анестезии препарат вводится на уровне поясницы в субарахноидальное пространство (в полость между мягкой и паутинной мозговыми оболочками спинного мозга, заполненную спинномозговой жидкостью). Обычно все ограничивается парой уколов. Таким образом обезболиваются мягкие ткани над местом инъекции и непосредственно введение препарата под твердую мозговую оболочку. Такая анестезия действует от двух до шести часов, и технически ее проще провести.

При эпидуральной анестезии препарат вводится в пространство между твердой оболочкой спинного мозга и надкостницей позвонков, содержащее соединительную ткань и венозные сплетения. Оно расположено ближе к коже по сравнению со спинальным. Анестезия делается на любом уровне позвоночного столба. Она считается технически более сложной манипуляцией.

Я читал, что из-за эпидуральной анестезии может развиться паралич.

Это распространенный страх, но анестезиологи уверяют, что сегодня это практически исключено. Такое осложнение могло возникнуть уже после операции из-за неправильного ухода за катетером, вследствие чего у пациента появлялся гнойный эпидурит, который вызывал неврологическую симптоматику с потерей функции нижних конечностей. Или из-за неправильных действий анестезиолога, когда пункция эпидурального пространства происходит на высоких уровнях (есть риск непреднамеренного повреждения спинного мозга). Но в большинстве случаев эпидуральная анестезия не грозит ничем кроме головной боли в течение нескольких дней после операции.

А всем можно анестезию?

В ситуациях угрозы жизни, когда человеку необходима операция, врачи практически всегда применяют анестезию. Например, если на кушетке окажется пострадавший в ДТП, которому незамедлительно нужно хирургическое вмешательство, риск провести его с анестезией при любых показаниях здоровья будет меньше, чем риск отказа от него.

Если пациент пришел на плановую операцию, то анестезиолог обязан после сбора анамнеза подобрать подходящий вид анестезии с учетом здоровья пациента. Врачи при этом руководствуются правилом: объем и риск анестезии не должен превышать рисков со стороны хирурга. Возраст больного не может быть противопоказанием. Специалисты учитывают все тяжелые хронические заболевания, осложняющие состояние здоровья, и аллергические реакции на компоненты анестезии.

Есть ли разница между старыми и новыми препаратами?

Да есть: в их расходе, эффективности и безопасности использования. Однако для пациентов она незаметна; чтобы оценить разницу, надо быть анестезиологом.

Как подготовиться к наркозу и как пережить выход из него?

Подготовка зависит непосредственно от вида обезболивания и оперативного вмешательства. Что и как лучше сделать, расскажет врач перед операцией. Просто настройтесь на доверительные отношения с лечащими врачами, так будет гораздо спокойнее.

Каждый пациент переносит выход из наркоза индивидуально, не всем бывает плохо, но многие чувствуют тошноту и сонливость, мышечную дрожь. Все зависит от особенностей организма и препаратов, которые вводились во время операции. После пробуждения важно прислушиваться к своему организму и при любых отклонениях сообщать врачам.

Источник