- Мемы о депрессии помогают с ней справляться

- Дубликаты не найдены

- Геронтологи оценили «срок годности» человеческого организма в 120-150 лет

- Депрессия или Хандра у подростков: немного теории

- Найдены возможные дубликаты

- Психология | Psychology

- Правила сообщества

- И ещё немного про подростков

- Работа на телефоне доверия

- Психология вандализма: Что такое теггинг?

- Возраст ответственности: когда ребенок может сам ответить перед законом?

- Каждый 4 испытывает симптомы и только треть доходит до врача. Краткое исследование о психолого-психиатрической помощи

- Урна наносит ответный удар

- Дурной возраст

- Родительский бунт

- Педагогические зарисовки. Бюрократия продолжается

- Школьника, избившего мужчину до полусмерти, приговорили к трём годам условного срока

- Расстройства пищевого поведения глазами рппшника

- Как наладить отношения с подростком?

- Подростки

- Что вышло из идеи отправлять подростков в тюрьмы ради перевоспитания

- Не заслужил

Мемы о депрессии помогают с ней справляться

Черный юмор поднимает пациентам с депрессией настроение.

Результаты исследования, проведенного психологами из Университета Шеффилд Халлам (Великобритания), опубликованы в журнале Scientific Reports.

Поскольку интернет-мемы о депрессии стали в последнее время очень популярны, исследователи решили выяснить, как воспринимают такие мемы сами пациенты с депрессией. На первом этапе исследования ученые протестировали 200 человек в возрасте от 18 до 56 лет на предмет наличия симптомов депрессии. По результатам тестов участников распределили на группы в зависимости от выраженности признаков депрессии, уделив особое внимание тем, у кого симптомы были минимальными и максимальными.

В наиболее депрессивную группу вошло 43 человека, а в наименее депрессивную — 56. Этим людям демонстрировали интернет-мемы о депрессии, а также просто нейтральные мемы, и просили оценить каждый из них по пятибалльной шкале. Участникам нужно было решить, насколько мем смешной, понятный и узнаваемый, хочется ли им поделиться в соцсетях, способен ли он поднять настроение. Участники также прошли тестирование на способность контролировать свои эмоции.

Выяснилось, что людям с депрессией депрессивные мемы кажутся более смешными, уместными и понятными, чем тем, у кого депрессии нет. Мало того, участники из депрессивной группы посчитали, что такие мемы вполне можно использовать, чтобы поднимать настроение людям с депрессией. Те, у кого депрессии не было, придерживались прямо противоположного мнения.

Такой эффект связан с тем, что у людей с депрессией иное чувство юмора, чем у здоровых людей, они лучше воспринимают так называемый черный юмор, считают исследователи. Кроме того, депрессивные мемы помогают страдающим от депрессии посмотреть на ситуацию со стороны, изменить точку зрения на свои негативные чувства и мысли, посмеяться над ними и благодаря этому им становится легче.

Дубликаты не найдены

Контрольной группы нет без депресии

«ну чего, как вы поплавали?» (С)

И за это его съели, хотя он был на правильном пути.

Геронтологи оценили «срок годности» человеческого организма в 120-150 лет

От ТСа: по-тексту очень много пояснительных ссылок на материалы, понятные лишь узким специалистам. Приводить их в этой копипасте я не стал, поэтому кому захочется погрузиться в тему статьи (а там есть куда погружаться и тема очень интересная, и пруффы достойные) сразу листайте вниз — там будет линк на оригинал статьи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: много текста на иностранных языках в научном изложении. Лицам, не имеющим учёных степеней — рекомендуется беречь мозг, ибо возможен его слом.

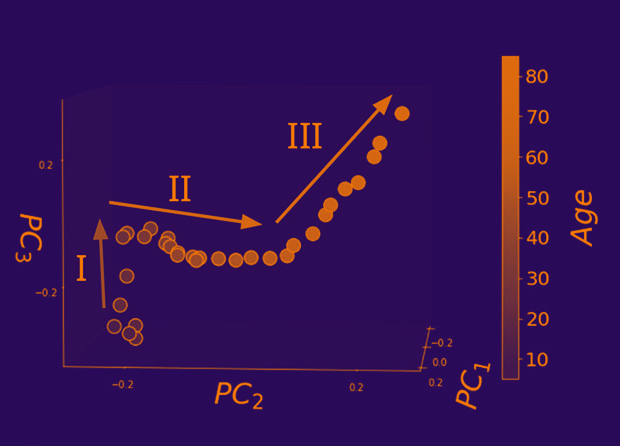

Pyrkov et al. / Nature Communications, 2021

Предельный срок человеческой жизни может составлять 120-150 лет, заключила группа геронтологов, которые построили модель возрастных изменений на основе разных показателей здоровья человека. Исследователи подсчитали, что с возрастом организму становится все сложнее вернуться в стабильное состояние после колебаний, вызванных стрессов. После 120-150 лет, по их расчетам, стабилизация и вовсе станет невозможной — если только, замечают они, не появится новых лекарств от старения. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Рекордсменом по продолжительности жизни среди людей официально считается француженка Жанна Кальман, которая, судя по документам, умерла в 122 года. И многих геронтологов настораживает, что этому рекорду уже почти 25 лет, в течение которых никому не удалось его побить. А этого можно было бы ожидать — с учетом того, что средняя продолжительность жизни как в мире в целом, так и в развитых странах не прекращает расти.

Объяснить, почему никому не удалось превзойти Жанну Кальман, можно разными способами.

Кто-то строит конспирологические теории, согласно которым ее документы — подделка, и никакого рекорда на самом деле не было. Другие же исследователи подозревают, что существует абсолютный максимум для человеческой жизни, «потолок», к которому приблизилась Кальман и который никому не под силу пробить. Они указывают, среди прочего, на то, что максимальная продолжительность жизни людей (то есть величина рекордов) растет гораздо медленнее, чем средняя, и будто бы выходит на плато. Наконец, представители третьей точки зрения не разделяют этого пессимизма и списывают отсутствие рекордов на превратности статистики: сверхдолгожителей слишком мало, и случайные «выбросы» из общей закономерности встречаются слишком редко, чтобы уложиться в стройную кривую.

Группа ученых российского происхождения из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева (Peter Fedichev) попробовала подойти к проблеме с другой стороны. Вместо того чтобы смотреть на максимальную продолжительность жизни современных людей, исследователи попробовали оценить скорость их старения и подсчитать, к какому моменту «срок годности» человека должен в любом случае истечь.

В качестве биологического маркера старения они выбрали концентрацию форменных элементов в крови (Complete Blood Counts, CBC) — простой признак, который измеряют каждый раз, когда человек сдает кровь на анализ. Собрав данные о 471 473 людях из британской базы данных (UK Biobank) и 72 925 участниках американского долгосрочного исследования (NHANES), авторы работы применили к ним метод анализа принципиальных компонент. На выходе они получили три компоненты — соотношения концентрации форменных элементов — и объединили их в индикатор состояния человека (dynamic organism state indicator, DOSI).

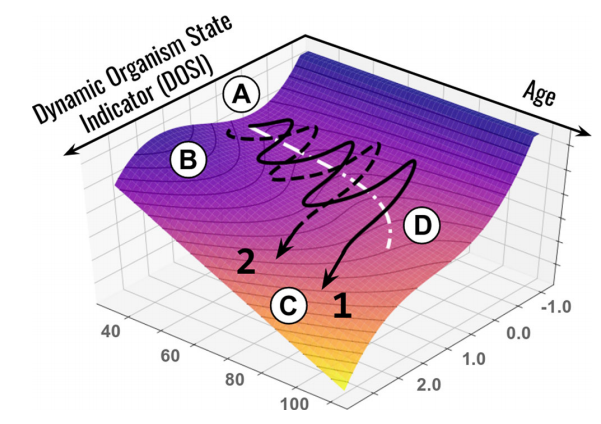

Чтобы проверить, что новый биомаркер — DOSI — действительно отражает скорость старения, исследователи проверили, как он изменяется с возрастом. Оказалось, что значение DOSI растет с рождения и 20 лет, проходит период плато, а после 50 лет начинает снова расти. При этом отклонения от среднего DOSI в популяции встречаются тем чаще, чем больше у людей диагностированных болезней. А у курильщиков DOSI оказался в среднем выше, чем у тех, кто никогда не курил или уже бросил. Все это, заключили авторы работы, показывает, что выведенный ими параметр годится на роль маркера старения.

A — метод анализа принципиальных компонент в применении к анализу крови и траектория старения, построенная на основе полученной модели. В — изменение показателя DOSI у более «хрупких» американцев (красный пунктир) и американцев в целом (красная сплошная линия) в сравнении с весом (синие точки) и предсказаниями, вытекающими из теории роста и развития (синий курсив). С — распределение DOSI в популяции; чем старше когорта, тем больше в ней людей с сильными отклонениями от среднего значения.

Pyrkov et al. / Nature Communications, 2021

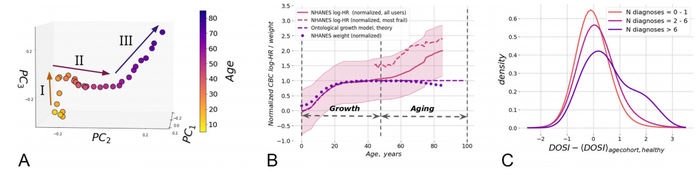

Затем они измерили, как DOSI меняется в течение участка жизни конкретных людей. Авторы работы исходили из того, что организм человека можно рассматривать как экосистему и оценить его устойчивость. Поскольку здоровье человека может сильно колебаться в течение жизни — в зависимости от болезней, стрессов или изменения внешних условий — исследователи предположили, что важно не само значение маркера, а скорость, с которой он возвращается к устойчивому значению.

Чтобы оценить, как эта скорость меняется с возрастом, исследователи взяли в работу другой набор данных — результаты анализов 141 мужчины и 266 женщин, которые были относительно здоровы и сдавали кровь в российской лаборатории InVitro не менее 10-20 раз за три года.

Оказалось, что время, которое необходимо, чтобы для затухания колебаний DOSI, увеличивается с возрастом. Таким образом, чем старше становится человек, тем сложнее его организму стабилизироваться после воздействия внешнего или внутреннего стресса. Можно предположить, что рано или поздно организм полностью потеряет способность вернуться в состояние равновесия. Экстраполировав свои данные (в выборке не было людей старше 90 лет), ученые получили порог в 120 лет — после которого равновесие не восстанавливается.

Авторы работы попробовали повторить свои подсчеты и с другим параметром — уровнем физической активности, который они оценивали по данным фитнес-трекеров у 3032 женщин и 1783 мужчин. Тенденция получилась в точности такой же — с той лишь разницей, что предельная продолжительность жизни пришлась на 150 лет.

Скорость релаксации (возвращения к стабильному состоянию) в зависимости от возраста. Красная линия — предсказание на основе анализов крови, синяя — на основе замеров физической активности.

Pyrkov et al. / Nature Communications, 2021

На основании своих подсчетов исследователи сформулировали свое видение старения. Они предложили рассматривать пространство состояний организма как плоскость с двумя бассейнами притяжения (то есть наборами состояний, куда организм стремится прийти). Один бассейн — стабильное здоровье, второй — неустойчивое. Бассейны разделены барьером (аналог энергии активации в химических реакциях), который мешает организм сразу скатиться из первого во второй. Каждый стресс (болезнь, изменение условий) вызывает колебания в состоянии здоровья, которые затухают внутри первого бассейна — до тех пор, пока не окажутся слишком сильными, чтобы перебросить организм в следующий бассейн, где колебания уже не затухают, а приближают его к смерти.

Модель возрастных изменений. А — бассейн стабильного состояния, В — барьер, С — бассейн нестабильного состояния. Черные линии — жизненные траектории двух случайных людей. Белая линия (D) — траектория снижения барьера (старение).

Pyrkov et al. / Nature Communications, 2021

Старение в этой модели — это уменьшение барьера между двумя бассейнами. Чем больше проходит времени, тем проще перебросить организм из состояния, которое легко стабилизировать, в состояние, которое стабилизировать невозможно.

Из этого определения авторы делают два важных вывода. Первый состоит в том, что современные лекарства, которые сейчас используют для борьбы с возрастными болезнями (например, противовоспалительные препараты) будут действовать по-разному в зависимости от возраста. На относительно молодых людей они не будут оказывать заметного влияния (поскольку колебания их состояния затухают быстро), а будут лишь ненадолго откладывать более серьезные проблемы со здоровьем. А на пожилых людей такие лекарства должны действовать лучше и существенно продлевать им жизнь.

В то же время, второй вывод исследователей состоит в том, что пробить «потолок» в 120-150 лет такие лекарства не позволят — поскольку действуют лишь на амплитуду колебаний. Чтобы говорить о радикальном продлении человеческой жизни, заключают авторы статьи, необходимы другие препараты — которые будут действовать на «корень» старения, то есть снижение барьера между стабилизируемым и нестабилизируемым состояниями. Какие именно это могут быть лекарства, авторы не сообщают — только подчеркивают, что их исследование не позволяет сделать вывод о том, какие физиологические процессы обеспечивают этот барьер. Зато в предпоследней фразе статьи авторы многозначительно сообщают о том, что не знают «никаких законов природы», делающих невозможным создание таких лекарств.

Мы уже рассказывали о том, как ученым удалось обратить старение «вспять» — по крайней мере, на уровне эпигенетического возраста. Кроме того, мы писали о том, что некоторые исследователи заметили старение у людей еще на стадии эмбрионов — а затем предположили, что старение начинается все же не сразу после оплодотворения.

Источник

Депрессия или Хандра у подростков: немного теории

Так как я работаю с детьми и подростками, то часто слышу от их родителей такие фразы как «он/ она просто ленится», «у него/неё очередная осенняя/зимняя/летняя хандра» и тому подобные высказывания. Хотя во многих случаях всё указывает на депрессию/её зачатки и имеет под собой более серьёзные проблемы, чем смена времени года. Чем дольше я работаю, тем больше понимаю что родители, не зависимо от образования, происхождения и религии, могут быть полными профанами в этой области. За 10 лет моей работы я могу по пальцам перечислить семьи, где мама/папа разбирались в проблематике. А сколько было этих мам и пап? Сотни. Пример для объяснений я взял из своей рабочей практики.

15-летний Морис познал пустоту и печаль с тех пор, как перешел из начальной в среднюю школу. Чтобы отогнать их, он начинает курить травку. Позже мальчик неоднократно появляется на занятиях пьяным. Когда конфиденциальный консультант спрашивает его об этом, Морис сначала отрицает факт опьянения, а затем начинает плакать. Его жизнь полностью испорчена и безнадежна. Он не знает, что делать после школы. И да, он думает о самоубийстве. Учитель немедленно звонит в местную клинику. Там мальчик говорит, что его родители разведены уже 5 лет. Его мать говорит, что она сильно страдает от распада брака и что ее почти не было рядом с сыном. Морис уверен, что он больше не нравиться своим друзьям. Он все больше и больше уходил и погружался в рисование комиксов. Для психиатра все это указывает на депрессию.

Есть много историй, подобных истории Мориса. В швейцарском исследовании SMASH 2002 года 35 процентов девочек и чуть менее 20 процентов мальчиков заявили, что они чаще бывают грустными и депрессивными. Фатально: симптомы часто остаются незамеченными, особенно если они совпадают с наступлением половой зрелости. Тогда родителям трудно сказать, запирает ли чадо дверь комнаты, потому что — как в этом возрасте совершенно нормально — они отделяются от них, или потому, что они серьезно больны.

«Случайные» равнодушные настроения и колебания самооценки в период полового созревания — это совершенно нормально. В то же время на этом этапе жизни чаще развиваются психологические расстройства. Негативные мысли о себе могут стать строительным блоком в развитии депрессии. Исследование Цюрихского университета показало, что подростки особенно быстро реагируют на отрицательную обратную связь. Это могло бы объяснить, почему подростки так все принимают близко к сердцу. Такие негативные ощущения падают на особенно благодатную почву в период полового созревания. Теперь мозг напоминает большую стройку: несущественные нервные связи перерезаны, важные «постройки» полуразрушенны. Я уже писал в прошлой подобной теме, что не все части мозга развиваются с одинаковой скоростью. Лимбическая система и миндалевидное тело — обе структуры мозга, которые кодируют вознаграждения и эмоции — развиваются быстрее, чем лобная доля. А эта доля в свою очередь, выполняет контрольную функцию, которая напоминает нам о порядке и правилах.

Этот дисбаланс делает подростков уязвимыми для девиантного поведения. Молодые люди носятся на мопедах, пробуют наркотики, напиваются и меняют сексуальных партнеров — всегда в поисках максимального удовольствия. Порог, при котором стимул вызывает чувство вознаграждения, в подростковом возрасте выше, чем во взрослом. Подростковый возраст похож на машину с большим количеством лошадиных сил, которую молодые люди могут завести, но еще не могут безопасно водить. Развитие ситуации, подобное развитию у Мориса, типично для мальчиков. Они нарушают правила в школе и в общественных местах, больше рискуют в спорте. С другой стороны, девочки более склонны к членовредительству и расстройствам пищевого поведения. Тут я бы сделал одно очень важное уточнение: чем слабее социальный фон, чем меньше социальных навыков у человека, тем сильнее и быстрее будут развиваться и проявляться симптомы и болезнь. Психиатры и психологи четко обозначили критерии депрессии. Если подростки, по крайней мере, на две недели уходят от друзей, школы, семьи, пренебрегают своим досугом и находятся в необычной до них состоянии, у них наступает депрессивная фаза. В отличие от своих сверстников, они больше не встают с постели, отказываются от школы и разрывают контакты с друзьями.

Тем не менее, диагноз не всегда прост. Я перечитал кучу статей и исследований и пришёл к выводу, что четких лабораторных показателей или признаков мозга в магнитном резонансе нет. Депрессия в первую очередь диагностируется на основании симптомов. Помимо тяжести симптомов, решающим фактором является фактор времени: ощущение пустоты не проходит. Генетическая предрасположенность также играет роль. Если один из родителей находится в депрессии, риск заболевания ребенка увеличивается до 20 процентов, если страдают оба родителя, он увеличивается до 50 процентов. Генетическая предрасположенность не является единственной причиной развития депрессии. На мой взгляд внешние факторы куда более значимые. Одна из наиболее частых причин на моей практике — это развод родителей. Сейчас у 8 «моих» детей из 10 именно такая ситуация. В то время, когда эмоции накатывают с полной силой, особенно важны стабильные отношения. Морису был нужен его отец — чтобы иметь его поддержку в подростковом возрасте и идентифицировать себя с ним как с мужчиной.

Благодаря исследованиям мы всё лучше понимаем, что переживания в младенчестве и детстве могут вызвать депрессивные кризисы в подростковом возрасте. Травматические разрывы или пренебрежение в раннем детстве могут иметь длительные последствия для развития. Иногда триггеры уходят еще дальше. Даже во время беременности плод находится под воздействием гормонов материнского стресса, таких как кортизол, через плаценту. Пренатальный стресс постоянно повышает уровень гормона стресса у будущего ребенка и ускоряет созревание мозга, как выяснили неврологи из Университетской больницы Вены. Таким образом, стресс во время беременности является фактором риска депрессии в будущем.

Многие родители настроены очень скептически. Они считают что депрессия всё больше и больше ставится в центр внимания, что она стала большой социальной приемлемой, потому что времена слишком хорошие, а вот раньше… «накрученная» проблема в общем. Мой ответ им: да, времена сейчас не хуже, а даже лучше чем раньше, но проблемы, с которыми сталкивается молодежь, изменились. Мы живём в век, где надо быть сильнее/быстрее/умнее. Если нет, то лузер. Не все ведутся на эту затею, но многие изо всех сил стараются соответствовать своим собственным и чужим стандартам (не без участия самих родителей, кстати), а это в свою очередь вызывает сильный стресс.

Найдены возможные дубликаты

Психология | Psychology

7.7K постов 42.9K подписчик

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

2) Не выкладывайте:

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

Мы живём в век, где надо быть сильнее/быстрее/умнее. Если нет, то лузер.

Нет, это тебе рекламщики это втирают. И неустойчивая детская психика ломается, когда ему постоянно таргетированная реклама подсовывает всякую цветную хрень, которую якобы юзают его ровесники, рекламщики втирают модель поведения. Мама с папой считают всё это хернёй, недостойной траты денег. Несформировавшаяся личность ищет источник дохода и не находит (кто ж малолетку директором «Газпрома» назначит?) и всё, круг замкнулся, ты неудачник, прыгай в окно.

Жизнь детей становится всё легче и безопасней. Пропорционально возрастает количество страданий и проблем от тех факторов, которые раньше и проблемами не считали.

Правы были авторы «матрицы» — если создать человеку идеальные условия для существования, он сойдёт с ума.

проблемы просто другие становятся. Ты уже с меньшей вероятностью выбьешь себе глаза петардой или карбидом, но с большей вероятностью нарвёшься на какого-нибудь извращенца в инете, который травмирует твою 13летнюю психику. Ну и плюс родители, конечно. По ряду причин, самые адекватные люди размножаются всё меньше и меньше. Зато долбоёбы плодятся с ускорением

У каждого поколения свои проблемы и очень часто одно поколение умаляет проблемы другого.

После выхода фильма «Мир Юрского Периода», одна девочка на серьезных щщах написала в своем твиттере, что сцена гибели бронтозавра (где, кстати он умер окруженный дымом и ранее до этого не появлялся) оставила ей эмоциональные шрамы. И что создатели фильма не имели права создавать столь травмирующую сцену.

И что? Подобные девочки и в 50-ых годах прошлого века были. Частное не равно общее.

Подобное, можно сказать и сейчас, что люди, жалующиеся на депрессию, — частный случай. Эта девочка пример, того, что даже такие сцены, начинают вызывать у людей подавленное состояние. Очень часто стали появляться посты на темы, подобные, постам «как можно давать детям читать «Муму», это же психологическая травма»!

Основная проблема с отношением людей к депрессии, заключается в том, что для очень многих депрессия это синоним слова «скучно». А страдают от этого люди, у который на самом деле серьезные расстройства.

Подобное, можно сказать и сейчас, что люди, жалующиеся на депрессию, — частный случай.

Нет, ибо есть научные исследования, контрольные группы, серьезная статистика и т.д. а не мир ощущений подпивасов с пикабу.

Очень часто стали появляться посты на темы

Интересно, почему таких постов не появлялось 50 лет назад. Странно, интересно что в интернете писали тогда.

И ещё немного про подростков

Я — социальный педагог, работаю в интернате с трудными детьми и подростками в Вене. Делюсь всяким разным из разряда «психология и воспитание» исходя из своего собственного многолетнего опыта в этой среде.

Половое созревание очень интересная и оживленная фаза. За это время родителям возвращается всё, что они вложили в своих детей. Они могут узнать, что запомнилось их детям, какие ценности и навыки используют молодые люди на этом сложном этапе, а также были ли родители хорошими образцами для подражания для своих детей. Однако ответы на эти вопросы не легко вынести большинству родителям. Половое созревание не только сбивает с толку самих подростков, но и переворачивает совместную семейную жизнь с ног на голову. Перепады настроения, жаркие дискуссии, непредсказуемые реакции и нарушения любых правил стоят родителям немало нервов. У меня есть несколько примеров, которые чаще всего встречаются мне на практике.

Ребенок закрывается? — Научись отпускать

В период полового созревания подросткам нужно дать возможность попробовать свои силы. Дайте им эту свободу, доверьтесь ему и отпустите, но не забывайте что он всё-таки ваш ребёнок и если он оступится и «приползёт назад как побитая собака», не надо ему говорить «а я предупреждал/а, будет тебе урок» и уж тем более не надо наказывать. Дети растут и устанавливают свои правила. Никто не хочет, чтобы над ним покровительствовали. А вот защита нужна всем, даже самым смелым и сильным. Молодым людям очень важно знать, что родители всегда рядом, когда им нужна помощь и поддержка. И что когда «ты обделался», то тебе не наденут это на голову в целях наставления твои же мама с папой. Так же в какой-то момент молодые люди должны дистанцироваться от родителей, это важно для их развития. Родителям нужно научиться отпускать без обид и злобы.

Ребёнок проявляет неуважение? Обозначьте границы.

Это легче сказать чем сделать и все, даже самые профессиональные профессионалы регулярно делают ошибки в этом деле.

Я считаю установление границ очень ценной вещью. В смысле: я показываю ребенку границу его или ее действий. Для детей это очень узкие рамки, там есть четкие правила и ограничения. Чем старше дети становятся, тем больше у них развиваются навыки и тем шире должны быть эти границы. Тем не менее подросткам особенно необходимы четкие границы в период полового созревания. Их можно и нужно установить вместе. Просто сказать «я хочу так и так, ты будешь делать то и то, потому что я главный/тебя родил/кормил» самый плохой вариант. Мой совет: не бойтесь обсуждений, устанавливайте справедливые границы друг с другом и помните, что вы играете не друг против друга, а в одной команде. Поэтому даже свои самые обидные ошибки лучше признавать. Это вызовет у чада только уважение.

Ребёнок часто врёт? Вам нужна «прозрачная» коммуникация.

Даже если вы чувствуете, что дети не идут на разговор, не прекращайте разговаривать со своим сыном или дочерью. По моему опыту молодые люди принципиально заинтересованы в контакте со своими родителями/опекунами. Даже с самыми плохими (пьяницами и распускающими руки). Им просто не нравится, когда их расспрашивают. Так что не приставайте к детям с вопросами, а приглашайте их к разговору. Это включает в себя две вещи: рассказать о своей жизни и своих заботах и слушать сознательно. Надо показать подросткам, что вам и правда интересно как у них дела. Мои интернатовские дети фальшь чуют за версту и делать вид что мне интересно, а самому думать какое я на выходных блюдо съем и куда поеду погулять, не выйдет. Хотя надо сказать, что конфронтации часто избежать не удаётся, но она ценна, потому что только через конфликт может возникнуть обмен «взрослостями». И это то, что подросткам необходимо. Им хочется быть взрослыми в глазах самих взрослых.

Половое созревание — это хаос в голове.

В какой-то момент гипофиз начинает посылать сигналы нашему телу. Затем это тело производит различные гормоны. У мальчиков отрастают бороды, у девочек растет грудь, начинается менструация и начинает «срываться» голос. Это продолжается до тех пор, пока эстроген не станет преобладающим у девочек, а тестостерон — у мальчиков. Молодые люди сначала должны примириться с этим совершенно новым телом, а также с ощущением этого тела. Конечно, это их смущает, ведь им нужно буквально развить новую «уверенность в себе». В период полового созревания меняется не только гормональный баланс, но и структура мозга. Проблема: не все части мозга развиваются одновременно. В этот период мозг подростков я бы сравнил с хаотичной строительной площадкой. В нескольких исследованиях с аналогичной структурой, подросткам и взрослым были показаны разные портретные фотографии. Испытуемые должны были соотнести эмоции на картинках (гнев, грусть или радость) с соответствующими выражениями лица. Между тем их работающий мозг наблюдался спецами. Результат такой: у молодых людей активна область мозга под названием Амигдала. Это область мозга, в которой решения принимаются более эмоционально и спонтанно. У взрослых такой же процесс происходил в лобной коре. Ученые пришли к выводу, что подростки часто не могут правильно классифицировать эмоции и поэтому реагируют непредсказуемо. Эта строительная площадка в мозгу часто является проблемой для подростков в период полового созревания, потому что на этом этапе жизни им приходится иметь дело с множеством эмоций: первая большая любовь, собственная самооценка или настоящий кризис смысла бытия.

Работа на телефоне доверия

Работаю медицинским психологом в суицидологическом центре с телефоном доверия (ведём консультации и амбулаторно, и по телефону). Иногда сравниваю свою деятельность с работой фельдшеров, оказывающих первую медицинскую помощь: «заклеиваю» рану пластырем и отправляю на приём к психотерапевту.

Но, к примеру, звонки от людей, по-настоящему попавших в кризисную ситуацию, составляют не более 40% от общего количества вызовов. Большинство же звонков поступает от наших «постоянных клиентов». Эти люди с сильными нарушениями психики — настоящие энергетические вампиры, которых никто, кроме нас с коллегами, не хочет выслушивать.

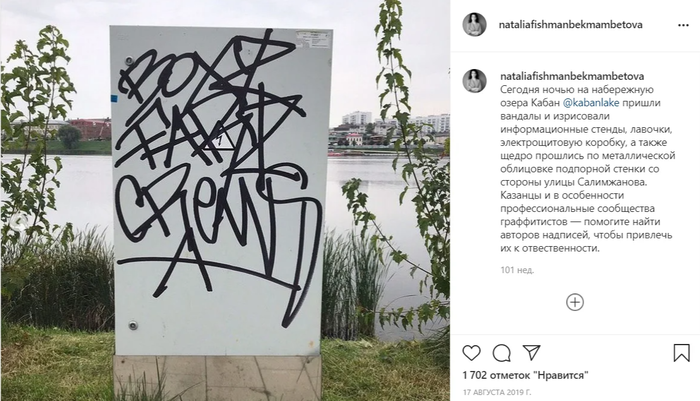

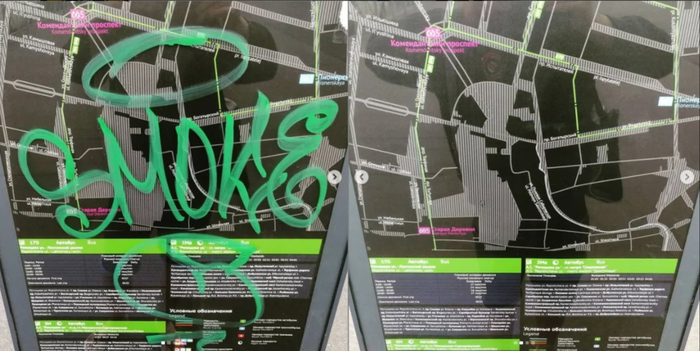

Психология вандализма: Что такое теггинг?

Каждый день малолетними вандалами городскому имуществу наносится миллионный ущерб. Глядя на безвкусные надписи, нанесенные маркерами или баллончиком на стены домов и общественного транспорта, каждый здравомыслящий человек задавался вопросом «ЗАЧЕМ?».

Теггинг — это наиболее простой и дешевый вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора маркером или баллоном с краской без какого-либо рисунка — получил развитие в 1960-70х годах в США в Нью-Йорке одновременно с появлением в продаже японских фломастеров. Изначально это был инструмент криминальных группировок для «разметки» собственной территории. Сегодня теггинг распространился по всему миру и является обычным актом вандализма — надписи не несут никакой смысловой нагрузки и не содержат художественной ценности.

Вандализм, как правило, совершается подростками и молодыми людьми в возрасте от 12 до 23 лет. Психологические причины вандализма могут различаться от самоутверждения, привлечения внимания в период полового созревания и сексуальной неудовлетворенности до выхода гнева под влиянием неблагополучной атмосферы в семье, в школе или растормаживающего влияния алкогольных и наркотических средств.

— Атмосфера насилия в семье играет ключевую роль в формировании склонности подростков к вандализму. Причем, как показало исследование, большее влияние оказывает здесь стиль материнского воспитания, а не отцовский, особенно когда отцовский стиль воспитания – невмешательство. В неблагополучных семьях склонность подростков к вандализму формируется под влиянием чрезмерных требований матери, санкций и при незнании потребностей детей.

Профессор ТюмГУ Анастасия Лёвкина

Ученые Тюменского Государственного Университета обнаружили, что чаще всего к вандализму оказываются склонны подростки из неблагополучных семей с двумя родителями. Однако в число мотивов их разрушительных деяний не входит любопытство и скука (нормативные для подростков), что говорит о сознательном выборе такого поведения.

Теги оставляют на различных поверхностях жилых домов, коммерческой недвижимости, трансформаторных подстанций, детских площадок, остановок общественного транспорта и других. За надлежащий вид каждого объекта городской инфраструктуры отвечает своя инстанция. Поэтому если один теггер сделает проход в одном дворе, то это потребует реагирования сразу нескольких служб, причем рассмотрение заявки может растянуться.

Стрит-арт так же страдает от теггеров. Испорченное граффити или мурал, как правило, исправить очень сложно, потеряв былую ценность, они привлекают других теггеров, в конечном итоге работу профессиональных уличных художников просто закрашивают коммунальщики.

— Конечно, вандализм остается, и он вряд ли куда-то денется, поскольку всегда найдутся люди, которым это занятие интересно только с точки зрения «первобытных граффити», существовавших в 70-е годы. Я напомню, что это течение зародилось в Америке и использовалось для выражения протеста. На мой взгляд, вандализм ущербен. Это тупиковый путь для самого художника. Граффити становятся гораздо более мощным инструментом, когда они наделяются позитивным и глубоким смыслом.

Работы самого известного в мире уличного художника Banksy не раз были испорчены вандалами-теггерами. После появления граффити Banksy администрации городов даже прибегают к дополнительным мерам защиты от вандалов. Так, городской совет Ноттингема решил повесить защитную пленку из плексигласа поверх граффити с девочкой, крутящей шину от велосипеда как обруч, после того, как оно стало привлекать толпы туристов.

В США, Австралии и Санкт-Петербурге появились активисты, которые сами очищают объекты инфраструктуры от тегов в тех местах, которые не могут быть своевременно очищены коммунальными службами или не очищаются вообще из-за спорных зон отвественности.

Возраст ответственности: когда ребенок может сам ответить перед законом?

Часто преступления c тяжелыми последствиями, к сожалению, сегодня совершаются подростками. Также наблюдается ошибка в судебной практике, когда суды привлекают к ответственности родителей, но не подростков.

Руководитель проекта ОНФ «Правовое просвещение граждан», Елена Гринь напомнила о том, в каком возрасте наступает ответственность несовершеннолетних:

📌С 14 лет наступает частичная дееспособность и гражданская ответственность. Но дети еще не могут совершать все сделки. От их имени действуют родители.

📌С 14 до 18 лет подростки совершают сделки с обязательным согласием родителей.

📌С 14 лет подростки несут ответственность за вред имеющимися доходами и имуществом. Если у подростка нет дохода, привлекается родитель.

📌С 16 лет наступает административная ответственность (за нарушение правил общественного порядка, безбилетный проезд).

📌Уголовную ответственность несут по наиболее опасным преступлениям с 14 лет, по общему правилу – с 16 лет.

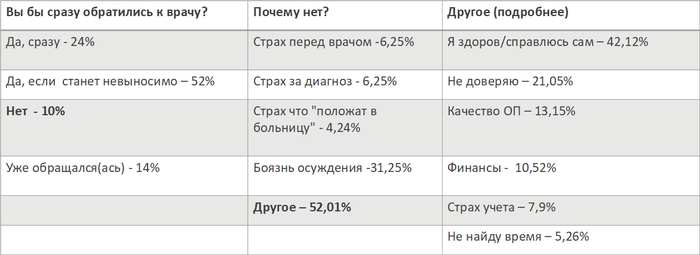

Каждый 4 испытывает симптомы и только треть доходит до врача. Краткое исследование о психолого-психиатрической помощи

Перед тем, как выпустить образовательные плакаты (см.тут) по теме помощи и профилактики , я провел небольшое исследование с выборкой в 500 человек.

Ссылку на анкету размещал на Пикабу, но пост прошёл незамеченным (и всё же, спасибо тем, кто поучаствовал).

Сразу к цифрам, данным и статистики по больнице.

Выборка 500 человек (15-30 лет), преимущественно школьники, студенты и рабочая молодёжь.

(Средний возраст 20,8 лет)

Обращались ли вы к специалистам* в связи с проблемами?

(*психологи, психиатры, психотерапевты)

Есть ли в вашем окружении, кто обращался за подобной помощью?

А по итогам этого вопроса вырисовывается, что основной причиной НЕ обращения является: страх осуждения/исключения из соц.группы и переоценка своих сил.

За ними идут недоверие к специалисту и дороговизна помощи (лечения) с её недоступностью.

Самые частые стереотипы, из-за которых люди не идут к специалистам, по результатам опроса:

1. Это несерьёзно/пройдёт само.

2. От меня отвернутся люди/перестанут относится как прежде

3. Я не больной/со мной такого не случится.

4. Уволят с работы/лишат должности/исключат из образовательного учреждения

5. «Карательная психиатрия»/принудительное лечение и госпитализация

6. Болеть подобным красиво/круто/загадочно.

При этом, 90% опрошенных утверждает, что нужно больше говорить про эту тему, в т.ч. и в рамках образовательных программ.

Только 45% встречали литературу/сайты/публикации посвящённые этой теме и 30% из них считают, что их мало и недостаточно для массового распространения.

Больше всего интересуют следующие темы:

(депрессией интересовались 70% человек*)

*вопрос был открытый и можно было написать несколько тем

Выводы (из печатного внутрибольничного сборника по этому исследованию)

1. У детей и подростков (13-18 лет), не смотря на увеличение случаев

обращений, сохраняется настороженность к психиатрической помощи, а также,

переоценка сил и возможностей своего здоровья, в случае возникновения

болезни (что может являться частью нормального «протестного» поведения,

характерного для подросткового возраста).

2. Отмечается схожесть основных стереотипов подростков о психических

расстройствах с теми же стереотипами среди взрослых.

3. Не смотря на закрытость и малую информативность темы

психопросвещения, отмечается значительный интерес к ней. Подростки хотели

бы чаще слышать и говорить, как о симптомах заболеваний, так и о их профилактике, основах психологии, самодиагностике.

Интересен и тот факт, что большая часть опрошенных заинтересована темой

«депрессии», которая, согласно ВОЗ является одной из самой частых и быстро

растущей психопатологией XXI века.

Урна наносит ответный удар

На камеру попало противостояние подростков с урной. Двое в нокдауне. Начало боя на 36-й секунде.

Дурной возраст

Лежу дома с больным сыном. Делать нечего, смотрю телевизор. На одном из каналов увидел анонс сериала про мента «Аль-капотня», где чувак помогает дурным подросткам встать на путь исправления и нормальной жизни. Таких малолетних любителей АУЕ сейчас полно, верят в тюремную романтику, ведут себя как обычные гопники. Однако дернуло меня так, что свой дурной возраст вспомнил. Переезд в Россию, школа, новые одноклассники предлагают выпить и покурить, ну, и чуть более тяжелые вещи. Для меня это новое, ведь в восьмом классе в маленьком городке ты не знаешь про подобное. Попытался вписаться в их тусовку, без применения запрещенных препаратов. Дальше пошли совместные походы на мелкие кражи, местами гоп-стоп и прочий ад. Причём всё это происходило спонтанно, когда решение возникает вот здесь и сейчас. Хорошо, что тогда просто стоял и смотрел, особо активным я не был. Мать всё время на работе, ей бы меня прокормить и одеть. Чего ещё ждать в конце 90-х, когда зарплаты по полгода не выплачивали. Взрослым не до воспитания детей было. Не знаю, чем бы все тогда закончилось. Если бы не мужик из милиции. Попалась наша тусовка на мелкой краже, привезли мелких пацанов в отделение, начали грозить постановкой на учет по делам несовершеннолетних. Единственный кто нас понял, был мужик из этого самого отдела. Сначала лекцию провел, мы тогда ржали, как дебилы. А потом предложил съездить на экскурсию. Она была в детскую колонию Атлян, благо ехать до неё было всего полтора часа. Сильнейшее эмоциональное впечатление, которое моментально исправило дурной возраст. Особенно после общения со сверстниками из колонии. Мужик из милиции нас особо не грузил, просто на обратном пути спросил: «Кто захотел остаться?». Мы молчали. Прекрасный был урок, до сих пор работает.

p.s. в качестве бонуса тот самый видос про мента, помогающего подросткам. Правда найден на YouTube.

Родительский бунт

РОДИТЕЛЬСКИЙ БУНТ В ШКОЛЕ №270 на ул. Освобождения! Родители 6 класса боятся отпускать детей на учёбу и пишут коллективные жалобы куда только можно.

Десятки заявлений, шквал жалоб на совершенно неадекватую ученицу класса Олесю В. Заявления даже А. Беглову и И. Потехиной.

Полное бездействие прокуратуры.

Всё это ожидаемо привело к трагедии!

Девочка почти ежедневно встречается со своей подругой Машей (от которой с большим трудом избавились из этого же класса в прошлом году), вместе они караулят детей у ворот школы, чтобы совершать новые нападения, избивать, плевать в лицо.

Вчера Олеся В. и Маша А. совершили очередное нападение на двух детей подкараулив их у подъезда. У детей закрытые ЧМТ, они госпитализированы.

Это уже третье доказанное нападение на детей, по всем случаям написаны заявления в полицию.

С родительницей этой девочки «неоднократно проводились беседы», девочка и её мамочка постоянные посетители 9 ОП для дачи показаний. Уже соц. педогог или завуч сидят на уроках и наблюдают, но Олесе всё равно. Даже при соц. педагоге и психологе, эта девочка может кинуть огрызок в другого ребенка.

Посылает на х. одноклассников в присутствие учителя. Ходит во время уроков, портит личные вещи одноклассников, плюётся. Бесконечно срывает учебный процесс, от чего стала хромать успеваемость всего коллектива.

У нас имеется огромное количество видеоматериала поведения этой явно психически нездоровой девочки (не можем размещать, так как в роликах фигурирует множество лиц несовершеннолетних), все видеозаписи давным давно переданы правоохранителям.

Писали жалобу в том числе Александру Беглову, после чего позвонила сотрудница Администрации Красносельского района и попросила ответить г-ну Беглову, что «в телефонном разговоре конфликт был урегулирован». Конечно никто этого делать не стал.

Хочется добавить, насколько известно, администрация школы делает всё возможное для устранения этого ужаса, но у школы управы просто нет, чтобы решить это законным путём.

Школа предлагала массу вариантов.

Все попытки воздействовать на маму девочки, чтобы она со своей стороны повлияла на ее поведение, натыкаются на сопротивление с ее стороны и угрозы в адрес родителей и детей класса. Написание жалоб на сотрудников ГБОУ. Мать отказывается от работы психолога с дочерью и посещения медиации.

Просьба к родителям. Поспрашивайте у своих детей, наверняка пострадавшие не только в 6 классе. Если ваш ребенок пострадал от действий этих девочек, просьба прийти в 9 ОП и оставить заявление.

❗ Родители сообщили, что из-за опасений за жизни и здоровье своих детей не исключают такой же коллективный отказ от посещения школы, пока данную девочку не устранят из их класса.

Исключить опасную девочку из класса по закону невозможно. Сейчас закон больше защищает таких неадекватных детей, а большинство остальных страдает.

Что ждут? Самосуд?

От себя хочу сказать, что меня прям очень удивляет такая ситуация, почему никто не занимается такими подростками, ведь им реально нужна помощь. Есть же специальные органы которые должны этим заниматься. Неужели настолько всем на всё наплевать..

UPD: сюжет местного телеканала на тему данной истории

Педагогические зарисовки. Бюрократия продолжается

Как я уже писал ранее, работаю воспитателем в частном общежитии для подростков, живущих без родителей в Германии. Подростки с разными трудностями и проблемами (наркотики, травмы, психические заболевания и тд.) Контингент очень разный. Объединяет их то, что государство предоставило им жилье и обеспечение финансовое, до достижения ими определенного возраста. Причины этого могут быть разные: финансовая неспособность родителей, трудности самих подростков в общении с семьей, насилие в семье, и тд.

Каждый подросток живет в своей комнате. У него есть карманные деньги и деньги на одежду каждый месяц. Питание ему предоставляются общежитием.

Короче очень напоминает нашу систему детских домов. Отличие в том, что фирма частная и получает как бы подряды от государства на содержание детей.

У некоторых подростков есть естественно разного рода гаджеты (ноутбуки и тд). Группа предоставляет бесплатный интернет с некоторыми условиями. К примеру: интернет только с 14.30 до 22.00 часов. В некоторых случаях время может меняться, но решение принимает воспитатель. Если, к примеру кто-то не выполнил задание, которое у каждого есть на день (помыть полы, убрать туалет, помочь приготовить кушать и тд) то интернет он не получает.

К сожалению, в наше время только это и может служить наказанием для девчат помешанных на тиктоках и инстаграмах. Воздействовать на современного подростков другими методами не всегда удается.

Хотел бы поделиться еще одним эпизодом из жизни в таком общежитии.

Часто стал замечать, что некоторые коллеги немцы, очень часто в разговорах при обсуждении подростков говорят «а ведь у него интернет зависимость».

Тут важно подметить что коллектив состоит из людей, получивших специальное педагогическое образование в виде нашего ПТУ (Ausbildung), продолжительностью 3 года. Это не высшее образование.

Так вот на одном из совещаний, я поднял вопрос о правомочности ставить диагноз (а интернет-зависимость именно диагноз) нашим подросткам, без специального подтверждения со стороны психолога или психиатра (почти все подростки имеют встречи с психиатром/психологом). Большинство коллег, любителей диагностировать зависимость, не очень хорошо понимают принципы работы соцсетей и интернета и живут реалиями их собственного прошлого «раньше было лучше».

Мои коллеги парировали «ну ведь у них зависимость».

На что я ответил – «в рамках нашей работы, мы не имеем достаточно полномочий для постановки диагноза, наша работа совершенно в другом (прописано в трудовом договоре). Во-вторых, мы начинаем предвзято относиться к детям после негласного приписывания им зависимости, в третьих у нас нет бумаги от психиатра и психолога подтверждающих данный диагноз».

Коллеги согласились. Крыть было нечем. Самое интересное что и сами подростки стали более спокойные и покладистые после того, как им перестали тыкать в лицо «да ты зависимый от интернета».

Школьника, избившего мужчину до полусмерти, приговорили к трём годам условного срока

Трудный подросток Денис Б., который в День Победы избил до полусмерти взрослого мужчину и попал под уголовное дело, избежал реального лишения свободы. Школьника приговорили к 3 годам условно и испытательным сроком на два года. Об этом в понедельник, 11 января, корреспонденту «Вести Воронеж» рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда. Но парень прославился ещё далеко до того, как попал под следствие: Денис систематически избивал людей и снимал это на телефон.

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) поступило в суд в октябре, а 16 декабря 2020 года уже был вынесен приговор – 16-летнего Дениса признали виновным. Ни одна из сторон обжаловать решение суда не стала, и 28 декабря оно вступило в законную силу. Эти 12 дней подросток находился под подпиской о невыезде.

Денис Б. постоянно провоцировал конфликты, вместе с товарищами или в одиночку избивал как ровесников, так и взрослых. Всякий раз парень снимал происходящее на видео и оставался безнаказанным. Так, в 2019 году Денис Б. с товарищем «прославились» тем, что избили на камеру старика – ролик разошёлся по соцсетям и вызвал огромный резонанс. Им даже заинтересовались полицейские, но парню всё сошло с рук. Позже школьник снова решил проявить себя – и всё так же снимал на видео издевательства над сверстниками.

Уголовное дело появилось в 2020 году после того, как 9 мая на улице Выборгской в компании двух друзей Денис избивал 30-летнего воронежца ногой по голове. Пострадавший несколько недель провёл в реанимации, но выжил.

Расстройства пищевого поведения глазами рппшника

РПП — достаточно распространённые и опасные заболевания, которые не лечатся, а лишь переходят в состояние ремиссии. Эту группу расстройств можно отнести к болезням-привычкам. Очень часто не воспринимаются окружающими как что-то серьёзное.

РПП — это психические расстройства, которые проявляются в нарушении привычек питания и искажении восприятия своего тела.

Каждый час в мире от РПП погибает один человек. Больше, чем при любых других психических расстройствах. Суицид является основной причиной смерти.

🕳️ физиологические особенности

🕳️ социальное давление

🕳️ влияние семьи

Шесть основных расстройств пищевого поведения:

1. Анорексия: самое важное в моей жизни это быть худым.

2. Булимия: я не помню, как съел всё это, мне стыдно, я грязный изнутри.

3. Компульсивное переедание: я испытываю эмоции, мне срочно нужно что-то съесть, да побольше!

4. Пика: вот тот кусочек мыла выглядит вкусным.

5. Руминация: пожалуйста прочитайте сами.

6. Ограничивающее пищевое поведение: я ем только творог.

Это страшные болезни. Они все пускают корни в разуме. И сидят там очень глубоко.

Отправить недуг в ремиссию помогут длительная психотерапия и навыки интуитивного питания. А первый шаг к излечению — признать. И набраться смелости обратиться за помощью. Только помочь себе всё равно в силах только вы.

У меня очень трудные отношения с едой. А ведь это самые древние и постоянные отношения, которые есть у любого человека.

РПП — это замкнутый круг, в котором вертятся страхи, неудовлетворённость, беспомощность, ненависть к себе, бегство от проблем. Почти все виды РПП так или иначе крутятся вокруг желания быть худым, обычно навязанным обществом.

Я была тощей, пока в 3 классе школы из-за стресса у меня не началось компульсивное переедание. И к 9 классу я невероятно поправилась. А лишний вес — это краеугольный камень РПП.

РПП характеризуется искажённым восприятием своего тела. Например, я не могу принять себя, когда вешу больше, чем 52 кг. Я считаю себя омерзительной, неуклюжей, неудачницей. И мне не важно, что говорят другие. Я никому не верю.

Еда для рппшника может быть много чем: спасением, карой, другом, врагом, трепетным ужасом или самым вожделенным на свете. Например, человек с компульсивным перееданием при переживании каких-либо эмоций испытывает непреодолимое желание поесть. Он сделает всё, что угодно, лишь бы добыть себе еды. Человек с булимией после еды испытывает мощный позыв очиститься, потому что не может терпеть ощущение наполненности желудка. Момент очищения может быть своего рода карой, мол получай, жирная с*ка, не надо было жрать!

Для меня еда это в первую очередь дофамин, гормон удовольствия. Так как у меня нарушена выработка серотонина и дофамина, еда становится самым быстрым и дешёвым способом восполнить запасы недостающих гормонов. Жить без этих гормонов очень трудно, ведь они отвечают за счастье и удовольствие. Без них всё вокруг один мрак.

За 15 лет РПП я перепробовала много чего: диеты, спорт, запреты, анорексию, булимию, самовнушение, таблетки, больницы и бесчисленное множество бесед с разными специалистами. Но всё всегда заканчивалось одинаково: происходил срыв, и я возвращалась к привычному режиму питания. Разрушительному режиму.

Самое худшее, что можно сделать — это сесть на диету. Диета — это всегда запрет тех или иных продуктов. А запрет всегда ведёт к срыву.

Самое действенное, что можно предпринять в случае РПП — это обучиться интуитивному питанию и параллельно менять свою жизнь. ИП заключается в том, что вы учитесь слушать свой организм и едите тогда, когда вам нужно и то, что вам нужно. Услышать это не так просто, но со временем начинает получаться. И срывов становится меньше, потому что организм доволен и полностью удовлетворён таким питанием.

Например, мне не нужны соль и масло при готовке, потому что так моему организму нравится больше, а я при этом чувствую настоящий вкус еды. В течение дня я прислушиваюсь к своему организму и даю ему то, что он хочет, когда хочет и сколько хочет. Важно научиться распознавать голод на ранних этапах, иначе риск срыва возрастает. И не менее важно уметь правильно понимать, чего именно хочет ваш организм. Обучившись ИП я нашла идеальную схему питания для себя. Каждый день я ем одно и то же: творог, омлет с сыром, пареная курица с овощами, свежие фрукты и овощи, травяной чай. Эти продукты полностью удовлетворяют мои потребности. Но иногда мне безумно хочется красной рыбы или злакового печенья. И тогда я иду и покупаю их.

Осознанное питание также предполагает, что в момент поглощения пищи вы не отвлекаетесь на телефон, телевизор, книгу и т.д. Потому что так вы можете пропустить момент физического насыщения и переесть. Ещё полезно делать перерыв во время трапезы, чтобы послушать, какие сигналы даёт ваш организм: я уже сыт или хочу ещё? Или, может, я чувствую, что мне не хватает ещё какого-то продукта?

Голод и насыщение бывают разные. Основная задача осознанного питания состоит в том, чтобы научить вас распознавать первые звоночки голода и доверять организму выбрать самому то, что ему нужно. Только так можно достичь физического и ментального насыщения.

Это не происходит быстро и легко. Но, овладев навыками интуитивного питания и изменив вектор энергии вашей жизни, вы со временем сможете раз и навсегда избавиться от РПП. Вы перестанете бояться, вы полюбите себя и начнёте наконец-то доверять своему телу.

Как наладить отношения с подростком?

Рано или поздно дети превращаются в подростков, и родителям приходится непросто. Прежде улыбчивый, добрый ребёнок становится раздражительным и обидчивым.

1.Создайте серую зону. Важно дать подростку возможность делать даже то, что вы не одобряете. Главное — объяснить своё негативное отношение к этому.

Подростку свойственна оппозиционность: он будет делать вам всё наперекор, испытывая вас на прочность и исследуя границы допустимого. Задача родителей в этот период — соблюсти баланс между запретами и разрешениями. Помните, как было просто с пятилеткой? Это — можно, а это — нет. Для подростка вам придётся сформировать третий вариант — «серую зону». В ней будут вещи которые вы не одобряете, но готовы разрешить — носить джинсы с дырками или сделать пирсинг, — для каждой семьи «серая зона» своя. Почему вы должны это разрешать? Переходный возраст — время, когда позволительно экспериментировать. Если вы запретите эксперименты, подросток всё равно совершит свою порцию ошибок, просто выберет их из «чёрного списка». А с последствиями предоставит разбираться вам, и без «доверительных отношений».

2. Уважайте пространство подростка. Подростки остро ощущают потребность в личном пространстве.

Стремление к одиночеству — ещё одна особенность переходного возраста. Даже изоляция. Подросток впервые остро выделяет себя из окружающего мира и осознаёт свою отдельность, повторяя кризис семи лет. Это означает, в числе прочего потребность в отдельном пространстве, в идеале в собственной комнате, чтобы побыть одному. Многие родители, понимая эту необходимость, интуитивно решают эту проблему исходя из возможностей семьи, однако забывают поддерживать идею личного пространства в мелочах.

3. Уважайте чувства подростка. Не ставьте под сомнение ценность переживаний подростка. Это может навсегда разрушить доверие между вами.

Говоря об уважении к пространству подростка, не стоит забывать о его чувствах. В переходном возрасте ребёнок обладает острой чувствительностью к сторонним оценкам. Представьте, как сын приходит из пятого класса и говорит, что влюбился. Отнесётесь ли вы к этому серьёзно? Сможете ли не засмеяться? А надо! Это чувство, и оно не лучше и не хуже вашего.

Неразделённая любовь у подростков болит не меньше, чем у взрослых, а разделённая — наполняет душу радостью и в 40, и в 50, и в 89. Хотите доверительного разговора, когда ребёнок станет взрослым? Начинайте разговаривать с ним в двенадцать.

4. Для ласки нужно настроение. Подросток не должен быть всегда готов к крепким родительским объятиям. Постарайтесь понять, когда это действительно нужно.

Потребность в ласке у подростка почти так же сильна, как и у ребёнка младшего возраста.

Маленькие дети всегда подходят «погладиться» сами. От подростка вы этого не дождётесь, хотя он также в этом нуждается. Получать ласку — это право, а не обязанность подростка.

5. Замените критику обсуждением.Старайтесь не критиковать подростка. Вместо этого – объясняйте и обсуждайте то, как вы видите проблему и как её можно решить.

Переходный возраст обостряет чувствительность к критике, поэтому прекратите ругать «ребёнка».

Основная задача родителей не только передать ребёнку ответственность, но и помочь с ней справиться. Ученик 5-6 класса не может полностью отвечать за свою жизнь, однако за какие-то её сферы — вполне.

Уважая чувства, желания и личные границы подростка, прислушиваясь к тому, о чём он рассказывает, вы не только сможете завоевать его доверие, но и поможете преодолеть самые сложные моменты переходного возраста.

Подростки

Жизнь подростка нелегка: они ужасно зависят от гормонов; жизнь с подростком тоже не сахар.

Кто же такие подростки и как с ними уживаться на одной территории?

Во-первых, это ещё дети. В первую очередь для нас, родителей. Сами они себя такими уже не считают. Они всё ещё не могут быть до конца самоорганизованными, часто спорят, обижаются, пробуют что-то новенькое, но пока не готовы и не хотят нести ответственность за все свои шалости и поступки. Часто «уходят» в позицию ребёнка, когда им это выгодно.

Во-вторых, это уже взрослые. Они пытаются зарабатывать, тратить, строить отношения, отстаивать свои позиции и делать выбор. Порой даже дают нам, родителям, дельные советы и рассказывают, как надо!

В-третьих, это уже личности! Как ни крути, у них есть характер, мнения, свой взгляд и своя реакция на всё. Как любую личность, их нужно уважать. Даже если не хочется и нет настроения, даже если считаете, что эта личность ещё слишком мала…

Правила воспитания подростков:

— В любой ситуации сохраняйте спокойствие

Даже если хочется орать, биться головой о стену или швырять вещи! Даже если сейчас всё это делает любимый ребёнок! Научитесь дыхательным упражнениям, отключению от реальности, переключите внимание — делайте что угодно, но сохраняйте спокойствие. Всегда помните, что ребёнку в момент гормональных всплесков гораздо тяжелее, чем вам сейчас. Он не понимает, что с ним происходит, а вы уже взрослые! Поэтому в моменты эмоциональных всплесков просто будьте взрослыми.

— Расскажите подростку о нём самом

В смысле, что вы тоже были такими, тоже переживали за свою несовершенную внешность, учились распознавать хороших и не очень друзей, иногда тоже плакали без причины, а иногда вам хотелось полюбить весь мир. Присоединитесь к ребёнку, подстройтесь под него, тогда он не будет чувствовать себя таким одиноким и осознает, что всё проходит.

— Научите подростка заботе о себе

Элементарно ежедневно принимать душ, надевать каждое утро чистые носки или колготки, умываться перед сном, полноценно завтракать, обедать и ужинать. Гормональная перестройка организма обычно сопровождается резкими запахами, сальными волосами и прыщавым лицом. Поэтому вводим основные правила, чтобы не усугублять проблемы с внешностью в период гормональной перестройки организма.

— Научитесь воспринимать подростка как взрослого

Воспринимайте своего ребёнка как человека, у которого уже есть собственное мнение и который достоин уважения. Даже если это мнение глупое. Научитесь, по крайней мере, слушать любое мнение подростка и не критиковать его сразу. Эмоциональное восприятие может лишь усугубить проблемы, и ребёнок может замкнуться, а это нам совершенно не нужно.

— Разрешите подростку проявлять индивидуальность

Чаще они это делают через эксперименты с внешностью или с одеждой. Это попытка или присоединиться к уже существующей группе, или, наоборот, противопоставить себя всему миру. Подростковый бунт — это нормально. Пробовать новое — это нормально. Дать определённую свободу и право выбора — это самое малое, что вы можете сделать, чтобы сохранить отношения с ребёнком.

— Дайте подростку территорию

И дайте право делать или не делать на ней то, что он хочет. Уважайте его пространство! Не устраивайте «облаву» в его комнате с целью порыться в вещах: это нарушение границ.

Иногда надо просто переключить своё внимание на себя! Просто оставить подростка в покое.

Ему необходимо пространство и воздух, чтобы вырасти и измениться, чтобы попробовать новое и устроить бунт против родителей (это, кстати, нормально в развитии личности), чтобы, возможно, сделать ошибку, но научиться брать на себя ответственность, чтобы потом вернуться к вам, в семью, но уже в новом качестве — взрослым, самостоятельным и ответственным.

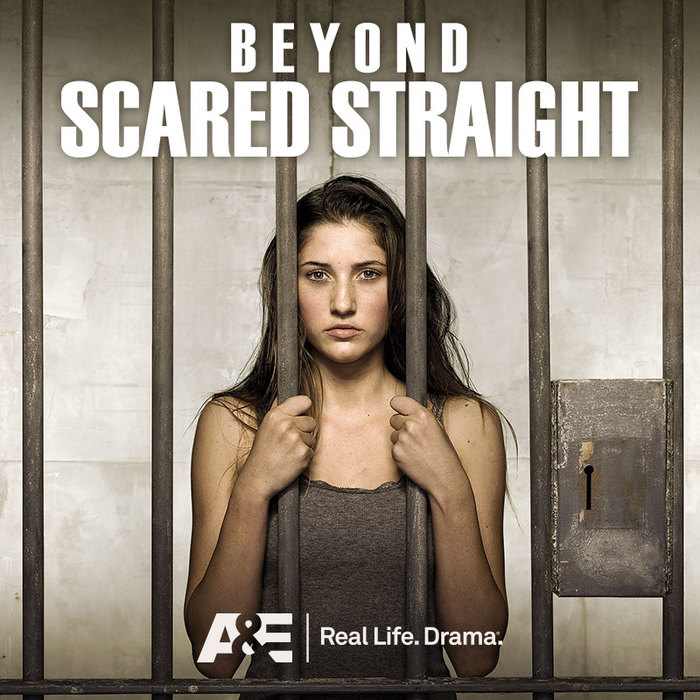

Что вышло из идеи отправлять подростков в тюрьмы ради перевоспитания

Автор данного поста предлагает отправлять подростков, школьников на короткий промежуток времени (30-40 минут) в тюрьму с целью воспитания, чтобы выбивать АУЕ из головы и вообще ради профилактики подростковой преступности.

На тему поста вспомнил, как читал про экспериментальную программу Scared Straight (я бы перевел как «Прямо страшно!»), проводившуюся в конце 70-х в США. Суть программы была почти такая же: там, правда, брали не всех подростков и школьников, а именно трудных, которые уже были замечены за мелкими правонарушениями (драками, школьными кражами и т.п.)

Их возили в тюрьму, где они проводили несколько часов с заключенными, отбывающими пожизненный срок за тяжкие преступления.

В первой волне участвовало 17 подростков. По пути в тюрьму они вели себя нагло и надменно. После 3 часов с заключенными все дети вышли молча, некоторые плакали, кого-то стошнило. Можно представить, какое впечатление на них произвела такая поездка.

Потом у них брали интервью: ожидаемо никто из них больше не считал, что совершать преступления — это круто. Никто не хотел попасть в тюрьму, а хотели исправиться и пересмотреть взгляды на жизнь. Спустя 3 месяца после посещения тюрьмы у 16 из 17 подростков не возникло проблем с законом.

Тогда по этой программе был снять документальный фильм с таким же названием (на IMDB кстати рейтинг 7.9), который выиграл Оскар. Программа стала популярна, у нее появились версии в ряде других стран, сама программа повторялась многократно, и через нее прошло более тысячи подростков. В 2011 г. даже было запущено типа реалити-шоу по этой идее: Beyond Scared Straight. О нем кстати был пост тут, там даже пара эпизодов есть.

Там была такая же идея: подростков — в тюрьму, крупным планом их эмоции, слезы-сопли, а потом через месяц узнают, как на них повлияла программа, и ведут ли они себя примерно.

Что же не так с программой?

Запущенная в 1978 программа была очень популярна, она завоевала всеобщую любовь, поддержку на высших уровнях власти и со стороны СМИ. История казалась такой убедительной, что ни у кого не возникло никаких сомнений, что предложенная методика помогает детям.

Однако первые пилотные программы не тестировались честным образом: не было адекватной процедуры проверки гипотезы, не создавалась контрольная группа (базовый принцип любого эксперимента). Т.е. брали трудных подростков, пропускали через программу, а потом говорили: через 3 месяца 80-90% из них не попали в тюрьму. При этом не оценивалось, какой % НЕ прошедших программу, попадает в тюрьму в течение того же срока. Как меняется процент через год-два-десять.

Позже были проведены настоящие эксперименты. В свет выходило большое количество научных статей, критикующих программу, в которых описывались результаты. Детей делили на две группы, и потом часть из них прогоняли через программу, а оставшихся нет. Эксперименты показывали: те, кто прошли программу, чаще становились преступниками. Некоторые исследования показывали, что вероятность возрастала на 28%. После такого программу постепенно закрыли.

Интересно то, что причины такого исхода не совсем ясны. Ряд ученых предположил, что основная причина в том, что программа, будучи направленной на сдерживание, не учитывает все механизмы этого сдерживания.

Провал тут именно в ощущении неотвратимости получить наказание, а также его скорости после совершения преступления. Почти любой преступник боится наказания, но многие думают, что их не поймают. Подросток, побывав в тюрьме, однозначно будет напуган (еще бы!). Но пройдет несколько месяцев, эмоции улягутся, в голове опять возникнет АУЕ вместе с мыслями «Вася сидит, потому что он лох, а я умнее, я не попадусь».

Мне больше импонирует идея, озвученная в комментах первого поста: нужно создавать больше кружков, игр, интересных занятий, секций и школ, где подростки могли бы себя реализовывать с удовольствием. Не клин клином пытаться выбивать, а не допускать явления на уровне предпосылок.

Не заслужил

У каждого среднестатистического подростка в какой-то момент наступает непреодолимое желание заработать денег, ведь тебе 14, куда уже сидеть на шее у родителей, свесив ножки, надо идти искать работу и уже съезжать на свою квартиру, время не ждёт. Так вот я один из таких, я примерно лет с 13-ти периодически искал себе возможность подзаработать, и сейчас я расскажу Вам одну из таких историй.

Дело было жарким летним днём, и проходя сквозь очередной двор, я слышу звуки тяжёлой работы, сложно их описать, вот звуки того, как Вы, полные сил, тащите пакеты на 5 этаж, и когда тащите уставшие, отличаются, обратите внимание. Так вот, захожу я во двор, и вижу как бабушка лет 60-ти рубит поросль лопатой.

— Бабу, чего эт Вы рубите в такую жару, идите домой, я за Вас рубить буду, в Вашем возрасте противопоказано.

— Ой, сыночка, спасибо тебе, а то так устала, не бойся, в оплате не обижу.

Я рубил поросль, вырубил всю, попутно складывая её в кучку. Выходит бабушка, говорю что работа выполнена, можно и «спасибо».

— Ой, сыночка, так я ещё думала погреб почистить, посмотри какой грязный,заросший. Поможешь? Оплатой не обижу.

Ну думаю, авось бабушка пенсию получила, так думает больше дать, за больший объем работы. Ну окей. Комбо грабли+лопата+вода/тряпка, очистили погреб в течении трёх часов, я выдохся, с меня пот течёт равносильно воде с тряпки.

— Всё ба, принимай работу, чище этого погреба только двор без поросли.

— Ой, сыночка, у меня ещё за двором бурьян, вырвешь, и расходимся.

Сил у меня уже не было, я договорился о деловой встрече на завтра, и ушёл домой, встал утром и с новыми силами пошёл доделывать работу, с 9-ти утра до двух часов дня я чистил бурьян, и почистил ток половину, наверное там не убирались со времён моего рождения, от бурьяна у меня всё зудело, от кропивы среди этого бурьяна у меня всё болело, на часах 2 часа дня, на термометре 20°С, я иду домой, полон слёз и ярости, ложусь спать, с желанием закончить этот ад побыстрее, но мысль об оплате меня подбадривала, ведь объем работы был выполнен немалый, и оплата должна быть такая же. Будит меня папа.

— Где был?

— Работал.

— Чего такой замученный.

— Много работал.

— Ты работал 5 часов подряд.

— Ну да, ещё вчера 5.

Папа возмутился, спросил адрес работодателя, идём мы с папой к бабушке, папа начинает разговор.

— У Вас мой сын проработал 10 часов на жаре, Вы понимаете что это ребёнок.

— Да, понимаю, ну он сам хочет работать, я ему заплачу, не волнуйтесь.

— Сколько Вы планируете заплатить моему сыну за 10 часов работы?!

— Нуууу. Рублей 300.

У меня отвисла челюсть, папа начал скандалить, в итоге она отдала мне мои «жалкие» 300 рублей которые я ещё и «не заслужил». Идём мы с папой домой, папа мой говорит.

— Ну дык ты их и не заслужил.

— ШтО? Папа ты чего?

— Объем работы уточнял? Нет. Размер оплаты уточнял? Тоже нет. Впрочем ты забрал деньги и не выполнил всю работу. Всегда уточняй все детали. А то есть и такие «работодатели».

Папа меня приобнял и мы пошли с ним домой. Вот так я заработал 300 за 10 часов, хоть на мороженку хватило. Впрочем, таких историй у меня много, если будет интересно о моих похождениях за деньгами почитать, могу написать, в этом вопросе у меня была насыщенная жизнь, так скать.

Источник