- Депрессия отравляет организм и передается по наследству

- Депрессия отравляет организм и передается по наследству

- Депрессия – это не просто психическое расстройство, но болезнь организма.

- Депрессия отравляет организм.

- Как родители передают свои тревоги и депрессию детям?

- Передаётся ли депрессия по наследству?

- Важно

- Возможно ли наследование депрессии – настроение в генах

- Факторы, влияющие на развитие депрессии

- Роль наследственных факторов в развитии депрессии

- Наследование депрессии у братьев и сестер

- Наследование депрессии от родителей – не всегда виноваты гены

- Травматические переживания и наследование депрессии

- Депрессия передается от отцов путем «надгеномного» наследования

- «Депрессивные гены» подвергают сомнению

Депрессия отравляет организм и передается по наследству

Депрессия отравляет организм и передается по наследству

Депрессия – это не просто психическое расстройство, но болезнь организма.

Долгое время депрессию считали исключительно психической дисфункцией, хотя отмечали ряд заболеваний, которые сопровождают течение депрессии. Но вот был проведен анализ 29 различных исследований (так называемый «метаанализ»), который включил в себя почти 4000 человек, у которых наблюдалась депрессия. Данные были опубликованы в «Журнале клинической психиатрии» (2015 год).

Депрессия отравляет организм.

Депрессия – это больше, чем психическое расстройство, она влияет на способность организма отравлять себя продуктами собственного окисления.

Поэтому стоит рассматривать депрессию как систематическое заболевание, которое затрагивает все тело. Принятие того, что депрессия влияет на весь организм, может помочь объяснить, почему люди, испытывающие депрессию, чаще страдают от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, умирают в более молодом возрасте.

Метаанализ показал, что депрессия связана с окислительным стрессом в организме. Окислительный стресс приводит к дисбалансу в организме, который нарушает способность способность избавляться от токсически веществ.

Исследователи обнаружили, что после нормального лечения организм восстанавливается относительно быстро. Т.е. бороться с депрессией и ее негативным влиянием на организм можно и нужно с помощью обычных методов лечения: разговорной терапии и, в случаях необходимости, добавлять медикаментозное лечение.

После успешного лечения людей, которые раньше были с депрессией, они практически неотличимы от здоровых людей с точки зрения окислительного стресса.

Как родители передают свои тревоги и депрессию детям?

Новое исследование, опубликованное в журнале NPAS (2015 год) дает представление о том, как родители передают тревогу и депрессию своим детям. За тревогу и депрессию отвечает сеть из нескольких участков мозга (в стволе мозга, миндалине и префронтальной коре), которые работают вместе и контролируют ответ на страх. В исследовании обнаружены гены, которые могут передаваться от родителей к детям, и отвечающие за общее функционирование этих трех отделов. Это большой шаг в понимании нейронных основ унаследования тревоги.

Именно мозговые сканы макак (чей мозг похож на человеческий) в страшных для них ситуациях, вместе с анализом генетической информации, позволили выявить эти три важных отдела мозга.

Чрезмерная активность этих трех областей мозга является наследственной, и напрямую связана с риском развития тревожности и депрессии. Исследование показало, что около 35% разницы в тревоге объяснялось семейной историей (генетикой).

Сам по себе ответ на страх чрезвычайно важен для нашего выживания, но становится проблемой, когда он чрезмерен. Это эволюционное преимущество, которое помогает человеку осознать опасность и избежать гибели.

У тревожных и депрессивных родителей с большой долей вероятностью будут тревожные дети. И это не только фактор подражания поведению (“мама впадала всю жизнь в депрессию, поэтому и я на сложные ситуации буду реагировать депрессией”), но и наследуемый генетический фактор.

Источник

Передаётся ли депрессия по наследству?

На вопросы отвечает директор Московского психо-эндокринологического научного центра, доктор медицинских наук, профессор Степан Матевосян:

Важно

Страдаете ли вы депрессией?

Понять это можно, ответив на следующие вопросы:

1. Находите ли вы в чем-либо удовольствие?

2. Трудно ли вам принимать решения?

3. Интересует ли вас что-либо?

4. Часто ли прислушиваетесь к своим болячкам?

5. Кажется ли вам, что ваша жизнь стала совершенно бессмысленной?

6. Есть ли у вас чувство постоянной усталости?

7. Плохо ли спите?

8. Мучают ли вас боли, ощущения тяжести в груди?

9. Потеряли ли вы аппетит, похудели?

10. Испытываете ли вы сексуальные проблемы?

Если на большинство вопросов вы ответили «да», можете не сомневаться: депрессия у вас есть. Но это не означает, что нужно опускать руки и тихо угасать. Обратитесь к специалистам.

Статья была размещена в газете «Аргументы и факты»

Источник

Возможно ли наследование депрессии – настроение в генах

Наследование депрессии – это вопрос, который был многократно исследован. До сих пор ни одно из научных исследований не подтвердило, что депрессивные расстройства можно отнести к наследственным заболеваниям.

Однако, гены являются одним из факторов, влияющих на развитие этой болезни, но не имеют детерминирующего характера.

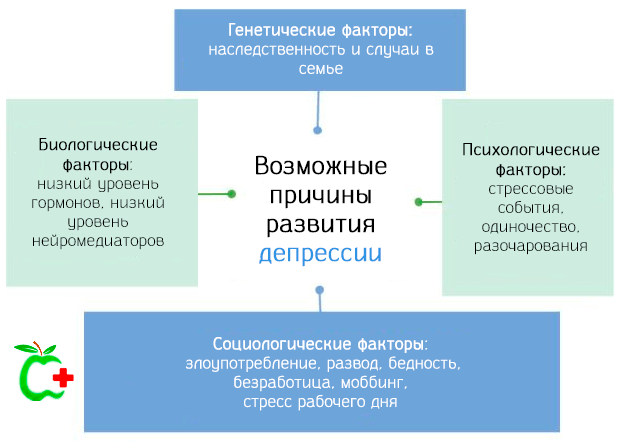

Факторы, влияющие на развитие депрессии

В настоящее время, среди психологов и психиатров доминирует убеждение о биопсихосоциальном происхождении депрессии.

Это означает, что на появление депрессии оказывают влияние три типа факторов:

- биологические – касаются передачи в генах аномалий образования нейромедиаторов;

- психологические – относятся к психическим особенностям человека, например, его реакции на стресс, способности строить отношения с другими людьми и т.д.;

- социально-культурные факторы – включают в себя внешние факторы, например, материальные и профессиональные проблемы, угрозы развития патологий, травмы, вредные шаблоны поведения.

Роль наследственных факторов в развитии депрессии

Родство с больным депрессией ни в коем случае не означает автоматического появления заболевания. Единственный возможный вывод – повышенная восприимчивость к депрессивным расстройствам у родственников первой степени родства – вероятность возникновения у них депрессии на 15-30% выше, чем для детей здоровых родителей.

Генетика также влияет на возраст, в котором появляются первые симптомы болезни, замечено, что у людей, которые имеют родственников с депрессией, симптомы заболевания возникают в более молодом возрасте, чем у тех людей, которые не имели случаев депрессии в семье. Кроме того, чем меньше возраст родителей, страдающих этим заболеванием, тем больше риск развития однополярного аффективного расстройства у их детей.

Наследование депрессии у братьев и сестер

Исследования на идентичных близнецах, показали, что если один из них заболевает депрессией, у второго вероятность возникновения этого заболевания составляет от 22% до 67%. В случае двуяйцевых близнецов риск ниже – колеблется от 0% до 45%.

Что важно, даже если близнецы были сразу после рождения разделены и воспитывались в разных семьях, оба имеют одинаковую вероятность развития депрессии.

Наследование депрессии от родителей – не всегда виноваты гены

Хотя склонность к депрессии детей, чьи родители имеют расстройства настроения, выше, это не обязательно связано с генами. Большое влияние на возникновение заболевания оказывает способ воспитания детей и шаблоны поведения, которые передают им родители.

Если они постоянно борются с депрессией, то не способны осуществлять полноценное воспитание – они не могут уделять детям достаточно тепла и обеспечивать их должным уходом.

Травматические переживания и наследование депрессии

Основным фактором, вызывающим депрессию, являются ситуации, которые вызывают сильную стрессовую реакцию. Казалось бы, в этом случае депрессию вызывают внешние факторы, а не биологические. Оказывается, что это не так.

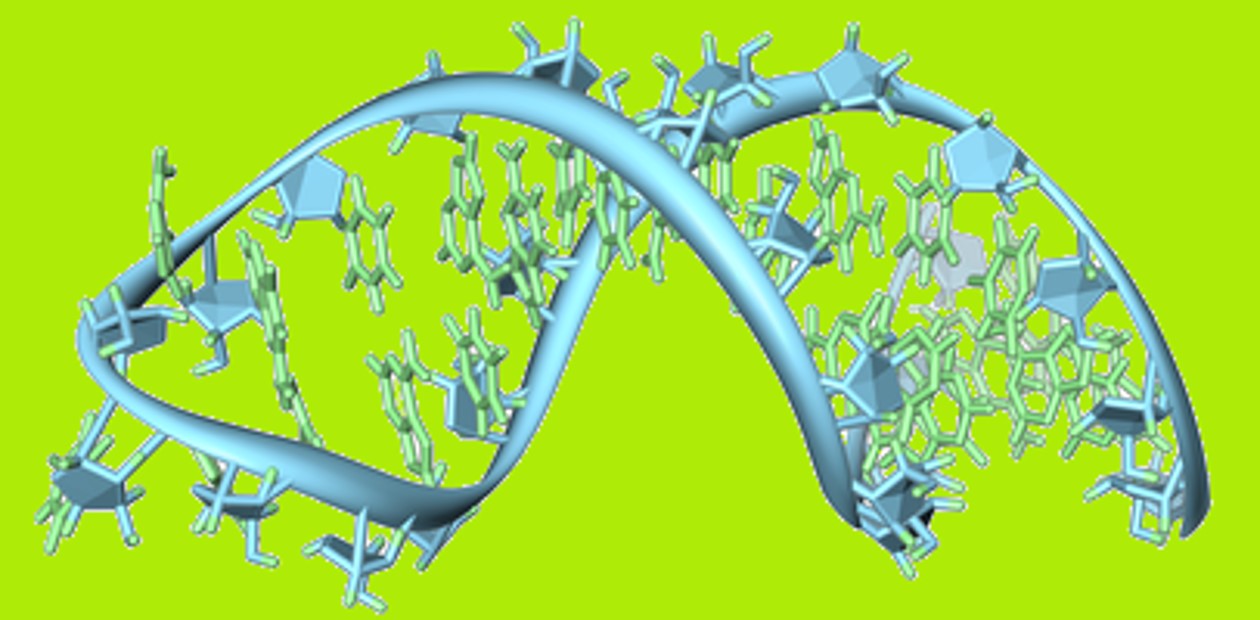

Ученые из университета в Тель-Авиве выявили, что стресс у крыс, связанный с влиянием окружающей среды, способствует возникновению определенных генетических изменений. Те же изменения появлялись у их потомства и в последующих поколениях, даже после ликвидации факторов стресса. На этом основании исследователи пришли к выводу, что сильные эмоциональные реакции оставляют в генах живых организмов неизгладимый след, который они передают другим поколениям.

Так же может быть у человека – наследование изменений в ДНК, вызванных ситуацией угрозы, может привести к большей подверженности депрессии и тревожным состояниям. Этот механизм объясняет, почему у потомков людей, выживших в катастрофе, наблюдается более низкий уровень кортизола – гормона стресса. Данный симптом характерен для синдрома посттравматического стресса, который может возникнуть, в частности, под влиянием травматических переживаний.

Источник

Депрессия передается от отцов путем «надгеномного» наследования

Считается, что состояние депрессии является следствием гормонального дисбаланса в мозге, возникающего в результате действия внешних факторов у людей, имеющих генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Однако «гены депрессии» так и не были выявлены. И лишь недавно исследователи обнаружили альтернативный генетический механизм, который может быть ответственен за развитие этой патологии

Депрессия – одно из наиболее распространенных психических заболеваний. Известно, что она возникает как результат дисбаланса в головном мозге ряда нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, и передается по наследству, однако причины и механизм развития этой болезни до сих пор во многом непонятны.

В последнее время исследователи депрессии стали обращать особое внимание на эпигенетические (надгеномные) механизмы, играющие роль мостика между генетическими и средовыми факторами. В этом случае жизненный опыт родителей отражается в клеточном геноме не в виде мутаций, а в форме метилирования ДНК, модификации белков-гистонов или изменения количества свободных молекул регуляторных РНК. И с генетическим материалом половых клеток все эти преобразования могут непосредственно передаваться потомкам.

Недавно группа китайских ученых изучила на примере лабораторных мышей, как именно может происходить такая передача. Чтобы вызвать у самцов мышей состояние, подобное депрессии, их в течение 5 недель ежедневно подвергали умеренному стрессу в виде ограничения в пище, необычного освещения, громких звуков и т.п. В результате у животных снизился прирост массы тела, а тесты показали рост таких эмоций, как отчаяние и безысходность, а также агедонию (снижение способности получать удовольствие). Кроме того, у них изменилась активность ряда генов, участвующих в работе нервной ткани.

Затем от самцов с индуцированной депрессией и здоровых самок было получено потомство, которое в обычных условиях не выказывало никаких отклонений по сравнению с контрольными животными. Но после воздействия хронического стресса в течение двух-трех недель дети депрессивных самцов также стали демонстрировать депрессивное поведение, а профиль активности генов в их мозге стал сходен с отцовским.

В поисках механизма наследственной передачи депрессии ученые выделили из сперматозоидов депрессивных самцов молекулярную фракцию малых РНК, которую ввели в оплодотворенную яйцеклетку здоровых мышей. Эмбрионы подсадили суррогатным матерям, которые в результате родили мышат с уже известными депрессивно-подобными признаками.

Не остановившись на достигнутом, ученые использовали для аналогичных целей синтетические молекулы 16 таких микроРНК, которые оказали такой же эффект, как и их природные «оригиналы». Но если при этом в оплодотворенные яйцеклетки наряду с этими микроРНК вводили синтетические молекулы антисмысловых РНК с нейтрализующим эффектом, то детеныши вырастали здоровыми.

Результаты этой работы говорят о том, что депрессия передается потомкам не благодаря мифическим «генам депрессии», а через надгеномный механизм – увеличение числа определенных малых регуляторных РНК. Эти унаследованные молекулы, по-видимому, нацелены на ключевые узлы генных сетей мозга эмбрионов, и в результате их работы формируется особый, «депрессивный» профиль активности генов.

К счастью, как показал еще ряд экспериментов, такая наследственная депрессия грозит только первому поколению. «Внуки» остаются здоровыми, с неизменным профилем регуляторных РНК, – по крайней мере, у мышей. Кроме того, эта работа подтвердила возможность успешного лечения депрессии с помощью продвинутого метода – антисмысловой терапии.

Источник

«Депрессивные гены» подвергают сомнению

Почти два десятка известных «депрессивных генов» оказались связаны с депрессией не более, чем любые другие.

Для депрессии, как и для других психоневрологических расстройств, активно ищут генетические причины. Действительно, депрессивные расстройства повторяются в семьях – то есть, очевидно, передаются по наследству. С другой стороны, наша психика во многом обусловлена молекулярно-клеточными процессами в мозге – появлением и исчезновением межнейронных синапсов, повышением и уменьшением уровня нейромедиаторов, которые помогают нервному импульсу перескочить через синапс, и т. д. Но синапсы, нейромедиаторы и прочее зависит опять же от генов.

В качестве одного из самых известных «депрессивных генов» можно вспомнить 5-HTTLPR. Строго говоря, это не ген, а регуляторная область перед геном SLC6A4. А вот SLC6A4 кодирует белок, захватывающий серотонин из синаптической щели и возвращающий его обратно в нейрон-передатчик. Серотонин используют нейронные цепи, обслуживающие хорошее настроение и радостные эмоции (хотя его роль этим не ограничивается). Соответственно, белки и их гены, которые управляют уровнем серотонина, будут влиять на силу радостных эмоций.

Нейромедиатор, который не был использован, поглощает нейрон-передатчик. Но может быть так, что белок, который этим занимается, окажется слишком старательным и будет возвращать обратно слишком много серотонина, так что на радость его, грубо говоря, просто не останется. То, каким будет белок, зависит от вышеупомянутой регуляторной области перед геном SLC6A4. Соответственно, можно предположить, что человек, у которого из-за определённого варианта 5-HTTLPR получится слишком старательный транспортёр серотонина, будет особенно предрасположен к депрессии.

Однако по мере того, как исследователи описывали разные гены, связанные с депрессией, по их поводу возникало всё больше сомнений. Так, два года назад сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе писали в Molecular Psychiatry, что связь 5-HTTLPR с депрессией может быть сильно преувеличена. А на днях в American Journal of Psychiatry вышла статья сотрудников Колорадского университета в Боулдере, проанализировавших 18 депрессивных генов, каждому из которых было посвящено не менее десяти научных работ. Среди них был и вышеупомянутый SLC6A4 (чью депрессивность, кстати говоря, изучают уже около двадцати лет), и ген BDNF, кодирующий белок под названием нейротрофический фактор мозга. От BDNF зависит рост нейронов и уровень дофамина – ещё одного нейромедиатора, связанного с чувством счастья и удовольствия.

За годы совершенствования методов, позволяющих читать ДНК, появились огромные банки данных, содержащие генетические сведения о десятках и сотнях тысячах людей. Из нескольких таких банков авторы работы взяли сведения о 620 000 людей, чтобы понять, как связаны с депрессией известные «депрессивные гены», взятые поодиночке или порознь. Оказалось, что все они связаны с депрессией не более, чем любые другие гены. То есть исследования, в которых говорилось о том, что тот или иной ген связан с высокой вероятностью депрессии, сообщали на самом деле ложноположительные результаты. И происходило так во многом из-за того, что в прошлых работах часто оперировали небольшой статистикой.

Но это не значит, что у депрессии нет генетических причин. Просто её генетический портрет в действительности на самом деле намного сложнее. Скорее всего, со стороны генома в депрессию вносят вклад очень, очень много генов, однако если рассматривать их в индивидуальном порядке, то мы обнаружим, что по отдельности их роль очень и очень невелика. (Одно из косвенных свидетельств в пользу такой точки зрения – то, что во время депрессии активность многих генов в женском и мужском мозге изменяется противоположным образом.) Возможно, именно большие генетические данные помогут охватить всю мозаику «депрессивных генов» – и помогут, наконец, понять, как эффективно бороться с депрессией с учётом её особенностей у разных пациентов.

Источник