- Заболевания костного мозга. Исследование и виды заболеваний костного мозга

- 1. Костный мозг

- 2. Исследование костного мозга

- 3. Заболевания костного мозга

- Миеломная болезнь

- Множественная миелома

- Акции

- Содержание статьи:

- Причины и факторы риска возникновения множественной миеломы

- Симптоматика заболевания

- Миеломная нефропатия

- Анемия

- Гиперкальциемия

- Инфекционные осложнения

- Нарушения свертываемости крови

- Миеломный амилоидоз

- Классификация множественной миеломы

- Стадии множественной миеломы

- Лечение множественной миеломы

- Прогноз и профилактика заболевания

Заболевания костного мозга. Исследование и виды заболеваний костного мозга

1. Костный мозг

Костный мозг не имеет прямого отношения к нервной системе человека. Однако важность его настолько велика, что отразилась в названии. Внутреннее содержимое костей — это жизненно важный орган, называемый «мозгом», что подчёркивает высокую функциональную значимость костного вещества. Как известно, работа всего организма организована таким образом, что необходим постоянный обмен веществами между всеми частями тела, органами и тканями. Эту функцию выполняет кровь. Именно в костном мозге происходит постоянное обновление компонентов крови — процесс образования новых кровяных телец трёх видов: эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Вторая уникальная характеристика костного мозга — это наличие в его составе стволовых клеток, способных превращаться в клетки любого органа или любой ткани, присущей данному организму. Эта особенность в настоящее время активно изучается и используется в самых инновационных методиках лечения заболеваний, до недавнего времени считавшихся неизлечимыми (в первую очередь, онкологических).

Вес тканей костного мозга во всём организме — около трёх килограмм. Больше всего их в костях таза, грудины, рёбрах, черепе и позвоночнике. Ткань представляет собой мягкую губчатую субстанцию. Содержимое костей — это два вида костного мозга: красный и жёлтый. Красный костный мозг несёт всю функциональную нагрузку по синтезу крови. Желтый — это вспомогательное вещество. Ткань костного мозга функционально очень лабильна и отзывается усилением выработки тех или иных компонентов крови в ответ на происходящие в организме процессы (инфекции, кровотечения, соматические нарушения). Печень, селезёнка и лимфатические узлы — это вспомогательные органы кроветворения, также участвующие в поддержании оптимального состава крови.

2. Исследование костного мозга

К сожалению, количество стволовых клеток в костном мозге человека ограничено и не может восполняться. Однако их вполне хватает на всю жизнь, если мозг остаётся здоровым.

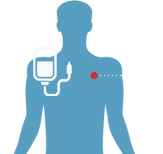

При нарушениях в составе крови и подозрении на заболевания самого костного мозга проводится глубокое исследование состава красного костного вещества. Забор материала на анализ производится путём пункции при помощи короткой толстой иглы. Прокол у взрослых делается в области грудины, у детей — в бедренной кости или пятке. Процедура эта достаточно болезненная, хотя и безопасная (применяется местная анестезия). Исследование костного мозга всегда назначается при лейкозах, менингите, подозрении на гематологические заболевания. Исследование материала нужно проводить достаточно быстро, только в этом случае результат будет достоверным и информативным.

3. Заболевания костного мозга

Все заболевания костного мозга относятся к тяжёлым, поскольку несут серьёзную угрозу жизни. Нарушения в составе крови снижают способность организма адекватно реагировать на угрозы, приходящие извне; усложняется поддержание внутренней стабильности организма; нарушается продуктивность происходящих процессов; возникает дефицит или чрезмерное накопление определённых веществ в органах и тканях; угнетаются иммунные и нервно-психические реакции.

По симптоматике и характеру нарушений выделяют основные заболевания костного мозга:

Апластическая анемия диагностируется, если происходит прекращение функционирования стволовых клеток. Поскольку они не обладают способностью к восстановлению и воспроизводству самих себя, позднее выявление этого заболевания очень опасно. Со временем красный костный мозг полностью замещается жировыми тканями. Причиной такого опасного заболевания, как правило, являются паразиты. Продукты жизнедеятельности гельминтов приводят к интоксикации, угнетающей стволовые клетки костного мозга; Железодефицитная анемия возникает при остром дефиците железа в организме. Причиной такого состояния могут стать большие кровопотери, плохое питание, а также болезни желудочно-кишечного тракта, при которых железо не усваивается, даже если пища разнообразна и включает железосодержащие продукты (яблоки, мясо, яйца, рыбу, печень, ягоды); Лучевая болезнь. Заболевание возникает в результате облучениями большими дозами радиоактивного и иных опасных излучений. Стволовые клетки мозга подвергаются столь серьёзному разрушительному воздействию, что это может стать началом опаснейших трудноизлечимых заболеваний. Экстренные меры здесь должны быть направлены на нейтрализацию воздействия и выведение из организма радиоактивных веществ; Острый лейкоз — нарушение иммунологического контроля над появляющимися время от времени клетками с мутациями. В норме иммунные механизмы вовремя выявляют образование клеток с опасными злокачественными нарушениями и уничтожают их, не давая возможности приступить к самовоспроизводству. Если появляются достаточно устойчивые раковые клетки или их образование под действием каких-то факторов слишком ускоряется, иммунные механизмы не справляются и позволяют клеткам-мутантам начать бесконтрольный рост и размножение. В результате здоровые клетки крови и костного мозга постепенно вытесняются больными, что очень опасно. Происходят нарушения во всех процессах жизнедеятельности, поскольку кровь уже не может в полной мере выполнять свои функции. Лишь своевременная диагностика и лечение дают больному шанс на выздоровление.

Костный мозг — это жизненно важный орган. Любые нарушения в его работе несут серьезную угрозу для всего организма. При малейшем подозрении на заболевание костного мозга нельзя медлить с обращением к врачу, поскольку чаще всего прогноз для таких больных напрямую зависит от стадии заболевания, на которой начато лечение.

Источник

Миеломная болезнь

Миеломная болезнь (миелома, множественная миелома, плазматическая миелома) – злокачественное заболевание крови. В основе болезни — увеличение выработки плазматическими клетками (В-лимфоцитами) моноклонального иммуноглобулина.

Основная функция плазматических клеток – выработка антител в ответ на внедрение в организм чужеродных агентов, например, возбудителей инфекций. При множественной миеломе происходит избыточное увеличение популяции плазматических клеток. Новые клетки незрелые и не могут полноценно выполнять свои функции. Но они вырабатывают большое количество моноклональных иммуноглобулинов (парапротеинов). Это ущербные антитела одного класса, которые не обладают защитной способностью. Усиленная продукция иммуноглобулинов ведет к повышению уровня белка в крови. Накопление фрагментов таких антител (легких и тяжелых белковых цепей) в органах и тканях приводит к нарушению функции различных систем организма и к появлению клинических симптомов заболевания. Наиболее выражено поражение костной ткани, почек, сердца и органов кроветворения.

При разрастании миеломных клеток в костной ткани происходит разрежение костного вещества, активируются остеокласты (клетки, разрушающие костную ткань), в большом количестве высвобождается кальций. В итоге повышается хрупкость костей и развивается остеопороз. Миеломная болезнь, в основном, поражает плоские кости (ребра, кости черепа) и кости позвоночника.

Накопление парапротеинов (фрагментов ущербных антител) в крови приводит к повышению вязкости крови. Как следствие, увеличивается риск образования тромбов, что является причиной инсультов и инфарктов.

Накопление белка (белковая инфильтрация) в тканях внутренних органов приводит к амилоидному поражению. Отложение амилоидного белка в миокарде ведет к утолщению и уплотнению сердечной мышцы. Это создает препятствие для полноценного расслабления миокарда во время диастолы. В результате развивается сердечная недостаточность. Причиной формирования почечной недостаточности является отложение протеинов в почечных клубочках и сужение просвета канальцев.

В красном костном мозге усиленная продукция миелоидных клеток подавляет размножение других клеток крови. Последствием этого является уменьшение количества лейкоцитов (лейкопения), что ведет к снижению иммунной защиты организма и увеличению риска инфекционных заболеваний. Уменьшение количества эритроцитов (эритропения) приводит к анемии, а снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения) — к нарушению свертываемости крови.

Множественная миелома развивается, как правило, у людей старше 40 лет. Неблагоприятными факторами являются хронические инфекционные заболевания, воздействие ионизирующего излучения, употребление токсичных препаратов, генетическая предрасположенность. Появление на протяжении жизни различных генетических нарушений способствует образованию плазматических клеток, продуцирующих нефункциональные иммуноглобулины. Генетические перестройки могут быть различными, что и обеспечивает достаточно вариабельную клиническую картину. В группе особого риска оказываются люди старше 65 лет, на протяжении длительного времени подвергавшиеся пагубному воздействию неблагоприятных факторов.

Миеломная болезнь может протекать бессимптомно от нескольких месяцев до нескольких лет. Одним из первых признаков являются боли в костях, которые усиливаются при движении, а также переломы костей. Люди, заболевшие множественной миеломой, более подвержены бактериальным и вирусным инфекциям. Страдает общее самочувствие: появляются слабость, головокружение, головная боль, тошнота и рвота. Часто возникают носовые кровотечения, тромбоз глубоких вен. Нарастает одышка, и происходит быстрая потеря массы тела. При вовлечении в злокачественный процесс внутренних органов появляются симптомы, вызванные нарушением их функции (сердечная недостаточность, почечная недостаточность и другое).

В зависимости от наличия неблагоприятных хромосомных аномалий, уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ), уровня альбумина и бета2-микроглобулина сыворотки крови, выделяют три стадии миеломы. На третьей стадии обнаруживают высокий уровень ЛДГ и белковых фракций и выявляют генетические аномалии высоко риска. Также миелому подразделяют на тлеющую (асимптоматическую) и симптоматическую. Тлеющая миелома характеризуются повышением уровня парапротеинов в крови и наличием их в моче. Повреждения внутренних органов при тлеющей форме миеломы отсутствуют. Но при этом обязательно обнаруживаются более 10 % клонов незрелых плазматических клеток в костном мозге.

Симптоматическая форма миеломной болезни, помимо высокого (более 10 %) содержания клональных плазматических клеток в костном мозге, отличается ещё и наличием одного или нескольких признаков из комплекса CRAB. Аббревиатура CRAB включает следующие состояния: C — гиперкальциемию, R – нарушение функции почек, A – анемию, B – поражение костей скелета. Могут наблюдаться симптомы поражения других внутренних органов.

Диагностика множественной миеломы начинается с тщательного сбора жалоб у пациента. Затем проводят осмотр пациента: осматривают миндалины и полость рта, выполняют пальпацию лимфатических узлов, печени и селезенки и определяют общее состояние пациента по шкале ELOG. Это шкала от 0 до 4, которая помогает оценить активность пациента, его способность выполнять работу и обслуживать себя.

Особое внимание при диагностике миеломы уделяют лабораторным методам исследования, которые применяют на всех этапах лечебно-диагностического процесса (при первичном обращении, при определении тактики лечения, для контроля проводимой терапии, при возникновении нежелательных последствий приема препаратов, при подозрении на рецидив заболевания).

Для обнаружения и подтверждения миеломы, для определения активности злокачественного процесса и оценки успешности проводимой терапии, проводят исследование белковых фракций в крови и моче методом электрофореза с определением моноклональных иммуноглобулинов и бета2-микроглобулина. Также моноклональность иммуноглобулинов оценивают с помощью М-градиента (узкая полоса на электрофореграмме, которую формируют моноклональные иммуноглобулины).

Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови и моче, скрининг и типирование парапротеинов.

Определение биохимических показателей крови:

Исследование показателей свертывающей системы крови:

Обязательным при диагностике множественной миеломы является гистологическое и цитологическое исследование образцов клеток костного мозга. Клетки костного мозга получают инвазивным методом — при пункции кости. Но только эти виды исследований позволяют оценить процент незрелых плазматических клеток в костном мозге, что является необходимым как для постановки диагноза, так и для определения стадии миеломы.

Для получения более подробной информации при подтвержденном диагнозе или при рецидиве заболевания, рекомендуется провести цитогенетическое исследование плазматических клеток. Цель такого обследования — выявление наиболее значимых мутаций. Это помогает уточнить прогноз заболевания и стадию патологического процесса.

Основными инструментальными методами диагностики миеломной болезни являются рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Показания для назначения каждого вида исследования определяет лечащий врач в зависимости от конкретной клинической ситуации. Все они направлены на оценку состояния костной ткани, поражение которой при миеломной болезни наблюдается в 80% случаев.

Таким образом, можно выделить основную триаду симптомов множественной миеломы:

- наличие незрелых плазматических клеток (более 10%) в костном мозге,

- обнаружение М-градиента при электрофорезе белков сыворотки крови или мочи;

- процессы разрушения костной ткани.

Продолжительность и качество жизни пациентов зависят от стадии, на которой обнаружено заболевание. Поэтому при выявлении каких-либо симптомов необходимо провести своевременное и полное обследование. Современные методы лечения позволяют добиться полной ремиссии заболевания и продлить жизнь.

- Клинические рекомендации «Множественная миелома», 2019 год.

- «Миеломная болезнь в практике терапевта» В.В. Скворцов, Д.А. Штонда, Д.А. Железнова. Смоленский медицинский альманах, 2019 год

- «Влияние миеломной болезни на показатели вариабельности ритма сердца» Е.В. Родина, А.Г. Булгак. Проблемы здоровья и экологии, 2010 год.

- «Миеломная болезнь с острой почечной недостаточностью» А.П. Баранов, Ю.П. Гапоненков, А.Д. Парамонов, С.Г. Мусселиус, А.Г. Бузин. Лечебное дело, 2005 год.

Источник

Множественная миелома

Множественная миелома — это вид онкопатологии, локализованной в костном мозге и поражающей кровеносную систему. Заболевание приводит к увеличению количества кальция, который откладывается в органах. Опухоль костного мозга влияет на окружающие ткани и кости: позвоночник, череп, таз. Кровь становится гуще за счёт повышенного количества белка. Обычно выявляется у людей от 60 лет и старше.

Акции

Оперативные вмешательства со скидкой 7%.

Онкоконсилиум может потребоваться как при лечении в «СМ-Клиника», так и пациентам других медицинских учреждений с целью получения альтернативного мнения.

«СМ-Клиника» предоставляет своим пациентам предоперационное обследование со скидкой до 72%!

Консультация врача-хирурга по поводу операции бесплатно!

Содержание статьи:

Множественная миелома (ММ) представляет собой злокачественное опухолевое поражение B-лимфоцитов – плазматических клеток, отвечающих за иммунные функции. Относится к группе хронических миелобластных лейкозов. Патология также именуется миеломной болезнью, плазмоцитомой, болезнью Рустицкого-Калера.

Согласно последней версии классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2017 г. термин «множественная миелома» заменен на термин «плазмоклеточная миелома» Источник:

Менделеева Л.П. Множественная миелома. Клинические рекомендации / Л.П. Менделеева [и др.] // Современная онкология. — 2020. — № 22 (4). — С. 6-28. .

Среди всех злокачественных опухолей на долю множественной миеломы приходится около 1%, среди опухолей органов кроветворения и лимфоидной ткани – 10-15%.

Болезнь чаще диагностируется у людей старшего возраста – в некоторых случаях ее симптомы обнаруживаются после 50 лет, средний возраст больных 66-70 лет, у людей до 40 лет распространенность патологии не превышает 2% Источник:

Менделеева Л.П. Множественная миелома. Клинические рекомендации / Л.П. Менделеева [и др.] // Современная онкология. — 2020. — № 22 (4). — С. 6-28. . Заболевание встречается во всех странах мира у людей всех рас Источник:

Бессмельцев С.С. Множественная миелома (лекция) / С.С. Бессмельцев // Вестник гематологии. — 2014. — Т. X. — № 3. — С. 6-39. .

В России, по данным на 2017 год, заболеваемость ММ составила 2,78 случаев на 100 тыс. населения.

Множественная миелома на сегодня считается неизлечимым заболеванием, терапия направлена на сдерживание роста опухоли, продление жизни больных и поддержание ее качества. Прогноз зависит от того, на какой стадии выявлено заболевание, возраста пациента, степени поражения и соответствующих лабораторных показателей. К сожалению, миеломная болезнь часто диагностируется только с появлением клинических симптомов, при этом с момента начала заболевания до явной симптоматики может пройти достаточно долгое время, в течение которого выявить патологию можно только по анализу крови.

Причины и факторы риска возникновения множественной миеломы

Болезнь развивается вследствие мутаций в клетках-предшественниках B-лимфоцитов. Причины возникновения мутаций неизвестны, но существуют факторы риска, их провоцирующие. Это:

- наследственная предрасположенность;

- воздействие физических и химических канцерогенов, радиоактивного излучения;

- прием иммуносупрессоров, иммунодефицитные состояния;

- длительная антигенная стимуляция клеток лимфоидной системы после вирусных инфекций.

Симптоматика заболевания

В 10-20% случаев болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно при плановых обследованиях, когда обнаруживается высокая СОЭ или белок в моче Источник:

Бессмельцев С.С. Множественная миелома (лекция) / С.С. Бессмельцев // Вестник гематологии. — 2014. — Т. X. — № 3. — С. 6-39. . Поэтому людям из групп риска – больным ВИЧ, принимающим иммуносупрессоры, перенесшим тяжелые вирусные инфекции, работникам вредных производств – следует периодически сдавать анализы крови и мочи.

В период клинических симптомов, как правило, раньше других появляются боли практически во всех костях скелета – позвоночнике, ребрах, грудине, тазовых, бедренных, плечевых костях. Боли возникают самопроизвольно при движении или пальпации. Позднее развивается остеопороз, могут возникать переломы, в таких случаях боль носит постоянный локализованный характер. Вследствие компрессионных переломов позвонков появляются сопутствующие симптомы, характерные для сдавления корешков спинного мозга, изменение чувствительности, параплегии, нарушение моторики мочевого пузыря и кишечника.

При ММ поражаются различные органы с соответствующей симптоматикой.

Миеломная нефропатия

Поражение почек, развивающееся вследствие склерозирования почечных канальцев, вынужденных фильтровать большой объем миеломного белка. Кроме того, в поражении почек при множественной миеломе принимают участие дегидратация, повышение уровня кальция в крови, сопутствующие инфекции и прием высоких доз нестероидных противовоспалительных препаратов. Миеломная нефропатия имеет различные проявления, от бессимптомной протеинурии (наличие белка в моче) до тяжелой почечной недостаточности. К нефропатии могут присоединяться инфекционные поражения почек.

Анемия

Инфильтрация костного мозга миеломными клетками приводит к снижению количества эритроидных клеток-предшественников, из которых образуются эритроциты. Помимо снижения гемоглобина и цветового показателя, в анализах крови обнаруживается значительно ускоренная СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Больные с анемией испытывают слабость, беспричинную усталость, головокружения. У них отмечается сухость и бледность кожи, ломкость ногтей и волос.

Гиперкальциемия

Повышенное содержание кальция в крови приводит к появлению тошноты с приступами рвоты, учащенному мочеиспусканию, мышечной слабости, вялости, сонливости, потере сознания, вплоть до коматозного состояния в терминальной стадии болезни.

Инфекционные осложнения

При ММ в несколько раз повышается риск возникновения бактериальных и вирусных осложнений. Наиболее часто у пациентов развиваются инфекционные поражения почек и легких (пневмония). Присоединение инфекции – одна из ведущих причин смертности от множественной миеломы.

Нарушения свертываемости крови

Белки, вырабатываемые миеломными клетками, провоцируют повышенную вязкость крови, из-за чего появляются как местные симптомы – кровоизлияния в сетчатку глаза, носовые, маточные и другие кровотечения, так и общие – одышка, головокружение, инсультоподобные признаки.

Миеломный амилоидоз

Инфильтрация тканей миеломными клетками. Поражаются практически все органы и системы – сердечно-сосудистая, выделительная, нервная системы, желудочно-кишечный тракт, роговица глаз, суставы, кожа – с соответствующими поражениями.

Обращаться к врачу следует при появлении первых, даже неспецифических признаков заболевания, – слабости, вялости, болей в костях.

Классификация множественной миеломы

ММ классифицируют по характеру распространения новообразований, с учетом характеристик клеток, по секретированию парапротеинов.

По характеру распространения опухолевого инфильтрата:

- Локальная узловая форма (солитарная плазмоцитома):

- костная локализация – присутствует единичный очаг остеолиза (разрушения кости), плазмоклеточная инфильтрация костного мозга не выявляется;

- внекостная (экстрамедуллярная) локализация – опухолевое поражение лимфоидной ткани;

- Генерализованная (множественная миелома) – поражает красный костный мозг позвоночника, плоских костей, проксимальных отделов длинных трубчатых костей. Подразделяется на:

- множественно-узловатая;

- диффузно-узловатая;

- диффузная.

По характеристикам клеток:

- плазмоцитарная;

- плазмобластная;

- полиморфно-клеточная;

- мелкоклеточная.

По секреции парапротеинов:

- несекретирующие миеломы;

- диклоновые миеломы;

- миелома Бенс-Джонса;

- A-, G-, M-миеломы.

Стадии множественной миеломы

Стадирование множественной миеломы осуществляется на основании системы Дьюри-Салмона либо согласно международной системе ISS/R-ISS (международная система, пересмотренная в 2014 году).

По Дьюри-Салмону для определения стадии заболевания рассматривают следующие критерии:

- содержание моноклонального иммуноглобулина в крови и моче;

- уровень кальция в сыворотке крови, возрастающий при высвобождении его из костной ткани;

- степень анемии, вызванной угнетением эритропоэза;

- степень деструкции костной ткани.

В соответствии с этими критериями выделяют три стадии ММ.

| Стадия | Признаки | Клеточная масса (1012/м2) |

| I | Моноклональный глобулин – незначительное количество; Уровень кальция в крови – норма; Гемоглобин – норма или незначительно понижен (не менее 10 г/дл); Переломы или другие повреждения костей – отсутствуют либо единичный эпизод. | 1,2 |

Для каждой из стадий выделяют подстадию A или B, в зависимости от нарушения функции почек:

- A – функция почек в норме, сывороточный креатинин

Для цитогенетического исследования опухолевых клеток показана биопсия костного мозга. Также проводится иммунофенотипирование клеток крови.

Для исключения поражения различных органов или при имеющейся симптоматике назначаются:

- ЭКГ, УЗИ сердца;

- рентгенография, КТ грудной клетки;

- эзофагогастродуоденоскопия;

- консультации кардиолога, невропатолога, нефролога и других врачей по показаниям.

При метастазировании ММ малигнизированные клетки лимфогенным путем распространяются в костную ткань. Метастатические очаги определяются с помощью рентгенографии или компьютерной томографии костей.

Лечение множественной миеломы

Тактика лечения ММ зависит от того, на какой стадии выявлено заболевание, а также от особенностей его течения. В случаях бессимптомной (тлеющей) миеломы (около 10% больных) болезнь прогрессирует очень медленно и не требует противоопухолевого лечения. Поэтому иногда на первых стадиях заболевания врачи выбирают выжидательную тактику, чтобы оценить скорость развития патологии.

При имеющейся симптоматике больным показано специфическое противоопухолевое лечение. Его схема назначается врачом с учетом всех факторов: вида множественной миеломы, возраста больного, имеющихся сопутствующих заболеваний, данных лабораторных анализов. Пациенту могут быть назначены химиотерапия, лучевая терапия, трансплантация костного мозга. В сочетании с основными методами лечения могут использоваться иммунотерапия (биотерапия), плазмаферез крови, терапия глюкокортикостероидами.

Совместно с противоопухолевым лечением проводится симптоматическая терапия для поддержания нормального функционирования пораженных органов и систем.

При болевом синдроме рекомендуется проведение обезболивающей терапии, при сильных болях – с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Прогноз и профилактика заболевания

На сегодняшний день ММ считается неизлечимым заболеванием с неизбежным возникновением рецидивов. Как правило, рецидивы развиваются в течение года после лечения миеломной болезни, каждая последующая ремиссия короче предыдущей.

Прогноз выживаемости зависит от стадии, на которой выявлена множественная миелома, и ее вида. При выявлении на I и II стадиях средняя продолжительность жизни составляет 4-4,5 лет, при IIIA стадии – около 2,5 лет.

Самый неблагоприятный прогноз при ММ, выявленной на IIIB стадии, продолжительность жизни больных около 15 месяцев. При первичной резистентности к химиотерапии выживаемость составляет менее года.

Профилактики множественной миеломы не существует, так как неизвестны факторы, приводящие к мутации клеток. Больным после прохождения лечения ММ в течение всей жизни необходимо наблюдение гематолога.

Источники:

- Бессмельцев С.С. Множественная миелома (лекция) / С.С. Бессмельцев // Вестник гематологии. — 2014. — Т. X. — № 3. — С. 6-39.

- Кучма Ю.М. Множественная миелома / Ю.М. Кучма // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. — 2012.

- Менделеева Л.П. Множественная миелома / Л.П. Менделеева, О.С. Покровская // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. — 2009.

- Менделеева Л.П. Множественная миелома. Клинические рекомендации / Л.П. Менделеева [и др.] // Современная онкология. — 2020. — № 22 (4). — С. 6-28.

- Семочкин С.В. Множественная миелома / С.В. Семочкин // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. — 2020. — № 13 (1). — С. 1-24.

Источник