- Детство

- Вход

- Напомним пароль

- Статьи

- Депрессия конца первого года

- Депрессия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы депрессии

- Патогенез депрессии

- Что происходит в орагнизме при депрессии

- Классификация и стадии развития депрессии

- Осложнения депрессии

- Чем опасна депрессия

- Диагностика депрессии

- Обследование при депрессии

- Дифференциальная диагностика депрессии

- Лечение депрессии

- Поддерживающее лечение при депрессии

- Медикаментозная терапия депрессии

- Психотерапия при лечении депрессии

- Электрошоковая терапия при депрессии

- Фототерапия при депрессии

- Как самостоятельно избавиться от депрессии

- Что делать, если депрессией болен близкий человек

- Прогноз. Профилактика

Детство

Вход

Напомним пароль

Статьи

Депрессия конца первого года

Неожиданно впавшие в уныние мамы годовалых малышей не понимают, что происходит. Давайте в этом разберемся!

Ваш малыш подрос и уже отпраздновал свой первый день рождения. Казалось бы, все, самое тяжелое позади и надо только радоваться. А у мамочки все чаще слезы на глазах и какая-то непонятная тоска… Если вы замечаете у себя такие же симптомы, не пугайтесь и не обвиняйте во всем собственную нервную систему, неуравновешенный характер или плохую экологическую обстановку. В том, что с вами происходит, нет ничего необычного, это состояние, к сожалению, знакомо многим. И называется оно — депрессия конца первого года. Про послеродовую депрессию знают, наверное, уже все. И мамы, и окружающие воспринимают ее как нечто естественное. Они заранее подготавливаются к ней и умеют бороться. Ведь когда знаешь, что твои ощущения типичны для женщин в таком же положении, справиться с тоской намного легче. А вот про то, что подобное состояние может вернуться через год, догадываются не многие. Об этом редко говорят и практически не пишут. А женщины чувствуют себя еще более угнетенно, не понимая, что происходит, и не находя поддержки у родных и знакомых.

Что со мной?

Между тем происходящее с ними вполне объяснимо. Ведь что вызывает вышеупомянутую послеродовую депрессию? Перенесенное физическое и эмоциональное напряжение, появившееся чувство постоянной тревоги за ребенка, беспокойство по поводу собственной внешности, волнение из-за отношений с мужем… И конечно же, физиологические и гормональные изменения в организме. Все это соединяется, накапливается и приводит у одних — к слезам, повышенной раздражительности, у других — к отчаянию или полной апатии. Тот же механизм начинает действовать и год спустя. Происходит это примерно так. К трем месяцам совместной жизни с малышом мама начинает ощущать себя более уверенно. Вы уже отлично понимаете своего кроху, умеете накормить, развлечь и убаюкать, знаете его режим.

С этого времени и где-то до девяти месяцев наступает полоса относительного покоя. Однако это вовсе не означает, что жизнь становится легкой и беззаботной. Конечно, нет. Просто вы чувствуете, что все трудности вам по плечу, приноравливаетесь к ним, привыкаете и справляетесь. С девяти месяцев начинается сложный период. И вот почему. Во-первых, ребенок от девяти месяцев до полутора лет переживает так называемый кризис первого года. Как и все последующие кризисы переходного возраста — в три года, семь лет и тринадцать-четырнадцать, он связан с возросшей самостоятельностью ребенка. Малыш начинает делать что-то сам, проявляет собственную волю и конечно же бунтует. И зачастую случается, что мама просто не успевает за своим крохой. Она теряется: только что это был запеленутый комочек, неотделимая часть ее, а теперь — какой-то маленький сорванец, как будто все делающий наперекор. Еще недавно он лежал в своей кроватке, а сегодня уже тянется к горячей плите, влезает на стул, роется в цветочном горшке. От него нельзя ни на минуту отвернуться, на другие дела катастрофически не хватает времени. К тому же растущему человечку уже недостаточно пищи, тепла и заботы. Ему нужно развиваться, а маме придется подумать о соответствующих играх и занятиях.

Примерно в это же время приходит пора отлучения крохи от груди, переселения его в отдельную кроватку. И вам предстоит набраться мужества, ведь малышу могут поначалу не понравиться такие перемены в жизни. Маме же нередко кажется, что она лишает себя и ребенка особой близости. Все эти новые проблемы добавляют волнения и беспокойства. А ведь их хватало и раньше.

Работать мамой

Как распознать

По мнению специалистов, явными симптомами депрессии второго года являются:

- снижение активности;

- ухудшение сна и аппетита;

- плаксивость;

- раздражительность;

- нежелание общаться;

- заниженная самооценка;

- снижение сексуального влечения.

Заметив у себя подобные ощущения, лучше обратиться за помощью к врачам, психологам, психотерапевтам. Ведь такое состояние опасно не только для мамы — страдает от него и ребенок. А вот поддаваться панике не стоит. В вашем арсенале вполне хватит средств для того, чтобы справиться с происходящим. Лучше всего, конечно, не лечение, а профилактика. То есть правильная подготовка к совместной жизни с малышом еще до его появления на свет.

Полезные советы

Еще во время беременности каждой будущей маме стоило бы изучить основные навыки обращения с младенцем. Это можно сделать на специальных курсах, чьи адреса подскажут в женской консультации. Особое внимание следует обратить на такие школы для родителей, где будущие мамы и папы смогут закрепить теоретические знания, купая, переодевая и укачивая игрушечных младенцев. На этих же курсах, скорее всего, вы сможете проконсультироваться со знающим педиатром, который подробно расскажет, какое состояние и поведение ребенка является абсолютно нормальным, а что должно насторожить вас. Это убережет молодых родителей от напрасных переживаний, возможных ошибок и конфликтов с родными вроде «Это ты недосмотрела за нашим маленьким!» или «Какая высоченная температура! Да ее даже взрослый не выдержит, а ты все чего-то ждешь!». Заранее спланируйте первые месяцы после рождения крохи, постаравшись найти себе помощников. Если на эту роль приглашается бабушка малыша, обговорите, какую именно поддержку вы от нее ждете. Попробуйте объяснить, что нас не слишком устроит ситуация, когда авторитарная бабушка неожиданно появляется в вашей квартире и безапеляционно заявляет: «Сейчас я буду убираться, а потом научу тебя правильно сцеживаться. Ребенка, между прочим, следует переодеть — из форточки дует». Если же вы чувствуете, что бабушка не сможет измениться и принять ваши правила, подумайте о платных помощницах. При этом предпочтительнее нанять домработницу, а не няню. Ведь прежде всего вам нужны время и силы, чтобы заниматься своим малышом.

Себе любимой…

Кстати, чтобы этих самых сил хватило надолго, необходимо позаботиться о самой себе. Мама маленького ребенка должна иметь возможность поспать хотя бы один часок днем. (Врачи утверждают, что одни час сна до полуночи равен двум часам после полуночи.) Если вам кажется, что вы не сможете расслабиться и уснуть, потому что постоянно думаете о ребенке или лихорадочно прикидываете, сколько домашних дел можно было бы переделать за это время, попробуйте освоить несколько самых простых упражнений по релаксации. Поручите кому-нибудь заботу о малыше или просто подождите, пока он заснет. Включите тихую приятную музыку пли наслаждайтесь тишиной. Лягте на пол, подложив под изгиб шеи свернутое полотенце или покрывало толщиной с ваше запястье, а под поясницу — опору толщиной с локоть. Закройте глаза. Глубоко дышите, вдыхая через нос и выпуская воздух через рог. Попытайтесь представить что-нибудь очень приятное: вы лежите на прогретом солнцем песочке, а соленые волны прибоя накатывают на вас, смывая всю усталость, снимая напряжение. Пятнадцать-двадцать минут подобных тренировок — и вы снова готовы к нагрузкам.

Однако на этом забота о себе не кончается. Полноценное питание важно независимо от того, кормите вы или нет. Пять раз в день необходимо есть здоровую, разнообразную и вкусно приготовленную пищу. А значит, вашим близким следует побеспокоиться о том, чтобы холодильник был всегда загружен полезными и простыми в приготовлении продуктами. Кроме того, не забывайте о витаминных комплексах, рекомендуемых врачом. Кстати, принимать их советуют не только во время беременности и кормления, но и позже. Едва ли не больше чем еда и сон, молодой маме нужна перемена обстановки. И если первые два месяца вы подстраиваетесь под ребенка, узнаете кроху и привыкаете к нему, то с третьего-четвертого месяца хорошо бы раз в неделю оставлять малыша в надежных руках и получать около шести часов свободы: на друзей, кино, театры, косметические салоны, походы по магазинам и т.п.

Мама плюс папа

Отдельно стоит поговорить об отношениях новоявленной мамы с отцом своего ребенка. Ведь ценность вашего союза должна сохраняться независимо от того, двое вас или уже трое, четверо. И заботиться об этом следует как папе, так и маме. Старайтесь по-прежнему уделять время друг другу, находите нужные слова, делайте приятные сюрпризы. И регулярно, хотя бы один раз в две недели, устраивайте себе выходные. Находите подходящую компанию для малыша — няня, бабушка, дедушка, лучшая подруга — и отправляйтесь куда-нибудь вдвоем или оставайтесь дома, но обязательно наедине, без ребенка. Пусть эти моменты будут вашей тайной, вашим праздником. Кстати, их планированием стоит заняться задолго до наступления выходных, получая удовольствие уже от предвкушения радости. И попытайтесь заранее все предвидеть, чтобы какие-то неожиданные обстоятельства не нарушили вашу замечательную традицию.

Игра и общение

Как мы уже говорили, одной из главных причин депрессивного состояния мамы маленького ребенка является однообразие ее повседневной жизни. Каждый день превращается в нескончаемую череду надоевших обязанностей — и нет им конца и края. Между прочим, избавиться от подобного ощущения довольно просто. Достаточно понять, что малышу нужна не идеальная мать, постоянно готовая на подвиг и доведшая свои действия до полного автоматизма, а просто любящий живой человек. И пусть вы погуляете с ним не два раза, а один, но зато отдохнете и сможете подарить крохе свою искреннюю радость, придумать новую игру. Кстати, об играх. Общение с мамой и возможность развиваться важны карапузу гораздо больше, чем дважды проглаженные одежки и идеальная чистота в доме. К тому же совместные занятия с малышом доставят и вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Во-первых, это интересно, следовательно, уже никак не может считаться нудной обязанностью. Во-вторых, дает широкий простор для фантазии и изобретательности, а значит, деятельная мама сможет найти здесь применение своим способностям. В-третьих, позволяет испытать чувство гордости и за своего кроху, и за саму себя. А в-четвертых, невероятно сближает с собственным ребенком.

Если вам удастся следовать всем нашим советам, если совместная жизнь с малышом и в первые дни, и через год, и позже будет вызывать у вас больше положительных эмоций, чем грусти, усталости и беспокойства, депрессия конца первого года останется для вас только непонятным термином. А искренние, доверительные отношения с ребенком сохранятся надолго.

Источник

Депрессия — симптомы и лечение

Что такое депрессия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Магонова Е. Г., психотерапевта со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Согласно определению ВОЗ, депрессия (depression) — это распространенное психическое заболевание, для которого свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела, сопровождаемая чувством вины, снижением самооценки на протяжении 14 или более дней. Признаки депрессии: чувство нерешительности, нарушение концентрации внимания, психомоторная заторможенность или возбуждение, нарушения сна, изменение аппетита и веса.

В психологии депрессия (от лат. depressio — подавление) определяется как аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных (связанных с познанием) представлений и общей пассивностью поведения.

Важно отличать депрессию как клинически выраженное заболевание от депрессивной реакции на психологически понятную ситуацию, когда каждый из нас в течение нескольких минут или часов испытывает сниженное настроение в связи с субъективно значимым событием. Около 16% людей в течение своей жизни хотя бы раз перенесли депрессию. [1]

Замечено, что у женщин достоверно чаще диагностируется депрессия, что, вероятно, связано с тем, что женщины подвержены большим нейро-эндокринным изменениям. Это связано с рядом физиологических особенностей женского организма — менструальным циклом, послеродовым или климактерическим периодом, в ходе которых психоэмоциональное состояние может колебаться от нормального до клинически очерченной депрессии. Кроме того, у женщин чаще выявляется депрессия в связи с их гендерными, социальными, психологическими особенностями — например, женщинам проще разговаривать о своем эмоциональном состоянии.

Мужчины обычно реже обращаются за помощью к психиатру или психотерапевту, так как им мешают социальные стереотипы: мужчины должны быть рациональными, сильными, «настоящие мужчины не плачут», при этом депрессивные состояния у мужчин находятся в прямой связи с зависимыми формами поведения (алкоголизм, наркомания, игромания, экстремальные виды спорта).

Значительно возрастает риск развития депрессивного расстройства в следующих случаях:

- в пожилом возрасте в связи с потерей смысла жизни (выход на пенсию);

- когда в детоцентрированной семье вырастают и покидают родителей взрослые дети (синдром «пустого гнезда»);

- при утрате близкого.

В настоящее время общепризнанной является биопсихосоциальная модель развития депрессии, согласно которой причинами депрессии являются социальные, психологические и биологические провоцирующие факторы.

Социальные факторы, приводящие к депрессии:

- острые и хронические стрессы (утрата, измена, развод, различные формы насилия в семье);

- потеря или смена работы;

- высокие психо-эмоциональные нагрузки в профессиональной деятельности;

- выход на пенсию;

- экономические кризисы;

- политическая нестабильность в стране.

Психологические причины депрессии:

- склонность застревать в переживаниях на неблагоприятных событиях как свойство темперамента;

- неадаптивные копинг-стратегии в преодолении стрессовых ситуаций.

Биологические причины депрессии:

- нейробиологические;

- иммунные;

- эндокринологические сдвиги в организме (беременность, послеродовой период, климактерический период, гипо- или гипертиреоз);

- астенизация организма в результате тяжелых инфекционных заболеваний.

Симптомы депрессии

Как человек чувствует себя при депрессии:

- Возникает подавленное настроение, уныние, тоска, ощущение безысходности, сниженное настроение в течение длительного периода.

- Повышается утомляемость и усталость в результате привычных или небольших нагрузок.

- Снижается интерес и способность получать удовольствие от того, что раньше приносило удовлетворение.

Кроме того, к признакам депрессии относятся:

- снижение способности концентрироваться;

- заниженная самооценка и неуверенность в себе;

- чувство вины и склонность к самоуничижению;

- мрачное и пессимистическое видение будущего;

- психомоторные заторможенность или возбуждение;

- нарушения сна;

- изменение аппетита и веса.

Повторяющиеся мысли о смерти и самоубийстве, попытки суицида — опасный симптом депрессии.

Мышление человека, страдающего депрессией, отличается наличием иррациональных представлений, когнитивных ошибок:

- Чрезмерная самокритика или необоснованное чувство вины — мысли о собственной никчемности, потеря уверенности в себе, пониженная самооценка, склонность к самообвинению.

- Негативное видение настоящего — ощущение бессмысленности существования, недоброжелательности окружающего мира и людей.

- Негативное видение будущего — ожидание проблем, новых потрясений, неудач и страданий.

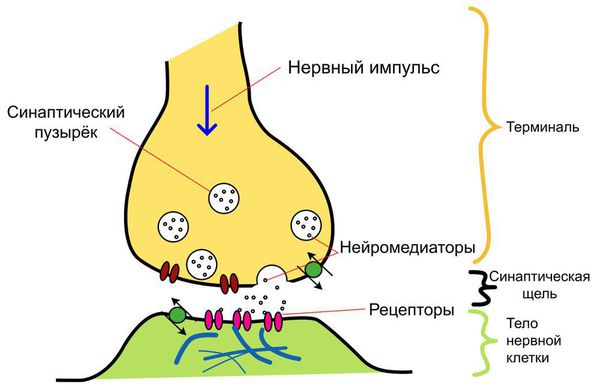

Патогенез депрессии

На основании имеющихся исследований доказано, что в развитии депрессии ключевую роль играют нарушения нейромедиаторной активности в нейронах лимбической системы головного мозга — изменяется выделение и взаимодействие с рецепторами постсинаптической щели таких медиаторов, как серотонин, норадреналин, дофамин, ацетилхолин, гистамин и др.

Что происходит в орагнизме при депрессии

Недостаток серотонина проявляется в повышенной раздражительности, агрессии, нарушениях сна, аппетита, сексуальной активности, понижении порога болевой чувствительности. Снижение концентрации норадреналина в нейронах головного мозга приводит к ощущению повышенной утомляемости, нарушению внимания, апатии, снижению инициативы.

Дефицит дофамина проявляется в нарушении двигательной и мыслительной активности, снижении удовлетворения от деятельности (от еды, секса, отдыха, общения), потере интересов к познанию, обучению.

Поэтому, медикаментозный подход в лечении депрессии заключается в назначении антидепрессантов, регулирующих выделение и взаимодействие нейромедиаторов с рецепторами нейронов лимбической системы.

Классификация и стадии развития депрессии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) депрессию классифицируют по степени тяжести и типу течения.

Виды депрессии по степени тяжести:

- лёгкая;

- умеренная;

- тяжёлая депрессия без/с психотическими симптомами.

При лёгкой и умеренной депрессии человек, как правило, сохраняет трудоспособность, хотя качество жизни снижается. Для тяжёлой депрессии характерны наличие типичных симптомов депрессии: пониженное настроение, снижение интереса и удовольствия от деятельности, повышенная утомляемость, нарушенная трудоспособность, могут присутствовать суицидальные тенденции [4] .

По типу течения:

- депрессивный эпизод;

- рекуррентное (повторяющееся) депрессивное расстройство;

- хроническое расстройство настроения.

До 30-35 % пациентов имеют хроническую форму течения депрессии, с длительностью депрессивного расстройства от двух и более лет.

Также в психиатрии принято различать депрессию по происхождению:

- эндогенная (маниакально-депрессивный психоз) — подразумевает беспричинное начало, наследственную предрасположенность к развитию заболевания, чередование депрессивных и маниакальных состояний;

- экзогенная — развивается под влиянием острых или хронических стрессовых факторов;

- соматогенная — связана с соматической, в том числе с органической патологией (перенесённые инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, онкологические заболевания и др.).

В американской классификации DSM-5 учитывают феноменологические особенности депрессивного расстройства.

К ним относятся депрессивные симптомы:

- с тревожным дистрессом;

- со смешанными чертами;

- с меланхолическими чертами;

- с атипичными чертами;

- с психотическими чертами,

- конгруэнтными и неконгруэнтными настроению;

- с кататонией (двигательными расстройствами);

- с сезонными паттернами (касается только повторяющихся эпизодов).

Сезонное аффективное расстройство — это тип депрессии, связнный со сменой времён года, она начинается и заканчивается примерно в одно и то же время каждый год. У большинство людей с этим типом расстройства симптомы появляются осенью и продолжаются в зимние месяцы, реже — весной или в начале лета [19] .

Осложнения депрессии

Во всем мире велики экономические потери в связи с нетрудоспособностью и затратами на лечение людей, страдающих депрессией.

Сосуществование депрессии с соматической патологией (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, заболевания органов ЖКТ, онкология, аутоиммунные расстройства) утяжеляет течение соматических заболеваний, при этом усиливается выраженность болевого синдрома, соматические расстройства переходят в хроническую форму, в результате повышается смертность от основного заболевания.

Чем опасна депрессия

Одной из самых серьёзных проблем является высокая вероятность суицидов при депрессии (8%). При этом из общего числа суицидов до 60% составляют лица, страдавшие депрессией. [5] [6]

Поэтому так важна своевременная диагностика и оказание адекватной лечебной помощи людям, страдающим депрессией.

Диагностика депрессии

Большая доля пациентов с депрессией из-за боязни стигмы психического заболевания [7] и обилия физических проявлений (соматические «маски») — головные боли, головокружение, боли и тяжесть в груди, разбитость, нарушение пищеварения — прежде всего, обращаются за консультацией в поликлиническую сеть к врачам-терапевтам, где могут длительное время проходить обследование и малоэффективное лечение, т. к. не получают адекватной помощи. [8] [9] [10]

В Соединенных Штатах, где численность психиатров достаточно велика, к специалистам первичной сети обращается 50% пациентов с симптомами депрессии, в то время как психиатрам — лишь 20% [8]. В Соединенном Королевстве у врачей общей практики проходит лечение большая часть больных депрессией, и только 10% обращаются к психиатрам. [11]

Обследование при депрессии

Своевременное обращение к психиатру и психотерапевту помогает установить правильный диагноз депрессии и подобрать эффективное лечение.

В диагностике депрессии используются клинические шкалы – шкала депрессии Гамильтона, шкала Занга, Бека и др., [12] [13] [14] определяющие наличие и степень выраженности депрессии и отдельных ее проявлений.

К сожалению, до сих пор не существуют точных лабораторных тестов и исследований, которые могли бы показать, дисбаланс каких именно медиаторов привел к развитию депрессии у конкретного пациента.

Дифференциальная диагностика депрессии

- с расстройствами настроения, вызванными органическими нарушениями головного мозга;

- аффективными нарушениями в структуре шизофренических расстройств;

- биполярным аффективным расстройством (помимо депрессивных фаз в структуре заболевания возникают мании).

Лечение депрессии

Депрессивные расстройства легкой степени тяжести могут достаточно хорошо поддаваться психотерапевтическому лечению.

Поддерживающее лечение при депрессии

До улучшения состояния врач наблюдает больных 1-2 раза в неделю. Во время приёма доктор поддерживает пациента, даёт необходимые разъяснения и следит за прогрессом. Встречу в кабинете врача можно дополнить разговором с больным по телефону. Врачу следует объяснить пациенту, что депрессия — это не оособенности настроения и характера, а серьёзное заболевание, вызванное биологическими нарушениями и нуждающееся в лечении, при котором прогноз благоприятен. Также врачу следует ненавязчиво убедить пациента расширять повседневную и социальную активность, например чаще гулять на свежем воздухе или записаться в творческий кружок. Врачу важно донести до пациента понимание того, что в заболевании нет его вины, что негативные мысли — лишь часть этого состояния и вскоре они пройдут [20] .

Медикаментозная терапия депрессии

При депрессиях умеренной и тяжёлой степени более эффективно применение комбинации психофармакотерапии (антидепрессанты) и психотерапии.

Сегодня широко используются серотонинергические антидепрессанты и так называемые антидепрессанты двойного действия (влияющие на обмен серотонина и норадреналина), которые применяются от 3-х месяцев и более (средние сроки терапии 6-12 месяцев).

Прием антидепрессантов должен происходить под наблюдением врача и, несмотря на длительное применение, обычно не приводит к зависимости, достаточно хорошо переносится.

Если депрессия не поддается лечению, перешла в хроническую форму, склонна к рецидивированию, терапию антидепрессантами можно дополнить другими психотропными средствами – транквилизаторами, нейролептиками, антиконвульсантами.

Кроме амбулаторного лечения депрессии легкой и умеренной степени, тяжёлые депрессии подлежат лечению и наблюдению в условиях стационара.

Психотерапия при лечении депрессии

В психотерапии депрессий доказательно эффективной и быстродействующей оказывается когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на изменение иррациональных убеждений и депрессогенных паттернов поведения пациентов, а также широко используется психодинамическая психотерапия (психоаналитическая, экзистенциальная психотерапия, гештальт-психотерапия), ориентированная на проработку глубинных переживаний и травматического раннего опыта пациента, формирование адаптивного функционирования в настоящем [15] [16] .

Электрошоковая терапия при депрессии

Электрошоковая терапия (ЭШТ) из-за наличия широкого списка противопоказаний, побочных реакций и осложнений имеет ограниченное применение. Но в случаях тяжёлого течения депрессивного расстройства и устойчивости к лечению лекарствами ЭШТ может быть использована и доказывает свою эффективность [20] .

Фототерапия при депрессии

Фототерапия применяется при лечении сезонного аффективного расстройства в специализирующихся на такой терапии клиниках. В этом случае используются мощные искусственные источники света с режимом облучения 10 000 люкс в течение 30 мин дважды — утром и вечером.

Как самостоятельно избавиться от депрессии

В случае депрессивной реакции на стрессовую ситуацию или при депрессии лёгкой степени тяжести можно не обращаться к врачу, так как проявления депрессии не приводят к дезадаптации. Человеку поможет, если он отвлечётся от стрессовой ситуации и погрузится в работу или хобби. Также облегчить состояние может поддержка близкого окружения или посещение психолога. Но если состояние затягивается, утяжеляется и ведёт к социальной дезадаптации, то в этом случае необходима помощь специалиста — врача-психиатра, психотерапевта.

Что делать, если депрессией болен близкий человек

От близкого окружения для человека, страдающего депрессией, важными будут искренние поддержка, сопереживание, сочувствие и предложение прибегнуть к помощи специалиста.

Прогноз. Профилактика

Значительная часть пациентов не получают должного улучшения от приема антидепрессивной терапии, имеют резистентность или плохую переносимость лекарственного лечения. [17] В этих случаях альтернативой выступают нелекарственные методы биологической терапии (например, за рубежом при резистентных депрессиях нередко применяют электро-судорожную терапию), а также психотерапия. [18]

Без адекватного лечения депрессивное расстройство имеет высокий риск к рецидивированию, утяжелению течения и появлению суицидальной настроенности у пациента.

Профилактикой депрессии являются:

- уменьшение стрессовых нагрузок;

- нормализация режима сна-бодрствования (бессонница один из провоцирующих факторов депрессии);

- правильное питание;

- исключение злоупотребления алкоголем, никотином и пр. зависимостей;

- систематические занятия спортом (при спортивной нагрузке в организме человека выделяются в большем количестве эндогенные опиаты — энкефалины и эндорфины, вещества, обеспечивающие хорошее настроение, бодрость, уменьшение болевых ощущений);

- общение с друзьями и близкими людьми;

- занятия приятной и интересной деятельностью, создающие положительный эмоциональный фон.

Источник