Лекция 6. Естесственная вентиляция шахт

1 Понятие о естесственной вентиляции

2 Депрессия естественной тяги

3 Методы расчета депрессии естесственной тяги

1. Общие сведения

Естественная тяга в рудниках возникает вследствие разности удельных весов воздуха в вертикальных и наклонных выработках.

Разность удельных весов воздуха создается ввиду разности его температур и в меньшей степени зависит от влажности и химического состава воздуха. Примеры образования естественной тяги.

1. Естественная тяга на рудниках, разрабатывающих месторождения через штольню (рис. 1, а), образуется вследствие разницы удельного веса столбов воздуха АС и В В 1 . Зимой вес наружного столба воздуха ВВ’ тяжелее столба АС, и воздух в рудник поступает по штольне. Летом вес столба воздуха АС тяжелее веса столба ВВ’, и в руднике наблюдается обратное движение воздуха в направлении от устья вертикального ствола к устью штольни.

2. Естественная тяга возникает тогда, когда имеются два ствола шахты, устья которых расположены на различных уровнях (рис. 1, б). Зимой столб воздуха а’В (как более тяжелый) будет вытеснять из рудника более легкий столб воздуха dC, поэтому ствол аВ будет принимать воздух. Летом движение воздуха в руднике будет обратное.

3. Устья обоих стволов шахт находятся на одном уровне. При этом нет причин, которые вызвали бы разность температур воздуха в обоих стволах, и поэтому естественная тяга отсутствует или очень мала. Могут быть рудники, в которых при данном расположении устьев стволов все же по разным причинам возникает естественная тяга (например, в одном из стволов заметен сильный капеж воды; капающая вода охлаждает воздух и, кроме того, чисто механически увлекает своими каплями частицы воздуха; воздух в этом стволе будет всегда опускаться вниз, а по сухому стволу подниматься вверх).

4. Естественная тяга возникает даже в том случае, когда имеется только один ствол (например, при его проходке). В этом случае холодный воздух опускается вниз около стенок, а нагретый посередине ствола поднимается вверх.

Естественная тяга имеет большое значение при проветривании рудников. Она проявляется в той или иной степени во всех рудниках вне зависимости от того, проветриваются ли они вентиляторами или только естественной тягой. Величина ее иногда бывает такой значительной, что вполне обеспечивает проветривание рудника. Так, по замерам сотрудников кафедры вентиляции ЛГИ в апатитовом руднике им. Кирова естественная тяга при остановленном вентиляторе обеспечивала поступление в рудник до 5000 м 3 1мин воздуха. По замерам на другом руднике, проветриваемом только естественной тягой, в зимнее время в рудник поступало около 2000 м 3 /мин воздуха, что вполне обеспечивало его нормальное проветривание.

Рис. 1. Схема образования естественной тяги:

а — при вскрытии месторождения штольней; б — при вскрытии месторождения вертикальными стволами, устья которых расположены на различных уровнях.

Установлено, что при естественной тяге проветривание горных выработок осуществляется более совершенно даже при меньшем количестве поступающего в рудник воздуха, чем при проветривании вентиляторами. Это объясняется тем, что при искусственной вентиляции наибольшее разрежение получается в канале вентилятора, и воздух от подающего ствола к вентиляционному движется по пути наименьшего сопротивления; проветривание же очистных и подготовительных выработок затрудняется.

При естественной вентиляции нагретый воздух из отдельных забоев устремляется по восстающим к вентиляционному стволу, а из воздухоподающего ствола направляется холодный воздух, который только после того, как он проветрит забои, направляется в исходящую струю.

При искусственном проветривании рудников естественная тяга оказывает влияние на работу вентилятора. В случае совпадения направления естественной тяги с депрессией вентилятора она помогает работе вентилятора, а при противоположном направлении препятствует его работе. Это влияние естественной тяги особенно заметно проявляется в глубоких шахтах и нагорных рудниках.

В нагорных рудниках имеются еще и специфические особенности возникновения и проявления естественной тяги вследствие активной аэродинамической связи горных выработок с земной поверхностью через зоны обрушения. Кроме того, суровые климатические условия, обусловленные географическим расположением нагорных рудников, повышают величину возникающей естественной тяги. Так, на руднике Центральный комбината «Апатит» величина естественной тяги в отдельные дни достигает 40—50 мм вод. ст. Поэтому величину естественной тяги необходимо учитывать каждый раз при выборе вентилятора и при производстве вентиляционных расчетов, связанных с проветриванием шахт. Недостаток естественной тяги: непостоянство подаваемого в шахту количества воздуха, так как депрессия естественной тяги, зависящая от температуры поступающего воздуха, может менять свою величину и направление не только в течение года, но и в течение суток. Естественное проветривание по Правилам безопасности разрешается только для шахт, не опасных по газу и пыли, самовозгоранию и взрывам сульфидной пыли.

2.Способы замеров депрессии естественной тяги

Существует много способов замера депрессии естественной тяги рудника, однако не все из них получили практическое применение. Рассмотрим некоторые способы замера депрессии естественной тяги.

Измерение естественной тяги в шахтах с естественным проветриванием. Наиболее простым способом является измерение давления воздуха барометром непосредственно в околоствольных дворах воздухо-подающего и вентиляционного стволов. При этом разность отсчетов по барометрам в околоствольных дворах при расположении их на одном геодезическом уровне будет равна депрессии естественной тяги без потери давления на преодоление сопротивления движению воздуха по стволам.

Измерить депрессию естественной тяги барометром можно и другим способом. Для этого в одной из выработок, по которой проходит в рудник все количество воздуха, сооружают временную перемычку с дверями. Затем при плотно закрытых дверях измеряют давление воздуха по ту и другую сторону перемычки. Разность отсчетов по барометрам будет равна полной депрессии естественной тяги.

Замер необходимо производить быстро, чтобы остановленный поток воздуха не успел изменить своей плотности вследствие нагревания или охлаждения его от боковых пород.

Если воздух проходит по нескольким выработкам, то перекрываются все струи, а замер депрессии производится через одну из перемычек.

При наличии в руднике микроманометра или депрессиометра замер депрессии естественной тяги через перемычку рекомендуется производить этими приборами. Более точные результаты получаются при замере микроманометром. Порядок замера при пользовании этими приборами следующий. Устанавливают микроманометр (или депрессиометр) возле перемычки и подсоединяют его к резиновой трубке, пропущенной через перемычку. Затем закрывают дверь и берут отсчет по прибору. При замере депрессиометром разность уровней воды в коленах прибора, соответствующая разности давлений по ту или другую сторону перемычки, будет равна депрессии естественной тяги.

Измерение естественной тяги в шахтах при наличии вентиляторов

Замер естественной тяги через перемычку. Если вентилятор установлен под землей и он работает через перемычку, то депрессиометром, подсоединенным к статическим трубкам по ту и другую сторону перемычки, можно замерять депрессию вентилятора и естественной тяги, так как в этом случае жидкость в коленах депрессиометра будет находиться под действием разности давлений, вызванной работой вентилятора и разностью давления столбов воздуха в стволах шахты.

При остановленном вентиляторе и перекрытии путей движения воздуха депрессиометром можно замерить только одну естественную тягу. Место установки перемычки не имеет значения.

Так, при сооружении перемычки на вентиляционном штреке (рис. 2) на правое колено депрессиометра будет действовать давление:

Источник

Расчет величины депрессии естественной тяги

Для расчета депрессии естественной тяги могут применяться гидростатические или термодинамические методы. В первом случае определяется разность аэростатических давлений воздуха hе, кгс/м 2 в двух стволах (выработках). Согласно формуле М.М. Протодьяконова,

где Н – вертикальная глубина шахты, м;

gi и gj – средний удельный вес воздуха соответственно в посту-

пающей и исходящей струе, кгс/м 3 .

Среднее значение g, кгс/м 3 определяется из выражения

где p1 и p2– давление в начале и в конце выработки, кгс/м 2 ;

t1и t2 – температура воздуха в начале и в конце выработки, 0 С.

Величину t1 следует определять в стволе на глубине 20÷30 м.

По формуле В.Б. Комарова hе равно:

где p0 – барометрическое давление на уровне нулевой площадки,

Н — глубина шахты, м;

R – газовая постоянная;

t3 и t4 – средняя температура воздуха соответственно в воздухо-

подающем и воздуховыдающем стволах, 0 С;

а1, а2 – коэффициенты, значение которых для различных средних

значений температуры определяется по графику (рис.16.2).

При глубине стволов более 100 м значение hе, полученное по формуле (16.3), следует умножать на коэффициент:

|

|

Рисунок 16.2 – Зависимость коэффициентов а1 и а2 от темпе-

|

Рисунок 16.3 – Определение естественной тяги термодинамичес-

Формулы (16.1) и (16.3) дают близкие значения hе, однако, при расчете по первой из них требуется больше замеров p и t для определения удельного веса воздуха.

Термодинамические методы основаны на представлении депрессии естественной тяги как работы единицы объема воздуха, совершаемой при движении его от входа в шахту до выхода из нее. Согласно формуле А.Ф. Воропаева,

где gср – средний удельный вес воздуха в шахте, принимаемый равным

Sк – площадь многоугольника abcde в координатах Н – Т

tц – температура центра тяжести площади Sк, 0 С;

t1 и t2 – минимальная и максимальная температура на контуре

многоугольника, 0 С.

Диаграмму изменения состояния воздуха в шахте можно построить также в координатах: давление – абсолютная температура, абсолютная температура – энтропия, давление – плотность воздуха. В последнем случае

где S1 – площадь многоугольника в координатах p – V (V – удельный

Для нагорных рудников хорошие результаты дает формула:

где gср – среднеконтурный удельный вес воздуха, кгс/м 3 ;

Н — разность отметок воздухоподающей и воздухоотводящей вы-

tн– температура наружного воздуха на отметке устья воздухопо-

дающей выработки, 0 C;

tср– средняя температура рудничного воздуха, 0 С.

Измерение величины депрессии естественной

Источник

Шахтные вентиляторы. Естественная тяга. Работа одного вентилятора. Последовательная работа вентиляторов. Параллельная работа вентиляторов , страница 2

Движение воздуха в шахте встречает сопротивление, которое преодолевается действием сил статического напора (статического давления). Поэтому основным назначением шахтного вентилятора является создание статического напора. Для этого необходимо, чтобы энергия, передаваемая воздушному потоку от рабочего колеса вентилятора, передавалась бы преимущественно в виде статического напора. Реально же она передается как в виде статического напора (потенциальная энергия), так и в виде кинетической энергии ускоренного движения воздуха. Согласно уравнению Бернулли, кинетическую энергию можно превратить в потенциальную путем уменьшения скорости движения воздуха. Чтобы это превращение происходило с минимальными потерями, необходимо обеспечить плавное расширение воздушного потока, при котором местные сопротивления были бы минимальными. В центробежном вентиляторе это достигается путем заключения рабочего колеса в плавно расширяющийся спиральных кожух. Лопатки рабочего колеса центробежного вентилятора могут быть загнуты вперед (по направлению вращения колеса) или назад (против направления вращения). Создаваемое центробежной силой статическое давление пропорционально разности центробежных сил на верх.

32. Естественная тяга

Естественная тяга — движение воздуха по выработкам под влиянием естественных факторов: разности плотности воздуха, ветра, капежа. Энергия, которую получает единица объема воздуха от источников, вызывающих естественную тягу, называется депрессией естественной тяги, определение которой является основной задачей при изучении естественной тяги.

До появления вентиляторов (на многих шахтах и позже) естественная тяга была единственным средством проветривания шахт. В настоящее время Правилами безопасности запрещена вентиляция шахт за счет одной только естественной тяги из-за неустойчивости количества и направления движения поступающего в шахту воздуха и недостаточности его для вентиляции шахты. Однако естественная тяга во многих случаях играет существенную роль в вентиляции шахты. В зависимости от условий депрессия естественной тяги может достигать 20—25 % депрессии вентилятора главного проветривания. В ряде случаев на шахтах были замерены значения дебита естественной тяги, достигающие 6000 м 3 /мин.

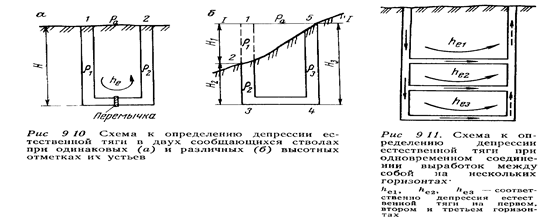

Естественная тяга может затруднять работу вентилятора или помогать ему. Пусть две вертикальные выработки заполнены воздухом плотностью pi и ра и разделены сплошной перемычкой (рис. 9.10). Допустим, что pi>pz. Определим аэростатическое давление на разделяющую перемычку. Со стороны ствола / давление на перемычку равно po+gpiH (ро—атмосферное давление; g— ускорение свободного падения; Н—глубина стволов), со стороны ствола 2 давление равно po+gpiH. Разность давлений равна g(pi—р2)Н. Если удалить разделяющую перемычку, то воздух в рассматриваемых выработках придет в движение под действием разности давлений, т. е. появится естественная тяга, депрессия которой выразится в виде he=g(pi—р^)Н.

Таким образом, источником естественной тяги является разность давлений в двух сообщающихся вертикальных или наклонных выработках. Естественная тяга может иметь место и в одной выработке при расслоении воздушного потока по плотности. Например, при проходке вертикальных стволов зимой слои воздуха у стенок прогреваются теплом горных пород и их плотность оказывается меньше, чем плотность воздуха в центральной части ствола, вследствие чего воздух у стенок имеет тенденцию подниматься. При работе вентиляторов местного проветривания и сильном капеже может наблюдаться обратное явление.

При различных высотных отметках устьев ci волов необходимо сравнивать давления столбов воздуха одинаковой высоты. Так,

Отсюда следует, что естественная тяга имеет место в том случае, если средние плотности воздуха в двух сообщающихся вертикальных столбах различны. При этом движение воздуха происходит от столба с большей плотностью воздуха к столбу с меньшей плотностью воздуха. Такое же направление имеет и депрессия естественной тяги.

- АлтГТУ 419

- АлтГУ 113

- АмПГУ 296

- АГТУ 267

- БИТТУ 794

- БГТУ «Военмех» 1191

- БГМУ 172

- БГТУ 603

- БГУ 155

- БГУИР 391

- БелГУТ 4908

- БГЭУ 963

- БНТУ 1070

- БТЭУ ПК 689

- БрГУ 179

- ВНТУ 120

- ВГУЭС 426

- ВлГУ 645

- ВМедА 611

- ВолгГТУ 235

- ВНУ им. Даля 166

- ВЗФЭИ 245

- ВятГСХА 101

- ВятГГУ 139

- ВятГУ 559

- ГГДСК 171

- ГомГМК 501

- ГГМУ 1966

- ГГТУ им. Сухого 4467

- ГГУ им. Скорины 1590

- ГМА им. Макарова 299

- ДГПУ 159

- ДальГАУ 279

- ДВГГУ 134

- ДВГМУ 408

- ДВГТУ 936

- ДВГУПС 305

- ДВФУ 949

- ДонГТУ 498

- ДИТМ МНТУ 109

- ИвГМА 488

- ИГХТУ 131

- ИжГТУ 145

- КемГППК 171

- КемГУ 508

- КГМТУ 270

- КировАТ 147

- КГКСЭП 407

- КГТА им. Дегтярева 174

- КнАГТУ 2910

- КрасГАУ 345

- КрасГМУ 629

- КГПУ им. Астафьева 133

- КГТУ (СФУ) 567

- КГТЭИ (СФУ) 112

- КПК №2 177

- КубГТУ 138

- КубГУ 109

- КузГПА 182

- КузГТУ 789

- МГТУ им. Носова 369

- МГЭУ им. Сахарова 232

- МГЭК 249

- МГПУ 165

- МАИ 144

- МАДИ 151

- МГИУ 1179

- МГОУ 121

- МГСУ 331

- МГУ 273

- МГУКИ 101

- МГУПИ 225

- МГУПС (МИИТ) 637

- МГУТУ 122

- МТУСИ 179

- ХАИ 656

- ТПУ 455

- НИУ МЭИ 640

- НМСУ «Горный» 1701

- ХПИ 1534

- НТУУ «КПИ» 213

- НУК им. Макарова 543

- НВ 1001

- НГАВТ 362

- НГАУ 411

- НГАСУ 817

- НГМУ 665

- НГПУ 214

- НГТУ 4610

- НГУ 1993

- НГУЭУ 499

- НИИ 201

- ОмГТУ 302

- ОмГУПС 230

- СПбПК №4 115

- ПГУПС 2489

- ПГПУ им. Короленко 296

- ПНТУ им. Кондратюка 120

- РАНХиГС 190

- РОАТ МИИТ 608

- РТА 245

- РГГМУ 117

- РГПУ им. Герцена 123

- РГППУ 142

- РГСУ 162

- «МАТИ» — РГТУ 121

- РГУНиГ 260

- РЭУ им. Плеханова 123

- РГАТУ им. Соловьёва 219

- РязГМУ 125

- РГРТУ 666

- СамГТУ 131

- СПбГАСУ 315

- ИНЖЭКОН 328

- СПбГИПСР 136

- СПбГЛТУ им. Кирова 227

- СПбГМТУ 143

- СПбГПМУ 146

- СПбГПУ 1599

- СПбГТИ (ТУ) 293

- СПбГТУРП 236

- СПбГУ 578

- ГУАП 524

- СПбГУНиПТ 291

- СПбГУПТД 438

- СПбГУСЭ 226

- СПбГУТ 194

- СПГУТД 151

- СПбГУЭФ 145

- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379

- ПИМаш 247

- НИУ ИТМО 531

- СГТУ им. Гагарина 114

- СахГУ 278

- СЗТУ 484

- СибАГС 249

- СибГАУ 462

- СибГИУ 1654

- СибГТУ 946

- СГУПС 1473

- СибГУТИ 2083

- СибУПК 377

- СФУ 2424

- СНАУ 567

- СумГУ 768

- ТРТУ 149

- ТОГУ 551

- ТГЭУ 325

- ТГУ (Томск) 276

- ТГПУ 181

- ТулГУ 553

- УкрГАЖТ 234

- УлГТУ 536

- УИПКПРО 123

- УрГПУ 195

- УГТУ-УПИ 758

- УГНТУ 570

- УГТУ 134

- ХГАЭП 138

- ХГАФК 110

- ХНАГХ 407

- ХНУВД 512

- ХНУ им. Каразина 305

- ХНУРЭ 325

- ХНЭУ 495

- ЦПУ 157

- ЧитГУ 220

- ЮУрГУ 309

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Источник