- Как Великая депрессия 1930 годов затронула США и СССР

- Почему Великая депрессия не коснулась СССР?

- Были ли депрессии и сдвиги в СССР?

- Переходим к субъективистике

- Как Великая Депрессия повлияла на СССР?

- Введение

- Чем отличался СССР от западных стран?

- Влияние Великой депрессии на СССР

- Суть в том, что у нас есть такая традиция…

- Деньги всё-таки имеют свойство обесцениваться…

Как Великая депрессия 1930 годов затронула США и СССР

Великая депрессия стала наиболее обширным экономическим кризисом во всей истории. Она началась в США и затронула иные страны. Кризис длился десять лет, но СССР Депрессия не коснулась.

Люди в начале 20 века полностью верили в капитализм. Считалось, что рынок является в полной мере саморегулирующимся.

В США после Первой мировой войны продолжался экономический подъём. При этом, на рынке начал возникать кризис перепроизводства. Постепенно начал возникать переизбыток денежной массы. Проблемой был и спекулятивный бум, когда американцы свои деньги начали вкладывать в акции.

В 1929 году население США было 120 млн. При этом, брокерские счета были у 30 млн граждан. Из-за увеличивающегося спроса росла цена акций. При этом, также увеличивалось и число инвесторов, которые хотели обогатиться. В итоге на рынке раздувался пузырь, который не мог быть долго существовать и должен был лопнуть.

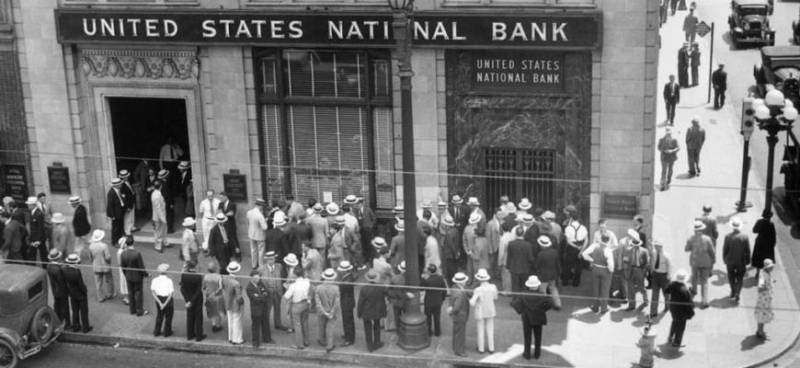

Уже 24 октября 1929 года в США на биржах началась распродажа акций, из-за чего начала падать их цена. Менее, чем за недель рынок утратил 40% от своей цены. В финансовом выражении это было 30 млрд долл. Экономический упадок в американской экономике был чрезвычайно обширным. В США спад банковской системы был всеобщим. Каждый год в стране прекращали свою работу до 600 финансовых структур.

С 1930 года американцы начали массово забирать свои деньги из банков. Уже в 1933 году финансовая система практически остановилась. К тому времени уровень американского промышленного производства снизился до показателей начала 20 века. Уровень безработицы составил 23,6% в 1932 году. По США начался голод. США смогли оправиться от Великой депрессии к концу 1930 годов.

В СССР в 1930-е годах было немало проблем, но их причиной не была американская Депрессия. В Союзе в 1927 году был внутрихозяйственный кризис. Тогда крестьяне не хотели государству продавать хлеб по низким закупочным ценам. Тогда же руководство СССР отказалось от НЭПа.

Страна начала жить по пятилеткам, которые начались одновременно с Великой депрессией. В СССР проходила всеобщая индустриализация. С 1930 года началась постройка не менее 1,5 тыс. промышленных объектов. На заводы и фабрики нужны были дополнительные рабочие руки. Для работы с техникой требовался большой уровень грамотности у граждан.

СССР в 1937 году в мире уступал только США по объёмам промышленной продукции. Также сильно уменьшился импорт, что повысило независимость государства.

Источник

Почему Великая депрессия не коснулась СССР?

Здравствуй, дорогой читатель!

Нам, гражданам капиталистических государств, не понаслышке знакомы естественные для капитализма регулярные системные кризисы, связанные в первую очередь с перепроизводством, а так же с практической невозможностью регулирования со стороны сложных механизмов рынка, которые работают в первую очередь по законам прибыли и созданы для обеспечения роста капиталов.

Самый сильный из таких кризисов постиг мировую экономику в 1929 г. После Первой мировой войны, главным образом в США стала бурно развиваться промышленность, уровень производства рос, укреплялась национальная валюта, богатели предприниматели. А вместе с реальным сектором экономики развивался непроизводственный — банковское дело и фондовые рынки.

Если кратко объяснить суть разразившегося кризиса, то в один момент на перепродаже ценных бумаг стало возможно богатеть гораздо быстрее, чем вкладывая в производство — спекулировать на акциях стало банально выгоднее и прибыльнее.

Большие объемы денежной массы перекочевали в этот самый непроизводственный сектор экономики. А если где-то прибыло, значит где-то убыло, и убыло у промышленных предприятий, которые остались с нераспроданной продукцией на руках. Предприятия стали недополучать прибыль, следовательно упала стоимость их акций. Как результат — обвал фондового рынка, крах капиталов, построенных на бирже.

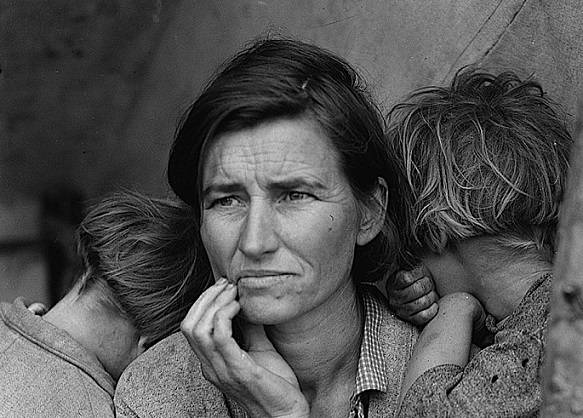

Далее еще сильнее снизилась покупательная способность населения. Производившие и так сверх нужного предприятия встали перед критическим падением прибыли — стало нечем обеспечивать самих себя и платить зарплату рабочим. Массовые банкротства, взлет показателей нищеты и безработицы, голодные марши ( об одном из них, устроенном ветеранами Первой мировой, можно почитать здесь ), всё это происходило на фоне изобилия выпущенных товаров.

Кризис охватил не только США , остальные развитые капиталистические страны тоже оказались в него ввергнуты, во-первых из-за схожих процессов у них в экономике, во-вторых из-за развитых уже в то время транснациональных связях капиталов.

Что позволило нашей стране не только избежать тяжелых проявлений кризиса, но и добиться небывалых показателей экономического роста в те же самые годы?

В первую очередь с сильнейшей стороны советскую экономику показало отсутствие частной собственности на средства производства . Промышленным предприятием не мог владеть и распоряжаться в своих интересах ни какой-то отдельный человек, ни коллектив акционеров.

Это же сделало невозможным спекуляции на акциях — в СССР попросту не было фондовой биржи в западном ее понимании.

На внешнюю торговлю и валютные операции в Советском Союзе распространялась полная государственная монополия , что так же сыграло важнейшую роль в защите советской экономики от ненужного влияния капиталистических корпораций.

Промышленность в СССР подчинялась единому плану , благодаря чему удавалось удачно избегать перепроизводства и методами гос. регулирования направлять средства на более приоритетные направления развития.

Более того, мобилизационный, интенсивный характер советской экономики позволил в короткие сроки возвести тысячи новых предприятий, фактически полностью победить безработицу и направить производимые блага на создание по-настоящему самодостаточной системы хозяйствования.

Источник

Были ли депрессии и сдвиги в СССР?

Стигматизация ментальных расстройств (то есть, неприятие их обществом) очень здорово попортила жизнь человечеству. По большей части я буду говорить о европейском мире в силу европоцентризма нашего восприятия. Только в ХХ веке мы предположили, что, во-первых, лечить такие болезни стоит, и это не зашкварно, а, во-вторых, что люди имеют право быть разными и носить головы с разными концентрациями тех или иных гормонов.

Что происходило дальше, вы знаете. В Соединенных штатах, которые, несомненно, сильно влияют на весь западный мир, психотерапевты начали открывать конторы на каждом углу. В фильмах и книгах стали говорить о здоровье человека, о здоровых отношениях, о здоровом воспитании, здоровом питании – обо всем, что было неактуально для времен, когда каждый пытался выжить (и не всегда удачно).

Слова «депрессия», «самооценка» и «комплекс» стали пользоваться бешеной популярностью. Теперь каждый считал своим долгом разобраться в своей голове и обвинить во всех бедах родителей (привет, дедушка Фрейд!)

В СССР такого “бума” не произошло, потому что, во-первых, большая часть основателей российской психотерапии уехали в 1922 году на философском пароходе. Те, кто не уехал, должны были строго подчиняться гибкой и изменчивой идеологии, а потому массовое развитие новых школ психотерапии было невозможно. В то же время на Западе сторонники Фрейда боролись за место под солнцем с приверженцами идей евгеники, а представители разных течений гипноза вызывали друг друга на стрелки (шутка).

Во-вторых,

вряд ли в стране осталось хотя бы несколько десятков человек, не страдающих посттравматическим синдромом: Сталин и война — не лучшие друзья здоровой психики .

То есть, лечение нужно было всем, а медицинские центры создаваться не могли (держим в голове плановую экономику и плачем).

В-третьих, даже если бы власть и хотела что-то с этим сделать, что сомнительно, поскольку она была занята игрой в солдатики, она не могла бы себе этого позволить из-за той же пресловутой игры.

С перестройкой интерес ко всему западному, и американскому в особенности, притащил в молодую и бедную страну (Россию, если шо) и культуру потребления с фильмами и сериалами, и научные достижения, и моду на капитализм. Мы начали смотреть фильмы с пассажами о здоровых вещах и отношениях и о людях с ментальными расстройствами. В университетах начали открываться новые кафедры, психологи и психотерапевты рядами выходили в постсовесткое пространство, и пытались что-то делать: открывать свой бизнес, устраиваться в больницы, совершенствовать научное знание. Звучит супер, да? Да!

У молодого поколения стало меньше заскоков, а оттого больше заскоков. Что за бред? Все просто: старшее поколение все так же верит, что ментальные расстройства – это блажь и Сталина на таких больных не хватает. Молодежь понимает, что старики не правы, и потому ходят к врачам, лечатся, исправляют положение. И это тоже супер, кажется.

Мы бьем стигматизацию в живот, и она уже практически валяется, поверженная, на земле.

Нам становится проще жить. Индивидуализм тем и хорош, что чем больше выпирает эго, тем интереснее ты кажешься. Поэтому новые и радикальные для того момента фразы о психологических особенностях раздражали поколение коммунистов-общинников. И, разумеется, тут же были подхвачены всеми хотя бы немного бунтующими людьми. Звучит круто? Да!

Переходим к субъективистике

Так в чем же проблема? В штампах, скуке и уродстве современного ипохондриального* мира. Когда он стал ипохондриальным? В то же мгновение, когда слова перестали быть бунтом и обессмыслились. Всем известная формула: чем больше слово произносится, тем меньше оно значит — сыграла злую шутку над начинающими эгоцентриками. Я не требую ото всех быть талантливыми и оригинальными, я вообще ничего не требую. Но неужели эти слова: «для меня хорошо», «это нездорóво», «это здорóво», «думаю, мне стоит рассказать об этом психотерапевту» — не наводят на вас тоску?

И проблема НЕ в том, что я не хочу, чтобы вы были здоровыми или вам было здóрово. Но я совершенно не могу взять в толк, почему нужно говорить этими отвратительными штампами? И использовать такие обороты по отношению к обыкновенным вещам, таким, как прогулка, или тусовка, или учеба – это издевательство по отношению к окружающим. Куда делись эти простые и классные выражения: «я не хочу», «я не в настроении», «ты меня достала», «я себя достала», «я не люблю эту выставку/пару/улицу/учительницу»?

Мы перестаем быть искренними, прячемся за ничего не значащими, но звучными, «как в фильме», предложениями и мним себя умниками-психологами.

НЕТ! Это не так работает. Я рада, что все вы здоровы и понимаете, что вам нужно. Но такие разговоры не оставляют пространства для саморефлексии, потому что они самодостаточны. Такие слова обезличивают вас , а вот это, как раз-таки, не здорово.

И я НЕ обесцениваю опыт людей, действительно страдающих от ментальных расстройств. Наоборот, мне кажется, именно использование психотерапевтической жаргонной лексики делает неважным и обыденным их экспириенс. Здоровые люди не могут понять, что чувствуют люди с некоторыми проблемами. Так же, как невозможно осознать опыт того, кто болеет туберкулезом, если вы сами не болели. Просто потому, что эта болезнь не является частью вашей жизни. И брать такие выражения, которые применяются врачами, работающими с определенной категорией пациентов – это не ок.

Так что давайте, пожалуйста, перестанем. Вместо этих заезженных фраз давайте вспомним оценочные интересные предложения, которые мы придумываем сами. И никаких: «Думаю, это для меня не очень здорóво».

Источник

Как Великая Депрессия повлияла на СССР?

Введение

В 1929 году Западный Мир вошёл в период депрессии, которая началась после десятилетнего бурного роста и закончилась только в 1939 году. Очень сложно себе представить, но во время этих 10 лет падало всё: от акций и нефти до цен на зерно и недвижимость.

Великая Депрессия сильно ударила по западу и это очевидно. Но что насчёт нашего края? Как страшнейший кризис в истории повлиял на СССР?

Давайте сегодня в этом разберёмся.

Чем отличался СССР от западных стран?

Различие заключалось в экономических системах. В США и в других западных странах была рыночная экономика, а в СССР она была плановой. И всё дело в том, что экономических кризисов в плановой экономике не бывает.

Вот и давайте этот факт подтвердим или же наоборот опровергнем.

Влияние Великой депрессии на СССР

Итак, в 1929 году, когда кризис только начался, у нас проходила индустриализация. Цены на «капитальные блага» в западных странах стали сильно падать, и сталинское руководство решило закупиться необходимыми технологиями у американских и германских компаний для строительства новых заводов. Благодаря этому, Союз быстро ликвидировал безработицу и открыл много новых предприятий.

В условиях резкого сокращения спроса на индустриальные проекты, западные предприниматели и инженеры, особенно американские и германские, были заинтересованы в выгодных заказах из СССР. И они эти заказы получали. Например, Магнитогорский металлургический комбинат был спроектирован американской компанией «Arthur McKee Company», а оборудование для автосборочных заводов в Нижнем Новгороде предоставила «Ford Motors».

Координатором принятия советских заказов западными корпорациями стала фирма «Kahn inc», которая тоже была американской. Она получила пакет заказов стоимостью 2 млрд. долларов и обеспечила реализацию более трети промышленно-строительных проектов. Компания изобрела метод конвейерно-поточного производства технической документации, позволявший делать проекты за считанные недели, а возводить заводы – за месяцы.

То есть, пока на западе бушевал кризис, СССР развивал производство, проектируя и строя всё новые предприятия за копейки.

Но на самом деле, во время Великой Депрессии всё было не так гладко.

Суть в том, что у нас есть такая традиция…

Вывозить всё из Родины за рубеж.

Вот и тут мы не подвели. Главным источником валютных поступлений в СССР был зерновой экспорт. И как раз он пострадал, так как цены на зерно за рубежом упали. Но денег-то хочется получать столько же, поэтому надо начинать коллективизацию и собирать всех в колхозы, чтобы было больше зерна на продажу капиталистическим странам.

Основная выручка приходила в фунтах стерлингов из Англии – главного импортера советского зерна. Поэтому крушение золотого стандарта и девальвация фунта стерлингов в 1931 году нанесли ощутимый удар по платежеспособности СССР, потерявшего во внешней торговле за время кризиса 1,1 млрд. рублей.

То есть, Великая Депрессия позволила провести индустриализацию намного эффективнее, но пришлось жертвовать экспортом, терпеть миллиардные убытки и сгонять людей в колхозы.

Кстати, для тех, кто думает, что миллиард рублей – это всего лишь стоимость 1/20 части всех бордюров Москвы, хочется напомнить, что рубль в те времена был намного ценнее, чем сейчас.

Деньги всё-таки имеют свойство обесцениваться…

Это не очень приятно, поэтому нам нужно как-то приумножать свои накопления хотя бы на процент инфляции. У нас есть способ, как это делать.

Советский союз о нём не знал и поэтому он развалился. А ведь просто надо было открыть счёт у инвестиционного брокера Тинькофф Инвестиции и начать вкладывать деньги в ценный бизнес, например в компанию Яндекс или американскую Apple.

Для борьбы с инфляцией инвестиции подходят лучше всего. А Тинькофф просто обладает преимуществами, которых нет у конкурентов, например:

- Простота. Интерфейс приложения интуитивен и понятен.

- Подарки. Если вы откроете счёт по ссылке ниже, то получите бесплатные акции суммой до 25 тысяч рублей, которые даёт Тинькофф за прохождение уроков по инвестициям. Лично мы при открытии счёта и при прохождения уроков получили просто так 7000 рублей.

- Собственный учебник по инвестициям, с помощью которого можно будет создать свой первый портфель.

- Отличная техническая поддержка, которая работает круглосуточно.

- Моментальное пополнение счёта.

- Возможность приобретать валюту по биржевому курсу без комиссий банка

Брокером Тинькофф Инвестиции мы пользуемся сами и совсем об этом не жалеем. Открывайте для себя мир инвестиций по этой ссылке и быстрее забирайте свои подарки.

И, кстати, торопитесь!

Ведь скоро на рынке может случиться неплохая коррекция, после которой можно будет купить акции по мизерным ценам. А это отличная возможность приумножить капитал.

Источник