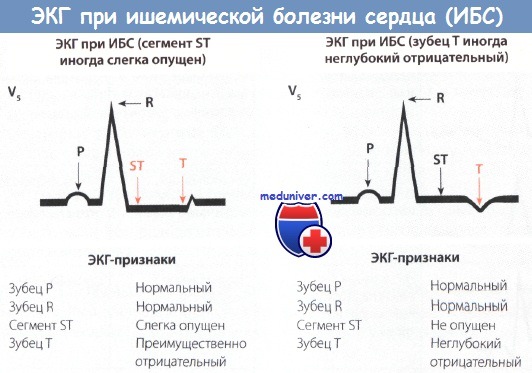

Нормальная ЭКГ: сегмент ST

Правила измерения сегмента ST

- Сегмент ST измеряют в 60 мсек (полторы маленьких клетки) от точки J.

- Точка J — это место перехода зубца S в сегмент ST (или пересечение зубцом S изолинии).

- В норме в отведениях V1-V3 может отмечаться элевация ST с максимумом в V2 до 0,25 mV.

- В других отведениях элевация в 0,1 mV и выше считается патологической.

Элевация сегмента ST

Элевация сегмента ST может принимать различную форму в зависимости от причины, которая ее вызвала. Наиболее частые причины элевации ST:

Ниже показаны примеры элевации ST при перечисленных выше заболеваниях . Посмотрите на каждый из комплексов, найдите точку J и посчитайте высоту элевации ST в 60 милисекундах от нее. Затем сверьтесь с правильным ответом:

При отсутствии д ругих признаков повреждения миокарда (например, зубца Q или глубоких отрицательных Т) в огнутая элевация ST обычно носит доброкачественный характер, а косовосходящая или выпуклая элевация обычно патологическая и связана с ишемией миокарда.

Есть хорошая «запоминалка» для вогнутой и выпуклой формы элевации ST:

ЭКГ-критерии патологической элевации ST при STEMI

Патологической считается вновь возникшая элевация ST в двух и более смежных отведениях:

- ≥2,5 мм в V2-V3 и ≥1 мм в других отведениях у мужчин младше 40 лет

- ≥2,0 мм в V2-V3 и ≥1 мм в других отведениях у мужчин старше 40 лет

- ≥1,5 мм в V2-V3 и ≥1 мм в других отведениях у женщин

- ≥0,5 мм в V7-V9

- ≥0,5 мм в V3R-V4R

- Если у больного есть полная блокада ЛНПГ или установлен кардиостимулятор — необходимо использовать модифицированные критерии Сгарбосса (Sgarbossa criteria).

- Для различия STEMI в русле ПМЖВ и синдрома ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) используйте формулу Смита.

Депрессия сегмента ST

Депрессия сегмента ST может быть трех видов:

Косовосходящая депрессия ST часто возникает на фоне тахикардии (например, при физической нагрузке) и исчезает при урежении ЧСС. Такая депрессия является вариантом нормы. Косовосходящая депрессия, переходящая в высокоамплитудные «коронарные» зубцы Т может означать острейшую стадию обширного инфаркта миокарда (так называемые De Winter’s T-waves).

Горизонтальная и косонисходящая депрессия ST, глубиной ≥0,5 мм в двух соседних отведениях является признаком ишемии миокарда (все четыре примера выше).

Всегда обращайте внимание на то, что депрессия ST может быть реципроктной относительно элевации в «зеркальных» отведениях. Чаще всего острый задний инфаркт миокарда проявляется горизонтальной депрессией V1-V3 и минимальной элевацией в V6 (для проверки в таких случаях необходимо записать отведения V7-V9), а высокий латеральный инфаркт — депрессией ST в II, III, aVF и малозаметной элевацией в aVL (для проверки нужно записать V4-V6 на два межреберья выше) .

Источник

Депрессии сегмента st нет

Депрессия сегмента ST, в свою очередь, проявляется в виде элевации сегмента ST, поскольку электрокардиографические регистраторы в клинической практике используют усилители переменного тока, которые автоматически компенсируют любой отрицательный сдвиг сегмента TQ. В результате этой электронной компенсации сегмент ST будет пропорционально приподнят. Следовательно, согласно теории диастолического тока повреждения, подъем сегмента ST представляет собой мнимое смещение.

Истинное смещение, которое можно наблюдать только при наличии ЭКГ-усилителя постоянного тока, заключается в том, что изолиния TQ располагается ниже обычного, принимая отрицательное значение.

Данная гипотеза предполагает, что ишемический подъем SТ (и сильно заостренные зубцы Т) связан и с систолическим током повреждения. Изменить внеклеточный заряд клеток миокарда, находящихся в состоянии острой ишемии, на относительно положительный (по сравнению с нормальными клетками) во время электрической систолы (интервала QT) способны три фактора:

(1) патологически ранняя реполяризация (укороченная длительность ПД);

(2) замедленная скорость восходящего колена ПД; (3) уменьшенная амплитуда ПД. Наличие одного или нескольких из этих факторов создают градиент напряжения между нормальной и ишемической зонами в период интервала QT. Таким образом, вектор тока повреждения будет направлен к зоне ишемии.

Механизм данного систолического тока повреждения приведет в результате к первичному подъему ST, иногда с высокими положительными (острыми) зубцами Т.

Когда острая ишемия является трансмуральной (из-за диастолического и/или систолического тока повреждения), общий вектор ST обычно смешается в направлении наружных (эпикардиальных) слоев, а над зоной ишемии образуются элевация ST и иногда высокие положительные (острые) зубцы Т. Могут появляться реципрокные депрессии ST в отведениях, регистрирующих сигналы от контралатеральной поверхности сердца.

Иногда рецинрокные изменения могут быть более явными, чем первичная элевация ST. Когда ишемия на начальном этапе ограничена субэндокардом, общий вектор ST обычно смещен в направлении внутреннего желудочкового слоя и полости желудочка, поэтому расположенные над ними отведения (например, передние грудные) демонстрируют депрессию сегмента ST с подъемом ST в отведении aVR.

Такая картина субэндокардиальной ишемии типична во время спонтанных эпизодов стенокардии напряжения, симптоматической или бессимптомной (безболевой) ишемии, спровоцированной нагрузочными или фармакологическими стресс-исследованиями.

На амплитуду изменений ST при острой ишемии могут влиять множественные факторы. Выраженная (явная) элевация или депрессия ST во многих отведениях обычно указывает на очень тяжелую ишемию. Наоборот, быстрое устранение подъема ST при тромболитической терапии или чрескожном коронарном вмешательстве является специфичным маркером успешной реперфузии.

Эти взаимосвязи, однако, не являются универсальными, т.к. тяжелая ишемия или ИМ может сопровождаться небольшими изменениями ST-T, а может и не сопровождаться ими. Более того, относительное увеличение амплитуды зубца Т (гигантские зубцы Т) может сочетаться или предшествовать подъему ST вследствие тока повреждения, порожденного ишемией миокарда с ИМ или без него.

Источник

Оценка результатов нагрузочного тестирования: корректные ответы на основные вопросы

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

После завершения нагрузочного этапа и восстановительного периода врач переходит к анализу всей полученной информации для ответа на 4 основных вопроса:

1. толерантность к нагрузке (высокая, средняя, низкая);

2. наличие проявлений ишемии миокарда (проба положительная, отрицательная, сомнительная, не информативная);

3. тип реакции АД на нагрузку (нормотонический, гипертонический, гипотонический, симпатикоастенический);

4. индукция нарушений ритма и проводимости (индуцированы или не индуцированы).

Оценка толерантности к физической нагрузке

Толерантность к физической нагрузке отражает степень физической тренированности пациента и его способность переносить навязанную нагрузку. Толерантность оценивается в ваттах (Вт) при велоэргометрии или в метаболических эквивалентах (единицах, МЕ или Mets) при тредмил-тесте.

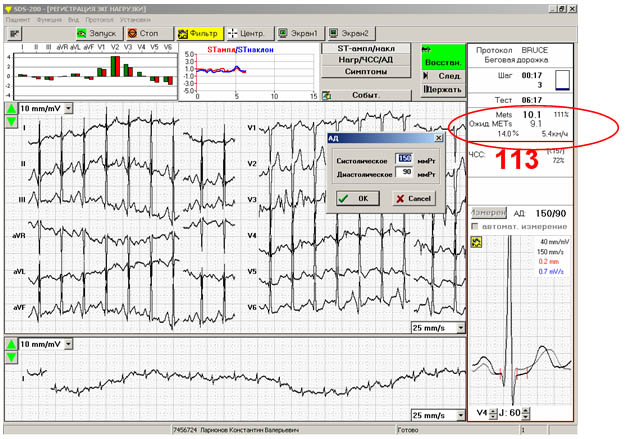

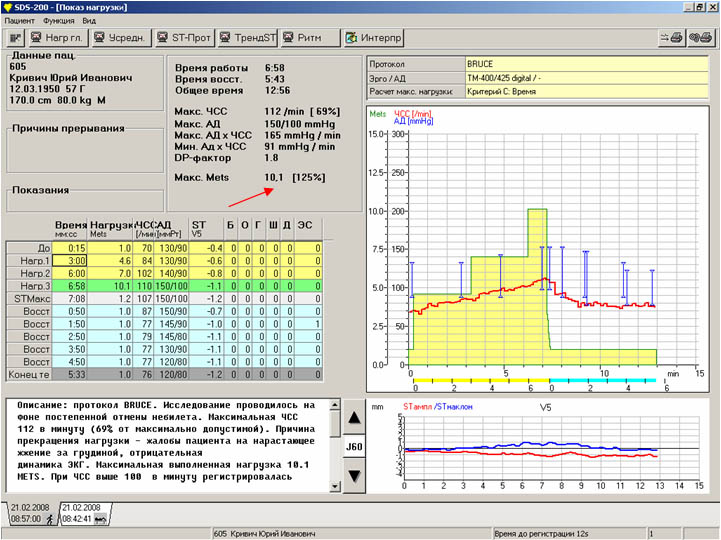

Метаболический эквивалент (МЕ, МЕТs) — это показатель, косвенно отражающий активность метаболических процессов в организме путем расчета уровня метаболизма (потребления О2) при заданной нагрузке, при этом за исходную величину (1 ME) принят уровень метаболизма в покое. При наращивании нагрузки метаболизм возрастает, следовательно, количество Mets также возрастает. С учетом веса пациента все современные системы производят автоматический расчет выполненной работы по формуле 1 МЕ = 3.5 мл O2/мин/кг веса тела. Во время теста в рабочем окне программы можно видеть текущую толерантность к нагрузке (рисунок 1А), а конечный результат (Макс. Mets) выводится в окончательной таблице рабочего окна в соответствующей графе итоговой таблицы (рисунок 1Б).

Рис.1. Рабочее окно программы: А – текущие абсолютные (реальная и ожидаемая) и относительное (%) значения; Б — максимальная выполненная работа, Макс. Mets (помечено стрелкой).

Для оценки степени толерантности используются пороговые значения, представленные в таблице 1.

Табл. 1. Пороговые значения толерантности к физической нагрузке.

Следует помнить, что представленные в таблице пороговые значения толерантности являются ориентировочными. Каждый врач, ежедневно проводящий нагрузочные тесты, неоднократно сталкивается с ситуацией, когда эти формальные критерии не согласуются с общим впечатлением, которое произвел пациент во время теста. Нередко при достижении пациентом значения 4.0-4.2 Mets врач определяет толерантность как низкую, поскольку эти значения были достигнуты с большими усилиями и сопровождались жалобами на выраженную усталость, одышку, слабость, головокружение и т.п. Не меньшее количество вопросов вызывает значение 7.0 Mets, поскольку оно может квалифицироваться и как средняя, и как высокая толерантность. На наш взгляд, в подобных случаях определяющим является время достижения этого значения: чем дольше длился нагрузочный этап теста, тем выше толерантность.

ЭКГ критерии положительного нагрузочного теста

В соответствии с рекомендациями АСС/AHA Practice Guidelines Update for Exercise Testing, проба считается положительной при наличии диагностически значимой динамики ST-Т в нескольких отведениях. Наиболее специфичной является следующая динамика сегмента ST и зубца Т:

- горизонтальная депрессия сегмента ST не менее 1 мм;

- косонисходящая депрессия сегмента ST в сочетании с отрицательным или двухфазным зубцом Т;

- медленная косовосходящая депрессия сегмента ST не менее 2 мм;

- элевация сегмента ST.

Наиболее специфичной для ИБС является нарастающая горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST более 1 мм в сочетании с ангинозным приступом, который сохраняется в течение как минимум 1-2 минут восстановительного периода. Неустойчивая депрессия сегмента ST, зарегистрированная во время нагрузочного или восстановительного периода, также является основанием для трактовки результата теста как положительного, однако врач имеет право квалифицировать такой тест как сомнительный.

Современные программы для проведения нагрузочного тестирования предоставляют различные графические варианты динамики показателей как во время теста (on line), так и после его окончания (ретроспективный анализ). Возможности программы on line важны, прежде всего, для проведения безопасного теста. Широкий диапазон ретроспективного анализа приводит к максимально достоверной оценке динамики сегмента ST. Сопоставляя одни и те же сомнительные фрагменты в разных окнах программы, врач приходит к определенному заключению. Именно этот этап работы является самым важным, поскольку обеспечивает наибольшую чувствительность и специфичность теста, т.е. способствует уменьшению количества ложноотрицательных и ложноположительных результатов.

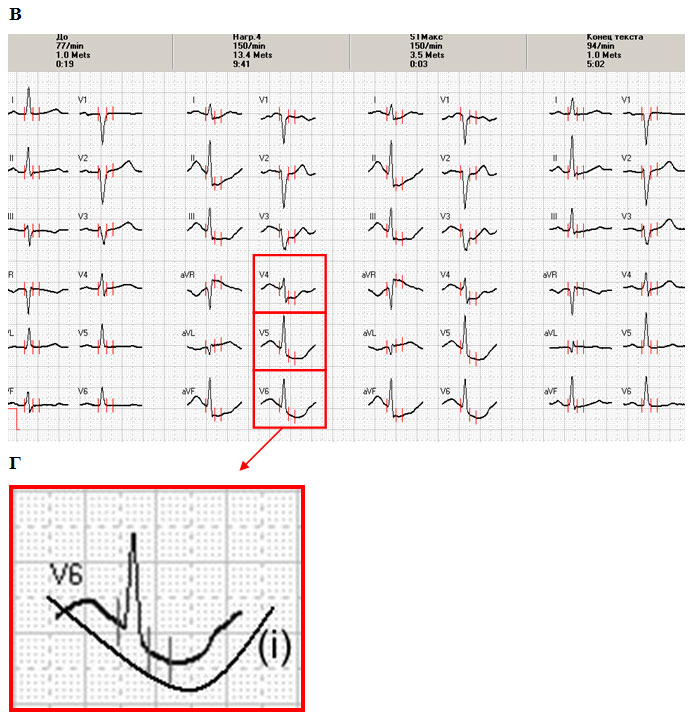

Как известно, современное оборудование позволяет представить визуальную оценку динамики сегмента ST в двух вариантах: усредненные циклы и полная регистрация.

Усредненный цикл (комплекс) – результат анализа совокупности всех морфологий ЭКГ комплексов данного отведения, зарегистрированных в течение заданного промежутка времени (как правило, в течение 1 минуты). В результате автоматического анализа возле каждого усредненного комплекса имеется абсолютное значение амплитуды и наклона сегмента ST. Усредненные циклы очень привлекают предполагаемой легкостью интерпретации: имеется форма и абсолютное значение, которые значимо или незначимо меняются на фоне нарастания нагрузки. Тем не менее, именно эти циклы могут снижать специфичность теста, увеличивая количество ложноположительных результатов. Прежде всего, форма усредненного комплекса во время нагрузочной ступени практически всегда отличается от исходной (до начала нагрузки). Помимо самой динамики ST-T, на форму влияют дрейф изолинии (за счет дыхательной экскурсии грудной клетки или особенностей походки пациента) и артефициальный шум ЭКГ (мышечный тремор).

И дрейф изолинии, и артефициальный шум могут быть настолько сильными, а походка больного настолько нестандартной, что некоторых пациентов (как женщин, так и мужчин) приходится обучать движению во время теста «на ходу», советуя перераспределить нагрузку на ноги. Обычно пациента просят стараться зафиксировать корпус, не напрягать руки и не совершать колебательные движения при ходьбе. Тем не менее, именно особенности походки нередко создают значимые помехи, в результате чего возникает необходимость дифференцировать истинную динамику сегмента ST от артефициальной динамики: иллюзия положительного теста может быть очень сильной (рис.1).

Рис. 2. Пациент Р., 53 лет: А – ЭКГ покоя перед нагрузочным тестом; Б – ЭКГ со значительными артефактами во время нагрузочного периода с ЧСС 123 в минуту; В – усредненные циклы (комплексы); Г – типичный дрейф изолинии при артефициальной динамике сегмента ST.

Как видно из представленных усредненных комплексов, в некоторых отведениях иллюзия положительного теста очень велика. Поэтому, несмотря на явный артефициальный характер депрессии по стандартной ЭКГ в 12 отведениях, а также типичный дрейф изолинии, визуализирующийся в левых грудных отведениях (дуга i, обозначенная на рис. 2Г), этому пациенту было проведено дообследование (перфузионная сцинтиграфия миокарда с нагрузкой, мультиспиральная компьютерная томография, стресс-эхокардиография). Диагноз ИБС был отвергнут.

Безусловно, именно динамика стандартной ЭКГ должна быть проанализирована в первую очередь. К сожалению, нередко пациенты предъявляют усредненные циклы без сопутствующей полной регистрации. Гораздо реже встречается обратная ситуация: у больного на руках имеется только динамика стандартной ЭКГ без усредненных циклов. В этом случае ишемический характер депрессии, конечно, гораздо более вероятен. Тем не менее, именно сочетание фрагментов стандартной ЭКГ и усредненных комплексов – обязательное условие репрезентативности теста.

В большинстве представленных программ имеются другие варианты ретроспективной оценки сегмента ST, помимо стандартной ЭКГ и усредненных циклов, — например, таблица динамики амплитуды и наклона сегмента ST. Использование всех возможностей программного обеспечения позволяет воспроизвести полную и последовательную картину ишемической динамики ЭКГ во время нагрузочного теста.

Рис. 3. Пациент М., 46 лет: А – ЭКГ на 1-й ступени теста (синусовый ритм с ЧСС 66 в минуту); Б – на 5-й минуте восстановительного периода (синусовая тахикардия с горизонтальной депрессией сегмента ST в отведениях II, III, aVF, V5-6 до 2 мм); В – сохраняющиеся изменения ЭКГ на 8-й минуте восстановительного периода до использования спрея изокета; Г – положительная динамика ЭКГ после использования спрея изокета; Д – усредненные циклы; Е – таблица динамики амплитуды сегмента ST; Ж — тенды ST (амплитуда и наклон).

Источник