- Депрессия истощения Кильхгольца. Эндореактивная дистимия Вайтбрехта. Депрессии фона и почвы Шнейдера

- Депрессии истощения провоцируются всем перечисленным кроме тест

- Астенический синдром – расплата за жизнь на износ

- Результаты нервного истощения

- Обращение к психотерапевту гарантирует восстановление психологического здоровья

- Депрессия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы депрессии

- Патогенез депрессии

- Что происходит в орагнизме при депрессии

- Классификация и стадии развития депрессии

- Осложнения депрессии

- Чем опасна депрессия

- Диагностика депрессии

- Обследование при депрессии

- Дифференциальная диагностика депрессии

- Лечение депрессии

- Поддерживающее лечение при депрессии

- Медикаментозная терапия депрессии

- Психотерапия при лечении депрессии

- Электрошоковая терапия при депрессии

- Фототерапия при депрессии

- Как самостоятельно избавиться от депрессии

- Что делать, если депрессией болен близкий человек

- Прогноз. Профилактика

Депрессия истощения Кильхгольца. Эндореактивная дистимия Вайтбрехта. Депрессии фона и почвы Шнейдера

Депрессия истощения Кильхгольца. В отечественной литературе по вопросам невротической депрессии высказывается точка зрения, что данный вариант является, возможно, начальным этапом невротической депрессии в понимании Фелькеля или эпдореактивной депрессии Вайтбрехта.

Депрессия истощения развивается в связи с длительным эмоциональным и интеллектуальным напряжением. Выделяется три стадии заболевания: продромальная, психосоматическая и собственно депрессивная. В продромальной стадии депрессии преобладают неврастенические явления: раздражительность, повышенная утомляемость, слабость концентрации внимания, нарушения сна.

Во второй, психосоматической стадии доминируют разнообразные расстройства вегетативной регуляции: головные боли, головокружения, тахикардия, нарушения сердечного ритма, псевдоангинозные сердечные атаки, обстипация, анорексия, невралгические явления, ипохондрическая фиксация внимания. После дополнительных, порой незначительных психических и физических нагрузок или в ситуации расслабления наступает собственно депрессивная фаза заболевания, характеризующаяся боязливо-тревожным настроением, вспыльчивостью, концентрацией внимания на психотравмирующих раздражителях, нерешительностью, углублением нарушений сна. Может иметь место вторичная витализация депрессии.

| Читайте общую информацию о депрессии и методах лечения депрессии в психиатрической клинике |

Эндореактивная дистимия Вайтбрехта возникает в результате взаимодействия психореактивных факторов и эндогенной предиспозиции к депрессии. В клинической картине заболевания преобладают астенические расстройства, разнообразные сенестопатии, а также ипохондрические нарушения. Подавленное настроение характеризуется дисфорическим оттенком с недовольством, раздражительностью, слезливостью. Первичные идеи виновности отсутствуют. Реактивные моменты находят относительно небольшое отражение в клинической картине болезни. Уже в начальном ее периоде депрессия нередко имеет витальный характер.

Депрессии фона и почвы Шнейдера возникают в связи с соматореактивными воздействиями. Наблюдаются изменение общего самочувствия, активности, подавленность, ослабление эмоций. Витальный компонент депрессии, первичное чувство вины, депрессивные бредовые идеи, психомоторная заторможенность отсутствуют.

Реактивные депрессии развиваются в связи с психическими травмами. Это могут быть острые депрессивные реакции с чрезмерной силой депрессивного аффекта, суицидальными попытками, непосредственно связанные с психической травмой и в целом кратковременные; чаще наблюдаются затяжные, медленно развивающиеся депрессии, проявления которых достигают наибольшей интенсивности лишь спустя определенное время после психической травмы, по мере ее переработки. Клиническая картина затяжных реактивных депрессий характеризуется подавленностью, чувством безнадежности, разочарования, слезливостью, вегетативными расстройствами, нарушениями сна. Витальный оттенок депрессии (имеются в виду тяжесть, боль, жжение в области сердца) отсутствует; он может появиться позднее, но и в этом случае менее отчетлив, чем при эндогенной депрессии.

Двигательная и идеаторная заторможенность наблюдается лишь на начальном этапе депрессии. Отсутствуют также первичные идеи виновности, суточные колебания настроения. Наиболее важной особенностью реактивной депрессии является концентрация всего содержания сознания на психотравмирующих представлениях, приобретающих доминирующий характер. Переживания больных психологически понятны. Чувство вины чаще обращено на причастных к травмирующим событиям лиц, поэтому пациенты говорят об обиде, недовольстве.

В клинической картине реактивной депрессии могут наблюдаться и даже преобладать истерические явления (демонстративность, конверсионная симптоматика, психогенные галлюцинациии др.), тревога, двигательное беспокойство, страхи, ипохондрические опасения. Реактивные депрессии иногда возникают после завершения изнурительной работы — «депрессивные страхи» или после окончания длительного периода психоэмоционального напряжения — «депрессия освобождения» Бюргер-Принца. Депрессии данного типа сближаются с эндореактивной дистимией Вайтбрехта.

Реактивная депрессия может возникать при внезапном изменении среды обитания — «культурный шок»: например, при попадании в условия чуждой культуры, возвращении к своей после долгого перерыва, при вынужденной необходимости адаптироваться к различным традициям и устоям общества. Часто встречается у эмигрантов, а также во время радикальных перемен в обществе. В качестве психогенной можно, по-видимому, рассматривать и ностальгическую депрессию — болезненное усиление тоски по Родине. Обычно это длительные и мучительные депрессивные состояния, обусловленные разрывом всех связей с прошлым.

Ностальгическая депрессия лишает возможности адаптироваться к новым условиям существования, принять их, мешает активной деятельной жизни. Характерны постоянные и невольные воспоминания прошлого, которое идеализируется, стремление вернуться обратно, домой, где, говоря словами Чацкого, «и дым Отечества и сладок, и приятен». Ностальгические переживания могут появляться и при эндогенной депрессии у пациентов, давно переселившихся из родных мест, им хочется умереть и быть похороненными там. Встречаются депрессии, связанные с траурными датами. Так, пациент считает, что умрет в том же возрасте, что и его отец (так предсказала ворожея). За год до ожидаемой смерти он завершает земные дела, предается скорбному чувству, замыкается, готовит предстоящие похороны. Пожилая женщина, потерявшая более 20 лет назад сына, перестала радоваться, забыла, что это такое. В дни траура (родительский день, день смерти сына) она впадает в депрессию. Совершила множество суицидных попыток (спасали бывшие начеку близкие), жалела, что так и не умерла — траурная депрессия.

Источник

Депрессии истощения провоцируются всем перечисленным кроме тест

Астения – это не болезнь, это такой комплекс симптомов, который предполагает наличие физической и психологической усталости. Человек испытывает эмоциональное истощение, измучен, отмечается раздражительность, повышенная или не совсем адекватная чувствительность. Фактически, все функционирование его организма кричит о том, что он перегружен, ему необходимо изолироваться, минимизировать стресс, в котором он сейчас находится. Если обратиться к биологии и миру животных, то астения – это, скорее всего, лабораторный феномен. В живой природе ослабленное животное или растение достаточно быстро становится пассивным участником пищевой цепочки, то есть, погибает. Человек в этом плане более совершенен и общество дает ему право быть слабым, истощенным. Этим правом следует уметь пользоваться.

Астенический синдром – расплата за жизнь на износ

Мы все живем в таких реалиях, когда требования к организму на физическом и интеллектуальном уровне предъявляются очень серьезные. Изо дня в день, находясь в погоне за каким-то результатом приходится испытывать большое напряжение, с которым нужно справляться, переживать его, расслабляться. Но, напрягаться все умеют, а расслабляться — нет.

Полюс активности современного человека смещен в сторону интеллектуальной нагрузки, поэтому очень много времени занимает компьютер, смартфон или планшет. Соответственно, возникает состояние гиподинамии, когда происходит крайне мало движений, часто выполняется однообразная работа, которая требует сосредоточения и напряжение внимания. В результате, возникает своеобразный перекос в функционировании – отказываясь от движения, человек слабеет, сначала физически, а затем – эмоционально и интеллектуально.

Люди начали предъявлять к себе завышенные требования, совершенно не задумываясь о том, что их жизненные ресурсы ограничены, и стали жить на износ. Для нашего общества такое поведение сейчас очень характерно. Стремление к повышению благосостояния и успеху вынуждает многих отдавать работе все свои часы бодрствования, совершенно не заботясь о полноценном отдыхе. В результате возникает астения, при которой работоспособность существенно падает. Не смотря на это, человек не уменьшает требования к себе, считая по-прежнему, что должен работать как можно больше и доводит свой организм до полного физического и интеллектуального изнеможения. Трудоголик считает, что всего необходимо добиваться тяжким непрерывным трудом. Не достигнув высоких достижений, он считает, что не состоялся как личность и ничего не добился в жизни.

Результаты нервного истощения

На фоне таких издевательств над собственным организмом, а также вследствие болезней, стрессов, жизненных потрясений появляется нервное истощение – синдром, характеризующийся полным отсутствием сил и маскирующийся под лень, депрессивное состояние, дурной характер. Появляется сильная утомляемость даже после обычной нагрузки, которая сопровождается снижением работоспособности, внимания, наличием тревожности, раздражительности и плохого самочувствия. Астенический синдром часто сопровождается головной болью и головокружением, болью в мышцах конечностей, нарушением сна. Сон становится неглубоким и беспокойным. В дневное время возникает слабость, желание прилечь, но отдых не восстанавливает силы. Постепенно формируется малоподвижный образ жизни, который только усугубляет проявления астении. Часто астению связывают с синдромом хронической усталости, эмоционального выгорания от большого количества контактов с людьми.

Астенический синдром характеризуется состоянием, когда никого не хочется видеть. Попытки разговоров приводят к еще большему конфликту и его усугублению. Человеку с нервным истощением полезно сделать паузу, немножечко отойти в сторону, отдышаться, попытаться разобраться, с чем связано напряжение, обратиться за помощью к специалисту, который обязательно поможет выйти из тупиковой ситуации.

Астения вызывается хроническими конфликтами, внутренней эмоциональной утомительной работой, длящейся в течение значительного времени. Если сравнить организм астеничного человека с батарейками, то можно сказать, что у него заканчивается заряд — нервные клетки получают мало питания. Человек нуждается в обретении баланса активности и отдыха. Стимулирование на повышенную продуктивность в этом случае, подстегивание и мотивация – это как попытка выжать заряд из этих севших батареек, пытаясь их как-то расплющить, постучать по ним. Как правило, такие действия приводят к дополнительной декомпенсации, то есть последствия будут еще драматичнее.

Обращение к психотерапевту гарантирует восстановление психологического здоровья

Вся усталость делится на физическую и моральную. Физическая усталость довольно легко восстанавливается хорошим сном, нормальным питанием, одним словом – отдыхом. Если человек психологически вымотан, уставший и его тяготят какие-то переживания, сном и бездействием эту проблему не решить. Дело в том, что организму, чтобы восстановиться во сне, также нужны психологические ресурсы. Отдохнуть во сне не получается — бессонница и расстройства сна мешают..

Поэтому лучший подход к терапии астенического синдрома предполагает обращение к психотерапевту, который для восстановления хорошего самочувствия займется решением внутренних конфликтов, в которых человек в этот момент находится. Специалист посоветует такую смену деятельности, которая позволит человеку пережить радость и восторг. Общение с психотерапевтом поможет подобрать комплекс действий, при котором человек с нервным истощением будет находиться в балансе, сможет понимать конфликты и проблемы, которые его тяготят, определит, за счет чего они могут быть решены.

Витамины и адаптогены – это средства, которые в данном случае, скорее всего не повредят, но восстановиться организму при нервном истощении они помогут лишь в случае устранения стрессового фактора. Найти его – задача работы с психотерапевтом. Он поможет найти баланс, благодаря которому человек с астенией компенсирует свою жизнь отдыхом, это позволит больше радости и удовольствия.

В арсенале психотерапевтов существует большое количество методов помощи людям с астеническим синдромом. Основной метод коррекции таких расстройств – научить чередованию отдыха и напряжения. Врач может назначить занятия физическими упражнениями, с учетом того, что нервное переутомление часто ведет к быстрому физическому истощению. Он расскажет, в каком темпе необходимо будет входить в физические упражнения, объяснит, что быстрая усиленная физическая активность сможет усугубить эмоциональное напряжение, подскажет, каким образом от пеших прогулок переходить к более затратным нагрузкам.

И все же, основная работа с астеническим синдромом лежит в области психологии.

Когда незавершенные конфликты накапливаются, у человека возникает состояние, при котором он все свое раздражение выливает на людей, совершенно не причастных к его конфликтным ситуациям. Здесь тоже очень уместны будут занятия с психотерапевтом, помогающие разрешить внутренние конфликты до конца, что означает — разрешение проблемной ситуации с наименее отсроченным эффектом. Незавершенные внутренние конфликты превращаются в лавину, которую трудно сдерживать. Тогда к человеку приходит чувство, что он находится на грани, что ему трудно справляться и невозможно ничего контролировать. В этом случае следует незамедлительно обращаться к психотерапевту. Учитывая, что нервное переутомление является маской многих заболеваний, люди ошибочно идут к врачу общей практики, гастроэнтерологу, невропатологу, лечат следствия, не обращая внимания, на причину своего состояния.

Источник

Депрессия — симптомы и лечение

Что такое депрессия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Магонова Е. Г., психотерапевта со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Согласно определению ВОЗ, депрессия (depression) — это распространенное психическое заболевание, для которого свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела, сопровождаемая чувством вины, снижением самооценки на протяжении 14 или более дней. Признаки депрессии: чувство нерешительности, нарушение концентрации внимания, психомоторная заторможенность или возбуждение, нарушения сна, изменение аппетита и веса.

В психологии депрессия (от лат. depressio — подавление) определяется как аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных (связанных с познанием) представлений и общей пассивностью поведения.

Важно отличать депрессию как клинически выраженное заболевание от депрессивной реакции на психологически понятную ситуацию, когда каждый из нас в течение нескольких минут или часов испытывает сниженное настроение в связи с субъективно значимым событием. Около 16% людей в течение своей жизни хотя бы раз перенесли депрессию. [1]

Замечено, что у женщин достоверно чаще диагностируется депрессия, что, вероятно, связано с тем, что женщины подвержены большим нейро-эндокринным изменениям. Это связано с рядом физиологических особенностей женского организма — менструальным циклом, послеродовым или климактерическим периодом, в ходе которых психоэмоциональное состояние может колебаться от нормального до клинически очерченной депрессии. Кроме того, у женщин чаще выявляется депрессия в связи с их гендерными, социальными, психологическими особенностями — например, женщинам проще разговаривать о своем эмоциональном состоянии.

Мужчины обычно реже обращаются за помощью к психиатру или психотерапевту, так как им мешают социальные стереотипы: мужчины должны быть рациональными, сильными, «настоящие мужчины не плачут», при этом депрессивные состояния у мужчин находятся в прямой связи с зависимыми формами поведения (алкоголизм, наркомания, игромания, экстремальные виды спорта).

Значительно возрастает риск развития депрессивного расстройства в следующих случаях:

- в пожилом возрасте в связи с потерей смысла жизни (выход на пенсию);

- когда в детоцентрированной семье вырастают и покидают родителей взрослые дети (синдром «пустого гнезда»);

- при утрате близкого.

В настоящее время общепризнанной является биопсихосоциальная модель развития депрессии, согласно которой причинами депрессии являются социальные, психологические и биологические провоцирующие факторы.

Социальные факторы, приводящие к депрессии:

- острые и хронические стрессы (утрата, измена, развод, различные формы насилия в семье);

- потеря или смена работы;

- высокие психо-эмоциональные нагрузки в профессиональной деятельности;

- выход на пенсию;

- экономические кризисы;

- политическая нестабильность в стране.

Психологические причины депрессии:

- склонность застревать в переживаниях на неблагоприятных событиях как свойство темперамента;

- неадаптивные копинг-стратегии в преодолении стрессовых ситуаций.

Биологические причины депрессии:

- нейробиологические;

- иммунные;

- эндокринологические сдвиги в организме (беременность, послеродовой период, климактерический период, гипо- или гипертиреоз);

- астенизация организма в результате тяжелых инфекционных заболеваний.

Симптомы депрессии

Как человек чувствует себя при депрессии:

- Возникает подавленное настроение, уныние, тоска, ощущение безысходности, сниженное настроение в течение длительного периода.

- Повышается утомляемость и усталость в результате привычных или небольших нагрузок.

- Снижается интерес и способность получать удовольствие от того, что раньше приносило удовлетворение.

Кроме того, к признакам депрессии относятся:

- снижение способности концентрироваться;

- заниженная самооценка и неуверенность в себе;

- чувство вины и склонность к самоуничижению;

- мрачное и пессимистическое видение будущего;

- психомоторные заторможенность или возбуждение;

- нарушения сна;

- изменение аппетита и веса.

Повторяющиеся мысли о смерти и самоубийстве, попытки суицида — опасный симптом депрессии.

Мышление человека, страдающего депрессией, отличается наличием иррациональных представлений, когнитивных ошибок:

- Чрезмерная самокритика или необоснованное чувство вины — мысли о собственной никчемности, потеря уверенности в себе, пониженная самооценка, склонность к самообвинению.

- Негативное видение настоящего — ощущение бессмысленности существования, недоброжелательности окружающего мира и людей.

- Негативное видение будущего — ожидание проблем, новых потрясений, неудач и страданий.

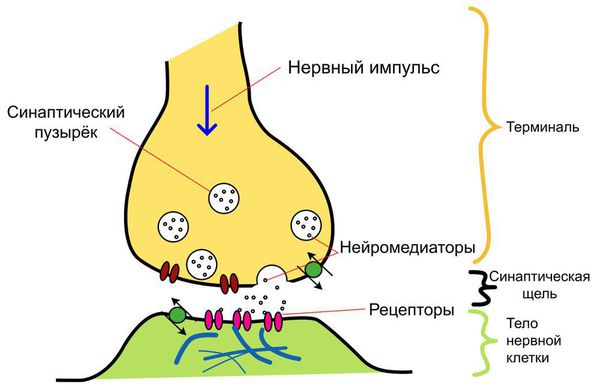

Патогенез депрессии

На основании имеющихся исследований доказано, что в развитии депрессии ключевую роль играют нарушения нейромедиаторной активности в нейронах лимбической системы головного мозга — изменяется выделение и взаимодействие с рецепторами постсинаптической щели таких медиаторов, как серотонин, норадреналин, дофамин, ацетилхолин, гистамин и др.

Что происходит в орагнизме при депрессии

Недостаток серотонина проявляется в повышенной раздражительности, агрессии, нарушениях сна, аппетита, сексуальной активности, понижении порога болевой чувствительности. Снижение концентрации норадреналина в нейронах головного мозга приводит к ощущению повышенной утомляемости, нарушению внимания, апатии, снижению инициативы.

Дефицит дофамина проявляется в нарушении двигательной и мыслительной активности, снижении удовлетворения от деятельности (от еды, секса, отдыха, общения), потере интересов к познанию, обучению.

Поэтому, медикаментозный подход в лечении депрессии заключается в назначении антидепрессантов, регулирующих выделение и взаимодействие нейромедиаторов с рецепторами нейронов лимбической системы.

Классификация и стадии развития депрессии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) депрессию классифицируют по степени тяжести и типу течения.

Виды депрессии по степени тяжести:

- лёгкая;

- умеренная;

- тяжёлая депрессия без/с психотическими симптомами.

При лёгкой и умеренной депрессии человек, как правило, сохраняет трудоспособность, хотя качество жизни снижается. Для тяжёлой депрессии характерны наличие типичных симптомов депрессии: пониженное настроение, снижение интереса и удовольствия от деятельности, повышенная утомляемость, нарушенная трудоспособность, могут присутствовать суицидальные тенденции [4] .

По типу течения:

- депрессивный эпизод;

- рекуррентное (повторяющееся) депрессивное расстройство;

- хроническое расстройство настроения.

До 30-35 % пациентов имеют хроническую форму течения депрессии, с длительностью депрессивного расстройства от двух и более лет.

Также в психиатрии принято различать депрессию по происхождению:

- эндогенная (маниакально-депрессивный психоз) — подразумевает беспричинное начало, наследственную предрасположенность к развитию заболевания, чередование депрессивных и маниакальных состояний;

- экзогенная — развивается под влиянием острых или хронических стрессовых факторов;

- соматогенная — связана с соматической, в том числе с органической патологией (перенесённые инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, онкологические заболевания и др.).

В американской классификации DSM-5 учитывают феноменологические особенности депрессивного расстройства.

К ним относятся депрессивные симптомы:

- с тревожным дистрессом;

- со смешанными чертами;

- с меланхолическими чертами;

- с атипичными чертами;

- с психотическими чертами,

- конгруэнтными и неконгруэнтными настроению;

- с кататонией (двигательными расстройствами);

- с сезонными паттернами (касается только повторяющихся эпизодов).

Сезонное аффективное расстройство — это тип депрессии, связнный со сменой времён года, она начинается и заканчивается примерно в одно и то же время каждый год. У большинство людей с этим типом расстройства симптомы появляются осенью и продолжаются в зимние месяцы, реже — весной или в начале лета [19] .

Осложнения депрессии

Во всем мире велики экономические потери в связи с нетрудоспособностью и затратами на лечение людей, страдающих депрессией.

Сосуществование депрессии с соматической патологией (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, заболевания органов ЖКТ, онкология, аутоиммунные расстройства) утяжеляет течение соматических заболеваний, при этом усиливается выраженность болевого синдрома, соматические расстройства переходят в хроническую форму, в результате повышается смертность от основного заболевания.

Чем опасна депрессия

Одной из самых серьёзных проблем является высокая вероятность суицидов при депрессии (8%). При этом из общего числа суицидов до 60% составляют лица, страдавшие депрессией. [5] [6]

Поэтому так важна своевременная диагностика и оказание адекватной лечебной помощи людям, страдающим депрессией.

Диагностика депрессии

Большая доля пациентов с депрессией из-за боязни стигмы психического заболевания [7] и обилия физических проявлений (соматические «маски») — головные боли, головокружение, боли и тяжесть в груди, разбитость, нарушение пищеварения — прежде всего, обращаются за консультацией в поликлиническую сеть к врачам-терапевтам, где могут длительное время проходить обследование и малоэффективное лечение, т. к. не получают адекватной помощи. [8] [9] [10]

В Соединенных Штатах, где численность психиатров достаточно велика, к специалистам первичной сети обращается 50% пациентов с симптомами депрессии, в то время как психиатрам — лишь 20% [8]. В Соединенном Королевстве у врачей общей практики проходит лечение большая часть больных депрессией, и только 10% обращаются к психиатрам. [11]

Обследование при депрессии

Своевременное обращение к психиатру и психотерапевту помогает установить правильный диагноз депрессии и подобрать эффективное лечение.

В диагностике депрессии используются клинические шкалы – шкала депрессии Гамильтона, шкала Занга, Бека и др., [12] [13] [14] определяющие наличие и степень выраженности депрессии и отдельных ее проявлений.

К сожалению, до сих пор не существуют точных лабораторных тестов и исследований, которые могли бы показать, дисбаланс каких именно медиаторов привел к развитию депрессии у конкретного пациента.

Дифференциальная диагностика депрессии

- с расстройствами настроения, вызванными органическими нарушениями головного мозга;

- аффективными нарушениями в структуре шизофренических расстройств;

- биполярным аффективным расстройством (помимо депрессивных фаз в структуре заболевания возникают мании).

Лечение депрессии

Депрессивные расстройства легкой степени тяжести могут достаточно хорошо поддаваться психотерапевтическому лечению.

Поддерживающее лечение при депрессии

До улучшения состояния врач наблюдает больных 1-2 раза в неделю. Во время приёма доктор поддерживает пациента, даёт необходимые разъяснения и следит за прогрессом. Встречу в кабинете врача можно дополнить разговором с больным по телефону. Врачу следует объяснить пациенту, что депрессия — это не оособенности настроения и характера, а серьёзное заболевание, вызванное биологическими нарушениями и нуждающееся в лечении, при котором прогноз благоприятен. Также врачу следует ненавязчиво убедить пациента расширять повседневную и социальную активность, например чаще гулять на свежем воздухе или записаться в творческий кружок. Врачу важно донести до пациента понимание того, что в заболевании нет его вины, что негативные мысли — лишь часть этого состояния и вскоре они пройдут [20] .

Медикаментозная терапия депрессии

При депрессиях умеренной и тяжёлой степени более эффективно применение комбинации психофармакотерапии (антидепрессанты) и психотерапии.

Сегодня широко используются серотонинергические антидепрессанты и так называемые антидепрессанты двойного действия (влияющие на обмен серотонина и норадреналина), которые применяются от 3-х месяцев и более (средние сроки терапии 6-12 месяцев).

Прием антидепрессантов должен происходить под наблюдением врача и, несмотря на длительное применение, обычно не приводит к зависимости, достаточно хорошо переносится.

Если депрессия не поддается лечению, перешла в хроническую форму, склонна к рецидивированию, терапию антидепрессантами можно дополнить другими психотропными средствами – транквилизаторами, нейролептиками, антиконвульсантами.

Кроме амбулаторного лечения депрессии легкой и умеренной степени, тяжёлые депрессии подлежат лечению и наблюдению в условиях стационара.

Психотерапия при лечении депрессии

В психотерапии депрессий доказательно эффективной и быстродействующей оказывается когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на изменение иррациональных убеждений и депрессогенных паттернов поведения пациентов, а также широко используется психодинамическая психотерапия (психоаналитическая, экзистенциальная психотерапия, гештальт-психотерапия), ориентированная на проработку глубинных переживаний и травматического раннего опыта пациента, формирование адаптивного функционирования в настоящем [15] [16] .

Электрошоковая терапия при депрессии

Электрошоковая терапия (ЭШТ) из-за наличия широкого списка противопоказаний, побочных реакций и осложнений имеет ограниченное применение. Но в случаях тяжёлого течения депрессивного расстройства и устойчивости к лечению лекарствами ЭШТ может быть использована и доказывает свою эффективность [20] .

Фототерапия при депрессии

Фототерапия применяется при лечении сезонного аффективного расстройства в специализирующихся на такой терапии клиниках. В этом случае используются мощные искусственные источники света с режимом облучения 10 000 люкс в течение 30 мин дважды — утром и вечером.

Как самостоятельно избавиться от депрессии

В случае депрессивной реакции на стрессовую ситуацию или при депрессии лёгкой степени тяжести можно не обращаться к врачу, так как проявления депрессии не приводят к дезадаптации. Человеку поможет, если он отвлечётся от стрессовой ситуации и погрузится в работу или хобби. Также облегчить состояние может поддержка близкого окружения или посещение психолога. Но если состояние затягивается, утяжеляется и ведёт к социальной дезадаптации, то в этом случае необходима помощь специалиста — врача-психиатра, психотерапевта.

Что делать, если депрессией болен близкий человек

От близкого окружения для человека, страдающего депрессией, важными будут искренние поддержка, сопереживание, сочувствие и предложение прибегнуть к помощи специалиста.

Прогноз. Профилактика

Значительная часть пациентов не получают должного улучшения от приема антидепрессивной терапии, имеют резистентность или плохую переносимость лекарственного лечения. [17] В этих случаях альтернативой выступают нелекарственные методы биологической терапии (например, за рубежом при резистентных депрессиях нередко применяют электро-судорожную терапию), а также психотерапия. [18]

Без адекватного лечения депрессивное расстройство имеет высокий риск к рецидивированию, утяжелению течения и появлению суицидальной настроенности у пациента.

Профилактикой депрессии являются:

- уменьшение стрессовых нагрузок;

- нормализация режима сна-бодрствования (бессонница один из провоцирующих факторов депрессии);

- правильное питание;

- исключение злоупотребления алкоголем, никотином и пр. зависимостей;

- систематические занятия спортом (при спортивной нагрузке в организме человека выделяются в большем количестве эндогенные опиаты — энкефалины и эндорфины, вещества, обеспечивающие хорошее настроение, бодрость, уменьшение болевых ощущений);

- общение с друзьями и близкими людьми;

- занятия приятной и интересной деятельностью, создающие положительный эмоциональный фон.

Источник