- Чувствуют ли насекомые температуру

- Тепловой режим и температура тела

- Категории статей

- Ученые ставят диагноз планете

- Природный регулятор температуры колибри

- Биоразлагаемые пакеты – вред или польза?

- Видео лекции на канале Temperatures.ru

- Теплэко – тепло из ниоткуда?

- Популярные статьи

- Польза и вред инфракрасного обогревателя (322915)

- Почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? (208687)

- Вредно ли разогревать пищу в микроволновке? (198948)

- Контролируйте температуру приготовления мяса! (180916)

- 451 градус по Фаренгейту, температура возгорания бумаги? (163599)

- Основные разделы

- Температура в жизни насекомых

Чувствуют ли насекомые температуру

Тепловой режим и температура тела

Насекомые не имеют постоянной температуры тела, т. е. относятся к пойкилотермным организмам. Непрерывно образующаяся в теле под влиянием жизнедеятельности и окислительных процессов тепловая энергия непрерывно теряется, т. е. отдается внешней среде в результате излучения, конвекции и теплопроводности; это образование тепла в организме обозначается понятием теплопродукции, а потеря его — теплоотдачей. Соотношение между теплопродукцией и теплоотдачей и определяет уровень тепла в организме, т. е. температуру тела. Очевидно, это соотношение не является постоянным, раз эмпирически установлено, что температура тела у насекомых непостоянна.

Источники теплопродукции у насекомых двоякого происхождения. Один из них — обмен веществ в организме и связанные с ним окислительные процессы, которые сопровождаются выделением тепловой энергии; это внутренняя, или эндогенная, теплопродукция. Другой источник тепла — внешняя среда, именно лучистая энергия солнца или нагретый им воздух, либо искусственно созданное тепло закрытых помещений, в которых живут те или иные насекомые; это теплопродукция внешнего происхождения, или экзогенная. Исследования установили, что внешние источники тепла играют громадную роль в жизни насекомых и в определении температуры их тела. Значительный вклад в изучение теплового режима тела насекомых сделан И. Д. Стрельниковым, который в своих исследованиях температуру тела изучал методом термопар с применением чувствительного гальванометра.

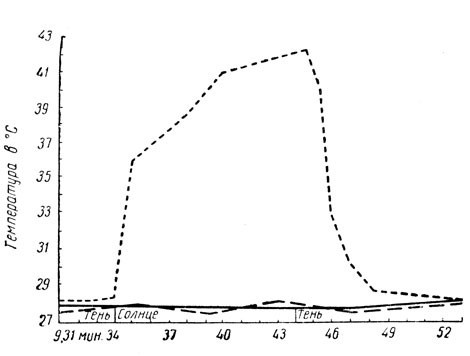

Оказалось, что температура тела насекомых, находящихся в покое и не подвергающихся облучению солнцем, примерно равна температуре окружающей воздушной среды. При облучении такого насекомого солнцем температура тела быстро и резко возрастает — на 10°С и более в течение немногих минут; при помещении этого же насекомого в тень его температура столь же быстро падает до температуры окружающей среды (рис. 28). В общем было установлено, что тело насекомых весьма чувствительно к воздействию тепла среды и солнечных лучей, т. е. энергично поглощает внешнее тепло и лучистую энергию солнца; вместе с тем телу насекомых свойственна и очень интенсивная теплоотдача. Эти тепловые свойства насекомого определяются рядом причин и прежде всего малыми размерами их тела; благодаря этому поверхность тела сильно увеличена по отношению к массе тела, что сильно увеличивает поверхность нагрева, с одной стороны, и лучеиспускания — с другой. Существенную роль играют также пигменты кутикулы и ее теплопроводность; установлено, что богатая меланинами темноокрашенная кутикула способствует более быстрому и сильному нагреванию тела солнечными лучами и вместе с тем темноокрашенные насекомые быстрее остывают в темноте. Существенно и то обстоятельство, что большинство насекомых лишено на теле термоизолирующего покрова в виде волосков.

Рис. 28. Изменение температуры тела у перелетной саранчи во время пребывания ее в тени (прерывистая линия) и на солнце (пунктир). Сплошная линия — температура воздуха в тени, (по Стрельникову)

Что касается эндогенной теплопродукции, то она соизмерима с теплопродукцией млекопитающих. Так, медоносная пчела в покое при температуре воздуха 11°С расходует в минуту 20 кал на 1 кг собственного веса, т. е. примерно как и человек. Однако малые размеры тела и теплопроводность кутикулы способствуют быстрой растрате возникающей теплопродукции, которая поэтому не играет заметной роли в создании температуры тела насекомого; вот почему насекомое в покое при отсутствии солнечной радиации имеет температуру тела, равную температуре окружающей среды.

Но при интенсивной мышечной работе температура тела насекомого может значительно увеличиться за счет одной эндогенной теплопродукции вследствие огромного возрастания последней. Так, у летящей пчелы поглощение кислорода увеличивается в 500 и более раз по сравнению с покоем, что соответственно создает и огромную теплопродукцию. Создается значительное превышение теплопродукции над теплоотдачей и температура тела сильно увеличивается; расчеты показывают, что при этом могло бы быть сильное перегревание тела и даже гибель насекомого. Однако этого не происходит вследствие охлаждающей роли трахейной системы; она осуществляет вентиляцию тела, а воздушные мешки играют роль аппарата внутреннего охлаждения. Так, перелетная саранча в опытах И. Д. Стрельникова после 2 1 /2 мин полета повысила температуру тела на 10°С, тогда как в воздушных мешках температура оставалась почти на прежнем уровне. Рассмотренный механизм ограничивает подъем температуры тела при полете уровнем 40-45°С не более. При прекращении полета и другой мышечной работы температура тела насекомого в тени быстро опускается до температуры окружающей среды.

Температурные границы активности насекомых находятся примерно в пределах 10-45°С, тогда как физиологический оптимум ограничен более узкими пределами и с известной приближенностью может быть определен 25-38°С. Достижение этого оптимума обеспечивается регуляцией температуры тела разными способами. Основной способ — это терморегуляция через поведение, т. е. путем изменения активности и местоположения, а иногда и позы самого насекомого. При перегревании тела насекомые переходят с освещенных солнцем или сильно нагретых мест в затененные или более прохладные места, где температура тела снижается до более приемлемого уровня; и, наоборот, при недостатке тепла происходит передвижение на освещенные солнцем или в более теплые места. Так, некоторые виды в жаркие часы дня забираются под различные укрытия — под камни, кучи травы и пр.; этой особенностью поведения пользуются при сборе и учете численности таких насекомых и разработке мер борьбы с ними. Очень характерное поведение свойственно стадным саранчовым. Личинки перелетной и мароккской саранчи в жаркие дни активно передвигаются по почве, но в более прохладное предвечернее время прекращают передвижения и собираются группами на освещенной солнцем поверхности почвы; с дальнейшим понижением температуры они взбираются на освещаемые солнцем верхушки растений, располагают свое тело с солнечной стороны и тем самым максимально используют лучи заходящего солнца.

Другой способ терморегуляции — изменение мышечной активности. Так, ночные насекомые, благодаря интенсивному лёту, имеют более высокую температуру тела, нежели температура воздуха; благодаря этому активная жизнедеятельность ночных насекомых возможна и при таких температурах, когда неактивные особи находятся в состоянии холодового оцепенения. То же самое наблюдается и при активном полете дневных насекомых в условиях прохладной погоды. В целом интенсивный лёт насекомых обеспечивает повышение их температуры тела до 30-40°С и более и делает их в это время в сущности теплокровными организмами (И. Д. Стрельников). Медоносная пчела может регулировать температуру воздуха в ульях; пчелы поднимают ее при холодной погоде путем усиленных движений крыльев.

Некоторое значение в регуляции температуры тела может иметь и испарение воды; таким путем возможно снижение температуры тела в жаркой среде. Наконец, нельзя не учитывать в терморегуляции и деятельности трахейной системы; трахейная вентиляция тела ослабляет возможность его перегрева, а наличие воздушных мешков устраняет эту возможность даже при интенсивной мышечной работе во время полета насекомого.

Итак, насекомые не имеют постоянной температуры тела и ее изменение происходит под воздействием ряда причин — лучистой энергии солнца, микроклимата среды, мышечной активности и поведения самого насекомого. В целом температура тела и ее изменения играют очень большую роль в жизнедеятельности насекомых.

Источник

Категории статей

Ученые ставят диагноз планете

Cтолько углекислого газа, как сейчас, в атмосфере не было последние 2 млн лет, метана и закиси азота — 800 тыс. лет. Далее

Природный регулятор температуры колибри

Учитывая огромную скорость и частоту крыльев, птицы должны нагреваться до температур, несовместимых с жизнью. Далее

Биоразлагаемые пакеты – вред или польза?

Интересно разобраться, действительно ли такие пакеты не наносят вреда окружающей природе. Далее

Видео лекции на канале Temperatures.ru

Две видео лекции уже доступны для просмотра на канале Temperatures.ru Далее

Теплэко – тепло из ниоткуда?

К рекламе на телевидении нужно относиться очень критически, особенно когда её представляют умные люди. Далее

Популярные статьи

Польза и вред инфракрасного обогревателя (322915)

Среди электрических обогревателей, которые мы используем в быту, наиболее популярными сейчас становятся инфракрасные нагреватели. Они очень широко рекламируются в Интернете и в газетах. Говорят, что они намного эффективнее масляных радиаторов и тепловентиляторов. Меньше потребляют энергии, не сжигают кислород и т.д. Главное – они совершенно не вредные, никакого отрицательного воздействия на организм человека не оказывают. Далее

Почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? (208687)

Это действительно так, хотя звучит невероятно, т.к в процессе замерзания предварительно нагретая вода должна пройти температуру холодной воды. Парадокс известен в мире, как «Эффект Мпембы». Далее

Вредно ли разогревать пищу в микроволновке? (198948)

Одна моя знакомая отказывается есть пищу, которую кто-то разогрел в микроволновой печи. Всему виной — страшилки в Интернете. Далее

Контролируйте температуру приготовления мяса! (180916)

При приготовлении сырого мяса, особенно, домашней птицы, рыбы и яиц необходимо помнить, что только нагревание до надлежащей температуры убивают вредные бактерии. Далее

451 градус по Фаренгейту, температура возгорания бумаги? (163599)

451 градус по Фаренгейту. Это название знаменитой книги Рэя Брэдбери. На языке оригинала звучит так: ‘Fahrenheit 451: The Temperature at which Book Paper Catches Fire, and Burns’. Действительно ли при этой температуре начинают гореть книги? Далее

Основные разделы

Температура в жизни насекомых

Кто только не населяет планету Земля! Если задуматься, люди – это может быть самый умный, но наверное, и самый малочисленный отряд. Вот, например, насекомые – это значительно более распространенный и многообразный класс живых существ. В процессе длительной эволюции насекомые приспособились к определенным условиям жизни.

Тепловой обмен считают основным и ведущим энергетическим процессом в отношениях организма и среды. Температура определяет состояние тел и все важнейшие явления природы. Характерно, что насекомые — пойкилотермные (холоднокровные) животные.

У насекомых температура тела и все происходящие в нем химические реакции зависят от температуры окружающей среды, от поглощения и отражения лучистой энергии солнца покровами тела.

Основное значение температуры в жизни насекомых отразилось в бесконечном разнообразии их внешнего облика — величине, форме, окраске. Мелкие насекомые имеют менее постоянную температуру тела, чем крупные.

Температуру тела хорошо сохраняет густой волосяной покров, а различная скульптура кожных покровов (бугорки, шипики, гребни) способствует усилению теплоотдачи. Окраска покровов тела имеет огромное значение в регулировании температуры тела насекомого. В прохладном и влажном климате насекомые имеют обычно темную окраску (черная, коричневая или темно-серая), в сухом и жарком — более светлую (белая, желтая, оранжевая, светло-серая). Серебристые или золотистые волоски усиливают отражение сильных потоков лучей. Экспериментально доказано, что светлая форма поглощает больше тепла и меньше влаги, а темная (например, у озимой совки) при более низких температурах — меньше, что объясняет явление сезонного диморфизма. Температура влияет на пигментацию и цвет обусловлен условиями метаболизма.

Если насекомое находится в состоянии покоя, то вследствие испарения с поверхности тела, температура его на 2-3 °С ниже окружающей. При работе мышц (в полете) температура резко повышается. Например, у летящей азиатской саранчи при 30-37 °С температура тела на 17-20 °С выше, а у сидящей не поднимается выше температуры, окружающей среды. Теплоотдача регулируется через испарение воды с поверхности тела и при дыхании.

Активность насекомых ограничена определенными температурными границами: верхним и нижним порогом развития. Большинство насекомых осенью впадают в оцепенение — анабиоз (замедление жизненных функций в результате охлаждения). При достижении некоторого нижнего температурного предела, критической точки (-12 °С), начинается процесс затвердевания соков насекомого, при котором происходит освобождение скрытой энергии, и температура тела насекомого быстро, скачкообразно повышается почти до 0 °С. Повышение температуры тела — это последняя защитная реакция организма, которая может спасти его от гибели. После этого начинается замерзание соков тела и при снижении температуры до уровня, при котором произошло освобождение скрытого тепла, наступает смерть насекомого. Температурную зону, лежащую между критической точкой (-12 °С) и точкой гибели насекомого, называют зоной анабиоза.

Верхний порог развития насекомых не превышает 40 °С. Выше этого предела насекомые также впадают в тепловое оцепенение (диапаузу), что является гарантийной адаптацией вида. Температура 52 °С является летальной, т. е. насекомое гибнет, так как коллоиды белков свертываются.

Активная жизнь насекомых протекает при температуре 10-35 °С. Наиболее благоприятна температура 26 °С, при которой скорость развития средняя, плодовитость максимальная, а смертность минимальная. Оптимальная температура непостоянна, зависит от комплекса действующих факторов в сочетании с температурой.

С повышением температуры ускоряются все процессы метаболизма. Например, божья коровка при температуре 27 °С развивается около 16 дней, а при температуре 22 °С — 30 дней.

Выявлены случаи оживления насекомых после полного замерзания их соков и, следовательно, почти полного прекращения обмена веществ. Например, гусениц лугового мотылька и древоточца пахучего помещали в температуру до минус 190 °С, после чего насекомых оживляли. Погибали только клетки жирового тела, а мышечные и трахейные клетки не нарушались.

Сохранить жизнь при замерзании можно только при постепенном замораживании, когда соки тела превращаются в стеклообразное аморфное вещество без образования кристалликов льда. Процесс образования некристаллического вещества называют витрификацией. При нем не происходит перестройки молекулярных рядов, поэтому возможно оживление. Это явление (витрификация) было изучено на яичном белке, протоплазме, простейших, желатине и других веществах.

Гибель насекомого под воздействием низких температур обусловлена образованием кристаллов льда в тканях их тела, т. е. нарушением клеточной структуры, что ведет к необратимым физиологическим изменениям.

Переохлаждение соков играет физиологически защитную роль против кристаллизации воды. Уровень холодостойкости зависит от содержания воды в организме и физиологического состояния организма, от соотношения в нем связанной и свободной воды.

Таким образом, температура оказывает прямое и косвенное влияние на жизнь насекомых. Температура определяет плодовитость, продолжительность стадии развития, прожорливость, подвижность, смертность.

Похожие по тематике статьи на сайте:

Источник