- Симптомы умственной отсталости у взрослых

- Критерии и симптоматика УО

- Причины возникновения психического отклонения

- Разновидности малоумия

- Умственная отсталость и деменция

- Развитие и лечение заболевания

- Синдром деперсонализации — дереализации — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома деперсонализации — дереализации

- Патогенез синдрома деперсонализации — дереализации

- Классификация и стадии развития синдрома деперсонализации — дереализации

- Осложнения синдрома деперсонализации — дереализации

- Диагностика синдрома деперсонализации — дереализации

- Лечение синдрома деперсонализации — дереализации

- Прогноз. Профилактика

Симптомы умственной отсталости у взрослых

Необходимо отметить, что, невзирая на отождествление таких медицинских терминов, как «умственная отсталость» и «олигофрения», под которыми подразумеваются нарушения интеллектуального и психоэмоционального развития, первый имеет более широкие рамки. Недоразвитость в данном случае может быть спровоцирована социальными и педагогическими аспектами воспитания. Однако, и олигофрены, и умственно отсталые индивидуумы характеризуются одним общим признаком – неспособностью к самостоятельной адаптации в окружающем мире.

Критерии и симптоматика УО

Под умственной отсталостью подразумевается устойчивое, трудно поддающееся обратимости замедление развития психической, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, которая характеризуется наличием врожденных или приобретенных в процессе жизни патологий.

Существенные ограничения в навыках, которые сопровождают малоумие, влекут за собой проблемы в области адаптивного поведения человека. Это подразумевает собой низкую приспособленность личности к окружающей среде, трудности во взаимодействии с социумом.

Вопрос о наличии интеллектуальной инвалидности необходимо рассматривать в сочетании с индивидуальными особенностями человека. Диагностируя данное психическое отклонение, следует также учитывать условия окружающей среды, в которой находится больной. Именно она определяет не только адаптацию индивида в обществе, но и психологическую поддержку, в которой такие люди нуждаются на протяжении всей жизни.

Умственную отсталость у взрослого человека определяют следующие критерии:

- дефицит интеллектуального развития. Он проявляется через трудности в ходе решения повседневных проблем, невозможность абстрактно мыслить, рассуждать, обучаться на основе полученного опыта;

- низкий уровень адаптивного поведения. Заключается в невозможности приспособиться к общепризнанным в обществе культурным и социальным стереотипам. Люди с психической патологией мало или совсем не адаптированы к самостоятельной жизни, испытывают сложности в процессе общения, ведении общественной жизни. Поэтому они требуют регулярной помощи и поддержки окружающих;

- затруднения в сфере интеллектуального воспитания и адаптивных возможностей у олигофренов развиваются в течение всего периода заболевания. Поэтому очень важно своевременно диагностировать заболевание, первые симптомыкоторого можно увидеть в раннем детстве. Дальнейшее биологическое, психологическое и социальное развитие ребенка необходимо построить таким образом, чтобы минимизировать усугубление патологии в более зрелом возрасте.

Кроме главных признаков, свидетельствующих о наличии умственной отсталости, специалисты отмечают вспомогательные, которые могут заметить окружающие больного люди:

- неспособность решать математические и логические задачи, особенно если при этом необходимо дополнительно использовать чтение, речь и т. п. Концентрация внимания и памяти имеет невысокие показатели, что приводит к низкой степени обучаемости;

- человек часто не понимает своих мыслей, не может внятно их выразить для окружающих. Возникают проблемы с общением – в связи с отсутствием необходимого опыта межличностных отношений ему тяжело сблизиться с окружающими, подружиться. Если это все же случается, что больной склонен к чрезмерной внушаемости и подчиненности посторонним людям;

- низкий уровень самостоятельности – индивид может плохо ухаживать за собой, не способен организовать свой досуг, часто безответственно относится к работе, не умеет грамотно распоряжаться личными финансами;

- плохой контроль поведения. Вспышки агрессивности, раздражительности, злости могут возникнуть вследствие разных факторов – дискомфорта, который вызван коммуникативными трудностями или невозможностью выражения личных потребностей и желаний, социальной изолированности, общественной дискриминации и т.п.;

- тяжелые случаи умственной отсталости у взрослых сопровождаются заторможенной моторикой, невнятной речью, низким уровнем словарного запаса;

- ритм развития олигофренов замедленный, поэтому умственную отсталость легче всего определить в школьном возрасте ребенка;

- в случае генетического синдрома интеллектуальной инвалидности больные имеют специфический внешний вид;

- люди с данной патологией больше, чем остальные подвержены психическим, неврологическим и физическим расстройствам (проблемы со сном, ожирение, диабет и т. д.).

Причины возникновения психического отклонения

Среди факторов, которые влияют на возникновение психической патологии, выделяют следующие:

- генетическая предрасположенность к заболеванию. Приблизительно в половине случаев олигофрения передается по наследству;

- хромосомные нарушения, аномалии генов, их мутация вследствие излучения, инфекционных заболеваний, употребления матерью токсических веществ в период вынашивания плода;

- тяжелая родовая деятельность, которая привела к травмам ребенка (особенно в случае повреждения головы), асфиксия, гипоксия головного мозга;

- преждевременные роды;

- заболевания инфекционного характера, поражающие центральную нервную систему;

- недостаток воспитания, негативная атмосфера в семье, психологическая травма в раннем возрасте, позднее диагностирование заболевания и др.

Следует отметить, что единой причины возникновения умственной отсталости ученым найти на сегодняшний день не удалось. Как правило, возникновение заболевания связывают с несколькими неблагоприятными факторами, которые наступают одновременно или поочередно.

Разновидности малоумия

В зависимости от характера возникновения различают два вида психической патологии:

Врожденная олигофрения или, другими словами, непрогредиентный процесс – это патология, которая возникает во внутриутробном развитии плода или в связи с осложненной родовой деятельностью матери. Ее признаки наблюдаются сразу после рождения ребенка. Данный дефект психического развития почти не поддается коррекции, однако приблизить интеллектуальное развитие такого человека под установленные стандарты представляется возможным при условии своевременной и грамотной терапии.

Приобретенная умственная отсталость – это вид патологии, при которой снижение уровня интеллекта происходит в определенный период жизни человека. Характерной ее особенностью выступает прогредиентное течение заболевания, при котором развитие и нарастание симптоматики происходит постепенно.

Следующая классификация психического отклонения базируется на основе определения коэффициента интеллекта, который психотерапевт устанавливает с помощью специальных тестов. Диагностируя умственную отсталость в соответствии со степенью тяжести, специалисты различают следующие ее виды:

Человек, который страдает легкой умственной отсталостью, неспособен к абстрактному мышлению, обладает кратковременной памятью. В данном случае имеет место нарушение функциональных умений (например, чтение, письмо, приготовление пищи и т. п.). В социальных взаимосвязях с окружающими такие люди создают впечатление незрелых, поэтому нередко они подвергаются манипуляциям со стороны. При выполнении сложных жизненных вопросов и задач такой человек испытывает потребность в помощи.

Человек с умеренным малоумием нуждается в обязательном контроле. Не будучи способен справляться с повседневными задачами, он нуждается в непрерывной поддержке близких, которые вынуждены выполнять некоторые обязанности больного.

В социальной сфере основным инструментом которой является устная речь, больной чувствует себя некомфортно, его словарный запас беден, поэтому часто он не может правильно изложить свои мысли и требования. Для образования благополучных межличностных отношений олигофрену необходимо постороннее коммуникативное содействие. В повседневной, обычной жизни такие люди способны развить определенные навыки и умения исключительно в результате настойчивого, продолжительного обучения.

Концептуальные навыки у людей с тяжелой умственной отсталостью характеризуются ограниченностью и локальностью. Они плохо воспринимают речь окружающих, не осознают таких понятий, как «число», «деньги», «время» и т. п.

Устная речь больного ограничена, поэтому состоит в основном из примитивных фраз, единичных слов. Такие люди концентрируются исключительно на том, что происходит вокруг них в настоящий момент.

Человек с тяжелой формой умственной отсталости имеет потребность в назначении ему опекуна, который осуществляет постоянный уход и наблюдение за ним (покупка продуктов и одежды, приготовление пищи, личная гигиена и прочее).

При глубокой форме психического отклонения отсталости человек практически утрачивает визуально-пространственные умения. К примеру, он может указать на определенный предмет, но не знает, как использовать его по предназначению. Функциональному применению вещей препятствуют сопутствующие существенные сенсорные и моторные отклонения.

Навыки больного с точки зрения восприятия речевых оборотов и жестикуляций окружающих очень ограничены, что создает проблемы общения в социуме. Базовые желания и эмоции такой человек выражает при помощи языка тела. При этом его сознание способно воспринимать только простые инструкции. Такой больной полностью зависим, и нуждается в постоянной опеке.

Умственная отсталость и деменция

Отождествлять и взаимозаменять эти понятия ошибочно. Как уже было сказано, олигофрения – это задержка в развитии психики, которая вызвана патологическим изменением головного мозга, проявляется через нарушения интеллекта, и приводит к социальной неприспособленности. А деменция – это возрастное слабоумие, которое имеет приобретенный характер, и заключается в постепенном, стойком снижении когнитивной (познавательной) деятельности, потерей полученных ранее знаний и навыков, с последующей невозможностью усвоения новых.

Среди главных критериев, отличающих деменцию от олигофрении, выделяют такие (включая вышеизложенный):

- УО – недоразвитие психики, а деменция – разрушение имеющихся функций психики, которое происходит в результате поражения головного мозга. Такое нарушение мозговой деятельности чаще всего наблюдается в старости. Однако психические расстройства возможны в молодом возрасте в результате аддитивного поведения (осознанное изменение сознания, зависимость);

- распад психики при деменции начинает прогрессировать по истечении определенного периода, на протяжении которого происходило нормальное, естественное развитие ребенка. К возрасту 3 года большая часть мозговых структур уже сформирована, поэтому диагностировать деменцию, в отличие от олигофрении, можно только начиная с этого возраста;

- умственная отсталость характеризуется непрогрессивным (прогредиентным) течением, тогда как распад психики при деменции начинает усиливаться по истечению периода активного, нормального развития. Появившаяся в детском возрасте олигофрения не обладает прогрессирующим характером – развитие человека не останавливается полностью, а лишь замедляется его темп. При этом главное различие вышеуказанных психических отклонений – наличие интеллектуального дефекта, которые появляется только при диагнозе «деменция»;

- при деменции наблюдается неравномерность познавательных функций. В одной области мозга могут наблюдаться выраженные нарушения, при этом в другой прослеживается сохранность всей полученной ранее информации и навыков.

Развитие и лечение заболевания

У каждого человека УО развивается индивидуально. Своевременная диагностика дает возможность начать терапию на самом раннем этапе развития психического отклонения, что дает возможность положительного исхода терапии.

Перед оказанием помощи олигофрену необходимо учесть его индивидуальные особенности и потребности. Индивидуальный подход к каждому больному дает возможность подобрать ему максимально подходящий метод лечения. В зависимости от этого выделяют следующие методики терапии:

1. Медикаментозная. Она заключается в назначении препаратов, предотвращающих появление возможных психических расстройств (в случае, если необратимое поражение головного мозга еще не наступило), а также улучшению общего состояния внимания, памяти, восприятия.

Важную роль играет также витаминотерапия, которая способствует улучшению метаболических процессов в области центральной нервной системы.

В особо сложных случаях (грубые расстройства поведения, выраженные психозы, неврозы, затяжные депрессивные состояния) врач может принять решение о госпитализации больного в психиатрический или дневной стационар.

2. Немедикаментозная (психолого-педагогическая коррекция). Данная методика играет важную роль в социализации больного, интеграции его в общество. С этой целью больной посещает специализированную школу, где у него имеется возможность приобрести навыки, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности. Для больных с легкой формой психического отклонения важную роль играет комплексное психотерапевтическое лечение.

Люди, которые страдают УО, крайне нуждаются в поддержке, помощи и понимании со стороны социума. В последнее время появляется все больше специализированных учреждений, где таким больным создают максимально благоприятные условия для их жизни и деятельности.

Проблема состоит в другом – отношение окружающих к олигофренам. Важно помнить одно: сформировать из умственно отсталого человека гармоничную, целостную личность можно только с помощью понимания, терпения, толерантности и настойчивости.

Источник

Синдром деперсонализации — дереализации — симптомы и лечение

Что такое синдром деперсонализации — дереализации? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Егорова Ю. О., психотерапевта со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром дереализации-деперсонализации — это психическое расстройство, при котором человек ощущает, будто его тело, окружение и психическая деятельность изменились настолько, что кажутся нереальными, отдалёнными или автоматическими [3] . В Международной классификации болезней расстройство идёт под кодом F48.1.

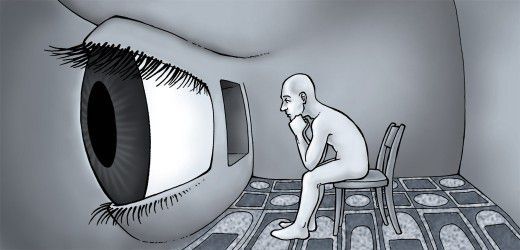

Синдром дереализации-деперсонализации относится к диссоциативным расстройствам. Для таких расстройств характерно нарушение интегрированных функций сознания: эмоций, восприятия, мышления, памяти, контроля над движениями. Это приводит к тому, что единство ощущения собственного «Я» нарушается и фрагментируется. Люди, переживающие деперсонализацию, чувствуют отчуждённость, обособленность или разъединённость от своего собственного существования [8] .

В то время как деперсонализация предполагает отрешённость от самого себя, люди с дереализацией чувствуют себя оторванными от окружения, как будто мир вокруг них в тумане, похож на сон или визуально искажён (что нельзя приравнивать к галлюцинациям). Люди с дереализацией обычно описывают чувство, как будто время «проходит» мимо них, и они не находятся “здесь и сейчас”. Эти переживания могут вызвать сильные чувства тревоги и обречённости [8] .

Эпизоды деперсонализации и дереализации могут длиться часами, днями, неделями или даже месяцами. У некоторых людей симптомы приобретают хронический характер, что проявляется периодами усиления или уменьшения их интенсивности [9] .

В своей изолированной форме синдром дереализации-деперсонализации встречается редко. Наиболее часто данное расстройство диагностируется в рамках депрессии, биполярного аффективного расстройства, генерализованного тревожного расстройства, посттравматического расстройства и обсессивно-компульсивного расстройства. Гораздо реже — при шизофрении или шизоаффективном расстройстве. Люди с такими расстройствами личности, как шизоидное расстройство личности, шизотипическое расстройство личности и пограничное расстройство личности также имеют высокие риски развития синдрома дереализации-деперсонализации [2] [6] .

По данным эпидемиологических исследований, распространённость синдрома дереализации-деперсонализации составляет от 0,8 % до 1,9 % [4] . Симптомы данного расстройства эпизодически встречаются у одной трети людей при усталости, сенсорной депривации, употреблении психоактивных веществ (ПАВ) или при засыпании и просыпании.

Развитие синдрома дереализации-деперсонализации обычно происходит в подростковом возрасте, хотя некоторые пациенты сообщают о наличии деперсонализации с раннего детства [4] [10] .

Синдром дереализации-деперсонализации тесно связан с сильнейшей, запредельной, непереносимой для психики тревогой и является по сути защитной реакцией психики на неё [2] . Синдром в значительной степени связан с межличностной травмой, такой как жестокое обращение в детстве.

Исследования говорят о том, что при синдроме чрезмерно активируются центры головного мозга, участвующие в эмоциональных процессах и ответе на стресс [7] [8] [11] .

Симптомы синдрома деперсонализации — дереализации

В самом широком смысле симптомы деперсонализации включают в себя:

- ощущение изменённого мировосприятия. Человек будто бы является внешним наблюдателем своих мыслей, чувств, тела или его частей;

- тело, ноги или руки кажутся искаженными, увеличенными или уменьшенными;

- ощущение изменения собственного веса;

- притупление чувств или реакций на окружающий мир вплоть до потери высших эмоций — утраты чувств любви, сострадания и долга (болезненная психическая анестезия);

- ощущение, что воспоминания лишены эмоций либо же являются ложными.

Симптомы дереализации включают в себя:

- чувство отчуждённости по отношению к своему окружению, мир воспринимается искажённым, размытым, бесцветным, двумерным или искусственным;

- чувство эмоциональной разобщённости с теми, кто дорог (как будто вас отделяет стеклянная стена);

- искажение в восприятии времени (недавние события кажутся далёким прошлым);

- искажения расстояния, а также размеров и формы объектов.

Нередко к явлениям дереализации также относят феномены deja vu (“уже виденное”): ощущение, что происходящая ситуация уже происходила в прошлом; jamais vu (“никогда не виденное”) — ощущение, что хорошо знакомая ситуация, происходящая в данный момент, никогда прежде не переживалась [1] .

Начало синдрома дереализации–деперсонализации может быть острым или постепенным. При остром начале некоторые люди помнят точное время и место своего первого опыта деперсонализации или дереализации. Постепенное начало, в свою очередь, может простираться настолько долго, что пациентам бывает трудно вспомнить самый первый эпизод [4] .

Несмотря на то, что синдром дереализации–деперсонализациии сопровождается значительным искажением или изменением субъективного восприятия реальности, он не связан с психозом. Пациенты с данным синдромом сохраняют способность отличать собственные «неправильные» внутренние ощущения и объективную реальность окружающего мира, сохраняют критическое восприятие себя [3] .

Феномены дереализации и деперсонализации могут встречаться и у психически здоровых людей при сенсорной депривации или усталости. Однако поставить диагноз можно только тогда, когда эти чувства ярко выражены, склонны к повторению и мешают ежедневному функционированию [2] .

Патогенез синдрома деперсонализации — дереализации

Сильный стресс, тяжёлое депрессивное расстройство, паническое расстройство, а также приём галлюциногенов — самые частые факторы риска для развития заболевания. Детская межличностная травма (в частности, эмоциональное насилие) — также значимый фактор риска.

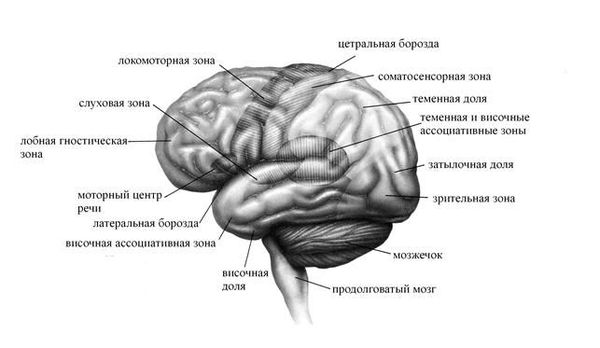

О нейробиологии синдрома дереализации-деперсонализации известно немного. Однако есть свидетельства, что аномальная активность префронтальной коры может подавлять нейронные сети, которые участвуют в эмоциональных процессах. С помощью методов нейровизуализации были выявлены функциональные нарушения в зрительной, слуховой и соматосенсорной коре головного мозга (отвечающей за осязание, ощущение температуры и положения тела в пространстве), а также в областях, ответственных за интегрированную схему тела [11] .

Исследования пациентов с синдромом дереализации–деперсонализации, где им показывали эмоционально-агрессивные сцены, продемонстрировали пониженную активацию нейронов в миндалевидном теле — области мозга, связанной с эмоциями [11] .

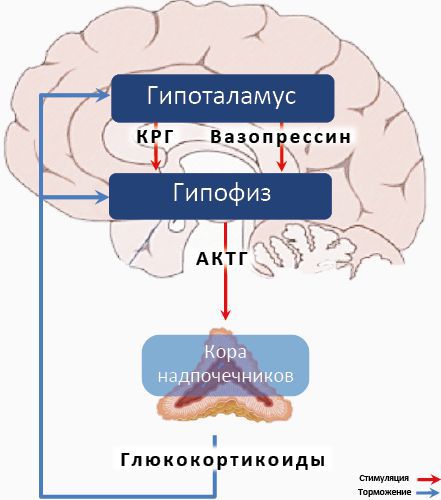

Синдром дереализации–деперсонализации может быть также связан с дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси — важнейшей системы нашего организма, участвующей в стрессовых реакциях. Пациенты с данным синдромом демонстрируют аномально повышенные уровни кортизола, который является одним из важнейших показателей хронического стресса и аффективных расстройств [8] .

Описано также множество случаев, когда симптомы дереализации и деперсонализации встречались у пациентов, страдающих такими неврологическими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, нейроборрелиоз (болезнь Лайма), что также указывает на биологическую природу данных феноменов [4] .

Классификация и стадии развития синдрома деперсонализации — дереализации

В классической психопатологии центральным термином является только деперсонализация.

Деперсонализация подразделяется на:

- аутопсихическую (нарушение восприятия своего “Я”);

- аллопсихическую или дереализацию (нарушение восприятия внешнего мира);

- соматопсихическую (нарушение восприятия своего тела и его функций) [1] .

Синдром дереализации–деперсонализации в клинической практике также подразделяют на первичный и вторичный, т.е. развивающийся на фоне другого психического расстройства (депрессии, биполярного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и др.) [12] . Однако несмотря простоту классификации, определить, что первично, а что вторично, представляется довольно трудным, т. к. дереализация-деперсонализация очень часто выставляется как сопутствующий синдром. Поэтому в большинстве случаев приоритет решено отдавать другим “основным” психическим расстройствам [3] .

Осложнения синдрома деперсонализации — дереализации

К относительно лёгким осложнениям синдрома дереализации-деперсонализации можно отнести функциональный нейрокогнитивный дефицит — трудности фокусировки внимания на задачах или при запоминании информации, что в некоторых случаях влияет на работоспособность и продуктивность.

К осложнениям также можно отнести проблемы во взаимоотношениях с семьей и друзьями, а также чувство безнадёжности из-за невозможности справиться с данным недугом [6] .

Более тяжело пациентами переносится развитие сопутствующих расстройств настроения (депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство) или тревожных расстройств (генерализованное тревожное расстройство, агорафобия, социальное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство).

Дереализация или деперсонализация при депрессии могут быть клиническим показателем того, что депрессия будет устойчива к стандартному лечению (медикаменты и психотерапия).

Важно также отметить, что деперсонализация и дереализация, в рамках какого бы расстройства они не возникали, сопровождаются более высоким риском суицида и злоупотребления психоактивными веществами [2] .

Диагностика синдрома деперсонализации — дереализации

В настоящее время, к сожалению, не существует лабораторного теста, который бы использовался для диагностики деперсонализации–дереализации. Для постановки диагноза синдром дереализации-деперсонализации (F48.1 по МКБ-10) необходимо, чтобы в клинической картине пациента присутствовал хотя бы один из двух следующих критериев [3] :

1. Деперсонализация: пациент жалуется, что отдалился или находится «на самом деле не здесь». Например, больной может жаловаться, что его чувства или ощущение внутренней жизни отделены, чужды им, не их собственные или потеряны, или ощущение, что их эмоции или движения принадлежат кому-то ещё, или они чувствуют себя, как играющие на сцене.

2. Дереализация: больной жалуется на чувство нереальности. Например, могут быть жалобы, что окружение или определённые объекты выглядят незнакомыми, изменёнными, плоскими, бесцветными, безжизненными, неинтересными или похожи на сцену, где каждый играет.

При этом необходимо, чтобы пациент сохранял понимание того, что эти изменения происходят внутри него самого и являются болезненными, а не навязаны извне другими людьми или силами.

Некоторые медицинские и психиатрические состояния имитируют симптомы синдрома дереализации-деперсонализации. Клиницисты должны исключить следующее заболевания, чтобы установить точный диагноз:

- паническое расстройство;

- височная эпилепсия;

- острое стрессовое расстройство;

- шизофрения;

- мигрень;

- наркозависимость;

- опухоли мозга.

В случае наличия синдрома дереализации-деперсонализациии при шизофрении, обсессивно-компульсивном расстройстве, фобических или депрессивных расстройствах врачам следует считать эти расстройства основными при выстраивании схемы лечения.

Лечение синдрома деперсонализации — дереализации

Синдром дереализации-деперсонализации весьма трудно поддаётся терапии. Тем не менее современные клинические исследования продемонстрировали эффективность антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), в первую очередь пароксетина, в комбинации со стабилизатором настроения ламотриджином [13] .

Пароксетин в комбинации с налоксоном (антагонистом опиоидных рецепторов) показывает скромную эффективность в лечении деперсонализации, связанной с посттравматическим стрессовым расстройством и пограничным расстройством личности [5] .

Некоторой эффективностью также обладают когнитивно-поведенческая психотерапия, а также диалектическая поведенческая психотерапия [13] .

К немедикаментозным факторам, способным уменьшать симптомы дереализации и деперсонализации, относят социальную активность (комфортное взаимодействие с другими людьми), интенсивную физическую или эмоциональную стимуляцию и релаксацию, а также отвлечение себя (например, путём увлечённого разговора или просмотра интересного фильма) [8] .

Прогноз. Профилактика

Большинство пациентов с синдромом дереализации-деперсонализации возвращаются в состояние ремиссии на фоне медикаментозной терапии и психотерапии. Полное выздоровление возможно в тех случаях, когда синдром является результатом временных стрессов или излечимых психических расстройств. В других случаях (например, при органических изменениях в мозге) синдром дереализации–деперсонализации может протекать хронически [13] .

Даже постоянные или повторяющиеся симптомы деперсонализации или дереализации могут вызвать лишь минимальные нарушения. Важно, чтобы пациент старался отвлечься от субъективного ощущения симптомов и фокусировался на других мыслях или действиях. Однако некоторые пациенты становятся инвалидами из-за хронических проявлений дереализации, тревоги или депрессии. Употребление алкоголя и хроническая усталость являются главными факторами, ухудшающими симптомы дереализации и деперсонализации [2] [6] .

Советы пациентам с дереализацией-деперсонализаций:

- систематическое наблюдение у лечащего психиатра, приём прописанной психофармакотерапии;

- когнитивно-поведенческая психотерапия, семейная психотерапия;

- соблюдение режима сна-бодрствования, наличие полноценного отдыха;

- исключение алкоголя и других ПАВ;

- лечение других сопутствующих заболеваний (например, депрессии).

Источник