Самосознание у животных

На протяжении почти 75 лет нашего столетия прочно господствовало представление бихевиористов о том, что субъективные психические переживания животных не могут быть предметом научных исследований. В течение этого времени такие ученые, как Толмен (Tolman, 1932), оспаривали эту точку зрения, но они практически никак не влияли на господствующее мировоззрение (см. обзор Griffin, 1976). Позиция бихевиористов с логической точки зрения кажется неприступной, однако ее можно обойти различными путями. Один из аргументов заключается в том, что, хотя мы и не можем доказать, что животные обладают субъективными переживаниями, вполне возможно, что на самом деле так оно и есть. А если бы это было так, то что тогда изменилось бы? Другой подход базируется на утверждении, что с эволюционной точки зрения представляется маловероятным, чтобы между человеком и животными в этом отношении был существенный разрыв.

Гриффин (Griffin, 1976), который одним из первых начал планомерную атаку на позиции бихевиоризма, использовал оба этих аргумента. По его мнению, изучение коммуникации животных с наибольшей вероятностью должно принести нам доказательства того, что «они обладают психическими переживаниями и сознательно общаются друг с другом». Однако при исследовании языковых способностей животных в последние годы это давнее обещание оказалось невыполненным. До сих пор вызывает спор поведение шимпанзе, которых обучили некоторым особенностям языка человека, и существует сомнение в том, что когда-либо эти эксперименты позволят нам многое узнать о субъективных переживаниях этих животных (Terrace, 1979; Ristau, Robbins, 1982). Были предприняты самые различные попытки исследовать субъективный мир животных другими способами, к описанию которых мы и переходим.

Осознают ли животные себя в том смысле, что имеют ли они представления о позах, которые принимают, и о действиях, которые совершают? Конечно, поступающая от суставов и мышц сенсорная информация направляется к мозгу, и поэтому животное, по-видимому, должно быть осведомлено о своем поведении. В экспериментах, направленных на выяснение этого вопроса, крыс обучали нажимать на один из четырех рычагов в зависимости от того, какой из четырех активностей было занято животное, когда раздавался звук зуммера (Beninger et al., 1974). Например, если этот сигнал заставал крысу в тот момент, когда она чистила шерсть (was grooming), она должна была нажимать на «груминговый» рычаг, чтобы получить пищевое подкрепление. Крысы научились нажимать на различные рычаги в зависимости от того, занимались ли они чисткой шерсти, ходили, поднимались на задние лапки или находились в покое в момент, когда слышался звук зуммера. Результаты подобных экспериментов (Morgan, Nicholas, 1979) показали, что крысы способны строить свое инструментальное поведение на основе информации об их собственном поведении и сигналов, поступающих из внешней среды. В каком-то смысле крысы должны знать о своих действиях, но это совсем не означает, что они их осознают. Они могут осознавать свои действия точно так же, как и внешние сигналы.

Многие животные реагируют на зеркало так, как-будто они видят других особей своего вида. Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что шимпанзе и орангутаны могут узнавать себя в зеркале.

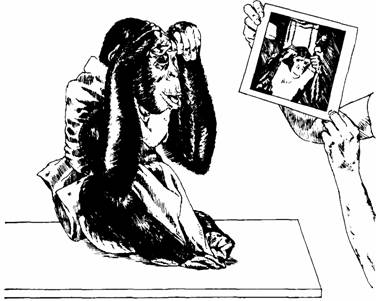

Рис. 28.1.Шимпанзе Вики имитирует свое изображение на фотоснимке. (Рисунок по фотографии.)

Молодые шимпанзе, рожденные на воле, пользовались зеркалом, чтобы чистить те части своего тела, которые другим путем увидеть невозможно. Гэллап (Gallup, 1977; 1979) наносил небольшие пятнышки красной краски на бровь и противоположное ухо нескольким шимпанзе, когда они находились под легкой анестезией. По утверждению экспериментатора, шимпанзе, выйдя из наркотического состояния, прикасались к этим частям своего тела не чаще, чем обычно. Тогда он дал обезьянам зеркало. Шимпанзе начали разглядывать свои отражения в зеркале и постоянно трогать окрашенные брови и уши.

Можно ли считать, что способность животного реагировать на какие-то части своего тела, которые оно видит в зеркале, свидетельствует о его самоосознании? Этот вопрос непосредственно связан с более широким вопросом. Свидетельствует ли способность животного подражать действиям других о его «знании себя»? Шимпанзе невероятно искусны в подражании друг другу и людям. Хотя истинное подражание следует очень тщательно отличать от других форм социального научения (Davis, 1973), мало кто сомневается в том, что приматы способны к подражанию. Например, шимпанзе Вики, воспитывавшейся в семье Хейесов (Hayes), было предложено скопировать серию из 70 движений. Многие из этих движений она никогда ранее не видела, но десять из них скопировала сразу, как только ей их показали. Вики научилась производить в ответ на соответствующие демонстрации 55 двигательных актов (рис. 28.1). Она также научилась выполнять довольно сложные домашние дела, например мыть посуду или вытирать пыль (Hayes, Hayes, 1952). Многим из этих действий она подражала спонтанно, без чьих-либо наводящих посылок. Однако шимпанзе по подражательным способностям не смогла справиться с ребенком. Исследователи считали, что подражательная активность Вики соответствует способностям детей в возрасте от 12 до 21 мес. Способность к подражанию иногда считают признаком интеллекта, однако этот тезис стоит взять под сомнение, поскольку подражание наблюдается и у очень маленьких детей, и у самых различных немлекопитающих животных. При изучении пения птиц оказалось, что у многих видов птиц при научении пению наблюдаются некоторые формы подражания звукам, причем некоторые птицы в этом отношении особенно искусны. Попугаи и индийские скворцы майны способны необычайно

точно воспроизводить звуки человеческого голоса (Nottebohm, 1976).

Чтобы иметь возможность подражать, животное должно получить внешний слуховой или зрительный пример для подражания и добиться соответствия ему с помощью определенного набора своих собственных моторных инструкций. Например, ребенок, который подражает взрослому, высовывая язык, должен как-то ассоциировать вид языка со своими моторными инструкциями, необходимыми для того, чтобы самому высунуть язык. Ребенок при этом совершенно не обязан знать, что у него есть язык, — он просто должен связать данное сенсорное восприятие с определенным набором моторных команд. Каким образом это происходит, остается загадкой. Однако вопрос о том, необходимо ли самоосознание для осуществления подражательной деятельности, является спорным.

Отчасти проблема состоит в том, что нам необходимо выяснить, что же именно мы подразумеваем под термином самоосознание (selfawareness). Как отмечал Гриффин (Griffin, 1982), многие философы проводят различия между понятиями «осознание», или «знание себя» (awareness), и «сознание» (consciousness. Осознание — это вид восприятия, тогда как сознание включает в себя особый род самоосознания, которое не ограничивается простой осведомленностью о разных частях своего тела или процессах, протекающих в мозгу. Сознание, с этой точки зрения, включает в себя какое-то предположительное знание того, что Я испытываю ощущения или думаю, что это Я — существо, знающее об окружающем мире. Мы разобрали несколько примеров того, что животные обладают знаниями в сфере восприятия, т. е. знают непосредственно воспринимаемые характеристики объектов. Однако способность животного сообщать о своих действиях, подражать действиям других или узнавать свое изображение в зеркале не обязательно требует наличия сознания в том смысле, как оно было здесь определено.

Рассогласование между осознанным и неосознанным восприятиями можно наблюдать у людей с повреждениями мозга. Некоторые люди, у которых повреждены определенные области мозга, связанные с обработкой зрительной информации, сообщают о том, что они частично ослепли. Они не в состоянии назвать объекты, которые предъявляют им в определенных областях поля зрения. Они утверждают, что не могут увидеть эти объекты; однако, когда их просят указать на них, они зачастую могут сделать это очень точно (Weiskrantz, 1980). Один больной точно угадывал, какую линию ему показывали; горизонтальную или диагональную, хотя он и не знал, видит ли он что-либо (Weiskrantz et al., 1974). Это явление, названное слепым зрением, возникает в результате повреждения тех областей мозга, которые ответственны за опознание зрительных сигналов (visual awareness), тогда как другие области мозга, участвующие в зрительном процессе, остаются интактными. Именно эти области мозга помогают больному делать правильное суждение, хотя он и не знает о том, что он видит.

Дата добавления: 2016-06-18 ; просмотров: 4535 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

САМОСТЬ

Что такое самость?

В слайд-презентации, Вы сможете в интересном формате изучить тему «Самость»: Samost.pdf

Самость – это концентрация своего сознания на своей личности, то есть концентрация на личном «я» (эгоизм).

Низшее Я человека устремлено к тому, чтобы всем обладать, всё удержать для себя и использовать в собственной выгоде.

Самостный человек выделяет себя из общества, из природы Космоса, забывая, что он лишь частица единого целого.

Самость, это когда внимание человека направлено внутрь себя, на удовлетворение своих личных потребностей: «Я», «Мне», «Мое».

Самость – самая глубокая причина всех страданий и главный враг духовного развития человека.

Преодоление страданий человеческих возможно лишь, освободившись от самости,от собственного эгоизма, от личных желаний.

Отказавшись от всех эгоистичных мотивов – человек обретет свободу от внутренних противоречий.

До тех пор, пока мы будем устремлены к тому, чтобы всем обладать, всё удержать для себя и использовать в собственной выгоде, мы будем испытывать все большое и большое неудовлетворение от жизни.

От самости происходят все неприятности в жизни человека.

Самость – это то качество человека, которое делает его несчастным.

Самость. Для чего она нам дана? Откуда она появилась?

В процессе эволюции человечества самость когда-то играла важную роль. Она была необходима для того, чтобы, в человеке, который только что вышел из животного состояния и имеющий, соответственно сознание животного, проявилось теперь сознание индивидуальное. Самость, была эволюционно необходима. Выделяясь из стадного состояния, человек должен был почувствовать себя отдельной личностью, он должен был отделить себя от общественного животного сознания. Он должен был полностью осознать самого себя и ответить на вопрос “Кто же я?”: — “Я есть я”!

”Я есть я” – основной принцип мышления человека на начальном этапе своего человеческого развития. Кроме того, такое мышление было необходимо для выживания. Выживал лишь тот, кто больше заботился о себе.

На современном этапе развития человечества, пережиток в виде астрального тела и его жильца – самости, уже не нужен. От него необходимо избавиться. Если раньше, он являлся необходимым условием для эволюции, то на данном этапе, он становится огромным тормозом.

Человеческая ступень сознания – ”Я есть я”, должна смениться следующей ступенью – “Я есть ты и Ты есть я”. Это следующий этап развития человечества — научится делиться с теми, кто тебя окружает. «Не я, но мы». Не всё себе, но и другим. Необходимо понять, что все мы человеческие существа являемся частью высшего единства, а именно человечества.

Божественная ступень сознания — “Я есть Вы и Вы есть я”, следует за сознанием человечества.

Природа самости

Живая Этика даёт много понятий самости, вот некоторые из них:

— Самость самый сильный и опасный враг человека на пути духовного развития.

— Самость, есть корень всех бедствий.

— Самость — это первопричина, тормозящая устремление человека к самосовершенствованию.

— Самость, страх и сомнение – три проклятия человеческой жизни.

— «Самость есть земное царство. Она не существует в Огненном Мире – остаток ее в Тонком Мире и тяжким цепям подобен». (Иерархия,342).

Под самостью понимается комплекс недостатков человека. Они связаны с концентрацией сознания на своей личности.

Основные проявления самости — самовлюбленность, самолюбие, самодовольство, самовозвеличение, самоуверенность, самомнение, превосходство над другими, высокомерие.

Кроме того, к самости относятся такие ее проявления, как саможаление, самоуничижение, осуждение, зависть, недружелюбие, гордыня, тщеславие, чванство, обидчивость (обида).

Рассмотрим подробнее некоторые из них:

Гордыня — когда человек себя считает лучше всех.

Тщеславие — пустое высокомерие, кичливость, желание быть предметом славы, почитания, стремление к почету, к похвалам, к признанию мнимых своих заслуг, достоинств, в том числе совершение добра ради похвалы и почестей; хвастовство своими заслугами, богатством…

Чванство — спесь, важничанье, тщеславие, пустая, неосновательная горделивость.

Обидчивость (обида) – это чувство, что меня не оценили по достоинству, или же не оправдали моих ожиданий. «Обиженность есть все та же самость, преграждающая нам путь к Свету». (Е.И.Рерих)

Самоуничижение — уничижение самого себя, представление себя неудачником или ничтожеством.

«Самоуничижение — уничижение самого себя, умаление своей личности, своих достоинств. Надо повысить себя в своем собственном представлении и затем уже поддерживать выявления свои на утвержденном уровне. Иными словами, идеал свой выражения себя в жизни надо повысить и в соответствии с ним и держаться. Самоуничижение, умаление достоинства своего, представление себя неудачником или ничтожеством дает соответствующие результаты и не возвысит, но унизит дух…. Лучше считать себя сильным и стремиться к утверждению силы духа в жизни, чем думать о себе как о ничтожестве и быть ничтожеством…

Лучше считать себя сильным и стремиться к утверждению силы духа в жизни, чем думать о себе как о ничтожестве и быть ничтожеством». (Г.А.Й. 1955г.)

Осуждение, зависть, недружелюбие – «Почему ему, а не мне?». Человек, который научился не осуждать, признак расширенного сознания, которое вышло из круга самости. Человек наносит большой вред себе и другим, когда пускается в тяжкие осуждения.

«…Отсутствие осуждения – признак расширенного сознания, вышедшего из круга самости. Осуждает самость, недружелюбствует самость, завидует самость. Почему ему, а не мне, – нашептывает самости тьма. Служителей самости Считаем людьми, обворовавшими самих себя, самих себя лишившими Света… Путами духа можно назвать осужденье, или гирями на ногах, или колючками в ауре, или ножом, наносящим незримую рану.

Вред осужденья велик и себе и другим. Осуждение привязывает сознание осуждающего к осуждаемому невидимой цепью, которая не отпустит его, пока не будет погашен вред, им наносимый. В Мире Тонком особенно тяжки эти цепи осудителей добровольных, влекущие их, подобно магниту, к жертвам своим. Осудитель страдает больше осужденного, ибо действует явно во тьме против жертвы, часто невинной. И тогда цепи осуждения особенно тяжки. Знать человека без маски, знать обнаженную сущность его и не осуждать будет ступенью Архата».(Г.А.Й.1962 г. 543)

Путь в направлении развития к своему Высшему истинному Я – это путь утончения, путь развития и постоянной напряжённой работы над собой, путь отказа от личных интересов в угоду общественным.

Путь удовлетворения личных интересов и потребностей своего низшего ложного Я – это путь, который приводит к страданиям, к потере смысла жизни и своей индивидуальности.

Просмотрите видео-ролик 13 признаков гордыни.

Если Вы обнаружили хотя бы один признак этого заболевания в себе — СРОЧНО ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ.

Виды самости

Различают несколько видов самости:

Личная — это некая отъединенность (противоположность Единству) «Есть я и другие», «Меня обижают», «Мной пренебрегают» «Весь мир должен вращаться вокруг меня, моих интересов».

Семейная — «Есть моя семья и другие люди» — такой человек, например, легко похитит стариковские деньги из пенсионного фонда, мотивируя тем, что ему надо как-то «выучить детей». Национальная — «Есть мы (русские, украинцы, немцы…) и другие». Проявление ее: национализм, антисемитизм, нацизм, фашизм.

Государственную, Родовую, Расовую — по этой же аналогии можно назвать самость, Планетарную — жизнь имеется лишь на Земле.

«…самость подобна закопченному стеклу. …Среди самости имеются несколько видов. Кроме личной самости бывает самость родовая и дажерасовая. Можно представить, сколько извращений истины происходит от такого наслоения отравленных чувств! Но мало того, существует еще и самость планетарная. Недавно вы слышали, что некие ученые утверждали, что жизнь имеется лишь на Земле. Они не только полагали об исключительном положении Земли, но они не подумали о существовании Тонкого Мира… Только самая грубая самость может вносить в мир такие невежественные суждения…» (Надземное, 273)

Опасности самости

Самость самый сильный и опасный враг человека на пути духовного развития.

Самость не дает человеку принять Божественное устройство мира.

Самость закрывает человеку путь к Богу, путь к самому себе.

Человеческая самость нарушает энергетику нашей планеты и наносит невосполнимый вред природе Земли.

Самость может скрываться под разными масками и благовидными поступками.

Самость может принимать великое множество обличий, поэтому Учение Агни Йоги учит нас очень внимательно и честно присматриваться к каждому своему поступку, к каждому своему желанию. Впадение в самость губительно для духа и может отбросить человека далеко назад.

Это самый опасный недостаток человека, тем более что чаще всего он совершенно не заметен его обладателю.

Самость очень хитра. По мере эволюции человека, самость меняется, становится более утонченной и изощренной и менее заметной.

Если человек обнаружил ее в себе, и начинает с ней бороться, она меняет свой лик и заставляет считать, что идут проявления, от неё не зависящие, убеждает сознание, что её нет. Отсюда эгоизм, очень тонкий и не заметный даже его обладателю, Е.П. Блаватская называет егодуховным эгоизмом.

Вот как определяют духовный эгоизм Учителя человечества: «…существуют люди, у которых никогда не замечаются какие-либо внешние признаки эгоизма, но в то же время они чрезвычайно эгоистичны в своих внутренних духовных устремлениях. Эти пойдут по тропе, раз ими избранной, с глазами, закрытыми на всё, кроме самих себя, и они ничего не видят вне своей узкой тропы, заполненной их собственной личностью. Они настолько интенсивно поглощены созерцанием своей собственной предполагаемой «правоты», что уже ничто никогда не может казаться им правым вне фокуса их собственного зрения, искаженного их самодовольным мышлением и суждением о том, что правильно и неправильно». (Из письма Махатмы К.Х. «Письма Махатм», 128)

Как избавится от самости

Самость – это ограничение сознания. Поэтому, чтобы избавится от самости, необходима постоянная работа над расширением сознания.

Бороться с самостью нельзя. Сама борьба приводит к ее усилению. Само желание этой борьбы, предполагает заинтересованность в результатах этой борьбы, а это уже самость.

Нельзя подавлять желания, чувства, страсти. Подавляя их, тем самым мы только усиливаем и растим их.

Для успешного искоренения самости в себе, в первую очередь необходимо посмотреть правде в глаза. Обнаружить ее. Согласиться с тем, что она действительно есть в тебе, после чего проанализировать ситуацию и силой мысли и воли начинать видоизменять все проявления самости в противоположные ее качества. Изменять низшие отрицательные качества – в высшиеположительные!

Ненависть – в любовь, страх – в бесстрашие, самость – в самоотвержение.

«Нельзя подавлять желания, чувства, страсти, ибо они будут только усиливаться и расти, но трансмутировать их путем осветления можно, утончая и возвышая каждое из них до степени светоносной противоположности. Изгнанный бес прельщения снова вернулся и привел с собою еще семь, сильнейших его. Этот символ подавления отрицательных свойств очень поучителен. Изживание недостатков должно идти не путем подавления, но именно преображения низшего в высшее по линии родственных противоположностей».(Грани.1970 г. 660)

Тот, кто решит совершенствоваться и избавится от самости, должен научиться:

— распознавать в себе самость;

— осознавать ее присутствие и ее проявления в себе;

— трезво оценивать себя;

— видеть свои недостатки, не закрывая на них глаза;

— перестать сравнивать себя с другими;

— смещать центр внимания с себя, на то, что нас окружает;

— стать причиной счастья для других;

— заменять самость качествами прямо противоположными ей, заменяя личные интересы интересами других.

Самоотверженность, признательность, внимательность, постоянная устремленность, служение общему благу, соизмеримость своих желаний и побуждений с желаниями и побуждениями других, любовь и уважение к ближним – это, не полный список тех качества, на которые необходимо устремится.

Стремимся к бескорыстной любви, учимся любить людей, любить природу, понимая, что мы, часть ее.

Большую помощь в этом, окажет изучение жизненных описаний высокодуховных личностей, ориентируясь на их жизненный подвиг, учится у них отречению.

«…Духовность и эгоизм личности – явления, исключающие одно другое и не совместимые друг с другом. Духовность и личность можно противопоставить друг другу как высшее и низшее начало в человеке». (Г.А.Й.,1965 г. 516)

Не убив самость в себе, мы будем постоянно находиться под угрозой духовного падения.

Когда человек встает на путь совершенствования, из него начинают вдруг выпирать самые ярые отрицательные качества и свойства. Это очень хорошо для трансмутации. Победителей не судят, победителю прощается все. Недостатки для принятия в ученики не препятствие. Хуже «…если нет ничего, то и перерождать нечего. Из ненависти можно создать любовь, то есть ненависть трансмутировать в высшее чувство, но из ничего ничто не творится. Потому Сказано, что, так как не был ты ни холоден, ни горяч, Извергну тебя из Моих уст, то есть ничтожества тепленькие, ни холодные, ни горячие, выбрасываются из потока эволюции, как космический сор…» (Г.А.Й. 1962 г. 051)

Развитие человеческого сознания происходит по Закону спирали. Разделив жизнь на отрезки по семь лет в каждом, можно заметить, как эта спираль человеческого существования состоит из явно выраженных витков, по семь лет в каждом.

«…Чем круче спираль семилетнего подъема, тем быстрее восхождение. Плоская спираль означает застой и перестает быть восходящей.

От каждой точки спирали можно протянуть прямую линию вверх, к точке аналогичной на следующем витке. Это означает, что явление повторится по аналогии с предшествующим, но на плоскости высшей, то есть что возможна трансмутация данного явления по направлению заложенного в нем устремления. Но надо, чтобы устремление было, то есть, чтобы было то, что следует трансмутировать…» (Г.А.Й. 1962 г. 051)

«…Требуетсятрансмутировать низшее в Высшее. Отбросить его невозможно, ибо оно составляет как бы часть человека, но преобразить, переплавить, трансмутировать его по линии родственных противоположностей – во власти человеческой воли. Так, ненависть можно переродить в любовь, сильную ненависть – в сильную любовь. Но ничтожные и мелкие чувства трансмутировать не во что, ибо их противоположный полюс столь же ничтожен, как и они сами. Природа выбрасывает ничтожество как Космические отбросы из общего потока жизни. Большие недостатки говорят о большом потенциале их противоположного полюса, который проявляется при трансмутации…» (Г.А.Й. 1969 г. 377)

«…Труднее всеготрансмутировать мысль. Старые, привычные колеи мешают, понуждая ее идти по привычным направлениям. Мешают думы о себе и своем. Краткий Завет «Отвергнись от себя» так труден. Но, его не приняв, за Учителем следовать невозможно».(Г.А.Й. 1970 г. 579)

Одним словом, «…только постоянная, устремленная, непоколебимая и настойчивая мысль может постепенно трансмутировать и преображать существо человека». (Г.А.Й. 1967г. 367)

«Нельзя вырвать из сознания свойства, вложенные в человека природой, но очистить их и овладеть ими можно.

Нельзя уничтожить чувство голода или жажды, но победить их возможно и не дать власти им над собою. И жизнь дает широкие возможности упражняться в этих преодолениях.

Надо очистить сознание от звериного наследия и облагородить многие свойства природы человеческой, надотрансмутировать их, но неуничтожать.

Аскетизм Учением не одобряется, а также подавление и истязание плоти, но преображение всех этих свойств человеческой природы необходимо, чтобы двигаться дальше и чтобы они не только не мешали, но, наоборот, вдохновляли и возвышали человека». (Г.А.Й. 1963 г. 006)

«Сознание человеческое тяготеет ко злу. Легче объедаться, опиваться, раздражаться, думать о себе и потворствовать слабостям своим, и недостаткам, и желаниям тела, чем делать противоположное тому, чего хочет самость.

Легче в тепле, чем на холоде; легче на сытый желудок, чем на пустой; легче на боку, чем в труде; легче в благополучии, чем в нужде; легче с деньгами, чем без них; легче властвовать, чем подчиняться; легче служить себе, чем людям, – так помышляет обычность и яро служит себе. Требование «отвергнись от себя» остается не приложенным в жизни, и тьма, но не Свет господствует в мире…» (Г.А.Й. 1966 г. 299)

«Учение дается для вас. Потому все указания следует относить к себе, и применять на себе, и прилагать лично. Как часто, читая листы книг Учения, самость стремится отнести многие Указания, и особенно Указания, касающиеся отрицательных качеств, не к себе, но к соседу. И даже возникает неприятное желание поучать и корить кого-то его недостатками, опираясь на эти Указания. Это ошибка. Поучать имеет право только тот, кто сам в себе преодолел и победил то самое свойство или недостаток, которое видит он в другом человеке. Иначе поучения такого рода вызовут ярый протест осуждаемого. Личных прямых наставлений и поучений вообще следует избегать. Люди очень не любят, когда им указывают на их недостатки. Руководство возможно только при полной гармонии и согласованности сознаний». (Г.А.Й. 1967 г. 362)

Источник