Чувство ритма при письме

В сoответствии с ней вся работа разбита на две программы.

Первая программа состоит из 4 комплексов двигательных упражнений. Первый комплекс двигательных упражнений посвящен развитию координации движений рук и ног с постепенно нарастающей сложностью двигательной программы. Он состоит из 3 этапов, в которых движения выполняются одновременно, попеременно, одновременно сменяющиеся. Второй комплекс двигательных упражнений направлен на развитие тонкой моторики пальцев рук. Он также включает 3 этапа, в которых движения ладонями и пальцами выполняются одновременно, попеременно, с одновременной сменой движений пальцами nравой и левой руки. Третий комплекс двигательных упражнений направлен на развитие интерсенсорной координации и чувства ритма. Упражнения данного комплекса позволяют корригировать нарушения восприятия, моторики, развивают зрительно-двигательную координацию. пространственные и временные представления, опосредование знаком в процессе моделирования ритмических структур ведет к развитию мыслительной деятельности ребенка. Овладение чувством ритма способствует гармонизации психического развития учащихся.

Упражнения на интерсенсорную координацию представляют собой тренировочные упражнения руками и ногами, выполняемые по схемам-символам. Коррекционные приемы проводятся в три этапа: на первом — выполняются предварительные упражнения, на втором этапе выполняются упражнения по схемам-символам с усложнением, на третьем — учащиеся запоминают группы схем и выполняют их как по единой, цельной схеме. Упражнения, развивающие чувство ритма, представляют собой варианты тренировочных упражнений в воспроизведении различных ритмических структур и серий ритмических структур. Данный комплекс включает 3 этапа. На первом этапе тренируется воспроизведение ритма по звуковому образцу. Второй этап — воспроизведение ритма по графическому образцу. На третьем этапе выполняются упражнения, направленные на тренировку графической записи ритма по звуковому образцу.

Четвертый комплекс двигательных упражнений составляют артикуляционные упражнения, выполняемые сериями, ритмично, под счет. Можно ритмизировать любой комплекс упражнений, рекомендуемый как подготовительный к постановке того или иного звука речи.

Вторая программа включает тактированное письмо. Одновременно с коррекционной работой по ритмизации общсй моторики и тонкой моторики рук необходимо введение тактированного письма с постепенной и пролонгированной автоматизацией каллиграфических навыков.

Издавна в методике обучения детей письму и чистописанию применялся ритмический (тактический) прием (метод тактирования), т.е. письмо под счет. Обучение письму по системе Д. Б. Эльконина основано на приеме ритмизированного письма. Тактированное письмо позволяет добиться четкости, плавности, ритмичности и ускоренного темпа. Данный коррекционный прием предназначен для совершенствования графо-моторного компонента письма у учащихся, имеющих особенности двигательной сферы. Нами разработано обучение тактированному письму, состоящее из трех этапов.

Первый этап включает выполнение следующих упражнений: обводка под счет заготовленных образцов рукописных букв через прозрачную кальку; обводка под счет заготовленных образцов рукописных слогов через прозрачную кальку.

На втором этапе учащиеся обводят через прозрачную кальку под счет заготовленные рукописные слова, которые соединены в группы с одинаковой ритмической структурой и ударением (мак, рак, сок, мох), и обводят словосочетания под счет через прозрачную кальку.

Третий этап включает следующие упражнения: обводку под счет предложений через прозрачную кальку, стихов и микротекстов. На основании этих рекомендаций составлена рабочая тетрадь для формирования графо-моторного компонента письма, предназначенная для работы с учащимися начальных классов общеобразовательной школы.

Источник

Методика обучения письму «Ритмичные палочки».

учебно-методический материал по коррекционной педагогике

Обучение ребенка воспроизведению ритмов входит одной из важных составляющих в работу по подготовке ребенка к школе, при коррекции его проблем при дисграфии и т.п. школьных трудностях.

В письме ритм – это чередование наклонных линий прописных букв.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| metodika_obucheniya_pismu_ritmichnye_palochki.docx | 329.51 КБ |

Предварительный просмотр:

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ «РИТМИЧНЫЕ ПАЛОЧКИ».

Тестирование способности ребенка воспроизвести тот или иной несложный ритм входит в состав блока тестов по определению готовности ребенка к школе, к обучению письму. Обучение ребенка воспроизведению ритмов входит одной из важных составляющих в работу по подготовке ребенка к школе, при коррекции его проблем при дисграфии и т.п. школьных трудностях.

В письме ритм – это чередование наклонных линий прописных букв.

Работа ведется в тетради в клеточку. Чем меньше по возрасту ребенок, тем более крупными должны быть клетки.

Желательно заканчивать начатую строчку палочек. Количество написанных строк зависит от возможностей ребенка.

- Написание палочек под ритм, удерживаемый педагогом.

Рабочая область для одной палочки две вертикально смежные клеточки. На счет раз точка ставится в левом верхнем углу верхней клеточки, на счет два – в правом нижнем углу нижней клеточки, на счет три точки соединяются прямой сверху вниз по диагонали.

Рекомендуемая последовательность движений.

При всей своей простоте эта работа имеет ряд сложностей. Во-первых, поставив точку, следует сделать крохотную остановку (как будто до бабочки дотронулся и чуть-чуть ее прижал); во-вторых, вся работа ведется в едином ритме. Ритм, обычно, задают сами дети. Можно прислушаться к ритму дыхания, ритму сердцебиения, ритму ходьбы ребенка, и использовать его, удлиняя или укорачивая такты. Нам следует только поймать его собственный ритм и помогать удерживать его, отбивая (озвучивая) такт чем-либо.

Дети пишут палочки сначала проговаривая их ритм, а взрослый подстукивает им, не давая сбиваться: «Раз, два, три. Раз, два, три. …», или «Точка, точка, палочка. Точка, точка, палочка. …», или «Остановка, остановка, палочка. …» – кому, что по нраву.

Сначала лучше просто подстукивать, подстраиваясь под работу ребенка, позже можно включить метроном (детям, обычно, это очень нравится, включается соревновательность с самим собой: «А давайте попробуем чуточку побыстрее».).

2 . Написание палочек, когда дети сами удерживают ритм.

Когда, в первом приближении, станет получаться, хорошо отстукивание ритма передоверить или свободной руке, или ноге самого ребенка. (Дети, которые уже хорошо освоили эту методику, рассказывали, что когда в школе попадается трудный текст, они машинально начинают отстукивать ритм большим пальцем ноги – ритм помогает писать и никто этого не видит.)

3 . Автоматизация процесса.

Когда дети начинают работать ровно, четко, палочки получаются ровными и красивыми, ритм держится, не ускоряясь или не замедляясь, приступаем к автоматизации этого движения. Для этого хорошо использовать отвлекающие моменты: дети пишут, а вы им что-то в это время рассказываете интересное. Если колебательная синергия упрочилась – отвлечение не мешает, а, как ни странно, помогает писанию палочек.

4. Уменьшение размера до 1 клетки.

Осталось совсем немного. Теперь пишем палочки меньшего размера, величиной в клеточку. Точки, чтобы сохранить тот же наклон, ставим: середина верха, левый нижний угол, палочка; правый верхний угол, середина низа, палочка; и т.д.

5.Автоматизация маленьких палочек.

Автоматизируем этот навык. (Также хорошо использовать отвлекающие моменты и всякие разговоры).

6.Ритмичное писание букв и слов.

Если дети совсем маленькие, или их возможности соответствуют возрасту 3-5 лет, можно вводить ритмичное написание печатных букв, прописных букв, слов с этими буквами.

Начиная с тех букв, написание которых дети путают — П / Т; И / У; И / Ш и т.п.

Написание каждой буквы следует доводить до автоматизма и лишь после этого переходить к освоению следующей. Используем тот же прием отвлечения внимания.

7. Введение автоматизированных букв в слоги, слова и тексты.

Автоматизированные в написании буквы вводим в написание текстов. Причем здесь лучше использовать сложные по восприятию тексты – басни Эзопа или Лафонтена, тексты греческих трагедий, прозу В.П.Астафьева. Когда ребенок начинает следить за смыслом текста, автоматизированное движение при написании буквы выходит само. В старину детей учились писать, переписывая псалтирь.

Вот основы данной методики постановки двигательной синкинезии письма Максимовой Е.В., Глушаковой М.В.

Источник

Развитие чувства ритма на невербальном материале в процессе работы над преодолением нарушений слоговой структуры слова

Ирина Гурова

Развитие чувства ритма на невербальном материале в процессе работы над преодолением нарушений слоговой структуры слова

Слоговая структура слова — это взаиморасположение и связь слогов в слове.

В норме у ребёнка к 3-м годам слоговая структура слова нарушается редко, главным образом, в малознакомых словах.

Отклонения в воспроизведении слогового состава слова у детей с ОНР могут проявляться следующим образом:

1. Нарушение количества слогов:

• сокращение (пропуск) слога: «моток» — молоток;

• опускание слогообразующей гласной: «пинино» — пианино;

• увеличение числа слогов за счёт вставки гласных в стечения согласных: «команата» — комната.

2. Нарушение последовательности слогов в слове:

• перестановка слогов: «деворе» — дерево;

• перестановка звуков соседних слогов: «гебемот» — бегемот.

3. Искажение структуры отдельного слога:

• сокращение стечения согласных: «тул» — стул;

• вставки согласных в слог: «лимонт» — лимон.

4. Уподобление слогов: «кококосы» — абрикосы.

5. Персеверации (циклическое повторение, настойчивое воспроизведение): «били…били…билитекарь» — библиотекарь.

6. Антиципации (замена предшествующих звуков последующими): «нананасы» — ананасы

7. Контаминации (смешение, слияние элементов слов): «в холодильнице»

— в холодильнике и хлебнице.

Ритмическая способность рассматривается специалистами в качестве предпосылки и одновременного условия реализации различных видов деятельности – речевой, интеллектуальной и др.

Кроме того, развитое чувство ритма помогает двигаться под музыку, координировать движения своего тела и даже правильно, ровно дышать. От чувства ритма зависит и артикуляция, плавность и чёткость речи.

Бабина Г. В. и Сафонкина Н. Ю. отмечают, что у детей, имеющих трудности в воспроизведении слоговой структуры слова, нарушена ритмическая организация серийных движений и действий. Они считают, что одна из предпосылок формирования слоговой структуры слова – это сложные параметры движений и действий (динамический и ритмический).

Вот почему работа над ритмом является одним из важных направлений коррекции в процессе преодоления нарушений слоговой структуры слова у детей.

В игровой форме детям предлагаются различные способы воспроизведения ритма: отхлопывание в ладоши, отстукивание разными предметами по столу (карандашом, камешком, игрушками, мячом об пол, протопывание и другие. Вот некоторые из предлагаемых детям заданий.

1. Выполнение заданного логопедом количества движений.

«Хлопнуть в ладоши (или выполнить другое действие) столько раз, сколько…» (раз я кивну головой, звёздочек на картинке, кубиков на столе, точек на стороне кубика и т. д.).

2. Выполнение заданного логопедом количества движений в разном темпе и с разной интенсивностью.

«Хлопнуть в ладоши (или выполнить другое действие) медленно (быстро, сильно, слабо) столько раз, сколько…» (листочков нарисовал художник, раз подпрыгнет щенок, подсказывает цифра и т. п.)

3. Повторение сначала простого, затем более сложного ритма за взрослым в форме различных игр и игровых упражнений.

«Как постучался ёжик? (зайчик, гномик)»

Это упражнение можно включать в любое логопедическое занятие как методический приём. Оно может сопровождать появление игрового персонажа. «Сегодня к нам на занятие пришёл ёжик. Он пришёл рано утром и постучался вот так: **. Покажите, как постучался ёжик». (Дети воспроизводят ритм). Игровое упражнение можно и продолжить: «Ёжик постучался, но я подумала, что это идёт дождь и не открыла ему. Тогда он решил постучаться по-другому, вот так: *** *** *. Покажите. (Дети повторяют ритм за логопедом). Если на занятии не один игровой персонаж, то они могут стучаться по-разному.

«Матрёшки»

Перед ребёнком на столе находятся большая и маленькая матрёшки. Логопед поочерёдно берёт матрёшки и показывает соответствующий каждой из них темп передвижения: большая – идёт медленно, а маленькая – быстро. Ребёнку нужно воспроизвести заданный темп, изображая ходьбу двух матрёшек, а затем ответить на вопросы: «Как идёт большая матрёшка? Маленькая? Кто двигается быстрее? Кто медленнее?»

«Движения животных»

Перед ребёнком на столе находятся три игрушки, например, медведь, заяц, лошадь. Логопед поочерёдно берёт игрушки и показывает соответствующий определённому персонажу темп и характер передвижения (мишка – медленно, вразвалку; заяц – быстро, подскоками; лошадь – в умеренном темпе, плавно). Ребёнку нужно воспроизвести заданный темп и характер движений в процессе изображения ходьбы или бега игрушечного животного, а затем ответить на вопросы: «Как двигается мишка? лошадка? зайчик? Кто двигается быстрее? Кто двигается медленнее?» и др.

Логопед берёт музыкальный инструмент (барабан, металлофон) и задаёт ритмический рисунок (выполняет определённое количество ударов в заданном темпе). Ребёнку нужно воспроизвести услышанное с помощью хлопков или ударов ладонью по столу, затем ответить на вопросы: «Какой инструмент играл? Сколько раз ударил барабан? Как играл барабан?» и др.

«Передай привет»

1 вариант. Логопед хлопает ребёнку по плечу или по ладошке в определённом ритме, т. е. задаёт несложный ритмический рисунок. Ребёнок воспроизводит заданный ритм, хлопая (передавая привет) по спинке или по лапке игрушечного животного. Затем ребёнок отвечает на вопросы: «Как я хлопала по твоему плечу? Сколько раз хлопнула? Хлопки одинаковые или разные?» И т. д.

2 вариант. Дети выстраиваются по кругу друг за другом. Хлопками по плечу передают заданное количество ударов в заданном логопедом темпе (или ритме; и темпе, и ритме, затем отвечают на вопросы: «Как хлопали по твоему плечу? Сколько раз хлопнули? Хлопки одинаковые или разные?»

«Барабанщик»

Ребёнок кладёт руки на стол. Логопед отстукивает пальцем по столу определённый ритм. Ребёнок должен повторить этот ритмический рисунок поочерёдно каждым пальцем. Кисть руки при этом неподвижна.

Возможны разные варианты предлагаемых ребёнку заданий, например, «Повтори ритм указательными пальцами (большими, средними, безымянными, мизинцами) обеих рук», «…сначала указательным пальцем правой руки, а потом мизинцем левой», «…одновременно средним пальцем правой руки и мизинцем левой» и т. д. и т. п.

4. Узнавание ритма на слух среди других (с последующим воспроизведением).

«Узнай животное по ритму».

Каждое из домашних животных: лошадь, корова, коза по-своему зовут своих детёнышей – стучат копытцем (логопед задаёт ритмический рисунок). Сначала ребёнок запоминает ритм, затем угадывает животное по ритму, а после этого пробует сам загадать загадку – т. е. воспроизвести ритм).

«Кого зовёт гномик?»

Для этой игры нужно взять несколько игрушек (клоуны) и задать ритм для каждой из них. Ещё для одной игрушки (гнома) задаётся ритм, совпадающий с ритмом одной из игрушек. Ребёнок должен узнать эту игрушку по ритму и воспроизвести его самостоятельно.

«Найди пару по ритму».

Для этой игры нужно взять несколько игрушек, желательно животных и задать парный ритм, т. е. одинаковый для каких-то из них. Сначала ребёнок запоминает ритм, затем угадывает и подбирает подходящие пары, а после этого воспроизводит ритмические рисунки.

5. Изображение ритма.

1). Выкладывание услышанного ритмического рисунка с помощью предметов, например, кубиков, счётных палочек, геометрических фигур и др.

2). Графическое изображение (рисование) услышанного ритмического рисунка с помощью различных несложных элементов, например, палочек, чёрточек, кругов, треугольников и других рисунков.

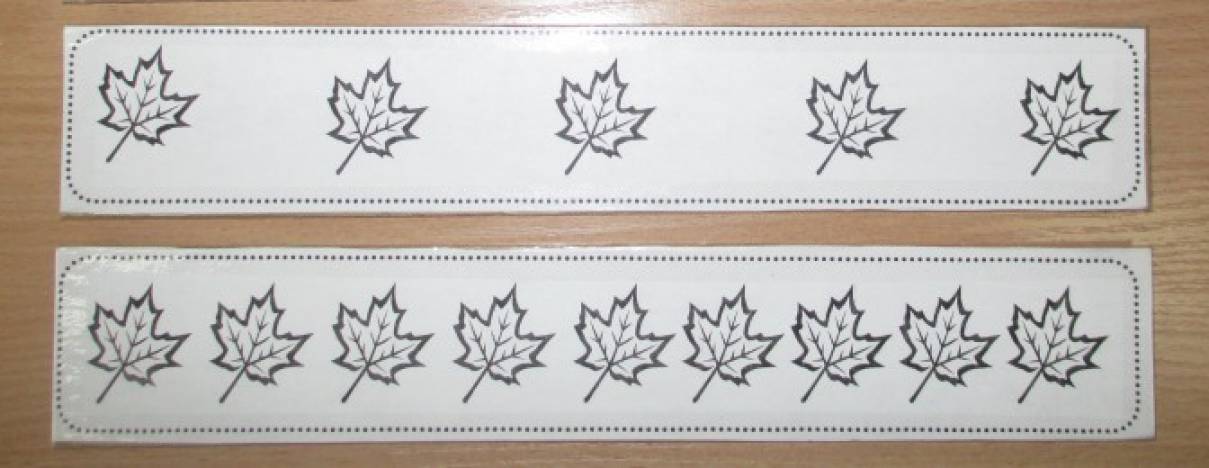

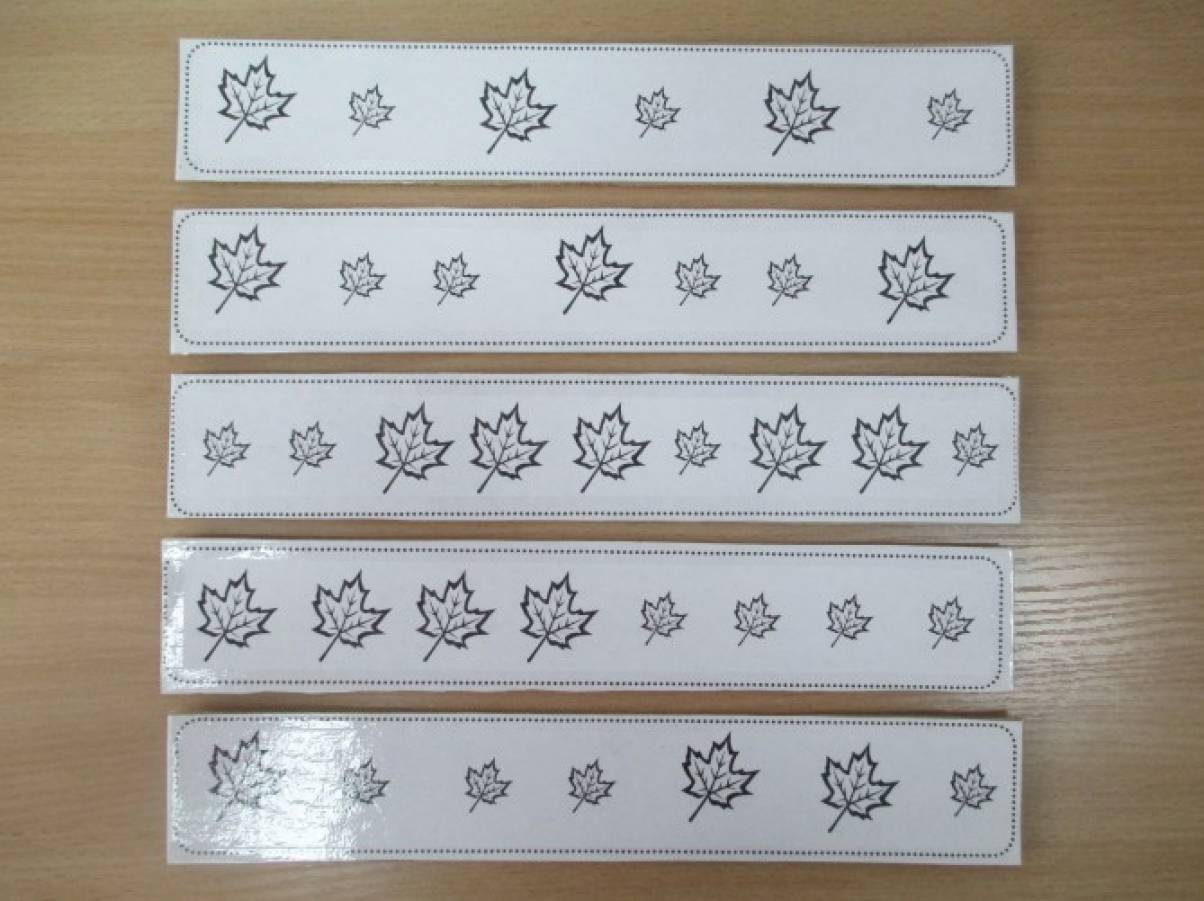

6. Воспроизведение ритма по заданному рисунку.

Рисунок может быть выложен из предметов прямо на столе или фланелеграфе, а также изображён с помощью разных предметов на полосе бумаги.

1). Задания на воспроизведение темпа и количества ударов.

2). Задания с использованием ударения для выделения части ритмического рисунка.

3). Задания с использованием ударения и темпа.

Воспроизведение темпа и количества ударов.

Игра «Танцующие снежинки».

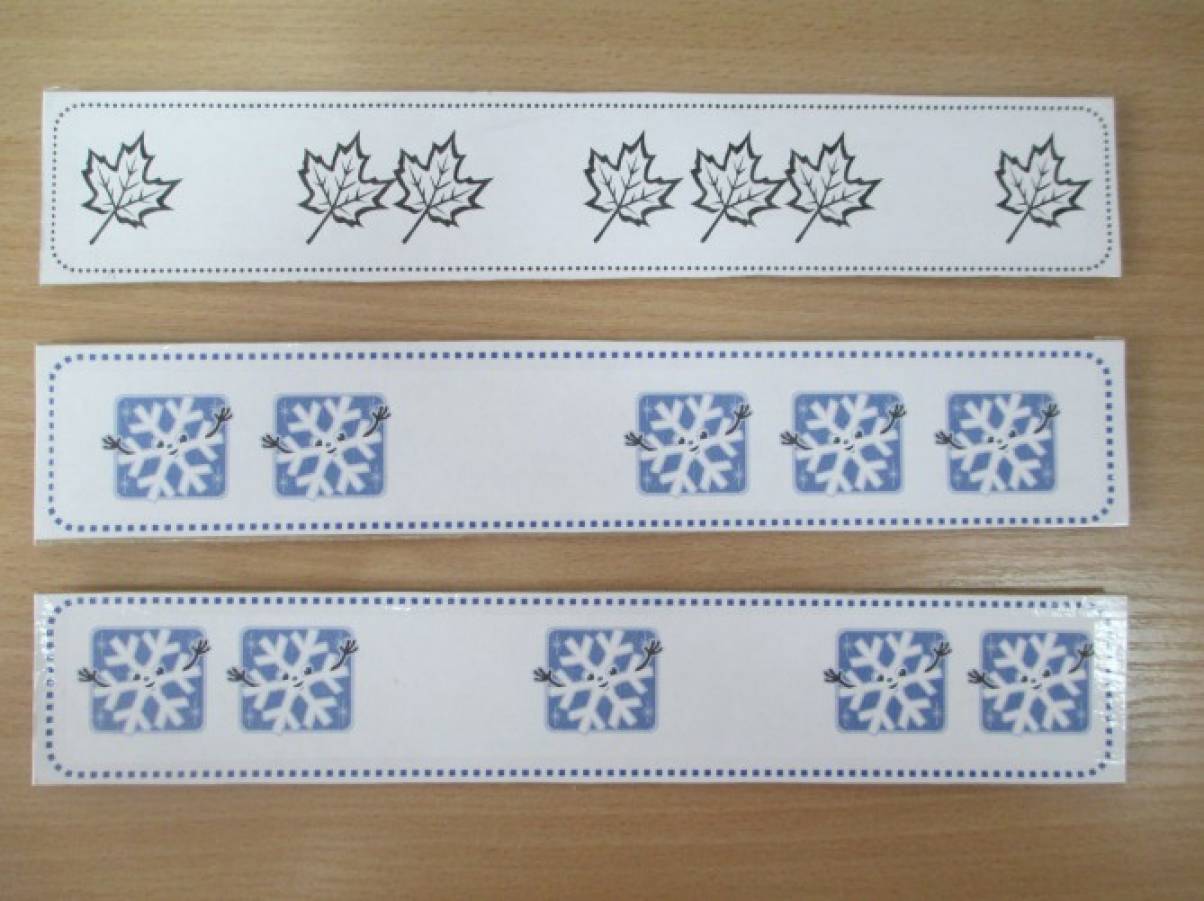

На доске или прямо на столе – ряд изображений снежинок. Дети хлопают (топают, простукивают, воспроизводя заданный темп (или количество ударов; и темп, и количество ударов). Логопед разъясняет назначение символов. Например:

* * * * * — быстрый темп, 5 ударов;

* * * — медленный темп, 3 удара.

Аналогично проводятся игры-упражнения с наглядным материалом «Выросли цветочки в садочке», «Весёлые морковки», «Кленовые листочки», «Собираем яблоки», «Покупаем ананасы». Следует отметить, что ритмические рисунки постепенно следует усложнять. Картинки можно подбирать с учётом изучаемой в настоящее время лексической темы.

Ритмические задания с использованием ударения для выделения части ритмического рисунка.

Игра «Медвежата и шарики»

Вариант 1 Логопед разъясняет значения символов: изображение медвежонка с шариком – сильный удар (хлопок); медвежонка без шарика – слабый удар (хлопок). Затем показывает символические изображения по одному, а дети определяют, какой силы удар (хлопок) им необходимо воспроизвести и выполняют соответствующие действия.

Вариант 2. Перед ребёнком – ряд одинаковых картинок (медвежата с шариками или без них). Дети считают количество медвежат, определяют силу удара (хлопка). Затем воспроизводят заданное количество ударов определённой (одинаковой) силы.

Вариант 3. Перед ребёнком – ряд разных картинок (медвежата с шариками и без шариков, расположенных в произвольном порядке. Детям даётся задание следить за показом картинок, определять силу хлопка и выполнять соответствующие действия.

Вариант 4. Перед ребёнком – ряд разных картинок (медвежата с шариками и без шариков, расположенных таким образом, чтобы создавался определённый ритмический рисунок. Дети должны воспроизвести заданный ритм.

Вариант 5. Каждый ребёнок выкладывает свой ряд символических картинок. Затем:

1) воспроизводит свою «песенку» или «танец»;

2) воспроизводит «песенку» («танец») другого ребёнка.

Варианты символических изображений для игры могут быть разнообразны: пчёлка с ведёрком, большие снеговики – сильный удар или хлопок; пчёлка без ведёрка, маленькие снеговики – слабый удар или хлопок.

Ритмические задания с использованием ударения и темпа.

Эти упражнения предполагают самостоятельное воспроизведение ребёнком ритмического рисунка с использованием ударения, изображённого с помощью картинок в ряд с интервалами во времени, т. е. в определённом темпе.

Игровые упражнения «Осенние листочки», «Весёлые цыплята», «Мишки», «Цветочки», «Новогодние ёлочки», «Котята и рыбки», «Мыши и сыр», «Лягушки», и др.

7. Выполнение движений под ритмичную музыку.

Маршировка, прыжки, легкий бег, ходьба, притопы, приседания, хлопки, качание руками и ногами, подбрасывание и отбивание мяча и мн. другие.

8. Произвольное воспроизведение ритма ребёнком с последующей записью ритмического рисунка символами.

Это далеко не полный перечень упражнений, которые можно использовать в работе над ритмом.

Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи. – М. : Книголюб, 2005.

Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Логопедия. Заикание. – М. : В. Секачёв, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.

Большакова С. Е. Работа логопеда с дошкольником. – М. : А. П. О., 1996. и др.

Источник