Чувство равновесия у птиц

|  |  |  |

Почитать еще

Строение птиц

«Центр управления» организмом — это мозг. Его отделы, выполняющие разные функции, получают сигналы от органов чувств и передают ответные команды. Общее «управление» осуществляют большие полушария головного мозга. Поскольку жизнь у птиц сложнее и многообразнее, чем у рептилий, то их большие полушария, ведающий движениями мозжечок и зрительные доли мозга развиты значительно сильнее. Самый важный орган чувств у птиц — глаза (особенно у тех, что летают с большой скоростью). Они занимают всю переднюю часть головы и отделены друг от друга лишь тонкой костной перегородкой.

Глаза птиц чутко фиксируют и самые незначительные изменения, как, например, перемещение солнца по небосклону, и быстрые, молниеносные движения. Особенно острое зрение у дневных хищников. Глаза сов, охотящихся по ночам обладают большей светочувствительностью. Сетчатка глаза совы состоит из светочувствительных палочек, но, в отличие от людей, у сов совсем мало светочувствительных колбочек, так как им не столь важно различать цвета. Считается, что совы слепнут при свете дня. Это ошибочное поверье. Днем совы тоже прекрасно видят. Они могут «диафрагмировать» глаза (как закрывают диафрагму фотообъектива), когда свет слишком ярок. Ведь совы обитают летом севернее Полярного круга, где солнце не заходит.

Есть еще одно отличие зрения совы и человека. У людей стереоскопическое зрение, а у совы — нет. Чтобы определить точное расстояние, она во время охоты все время вертит головой, которая легко поворачивается во все стороны. Вальдшнепам и козодоям не нужно поворачивать голову, чтобы обозревать окрестность. Глаза у них выпуклые, большие, их разрез чуть загибается к затылку, и общее поле зрения равно 360 градусам. Пожалуй, все птицы, в отличие от людей, воспринимают еще и ультрафиолетовые лучи, и окружающий их мир, вероятно, гораздо многоцветнее нашего.

Птицы перекликаются друг с другом, находясь на большом расстоянии. Это могут быть призывные крики, видовой или брачный, пищевой птенцовый или защитный сигналы, весенняя демонстративная песня. Следовательно, птицы очень хорошо слышат. Ушные отверстия находятся по обеим сторонам головы и прикрыты редкими перьями, которые пропускают звук, не ослабляя его.

Диапазон между самым высоким и самым низким звуками, которые птица может расслышать, несколько уже, чем у людей. Многие птицы лучше различают быструю смену звуков и их высоту. Направленный слух у птиц порой бывает удивительным. Совы на слух определяют местонахождение мышей, на которых охотятся, и в темноте, и даже под полуметровым снегом. А удается это им благодаря особому устройству ушей: большие ушные отверстия так окружены перьями, что звук как бы стекает в ухо, как в воронку, и, кроме того, правая и левая ушные раковины расположены и направлены по-разному. Чтобы точно определить, где прячется жертва, совы двигают головой, но не вращают, как при зрительной оценке расстояния, а наклоняют ее из стороны в сторону. В результате оба уха совы воспринимают разные звуковые сигналы, а мозг рассчитывает данные о нахождении источника звука с точностью до миллиметра.

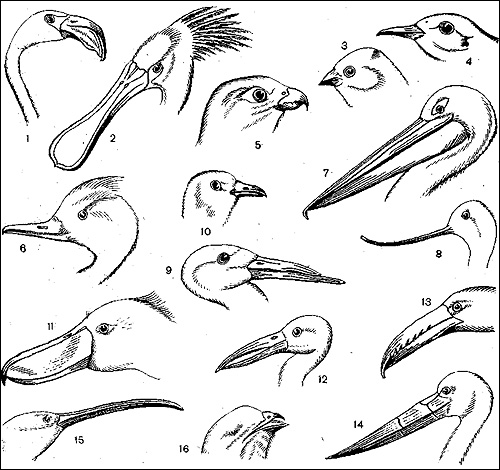

Различные формы клюва у птиц: 1 — фламинго, 2 — колпицы, 3 — овсянка, 4 — дрозда, 5 — сокола, 6 — крохаля, 7 — пеликана, 8 — шилоклювки, 9 — ножеклюва, 10 — голубя, 11 — челноклюва, 12 — разини, 13 — тукана, 14 — исполинского аиста, 15 — каравайки, 16 — стрижа

Как у всех наземных позвоночных животных, орган равновесия у птиц связан со слухом, так как находится во внутреннем ухе. Птицы двигаются очень быстро, часто меняя направление и высоту, и благодаря «подсказкам»органа равновесия всегда точно знают, где верх, низ, право, лево.

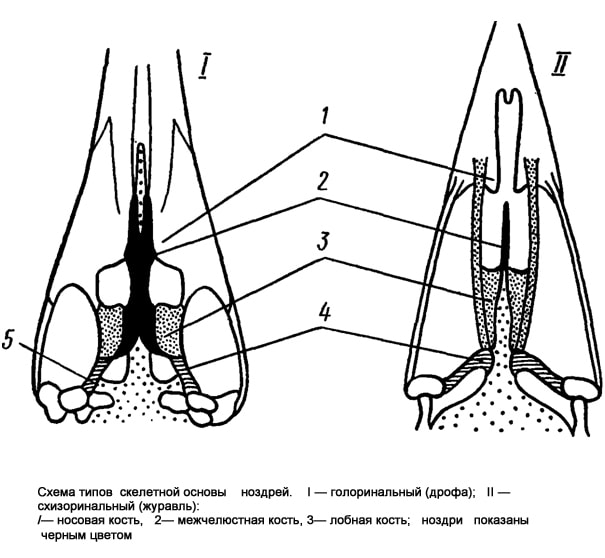

Ноздри у птиц обычно расположены с обеих сторон надклювья, недалеко от того места, где начинается оперение головы. Установлено, что у немногих птиц развито обоняние. Утки и гуси, вероятно, узнают друг друга по запаху и могут также находить съедобные растения по их аромату.

Зайцы и косули чуют носом врагов на большом расстоянии. Птицы не обладают такой способностью. Они даже не поймут по запаху, дотрагивался ли человек до их гнезда или птенцов.

Осязание играет важную роль в жизни птиц. У основания контурных перьев находятся нитевидные перья, соединенные с чувствительными нервными окончаниями в коже. С помощью этих осязательных щетинок птицы чувствуют, в порядке ли их перьевой наряд. При надобности они замыкают бороздочки, чтобы не было прорех. Щетинки помогают птице оценивать направление воздушных потоков. На кончике клюва, по его краям и на ногах сосредоточены осязательные тельца. Благодаря им птица ногами ощущает малейшие колебания почвы, а чувствительность птичьих клювов гораздо тоньше, чем у кончиков наших пальцев.

Строение, способ обеспечения энергией и органы чувств подавляющего большинства птиц приспособлены для полета. Если не принимать во внимание их величину, то без перьев, головы и ног все птицы очень похожи, так как строение тела определяется способностью летать. Таких сильных внешних различий, как у млекопитающих (сравним, например, слонов, ежей и жирафов), у птиц нет. И все-таки они не похожи друг на друга. Мы уже рассказали, каким может быть оперение, его расцветка и рисунок. Ведь легко узнать по внешнему виду и красногрудого снегиря, и большую синицу, и сороку-белобоку. А какие разные бывают у птиц хохолки, гребни, воротники и даже шлейфы. Горделиво-царственный вид придает венценосному журавлю его золотистая корона. Венцы на голове есть у веероносных голубей, живущих в Новой Гвинее, и у нимфового попугайчика из Австралии. Великолепный хохол удода напоминает индейский головной убор. А поздней осенью на рябины в московских дворах слетаются стаи хохлатых свиристелей. Многих птиц природа щедро одарила бесподобными шлейфами — длинными верхними кроющими перьями хвоста. Дрожащие глазчатые перья на хвосте павлина переливаются и вспыхивают, как драгоценные камни.

Невероятно разнообразны прежде всего формы клюва. У насекомоядных птиц клюв острый, как пинцет. Им они ловко хватают мелких насекомых. Клювы птиц, питающихся зерном, короткие, толстые, ими птицы раздавливают семена; у хищных — сильные, крепкие, загнутые крючком на конце, ими очень удобно разрывать добычу. Широкий уплощенный клюв уток напоминает формой ложку. Через него утки процеживают воду, которую заглатывают вместе с пищей. Следовательно, вид клюва «расскажет», к какому типу относится птица, где она живет и чем она питается.

По ногам птицы можно узнать, где она живет. У водоплавающих на ногах плавательные перепонки, у голенастых ноги похожи на ходули. У наземных, например, у кур, на ногах сильно развита мускулатура. Некоторые выдающиеся летуны, вроде черного стрижа, с большим трудом ползают по земле на коротких ножках. От формы и размеров крыла зависит, где и как летает птица. Все эти различия не столь уж существенны.

Источник

Органы чувств у птиц

Органы чувств.

Чтобы достаточно хорошо видеть во время быстрого полета, птицы располагают лучшим, чем у всех прочих животных, зрением. Хорошо развит у них также слух, но обоняние и вкус у большинства видов слабые.

Зрение. Глаза птиц обладают рядом структурно-функциональных особенностей, коррелирующих с их образом жизни. Особенно заметны их большие размеры, которые обеспечивают широкое поле зрения. У некоторых хищных птиц они гораздо крупнее, чем у человека, а у африканского страуса – крупнее, чем у слона.

Аккомодация глаз, т.е. приспособление их к четкому видению предметов при изменении расстояния до них, у птиц происходит с поразительной быстротой. Ястреб, преследующий добычу, непрерывно держит ее в фокусе до самого момента поимки. Птица, летящая через лес, должна четко видеть ветви окружающих деревьев, чтобы не столкнуться с ними.

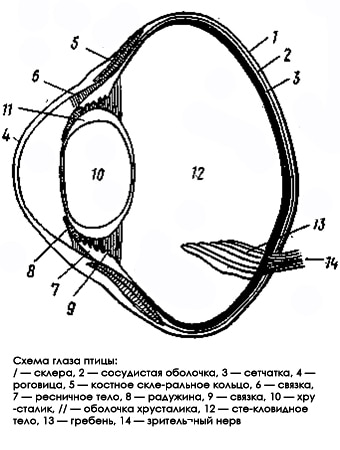

В птичьем глазу присутствуют две уникальные структуры. Одна из них – это гребешок, складка ткани, которая вдается во внутреннюю камеру глаза со стороны зрительного нерва. Возможно, эта структура помогает улавливать движения, отбрасывая тень на сетчатку, когда птица шевелит головой. Другая особенность – это костное склеральное кольцо, т.е. слой мелких пластинчатых косточек в стенке глаза. У некоторых видов, особенно у дневных хищников и сов, склеральное кольцо так сильно развито, что придает глазу форму трубки. Это отодвигает хрусталик от сетчатки, и в результате птица способна различать добычу на большом расстоянии.

Источник

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Каждое живое существо воспринимает окружающий его мир органами чувств. Органы чувств преобразуют физические раздражители в ощущения.

— один из важнейших органов живого организма.

Ухо как орган слуха и равновесия появляется у более-менее высокоорганизованных животных. А как же, например, беспозвоночные?

- У беспозвоночных уха, конечно, нет. Их «орган равновесия» — пузырек, благодаря которому тело животного определено в пространстве.

- у древних предшественников рыб уже появляются полукружные каналы, крепящиеся к пузырьку;

- все позвоночные имеют 3 полукружных канала с каждой стороны головы.

Полукружные каналы — это составляющая органа слуха и равновесия — внутреннего уха, который образует костный лабиринт, где расположен перепончатый лабиринт, заполненный жидкостью.

- у рыб — орган слуха и равновесия — внутреннее ухо;

- у земноводных появляется ароморфоз, связанный с выходом на сушу — к органу слуха — внутреннему уху добавляется среднее .

Среднее ухо — полость, один конец которой открывается в ротоглотку, а другой подходит к самой поверхности головы и затянут тонкой перепонкой, которая называется барабанной.

- У рептилий — орган слуха и равновесия — уже не просто внутреннее и среднее ухо — полость, а орган с барабанной перепонкой и слуховой косточкой — стременем и евстахиевой трубой.

- Птицы — внутреннее ухо и среднее ухо, содержащее одну косточку, есть барабанная перепонка; добавляется наружное слуховое отверстие. (то, что у некоторых птиц, сов, например, выглядит, как ухо — просто перьевое оформление слухового отверстия);

- У млекопитающих к органам слуха и равновесия, присущим всем другим организмам, добавляется наружное ухо — ушная раковина, довольно длинный слуховой проход и 3 слуховых косточки.

В то же время орган равновесия, который уже достиг высокого уровня развития у рыб, в дальнейшем мало изменяется.

Источник

Нервная система и органы чувств (зрения, слуха, равновесия) птиц

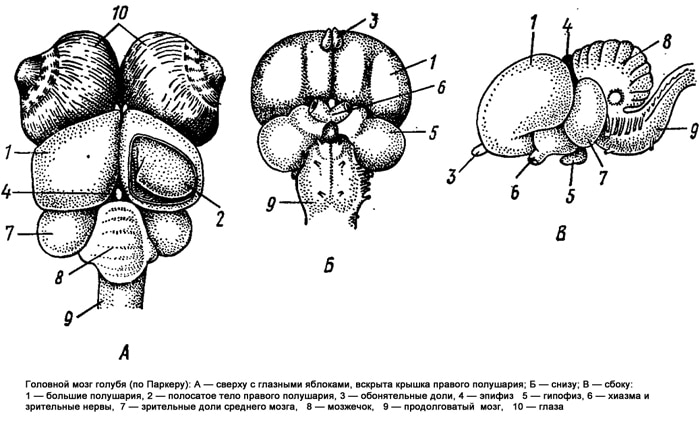

У птиц, по сравнению с пресмыкающимися, увеличен объем головного мозга, в первую очередь, больших полушарий (рис. 215). У них лучше развит и мозжечок, что связано со сложным характером движений, требующих совершенной координации.

|

| Рис. 215. Строение головного мозга птиц |

Из органов чувств у птиц лучше всего развиты органы зрения, слуха, равновесия. Например, сокол-сапсан способен заметить мелкую движущуюся добычу на расстоянии до 1100 м. Это обеспечивается тем, что у птиц изменяется не только расстояние между хрусталиком и сетчаткой, но и форма самого хрусталика. Большинство птиц хорошо различают разнообразные цвета. Кроме того, глаза птиц расположены таким образом, что обеспечивают широкое поле зрения.

Птицы способны улавливать даже слабые звуки, что имеет большое значение при общении между собой. Например, определенные звуковые сигналы предупреждают других особей об опасности. Такие тревожные звуки человек использует для отпугивания птиц от взлетных полос. Ведь столкновение с птицами может стать причиной катастрофы.

Обоняние у большинства птиц развито слабо (за исключением нелетающего новозеландского киви). Материал с сайта http://worldofschool.ru

Высокий уровень развития нервной системы и органов чувств определяет сложное поведение птиц. Оно основано на сложных инстинктах (половых, охотничьих, связанных с заботой о потомках и т.д.) и на способности образовывать условные рефлексы. Например, попугаи, скворцы, сойки могут запоминать и повторять отдельные слова и целые предложения, а галку и серую ворону можно научить считать.

У птиц наблюдают сложные формы поведения благодаря хорошо развитым полушариям переднего мозга, покрытым серым веществом, и совершенным органам чувств.

Источник

Нервная система и органы чувств у птиц

В строении головного мозга птиц и пресмыкающихся много общего. У обоих классов значительную часть хорошо обособленных больших полушарий переднего мозга составляют полосатые тела (corpora striata) — разрастания дна переднего мозга. В тонкой крыше больших полушарий есть скопления нервных клеток, обозначаемых как первичная мантия — архипаллиум — и гомологи элементов неопаллиума. Хорошо развит средний мозг, вместе с полосатыми телами обеспечивающий сложные формы нервной деятельности в обоих классах. Хорошо выражен изгиб мозга.

Однако в строении головного мозга птиц есть и черты более высокой организации. Прежде всего заметно возрастает общая масса головного мозга. У пресмыкающихся масса головного мозга составляет 0,01-0,4% от массы тела, у бескилевых птиц и пингвинов — 0,04-0,09, а у остальных летающих птиц — от 0,2 до 5-8% от массы тела. Масса головного и спинного мозга у пресмыкающихся примерно одинакова, у птиц масса головного мозга больше (у куриных 1,5 : 1, у голубей 2,5 : 1). У пресмыкающихся передний мозг составляет 42-52% от массы всего головного мозга. У птиц относительные размеры переднего мозга возрастают и в большинстве отрядов составляют 52-62%, а у мелких воробьиных — до 70% массы всего головного мозга (М. Ф. Никитенко, 1969).

Обонятельные доли малы и тесно примыкают к большим полушариям. На спинной поверхности промежуточного мозга, прикрытого сверху полушариями, лежит слабо развитый эпифиз, а на дне — позади хиазмы зрительного нерва — крупный гипофиз. Крупные зрительные доли среднего мозга отодвинуты в стороны налегающими на средний мозг полушариями и мозжечком. Крупный мозжечок вплотную примыкает к большим полушариям, прикрывая средний и значительную часть продолговатого мозга. Он имеет сложное складчатое. строение. Мозжечок — центр координации движений и равновесия — хорошо развит у всех птиц. Продолговатый мозг плавно переходит в спинной. У птиц 12 пар головных нервов (но одиннадцатая пара еще не четко отграничена от десятой пары), В спинном мозге птиц развиты плечевое и поясничное утолщения, а отходящие от них спинномозговые нервы при выходе из позвонков образуют плечевое и поясничное сплетения, ветви которых иннервируют мускулатуру соответствующих конечностей. Крупный головной мозг с более усложненным строением (особенно гистологическим) и соответствующие ему органы чувств обеспечивают птицам более высокий по сравнению с пресмыкающимися уровень нервной деятельности и более сложные формы поведения.

Зрение — основной рецептор дальней и ближней ориентации птиц. В отличие от других позвоночных среди них нет ни одного вида с редуцированными глазами. Глаза очень велики по относительным и абсолютным размерам: у крупных хищников и сов по объему они равны глазу взрослого человека. Увеличение абсолютных размеров глаз выгодно потому, что позволяет получить большие размеры изображения, на сетчатке и тем самым яснее различить его детали. Относительные размеры глаз, отличающиеся у разных видов, связаны с характером пищевой специализации и способами охоты. У преимущественно растительноядных гусей и куриных глаза по массе примерно равны массе головного мозга и составляют 0,4-0,6% от массы тела, у ловящих подвижную добычу и высматривающих ее на больших расстояниях хищных птиц масса глаз в 2-3 раза превышает массу мозга и составляет 0,5-3% от массы тела, у активных в сумерках и ночью сов масса глаз равна 1-5% массы тела (М. Ф. Никитенко).

У разных видов на 1 мм 2 сетчатки находится от 50 тыс. до 300 тыс. фоторецепторов — палочек и колбочек, а в области острого зрения — до 500 тыс. — 1 млн. При разном сочетании палочек и колбочек это позволяет либо различать многие детали объекта, либо его контуры при низкой освещенности. Основной анализ зрительных восприятий проводится в зрительных центрах головного мозга; ганглиозные клетки сетчатки реагируют на несколько стимулов: контуры, цветовые пятна, направления перемещений и т. д. У птиц, как и остальных позвоночных, на сетчатке есть участок наиболее острого зрения с углублением (ямкой) в его центре. У некоторых видов, питающихся преимущественно подвижными объектами, есть две области острого зрения: у дневных хищников, цапель, зимородков, ласточек; у стрижей лишь одна область острого зрения, и поэтому их способы ловли добычи на лету менее разнообразны, чем у ласточек. В колбочках находятся масляные капли — цветные (красные, оранжевые, голубые и др.) или бесцветные. Вероятно, они выполняют роль светофильтров, повышающих контрастность изображения. Очень подвижный зрачок предотвращает излишнюю засветку сетчатки (при быстрых поворотах в полете и т. п.).

Аккомодация (наводка глаза на резкость) осуществляется изменением формы хрусталика и его одновременным перемещением, а также некоторым изменением кривизны роговицы. В области слепого пятна (места вхождения зрительного нерва) расположен гребень — богатое сосудами складчатое образование, вдающееся в стекловидное тело. Основная его функция — снабжение стекловидного тела и внутренних слоев сетчатки кислородом и удаление продуктов метаболизма. Гребень есть и в глазах пресмыкающихся, но у птиц, видимо, в связи с большими размерами глаз, он значительно крупнее и сложнее. Механическая прочность крупных глаз птиц обеспечивается утолщением склеры и появлением в ней костных пластинок. Хорошо развиты подвижные веки, у некоторых птиц несущие ресницы. Развита мигательная перепонка (третье веко), двигающаяся непосредственно по поверхности роговицы, очищая ее.

У большинства птиц глаза расположены по бокам головы. Поле зрения каждого глаза составляет 150-170°, но поле бинокулярного зрения невелико и составляет у многих птиц лишь 20-30°. У сов и некоторых хищных птиц глаза смещаются к клюву и поле бинокулярного зрения возрастает. У некоторых видов с выпуклыми глазами и узкой головой (некоторые кулики, утки и др.) общее поле зрения может быть 360°, при этом узкие (5-10°) поля бинокулярного зрения образуются перед клювом (облегчает схватывание добычи) и в области затылка (позволяет оценивать расстояние до приближающегося сзади врага). У птиц с двумя областями острого зрения они обычно расположены так, что одна из них проецируется в область бинокулярного зрения, а другая — в область монокулярного зрения.

Все птицы обладают цветным зрением, распознавая не только основные цвета, но и их оттенки и сочетания. Поэтому в оперении птиц так часто встречаются яркие цветные пятна, выполняющие функцию видовых меток. Острота зрения птиц, видимо, превосходит в несколько раз остроту зрения человека. Например, сокол сапсан видит двигающуюся добычу размером с галку на расстоянии около 1 км. Птицы различают не только перемещения предметов и их контуры, но и детали формы и окраски, рисунок и фактуру поверхностей. Поэтому зрительные восприятия используются птицами и для получения разнообразной информации об окружающем мире, и как важное средство при внутривидовом и межвидовом общении.

Орган слуха, подобно органу зрения, служит у птиц важным рецептором ориентации и общения. Анатомически орган слуха сходен с органом слуха пресмыкающихся, особенно крокодилов, но благодаря мелким преобразованиям функционально он не отличается от значительно более сложного и дифференцированного органа слуха млекопитающих. Внутреннее ухо птиц отличается от внутреннего уха крокодилов лишь несколько лучшим развитием улитки — удлиненного выроста круглого мешочка — и более сложным внутренним ее строением (увеличением числа чувствующих клеток). Возрастают размеры полости среднего уха, а единственная слуховая косточка — стремечко — имеет усложненную форму, увеличивающую ее подвижность при колебаниях барабанной перепонки, имеющей у птиц куполообразную форму и большие размеры. Барабанная перепонка погружена ниже уровня кожи и к ней ведет канал — наружный слуховой проход, по краю которого у части видов птиц образуется складка кожи — зачаток наружного уха (хорошо развит у сов). Контурные перья, прикрывающие наружный слуховой проход, по структуре отличаются от перьев близлежащих участков головы и служат не только для механической защиты слухового прохода, но и для организации звукового потока (могут приподниматься, выполняя роль рупора у открывшегося слухового прохода, или, наоборот, прижиматься, пропуская лишь звуковые волны ограниченного диапазона и т. п.).

Птиц с плохо развитым слухом, видимо, нет. Большинство видов слышит в большом диапазоне — от 30 до 20 тыс. Гц, т. е. примерно в диапазоне обостренного человеческого слуха; некоторые виды, вероятно, способны воспринимать и ультразвуки до 35-50 кГц, присутствующие и в их голосе. В этом диапазоне орган слуха проявляет особую чувствительность к биологически важным для данного вида звукам (сигналам своего вида, звукам, издаваемым более обычными пищевыми объектами или врагами, и т. п.). Многие птицы с большой точностью (2-3°) способны определять положение источника звука. Особенно высока точность звуковой локации (около 1°) у сов, которые успешно ловят добычу «на слух», не видя ее. У немногих птиц (гуахаро из козодоеобразных, стрижи саланганы), гнездящихся в глубоких темных пещерах, обнаружена звуковая локация: издавая в слышимом, а не ультразвуковом, как летучие мыши, диапазоне (1,5-7 кГц) отрывистые звуки и улавливая их отражение, птицы в темноте облетают препятствия и находят свое гнездо на слух.

Острый слух и способность к акустическому анализу сочетается у птиц со способностью издавать разнообразные звуки, несущие емкую и биологически важную информацию (звуки общения родителей и птенцов, сигналы тревоги, звуки и позы, регулирующие территориальные отношения, взаимоотношения партнеров и т. д.). Голос и слух обеспечивают возможности звукового общения не только между особями своего вида, но и между разными видами. Так, например, звук тревоги, изданный в лесу сойкой или сорокой, воспринимается как сигнал, опасности птицами многих видов. Сходные по внешнему облику близкие виды (например, пеночки) обычно легко различаются по песням и позывам. Поэтому голос играет важную роль изолирующего механизма предотвращающего межвидовые скрещивания. Приобретение устойчивых отличий в позывах и песнях у разных популяций одного вида усиливает изоляцию (разобщение) этих популяций и в конечном счете может привести к их репродуктивной изоляции, т. е. к появлению новых видов. Запись сигналов тревоги или страха и последующее их воспроизведение позволяет отпугивать птиц от тех мест, где они в данный момент могут причинять ущерб (например, скворцов от вишневых садов и виноградников в период созревания ягод, многих птиц от аэродромов и т. п.).

Основным звукопроизводящим органом птиц служит нижняя гортань; трахея резонирует (усиливает) звуки, а верхняя гортань, возможно, их несколько модифицирует. Некоторые птицы способны издавать так называемые инструментальные звуки: щелканье клювом, свист воздуха в маховых (утки, стрепеты и др.) или рулевых (бекасы) перьях в полете, хлопки крыльями (голуби, козодои) и т. п. Дятлы издают громкую барабанную трель, ударяя клювом о сухой сучок. Эти сигналы также несут биологическую информацию и служат для общения.

Обычно считают, что обоняние у птиц развито слабо. При этом основываются на том, что почти у всех птиц обонятельные доли переднего мозга малы. Однако по сравнению с пресмыкающимися у птиц увеличивается поверхность носовой полости благодаря разрастанию носовых раковин и возрастает площадь обонятельного эпителия. Эти факты и данные пока немногочисленных экспериментов позволяют предполагать, что у некоторых птиц (питающиеся падалью хищники, кулики, утки, вероятно, дятлы, некоторые воробьиные и др.) обоняние развито достаточно хорошо и используется при поисках пищи. Так, утки влажный привычный корм обнаруживают по запаху на расстоянии до 1,5 м. У новозеландских киви обоняние служит ведущим рецептором при поисках корма (кстати, глаза у киви относительно очень малы).

Вкусовые почки (скопления чувствующих клеток, оплетенных нервными окончаниями) расположены в слизистой оболочке ротовой полости, на языке и у его основания. Вкус у птиц развит: многие виды распознают сладкое, соленое, горькое. В коже местами многочисленны свободные окончания чувствующих нервов или более сложные органы кожного чувства, представляющие собой скопления чувствующих клеток, оплетенных нервными окончаниями, и опорных клеток. Они обнаружены на оперенных и неоперенных участках кожи, на клюве и в ротовой полости, на задних конечностях. Некоторые из этих образований выполняют функцию термодетекторов (регистрируют изменения температуры тела), другие несут функцию рецепторов осязания (в частности, реагируют и на изменение положения перьев). У видов, добывающих корм в мягком грунте (кулики, гусеобразные, фламинго, удоды и др.), многочисленные осязательные тельца расположены в специальных мельчайших углублениях на клюве и помогают в обнаружении добычи.

Источник