Чувство равновесия чем представлен их строение

Равновесие поддерживается благодаря координации визуального кинестетического и вестибулярного механизмов. Этот механизм обеспечивает пространственную ориентацию, вертикальное положение тела и ходьбу. Контроль за всеми группами мышц, обеспечивающими статику и движения тела, позволяет противодействовать влиянию веса тела и центробежных сил.

Ниже указаны основные функции вестибулярной системы:

• Передача в ЦНС информации о действии сил, вызывающих линейное и угловое ускорение.

• Координация движений в результате непрерывного контроля тонуса скелетных мышц. Информация от вестибулярных рецепторов координируется и интегрируется с информацией, поступающей в зрительную систему. Обеспечение пространственной ориентации также является функцией вестибулярной системы.

Различие между сенсорными клетками и внеклеточной жидкостью составляет физиологическую основу нормальной деятельности вестибулярного сенсорного органа. По волокнам преддверного нерва постоянно распространяются разряды потенциала действия, даже если рабочий орган находится в состоянии покоя (активность покоя).

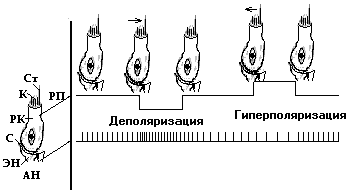

Как и в улитке, каналы, участвующие в преобразовании механического сигнала в электрический, в волосковых клетках преддверия открываются в результате давления на верхушечные связующие микрофиламенты, вызывая входной ионный ток и изменение потенциала рецептора. В зависимости от направления, в котором отклоняются микроцилии волосковых клеток, активность покоя изменяется в результате увеличения частоты разрядов (деполяризаций) или ее уменьшения (гиперполяризация).

Таким образом, модуляция активности покоя позволяет человеку, используя один рецептор, воспринимать движения как в одном, так и в противоположном направлении.

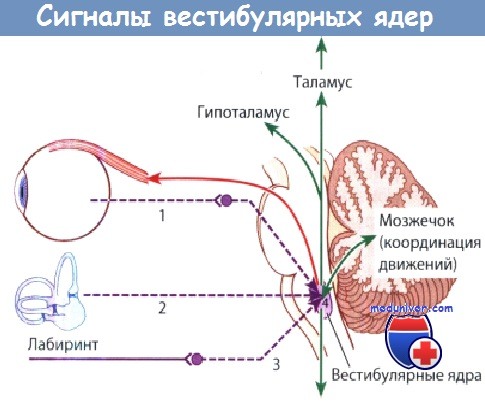

1 — визуальная информация;

2 — вестибулярная информация, поступающая из отолитового аппарата полукружных каналов;

3 — кинестетическая информация, поступающая из поверхностных и глубоких рецепторов,

расположенных в коже, мышцах, сухожилиях и суставах и реагирующих на давление и растяжение в результате действия силы тяжести и инерции;

4 — вестибулярные ядра.

а) Функция отолитового органа в обеспечении равновесия: восприятие линейного ускорения. Линейное ускорение является сенсорным стимулом для горизонтально ориентированного пятна маточки и вертикально ориентированного пятна сферического мешочка. Силы сдвига, возникающие при линейном ускорении, смещают отолиты и вызывают деформацию сдвига в волосковых клетках, которая является для этих клеток адекватным стимулом.

Возникающие в нейронах импульсы инициируют макулоокулярный рефлекс, вызывая компенсаторные движения глазных яблок, обеспечивающие оптимальное статическое положение глаз во время линейного движения. Инициируется также макулоспиналъный рефлекс, который влияет на мышцы туловища и конечностей через двигательные нейроны передних рогов спинного мозга, обеспечивая стабильное положение тела во время линейного движения.

У отолитового аппарата есть и другая функция: вследствие постоянного действия гравитационной силы отолиты оказывают постоянное давление на расположенные под ними сенсорные клетки даже в условиях покоя. Это давление влияет на активность механорецепторов в покое. Линейное ускорение, возникающее, например, при падении, быстром наклоне головы, авиаперелетах или быстром подъеме на лифте, изменяет активность покоя, обеспечивая тем самым непрерывный пространственный контроль во время движения по вертикали.

б) Функция полукружных каналов в обеспечении равновесия: восприятие углового ускорения. Положительное и отрицательное угловое ускорение приводит в движение эндолимфу в полукружных каналах, расположенных в плоскости действия центробежной силы. Стимул всегда действует на полукружные каналы с двух сторон; на одной стороне происходит смещение купола к маточке (ампулопетальная стимуляция), на другой — смещение в противоположном направлении (ампулофугальная стимуляция).

В результате в полукружном канале, в котором купол смещается в ампулопетальном направлении, активность покоя усиливается (деполяризующий эффект), в то время как в контралатеральном полукружном канале активность снижается (гиперполяризующий эффект). Этот принцип приложим только к горизонтальным полукружным каналам, так как ампулофугальное смещение вызывает деполяризацию в вертикальных полукружных каналах. Это является нейрофизиологической основой механизма стимуляции вестибулоокулярного рефлекса.

Вестибулоокулярный рефлекс также играет роль в пространственной ориентации. Кроме того, он участвует в стабилизации изображения окружающего мира на сетчатке и вызывает вестибулярный нистагм. Каждое движение головой вызывает медленное сопряженное движение глаз в противоположном направлении, с тем чтобы во время движения по возможности длительно стабилизировать поле зрения на сетчатке. Вестибулоокулярный рефлекс зависит от двух модифицируемых факторов: положения головы и положения глаз. Разница между этими положениями представляет собой угол зрения.

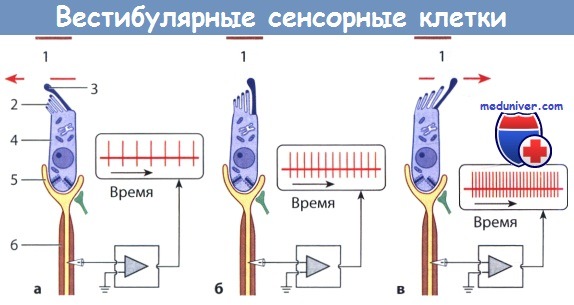

Отклонение волосковых клеток в сторону от киноцилии (а) вызывает гиперполяризацию и угнетение активности покоя (б).

Отклонение волосковых клеток в противоположном направлении, т.е. в сторону киноцилии (в),

приводит к деполяризации и увеличению частоты разрядов потенциала действия.

1 — желатинозный слой; 2 — микроцилии; 3 — киноцилия;

4 — сенсорная клетка; 5 — синапс афферентного нервного волокна; 6 — волокно афферентного нерва.

P.S. Вестибулоокулярный рефлекс координирует скорость рефлекторного движения глаз (медленный компонент нистагма) со скоростью движения головы. Это обеспечивает четкий визуальный контроль за окружающей обстановкой во время движения. В результате этого рефлекса достигается быстрое обратное движение глаз, или быстрый компонент нистагма.

Сопряженное движение глаз в результате вестибулоокулярного рефлекса с характерным медленным и быстрым компонентами называется вестибулярным нистагмом.

Межпозвоночные суставы шейного отдела позвоночника и глубокие мышцы шеи содержат механорецепторы, которые связаны с ретикулярной формацией с помощью афферентных волокон, а ретикулярная формация, в свою очередь, связана с вестибулярным и глазодвигательным центрами. Функция этих рецепторов состоит в том, чтобы обеспечить непрерывную информацию о положении тела и движениях головы и сделать возможной координацию движений глаз посредством цервикоокулярных путей.

Центральная вестибулярная система включает в себя мозжечок и ретикулярную формацию ствола мозга, т.е. она интегрирована в центры анализа мультисенсорных данных. Это делает возможным мультисенсорный контроль и координацию положения тела, движений и глазодвигательной функции.

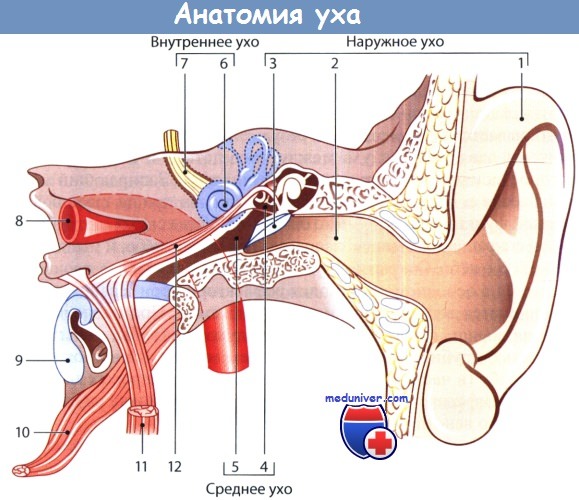

Наружное ухо: 1 — ушная раковина; 2 — наружный слуховой проход; 3 — барабанная перепонка.

Среднее ухо: 4 — барабанная полость; 5 — слуховая труба.

Внутреннее ухо: 6 и 7 — лабиринт с внутренним слуховым проходом и преддверно-улитковым нервом; 8 — внутренняя сонная артерия;

9 — хрящ слуховой трубы; 10-мышца, поднимающая нёбную занавеску;

11 — мышца, напрягающая нёбную занавеску; 12 — мышца, напрягающая барабанную перепонку (мышца Тойнби).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

6.10. Чувство равновесия (физиология вестибулярного анализатора)

6.10.1. Общие представления о чувстве равновесия

В ориентации человека в пространстве помимо проприорецепторовбольшую роль играетвестибулярная сенсорнаясистема. Она информирует ЦНС о положении головы, ее движении, причем как активном, так и пассивном.

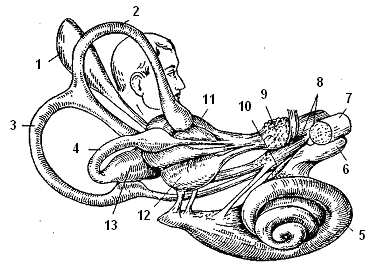

Рецепторный отдел ее — вестибулярный орган является одним из частей перепончатого лабиринта внутреннего уха (рис. 6.8).

Перепончатый лабиринт заполнен одной жидкостью, называемой эндолимфой, а погружен в другую — перилимфу.Эндолимфаимеет более высокую плотность: вязкость ее в 2-3 раза больше, чем у воды. Вестибулярный орган состоит из двух частей:статолитового аппарата, образованного маточкой и мешочком, итрех полукружных каналов. Филогенетически более юный, чем предыдущие сенсорные системы, возникший для восприятия сложного воздействия, каковым является действие сил земного притяжения, вестибулярный рецептор и устроен значительно сложнее их. В эмбриональном периоде вестибулярный аппарат закладывается рано — уже на 4-й неделе. Однако, у детей первых лет жизни возбудимость его ниже, чем у взрослых. В первые годы жизни ребенка чувствительность его повышается постепенно, а в период между 10 и 20 годами более резко.

Р

Рис. 6.8.Схема расположения вестибулярного и слухового аппарата: 1 — эндолимфатический мешочек, 2, 3, 4 — полукружные каналы, 5 — улитка, 6 — улитковый нерв, 7 — лицевой нерв, 8 — вестибулярный нерв, 9 — верхний вестибулярный узел, 10 — нижний вестибулярный узел, 11 — овальный мешочек, 12 — круглый мешочек, 13 — ампула полукружного канала.

Причем, к рецепторной клетке подходит и эфферентное волокно, которое регулирует функциональное состояние клетки, а значит, и ее чувствительность. Во время продолжительного действия раздражителя примерно две трети рецепторов вестибулярного анализатора могут адаптироваться(частота отходящих от них импульсов постепенно снижается). Хотя процессы адаптации, как и чувствительность, у данных рецепторов значительно менее выражены, чем, к примеру, у кожных, и у различных людей весьма вариабельны.

Реснитчатого типа рецепторные клетки (рис. 6.9) вестибулярного органа сгруппированы в пяти местах: втрех ампулах полукружных каналах и макулахматочки и мешочка. Каждая клетка содержит один длинный наиболее подвижный волосок, называемыйкиноцилией, и 50-60 более коротких –стероцилий,

Рис. 6.9.Схема формирования электрического ответа вторичного рецептора:РП— рецепторный потенциал, ПД — потенциал действия,РК— рецептор с эффекторным (Э) и афферентным (АН)нервным окончанием, С — синапс,К— киноцилий,Ст. — стероцилии. Стрелками обозначено направление раздражителя (по Флоку).

По вестибулярному нерву от рецепторной клетки постоянно отходят ПД с частотой около 200 имп/с (фоновая импульсация).При сгибании пучка коротких ресничек в сторону киноцилия в мембране клетки повышается проницаемость для Nа + . Это приводит к деполяризации — возникновению ВРП, следствием чего в синапс, имеющийся между клеткой и афферентным волокном, выделяетсямедиатор — ацетилхолин. Взаимодействие АХ схолинорецепторомобеспечивает появление в постсинаптической мембране афферентного волокнагенераторного потенциала (ГП), который при суммации переходит в ПД. Так как и в условияхотсутствия действия раздражителя от рецепторных клеток вестибулярного анализатора постоянно отводятся ПД, топри наклоне ресничек в сторону длинного волоска частота ПДувеличивается. В отличие от этогопри наклоне ресничек в противоположную сторону частота ПДснижается. Таким путем в обоих случаях ЦНС оказывается «осведомленной» об изменении воздействия раздражителя.

Источник

Чувство равновесия чем представлен их строение

Вестибулярная часть перепончатого лабиринта состоит из мешочка, маточки и трех полукружных каналов. На месте соединения их с маточкой имеются расширения, называемые ампулами. В ампулах рецепторные участки имеют вид гребешков. В мешочке и маточке они представлены слуховыми пятнами. В этих участках эпителий поляризован.

Вся остальная часть вестибулярного перепончатого лабиринта выстлана плоским однослойным эпителием. Эпителий пятен состоит из сенсоэпителиальных клеток и расположенных между ними опорных клеток. Над поверхностью эпителия имеется отолитовая мембрана, содержащая кристаллы углекислого кальция (отолиты, или отоконии). Отолитовая мембрана является продуктом секреции опорных клеток. Мембрана как бы плавает в эндолимфе.

При движении головы она может смещаться. Соединенные с мембраной киноцилии сенсоэпите-лиальных клеток смещаются в сторону стереоцилий или от них, что вызывает соответственно возбуждение или торможение соответствующих нейронов, иннервирующих рецепторные клеки.

Различают два типа сенсоэпителиальных клеток. Клетки 1-го типа имеют широкое основание и кувшинообразную форму. На апикальной поверхности их имеется кутикула и 60-80 неподвижных волосков — стереоцилий, а также полярно к пучку стереоцилий располагается один подвижный волосок — киноцилия. К основанию волосковых клеток подходят чувствительные нервные окончания, образующие футляр в виде чаши. Клетки II-го типа имеют цилиндрическую форму и менее обширный и даже точечный контакт с нервными окончаниями.

Гистологически пятна в мешочке и маточке мало чем отличаются друг от друга. Тем не менее они имеют различное функциональное значение. Пятно мешочка воспринимает вибрационные колебания. Пятно маточки — место восприятия раздражений, связанных с вертикальными изменениями положения тела, т. е. изменениями в положении тела по отношению к гравитационному полю Земли. Таким образом, пятно маточки — это рецептор гравитации.

Гребешки в ампулах полукружных каналов устроены принципиально так же, как и пятна. В их составе имеются сенсоэпителиальные клетки и поддерживающие эпителиоциты. Вместо отолитовой мембраны на поверхности гребешка образуется желатинообразное (студневидное) тело — купол. Купол — продукт голокринной секреции поддерживающих эпителиоцитов.

При движении головы и ускоренном угловом вращении тела купол с гребешком отклоняется, тогда как эндолимфа в полукружных каналах в силу инерции сохраняет некоторое время неподвижность. Все это смещает купол относительно гребешка. Смещаясь, купол тянет киноцилию или в сторону стереоцилий, или в противоположную от них сторону. Это изменяет импульсную активность нейронов, иннервирующих сенсоэпителиальные клетки. При этом происходит передача импульсов с последующей рефлекторной реакцией соответствующих мышц.

У человека утрата вестибулярной функции вызывает неустойчивость позы.

Таким образом, гребешки — это рецепторы ускорения при поступательном горизонтальном движении и углового ускорения при вращении тела. Рецепторный эпителий отделен от подлежащей соединительной ткани базальной мембраной. В соединительной ткани много кровеносных капилляров и нервных волокон.

Орган слуха. Периферическая часть слухового анализатора находится в улитковом канале перепончатого лабиринта внутреннего уха. Спиральный (или корти-ев) орган расположен по всей длине улиткового канала. Он осуществляет восприятие звуковых колебаний.

Источник