- Звучащие жесты как способ формирования чувства метра и ритма у детей дошкольного возраста

- Как развить чувство ритма

- Единица измерения и эталон

- Если у вас есть проблема с ритмом, вот что можно сделать:

- 1. Слушайте больше музыки!

- 2. Вслушивайтесь в ритм-секцию музыки

- 3. Хлопайте, барабаньте по столу и коленям в ритм музыке

- Компоненты чувства ритма

- В синтезе-исполнении это:

- Абсолютные и относительные временные интервалы.

- Ритм в образных картинках

- Чтение слов в ритме

- Ритмические слоги

Звучащие жесты как способ формирования чувства метра и ритма у детей дошкольного возраста

Ирина Пачина

Звучащие жесты как способ формирования чувства метра и ритма у детей дошкольного возраста

Голосов вокруг – не счесть,

Среди них твой голос есть.

Низок он или высок,

Твой красивый голосок?

Низким голосом реветь

Может зверь лесной – Медведь.

Дальше звуки чуть повыше,

В них Лисичку ты услышишь.

В нотках средних на лужайке

Скачет длинноухий зайка.

Очень тонок и высок

Нежный птичий голосок.

Удивителен мир звуков, окружающий нас. Их так много, и они такие разные. И каждый звук может стать музыкой.Из всех видов искусства музыка наиболее трудна для понимания: мелодия лишена непосредственной видимости, как в скульптуре или живописи, лишена она и конкретности, несмотря на это, музыка должна стать для детей доступным средством выражения чувств, настроений, мыслей.

Задача музыкального руководителя научить детей понимать музыку, а для этого, прежде всего, необходимо развивать музыкальный слух.

Одним из средств восприятия музыки и развития слуха является собственное музицирование детей. Игра на детских музыкальных инструментах всегда вызывает у детей интерес и радостные эмоции, развивает слуховое и зрительное восприятие, быстроту реакции. Игра побуждает детей вслушиваться в окружающий нас мир звуков, вызывает желание самим придумывать музыку, побуждает эмоционально высказываться о своих музыкальных впечатлениях. Надо только постараться ее услышать.

Игры со звуками – это ничем не ограниченный полет фантазии, свобода самовыражения. Доступными, а потому любимыми детьми, являются шумовые музыкальные инструменты. Дети по-новому слышат мир звуков. Будем учиться их слушать!

Звучащие жесты — это первые инструменты человека.

Инструменты, которые всегда под рукой, инструменты которые позволяют нам организовать музицирование при отсутствии каких либо музыкальных инструментов. Использование собственного тела, в качестве музыкального инструмента — огромный вклад в развитие музыкальной педагогики. Это помогает координации, развитию чувства ритма и пониманию музыки. Термин «звучащие жесты» принадлежит Гунильду Кетман, коллеге Карла Орфа.

Звучащие жесты – это ритмическая игра звуками своего тела. Приведу несколько примеров звучащих жестов и их отличия, они могут быть разными, а от этого будут разными и звуки.

Хлопки всей ладонью — звонкие, хлопки согнутыми ладонями – тихие,

потирание ладоней – шуршание.

Шлепки дают новую звуковую окраску и могут применяться как сами по

себе, так и чередуясь с хлопками и притопами.

Шлепки: по коленям, по бедрам, по груди, по бокам.

Притопы можно делать одной ногой, попеременно двумя, оставаясь на месте или продвигаясь вперед.

Притопы всей стопой, носком, пяткой.

Не все дети умеют щелкать пальцами, но этому можно научиться. Важно,

чтобы щелканье пальцами выполнялось без напряжения, свободно и легко.

Щелчки: пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам. Анализ педагогической практики показывает прямую зависимость между

возрастом детей и простотой музыкального инструмента. Чем меньше

возраст ребенка и беднее его музыкальный опыт, тем более простой нужен

Используя в работе программу Т. Э Тютюнниковой «Элементарное

музицирование», игровые технологии К. Орфа, тема «Звучащие жесты»

натолкнула меня на создание игровой системы соответствия «звучащий жест

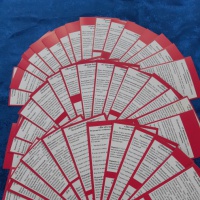

хлопки (звонкие – всей ладонью) — деревянные ложки

хлопки (тихие – согнутыми ладонями) – шаркунок

потирание ладоней (шуршание) — маракас

шлепки (по коленям) — тамбурин

шлепки (по бедрам) — коробочка

шлепки (по груди) — колотушка

притопы (все стопой) — барабан

притопы (носком) — ксилофон (высокий регистр)

притопы (пяткой) — ксилофон (низкий регистр)

щелчки (пальцами в воздухе) — колокольчик

щелчки (по коленям) — кастаньеты

щелчки (по надутым щекам) – пастуший барабан

Хочу привести один пример игры со «Звучащими жестами»

Из-за леса, из-за гор — притопы всей стопой

Топал дедушка Егор.

Очень он домой спешил — быстрые притопы

Рукавичку обронил. — показываем ладошку

Мышка по полю бежала, — щелчки по коленям

Рукавичку увидала. — показываем ладошку

— Кто, кто здесь живет? — стучим кулачком по ладошке

Мышку здесь никто не ждет?

Стала жить — поживать, — хлопки в ладоши

Звонко песни распевать.

Зайка по полю скакал, — шлепки по коленям

Рукавичку увидал. — показываем ладошку

— Кто, кто здесь живет? — стучим кулачком по ладошке

Звонко песенку поет?

Мышка зайку пригласила, — разводим ладошки в стороны

Сладким чаем напоила.

Зайка прыг, зайка скок, — шлепки по коленям

Вкусных пирогов напек. — хлопки согнутыми ладонями

Как по полю шла лисичка, — потирание ладонями

Увидала рукавичку. — показываем ладошку

— Кто, кто здесь живет? — стучим кулачком по ладошке

Звонко песенку поет?

И лисичку пригласили, — разводим ладошки в стороны

Пирожками угостили. — хлопки согнутыми ладонями

Стала жить там поживать, — хлопки в ладоши

Пол метелкой подметать.

Мишка по полю гулял, — притопы пяткой

Рукавичку увидал. — показываем ладошку

— Кто, кто здесь живет? — стучим кулачком по ладошке

Звонко песенку поет?

В страхе разбежались. — шлепки по бедрам

Подводя итог, я могу сказать, что возможность музыкально-творческих

действий детей зависит и от среды, где происходит обучение. Для успешного

творческого процесса необходимо обеспечить открытое пространство к

взаимодействию, свободному поиску. Комплексное использование речи, движения и музыка воспринимается детьми с восторгом и создает основу для творчества. При разучивании новых распевок, дети всегда с интересом включаются в игру, сами придумывают звучащие жесты к данной распевке. Играйте ритмы звучащих жестов с детьми на каждом занятии и вы очень скоро увидите волшебный результат музыкально-творческого развития ребенка. Это один из природных, биологически заложенных законов развития музыкальности.

Игры и речевые упражнения на развитие чувства ритма для детей старшего дошкольного возраста Ритмическое упражнение «Осень» Цель: Учить детей выполнять ритмические движения, согласно тексту стихотворения. Развивать чувство ритма.

Использование дидактических игр и упражнений для развития чувства ритма Использование дидактических игр и упражнений для развития чувства ритма. (В рамках дополнительной общеобразовательной программы для детей.

Мастер-класс для педагогов ДОУ «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста» Знакомство педагогов с опытом использования упражнений, речевых игр, пальчиковой гимнастики и музыкальных игр, способствующих развитию у.

Мастер-класс по развитию чувства ритма у малышей Развит В своей работе с детьми младшего дошкольного возраста в образовательной области музыка важно применять и положительно приветствовать.

Работа по методике развития чувства ритма у детей 5–8 лет «Ритмический лес» Подготовил и разработал: Музыкальный руководитель МАДОУ №8 г. Сухой Лог Карпуков Д. М. «Музыка – не простое развлечение и не добавление,.

Использование современных информационно-коммуникационных технологий для развития чувства ритма у детей дошкольного возраста «Использование современных информационно — коммуникационных технологий для развития чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе.

Сборник музыкальных игр, направленных на развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста Сборник музыкальных игр для детей старшего дошкольного возраста Раздел 1. Музыкально – дидактические игры «Музыкальный театр» Цель:.

Источник

Как развить чувство ритма

Так что же такое ритм и можно ли это чувство развивать? Для того чтобы его почувствовать, так сказать, «потрогать руками», а точнее ощутить всем телом, надо для начала понять, что подразумевается под музыкальным ритмом. Что, собственно, должен чувствовать музыкант или танцор?

Энциклопедии описывают ритм, как определенное соотношение длительности звуков и их последовательности. Тому, кто далек от теории музыки, такое объяснение почти ни о чем не скажет. Тут требуется простое и доступное сравнение. И, пожалуй, легче всего ритм сравнить с пульсом человека.

Прислушавшись к себе не сложно услышать или почувствовать биение сердца. Пульс представляет собой простейшую ритмическую фигуру из одинаково громких нот (импульсов) и равных промежутков между ними. Таков ровный пульс здорового человека. Можно сказать, что наш внутренний ритм отстукивает сердце. А в музыке эту роль выполняют ударные инструменты и бас-гитара. Они формируют основу музыкальной композиции, её ритмический рисунок, воспроизводя удары в определенной последовательности с разными промежутками времени и делая разные акценты. Этот ритмический рисунок нам и предстоит научиться различать и воспроизводить.

Что такое чувство ритма? Определение ему дать не так-то просто! Чуть позже я попробую это сделать, но сначала немного теории. (Я полагаю, что основные термины, такие, как темп, такт, размер, доли, читателю в общих чертах знакомы).

И так, здесь, как и во многих подобных случаях, работают два процесса:

- анализ – слышать и «расшифровывать»

- синтез – играть, воспроизводить

Один процесс-навык без другого имеет не так много смысла. Смотрите, если человек способен лишь воспринимать звуковой поток и различать ритмическую структуру (анализ), но не способен сыграть ритмично (синтез), или, наоборот, прекрасно воспроизводит ритмические фигуры и держит темп, но не способен к слуховому анализу, то музыкант из него неважный. В ансамбле нужны оба навыка сразу! И, скорее всего, у человека эти оба навыка развиваются параллельно.

Единица измерения и эталон

Т.е. для измерения всегда используется ЭТАЛОН! Если нам нужно понять, «снять» структуру какого-то явления или временного процесса, то мы используем СЕТКУ с шагом, соответствующим минимальной единице измерения. Так, например, для снятия плана комнаты можно расчертить пол сеткой с шагом в 1 см., а для фиксации событий в течении часа – делать отметки прямо на циферблате механических часов… Нужна точность больше – делай мельче сетку!

Чтобы анализировать и генерировать ритмические события, человеку также нужна СЕТКА из маленьких и одинаковых временных интервалов (т.е. «внутренние часы» – пульсация). И что же является временным эталоном у человека? Биения сердца, частота дыхания … ? Это грубые единицы измерения, да и не постоянные, однако, это не страшно – выход есть!

Не существует людей, которые рождаются без чувства ритма. Причина, почему у некоторых оно есть, а у других – нет, заключается в том, что некоторые его развивают с молодых лет, а другие – не развивают. Вот и все. Некоторые дети играют в футбол, а другие – штудируют музыкальную коллекцию родителей, внимательно прислушиваются к инструментам, вокалу и различным ритмам, тем самым создавая для себя неоспоримое преимущество перед футболистами в том, что касается восприятия музыки.

Если у вас есть проблема с ритмом, вот что можно сделать:

1. Слушайте больше музыки!

2. Вслушивайтесь в ритм-секцию музыки

3. Хлопайте, барабаньте по столу и коленям в ритм музыке

Естественно, что ритмическая игра может занимать не более 5 – 10 минут, но на следующих уроках песни и пьесы, связанные с ритмическими заданиями, повторяются. При помощи таких простых игровых приемов постепенно подводим детей к более сложным явлениям ритма.

Ну, если вы хотите найти в клубе людей, у которых хорошее чувство ритма, сделать это легко. Они обычно не могут усидеть на месте, когда играет музыка. Они притоптывают ногой, щелкают пальцами и барабанят по краю стола. Если же таких людей вы не находите, это значит, что они в данный момент зажигают на танцполе с каким-нибудь сексапильным парнем или с какой-нибудь сногсшибательной красоткой!

Компоненты чувства ритма

В анализе-восприятия это:

- воспринимать темп и его изменения

- распознавать размер

- различать 1-ю долю (удары)

- различать 2-ю и прочие доли (удары)

- различать мелкие доли (т.е. в 2,3,4,6 чаще основных ударов)

Фактически ВСЕ ЭТО СВЯЗАНО с навыком, способностью «набросить» на воспринимаемый звуковой музыкальный поток измерительную СЕТКУ из крупных и мелких долей, с «пометками», где первая доля, т.е. начало такта.

В синтезе-исполнении это:

- держать темп, уметь ускорять и замедлять исполнение согласно требованиям музыкальной выразительности

- мысленное представлять, «генерировать» про себя СЕТКУ из крупных и мелких долей

- заполнять СЕТКУ фактической музыкальной фактурой – т.е. «ставить», (исполнять) ноты-звуки точно в нужное место

И здесь, как вы видите, без сетки обойтись НЕЛЬЗЯ!

Абсолютные и относительные временные интервалы.

В хореографических кружках встречается еще одна беда: педагог нередко дает счет (1,2,3,4 …) не по равным долям такта, как это делают музыканты, а по номерам движений -1,2, потом заметная пауза, потом 3,4 и т.п. Получается, что равномерный счет прерывается и сам педагог препятствует четкому формированию мысленной равномерной СЕТКИ, пульсации, на которую и «нанизываются» движения.

В обоих этих примерах ученик «снял, скопировал» АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ временных интервалов между событиями. И, точно так же, как педагог, может их воспроизвести. Т.е. он исполняет движения без внутреннего «пульса, метронома» (СЕТКИ!), а на мышечной и слуховой памяти. Но без сетки он не может изменить темп произвольно!

Представьте себе хорошо растягивающуюся резиновую полоску, скажем, в 1 метр длиной. Давайте растянем ее до 1,5 метров, закрепим, затем разлинуем для размера 4/4 по 16-м нотам. Всего выйдет 16 временных интервалов. Теперь заполним «этот такт» каким-нибудь ритмическим рисунком. Вот, а теперь

- а) освобождая полоску, позволяя ей вернуться к первоначальной длине в 1 метр, мы увидим, как ВСЕ интервалы стали пропорционально меньше. Но музыкальный «смысл» не изменился – этот ТОТ ЖЕ самый рисунок, только темп больше!

- б) напротив, растягивая полоску еще более, мы также не нарушим рисунок, а лишь замедлим темп.

И что нам позволяет это делать? – «Строгая привязка нот (музыкальных событий) к сетке». Да, в музыке ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ намного важнее абсолютных значений. От музыканта не требуется точно воспроизводить интервал в 10, 20 или 50 мс, а вот точно сохранять пропорции крайне НЕОБХОДИМО.

А в обоих приведенных ранее примерах ученики достаточно хорошо запоминали и воспроизводили абсолютные значения временных интервалов. Но, не имея навыка представления внутренней пульсации – СЕТКИ при слушании и исполнении, они не могли изменить темп. Их можно было бы смело отнести к тем, у кого не развито чувство ритма. Да, и в ансамбле они бы постоянно ошибались

Ритм в образных картинках

Категория длинны и тем более деления длительности – для ребенка понятия условные, они формируются на более позднем этапе. «Образ» же ритмической группы и понятен, и многовариантен, поэтому четверти и восьмые мы «переодеваем» в облики звериных мам и пап, их детей. Предметы также могут быть «большими и маленькими». Это очень ценный и «живой» методический материал, который убирает на начальном этапе работы над развитием чувства ритма нейтральность записанных штилями длительностей. К тому же, работая над ритмом в картинках, можно использовать звукоподражательные слоги, а не только ритмические. При звукоподражании непременно оживут персонажи рисунка со своими характеристиками настроения. Подобное исполнение будет содействовать и развитию эмоциональности интонирования, и пониманию, что даже «черточки, прикрепленные к нотам» могут быть «красноречивыми».

Чтение слов в ритме

Слова из трех слогов с ударением на первый (БА-боч-ка, ДЕ-воч-ка) и третий (кро-ко-ДИЛ, о-гу-РЕЦ) представляют собой простые комбинации четвертей и восьмых.

На данном этапе не включаются в работу слова с затактом (ар-БУЗ, пе-ТУХ, ро-МАШ-ка, ма-ШИ-на, куз-НЕ-чик и т.д.)

Очень полезно составлять коллекции картинок (слов) на ту или иную изучаемую группу. И если в начале дети будут подбирать самые разнообразные картинки, то в последствии можно предлагать игру, в которой картинки будут выбираться и компоноваться по определенным заданиям.

Например, детям предлагается выбрать и назвать картинки с животными только в ритме двух четвертей, а картинки с растениями в ритме четверть и две восьмых и т.д. Подобная форма очень увлекательна, и мы включили ее в данную тетрадь.

Кроме слов в тетради для разучивания и закрепления длительностей предлагаются интересные стихотворные тексты, читать которые следует, ориентируясь на величину записи букв — слоги, записанные большими буквами следует читать четвертными длительностями, маленькими буквами записаны слоги в ритме восьмых. Предлагаемая техника работы над стихотворными текстами, когда они записаны по слогам большими и маленькими буквами (или простым и выделенным (жирным) шрифтом) давно известна в мировой практике. Это помогает детям не столько читать, сколько запоминая на слух стихотворение, ориентироваться в его ритмическом строении. Исполнение текстов с распределением их зрительно наглядно по ритмическим формулам, методически соединяется с «большими и малыми» изображениями ритма в картинках.

Текст разучивается с исполнения педагога, чтение обычно сопровождается ритмичными хлопками или комбинациями звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы). После разучивания желательно обратить внимание детей на запись текста буквами разной величины, для того чтобы они смогли сориентироваться в ритмической структуре модели.

Ритмические слоги

«Эме Пари — известный французский учитель музыки и пения середины XIX века, теоретик относительной системы воспитания слуха — привнес в систему обучения музыке ритмические слоги, создав «язык длительностей».

Часто ритмические слоги подменяют счетом — «раз-и-два-и», который никак не отражает ни эмоционального критерия музыкального ритма, ни ритмического рисунка по той, к примеру, простой причине, что счет непонятен детям («не видна» временная разница длительностей), тогда как при чтении слогами ритм становится «зримым». Сравните — «раз-и-два-и, раз-и-два-и» и «ти-ти-ТА, ТА-ТА». Разница очевидна!

Ритмические слоги прошли проверку временем, и у основных слогов «та» и «ти-ти» есть варианты — «дон – ди-ли», «так – ти-ки», «шаг – бе-гать». Однако, не смотря на вариантность закрепления за четвертями и восьмыми тех или других слогов, у них есть одно бесспорное общее – это гласные «а» или «о», которые по своей семантике определяются как большие, радостные, тогда как «и, е» в своем значении несут малое, меньшее. Даже простой пример собственного произнесения «а» и «и» докажет вам эту разницу.

«А не попытаться ли как-то оценивать отдельные звуки? Попробовали. Маленьким детям показывают две матрешки – во всем одинаковые, только одна совсем маленькая, другая большая. Говорят: «Вот две сестрички. Одну зовут А, другую — И. Отгадай, которую зовут И? И представьте себе — большинство детей показывает на маленькую матрешку.

Одну девочку спросили:

— А почему ты думаешь, что эту матрешку зовут «И» ?

Та отвечает:

— А потому что она маленькая.

Вот как прочно связан у нее звук с определенным представлением».

Мы используем основные слоги (та, ти-ти), хотя в образных картинках даются и все остальные. Здесь выбор за педагогом и его предпочтением.

Ценность ритмических слогов состоит в том, что:

- любая из ритмических последовательностей разучивается достаточно быстро;

- ритмические длительности и группы усваиваются успешнее и естественнее;

- с помощью ритмических слогов быстрее и легче осуществляется перевод слов в ритм;

- ритмическими слогами легче и свободнее импровизировать и сочинять;

- ритм подразумевает движение и вызывает двигательные реакции — это всегда радость и удовольствие для детей.

Источник