- Дислексия

- Почему возникает дислексия – причины заболевания

- Виды дислексии

- Симптомы по возрастам

- Диагностика

- Лечение, коррекция дислексии в Москве

- Профилактические меры

- Распространенные вопросы и ответы на них

- Можно ли вылечить дислексию полностью?

- Кто лечит дислексию?

- Дислексия – это всегда проблемы с интеллектом?

- Не нашли ответа на свой вопрос?

- Деформации грудной клетки

- Причины

- Воронкообразная деформация грудной клетки (впалая грудь)

- Этиология развития воронкообразной деформации

- Клинические проявления

- Килевидная деформация

- Этиология

- Клинические проявления

- Синдром Поланда

- Синдром Жена

- Дефекты грудины

- Диагностика

- Лечение

Дислексия

Дислексия – это расстройство, связанное с навыками чтения. Из-за проблем с определенными психическими функциями, которые должны участвовать в формировании таких навыков, ребенок может испытывать самые разные сложности при работе с текстом. Чаще всего сложно распознавать отдельные символы, знаки – в результате смысл слов, словосочетаний или предложений не улавливается либо искажается.

Проявляется проблема с детства и при должной коррекции может нивелироваться до уровня, который позволяет комфортно жить и эффективно обучаться. Но если не уделить ей внимания в раннем возрасте, она остается и во взрослом, доставляя немало неудобств. Одновременно с этим важно понимать, что дислексия не определяет сама по себе развитие ребенка – он может эффективно воспринимать информацию благодаря другим каналам, например, хорошо понимать на слух.

Почему возникает дислексия – причины заболевания

В основном причины дислексии имеют нейробиологический характер. Это важно для понимания, потому что нередко от незнания родители и учителя списывают сложности с чтением на «лень» или «невнимательность» ребенка, только запуская ситуацию. Но при таком отклонении определенные зоны мозга отличаются меньшей активностью, а также имеют пониженную плотность.

Дополнительными причинами дислексии (провоцирующими факторами) становятся:

- нарушения, которые влияют на равновесие между двумя полушариями мозга;

- серьезные, тяжелые инфекции, влияющие на мозг – самым распространенными примером является менингит;

- черепно-мозговые травмы;

- осложнения при родах и беременности: от инфекций до асфиксии плода. При беременности ухудшают ситуацию и вредные привычки матери: курение, употребление спиртного, а также наркотических средств.

Серьезное влияние имеют на это отклонение и факторы социального характера. Причем они могут быть абсолютно противоположными по своей направленности. Так, симптомы дислексии могут проявиться и от слишком большой учебной нагрузки, и от запущенности – полного игнорирования развития ребенка. При изоляции, дефиците общения, не очень хорошем окружении ситуация только ухудшается.

Однако напомним, что дислексия – это необязательно болезнь детей из неблагополучных семей. Из-за чисто биологических причин она может проявляться у детей, которые живут в отличных условиях и получают от взрослых достаточно внимания.

Виды дислексии

Прежде чем описать конкретные симптомы недуга, поговорим про виды дислексии. На данный момент их выделяется шесть.

- Фонематическая (акустическая). По классификации дислексии – наиболее распространенная проблема, которая часто встречается у учеников младших классов. При такой проблеме ребята переставляют слоги, искажают структуру слова – например, вместо «кот» читают «ток».

- Аграмматическая. Предполагает ошибки в составлении конструкций, например, человек может неправильно использовать окончания, падежи, времена («белая стол», «я быть голодный»).

- Семантическая. Каждое слово, которое читает человек, он понимает, но в отдельности от всего текста. А собрать слова в предложения либо в другие, еще более сложные конструкции, он не может – поэтому невозможно уловить смысл того, что было прочитано. По этой причине дислексия у взрослых и детей не позволяет получать достаточное количество информации из книг.

- Мнестическая. Это проблема на уровне отдельных букв и звуков, которые не позволяют усвоить или понять все слово целиком.

- Оптическая. Тут отклонения происходят на зрительном уровне. Например, дислексик видит слово задом наперед (зеркально) или же не может удержать взгляд на той строчке, которую читает – глаза постоянно скользят по странице, не позволяя придерживаться нужной последовательности чтения.

- Тактильная. Специфическая дислексия характерна для людей, которые не видят и используют для чтения азбуку Брайля. При этом отклонении буквы, определяемые на ощупь, либо воспринимаются неправильно (их путают с похожими), либо «ускользают» – человек не может удержаться на нужной строчке.

При таких видах дислексии симптомы заболевания будут крайне разнообразны и неоднозначны.

Симптомы по возрастам

Для обнаружения дислексии необходимо знать весь спектр признаков, характерных для этого заболевания. И тут есть сложности, потому что проявлений очень много – более того, многие из них отличаются по возрастам. Начнем с общих моментов, а затем расскажем о том, на что обращать внимание в разном возрасте ребенка.

Общие симптомы дислексии:

- проблемы с концентрацией, вниманием и памятью;

- сложности с ориентацией в пространстве – например, когда ребенок путает право и лево, верх и низ;

- трудности с простыми и более сложными задачами: от выполнения элементарной просьбы – до изучения алфавита, таблицы умножения;

- изменения в последовательности букв, слогов, чисел при записывании, чтении информации;

- неумение хорошо справляться с ручками, карандашами и т.д. Если ребенку надо что-то писать, он неуклюже пользуется инструментом для письма;

- нежелание читать вслух, писать и т.д. Действия, которые даются очень сложно или в которых потом обнаруживается много ошибок, вызывают у детей психологический дискомфорт.

Даже часть из этих признаков – повод для того, чтобы отправиться к врачу и начать разбираться с ситуацией. При этом родителям очень важно не ругать ребенка, не давить на него, заставляя делать то, что у него не получается. Здесь необходим более мягкий и взвешенный подход.

Учитывают не только формы дислексии, но и то, как проблема показывает себя в динамике, в разное время.

В дошкольном возрасте болезнь проявляет себя проблемами в речи, сложностями в изучении, произношении разных слов. Ребенок часто путается, не запоминает даже короткий набор фраз. Ему сложно осваивать базовые навыки чтения, письма, он путает слова и буквы. Все это легко может отразиться и на качестве общения с одноклассниками, сверстниками – оно становится хуже.

В младшем школьном возрасте проблемы проявляются не только на уровне слов и слогов. Ребенку уже сложно запоминать факты, он путается в арифметических знаках. Состояние отражается на освоении новой информации. Продолжаются и проблемы другого характера: поведение становится неловким, импульсивным, нарушается координация движений.

В среднем школьном возрасте диагностика дислексии показывает плохое качество чтения, слабую память. Ребенок так же плохо читает, произносит слова. Трудности вызывают бунт, поэтому школьник отказывается читать и писать, у него возникают сложности с жестами, мимикой, усиливаются проблемы при общении со сверстниками.

В старшем школьном возрасте остаются проблемы с письмом, чтением, запоминанием, воспроизведением информации. Формируется медленная скорость работы, от чего кажется, что подросток «ленив». Более того, проблема распространяется дальше – часто дислексики сложно адаптируются к любым изменениям в жизни.

Симптомы дислексии у взрослых предполагают проблемы с письмом и чтением, при этом добавляются рассеянность, невнимательность. Взрослый с таким недугом часто не умеет планировать свое время – качество жизни снижается.

Диагностика

Для диагностики дислексии ребенка тестируют при помощи разных упражнений. Специалист проверяет особенности долгосрочной и краткосрочной памяти, способности к анализу, уровень концентрации, внимания, логику, интеллект и т.д. Важной частью работы является психологическое обследование – симптоматика дислексии очень разнообразна и требует персонального подхода.

Лечение, коррекция дислексии в Москве

Поставить диагноз «дислексия» могут врачи-дефектологи, психоневрологи. Направить на дополнительное обследование также может логопед, к которому родители часто обращаются, если замечают проблемы с речью или чтением у ребенка.

Специалисты говорят, что двух одинаковых дислексиков не бывает – поэтому лечение дислексии индивидуально. Нередко сложности остаются с человеком на всю жизнь – и тогда важно понимать, как улучшить ее качество, как помочь ребенку справиться с основными жизненными задачами. В иных ситуациях возможна довольно качественная коррекция. Для этих целей подбирается специальная логопедическая программа. Она основывается на виде дислексии, возрасте человека, а также его личных особенностях.

Медикаментозное лечение дислексии остается на данный момент под вопросом.

Профилактические меры

Как только у ребенка обнаружены проблемы с чтением, письмом, запоминанием и другими важными функциями, необходимо тут же обратиться к логопеду, а также обеспечить ему комфортную среду для обучения, начать использовать рекомендованные логопедом упражнения.

Развивающие игры, упор на визуальную информацию в детском возрасте, всестороннее (но не изнуряющее) внимание со стороны взрослых – все это будет хорошей профилактикой заболевания.

Распространенные вопросы и ответы на них

Можно ли вылечить дислексию полностью?

Все зависит от конкретной ситуации. Иногда удается скорректировать проблему до такой степени, что она не влияет на дальнейшую жизнь. Но важно вовремя начать работу.

Кто лечит дислексию?

Мы уже частично ответили на этот вопрос про дислексию, что это такое и как лечить. После постановки диагноза и исключения иных патологий основным лечением занимается логопед по специальной программе.

Дислексия – это всегда проблемы с интеллектом?

Ни в коем случае. Ребенок с дислексией при правильном подходе может не просто получить хорошую профессию, но и стать в ней очень успешным. Достаточно сказать, что дислексиками были такие известные люди, как Стив Джобс, Джон Леннон или миллиардер Ричард Брэнсон.

Дислексия – это ни в коем случае не приговор, но проблема, которая требует тщательного внимания со стороны взрослых. Если они приложат усилия и уделят ей время, ребенок получит шанс на хорошее образование и отличное будущее.

Не нашли ответа на свой вопрос?

Наши специалисты готовы проконсультировать вас по телефону:

Источник

Деформации грудной клетки

Деформации грудной клетки

Деформации грудной клетки встречаются у 2% людей. Изменения (дефекты) в костных и хрящевых тканях снижают как опорную функцию грудной клетки, так и необходимый объем подвижности. Деформации грудной клетки (грудины и ребер) являются не только косметическим дефектом и вызывают не только психологические проблемы, но и довольно часто приводят к нарушению функции органов грудной клетки (сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы).

Причины

Причины деформации грудной клетки могут быть как врожденными, так и приобретенными. Основные причины следующие:

- Кифоз

- Сколиоз

- Хронические обструктивные заболевания легких

- Синдром Марфана

- Аномалии остеогенеза

- Ахондроплазия

- Синдром Тернера

- Синдром Дауна

- Эмфизема

- Рахит

- Килевидная деформация

- Воронкообразная грудь

- Расщепление грудины

- Синдром Поланда

- Синдром Жена

- Врожденные аномалии ребра

- Астма

- Неполное сращение грудины плода

- Врожденное отсутствие грудной мышцы

- Болезнь Бехтерева

- Воспалительный артрит

- Остеомаляция

В клинической практике чаще всего встречаются воронкообразная деформация грудной клетки и килевидная деформация.

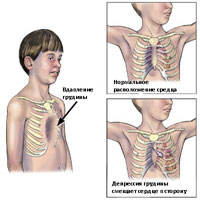

Воронкообразная деформация грудной клетки (впалая грудь)

Воронкообразная деформация грудной клетки (впалая грудь) на сегодняшний день является наиболее распространенной деформацией грудной клетки и встречается в 1 случае из 400 новорожденных. Килевидная деформация, как вторая наиболее распространенная форма деформации, встречается в 5 раз реже, чем воронкообразная грудная клетка.

Этиология развития воронкообразной деформации

Существует несколько теорий, объясняющих развитие этой деформации, но до конца этиология остается неясной. Некоторые авторы считают, что развитие воронкообразной деформации может быть связано с чрезмерно быстрым ростом реберного хряща, который вытесняет грудину кзади. Аномалии диафрагмы, рахит, или повышенное внутриматочное давление также предположительно способствуют смещению задней части грудины. Частое ассоциация воронкообразной деформации с другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такими как синдром Марфана, дает возможность предполагать, что в определенной степени деформации обусловлены аномалиями соединительной ткани. Генетическая детерминированность встречается также у 40% пациентов с килевидной деформацией.

Клинические проявления

Воронкообразная грудная клетка может проявляться как в виде небольшого дефекта, так и выраженного дефекта, при котором грудина доходит почти до позвонков. Возникновения дефекта является результатом 2 факторов: (1) степенью задней ангуляции грудины и степенью задней ангуляции реберного хряща в зоне прикрепления ребер к грудине. Если же, кроме того имеются дополнительно ассиметрии грудины или хрящевые ассиметрии, то в таком случае оперативное лечение становится более технически сложным.

Воронкообразная деформация возникает, как правило, при рождении или вскоре после рождения. Деформация часто прогрессирует, и глубина вдавления увеличивается по мере роста ребенка. Впалая грудь чаще встречается у мужчин, чем у женщин, в соотношении 6:1 Впалая грудь может сочетаться с другими врожденные аномалиями, включая аномалии диафрагмы. У 2% пациентов, впалая грудь связана с врожденными аномалиями сердца. У пациентов с характерным габитусом тела, можно предположить диагноз синдром Марфана.

Существует несколько методов количественной оценки тяжести деформации при воронкообразной груди, которые обычно включает измерения расстояния от грудины к позвоночнику. Возможно, наиболее часто используемым методом является метод Халлера, который использует отношение поперечного расстояния до переднезаднего расстояния, полученные на основании КТ. В системе Haller, оценка 3,25 или выше свидетельствует о тяжелом дефекте, который требует хирургического вмешательства.

Воронкообразная грудь вообще не оказывает особого физиологического воздействия на младенцев или детей. Некоторые дети испытывают боль в области грудины или реберного хряща, особенно после интенсивных нагрузок. У других детей возможно сердцебиение, что может быть связано с пролапсом митрального клапана, который обычно имеет место у пациентов со впалой грудью. Некоторые пациенты могут чувствовать шум движения крови, который связан с тем, что легочная артерия находится близко к грудине и во время систолы пациент может отмечать шум выброса крови.

Иногда у пациентов с воронкообразной грудью встречается астма, но отмечено что деформация не оказывает явного влияния на клиническое течение астмы. Воронкообразная деформация оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и наблюдения показали, что после оперативной коррекции деформации происходит значительное улучшение функций сердечно-сосудистой системы.

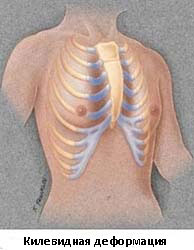

Килевидная деформация

Килевидная деформация является второй наиболее распространенной врожденной деформацией грудной стенки. Pectus carinatum составляет примерно 7% всех деформаций передней грудной стенки. Она чаще встречается у мальчиков, чем у девочек (соотношение 4:1). Как правило, эта деформация имеется уже при рождении и имеет тенденцию к прогрессированию по мере роста ребенка. Килевидная деформация представляет собой выпячивание грудной клетки и фактически представляет собой спектр деформаций, которые включают костохондральный хрящ и грудину. Изменения в костнохондральном хряще могут быть как односторонними, так и двухсторонними. Кроме того, выпирание грудины может быть как большим, так и незначительным. Дефект может быть асимметричным, вызывая ротацию грудины с депрессией с одной стороны и выпиранием с другой стороны.

Этиология

Патогенез килевидной деформации, также как и воронкообразной деформации не ясен. Высказывалось предположение, что это результат избыточного разрастания ребер или остеохондральных хрящей. Существует определенная генетическая детерминированность килевидной деформации. Так в 26% случаев отмечено наличие семейного анамнеза этой формы деформации. Кроме того в 15 % случаев килевидная деформация сочетается со сколиозом, врожденными пороками сердца, синдромом Марфана или другими заболеваниями соединительной ткани.

Клинические проявления

Килевидную деформацию можно разделить на 3 различных типа деформаций.

- Тип 1. Xарактеризуется симметричным выступом грудины и реберных хрящей. При этом типе деформации грудины мечевидный отросток смещены вниз

- Тип 2. Корпорокостальный тип, при этом типе деформации происходит смещение грудины вниз и вперед или выгибание средней или нижней трети грудной клетки. Этот тип деформации, как правило, сопровождается искривлением ребер.

- Тип 3. Костальный тип. При этом типе деформации задействованы в основном реберные хрящи, которые выгибаются вперед. Искривления грудины, как правило, не значительны.

Симптомы при килевидной деформации чаще встречаются у подростков и могут быть в виде сильной одышки, возникающей при минимальной нагрузке, снижение выносливости и появление астмы. Происходит это вследствие того, что экскурсия стенки грудной клетки ограничена из-за фиксированного переднезаднего диаметра грудной клетки, что приводит к увеличению остаточного объема, тахипноэ, и компенсационной диафрагмальной экскурсии.

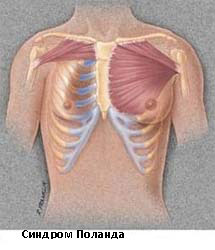

Синдром Поланда

Синдром Поланда назван в честь Альберта Поланда, который впервые описал этот вид деформации грудной клетки в результате наблюдений в школе и относится к спектру заболеваний, которые связаны с недоразвитием грудной стенки. Этот синдром включает аномалии развития большой грудной, малой грудной мышц, передней зубчатой мышцы, ребер, и мягких тканей. Кроме того, может наблюдаться деформация руки и кисти.

Заболеваемость синдромом Поланда составляет примерно 1 случай на 32 000 родившихся детей. Этот синдром в 3 раза чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, и у 75% пациентов поражается правая сторона. Существует несколько теорий относительно этиологии этого синдрома, которые включают в себя аномальную миграцию эмбриональной ткани, гипоплазию подключичной артерии или внутриутробной травмы. Тем не менее, ни одна из этих теорий не доказало свою состоятельность. Синдром Поланда редко ассоциирован с другими заболеваниями. У некоторых пациентов с синдромом Поланда встречается лейкемия. Существует определенная ассоциация этого синдрома с синдромом Мебиуса (односторонний или двусторонний паралич лицевого нерва, отводящего глазного нерва).

Симптомы синдрома Поланда зависят от степени дефекта и в большинстве случаев это косметические жалобы. У пациентов с наличием значительных костными дефектов, могут быть выбухания легкого, особенно при кашле или плаче. У некоторых пациентов возможны функциональные нарушения и дыхательные нарушения. Легкие сами по себе не страдают при этом синдроме. У пациентов со значительными дефектами мышечной и мягких тканей могут стать очевидными снижение толерантности к физическим нагрузкам.

Синдром Жена

Синдром Жена или прогрессирующая дистрофия грудной клетки, которая обусловлена внутриутробным нарушением роста грудной клетки и гипоплазией легких. Этот синдром был впервые описан в 1954 году Женом у новорожденных. И хотя в большинстве случаев такие пациенты не выживают, но в некоторых случаях оперативные методы лечения позволяют таким пациентам жить. Синдром Жена наследуется по аутосомно-рецессивному типу и не было отмечено наличие ассоциации с другими хромосомными нарушениями.

Дефекты грудины

Дефекты грудины можно разделить на 4 типа и все являются редкими: грудная эктопия сердца, шейная эктопия сердца, торакоабдоминальная эктопия сердца и расщепление грудины. Торакальная эктопия сердца представляет собой аномалию расположения сердца вне грудной клетки, и сердце совершенно не защищено плотными костными тканями. Выживаемость пациентов с грудной эктопия сердца очень низкая.Описано только три удачных случая оперативного лечения из 29 операций с этой аномалией.

Шейная эктопия сердца отличается от грудной только локализацией аномального расположения сердца. Как правило, такие пациенты не имеют шансов на выживаемость. У пациентов с торакоабдоминальной эктопией сердце расположены книзу грудины. Сердце покрыто мембраной или тонкой кожи. Смещение сердца вниз является результатом полулунного дефекта перикарда и дефекта диафрагмы. Нередко также бывают дефекты брюшной стенки.

Расщелина грудины является наименее серьезной из 4 аномалий, потому что сердце почти закрыто и находится в нормальном положении. Поверх сердца имеется частичное или полное расщепление грудины, причем частичное разделение встречается чаще, чем полное расщепление. Ассоциации с пороками сердца при этой аномалии встречаются достаточно редко. У большинства детей, расщепление грудины обычно не вызывает особо заметных симптомов. В отдельных случаях, возможны респираторные симптомы в результате парадоксального движения дефекта грудины. Основным показанием для проведения хирургического лечения является необходимость обеспечить защиту сердца.

Диагностика

Диагностика деформаций грудной клетки, как правило, не представляет больших трудностей. На первом плане из инструментальных методов исследования стоит рентгенография, которая позволяет оценить как форму деформации, так и ее степень. КТ грудной клетки позволяет определить не только костные дефекты и степень деформации грудины, но и наличие смещения средостения, сердца, наличие сдавления легкого. МРТ позволяет получить более расширенную информацию, как о состоянии костных тканей, так и мягких тканей и, кроме того, не обладает ионизирующей радиацией.

Функциональные исследования деятельности сердца и легких, такие как ЭКГ, ЭХО- кардиография, спирография позволяют оценить наличие функциональных нарушений и динамику изменений после оперативного вмешательства.

Лабораторные методы исследования назначаются в случае необходимости дифференциации с другими возможными состояниями.

Лечение

Тактика лечения при деформациях грудной клетки определяется степенью деформации и наличия нарушения функций органов дыхания и сердца. При небольшой деформации при воронкообразной грудной клетке или килевидной деформации возможно консервативное лечение – ЛФК, массаж, физиотерапия, дыхательная гимнастика, плавание, применение корсетов. Консервативное лечение не в состоянии исправить деформацию, но позволяет приостановить прогрессирование деформации и сохранить функциональность органов грудной клетки.

При деформации средней и тяжелой степени только оперативное лечение может восстановить нормальную функцию органов грудной клетки.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Источник