- мысли и чувства,которые вызывает картина васнецова богатыри.

- Другие вопросы из категории

- Читайте также

- Не перевелись богатыри на Руси, или зачем нашим детям былины?

- Средневековое «фэнтези»

- Один в поле воин

- Уроки истории

- Христианское и языческое

- Святой богатырь Илья

- Чудеса: сказочные и духовные

- И с ними дядька… Святогор

- Нераскаянный грешник наказан

- Фауст по-былинному

- Самый русский святой

- Осторожно, подделка!

мысли и чувства,которые вызывает картина васнецова богатыри.

Помогите ! Плиз! За ранее спасибо.

На картине В. Васницова «Богатыри» я вижу трех могучих, сильных и бесстрашных богатырей. Богатыри бесстрашно смотрят вперед в поисках своего врага. За могучими спинами ьогатырей виднеется черная гора и хмурое небо. На картине изображены три богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

На меня эта картина произвела огромное впечатление. Я тоже хочу стать смелым, сильным, ловким. Ведь только такие люди способны защитить и себя самого и ближнего.

Своей картиной Васнецов хотел сказать, что нужно защищать Родину, помнить её Героев, уважать и любить всё в своей стране, даже маленькую травинку.

Молодец хорошо ответила мне понравилось как ты написала

Очень хорошо ответил

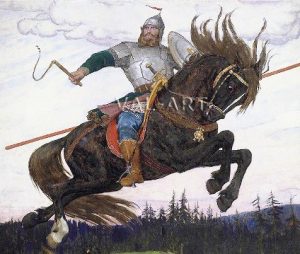

На заставе был богатырь Илья, Илья Муромец, сын Иванович Из – под славного города из — под Мурома, Из того ли села Карачарова, И конь под Ильей, словно лютый зверь, Он сам на коне как ясен сокол…

На картине я вижу 2 богатырей уверенных в себе.

Спасибо не то что другие копируют с чужих сайтов

Другие вопросы из категории

Читайте также

2.Что изображено на картине(тема)

3.Богатыри: выражения лиц, позы, одежда.

4. Образ земли русской.

5. Мысли и чувства, которые вызывает картина.

• Как ты думаешь, почему художник поместил их рядом?

• Обрати внимание на пейзаж, на фоне которого написаны богатыри. Какими оттенками красок пользовался В. М. Васнецов для его создание?

• Какие мысли и чувства может вызвать этот пейзаж?

• Рассмотри богатырей. Расскажи, во что они одеты, как вооружены. Опиши их позы и выражение лиц.

•Попытайся определить, какие чувства и мысли богатырей хотел передать художник.

•Рассмотри коней. Что модно сказать о состоянии животных? Что помогает ответить на этот вопрос?

•Найти и прочитай отрывки из былин, в которых дана характеристика каждого богатыря.

плизз помогите мне надо СРОЧНО СОЧИНИТЬ.

Источник

Не перевелись богатыри на Руси, или зачем нашим детям былины?

Кто он, русский национальный герой, которого можно поставить детям в пример? А не поискать ли его в прошлом, в русском народном эпосе? Благодаря мультипликаторам наши чада узнали, что богатыри на Руси крепко стояли в вере и правде. Давайте вернем в детское чтение былины, обогащенные духовными смыслами православного христианства.

Средневековое «фэнтези»

Былинами зачитывались юные читатели ещё в XVII-XVIII веках, но с появлением художественной литературы и журналов для детей увлечение героическим эпосом пошло на спад, а к ХХI веку интерес вовсе сошел на нет. Былину начали незаслуженно забывать.

В отличие от сказки, которая «…ложь – а в ней намек», по умолчанию вымышленной, былина претендует на правду из первых рук, на то, что действительно было.

Но если было, то когда? Достоверно никто не знает. Одни исследователи считают – сразу после Крещения Руси, другие – в русском Средневековье. Наши предки на Севере придумали былине универсальное название, примирив сразу обе теории – это «старина».

Куда лучше и точнее? Было когда-то – в старинные годы.

Ваши дочери и сыновья зачитали эпопею Толкина? Тогда и в былинах они что-то найдут, ведь там, как в своеобразном средневековом фэнтези, им рисуется совершенно особая история. В ней добро и зло зримы и материальны и бьются не на жизнь, а на смерть. Время условно, а правда причудливо переплетается с вымыслом. Герои величественны и эпически прекрасны.

Былина – жанр поэтический. Особо ритмически организованный. И здесь срабатывает родительский аргумент – нет, вместе с детьми дома читать мы не будем, сложно воспринимать текст. Пусть лучше в школе на уроках разбирают.

Тонический народный стих действительно необычен – он основан на соотношении ударений. Обычно становятся ударными третий слог от начала и третий слог от конца, что придает текстам особую напевность. Цифра «три» и троекратность действия для былины вообще неслучайны (об этом поговорим чуть позже).

Былины сказывали или пели, точнее, произносили нараспев – их можно было услышать от жителей русской глубинки в начале прошлого века, о чем с детской радостью сообщают исследователи – собиратели фольклора. Увы, сегодня народный стиль исполнения былин практически утрачен.

На самом деле, звучание былины естественно и свободно, так что, читая своим чадам, можно добиться красивого и ясного слова – если довериться стихотворной ткани и идти вслед за ритмом. Торжественный, полный героической патетики слог и интонацию старинной легенды дети оценят по достоинству.

Один в поле воин

Детству и юности нужны идеалы. В былине идеальный мир создается гиперболой. Именно здесь обитают необычные красивые люди, наделенные преувеличенной силой и благородством, выделяющиеся из большинства. Способные на сильные чувства, деяния, поступки, подвиги и свершения. Умеющие защитить свою землю и тех, кого любят. Одним словом, герои с большой буквы.

И нужны они не только мальчишеской, но и девчоничьей половине человечества, потому как идеал мужчины под угрозой – из брутального персонажа, способного защитить свою семью и Родину, превращается в изнеженного вечного мальчика в наушниках на диване. Итак, вместе с подрастающими читателями – «вперед в прошлое»! К богатырям.

А кто такие богатыри? Накачанные без протеиновых коктейлей румяные молодцы с дубинами? Нет, не так просто. Слово «богатырь» имеет не один смысловой пласт.

Проще всего определить его как заимствованное слово времен ига и дословно перевести с тюркского: «багатур» – храбрый воин.

Но по закону аналогии «богатырь» чем-то напоминает нам «богатый» и «богатство» – славянские понятия, происшедшие от слова Бог. «Богатый – это когда Бога много», – считали наши предки. Одарён Богом свыше – вот и благополучен.

Принимая такое объяснение, взглянем по другому и на «богатыря», произведя слово от словосочетания «Бога тырить». «Тырить» – это вовсе не тюремное арго, а старинное русское слово, и означает оно не воровать, а копить, собирать, приобретать, накоплять.

А как можно собирать Бога? На ум приходит призыв святого Серафима Саровского – стяжать Духа Святого через богообщение, а оно – одна из целей христианской жизни.

Возможно, языческое значение слова «богатырь» не сразу, но со временем наполнилось христианским смыслом, также как и сама былина, изначально языческая, напиталась православием. И такие чудеса и превращения – вполне в духе этого жанра.

Герой былины богатырь монументален, бесстрашен, благороден, силен, но его сила – это еще и сила духа. Недаром он способен выступить один против всех вражеских сил, опровергая русскую поговорку “Один в поле не воин”.

Поэт Андрей Вознесенский однажды написал такие строки:

«Единственной спичкой гремит коробок.

Один в поле воин, один в небе Бог».

Вариантов былин много, но богатыри повсюду узнаваемы. Характер каждого определяет одна черта и иногда одна профессия, например, Святогор – самый мощный и богатырь, никому не подчиняющийся – «свободный художник», Микула Селянинович – спокойный и уравновешенный пахарь, Илья Муромец – сильный и крепкий в вере, Добрыня – дипломатичный исполнитель самых сложных заданий князя, Алеша Попович – хитрый, находчивый хвастунишка. Всех их объединяет одно – когда Родина в опасности, они без лишних раздумий выходят против поганых полчищ.

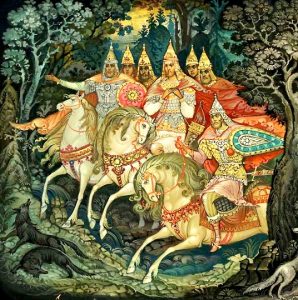

Илья, Добрыня и Алеша – младшее, юное поколение былинных богатырей родом из киевского былинного цикла. Их старшие братья Святогор, Дунай, Волхв и прочие персонажи ближе к языческой Руси, к легенде, к мифу.

Уроки истории

По былинам легко создать исторически точную реконструкцию, будь то спектакль, фильм или мультик – так много там достоверных деталей древнего времени.

За что ни возьмись – будь то богатырские доспехи или кони, города или герои, повседневный быт и его колоритные приметы – все описано подробно и обстоятельно.

Присутствуют и другие реалии славянской истории – ранние набеги Дикого Поля (половцев и печенегов) на Русь и всё то, что они с собой принесли – горе, плен, разорение, запустение. Монголо-татарское иго тоже оставило в былинах горький след и отзвук далеких битв. С приходом Батыя Русь стала все глубже проникаться православным христианством, что отразилось и в былине.

В былинном мире присутствует и своя география, которая позволяет подразделять былины на южные и северные, столичные и прочие. Москва и Белое море, Киев и Новгород, Печоры и онежские земли – перед нами предстаёт вся Древняя Русь, через которую дети могут узнавать современную им Россию.

Христианское и языческое

Начитанные мамы и папы могут возразить: где вы обнаружили в былинах христианские мотивы и смыслы, когда этот жанр – героический эпос Древней Руси, где, что ни слово, проступает славянское язычество?

И с этим трудно поспорить. Но мы все-таки поспорим, ведь христианство вошло в былинные тексты, одухотворило их и может послужить к пользе юных читателей.

Былины разделяют на дохристианские и христианские, но и ранние былины позднее были христианизированы, ведь передавались они устно. Когда и как это произошло? У исследователей нет единого мнения – очевидно, не за один день.

Но что интересно – герои странствуют и совершают свои деяния не на Руси – на Святой Руси, и за эту святорусскую землю готовы кровь проливать и головы сложить.

В поздних былинах добро и зло приобретают черты христианства и язычества, и, как положено добру и злу, противоборствуют, а добро неизменно побеждает.

Здесь присутствуют христианские символы – например, Пресвятая Троица.

Троекратность действий, героев, событий, произнесенных слов часто встречается в русском фольклоре, особенно в сказках. В былинах она – излюбленный прием.

Стоит вспомнить символ былинной мощи – знаменитых васнецовских трех богатырей у заставы, и потянется ниточка: три подвига или три богатырских путешествия, трижды брошенный жребий Садко, которого три раза не пригласили пировать. Свидетельство, произнесенное трижды, обретает особую силу и значимость, неслучайно во многих таинствах Церкви возносятся троекратные молитвенные обращения к Богу.

Число «два» для былины тоже имеет значение.

Исследователи находят сходство между парами богатырей и парами святых, например, Ильей Муромцем и Святогором – и Печерскими святыми – преподобными Антонием и Феодосием. На эту мысль их навела похожесть образов, а также отношений и характеров при сопоставлении былинных и богослужебных текстов.

Многие богатыри находят себе спутниц жизни и берут благословение у родителей на брак, благословляют трапезу, охраняют себя крестным знаменем от злых сил, почитают иконы. Овдовев и совершив подвиги, приходят к аскезе и принимают постриг. Богатыри совершают крестовое братание, передают друг другу силы. Святогор в буквальном смысле вдыхает свой дух в Илью Муромца перед кончиной. Так передается мысль о преемственности богатырей дохристианского мира и христианской Руси.

Идя в бой, они, как и положено христианину, имеют память смертную, от этого и смерть во имя ближнего им не страшна. Они принимают церковные таинства (венчание, крещение и т.д.), сами являются крестными родителями.

Нет, новые христианские богатыри не ослабели – скорее, обрели духовные силы. Их воинская удалая силушка по-прежнему на высоте. Перед каждой битвой они возносят молитвы Господу и святым. Их молитвенные обращения не остаются безответными – они «доходны» к Богу.

Святой богатырь Илья

Кстати, Илью Муромца не нужно и сопоставлять со святыми, потому как он реальный исторический персонаж и сам истинный святой.

Как гласит народное предание, преподобный Илия Муромец имел прозвище Чоботок. Житие его отсутствует в патерике Лавры, из чего можно заключить, что в монастыре он прожил недолго, скорее всего, умерев там от ран. Изустная история о нем содержит очень мало конкретных исторических сведений. Известно только, что, завершив подвиги, он принял монашество и почил в Киево-Печерской Лавре примерно в 1188 году. Там в Антониевой пещере монастыря до сих пор обретаются его святые мощи. Они дают нам представления и о богатырском телосложении инока, и, по результатам исследований, о его болезни, из-за которой он был много лет прикован к постели.

Святые мощи несут на себе и следы тяжелых боевых ран. Леонтий, русский паломник XVIII века, свидетельствует: «Видехом храброго воина Илию Муромца, в нетлении под покровом златым; ростом яко нынешние крупные люди; рука у него левая пробита копьем, язва вся знать; а правая изображена крестным знамением».

Историки приписывают Илье Муромцу духовника – его современника Поликарпа Киево-Печерского (1164–1182), правда, факт невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть – «за давностию лет».

Из былины же мы узнаем, что крестьянский сын Илья много лет пролежал неподвижно, пока не пришли странники, «калики перехожие», в которых угадываются Христос и два апостола, и не совершили над ним чудо исцеления. Прослышав о его небывалой силе, князь взял его в свою дружину, там он и прославился своими воинскими доблестями.

Оказывается, нашего святого прославляют не только русские былины, но и германский героический эпос Средневековья, в котором действует герой по прозвищу Илья Русский.

Решение принять монашество для воинов того времени – не редкость, согласно летописям и другим источникам, и в древней Руси, и гораздо позднее была такая традиция. Ослябя и Пересвет, Александр Невский – наиболее яркие примеры.

О победах и странствиях святого Илии рассказывают почти два десятка былин. В одной из них он даже совершает паломничество из Киева на Святую Землю в виде убогого странника. Среди его поверженных противников – Идолище Поганое, что говорит нам о борьбе православного воина с язычеством.

Чудеса: сказочные и духовные

У былин – своя поэтическая правда. И ничего удивительного в том, что в мире, где реальное и придуманное тесно переплетены, постоянно случаются чудеса.

Само название жанра – былина – то, что было – становится для нас как бы гарантом того, что описанное там чудо на самом деле произошло. И читателям былины ничего не остается, как безусловно принять всё на веру.

Былинные чудеса – это чудеса сказочные и чудеса христианские. Со сказочными – всё понятно: это народные представления о том, как перевоплощаются герои и предметы, проявляют себя явления природы.

С христианскими чудесами всё иначе – оживление мертвых, исцеление болящих, освобождение от чар и искушений, чудеса во время странничеств и паломничеств – это не древнерусская фантастика, а житийная быль и реальность, и вместе с тем – та мистическая составляющая, без которой невозможна вера.

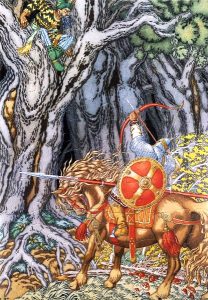

И с ними дядька… Святогор

Христианскими считаются былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и прочих «молодых» богатырях , а более древние сказания о Святогоре позже прониклись христианскими смыслами.

И это проникновение удивительно, потому что даже языческое имя богатыря зазвучало иначе. «Свято-гор» напрямую адресует нас к христианству и святости. Одни исследователи расслышали в нём «Свят Егор» (приходит на память святой Георгий Победоносец, борющий змия), другие – что-то от Святой Горы Афон или названного похоже места Святой Руси (Святогорье, Святогорск и прочее).

О связи богатыря со Святой Горой говорят сами тексты былин. В одной из них рассказывается, как Святогор зовет Илью Муромца в паломничество по святым горам. А в другом тексте Илья даже хоронит своего наставника на Елеонской горе Святой Земли.

Кстати, и положение Святогора во гроб имеет христианскую символику. В православном мире оно звучит как символ пострижения в монашество. Символичны и неслучайны и три обруча, которыми обивают гроб Святогора (в чине посвящения в монахи есть формула троекратного отречения от мира).

Читая эти подробности о гробах, возможно, дети и родители вздрогнут. Но, если они не чужды православной культуре, то вспомнят, что многие иноки ставили в кельях домовины, а святые спали в гробах.

Нераскаянный грешник наказан

Правда, далеко не все богатырские герои былин достигают духовных высот. Те, кто уклоняется с пути праведной жизни, бывают наказаны и получают урок.

Яркий пример – Василий Буслаев, которого высокий язык былины нарекает Васькой. Такое снижение пафоса и героики неслучайно – это языковая оценка героя.

В одной былине «богатырь» активно участвует в политических дрязгах и борется против свободолюбивых новгородцев, устраивает бунт среди посадских жителей и натравливает на них дружину, облагая народ своего рода данью.

Герой ссорится на пирах с богатыми купцами – в общем, ведет себя вызывающе. Его эпатажные выпады заканчиваются тем, что он переходит все границы с точки зрения русского средневекового сознания, а именно – бьется с человеком духовным, со старцем Пилигримом.

И в другой былине «Как Васька Буслаев молиться ездил» он не изменяет своей порочной природе – на Святой земле у Гроба Господня он кощунствует, голым окунаясь в Иордан. За это, по мнению безымянных сказателей былины, он и получает лютую смерть, оставаясь нераскаянным грешником. Критик Белинский считал: «смерть Василия выходит прямо из его характера, удалого и буйного, который как бы напрашивается на беду и гибель».

Фауст по-былинному

Чем больше христианского в былине, тем сильнее меняется облик богатыря – от брутальности – к одухотворенности, от мощи кулака – к силе духа.

Герои в шлемах на конях сменяются менее героическими с виду персонажами, их Бог – не в силе, а в правде. Они не совершают подвигов на поле брани. Главное борение происходит в душе.

Новгородская былина «Садко» – яркий тому пример.

Бедный новгородский музыкант Садко – словно герой бродячих сюжетов мировой литературы, он напоминает и греческого Орфея, сходящего в самый ад, и гётевского Фауста, который продает бессмертную душу.

Музыка в древнем Новогороде не ценится высоко, удел гения – играть на пирах на потребу публике за мелкие гроши и едва сводить концы с концами. Несколько дней без пиров – и карман совсем пустеет. Садко ропщет, и его настигает искушение.

Бесовские силы в былине – это Морской царь, который вкрадчиво предлагает помощь и притворно заботится о даровитом гусляре, а на самом деле потворствует грехам сребролюбия, стяжания, гордыни, чтобы забрать душу человека.

Царь «продвигает» непрактичного гения, помогает неправедно разбогатеть в закладном споре с новгородским торговым людом и наживаться дальше. Он дает ему призрачное земное счастье и улавливает в сети греха. Но как только талантливый гусляр получает желаемое, морской царь требует своё.

Простодушный музыкант наконец-то понимает, что наделал – душу отдал дьяволу. Как расплатиться по счетам? Развеселить бесовское сборище до упада, что и делает Садко. Помирать – так с музыкой… Но перед смертью неплохо и о вечном подумать. Гений завещает свое имущество «нищей братии» и на постройку храма.

Но для Бога нет ничего невозможного, в том числе спасти погибающего. На стороне Бога и «светлых сил» в былине – святой Николай, место его сражения с Морским царем – душа заблудшего Садко и море (вспомним житейское море из богослужебных текстов – емкий образ). Буря на море грозит гибелью не только одной душе, но и всему Новгороду с его обитателями. Трагедия одного человека становится всеобщей. Грех проникает в мир. Но добро торжествует – Садко избавлен от духовной и физической смерти, и он, и город спасены заступничеством святого Николы. На несметное богатство Морского царя строится собор в честь святого Николая Можайского.

Самый русский святой

Почему именно Никола-угодник возникает в былине?

Святого Николая называют самым русским святым, и наши предки считали его именно таковым. И не мудрено, что они «присвоили» святителя – он был одним из первых святых, принесенных на Русь после её Крещения.

Полюбившись нашим предками, он вскоре стал героем фольклора. В сборнике Даля есть пословицы: «Нет за нас поборника супротив Николы», «Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает». «Лучше брани: Никола с нами».

Как образ святого Николая, так приближенный к житию, оказался в былине? Святой является не только воинам, но и всем, кто нуждается в нём, во сне и наяву.

Неслучайно в былинах о Садко святитель напоминает нам образ, чтимый как «Никола Можайский» и горячо любимый верующими в Великом Новгороде, во втором после Киева «оглашенном» христианском городе (там же, кстати, находится древнейший русский Никольский храм).

На резной деревянной иконе (Можайский образ) святой сам похож на воителя, в его руках – меч и старинный град. Меч здесь – не только богатырское оружие, но и оружие духовное, которое, по словам святого апостола Павла, «есть Слово Божие», и цель этого меча – иссекать грехи. Душа простодушного купчины Садко гибнет на море, и святой Николай как помощник плавающих и путешествующих вовремя приходит на помощь. Историки считают, что былина опирается на житийно-исторический факт: святитель Никола явился в 1108 году к болящему князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха, и исцелил его. Чудо было связано с бурей на Ильмень-озере, по описанию ничуть не менее страшной, чем буря на море у Новогорода. Так что спасение Садко, несомненно, имеет связь с историей, а главное – духовную основу и осмысление нашими предками с точки зрения их веры.

Осторожно, подделка!

В соцсетях родители сетуют, что не могут найти в книжных магазинах… настоящих былин. Адаптированные для детей современные тексты в погоне издателей за доступностью и «продаваемостью» так далеко уходят от оригинала, что узнать в них первоисточник практически невозможно.

По словам мам маленьких читателей, изданных во времена их детства книг в магазинах не найти. А вот героев новых былинных сказаний интересуют исключительно нажива, набеги, грабежи, «рейдерские» захваты дворцов и палат, обман врага любой ценой, словом, почти современные коммерческо-деловые отношения с действительностью.

В общем, богатыри на новый лад не блещут нравственными качествами: смелостью, благородством, честностью и душевной чистотой. А о любви к Родине и вовсе не приходится говорить – «новых» богатырей волнуют только личные интересы.

Приведём одно из высказываний в соцсетях: «…Вольга сделал карьеру – из богатырей в заграничные цари выбился. И благодаря чему? Благодаря грамотно поставленной цели, «поехал… добывать себе славы и богатства!» В старом варианте всё иначе: он уже в 5 лет отказался от игр и сел за книги, а в 15 сказал: «Пришла пора послужить родной земле». Новый Святогор решает свои проблемы с помощью кошелька, а от суженой вообще избавляется: «…да убью свою суженую; тогда не надо будет и жениться».

Дунай Иванович, добывая для князя невесту в чужом царстве «…прихватил с собой и слуг королевских, и золотой казны» – тоже парень не промах. Позавидовав жене, что та стреляет лучше, богатырь «…пустил стрелу Настасье прямо в темечко», а потом и себя зарезал. Илья Муромец, вращая Идолище за ноги, побивая им татар, приговаривает: «Это оружье по мне: крепок татарин, не рвётся, не разбивается». В качестве вознаграждения князь ему отсыпал серебра и жемчуга, и Илья в ответ восклицает: «Это я все заработал!» Добрыня с Алёшей тоже не отстают – то с женщинами дерутся, то от страху трясутся.

Переписывание былин и сведение их к потребительскому уровню и эгоистичным потребностям уничтожают связь с выстраданной веками народной мудростью, делают человека мелким и поверхностным, лживым, ненадёжным. Читая детям сегодняшние изложения изуродованных былин, какого результата можно ожидать?»

Тревоги мамы, пожелавшей остаться инкогнито, вполне понятны. Приобрести «кота в мешке» под глянцевой яркой обложкой нарядной детской книги сегодня можно запросто… и – задорого.

Выход, похоже, есть – глубоко изучать вопрос и покупать только проверенные новые издания, либо идти в детскую библиотеку и находить там издания былин советских лет, над которыми кропотливо и любовно (под нелишним контролем печатных органов) работали исследователи фольклора, составители и редактора.

Валентина Киденко

В статье использованы материалы интернет-СМИ

Илл. из открытых источников ( в том числе рисунки И. Билибина)

Источник