- Деперсонализация

- Причины расстройства восприятия

- Симптоматика

- Разновидности

- Диагностика

- Терапия деперсонализационного расстройства

- Как проанализировать свои софт-скиллс, побороть ощущение «я ничего не умею» и построить карьеру

- Проводим ревизию «невидимых навыков» и разбираемся, что умеем на самом деле

- «Я просто менеджер»

- Софт-скиллс, хард-скиллс и поиск работы-своей-мечты

- Как подступиться к формулированию себя

- Ревизия софт-скиллс

- Письменная практика: логика исследования

Деперсонализация

Расстройство восприятия время от времени посещает более 70 % людей во всем мире. Им кажется, что их сознание делится на две части и одна из них, потеряв контроль над своим разумом и телом, паникует, а вторая безучастно наблюдает за этим со стороны. Это похоже на страшный сон и поэтому очень пугает. Человек все видит в тумане, в приглушенных красках, не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он ощущает сильнейший дискомфорт и ему кажется, что он сходит с ума.

Данное расстройство специалисты не считают серьезной психической патологией. Психика человека так может среагировать на стресс, испуг, сильное эмоциональное потрясение и даже на переутомление в физическом смысле. Мозг «включает» защиту, снижая сенсорную чувствительность человека и эмоциональность, поэтому предметы кажутся странными, необычными на ощупь, а краски — поблекшими. То есть, восприятие мира становится непривычным и странным, незнакомым. Проходит подобное состояние обычно самостоятельно и быстро, без лечения.

Но, если же подобный синдром проявляется часто и держится в течение долгого времени, а симптомы усиливаются, то он уже опасен: индивид может причинить вред себе и другим своим неадекватным поведением, или же покончить жизнь самоубийством. Поэтому в этом случае необходима помощь медиков.

Необходимо знать, что деперсонализация также может сопровождать клиническую депрессию, панические атаки, тревожное и биполярное расстройства, шизофрению. Схожие ощущения вызывают наркотические средства, успокаивающие и антигистаминные препараты и ряд других лекарственных средств, а также кофеин и алкоголь.

Причины расстройства восприятия

Деперсонализация встречается у людей разного возраста и пола, но чаще всего она поражает молодых женщин. Как уже упоминалось, ее вызывает стрессовая ситуация. Сопротивляющаяся ей психика снижает сильную эмоциональную нагрузку человека, переключая его внимание на стороннее наблюдение. Таким образом индивидуум обращает свое сознание на себя, его органы чувств притупляются, но при этом логическое мышление остается прежним.

Процесс развития синдрома в организме выглядит так: под действием стресса начинает вырабатываться большой объем эндорфинов. В результате их масштабной хаотичной атаки на рецепторы отвечающая за эмоции лимбическая система не в силах справится с таким напором и вынуждена частично отключиться.

Но вышеописанный механизм могут запустить и другие факторы, физические:

- инсульт;

- гипертония;

- опухоль мозга;

- неврологическая болезнь;

- травма головы;

- эпилептический приступ;

- нейрохирургическая операция;

- тяжелая инфекционная болезнь в детстве;

- родовая травма.

Весьма редко деперсонализация передается по наследству или является следствием негативных изменений в нервной системе.

Уже говорилось, что прием наркотиков или другая интоксикация организма тоже может вызвать расстройство восприятия, так как это провоцирует усиленную выработку «гормонов счастья» — эндорфинов. Поэтому в США изучением деперсонализации на государственном уровне занимается организация по вопросам наркотической зависимости населения.

Следует учесть, что при шизофрении раздвоение личности имеет другие причины и это является симптом серьезного расстройства психики, подход к которому особый и требующий сложного лечения.

Симптоматика

1. Эмоциональная холодность, безучастность в восприятии окружающего мира, отстраненность, равнодушие к людям::

- безразличие к страданиям других;

- отсутствие радости при общении с родными, друзьями;

- невосприимчивость к музыке;

- утрата чувства юмора;

- соблюдение невозмутимости в ранее вызывавших какие-либо чувства ситуациях, как негативных, так и позитивных.

Страх испытывается только от утраты контроля своего тела и потери ориентации в пространстве. Угнетает чувство растерянности от непонимания местонахождения, истории попадания сюда и дальнейших действий.

2. Нарушение физических ощущений:

- теряется чувствительность к горячему и холодному;

- краски становятся тусклыми, может появиться дальтонизм;

- изменяются вкусовые ощущения;

- предметы кажутся размытыми, не имеющими границ;

- звуки кажутся приглушенными, как в воде;

- боль при небольших ранениях отсутствует;

- нарушается координация движений;

- отсутствует чувство голода, а с ним пропадает и аппетит.

3. Психическая невосприимчивость:

- человек забывает свои предпочтения – что нравится и не нравится;

- отсутствие стимулов и мотивов – нежелание ухаживать за собой, готовить еду, стирать, работать, ходить за покупками;

- временная дезориентация – индивидуум может просидеть, ничего не делая, несколько часов и не понимать, сколько прошло времени;

- ощущение участия в качестве актера в скучной тягучей пьесе;

- созерцание со стороны своей жизни, как будто это сон.

Главным признаком расстройства восприятия считается глубокая погруженность человека в себя. Сначала он понимает, что воспринимает свою личность неправильно, это его угнетает и вызывает сильное душевное волнение.

При попытке понять происходящее, ощущение нереальности становится все сильнее, и нелепость ситуации заставляет индивидуума избегать общения с другими людьми. Индивид, однако, отдает себе отчет в болезненности своего состояния.

В общем клиническую картину деперсонализации можно описать так:

- Нарушено восприятие мира – он кажется ирреальным, фантастическим.

- Полная отстраненность от происходящего вокруг.

- Потеря удовлетворения от естественных физиологических потребностей – сна, еды, дефектации, секса и т.п.

- Замкнутость.

- Нарушения восприятия строения своего тела – руки и ноги кажутся искусственными, непонятной конфигурации или размера.

- Неспособность управлять своим телом.

- Снижение интеллектуальных способностей.

- Чувство одиночества, брошенности всеми.

- Отсутствие любых эмоциональных проявлений.

- Изменение физиологических ощущений.

- Раздвоение личности.

- Ощущение наблюдения за самим собой со стороны.

Эти симптомы расстройства восприятия могут иметь разную степень выраженности при разных типах деперсонализации, о которых будет сказано ниже.

Разновидности

Современная психология разделяет несколько форм синдрома деперсонализации, отличающихся между собой своеобразием восприятия окружающего мира и себя:

- Аутопсихическая деперсонализация – обостренное ощущения своего «Я», нарастание ощущения его утраты. Человеку кажется, что в нем живет, чувствует себя вольготно и действует по-своему какой-то незнакомец. Такое раздвоение заставляет страдать и испытывать дискомфорт, отвергать себя же. Социальные контакты затруднены.

- Аллопсихическая деперсонализация – дереализация. Окружающее воспринимается как сновидение, мир видится, как сквозь мутное стекло. Все кажется чужим и враждебным: звуки гулкие, предметы – нечеткие, люди – на одно лицо. Мысли и движения автоматические, дезориентация, дежавю.

- Анестетическая деперсонализация — повышается внутренняя ранимость при совершенной внешней бесчувственности.

- Соматопсихическая деперсонализация, характеризующаяся патологическим восприятием своего тела и его функций. Она самая необычная: человеку кажется, что у него нет волос или отсутствует одежда, части тела видоизменились и живут своей отдельной жизнью. Прием пищи затруднен — горло «не хочет» проталкивать еду, нет желания питаться. Меняются вкусовые ощущения, чувствительность снижается к температуре воздуха и воды.

Диагностика

Для выявления расстройства восприятия требуется тщательный опрос пациента и его родственников — они опишут поведение больного. Также проводится специальное тестирование.

Сейчас имеются и четкие критерии, позволяющие подтвердить диагноз:

- Критичность мышления пациента, осознающего свою проблему.

- Сохранение ясности сознания, отсутствие так называемых сумеречных эпизодов, спутанности мысли.

- Жалобы на то, что разум существует отдельно от тела, последнее существует самостоятельно и нарушено его восприятие.

- Ощущение изменения местности, нереальности, неузнавание знакомых объектов.

Специалисту следует отличить деперсонализацию от шизофрении, имеющей похожие симптомы. Различают эти патологии так: шизофрения проявляет себя одними и теми же симптомами одинаковой интенсивности каждый день, а при расстройстве восприятия они намного разнообразней.

Терапия деперсонализационного расстройства

Так как данное расстройство индивидуально для каждого больного, то и лечение подбирается для каждого пациента отдельно.

Как уже говорилось, непродолжительные случаи деперсонализации лечения не требуют, но дискомфорт поможет устранить психоанализ.

Если виновником деперсонализации стал прием наркотических веществ, то проводится дезинтоксикация организма. Гормональное лечение понадобится, если причиной расстройства стала эндокринная патология.

Деперсонализация на фоне депрессии, панических атак, шизофрении психиатр назначает комплекс транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков. Показаны такие препараты:

- «Декортен»;

- «Сероквель» в сочетании с «Анафранилом»;

- «Цитофламин»;

- «Кавинтон»;

- «Налоксон»;

- витамин С с такими препаратами, как «Амитриптилин», «Сонапакс», Клопирамин», «Кветиапин».

Некоторым пациентам приходится принимать психотропные препараты пожизненно, так как вылечить синдром полностью не удается. Лекарственные средства позволяют им погасить тяжесть переживаний, вызванных расстройством.

Когда симптоматические проявления снимаются, приходит время психотерапии. Специалист проводит с пациентом ряд сеансов, на которых выявляет причины расстройства восприятия, переключает внимание больного на других людей, учит в дальнейшем справляться с возникающими приступами раздвоения.

Эффективный метод избавления от деперсонализации – запоминать странные чувства и потом рассказывать их психологу. Последний, в свою очередь, приучает пациента не боятся таких случаев, и они постепенно сходят на «нет».

Также с успехом используется аутотренинг и гипноз, они наиболее эффективны вместе с разъяснительной терапией.

В качестве дополнительных мер может быть назначено:

- иглоукалывание;

- успокоительный массаж;

- фитотерапия;

- прием антидепрессантов;

- физиотерапия;

- гомеопатия.

Психотерапевтические техники подкрепляются социальной реабилитацией: пациенту советуют чаще бывать на людях, ходить в музеи, театры и т.д. Это дает ощутимый результат в лечении и восстановлении.

Бывает, что люди с тяжелой степенью деперсонализации негативно относятся к реабилитационной программе, пассивны. В этом случае прибегают к помощи близких пациента, которые буквально вытаскивают родственника «в свет».

Источник

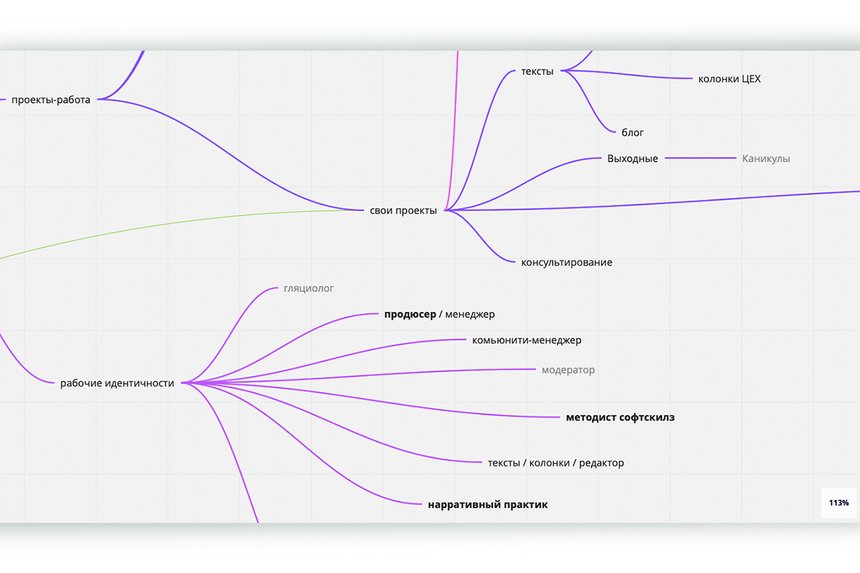

Как проанализировать свои софт-скиллс, побороть ощущение «я ничего не умею» и построить карьеру

Проводим ревизию «невидимых навыков» и разбираемся, что умеем на самом деле

Изоляция оставила многих наедине с мыслями о своих карьерных перспективах. Если вы задумываетесь о том, в какую сторону стоит развиваться, но чувствуете, что ничего не умеете или не знаете, чего хотите, то пора посмотреть на свой опыт под новым углом. Методист центра акселерации soft skills «Яндекс.Практикума» и автор проекта «Выходные» Яна Сергиевская рассказала о ревизии своих софт-скиллс и предложила упражнение, которое поможет лучше понять свои сильные и слабые стороны.

«Я просто менеджер»

У меня никогда не было точного ответа, кем я хочу быть. Никаких зацепок: ни балериной, ни космонавтом, ни ветеринаром. Все ключевые выборы — в какую школу или секции ходить, на какой факультет поступать, где работать — просто случались со мной, я не шла к ним сознательно. Я всегда была умненькой и общительной, так что никто за меня не волновался. И я всегда влипала в инициативы, брала ответственность и организовывала проекты, так было еще со школы, а в университете и после только усугубилось.

После окончания географического факультета МГУ, благодаря участию в «Летней школе» и Школе научной журналистики «Русского репортера», я попала в научно-популярную тусовку и стала ивент-менеджером в сфере просветительских проектов и образовательных программ. Все выглядело довольно благополучно, но однажды я обнаружила себя абсолютно выгоревшей и буквально слегла. Это были непростые времена, ключевой была пульсирующая, раздирающая и душу, и самооценку мысль: «Я ничего не могу и не умею сама. Я просто менеджер».

Софт-скиллс, хард-скиллс и поиск работы-своей-мечты

Много лет моя инициативность шла впереди меня и скорости осмысления происходящего, благодаря чему проекты находились сами. Мне ни разу не пришлось делать конвенциональное резюме и откликаться на вакансии в интернете. С одной стороны — повезло, но с другой — не было ситуации, в которой я бы спросила себя:

- что я умею?

- что я хочу?

- что у меня получается хорошо?

- в чем мне хотелось бы развиваться?

При этом я реально много работала, что противоречило убеждению «я ничего не умею». Но я не до конца понимала, за что мне готовы платить деньги, поэтому сложно было нащупать направленность своих стремлений.

Однажды я параллельно вела несколько проектов и почувствовала, что правда много коммуницирую. Я решила прикинуть, сколько у меня активных переписок в телеграме. Оказалось, что в течение дня я оставляла хотя бы пару внятных реплик в 80 чатах. В разные дни недели показатели менялись от 40 (в выходные) до 100 в сутки. Даже в вакууме эта цифра меня впечатлила. А особенно на фоне друзей, которые говорили: «Ну бывает, что я очень активен и переписываюсь с пятью людьми в день». Я поняла, что коммуникация — это навык, который в силу востребованности у меня очень развился.

Как подступиться к формулированию себя

Для тех, кто не стал обладателем хорошего инженерного образования с перспективой стать проектировщиком интерфейсов беспилотной авиации (то есть ваша карьера не базируется на развитых хард-скиллс), дорожка по формулированию своих навыков может быть очень нелинейной. Я вижу несколько серьезных сложностей:

- Ценность хард-скиллс лучше артикулирована, а владение софт-скиллс считается само собой разумеющимся (это далеко не так).

- Предвзятое отношение к профессиям, в которых софт-скиллс — главные навыки («продажник впарит ненужное», «консультанты зубы заговаривают»).

- Рассказ о своей коммуникабельности, стрессоустойчивости и обучаемости звучит как продажа воздуха. Проблема в том, что нет понятной типологии софт-скиллс и простого способа проверить их развитость.

Приходится изобретать другие способы рефлексии и рассказа о своих умениях. Отсюда появляется понятие high hume. Рефлексия и артикуляция (в первую очередь, для себя, а потом уже — для потенциальных работодателей) таких навыков и такого опыта может стать хорошей опорой в поиске себя и своей профессии и места работы.

Ревизия софт-скиллс

Думать о своих навыках можно исходя из разных целей. Для потенциального трудоустройства важно анализировать, как они соотносятся с запросами работодателей. Об этом говорят эйчары, например, недавно моя коллега Вероника Ильина, менеджер по трудоустройству на QA-факультете «Яндекс.Практикума», отлично написала про анализ своих мета-компетенций.

Я же проводила ревизию, чтобы лучше понимать, как мне вообще жить. При этом нет единой классификации софт-скиллс и конвенционального способа их развивать. Ниже я покажу свой вариант, это не альтернатива исследованным и доказательным типологиям, а вдохновение искать свои способы рассуждения.

С нее обычно начинается классический список софт-скиллс, но, если вдуматься, это чуть ли не самый сложный навык, который объединяет владение всеми остальными. Из одной коммуникации каши не сваришь: взаимодействие подразумевает и оперирование информацией (важны ее качество и структура), и форму подачи, и эмоциональное взаимодействие.

Работа с информацией

Работе с информацией мы должны были научиться, когда писали курсовые и диплом в вузе, но есть ощущение, что я делала это с закрытыми глазами в танке. В работу с информацией входит:

- поиск качественной и релевантной информации, ресерч (погуглить, расспросить друзей с соответствующей экспертизой, связаться с экспертами и так далее);

- освоение информации (чтение, слушание, просмотр видео, прохождение курсов — кому что больше подходит);

- упорядочивание информации, ее постановка в контекст.

Умение думать и формулировать мысли

Однажды мой друг-физик, наблюдая за моим очередным подходом к разбору бумажного архива, произнес: «В замкнутой системе сумма информации и энтропии всегда константа». То есть при упорядочивании количество информации неизбежно растет. Отсюда вытекает бытовая польза майндмэпов или любой другой структуризации: в процессе прописывания или прорисовывания схем мы производим новое знание.

В менеджерском смысле проектом можно считать то, что требует нескольких направленных усилий для достижения цели. Я заметила, что система «вижу цель — иду к ней» плохо работает. На самом деле процесс устроен хитрее: цель — подготовка матчасти, чтобы цель могла быть достигнута — выполнение.

Условно, чтобы написать колонку (цель), мне нужно подготовить матчасть: согласовать тему и план, создать документ, налить себе напиток, выделить рабочее время и обустроить рабочее место. Можно, конечно, сразу приступать к выполнению, но есть риск застрять, постоянно отвлекаясь на то, что нужно было сделать на этапе подготовки, а это очень изматывает.

Эмпатия и эмоциональный интеллект

У меня есть друзья, которые очень жалуются на свою нечуткость. Я же, наоборот, обычно очень чувствительна к настроениям. Здесь важно просто понимать — вы эмпатичны или нет. Нет ничего страшного, если вам сложно чувствовать настроения других, просто это имеет смысл учитывать и предупреждать других, предлагать людям быть с вами прямолинейными и прозрачными.

Иногда эмпатичность и чувствительность сказываются на окружающих (возможно, отсюда растут стереотипы про женскую сверхчувствительность?), в таком случае вам пригодится следующий навык.

Способность к саморефлексии

Для меня путь к саморефлексии был через психотерапию в нарративном подходе, в этом году я даже прошла обучение нарративной практике. Помогала и медитация.

По большому счету, и медитация, и нарративный подход помогают отделить себя от охватывающих эмоций и социальных установок, которые противоречат нашим ценностям. Если вы замечаете, что ситуации, которые мешают рабочим процессам, повторяются, то их можно прорабатывать. Например, задайте себе вопросы:

Как я реагирую на ошибки? А различаю ли я где рабочее, а где личное? Умею ли я принимать конструктивную критику? Могу ли я отличить конструктивную критику от деструктивного булшита? Легко ли мне делегировать?

Зная особенности своего восприятия и реакций, проще выстраивать отношения с коллегами, тогда работа доставляет больше удовольствия.

Письменная практика: логика исследования

Для создания карты своих навыков и продумывания вариантов развития я предлагаю ответить на три группы вопросов (можно письменно и схематично):

1. Владение навыками, желание их прокачивать и опыт

Какие из тех навыков, о которых я пишу выше, у вас особенно развиты? Какой опыт помогал вам их приобрести?

2. Взгляд со стороны: обратная связь от тех, с кем вы работали или взаимодействовали на проектах

Спросите тех, чье мнение кажется для вас значимым: «Что, на ваш взгляд, у меня хорошо получается? Что является моей сильной стороной? Если бы вы меня нанимали в компанию с неограниченными ресурсами и огромными амбициями, какую роль вы бы мне там предложили?»

3. Ваши интересы и желания

Наконец, важно спросить себя. Что я хочу и в какую сферу мне хотелось бы привнести ценность? Что я стал бы делать, будь у меня (опять же) неограниченные возможности?

В развитии моей карьерной истории важную роль играет мое внимание к внешним запросам. Я умею быстро подхватывать идеи и воплощать их — поэтому я могу работать ивент- или проджект-менеджером. Мне нравится исследовать себя и помогать это делать другим — поэтому у меня есть проект «Выходные» и я отучилась на нарративного практика. У меня много знакомств в разных сферах — поэтому я продюсирую несколько мастерских в «Летней школе». А методистом центра акселерации soft skills «Яндекс.Практикума» я стала несмотря на то, что у меня не было релевантного образования — благодаря всему этому опыту и артикулированному стремлению.

Текст посвящается Маргарите Журавлевой, которая из своих навыков собрала себе работу — стала продюсером «Цеха».

Источник