- Факторы формирования выученной беспомощности подростка

- Синдром выученной беспомощности: долой «не могу» и «не хочу»!

- Как все начиналось?

- Стадия первая

- Стадия вторая

- От собак к людям

- Эксперимент с шумом

- Причины выученной беспомощности

- Как побороть выученную беспомощность?

- Совет №1. Будьте осознанными

- Совет №2. Верните контроль

- Совет №3. Радуйтесь маленьким победам

- Совет №4. Любите себя

- Еще немного о феномене выученной беспомощности

Факторы формирования выученной беспомощности подростка

Впервые феномен выучeнной беспомощности был описан психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером в 1967 году в результате исследований, проведенных на собаках. Последующие наблюдения выявили этот синдром также и у людей. Согласно исследованиям, в средине 60-ых Мартин Селигман рассказал, почему многие люди, сталкиваясь со сложностями, предпочитают бездействовать. Его эксперименты заложили основу теории «выученной беспомощности», которая стала поворотным пунктом в развитии психологической науки XX века.

Бандурка А.М. определяет выученную беспомощность как «неадаптивное, пассивное поведение человека, которое проявляется в большинстве ситуаций как доминантный паттерн». Таким образом, выученная беспомощность – это нарушение мотивационной сферы человека, которое образуется в результате повторения неподконтрольных ситуаций, связанных с независимостью прилагаемых усилий. [1].

В целом синдром выученной беспомощности проявляется в убежденности личности в собственной безуспешности, устойчивом восприятии себя в роли «жертвы обстоятельств» [2, 3]. В психологии выделяют ситуативную и личностную беспомощность. Ситуативная выученная беспомощность — это периодичное реагирование на ситуации, которые по каким-либо причинам понимаются человеком как неподконтрольные, неподвластные ему.

Циринг Д.А. отмечал, что «личностная выученная беспомощность — это уже устойчивая мотивационная характеристика субъекта, которая формируется в процессе развития под воздействием взаимоотношений с другими людьми Этот вид выученной беспомощности проявляется в замкнутости, тревожности, возбудимости, зависимости от окружающих».

Селигман говорил, что полностью синдром выученной беспомощности формируется к восьми годам, и суть его состоит в том, что человек не верит в результативность своих действий. Он отмечает 3 источника формирования этого синдрома:

1) опыт переживания отрицательных (негативных) событий, то есть отсутствие в детстве возможности держать под контролем события своей жизни. При этом негатив, пережитый из-за одной ситуации, может с легкостью отразиться на другой, даже, если есть возможность выхода. Примерами таких событий могут быть: развод родителей, детские обиды из-за ссор с родителями, потеря близкого человека или животного и др.;

2) опыт наблюдения за беспомощными людьми (например, телепередачи о беззащитных жертвах);

3) значительное ограничение автономности (самостоятельности) в детском возрасте, готовность родителей делать все за ребенка [4].

Выученная беспомощность проявляется в трех сферах: 1) мотивационной, 2) когнитивной и 3) эмоциональной. В мотивационной – это неспособность каким-либо образом повлиять на событие; в когнитивной – это неумение обучаться способам, которые в похожих ситуациях могут быть эффективными; в эмоциональной – это подавленное состояние, депрессия из-за неудачных последствий.

Разные формы поведения при выученной беспомощности включаются неосознанно, без выбора стратегии и тактики поведения. Все эти формы поведения могут сменять друг друга по мере окончания ресурсов. Состояние выученной беспомощности является предпосылкой возникновения зависимостей, психосоматических заболеваний и стрессов.

Устойчивость синдрома выученной беспомощности доказана в трудах различных авторов, таких, как: Д.А. Циринг, О.В. Волкова, Е.В. Веденеева. При этом они говорят, что этот синдром остается на всю жизнь. Каковы же факторы формирования выученной беспомощности у подростков?

Огромная роль в формировании выученной беспомощности принадлежит семье, ее типу воспитания. Дети, у которых родители имели похожий синдром, и дети, родители которых были «освобождены» от него, воспитывались совершенно по-разному. Причем у родителей, которые были подвержены выученной беспомощности, наблюдается неустойчивый стиль воспитания. Более того, замечено, что отцовское и материнское воспитание оказывает разную степень влияния на формирование выученной беспомощности. Матери «беспомощных» детей в большей мере потакают своим чадам, чем матери самостоятельных детей, причем делают они это, не задумываясь о последствиях, превращая их желание в главную цель, а необходимость данного стиля воспитания ребенка объясняют его неповторимостью, желанием дать ему то, чего они не имели в детстве, иногда отсутствием в их (матерей) семье отца. Отцы же «беспомощных детей», наоборот, значительно менее склонны к необдуманным действиям по отношению к своим детям, чем отцы детей без выученной беспомощности. В этой связи можно с уверенностью сказать, что отцовское потакание ребенок воспринимает как поощрение самостоятельности, тогда как материнское потакание — как ее (самостоятельность) подавляющее [4].

Обоим родителям присуща проекция на своего ребенка тех нежелательных качеств, которые они сами имели. В этом случае, оба родителя склонны видеть личностные черты, наличие которых они отрицают в себе самих. Они «присуждают» ребенку якобы существующие отрицательные роли, чтобы убедить себя в том, что у самих родителей этих качеств нет. Родители становятся уверенными в том, что их ребенок является «неисправимым», что он такой «по натуре». Ребенок может пытаться угодить родителям, вести себя другими способами, но поскольку родители уверены в том, что измениться он не может и не хочет, то их реакция остается неизменной. Таким образом, ребенок субъективно начинает терять контроль над происходящим, а это уже верная предпосылка для формирования синдрома выученной беспомощности.

Но выученная беспомощность формируется не только у детей, но и у взрослых. Ей способствует высокий уровень мотивации к избеганию различных неудач, а также контроль за действием по типу ориентации на состояние. Исследования, проведенные на сотрудниках, показали, что выученная беспомощность может сформироваться, если стиль руководства ими является авторитарным [5].

Объективные причины: выученная беспомощность формируется после негативного воздействия, избежать которого не удается [6]. В экспериментах на животных для этих целей используется электрический ток, а людям представляется серия нерешаемых задач, либо в процесс их деятельности вводятся неустранимые помехи.

Субъективные причины: выученная беспомощность чаще возникает у лиц, склонных к позиции Жертвы. За ним обычно стоят четыре причины проблемного поведения: 1) демонстрация беспомощности; 2) борьба за власть; 3) месть; 4) привлечение внимания [6].

Причины, влияющие на формирование выученной беспомощности, могут быть: объективными – многократное повторение негативных действий по отношению к подростку; субъективными – соблюдение позиции Жертвы. Важнейшая роль принадлежит семейному воспитанию. Состояние выученной беспомощности является предпосылкой возникновения зависимостей, психосоматических заболеваний и депрессий.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что главный фактор формирования выученной беспомощности – это отношение родителей к своим детям, их стиль воспитания. Но не менее существенны объективные и субъективные факторы, т.к. выученная беспомощность формируется и у взрослых людей в процессе длительных неудач и при авторитарном стиле руководства над ними.

Можно выделить следующие подходы к коррекции выученной беспомощности:

Суть первого подхода заключается в коррекции искусственно созданной выученной беспомощности. Для осуществления контроля человеку важно иметь возможность установить причинно-следственные связи между прилагаемыми усилиями и полученными результатами. Такой вид беспомощности быстро исчезает, если испытуемым рассказать об эксперименте.

Этот эффект выработки иммунитета к беспомощности описали Дж. Торнтон и Г. Пауэлл. При выполнении задания на выбор реакции испытуемые получали удар током, при последующих выполнениях они реагировали медленнее. После того, как испытуемым сообщалось, что ударов током можно избежать, все признаки беспомощности пропадали, и их реакция становилась быстрее, чем тех, кто не проходил тренировочное задание или мог контролировать удары током при первом задании.

Второй, наиболее известный подход к коррекции выученной беспомощности — обучение соответствующему типу атрибуции. Кэрол Двек в своих работах продемонстрировала эффективность такого метода. Он выявил, что дети, которые имели признаки выученной беспомощности, объясняли свои успехи наличием способностей, а не затраченными усилиями. Дети отказывались от заданий, если присутствовали раздражающие факторы (например, экспериментатор, при котором они постоянно терпели провал), даже если ранее они с лёгкостью справлялись с этими задачами (в присутствии экспериментатора, при котором они постоянно добивались успеха) [7].

К факторам, препятствующим формированию выученной беспомощности, относят:

− Опыт активного преодоления трудностей и собственного поискового поведения. При наличия такового у человека вырабатывается «иммунитет» на неудачи. Если успех достигнут легким способом, то «иммунитет» не вырабатывается, и как следствие, не развивается уровень уверенности в своих силах. Например, когда в школах для тех, кто, претендует на медаль, создаются «оранжерейные» условия, то необходимость в усилиях для преодоления трудностей уменьшается или отпадает. Такие комфортные условия приводят к детренированности. И когда такие ученики сталкиваются с реальностью, они не в состоянии мобилизоваться для преодоления трудностей.

− Психологические установки относительно атрибуции своего успеха и неудач. Человек, который уверен, что его успехи – счастливое стечение обстоятельств, а затраченные усилия ничего не решают, и неудачи объясняются личностными несформированными качествами, в большей степени подвержен обучению выученной беспомощности, чем человек с противоположными установками.

− Высокую самооценку. Человек при всех обстоятельствах сохраняющий уважение к себе, более устойчив к формированию выученной беспомощности, чем человек с чувством собственной неполноценности.

− Оптимизм. Оптимизм отражает веру человека в позитивный прогноз, связан с позитивным мышлением и потому является одним важных факторов противодействия формированию выученной беспомощности [8].

Иммунитет от беспомощности закладывается еще в детстве. Селигман отметил, что большинство быстро поддавались обучению выученной беспомощности, но были те, которые «привиты». Выяснилось, что еще в детстве им говорили, какие действия могут вызвать положительные реакции, а какие – наоборот. Со временем у таких людей сформировалось критическое мышление, и они осознавали, что от их усилий многое зависит. Поэтому они пытались изменить ситуацию даже после того, как другие уже прекратили всякие попытки. С таким «иммунитетом» люди самостоятельно принимают решения, свои неудачи они обосновывают стечением обстоятельств, а успехи – собственными заслугами. У них адекватная и стабильная самооценка. Даже в трудных ситуациях они продолжают искать решение, а трудности этому только способствуют.

Ребенок обучается беспомощности, если родители лишают его самостоятельности, поиска своих решений, инициативы. Если ребенок упорно движется к достижению цели, то слышит: «Я знала, что у тебя не получится! Нужно было попросить меня». При этом его окружают, казалось бы, заботой от всякого проявления самостоятельности.

Наиболее тяжелые последствия для полноценного психологического развития наступают, если беспомощность человека поощряется со стороны и социально одобряется. (вспомним оценки за «хорошее повeдение»). Закрепление позиции – «Я – беспомощный» формируется в образовательных учреждениях, а также в домашних условиях, если ребенок претерпевает неправильный стиль воспитания. Но именно в школьных условиях, где наблюдается расширение поля социальных контактов, наиболее сильно проявляется тенденция к обобщению (генерализации) по принципу: если я беспомощен в этой ситуации, то я беспомощен всегда и везде. Поэтому крайне необходимо проектировать такую образовательную среду, в условиях которой ребенок будет получать опыт самостоятельной деятельности, проявления активной позиции, самоорганизации [2].

Таким образом, семейное воспитание играет огромную роль для дальнейшего развития ребенка. Родителям важно научить своего ребенка контролировать внешнюю среду, предоставить ему возможность ощутить синхронную и разнообразную обратную связь – разную в ответ на разные ситуации. То же требуется и от руководителей коллективов, если они хотят иметь инициативных и компетентных (а не беспомощных) сотрудников. Формулировка простых правил – ВОлне подойдет для того, чтобы помочь другим избежать беспомощности, своего рода – это разработка рекомендаций по ее профилактике.

1. Бандурка, А. М. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / А. М. Бандурка, В. А. Тюрина, Е. И. Федоренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009

2. Малкина–Пых И.Г. Психология поведения жертвы. — М.: Экс-мо, 2006. – 1008с.

3. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. – 332с.

4. Волкова О.В. Компоненты И Механизмы Формирования Выученной Беспомощности У Детей С Ослабленным Здоровьем: Онтогенетический Подход.// Сибирское медицинское обозрение. 2014 – № 4 (88). – С. 86–89

5. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. — М.: Юрайт, 2013

6. Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. – Рязань, 1992. – С.13

7. Циринг Д.А. Травмирующие события как фактор, детерминирующий формирование личностной беспомощности у детей.// Образование и наука. – 2008 – № 6. – 2008. – С. 85–88

8. Бережнова Д.Б. Предупреждение формирования выученной беспомощности в гуманистической образовательной среде // Феноменология и профилактика девиантного поведения: материалы IV Всерос. науч.-практ.конф Краснодарский университет МВД России. – Краснодар. – 2010. – С. 42–44

Источник

Синдром выученной беспомощности: долой «не могу» и «не хочу»!

Помните серию экспериментов Павлова по изучению условно-рефлекторных реакций, связанных с работой пищеварительной системы? Иван Петрович был не единственным ученым, проводившим эксперименты на собаках с целью выявления новых знаний. О том, как друзья малые послужили людям средством получения важных психологических открытий, мы расскажем чуть ниже.

Представьте себе подростка Никиту. Этот молодой человек увлекается лепкой из глины, занимается ею вот уже год, и, наконец, он решается приобрести гончарный круг, чтобы самостоятельно делать поделки и, возможно, зарабатывать на их продаже. Но здесь в игру вступает мама Никиты, которая, услышав о затее сына, говорит: «Вот зачем тебе этот гончарный круг? Для того чтобы делать настоящие поделки из глины, нужно владеть высоким мастерством, заниматься не один год, иначе твои поделки никому не будут интересны. Давай ты лучше возьмешь еще несколько уроков, а потом, может, и на рисование пойдешь…».

Никита, поразмыслив над словами мамы слегка в демотивированном настроении, соглашается с ее идеей и продолжает ходить на лепку. Идет время, но тут, на беду родителя, приходит еще одна затея Никиты.

«Мам, а что если я буду сам готовить завтраки? Я встаю пораньше, да и мы с сестрой вчера решили приготовить яичницу… Получилось очень вкусно, и мне понравилось!» В момент произнесения последней фразы у мамы в голове уже прокручивается картина с тем, как сын крутится на ее кухне, собирает осколки разбитой тарелки, оставляет немытую сковороду, протирает полотенцем для рук шкаф с пролитыми желтками… Конечно, она решает уговорить Никиту оставить эту глупую затею – ни к чему мужчине крутиться на кухне (тем более той, что принадлежит маме). «Это дело женское», – отрезает родитель, и Никита, вновь испытав демотивацию, граничащую с безмерной мужественностью, не притрагивается к посуде и еде за исключением моментов поглощения последней.

Как вы думаете, правильные ли методы воспитания избрала мама? Какой мужчина получится из Никиты, если слова другого человека (пускай, самой важной женщины в его жизни) для него несколько раз стали препятствием на пути воплощения своих идей –приятных для него и инициированных им же? Скорее всего, вы согласитесь с тем, что Никита вместо реализации своих замыслов станет ожидать готовые результаты чужих трудов, перейдет от режима активности к пассивности.

Конечно, не все молодые люди склонны к потере инициативности. Существуют и те, кто, несмотря на уговоры других людей, придерживается своих позиций, замыслов, и таким людям однозначно повезло. Но что же делать тем, кто в достаточно большой степени может быть зависим от других? Оказывается, что такое состояние считается большой психологической проблемой. Более того, с ней живет немалое количество людей, часто даже не подозревая об этом.

Психологические проблемы – отнюдь не пустяк для каждой личности, и для того чтобы обрести большую уверенность в своем ментальном здоровье, мы советуем вам пройти нашу онлайн-программу «Психическая саморегуляция», где всего за 6 недель вы научитесь анализировать свое поведение, будете более осознанно подходить к личным проблемам, избавитесь от стресса и апатии, победите многие страхи.

Возвращаясь к Никите, давайте немного пофантазируем и предположим, что в детстве у юноши была собака по имени Дольф. Отвлекаясь от сюжетной линии Никиты, обратимся к истории его питомца и начнем нашу собственную историю про синдром выученной беспомощности.

Как все начиналось?

Встречайте: человек, позаимствовавший Дольфа у Никиты, – Мартин Селигман, психолог, основоположник позитивной психологии. На сегодняшний день Селигман является директором Центра позитивной психологии в Пенсильванском университете Филадельфии, где, собственно, в 1967 году он и проводил эксперименты с собаками.

Исследование состояло из двух стадий. Коротко опишем каждую из них.

Стадия первая

Всего имелось три группы собак. Первая группа помещалась в клетку с рычагом. На собаках размещалась шлейка, проводившая ток. Таким образом животные подвергались воздействию небольших электрических разрядов (довольно печальная история). Однако у собачек была возможность прекратить подачу тока, зацепив рычаг. Переключив его в противоположный режим, испытуемые получали возможность выхода из клетки.

Вторая группа собак также помещалась в клетку с рычагом. По шлейке таким же образом передавалось небольшое количество тока, однако эти собачки не могли выйти из клетки по примеру собак из первой группы, т.е. их действия с рычагом были бессмысленны, а попытки изменить его режим – тщетны. Прекращение подачи тока зависело исключительно от действий собак первой группы – если им удавалось открыть выход, то и вторая группа собак получала свободу от «пыток».

Третья же группа собак (в которой и находился Дольф) вообще не испытывала никакого дискомфорта. Благо, подачи тока не осуществлялось, и животные просто какое-то время находились в клетке, а по истечении времени получали свободу. Это была контрольная группа [Л. Первин, О. Джон, 2001].

По проведении первой стадии были сделаны следующие выводы:

- собаки из первой группы довольно быстро разобрались в принципе работы подачи тока и сумели понять, что положение рычага напрямую влияет на их мучения;

- собаки второй группы показывали поведение, близкое к отчаянию – скулили и выли в ожидании прекращения подачи тока и освобождения.

Далее был проведен следующий этап эксперимента.

Стадия вторая

Эксперименты с подачей тока на этом для собак закончены не были. Животных поместили в новую клетку, поделенную на два отсека с помощью перегородки. В половину пола клетки (до перегородки) поступало небольшое количество тока, что доставляло неприятные ощущения животным, в то время как во второй половине клетки (после перегородки) было безопасно. Соответственно, чтобы избавиться от боли, собакам нужно было перепрыгнуть через перегородку.

По результатам проведенной второй стадии оказалось, что собачки из первой группы пытались найти способ избавления от болевых ощущений и в конце концов перепрыгнули через перегородку, отыскав безопасную территорию. Собаки же из второй группы лежали на бьющем током полу и скулили, ожидая спасения и даже не обращая внимания на перегородку. А собаки из третьей группы продолжали все также сидеть в клетке, в которую и вовсе не поступало никакого тока (Дольф, как видно, везунчик).

Результаты эксперимента оказались очень информативными и позволили Мартину Селигману открыть учение о выученной беспомощности [B. Overmier, M. Seligman, 1967].

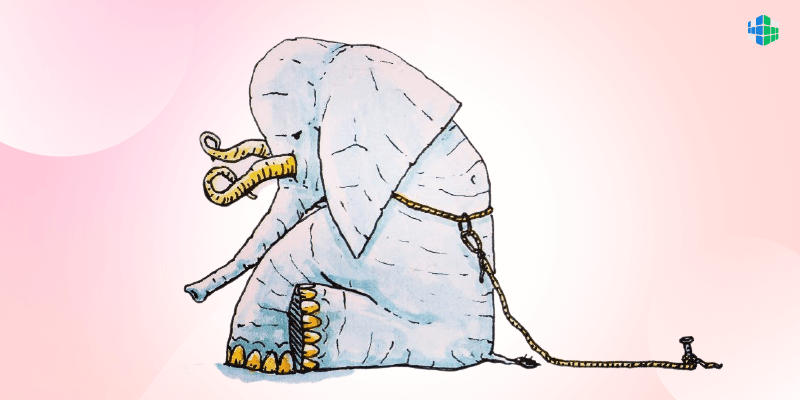

Если проанализировать поведение собак, то становится понятным, что животные, испытав однажды негативный опыт своей беспомощности, поняв, что их действия не приводят ни к чему продуктивному, отчаялись, и при новой кризисной ситуации не стали даже пытаться ее исправлять.

Поведение индивида, основанное на мысли о том, что его действия не приведут ни к каким результатам, и называется выученной беспомощностью. Вернувшись к Никите, теперь мы можем с уверенностью и научной обоснованностью сказать, что мама была не права, потому что молодой человек должен реализовывать свои планы, стремиться воплощать свои идеи и видеть их результаты – негативные или позитивные, по сути, не имеет значения. Главное – его действия принесут плоды, судя по которым ему нужно будет дальше выстраивать стратегию своих действий.

Однако серия экспериментов по выученной беспомощности на этом не закончилась.

От собак к людям

Спустя 11 лет, психологи Э. Лангер и Дж. Роден продолжили исследования по изучению выученной беспомощности, однако на сей раз объектом эксперимента послужило поведение пожилых людей, находящихся в доме престарелых.

Группа участников включала два этажа с пожилыми людьми:

- второй этаж (9 мужчин и 35 женщин);

- четвертый этаж (8 мужчин и 39 женщин).

Так, по указаниям исследователей, администрация провела две встречи с жителями соответствующих этажей. Тех, кто располагался на втором этаже, заверили в полной безопасности и обеспечении комфортных условий. Фактически, посыл администрации заключался в том, что пожилым людям не стоит ни о чем беспокоиться, за них решены все организационные вопросы и им не о чем волноваться. Тех же, кто располагался на четвертом этаже, попросили быть более ответственными за свое пребывание в заведении. Участники этой группы должны были сами решать, что им есть на обед, когда и какой фильм смотреть, как в принципе проводить свой досуг, как обустраивать свой быт и т.д.

Как видно, главное отличие групп заключалось в степени зависимости от решений руководства дома престарелых (как и с собаками, зависевшими либо от собственных действий с рычагом, либо от действий своих «коллег»). Таким образом за престарелыми наблюдали в течение трех недель, отслеживая не только удовлетворенность своей жизнью, но и активность, потребность в общении, питание, привычки пациентов.

Результаты исследования оценивались по критерию уровня счастья. Так, в первой группе пациентов (второй этаж) наблюдалось отрицательное значение данного показателя, равное -0,12. Напротив же, вторая группа пациентов (четвертый этаж) показала противоположный результат: +0,28. По оценкам медсестер, работавших в доме престарелых и наблюдавших за испытуемыми, состояние пациентов изменилось в таком же направлении. В первой группе было замечено большее стремление и потребность в общении, в то время как во второй пожилые люди стремились в большей степени к пассивному наблюдению за персоналом [J. Rodin, E. Langer, 1978].

Такие результаты подтвердили теорию Мартина Селигмана о выученной беспомощности.

Тем не менее важно понимать значимость данного эксперимента в контексте выученной беспомощности именно пожилых групп населения. Зачастую мы полагаем, что наши старшие не способны полностью организовать свой быт, досуг, справиться с задачами, которые были им некогда по плечу, и это, безусловно, так. Но не стоит акцентировать на этом внимание.

Оказывается, что ухудшение памяти, снижение когнитивных способностей, общего тонуса организма усугубляется тогда, когда престарелые теряют возможность контроля своей жизни, и это напрямую развивает синдром выученной беспомощности. Если оставлять таким группам населения большую возможность изменения некоторых аспектов своей жизни, давать возможность принимать решения самостоятельно, то можно предотвратить развитие выученной беспомощности.

Однако о том, как избавиться от синдрома выученной беспомощности, мы упомянем чуть позже. Сейчас же коротко остановимся еще на одном эксперименте, проведенном уже на молодых группах населения.

Эксперимент с шумом

Данное исследование проводилось в 1975 году уже знакомым нам Мартином Селигманом и его коллегой Дональдом Хирото. Испытуемые, на сей раз студенты колледжа, были поделены на три группы. Первые две группы на первой стадии эксперимента слышали неприятный шум, третья же группа участников не слышала ничего. Вновь первые две группы были поделены по следующему принципу:

- при возникновении шума участники первой группы имели возможность нажать на кнопку и предотвратить поступление звуков;

- при возникновении шума участники второй группы не имели возможности влиять на прекращение звуков.

На второй стадии эксперимента студенты вновь очутились в условиях шума, но теперь при появлении светового сигнала они могли отключить поступающие звуки самостоятельно, переложив руки с одной стороны ящика на другую. Как вы могли догадаться, первая и третья группы студентов быстро справились с задачей, а вот во второй группе возникли сложности – они сидели пассивно и ждали, когда шум прекратится сам [D. Hiroto, M. Seligman, 1975].

Итак, три эксперимента, показывающих действие выученной беспомощности, послужили отличным толчком к тому, чтобы начать обращать внимание на эту проблему, рассматривать ее с разных углов. Давайте теперь посмотрим на причины появления этого болезненного явления.

Причины выученной беспомощности

Выученная беспомощность не появляется сама по себе. Безусловно, некоторые люди склонны к обретению данного синдрома в большей мере, нежели остальные, однако существуют определенные объективные источники его появления. Вот некоторые из них:

- Неконтролируемые события. Очень часто эти события происходят именно в детстве, когда у ребенка закладываются основы моделей социального взаимодействия. К примеру, если ваши родители воспитывают вас по принципу «не высовывайся там, где не надо» или «знай свое место», или «не надо быть таким активным», это выработает в вас позицию конформиста, не желающего проявлять инициативу и генерировать какие-то смелые идеи. Увы, как раз люди с противоположными качествами в наше время претендуют на, по меньшей мере, средний социальный статус, а именно смелые и креативные.

- Гиперопека. Причем не только со стороны родителей. Любая забота о вас, любое действие, выполненное вместо вас, при условии, что вы можете выполнить его самостоятельно, ведет к эффекту излишней опеки – выученной беспомощности. Если в комнате общежития вам попался услужливый товарищ, убирающий комнату, готовящий ужин, стирающий и вашу одежду заодно, то обоюдная зависимость вам обеспечена (вы довольствуетесь результатами его труда, а он – вашим удовольствием).

- Внутренние качества личности. Дело в том, что для некоторых людей совершенные ошибки кажутся фатальными. Депрессия и тревожность моментально накрывают таких людей, они перестают мечтать о новых достижениях, замыкаются на своих неудачах, теряют веру в себя и свои силы. Конечно, таким людям приходится сложнее, чем закоренелым оптимистам [Теперь Ты Знаешь, 2020].

Вспомните Никиту, нашего героя из начала статьи. Этот юноша, с одной стороны, поддавался чрезмерной опеке мамы, с другой – качества его личности не могли позволить ему противостоять и показывать характер. Однако самый главный фактор, объединяющий все вышеуказанные причины, – это отсутствие контроля, только с одной поправкой: давайте не будем путать мнимое отсутствие контроля и реальное.

Если вы закоренелый холостяк, не пользующийся спросом у девушек, т.к. была пара-тройка прецедентов неудач, это не значит, что вы не владеете ситуацией. Да, от поведения девушек зависит многое в данном вопросе, но будем откровенны: поиск партнера – вещь довольно сложная и с большой долей счастливого случая. Обрести человека, понимающего тебя и принимающего все твои недостатки, проблематично, и для этого нужно прилагать усилия. Именно последнее обстоятельство часто мешает избавиться от позиции выученной беспомощности.

Начните следить за внешностью, появляйтесь в местах, где можно встретить порядочных девушек, инвестируйте в себя – будьте интересным человеком. Это и называется «контроль ситуации». Разве это не подвластно большей части мужчин? Перестаньте мыслить в разрезе «я не могу».

Надеемся, что вы как следует разобрались в причинах выученной беспомощности. Если в описаниях выше вы нашли себя, самое время уделить внимание способам избавления от данного синдрома.

Как побороть выученную беспомощность?

Продолжая тему холостяка, мы фактически уже сказали о том, что нужно предпринимать реальные действия. Тем не менее перед реальными поступками нужно прийти к осознанности, поэтому:

Совет №1. Будьте осознанными

Пока вы не начнете анализировать свое поведение, пока жизнь вам не покажется скучной и полной проблем, пока вы не поймете, что ваша реальность наполнена зависимостью от действий других людей – ваших родных, друзей, коллег и т.д. – в какой бы то ни было сфере, не ждите того, что вы добьетесь преодоления выученной беспомощности.

Понять это довольно просто. Спросите себя: «Как много аспектов моей жизни зависит от других людей? Что будет, если близкие мне люди перестанут со мной общаться? Как часто я обращаюсь к услугам посторонних?» Если ответы на данные вопросы будут в положительном ключе, вам стоит задуматься, не постиг ли вас феномен выученной беспомощности.

Никита из нашей истории не обладает в силу своих лет глубокой жизненной мудростью, однако по прошествии времени будет отлично, если он задумается над тем, какое влияние мама оказывает на принятие решений, касающихся его жизни.

Осознанность – это одна из граней способности логично и эффективно рассуждать. Чтобы овладеть такими навыками, пройдите нашу онлайн-программу «Когнитивистика», где за 2 месяца вы изучите более 20 техник мышления. Интересные занятия по 15-20 минут помогут вам добиться принятия эффективных решений и разобраться в особенностях мышления. А мы приступаем ко второй рекомендации.

Совет №2. Верните контроль

Отлично, если вы разобрались в наличии проблемы. Вновь упомянув о главной причине выученной беспомощности – отсутствии контроля – логично будет порекомендовать его ввести.

Не стоит уповать на то, что вы сразу начнете контролировать все аспекты своей жизни. Начинайте с малого. Выделяйте небольшое количество времени, чтобы делать то, что обычно вы перекладываете на другого. Можно сесть и подумать над способами того, как сделать это более интересно.

Никита, желавший готовить завтраки, может, наконец, попробовать поучаствовать в этом процессе. Одно утро, к примеру, когда мама будет возиться на кухне, парень может помочь ей помыть и нарезать какие-то продукты или убрать посуду. Заодно мама поймет, что Никита и кухня не равнозначны катастрофе. Бесспорно, наступит момент, когда мама и вовсе будет просыпаться под запахи свежеприготовленной выпечки, идущие из кухни.

Совет №3. Радуйтесь маленьким победам

Конечно, когда мы хотим что-то исправить, нам нужно все и сразу. Но так не бывает. Однако самое главное – не терять веру.

Поймите: если вы встали на путь исправления – это уже здорово. Если вы добились результата, но его слишком мало, он незначителен – радуйтесь, ведь до этого вы вообще ничего не делали на протяжении долгого времени. Каждый ничтожно малый шаг – это уже движение вперед.

Еще одной проблемой здесь может служить сравнение себя с другими. Заранее предупреждаем: не стоит этого делать. Выученная беспомощность – это проблема, касающаяся лично вас, вот и отслеживайте свои результаты, не нужно следить за успешными историями других людей.

Никита, если вы помните, хотел также лепить глиняные поделки и зарабатывать на этом. Конечно, не факт, что с самого начала творческого пути молодого человека ожидал бы успех, ведь в какой-то степени мама была права, говоря о том, что для продажи глиняных изделий требуется высокое мастерство. Тем не менее это не повод бросать затею! Никита занимался бы тем, что приносило ему удовольствие, отслеживал бы свой прогресс и все бы обязательно у него получилось.

Совет №4. Любите себя

Хотите вы этого или нет, но выученная беспомощность – это всегда про нелюбовь к себе. Казалось бы, наоборот, мы ищем того, кто за нас что-то сделает, паразитируем, привыкаем к такому образу жизни. Но почему мы при этом испытываем тревогу и депрессию? Ответ прост: мы осознаем нашу неспособность делать то, что делает тот, от кого мы зависим, и не уважаем себя за это.

Но подождите-подождите, а кто вообще сказал, что мы не способны на это? К сожалению, и здесь ответ на поверхности – это заложенная в детстве модель, когда родители говорят ребенку, что он не справится, а если предпримет попытку, то напортачит. Это их нападки за то, что дети что-то разбивают, некрасиво рисуют, слишком много разговаривают и т.д. Так не пора ли доказать главным образом себе, что вы вообще-то лучше?

Внутри каждого из нас, помимо критика, занимающего большую часть комнаты, живет где-то в уголочке и друг, поддерживающий нас, сопереживающий и милосердный. Обращайтесь почаще к этому другу, делитесь с ним переживаниями, и он откликнется. Не существует человека, который ненавидит себя с ног до головы [J. Leonard, 2019].

Никита тоже может поверить в свои способности, если поймет, что вообще-то завтрак, приготовленный с сестрой, действительно был вкусным, а кухня убрана; что его поделки из глины привлекли внимание преподавателя, и он даже похвалил его…

Еще пару советов и техник по преодолению синдрома выученной беспомощности вы можете узнать из этого видео:

А мы осветим заключительные моменты по теме.

Еще немного о феномене выученной беспомощности

Зачастую выученная беспомощность рассматривается не только в масштабе одной личности, но и в масштабе всей страны. В общих чертах мы знаем две главные стороны любой политической системы: сторонники существующего режима и оппозиционеры, и, к сожалению, в некоторых случаях обе стороны могут страдать данным синдромом. У первых это проявляется в том, что позитивная оценка ситуации не толкает на развитие или изменения, у вторых – резкое критиканство, за которым не следует предложений по исправлению. Как отмечает публицист Илья Клишин, в обоих случаях это ведет к пустым дискуссиям [И. Клишин, 2020].

Помимо этого, еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что некоторым людям действительно сложнее справляться с выученной беспомощностью. Нейроученые пока не выяснили, от чего конкретно зависит предрасположенность индивида, но все же понятно одно: стиль мышления напрямую влияет на развитие синдрома. Если вы склонны останавливаться на неудачах, с болью воспринимать ошибки, смиряться со своей никчемностью, то вам вряд ли удастся легко победить этот неприятный феномен [Н. Травкина, 2020].

Да, есть факторы, действительно не зависящие от нас. К примеру, вы не можете противостоять мировому кризису, землетрясению, эпидемии и т.д. Но в большинстве случаев вы способны обрести контроль. Помните эксперимент Селигмана? Ведь на самом деле в конце эксперимента ученый взял каждую из собачек, лежавших на полу и скуливших от бессилия, на руки и перенес через перегородку, тем самым показав, что они могут изменить свое положение.

Поддержка со стороны играет важную роль, но давайте пробовать поднимать себя и перепрыгивать через перегородки самостоятельно. Тогда и Никита сотворит настоящие глиняные шедевры, и мама будет довольна чистой кухней и вкусным завтраком.

Желаем вам успехов!

Пройдите небольшой тест и узнайте, насколько хорошо вы поняли сущность выученной беспомощности:

Источник