Мотивы футбольных болельщиков

Возможно, самый логичный ответ на поставленный выше вопрос — они приходят, чтобы посмотреть игру любимой команды. Болельщики отмечают описательные компоненты футбола, его зрелищность (футбол — это динамичная, зрелищная, азартная и т.д. игра). Однако это далеко не единственная (а подчас и не основная) причина посещения стадиона.

В структуре мотивации футбольных болельщиков можно выделить следующие компоненты: общение, познавательные мотивы, эстетические мотивы, сопричастность к происходящему, эмоциональная разрядка, поиск острых ощущений, свобода творчества, структурирование времени, возможность самоутверждения.

Наиболее часто болельщики отмечают, что футбол для них — это возможность забыть обо всех неприятностях повседневной жизни, он помогает спастись от постоянного пресса работы и домашних проблем.

Многие приходят на стадион, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции, выпустить пар или наоборот подзарядиться. Футбольный матч позволяет испытать полный спектр эмоций (от гнева до ликования) в сжатый промежуток времени. При этом твои эмоции разделяют тысячи людей, а это лишь укрепляет тебя в собственных чувствах. В обыденной жизни испытать это очень сложно. Выезды, драки, активное «боление» на стадионе являются источником острых ощущений для фаната.

Для многих привлекательным является то, что пребывание в толпе снижает контроль и позволяет понизить самосознание (как и алкогольное опьянение), повышая деиндивидуализацию.

Также важным является чувство причастности или сопричастности. Болельщики чувствуют себя соучастниками происходящего, сотворцами игры. Реализуя потребность в общении, люди также могут приходить на стадион, чтобы пообщаться на общую тему. «Боление» дает человеку возможность быть понятым, найти собеседника, который бы ему сопереживал, разделил бы его опасения.

Однако, рассматривая общение между футбольными болельщиками как регулятор поведения, можно сделать следующий вывод: поскольку футбольные болельщики — это макрогруппа, то общение будет массовым; ему свойственна мимолетность, поверхностный характер; непосредственные контакты незнакомых друг с другом людей по поводу соревновательных коллизий, дефицит информации об участниках общения.

Активное «боление» позволяет удовлетворить потребность в структурировании своего времени. Календарь матчей служит для болельщика временной перспективой, является элементом стабильности в быстро изменяющемся мире. А это в свою очередь позволяет снять тревожность, чувство неопределенности. Жизнь становится управляемой и наполненной событиями (выезды, подготовка к матчу, обсуждение игр и т.д.)

Принадлежность к «фан-группе» позволяет обрести систему ценностей, жизненные ориентиры, опору для собственной личности. Через принадлежность к группе человек получает возможность дать определение собственной личности. В ситуации динамично меняющегося мира трудно найти образы, нормы, которые бы однозначно трактовались. Здесь же есть четкие нормы и правила, иерархия, у каждого свой статус. Таким образом, социальная функция «боления» — возмещение ценностного кризиса. Ведь многие подростки даже не задумываются, за какую команду им болеть. Это маркировка принадлежности к определенной системе ценностей. Поиск среды, в которой им хотелось бы быть комформным. Также стоит отметить, что быть фанатом сегодня модно. Их показывает телевидение, о них пишут газеты, им адресуют радиопередачи, для них издают специальные журналы. Футбол в данном случае выступает как коммуникативная площадка, светская тема, а стадион — место, где решаются многие дела и заключаются контракты.

Самоутверждения футбольных болельщиков, зачастую происходит за счет других: «себе подобных», но поддерживающих другую команду; сотрудников правоохранительных органов и общества в целом. Однако пример болельщиков футбольного клуба «Зенит» показывает, что самоутверждаться можно и другим способом. Самоутверждение для них — это создание нового продукта (баннер, стройный хор) и творчество.

Перечисленный список мотивов не является исчерпывающими. На наш взгляд следует уделить больше внимания исследованию мотивов у различных групп потребителей такого спортивного зрелища, как футбол.

Источник

Природа азарта. Почему с точки зрения науки мы любим соревноваться и побеждать

Азарт — одна из самых неоднородных человеческих эмоций, связанная с предвкушением успеха. В рамках этого материала мы расскажем о том, что из себя он представляет с точки зрения науки. Потому что причины, по которым одни люди очень любят соревноваться и побеждать, а другим это свойственно в меньшей степени, могут иметь под собой не только психологическое, но и физиологическое объяснение. «Хайтек» в партнерском материале вместе со СТАВКА TV рассказывает о том, как связаны азарт и лидерство в жизни, можно ли через игру воспитать в себе лидерские качества и что для этого необходимо делать.

Читайте «Хайтек» в

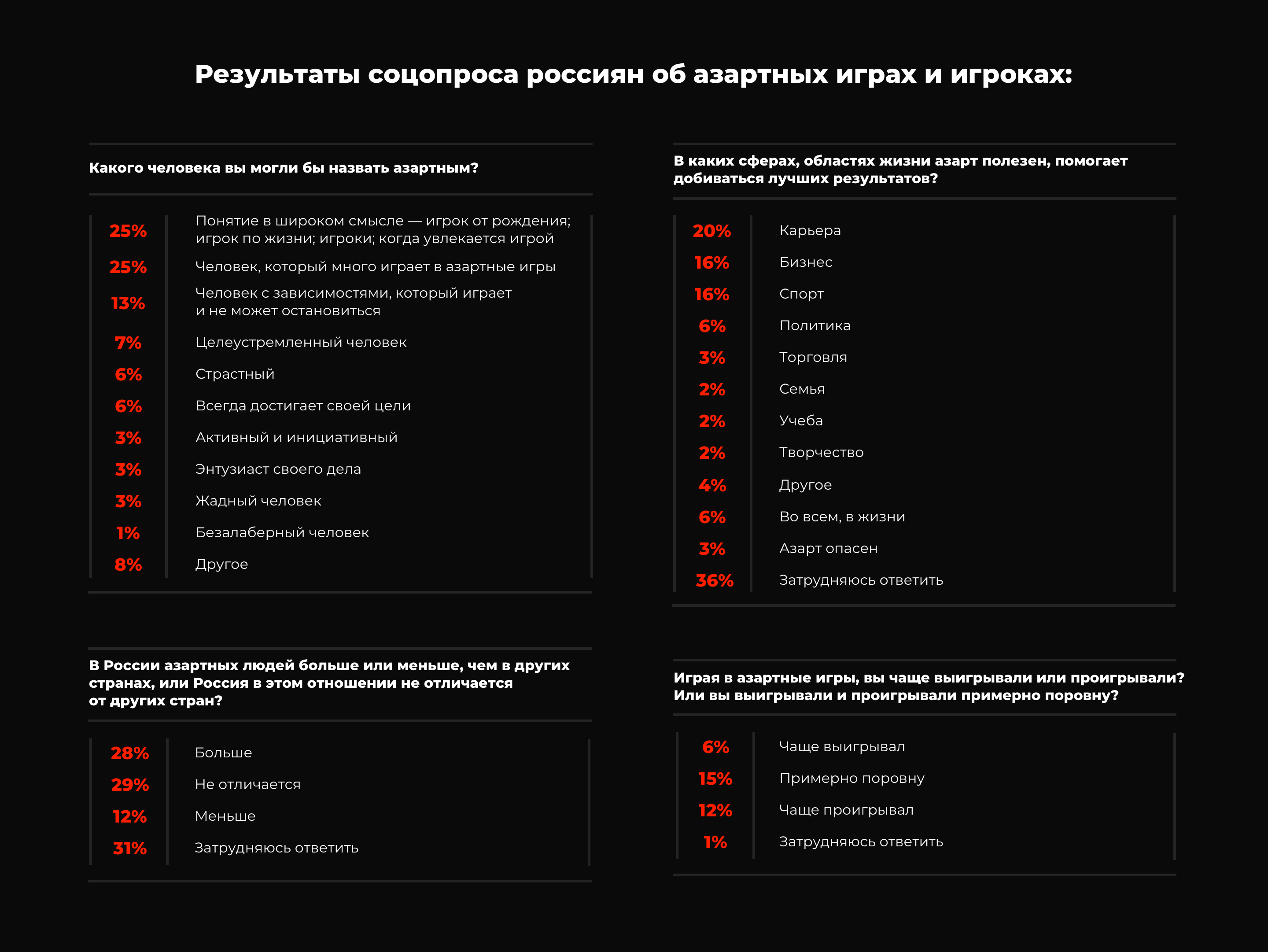

Около 80% американцев в какой-то момент своей жизни играли в азартные игры. При этом в России ими хотя бы иногда увлекается только 35% взрослого населения. Это особенно интересно, потому что азартными себя россияне считают лишь в 19% случаев, что практически в два раза ниже показателя респондентов, которые иногда играют.

Считается, что люди начинают играть скорее из-за социальных и культурных факторов, нежели других: это любопытство, принадлежность к достаточно закрытой коммуне и часто желание заработать. При этом ученые отмечают, что социальные факторы важны только для старта, дальше к процессу подключается именно азарт — эмоция, которая определяет поведение человека во время процесса.

Неопределенность как стимул

Одним из основных отличительных принципов азартных игр (и, собственно, самой эмоции) является ее неопределенность — будь то размер джекпота или вероятность выиграть. Неопределенность этого вознаграждения играет, как правило, решающую роль в привлекательности азартных игр.

Во время приятных занятий, например, когда мы едим вкусную пищу или занимаемся сексом, в человеческом организме начинает выделяться нейротрансмиттер — дофамин. Именно его высвобождает мозг и во время ситуаций, в которых результат до конца не ясен: особенно в моменты, ведущие к потенциальной победе человека. Не менее привлекателен с точки зрения азарта спорт. Болельщики, не знающие достоверно, чем закончится матч, получают огромный заряд энергии. Непредсказуемость результата, острые повороты игры и командные чувства сегодня даже в интернете вызывают у человека чувство азарта. Получить свой выброс дофамина можно со СТАВКА TV, оттачивая свои навыки в прогнозах на исход спортивных матчей, общаясь с единомышленниками, известными спортсменами и комментаторами.

Дофамин — один из так называемых гормонов счастья: активное химическое вещество, вырабатываемое головным мозгом человека, а также гормон, производящийся надпочечниками. Естественные выбросы дофамина во время процессов, которые приносят нам удовольствие, помогают мозгу закрепить важные для жизни действия и формируют привязанности.

Эта особенность дофамина может объяснить, почему люди меняют свое поведение во время сильной увлеченности каким-то процессом. Таким же образом формируется и зависимость от азартных игр, точнее, от выбросов дофамина во время ситуаций с неопределенным выигрышем.

Исследования показывают, что высвобождение дофамина во время азартных игр происходит в тех же областях мозга, которые активируются и во время употребления наркотиков. Однако эта черта дофамина приводит и к тому, что области мозга становятся гиперчувствительными и меняют отношение человека к поражению. Даже тогда мозг начинает вырабатывать дофамин, поскольку процесс становится важнее результата.

Благодаря азарту у людей могут формироваться даже лидерские качества, считают ученые. Чаще всего это связано с глубокой увлеченностью процессом и, как правило, большим количеством времени, потраченным на тот или иной проект. Азартные люди готовы брать на себя ответственность как за процесс, так и за результат, а выработка дофамина позволяет не опускать руки в случае поражения и продолжать работать над поиском выхода из ситуации. Однако самое важное — азарт снижает чувствительность человека к риску и инстинкт самосохранения, что может быть как положительным, так и отрицательным последствием работы дофамина.

Фактор успеха

Азарт можно использовать для качественного улучшения жизни и карьеры — процессы, связанные с этой эмоцией, отвечают за искренний интерес к своему делу, страсть при выполнении какой-либо работы, мотивируют на ее завершение и часто — сделать это лучше других. По сути, без азарта не бывает побед в спорте или в бизнесе — он позволяет сконцентрироваться как на процессе, так и на результате, думать о нем все свободное время и постоянно развивать себя в этой сфере.

Согласно исследованию ученых из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, степень азартности человека зависит не только от социальных факторов, а также от характера и темперамента человека. Разные люди с разной скоростью увлекаются теми или иными процессами, кому-то достаточно одного взгляда на объект, чтобы зажечься им, другие же раскачиваются медленнее. Это связано с противовесом азарта и критического мышления, которое не позволяет мозгу вырабатывать дофамин.

Выгорание на работе происходит именно в результате погружения человека в рутинные процессы — мозг прекращает вырабатывать дофамин, азарт прекращается и люди устают от любимых ранее процессов. Психологи советуют в таких случаях просто переключиться на какие-то другие вещи и отдохнуть, чтобы вернуть увлеченность в работе и азарт при выполнении даже рутинных процессов.

Согласно исследованию ученых из Стэнфорда, практически 100% спортсменов чувствуют азарт во время соревнований и более 80% считают его одним из важнейших факторов победы, после разве что усердных тренировок.

Важная особенность азарта заключается в том, что его можно контролировать: как останавливаться, так и, наоборот, разжигать. Например, люди, которые знают, что время споров они могут распаляться, вместо того, чтобы портить отношения, должны просто создать для себя несколько собственных правил и ритуалов, призванных мгновенно успокаиваться. И, наоборот, азарт можно использовать в стрессовые моменты, когда человеку необходимо повысить собственную работоспособность. При этом азарт и страсть в процесс заставляют людей начинать действовать и глубже вовлекаться в процессы.

Многовековая история взаимоотношения человека с играми и азартом показывает, что человечество играло в сотни разных азартных игр, развивая собственные софт-скиллы и составляя прогнозы на спорт, обучаясь грамотной коммуникации и, чего уж скрывать, зарабатывая и получая удовольствие. И тут важно помнить: несмотря на все известные нам возможные негативные последствия, умение грамотно справляться с азартом делает этот процесс интересным и безопасным. А СТАВКА TV позволяет еще и зарабатывать на своих лидерских умениях.

Источник

Психология спортивных болельщиков

Фанатичная ничья

Мне очень трудно писать эту заметку в разгар чемпионата мира по футболу. Когда по улицам ходят толпы радостно-возбужденных людей в ярких костюмах и дудят в вувузелы. Кто-то обнимается, кто-то поет, кто-то зажигательно пляшет. Всеобщее братание не требует знания иностранных языков, и в воздухе витает дух всемирного карнавала.

Болельщик, вместе веселей!

Со стороны (на первый взгляд) все выглядит замечательно – прекрасный праздник! А уж для того, кто смешался с бурной толпой футбольных фанатов, вообще все идеально. Живет в каждом из нас этот стадный инстинкт, желание «слиться в экстазе» с толпой. Инстинкт этот очень древний, и изначально очень полезный для выживания вида и даже для создания человеческого общества.

Был такой советский профессор Борис Федорович Поршнев, автор полузапрещенной книги «О началах человеческой истории». Согласно Поршневу, основным механизмом, который объединял первобытных людей и позволял им слаженно действовать, была суггестия (внушение). Существуют разные формы суггестии, но важнейшей из них является эмоциональное заражение.

Работало это так: какие-нибудь статусные особи (вожак стаи), столкнувшись, например, с чем-нибудь привлекательным, начинали открыто и сильно демонстрировать свое восхищение всем окружающим. Окружающие начинали копировать эту реакцию, подражая вожаку на уровне внешнего поведения, и это приводило к тому, что они начинали чувствовать ту же самую эмоцию. При этом в группе каждый начинал копировать поведение каждого. Чем теснее группа, тем сильнее эмоциональное заражение внутри нее и тем быстрее эта «эмоциональная зараза» охватывает всю группу.

Когда группа оказывается в едином эмоциональном состоянии, ею становится очень просто управлять. Каждому по отдельности надо объяснять, доказывать целесообразность принятого решения, приводить аргументы и т. д. Убеждать (а особенно переубеждать) отдельного человека долго и трудно. А когда стадо «в едином порыве», оно реагирует быстро, не думая, просто проникаясь состоянием вожаков, подражая их поведению и автоматически выполняя их команды.

Такое поведение кажется иррациональным, но на самом деле оно помогает выжить. Например, если стая наткнулась на хищника, то всем надо дружно испугаться и быстренько убежать. А если начать объяснять и доказывать каждому, насколько опасен хищник, то в процессе аргументации половина стаи будет сожрана.

Есть и еще один важный момент. Большинство действительно важных для выживания вида инстинктивных схем поведения природа «подкрепила» удовольствием. Например, чтобы особи не отлынивали от продолжения рода, секс подкрепляется переживанием оргазма (хотя, чтобы зачать ребенка, само это переживание на физиологическом уровне никакой роли не играет).

Аналогичным образом пребывание в толпе также подкреплено мощными положительными эмоциями. В толпе человек чувствует свою причастность к чему-то большему («Мы вместе!»), чувствует себя сильным («Нас много, мы можем горы свернуть!»), чувствует себя в безопасности («За меня есть кому заступиться»). Его жизнь становится простой и понятной: «Куда все, туда и я! Я как все». С плеч падает груз ответственности за самостоятельное принятие решений; жизнь становится простой, легкой и определенной.

Обычно в любой социальной группе выражение эмоций ограничено какими-то групповыми нормами и правилами. В толпе таких ограничений нет, эмоции можно выражать открыто.

Поэтому любая толпа работает как усилитель эмоций. Маленькая радость превращается в бурное и безудержное веселье, а мелкая неприятность воспринимается как трагедия вселенского масштаба. В повседневной жизни эмоции такой силы мы переживаем крайне редко. Поэтому пребывание в толпе превращается в своего рода «эмоциональный наркотик», от которого вполне может возникнуть зависимость.

Спорт как наркотик

В современной патопсихологии выделяют отдельную категорию психических нарушений – аддикции. Аддикция – патологическая зависимость от каких-то психотропных веществ (химические аддикции) или от каких-то сомнительных видов деятельности, предпринятой ради улучшения эмоционального состояния (нехимические аддикции).

На сегодняшний день единой классификации аддикций не существует, так как список зависимостей открыт и постоянно пополняется чем-то новеньким. Примерно в 1980–1990-х годах, в разгар моды на здоровый образ жизни, в список нехимических аддикций добавили так называемую «спортивную аддикцию». Спортивная аддикция существует в двух формах: активной и пассивной.

Активная – это «аддикция спортзала», когда человек начинает буквально жить спортом, изнуряя себя непрерывными тренировками. Спорт – штука замечательная и для здоровья, и как способ ощутить «мышечную радость». При этом любой профессионал из мира спорта скажет вам о том, как важно планировать и равномерно наращивать нагрузки, как важен режим тренировок и период восстановления после них, и т. п. Но для спортивного аддикта тренировки превращаются в навязчивую идею, что ведет к перегрузкам и травмам.

Пассивная форма спортивной аддикции – это «аддикция болельщика». Это как раз история про те радостные толпы, о которых я писал в начале заметки.

Смысл «аддикции болельщика» заключается в добровольном отказе от индивидуальности, в растворении своего «Я» в безличной (но эмоционально сплоченной) толпе. Причем в основе «аддикции болельщика» лежит исключительно чувство принадлежности к своему спортивному клубу или к конкретной спортивной команде. Это очень простая и очень древняя идея: «Наша стая сильнее и лучше, чем все другие стаи!»

И пожалуй, главный вопрос: хорошо это или плохо – растворить свое «Я» в толпе болельщиков? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Если вы внимательно прочитали об идеях профессора Поршнева, у вас могло сложиться впечатление, что стадный инстинкт – это нормально и даже хорошо.

Но это не совсем верно. Вопрос в том, насколько долго человек «растворяется в толпе» и какие именно идеи и указания вкладываются в его голову в то время, пока его критичность снижена. Поршнев, кстати, считал, что движущая сила всех революций – эмоционально сплоченная толпа, под влиянием суггестии некритично принявшая революционные идеи о переустройстве общества. Так считал не только Поршнев, но и представители французской социологической школы, такие как Гюстав Лебон, Габриэль Тард, Серж Московичи и другие.

Спортивные фанаты – далеко не всегда «белые и пушистые». Когда их команда побеждает, они веселятся и готовы обнимать каждого встречного. Но если что-то пошло не так, то они с такой же легкостью назначат врага и будут готовы к любым агрессивным действиям. Драки фанатов конкурирующих спортивных клубов – это еще цветочки.

Фанатские объединения в силу своей сплоченности и готовности на многое являются «лакомым куском» для политиков и криминала. В головы «бойцов» вкладывается определенная радикальная идеология, щедрые спонсоры подогревают их деньгами, и вот уже готовы штурмовые отряды для активной фазы какой-нибудь очередной «цветной революции». Ну или просто для того, чтобы набить морду тем, кто не с нами…

Равный счет

Насколько «спортивный фанатизм» опасен для психики самого болельщика? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В современной психологии «аддикцию болельщика» относят к категории так называемых «двойственных аддикций». Это означает, что «аддикцию болельщика» нельзя считать однозначно вредной, у нее есть как свои «плюсы», так и свои «минусы».

Если попробовать перечислить все положительные и отрицательные стороны «аддикции болельщика», то получается примерно поровну – «боевая ничья».

Положительные стороны:

1. Качественная эмоциональная разрядка. Возможность отвлечься от мелких забот, забыть житейские неприятности и стрессы на работе. Мощные переживания, связанные с конкретным состязанием, смывают накопившийся ранее обыденный негатив, человек переживает катарсис (эмоциональное «очищение»). Это атмосфера настоящего праздника – не календарного «для галочки», а настоящего «пира души».

2. Анонимность и связанное с ней чувство свободы. Каждый из нас в обычной жизни живет в тесной клетке социальных ролей и связанных с ними обязанностей и ожиданий. Это социальная Матрица, которая предписывает нам, какими мы должны быть и что должны делать, ограничивает свободу нашего самовыражения. Если вы «уважаемый руководитель», то вряд ли кто-то одобрит, когда в обычной жизни вы вдруг начнете прыгать с раскрашенным лицом и дудеть в дудку. Наверняка решат, что вы сошли с ума. А вот для болельщика такое поведение вполне нормально – можно стряхнуть с себя груз условностей и «оторваться по полной».

3. Чувство причастности. Считается, что начиная с XX века современная западная цивилизация вступила в «эпоху индивидуализма», для которой свойственна значительная разобщенность людей. Близкие социальные связи ослаблены и легко разрушаются. Для жителей мегаполисов давно стало нормой видеться даже с близкими друзьями и родственниками раз в неделю, раз в месяц, а то и реже. «Эпоха индивидуализма» породила проблему одиночества – очень многим людям не хватает простых и наполненных позитивными эмоциями контактов с другими людьми. Чувство одиночества может быть хорошо компенсировано чувством причастности к группе; и это чувство причастности легко и просто получить, присоединившись к дружной компании болельщиков.

4. Активный отдых. Лучшие представители болельщиков – активные и подвижные люди, для которых это увлечение становится своеобразным видом спорта. Многих из них можно считать продвинутыми путешественниками, которые могут легко «подорваться» и объехать вслед за любимой командой всю страну или полмира. Некоторые работают волонтерами, помогая на соревнованиях. Кроме того, настоящие фанаты не только болеют, сидя на стадионе или перед экраном ТВ, но и сами пробуют свои силы, занимаясь тем же видом спорта на любительском уровне. Это позволяет им лучше прочувствовать любимый вид спорта, начать действительно хорошо разбираться в нем.

Отрицательные стороны:

1. Разрушение привычных социальных связей. Эффект социальной дезадаптации характерен для любой аддикции, и «аддикция болельщика» тут не исключение. Проблема в том, что фанатик с легкостью отказывается от своих социальных ролей и обязательств перед близкими людьми (в семье, на работе и т. д.) ради «кайфа», который дает ему аддикция. Например, если на одной чаше весов «посидеть дома с больным ребенком», а на другой «сходить на матч», то аддикт выберет второе.

Другой гранью социальной дезадаптации является то, что все доступные жизненные ресурсы (время, деньги и другие) человек приносит в жертву аддикции. Сегодня быть болельщиком – недешево, при этом затраты (на атрибутику, поездки, билеты и прочее) со временем могут расти в геометрической прогрессии; но для аддикта они все равно будут более приоритетными, чем траты на обеспечение семьи.

2. Бегство в иллюзорный мир. Спортивные фанатики обладают обширными познаниями о своих кумирах, в том числе часами могут обсуждать тактику игры любимой команды (в стиле «если бы тренером был я»), особенности подготовки и личной жизни отдельных игроков. Понятно, что эти разговоры абсолютно оторваны от жизни – о них никогда не узнают ни игроки, ни их тренер; и они уж точно никак не повлияют на будущие результаты игры любимой команды. Тем не менее дискуссии между «диванными спортэкспертами» отнимают значительную часть времени жизни и у самих «аналитиков», и у их аудитории.

3. Агрессия. Оборотная сторона эмоциональной причастности к любой группе – формирование психологической установки «свой – чужой». Спорт – это конкуренция, которая в острых случаях (например, когда «наших» несправедливо засудили) воспринимается как война. Из болельщиков чужой команды очень легко слепить «образ врага», и в войне с этим врагом перейти грань дозволенного. В результате мы получаем широкий спектр асоциального поведения от оскорбительных кричалок и гор мусора на трибунах до массовых драк, в которых страдают случайные прохожие.

4. Сопряженность с другими аддикциями. Любая аддикция легко и просто соединяется с другими патологическими зависимостями. Например, «болеть» гораздо веселее, если сначала как следует заправиться алкоголем. Понятно, что организаторы соревнований пытаются с этим бороться, но почитайте фанатские форумы – там есть ветки обсуждений, на которых делятся десятками способов, как пронести с собой алкоголь на трибуны.

«Аддикция болельщика» очень легко соединяется с зависимостью от азартных игр.

Лично меня неприятно удивляет, что даже на Первом канале российского телевидения перед каждой трансляцией матча с футбольного ЧМ известные медийные персонажи делают «ставки на Первом». Фактически это реклама букмекерских контор, которые в настоящее время успешно заменили «одноруких бандитов» (игровые автоматы).

Пишу это с полной ответственностью, так как в своей практике уже неоднократно сталкивался с игроманами со стажем, эволюционная траектория которых выглядела так: игровые автоматы – казино – подпольное казино – букмекерские конторы.

Ставки на спорт – это такая же азартная игра, которая эффективно опустошает карманы играющего и с которой он так же не в состоянии «соскочить», как и с любой другой игровой зависимости.

В заключение хорошая новость – каждый из нас сам решает, каким спортивным болельщиком ему быть. Взять от этого увлечения все самое позитивное (плюс не только смотреть за матчами «по ящику», но в перерывах между крупными соревнованиями и самому с друзьями выйти на поле). Или подтвердить худшие стереотипы о болельщиках (в духе черного юмора), превратившись в бесформенное существо на диване, обставленное пивными бутылками и орущее на членов семьи, чтобы не загораживали экран телевизора.

Источник