Чувственный уровень познания

Вы будете перенаправлены на Автор24

В теории познания не сложилось до сих пор одного мнения касательно того, чему должна принадлежать главная роль в познании — разуму или чувствам.

Основные направления в теории познания

В современном мире существует несколько направлений в теории познания. Важно сразу же отметить, что все они напрямую зависят от эпохи, в которой были обретены, от мировосприятия и миросозерцательной составной этой эпохи.

Современные исследования в философской отрасли рассматривают два основных способа человеческого познания: рационалистический и эмпирический. Второй способ предшествовал первому и возник еще в эпоху Нового времени (начало ХVІІ века). Рационалистическая концепция зарождается в эпоху Просвещения (конец ХVІІІ века).

Можно сразу же определить, что основная концепция познания прямо пропорциональна основной идеологической позиции исторического периода. Так, эмпирическая составная в концепции сенсуалистов возникла после завершения эпохи Возрождения, открыв новые возможности в человеческом познании. Концепция рационализма предшествовала Великой французской революции против абсолютной монархии.

Эмпирическая концепция за свою основу берет человеческое восприятие, базирующееся на чувственном и образном, в то время как рационализм подразумевает царство логического и разумного.

Готовые работы на аналогичную тему

Ощущение, восприятие и представление

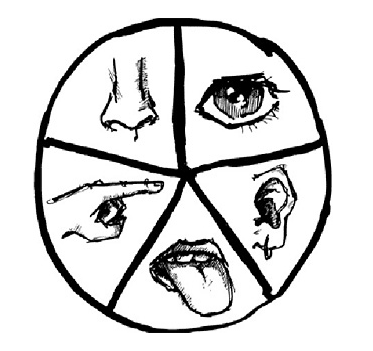

Следует заметить, что эмпирическое познание базируется на трех основных формах: восприятие, ощущение и представление. Ощущение являет собою отражение конкретных свойств предмета, которые возникают при его непосредственном воздействии на чувственные органы, такие как слух, обоняние, осязание, зрение, вкус субъекта.

Тем не менее, все органы чувств наделены и своими границами и пределами. Это не в коем случае не должно считаться как недостаток, напротив, это – их достоинство. Если бы человеческий глаз фиксировал все существующие лучи, а человеческое ухо внимало бы все существующие звуки, то наша жизнь была бы просто невыносимой.

Ощущение единичного типа являет собою фрагмент комплексного общего ощущения предмета как предпосылки восприятия источника базисной информации.

Восприятие являет собою целостный образ объекта, который непосредственно воздействует на все органы чувств субъекта. Тем не менее, такая целостность является особой. Данный образ не может быть квантирован на его составные. Помимо этого, на формирование данного образа особое воздействие оказывает весь опыт субъективной деятельности, психологическое составная и т.д.

Восприятия чувственного типа – это конкретный образ единичного предмета со стороны внешнего проявления. Таким образом, восприятие являет собою образ формы объекта, который хранит тайну своего содержания и своей сущности.

Восприятие как непосредственный чувственный образ подготавливает представление.

Представление — это тот чувственный, целостный образ объекта, который возникает вследствие опосредованного воздействия объекта на органы чувств субъекта. В его формировании принимают участие два фактора: опыт прошлого восприятия и способность субъекта к воображению. В отличие от восприятия образ представления менее отчетливый, в нем упущен ряд деталей, но зато он более обобщенный. Главное, этот образ несет в себе возможность субъекту проявить свою меру воображения и фантазии, «дорисовать» образ, сделав его более устойчивым и привычным для себя. В этом смысле представление есть тот наглядный и целостный образ, который рождается силой воображения на основе прошлого чувственного опыта.

Представление, которое преобразилось посредством силы воображения, удаляется от определенной наглядности предмета, приближаясь к его общим характеристикам. Высших форм собственного выражения представление обретает в процессе научного и художественного освоения бытия. Но достоинство воображения таит в себе и недостаток, суть которого заключается в «дорисовке» образа, а стало быть, и ухода от его адекватности с объектом этого образа.

Образ и жизнедеятельность

Образ утрачивает свое родство с предметом и трансформируется в знак, который замещает предмет.

Возможная интеграция образа в знак заставляет обратить свой взор на наличие различий образа и знака. Образ имеет схожесть с предметом, знак не имеет ничего общего с тем, что он характеризует. Знак имеет условное определение признака, символа, сигнала, формального обозначения. Эмпирический уровень познания не представляется изначально заданным. Он обладает своей социокультурной обусловленностью.

Мощным фактором роста эмпирического уровня представляется жизнедеятельность человека, усовершенствование навыков его деятельности, специализация языка и возникновение орудий как посредника в системе «субъект-объект». Социализация человека привела к тому, что его эмпирическое познание обрело сознательный и осмысленный характер. Например, животное смотрит, а человек может и видеть.

Субъект, объект и их информационный посредник являют собою начальную гносеологическую ситуацию, производят образ как предпосылку и условие логического уровня познания.

Источник

Философия науки

Тема 8. Уровни научного знания

1.Основания выделения уровней научного знания.

2.Уровни научного знания и их характеристики.

3.Дифференциация и единство уровней научного знания.

1. Основания выделения уровней научного знания.

Познавательный процесс не един. Он проходит некоторые этапы. Проблема – поисковая ситуация – гипотеза – наблюдение (эксперимент) – обоснование гипотезы – достоверное (фактуальное) знание. У истоков научного поиска лежат две вещи: 1) наблюдение над окружающим миром; 2) исходный уровень знаний. Первый – основа для эмпирического уровня, второй – для теоретического. На первом знания добываются, на втором – обобщаются, порождают новые знания.

2. Уровни научного знания и их характеристики.

Эмпирический уровень – знание, получаемое в форме множества высказываний об абстрактных эмпирических объектах. Что это такое? Есть три вида объектов: 1) вещи сами по себе (объекты); 2) их представление (репрезентация) в чувственных данных (чувственные объекты); 3) эмпирические (абстрактные) объекты.

Данные объекты пропускаются через научное мышление, его «фильтры»: а) познавательная и практическая установка; б) операциональные возможности мышления (рассудка); в) требования языка; г) накопленный запас эмпирического знания; д) интерпретативный потенциал существующих теорий. Главные методы получения информации – наблюдение и эксперимент.

Структура эмпирического уровня:

1) единичные эмпирические высказывания (фиксация результатов единичных наблюдений);

2) Факты – индуктивные обобщения данных наблюдений, т.е. общие утверждения статистического или универсального характера.

3) Законы – особый вид отношений между событиями, для которых характерно постоянство. Устойчивая, повторяющаяся связь явлений и вещей («Все металлы электропроводны». Закон Архимеда: «тела, погруженные в жидкость, вытесняют объем воды, тождественный их весу»).

Теоретический уровень. Задача теории – объяснение реальности. Здесь отражается результат деятельности разума. Средство познания – идеализация, цель которой – конструирование особого типа предметов («идеальных объектов»). Множество таких объектов образуют базу теоретического уровня научного знания. Примеры идеальных объектов: геометрическая точка, линия, плоскость (математика); инерция, абсолютное пространство и время (физика); страты, цивилизации, общественно-историческая формация (социология).

Научная теория – логически организованное множество высказываний о некотором классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях. Идеальные объекты получаются путем абстрагирования от некоторых частных свойств реальных объектов. Создание идеальных объектов контролируется мышлением. Здесь кроме идеализации используется ряд иных методов – мысленный эксперимент, математическая гипотеза, теоретическое моделирование, математизация.

Результат развития теоретического уровня – теоретическое знание. Это — множество организованных в логически взаимосвязанную систему высказываний об идеальных объектах.

Два вида теорий: 1) фундаментальные; 2) описывающие конкретную область реальности, базирующиеся на фундаментальных теориях. Они могут поменяться местами. До ХХ в. фундаментальной была теория Ньютона, потом она стала частным случаем теории относительности Эйнштейна.

Метатеоретический уровень. Базируется на общенаучном знании (метаматематика, металогика). 2 элемента: а) частнонаучная и общенаучная картины мира; б) частнонаучные и общенаучные гносеологические, методологические, логические, аксиологические принципы.

Философские основания науки. Средний между философией и наукой уровень. Идет дискуссия: включать ли их в структуру науки. Здесь содержатся философские предпосылки науки («Числа – сущность вещей», «Числа существуют объективно», «Чтобы жить, люди должны есть, пить и одеваться» — МПИ).

3. Дифференциация и единство уровней научного знания.

Существуют три уровня знания: эмпирический, теоретический, метатеоретический. Каждый из них многослоен внутренне. Эмпирический находится между чувственным знанием и теоретическим, теоретический – между эмпирическим и метатеоретическим, метатеоретический – между эмпирическим и философским. Эти уровни и самостоятельны, и взаимосвязаны. Они несводимы друг к другу. Вопрос о «первичности» одного из уровней ставить нельзя. Связь уровней обеспечивается переводом терминов одного уровня в понятийный аппарат другого.

1. Уровни научного знания

1.Основания выделения уровней научного знания.

2.Уровни научного знания и их характеристики.

3.Дифференциация и единство уровней научного знания.

1. Основания выделения уровней научного знания.

Познавательный процесс не един. Он проходит некоторые этапы. Проблема – поисковая ситуация – гипотеза – наблюдение (эксперимент) – обоснование гипотезы – достоверное (фактуальное) знание. У истоков научного поиска лежат две вещи: 1) наблюдение над окружающим миром; 2) исходный уровень знаний. Первый – основа для эмпирического уровня, второй – для теоретического. На первом знания добываются, на втором – обобщаются, порождают новые знания.

2. Уровни научного знания и их характеристики.

Эмпирический уровень – знание, получаемое в форме множества высказываний об абстрактных эмпирических объектах. Что это такое? Есть три вида объектов: 1) вещи сами по себе (объекты); 2) их представление (репрезентация) в чувственных данных (чувственные объекты); 3) эмпирические (абстрактные) объекты.

Данные объекты пропускаются через научное мышление, его «фильтры»: а) познавательная и практическая установка; б) операциональные возможности мышления (рассудка); в) требования языка; г) накопленный запас эмпирического знания; д) интерпретативный потенциал существующих теорий. Главные методы получения информации – наблюдение и эксперимент.

Структура эмпирического уровня:

1) единичные эмпирические высказывания (фиксация результатов единичных наблюдений);

2) Факты – индуктивные обобщения данных наблюдений, т.е. общие утверждения статистического или универсального характера.

3) Законы – особый вид отношений между событиями, для которых характерно постоянство. Устойчивая, повторяющаяся связь явлений и вещей («Все металлы электропроводны». Закон Архимеда: «тела, погруженные в жидкость, вытесняют объем воды, тождественный их весу»).

Теоретический уровень. Задача теории – объяснение реальности. Здесь отражается результат деятельности разума. Средство познания – идеализация, цель которой – конструирование особого типа предметов («идеальных объектов»). Множество таких объектов образуют базу теоретического уровня научного знания. Примеры идеальных объектов: геометрическая точка, линия, плоскость (математика); инерция, абсолютное пространство и время (физика); страты, цивилизации, общественно-историческая формация (социология).

Научная теория – логически организованное множество высказываний о некотором классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях. Идеальные объекты получаются путем абстрагирования от некоторых частных свойств реальных объектов. Создание идеальных объектов контролируется мышлением. Здесь кроме идеализации используется ряд иных методов – мысленный эксперимент, математическая гипотеза, теоретическое моделирование, математизация.

Результат развития теоретического уровня – теоретическое знание. Это — множество организованных в логически взаимосвязанную систему высказываний об идеальных объектах.

Два вида теорий: 1) фундаментальные; 2) описывающие конкретную область реальности, базирующиеся на фундаментальных теориях. Они могут поменяться местами. До ХХ в. фундаментальной была теория Ньютона, потом она стала частным случаем теории относительности Эйнштейна.

Метатеоретический уровень. Базируется на общенаучном знании (метаматематика, металогика). 2 элемента: а) частнонаучная и общенаучная картины мира; б) частнонаучные и общенаучные гносеологические, методологические, логические, аксиологические принципы.

Философские основания науки. Средний между философией и наукой уровень. Идет дискуссия: включать ли их в структуру науки. Здесь содержатся философские предпосылки науки («Числа – сущность вещей», «Числа существуют объективно», «Чтобы жить, люди должны есть, пить и одеваться» — МПИ).

3. Дифференциация и единство уровней научного знания.

Существуют три уровня знания: эмпирический, теоретический, метатеоретический. Каждый из них многослоен внутренне. Эмпирический находится между чувственным знанием и теоретическим, теоретический – между эмпирическим и метатеоретическим, метатеоретический – между эмпирическим и философским. Эти уровни и самостоятельны, и взаимосвязаны. Они несводимы друг к другу. Вопрос о «первичности» одного из уровней ставить нельзя. Связь уровней обеспечивается переводом терминов одного уровня в понятийный аппарат другого.

Источник

Чувственный и рациональный уровни познания. Их формы

Принято выделять два уровня познания — чувственный и рациональный.

Чувственное познание — это познание, осуществляемое при помощи органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса).

Ощущение — отражение отдельных сторон и признаков объекта (например, цвета, твердости, запаха);

Восприятие — отражение целостного объекта (например, яблока);

Представление — воспроизведение чувственного образа объекта в памяти. В отличие от ощущения и восприятия, представление является обобщенным образом; непосредственная связь с конкретным объектом здесь уже утеряна. Поэтому могут возникать представления, в которых комбинируются свойства разных объектов (например, кентавр, сфинкс).

Всякое чувственное восприятие есть субъективный образ познаваемого объекта. Такой образ представляет собой изображение предмета, вместе с тем он несет в себе знаковые компоненты (почувствовав аромат розы, человек может представить себе как она выглядит, вскользь увидев знакомого, он узнает его по жесту, походке и т.п.). Чувственно воспринимая мир, человек опирается на ранее накопленные знания, оценки, предпочтения. Полнота чувственного восприятия зависит и от практики (например, художник может различать больше оттенков цвета, чем человек, профессионально не связанный с художественной деятельностью).

Но может ли человек в едином акте восприятия отобразить вещь во всем многообразии ее связей и закономерностей? Это невозможно, хотя бы потому, что не все эти связи — явные. Чтобы познать существенные, закономерные, необходимые связи, необходимо отвлечься, то есть абстрагироваться, от многочисленных сторон и особенностей чувственно воспринимаемых объектов. Это отвлечение, обобщение, постижение сущности осуществляется на рациональном уровне познания.

Рациональное познание — это познание, осуществляемое с помощью разума, мышления. Существуют три формы рационального познания:

- понятие — фиксирует общие, существенные свойства определенного класса объектов (например, понятия дома, реки);

- суждение — утверждение или отрицание чего-либо, осуществляемое посредством связи понятий (например, дом не построен; река впадает в море);

- умозаключение — логический вывод на основании двух или более суждений (например, у всех домов есть крыша, это — дом, следовательно, у него есть крыша).

В истории философии вопрос о преобладающем значении чувственного или же рационального в познании обсуждался очень широко. Это получило отражение в формировании особых подходов — сенсуализма и рационализма. В настоящее время считается, что:

— чувственные восприятия непосредственно связывают человека с реальностью, с познаваемыми объектами;

— поэтому чувственное познание выступает как основа рационального, оно дает ту исходную информацию о мире, которая далее обрабатывается на рациональном уровне;

— рациональное мышление позволяет абстрагироваться, отвлечься от конкретных особенностей вещей, проникнуть в их суть, открыть законы;

— благодаря этому чувственные восприятия переосмысливаются на основе рациональных знаний. (Например, человек наблюдает восход Солнца, то есть видит, как оно поднимается из-за горизонта, движется по небу над Землей; между тем он знает, что на самом деле Земля движется вокруг Солнца).

Таким образом, чувственное и рациональное в реальном познавательном процессе неразрывно взаимосвязаны.

Источник