- Чувствующий тип

- Экстравертный чувствующий тип

- Интровертный чувствующий тип

- Типы личности по Юнгу

- Экстраверт

- Интроверт

- Мыслительный тип

- Чувственный тип

- Сенсорный (ощущающий) тип

- Интуитивный тип

- ИНТУИТИВНО-ЧУВСТВЕННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ

- Смотреть что такое «ИНТУИТИВНО-ЧУВСТВЕННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ» в других словарях:

- «Несущие свет»: какие черты Карл Юнг выделял для редкого типа личности

- Чем характеризуется особенный тип личности по Юнгу?

- Тест на принадлежность к типу личности INFJ

- Психологические типы как формы психического здоровья

Чувствующий тип

У многих людей оценка информации (и принятие решений) базируется на чувственном отношении к ней, она субъективна. Например, что-то может нравиться или не нравиться, быть приятным или неприятным, любимым или нелюбимым, нравственным или безнравственным и т.д. Обычно такой способ оценки информации сопровождается эмоциональными проявлениями и связан с преимущественным развитием функции чувствования. Таких людей относят к чувствующему типу личности.

Это мягкосердечные, милосердные люди, принимающие всё очень близко к сердцу. Их основным качеством, их показательной чертой является чувствительность и отзывчивость к нуждам других людей. Они часто ставят себя на место других людей, входят в их положение, разделяют чужую боль, поэтому и решения принимают с помощью чувств. Они готовы сделать почти всё, чтобы помочь окружающим, даже за счет собственного комфорта, и порой оказываются в ситуации, когда им приходится откладывать собственные дела, дабы помочь всем, кто нуждается в их помощи.

Люди чувствующего типа очень не любят участвовать в том, что может задеть чувства других людей.

Экстравертный чувствующий тип

Внимание и энергия людей экстравертного чувствующего типа сосредоточены на внешнем мире. Для таких людей крайне важно установить хорошую чувственную связь с окружающей средой и быть в гармонии с объективными ценностями.

Такие люди склонны восхвалять нечто, как «прекрасное» или «хорошее» не потому, что это нечто нравится им лично, а потому что это подходит окружающим и находится в согласии с общественной ситуацией. И это не претензия, и не лицемерие, а подлинное выражение чувства в своей экстравертной форме – акт приспособления к объективному критерию. Без экстравертного чувства «цивилизованная» общественная жизнь была бы, фактически, невозможной. Коллективные выражения в культуре всецело от этого зависят. Экстравертное чувство ведет людей в театр, на концерт, в церковь, на пикник, именины и другие мероприятия.

Экстравертное чувство особенно ясно проявляется в выборе объекта любви: любят «подходящего» человека, который отвечает всем разумным требованиям в отношении возраста, социального положения, дохода, респектабельности его семьи и т.д. Чувство это подлинное, искреннее, просто выраженное в экстравертной форме. Таких «разумных» браков бесчисленное множество. И они, отнюдь, не самые плохие.

Люди экстравертного чувствующего типа хорошо приспосабливаются к окружающей обстановке .

Интровертный чувствующий тип

Интровертный чувствующий тип также обладает свойством приспосабливаться к жизни, главным образом, с помощью чувства, но выраженного в интровертной форме.

Интровертное чувство отличается от экстравертного своей незаинтересованностью объектом. Даже если оно является ведущей функцией, его очень трудно понять. Это чувство очень сильное, но оно не направлено на объект любви. Это любовь ради самой любви. Оно скорее напоминает состояние влюбленности в себя самого. Естественно, что чувства такого рода чаще всего понимаются неправильно, а людей такого типа считают очень холодными. Но это несправедливо – просто их чувства целиком живут внутри них. Интровертное чувство порой может найти свое выражение в тайной религиозности или же в сокровенных поэтических формах, тщательно сохраняемых в тайне.

Тем не менее, внешний мир постоянно вторгается в их жизнь, так как эти люди чувствуют, что их призвание – служить людям. Поэтому они с искренним, глубоким и сильным чувством переживают большинство ситуаций. Близкие и друзья часто критикуют их за то, что они позволяют окружающим злоупотреблять своей добротой. Эти люди чрезвычайно серьезно относятся к своим обещаниям и обязательствам и часто позволяют другим пользоваться собой в собственных интересах. Вероятно, чаще, чем любой другой тип, они оказываются в положении человека, о которого все «вытирают ноги» – и на работе, и дома, и в любой другой ситуации.

Понять людей этого типа очень сложно. Они большей частью молчаливы, неприступны, непонятны, часто скрываются за детской или банальной маской .

Конец ознакомительного варианта фрагмента книги

Источник

Типы личности по Юнгу

Два устойчивых типа: экстраверт и интроверт

Экстраверт

характеризуется врожденной тенденцией направлять свою психическую энергию, или либидо, вовне, связывая носителя энергии с внешним миром. Данный тип естественно и спонтанно проявляет интерес и уделяет внимание объекту – другим людям, предметам, внешним манерам и благоустройству. Экстраверт ощущает себя наилучшим образом, когда имеет дело с внешней средой, взаимодействует с другими людьми. И делается беспокойным и даже больным, оказываясь в одиночестве, монотонной однообразной среде. Поддерживая слабую связь с субъективным внутренним миром, экстраверт будет остерегаться встречи с ним, будет стремиться недооценить, умалить и даже опорочить любые субъективные запросы как эгоистические.

Интроверт

характеризуется тенденцией своего либидо устремляться вовнутрь, непременно связывая психическую энергию со своим внутренним миром мысли, фантазии или чувства. Интроверт наиболее успешен в то время, когда он освобожден от обязанности приспосабливаться к внешним обстоятельствам. Интроверт предпочитает свой “тесный мирок” и немедленно замыкается в больших группах.

Четыре функциональных типа: мыслительный, чувственный, сенсорный, интуитивный.

Мыслительный тип

идентифицирует себя с мыслительными процессами и не осознаёт в себе наличия других функций, а попросту подавляет их; его мышление носит автократический характер, интеллектуальные формулы сковывают целостное проявление жизни. Чувство оказывается подчиненной функцией. Человеческие взаимоотношения сохраняются и поддерживаются лишь до тех пор, пока они служат и следуют управляющим интеллектуальным формулам, во всех иных случаях они легко приносятся в жертву.

Чувственный тип

соответственно больше распространен у женщин. Утверждение и развитие межличностных взаимодействий и отношений партнерства являются здесь главной целью. Чувствительность и отзывчивость к нуждам других являются показательной чертой, основным качеством данного типа. Самое большое удовлетворение здесь встречает переживание эмоционального контакта с другими людьми. В своем крайнем проявлении этот функциональный тип может вызывать неприязнь своим чрезмерным интересом, нездоровым любопытством по поводу личных дел других. Мышление оказывается функцией подчиненной, как таковое обслуживая интересы чувственных взаимоотношений.

Сенсорный (ощущающий) тип

характеризуется приспособленностью к обычной сиюминутной реальности, к “здесь и сейчас”. Ощущающий тип выглядит устойчивым и земным, реальным и настоящим в смысле готовности “жить” в данную минуту, но одновременно он выглядит довольно глупым. Ощущающий тип фактически подавляет интуитивные проявления как нереалистические фантазии и таким образом избавляется от обременительных дрожжей внутренней неуклюжести, инертности.

Интуитивный тип

мотивируется главным образом постоянным потоком новых видений и предчувствий, проистекающих от его внутреннего активного восприятия. Все новое и возможное, непонятное и другое, отличное являются приманкой для данного типа. Интуитивный тип чаще ухватывает слабые связи между вещами, которые для других кажутся несвязанными и чуждыми. Его разум работает скачкообразно и быстро, трудно проследить его действие. Если попросить его действовать более медленно, он может раздражаться и посчитать своих собеседников тугодумами и тупицами. Ощущение как психическое свойство у него подчинено и подавленно. В реальной жизни зачастую такой человек остается непонятым окружающими, и его прозрения, если в результате они оказываются конструктивными, должны терпеливо разрабатываться другими людьми

Источник

ИНТУИТИВНО-ЧУВСТВЕННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР . Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин . 2009 .

Смотреть что такое «ИНТУИТИВНО-ЧУВСТВЕННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ» в других словарях:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ — абстракция, автоматизация, автоматизм, аграмматизм, адаптация, адаптация сенсорная, адаптация социальная, адаптивность, адекватность восприятия, адекватность ощущений, аккультурация, акмеология, акселерация, акт деятельности, активизация,… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

КОГЕН — (Cohen) Герман (1842 1918) немецкий философ, основатель и виднейший представитель марбургской школы неокантианства. Основные работы: ‘Теория опыта Канта’ (1885), ‘Обоснование Кантом этики’ (1877), ‘Обоснование Кантом эстетики’ (1889), ‘Логика… … История Философии: Энциклопедия

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ — Гносеология (от греч. gno sis знание, logos слово, понятие), Эпистемолог и я (от греч. episteme знание) раздел философии, исследующий природу человеческого познания, его источники и предпосылки, отношение знания к предмету познания, условия… … Философская энциклопедия

ДИАЛЕКТИКА — [греч. διαλεκτική (τέχνη) искусство беседы, от διαλέϒομαι спор], философский и богословский термин, обозначающий на различных этапах его существования: 1) искусство спора в диалоге; 2) установление противоположностей и связи между ними; 3) способ … Православная энциклопедия

Декарт Рене — Декарт основатель современной философии Альфред Н. Уайтхед писал, что история современной философии это история развития картезианства в двух аспектах: идеалистическом и механистическом , res cogitans ( мышления ) и res extensa (… … Западная философия от истоков до наших дней

ГЕРМЕНЕВТИКА БИБЛЕЙСКАЯ — отрасль церковной библеистики, изучающая принципы и методы толкования текста Свящ. Писания ВЗ и НЗ и исторический процесс формирования его богословских оснований. Г. б. иногда воспринимается как методическая основа экзегезы. Греч. слово ἡ… … Православная энциклопедия

Источник

«Несущие свет»: какие черты Карл Юнг выделял для редкого типа личности

Москва, 12.10.2021, 20:28:36, редакция FTimes.ru, автор Елена Черненко.

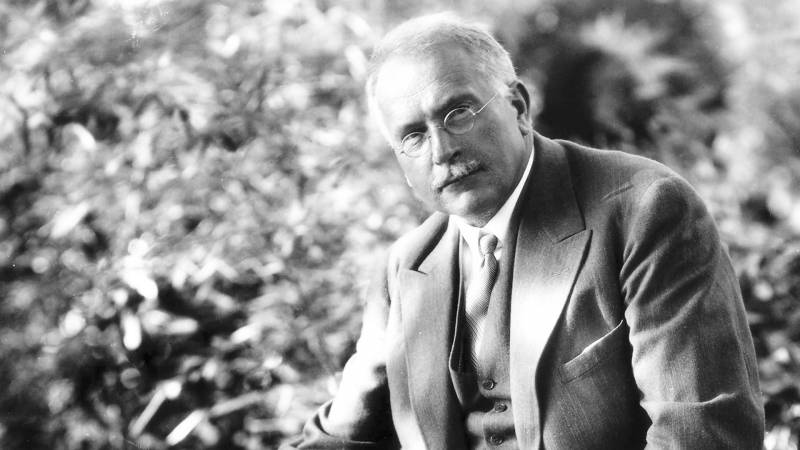

Есть такие люди, которые заряжают энергией всех вокруг, ведь они и сами горят идеями, неустанно мечтают и стремятся изменить мир к лучшему. Карл Юнг, основоположник аналитической психологии, выделил специальный тип личности, характеризующий этих людей. Он называл их «Несущие свет».

Такой типаж является настолько редким, что встречается на чаще, чем в 1 проценте от общего числа людей на Земле. И если вам повезло общаться с такими людьми, это стоит воспринимать как большой подарок.

Чем характеризуется особенный тип личности по Юнгу?

Карл Юнг ввел новую аббревиатуру для обозначения особенного типа людей — INFJ. С английского ее можно перевести так: интроверты, интуитивно направленные, чувствующие и сочувствующие другим людям.

Это довольно редкое сочетание личностных характеристик, согласно статистике, встречающееся всего в одном проценте из ста. Люди INFJ отличаются тягой к справедливости, при этом хотят ее не только для себя, но и для всех людей, потому что легко входят в состояние эмпатии. Они всегда остаются верными своим идеалам и убеждениям, не оглядываются на переменчивую моду и социальные установки. Часто смыслом жизни таких людей является улучшение какой-то сферы, благотворительность, помощь обездоленным.

Их чувствительность на первый взгляд может показаться слабостью. Но на самом деле согнуть их волю невозможно. Они стараются делать осознанными все свои мысли и поступки.

Тест на принадлежность к типу личности INFJ

Если у вас есть четыре или больше похожих качеств, то вы счастливчик, относящийся к уникальному типу личности:

1. Люди типа INFJ никогда не теряют веру в лучшее, даже если жизнь не балует их. Они знают, что трудности временны, а тратить энергию на сожаления неразумно.

2. Они не выбирают легких путей, потому что знают, что дорога к лучшему всегда терниста, а за дарами не лень отправиться даже в долгий и изнурительный путь. Цель светит им вдали, словно путеводная звезда. Потому идти к ней они умеют с легким сердцем.

3. Они всегда доверяют голосу интуиции, даже если он противоречит логике. Потому что веления души бывают не всегда столь ясны для холодного рассудка, но в конечном итоге они оказываются истинными.

4. Люди типа INFJ не стремятся обзавестись множеством друзей. Им достаточно всего нескольких близких, чтобы чувствовать себя вполне счастливыми.

5. Такая личность всегда тонко ощущает переживания других, может угадать настроение, ощущать чужие эмоции так же сильно, как свои собственные. Это их ранит, потому такие люди стараются помочь окружающим, сделать их жизнь лучше и светлее. Именно из-за своей чувствительности им порой нужно уединение, чтобы восстановить энергию.

6. Они хорошо чувствуют, когда им пытаются сказать неправду. Высокий уровень эмпатии помогает безошибочно угадывать намерения людей, потому они не так беззащитны, как кажется. Нет, они не читают мысли дословно, но могут угадать их ход, а также понять, куда клонит собеседник и к чему стремится.

7. Нестандартное мышление, постоянное расширение границ видимого мира помогает им творить новые миры в своем сознании. Они не ограничиваются шаблонами, поэтому могут создавать великие произведения искусства.

8. Им не нужно лидерство и гонка за властью, но если они оказываются ответственными за что-то, то можно ожидать самого добросовестного подхода к делу. Их пример нередко воодушевляет толпу, и люди интуитивно тянутся к ним.

9. Личности типа INFJ часто записывают свои соображения на бумагу. Таким образом они структурируют свои идеи, а также доносят их до окружающих именно в письменном виде. Они интроверты, и не привыкли говорить об этом с трибуны.

10. Любые неприятности такие люди воспринимают как неизбежный закон жизни. Добро и зло вечно сменяют друг друга, но они будут делать все, чтобы добра было больше.

Источник

Психологические типы как формы психического здоровья

Существуют различные подходы к классификации людей по психологическим качествам. Они представлены, например, в хрестоматии «Психологическая типология». Согласно общему определению, типы представляют собой группы людей, различающиеся по одному или нескольким психологическим качествам, свойствам. Возникает вопрос: каким же из этих свойств отдать предпочтение? Мы уже говорили о различии приобретенных и врожденных (конституциональных) свойств. Очевидно, что приобретенные свойства дадут нам бесконечное разнообразие типов, отображающих общие признаки «менталитета» социальных групп — возрастных, тендерных, профессиональных, политических, религиозных и т. д. Подобные социально-психологические типы, являясь результатами более-менее длительного научения и адаптации, представляют «поверхностный слой» психики и поэтому не могут служить надежной основой дифференцированной психокоррекции и психотерапии. Гораздо перспективнее те типологии, которые хотя бы частично учитывают врожденные психические свойства, помогают человеку сформировать долговременный и устойчивый образ собственного психического здоровья.

К сожалению, современное состояние психофизиологии и психогенетики пока не позволяет построить «глубинную» типологию, обусловленную структурно-функциональными особенностями центральной нервной системы. Современные типологии основаны на данных наблюдения и эксперимента. Их можно подразделить на частные, описывающие отдельные сферы психики (например, темперамент, характер, интеллект), и общие, дающие интегральные описания личности в целом.

Очевидно, что нас в первую очередь интересуют интегральные типы. Известно, что эту проблему наиболее подробно анализировал К. Г. Юнг в своем обширном труде «Психологические типы». Автор выделил два интегральных типа — экстравертов и интровертов.

Последующие психогенетические исследования, в частности Г. Ю. Айзенка (1951), подтвердили наследственную обусловленность этих характеристик. Их интегральность, отнесенность ко всем психическим сферам тоже не вызывает сомнений. Однако, учитывая накопленный за 80 лет экспериментальный и психотерапевтический опыт, можно признать, что выделенные К. Г. Юнгом функциональные типы описывают более глубокие и существенные индивидуальные различия, нежели экстра- и интроверсия. К доминирующим психическим функциям Юнг относил сенсорику и интуицию, мышление и чувство, рациональность и иррациональность. Американский психолог Д. Кейрси в 1950-е гг. развил и дополнил концепцию Юнга с учетом последних достижений как когнитивно-бихевиоральной, так и экзистенциально-гуманистической психологии. В результате Кейрси создал представление о четырех интегральных психологических типах, различающихся по наиболее существенным психологическим характеристикам — от ценностно-мотивационной структуры до наблюдаемого стиля поведения.

К пониманию теории Д. Кейрси проще всего подойти, отталкиваясь от хорошо известного представления великого физиолога И. П. Павлова о мыслительном и художественном типах людей. Мыслительный тип отличается «технологическим менталитетом», стремится логически осмыслить и понять явления жизни, придать им рациональный оттенок. Художественный тип, напротив, уклоняясь от «голой» рациональности, воспринимает жизнь эстетически, чувственно, пристрастно. Если разделить каждый из этих типов на две разновидности, мы получим психологические описания, весьма близкие к тем, которые дал Кейрси.

Д. Кейрси выделяет четыре психологических типа:

- «Прометей» (интуитивно-логический);

- «Эпиметей» (сенсорно-планирующий);

- «Аполлон» (интуитивно-чувственный);

- «Дионис» (сенсорно-импульсивный).

Первые два представляют собой разновидности мыслительного типа И. П. Павлова, третий и четвертый — разновидности художественного типа.

Итак, люди первого, интуитивно-логического типа — это мыслители-теоретики, стремящиеся к новому знанию ради знания, их «научная жилка» подталкивает к построению более-менее правдоподобных концепций не только относительно мировых проблем, но и прозаических, будничных жизненных ситуаций. К планируемым намерениям и совершаемым поступкам люди этого типа относятся как к своего рода экспериментам по проверке собственных гипотез. Отсюда проистекает склонность к нестандартному, рискованному в морально-этическом смысле поведению.

Люди интуитивно-логического типа мало ориентированы на внешние критерии, зачастую скрытны и холодны в общении, обладают высокой, но неустойчивой самооценкой, весьма уверены в себе, нередко характеризуются незрелой эмоциональностью, их академические способности, как правило, высокие. Они составляют всего 10 % в общей популяции.

Представители второго, сенсорно-планирующего типа — это мыслители-практики, их ум избегает всего неясного, они всегда думают о деле, стремясь внести в него порядок, организованность и логическую последовательность. Склонны придерживаться социальных норм и стереотипов, особенно с их внешней, ритуальной стороны. Им свойственно серьезное и ответственное отношение к различным видам деятельности и общения, которые осознаются ими как выполнение определенных обязанностей, причем рационально обоснованных. Их можно назвать разумными конформистами. Сенсорно-планирующие лица серьезны, рассудительны, надежны, лишены особых причуд и эстетических притязаний, нередко проявляют тенденцию к периодическим снижениям настроения, практичны, отчасти чопорны и пессимистичны, их академические способности, как правило, средние. Они составляют 40 % в общей популяции.

Люди третьего, интуитивно-чувственного типа — это художественные натуры, высокочувствительные к эстетическим и этическим сторонам жизни, обладающие прирожденной эмпатией и высоким интересом к другому человеку. Они придают большое значение духовным исканиям, которые могут привести к глубокой и искренней религиозности. В неформальном и профессиональном общении находят наибольшее удовлетворение. Их конформизм носит аффективно-обусловленный характер, основанный наличных симпатиях и антипатиях. Интуитивно-чувственные лица весьма лабильны, эмоциональны, эстетически ориентированы, приятны в общении, легко выходят из рамок формального поведения, мечтательны, оптимистичны, чувствительны и чувственны, порой капризны, легко заражаются чужими эмоциями. Их академические способности, как правило, средние. Они, как и второй тип, составляют 40 % в общей популяции.

Наконец, люди четвертого, сенсорно-импульсивного типа — это тоже художники, однако с большей долей прагматизма, чем у интуитивно-чувственных, не склонные, в отличие от них, к сентиментальности и романтизму. Их художественное начало проявляется в мастерстве спонтанных и скоротечных коммуникаций и психомоторной одаренности. Они любят вносить в жизнь игровые и непредсказуемые элементы. Это практические нонконформисты, которых трудно вовлечь во все рутинное, заранее известное, скучное. Сенсорно-импульсивные лица весьма мало предсказуемы, склонны к риску, практичны и трезво реалистичны, стабильно оптимистичны, бесхитростны, весьма активны, не склонны к абстрактным рассуждениям, решительны. Их академические способности, как правило, невысоки. Их доля составляет 10 % в общей популяции.

Д. Кейрси разработал личностный опросник, который позволяет надежно диагностировать указанные психологические типы у психически нормальных людей.Аналогичные результаты можно получить, используя различные версии «Типологического индикатора» (опросника) Майерс-Бриггс.

Углубленное изучение типологических групп как в обычных, так и в ряде экстремальных жизненных ситуаций показало, что существуют многочисленные и устойчивые различия между типами. В обычных условиях существования типологические группы отличались прежде всего своими мотивационно-ценностными структурами.

Приведем данные известной методики М. Рокича, в которой ценности разделяются на два класса: ценности-цели и ценности-средства (для достижения этих целей). Люди интуитивно-логического типа на первые места в списке ценностей-целей (после здоровья) ставят «творчество» и «жизненную мудрость». На последних местах в списке оказались «развлечения», «красота природы и искусства» и «семья». Они отдали приоритет и соответствующим ценностям-средствам. Первые места во втором списке у них занимают «образованность», «широта взглядов» «смелость в отстаивании своих взглядов», «твердая воля», последние — «жизнерадостность», «воспитанность» и «аккуратность».

У лиц сенсорно-планирующего типа после здоровья на первых местах оказались «активная деятельная жизнь», «интересная работа», затем «друзья». Наименьшую ценность для них представляют такие, видимо, чересчур «высокие» понятия, как «творчество», «счастье других людей», «любовь». Среди ценностей средств сенсорно-планирующие, в отличие от остальных, отдали предпочтение «честности» и «воспитанности» и полностью отвергли «высокие запросы». Это действительно «органически порядочные» люди, которые умеют организовать и свою, и чужую жизнь. Именно они знают и соблюдают меру во всем. Представители других типов могут на них положиться.

Интуитивно-чувственные лица после здоровья на второе место поставили «друзей». Лица этого типа испытывают наибольшую потребность в других людях. Отвергаются ценности «творчества», «развлечений», «счастья других людей». Интуитивно-чувственные романтики высоко ценят «воспитанность», «широту взглядов» и пренебрегают «исполнительностью», поставив ее на последнее место в списке ценностей-средств.

Представители четвертого, сенсорно-импульсивного типа в списке из восемнадцати ценностей поставили здоровье на тринадцатое место. На первом месте у них оказалась «любовь», на втором — «материально обеспеченная жизнь», на третьем — «друзья». На последние места в списке они поставили «познание», «творчество» и «счастье других людей». Такую ценность, как «семья», они ставят на пятое место — гораздо выше других типов. Среди ценностей-средств для сенсорно-импульсивных важнее всего «жизнерадостность», «аккуратность» и «независимость», а наименьшее значение имеют такие качества, как «чуткость», «ответственность», «исполнительность» и, увы, «честность». Что же, за жизнерадостность приходится платить!

Таким образом, мы приходим к выводу, что каждый психологический тип имеет свои ценностные приоритеты, свои представления о счастье и жизненном успехе. «Над типологической» ценностью можно признать только здоровье, а также индивидуализм (малая степень заботы о счастье других людей).

Различие ценностных структур и мировоззрения приводят людей различных типов к специфическим психологическим проблемам. Остановимся коротко на важнейших из них, выявленных в результате группового анкетирования и подтвержденных в ходе многочисленных индивидуальных психологических консультаций.

Для интуитивно-логических лиц характерна неустойчивая самооценка с резкими перепадами в сторону повышения и снижения (в 80 % случаев). Весьма часто они отмечают неумение и нежелание подчиняться, а также затруднения в неформальном общении (в том числе с противоположным полом). Сенсорно-планирующий тип отличают затруднения в неформальном общении, в целом же эти люди самоуверенны и хорошо адаптируются в любом социальном контексте.Интуитивно-чувственный тип избыточно чувствителен к эмоциональному климату в группе; эти лица весьма часто отмечают недостаточные навыки психической саморегуляции и жалуются на свои ограниченные организаторские способности. Для сенсорно-импульсивных в первую очередь характерно неумение и нежелание подчиняться.

Таким образом, индивидуально-типологический подход предоставляет возможность экономным и удобным способом выявлять психологические проблемы клиента и намечать пути их оптимального решения.

Наряду с обычными жизненными ситуациями выявляются также существенные типологические различия в кратковременных и длительных стрессовых ситуациях. В качестве примера кратковременного стресса приведем данные обследования группы студентов-медиков в процессе сдачи важного курсового экзамена. Использовались психологические, физиологические и эндокринологические методы для оценки форм и выраженности стресса. Заметим, что экзаменационный стресс мало поддается тренировке, человек реагирует на него в соответствии со своими природными качествами. Как и ожидалось, психологические типы реагировали в экспериментальной ситуации по-разному. Наиболее чувствительными к стрессу оказались лица интуитивно-чувственного типа. Они дали острую, но кратковременную реакцию в форме чувства тревоги, выраженного напряжения функции сердца, большого выброса в кровь гормонов надпочечников и щитовидной железы. Сходную по силе реакцию давали студенты сенсорно-планирующего типа, однако эта реакция оказалась продолжительной, приобретала инертный и даже застойный характер. Лица сенсорно-импульсивного типа реагировали на стресс относительно слабо и кратковременно. В отличие от других типов их самочувствие на экзамене заметно повысилось. Можно сказать, что для них экзамен оказался хоть и небольшим, но праздником. Повышения уровня тревоги они не испытывали. Их средний балл на данном экзамене — «удовлетворительно», в то время как у остальных — «хорошо». Студенты интуитивно-логического типа в данной выборке практически отсутствовали, что обусловлено их малой склонностью к врачебной профессии. Этому типу более свойственны профессии группы «человек-знак».

Можно сделать вывод, что экзаменационная ситуация имела разную значимость для студентов трех исследованных типов. Наименьшей ценностью экзамен обладал в глазах людей сенсорно-импульсивного типа. Это наблюдение полностью укладывается в картину их ценностных приоритетов, описанную выше. Поэтому они обошлись минимальными физиологическими затратами. Наибольшую значимость экзамен имел для лиц сенсорно-планирующего типа. Судя по конечному результату, эти студенты добросовестно готовились к испытанию своих знаний, всерьез переживали и получили заслуженные оценки, однако большой физиологической ценой. Этот факт тоже соответствует их психологическому «портрету». Что касается интуитивно-чувственных, то они реагировали весьма бурно, но быстро разгружались от стрессорных переживаний. По-видимому, это одно из проявлений их общей адаптивной стратегии.

Выявлены типологические различия и в ситуациях длительного стресса. В частности, наблюдалась группа молодых людей, направленных на службу из средних широт на Крайний Север. Им приходилось приспосабливаться к суровейшему климату, жестким социальным условиям совместного проживания, новым профессиональным обязанностям. Указанные лица выступали в качестве специалистов преимущественно физического профиля деятельности. В исследовании был задействован обширный комплекс психологических, физиологических и медицинских методик. Установлено в основном следующее.

Высокие широты для вновь прибывших туда лиц — экстремальная среда, требующая значительного напряжения адаптационных механизмов. Один из важных факторов, влияющих на процесс адаптации в условиях высоких широт, — это типологические особенности личности. При оценке общего состояния здоровья установлена изначально лучшая, исходя из индекса общей адаптации, приспособленность к условиям Крайнего Севера представителей сенсорно-планирующего типа, обладающих, кроме того, наибольшими резервами адаптации. Интуитивно-чувственные заняли второе место, сенсорно-импульсивные — третье, причем они обладали наименьшими возможностями для дальнейшей адаптации. Наконец, интуитивно-логический тип оказался менее всего приспособленным к условиям высоких широт. Анализ успешности профессиональной деятельности и нормативности поведения обследованных показал следующее. Наилучшими по этим двум показателям были опять же сенсорно-планирующие. На втором месте находились интуитивно-логические. Их высокий интеллектуальный потенциал оказался невостребованным ввиду преимущественно физического профиля профессиональной деятельности. Интуитивно-чувственные достаточно успешно справлялись со служебными обязанностями. В то же время нормативность их поведения была ниже среднего. Успешность профессиональной деятельности сенсорно-импульсивных была ниже среднего уровня, а нормативность поведения — ниже всех, значительно ниже среднего уровня. Лица этого типа дали большую часть грубых дисциплинарных проступков за исследуемый промежуток времени. Таким образом, психологический тип может способствовать или препятствовать как биологической, так и социальной адаптации человека в длительно действующих экстремальных условиях.

На основании изложенных фактов можно сделать вывод о существовании четырех типологически обусловленных форм психического здоровья. Дл я каждого из четырех типов оптимальной жизненной стратегией является всемерное самораскрытие своих типологических особенностей (в выборе профессиональной и других видов деятельности и отдыха, в выборе сексуальных и брачных партнеров, друзей и знакомых и т. д.) при одновременном неуклонном развитии и тренировке приобретенных качеств, которые приближают их к представителям остальных трех типов. Нахождение оптимального баланса между указанными двумя тенденциями — поиском «истинно своего», природно предназначенного, и овладением

«чужими», по необходимыми для успешной адаптации навыками — одно из важнейших условий сохранения психического здоровья.

С учетом всего вышеизложенного сформулируем краткие рекомендации по психокоррекции и психологической самопомощи для представителей четырех описанных типов.

Интуитивно-логический тип. Вероятные области формирования признаков невротизации: дефицит самореализации в сфере интимного общения, сложности эмоционального отреагирования в межличностных взаимоотношениях. В случае формирования патологии этот психологический тип следует расценивать как «маркер» резистентной к терапии симтоматики (в частности, с астено-адинамическими, астено-депрессивными, гипобулическими, обсессивными и ипохондрическими явлениями), Коррекционная работа с клиентами — представителями интуитивно-логического типа имеет следующую специфику. Ведущие психологические проблемы лиц этого типа относятся к коммуникации «близкого круга» (ближайшие друзья, сексуальные партнеры), а также связаны с нестабильностью самооценки. Это обычно проявляется в чувстве одиночества, порывистых и непродуманных попытках его преодоления, чередовании недовольства собой с самопереоценкой, заносчивостью, высокомерием. Отсюда представляется оправданным считать основными направлениями психокоррекции лиц указанного типа стабилизацию самооценки с опорой на наиболее существенные индивидуальные качества, а также развитие навыков невербальной коммуникации, экспрессивности и открытости в процессе общения. Предпочитаемый стиль взаимодействия психолога с лицами этого типа — недирективный, дискуссионный, рационально-конструктивный, акцентированно безобвинительный и безоценочный. Из психотерапевтических методик предпочтительны индивидуальные психодинамические техники в их краткосрочных вариантах в сочетании с техниками экзистенциально-гуманистической терапии.

Сенсорно-планирующий тип. Учитывая высокую эмоциональную стабильность этого типа, следует иметь в виду повышенную вероятность соматизированных невротических расстройств и психосоматозов. Это проявляется в форме обостренной, но скрытой чувствительности к резким переменам, недостаточной гибкости поведения, трудностей в адекватной демонстрации и передаче своих чувств. Отсюда вытекает основная цель психологической коррекции — повышение коммуникативной компетентности, развитие навыков саморегуляции в процессе общения — как делового, так и неформального. Предпочитаемый стиль проведения

психологической консультации — директивный, рационально-строгий (деловой) с выдачей четких и определенных рекомендаций. Из психотерапевтических методик в первую очередь приемлемы бихевиоральные, включая прямую суггестию и эриксонианский гипноз. В качестве дополнительных эффективны также терапевтические техники в рамках гуманистического направления, способствующие росту самосознания и личностному росту, в частности экзистенциальная психотерапия.

Интуитивно-чувственный тип. Данный тип способствует глубокому вовлечению личности в картину пограничного расстройства (истерические, тревожные, аффективно-шоковые , эксплозивные реакции, панические атаки) с преимущественными нарушениями в аффективной и мотивационной сферах. Это проявляется в повышенной ранимости, незащищенности от отрицательных эмоций, «застревании» на травмирующих ситуациях, вспыльчивости, излишней мечтательности в ущерб практическим делам. Основные цели психологической коррекции: формирование устойчивых навыков саморегуляции состояний, развитие волевых качеств и организаторских способностей.

Предпочитаемый стиль взаимодействия психолога с клиентом — поддерживающий, недирективный, основанный на принципах гуманистического направления психотерапии (эмпатия, аутентичность, «отзеркаливание», встречная исповедь и др.). Из психотерапевтических методик предпочтительны «аффект-центрированные» техники, обеспечивающие эмоциональное отреагирование (кататимно-имагинативная терапия, клиент-центрированная терапия, гештальт-терапия, арт-терапия и др.).

Сенсорно-импульсивный тип. В случаях невротизации данный тип способствует ярким проявлениям патологии и возможным переходам ее в глубокие формы. Возможные области формирования невротических расстройств: конфликты и напряженность в профессиональной сфере, всевозможные ограничения свобод, внешняя регламентация различных сторон жизни. Дезадаптация проявляется в форме перевозбуждения, экзальтации, непоследовательности, хаотичности социальных связей, увлечений и интересов. Отсюда вытекает основная цель психологической коррекции — развитие и укрепление волевых качеств, повышение внутренней организованности и самодисциплины, углубление самопонимания. Предпочитаемый стиль проведения психокоррекции — игровой, спонтанный, с элементами психодрамы и эмоциональной экспрессии, общение с клиентом на короткой дистанции и в «приземленной» форме. Из психотерапевтических методик наиболее приемлемы мало-структурированные когнитивно-бихевиоральные техники с неожиданной сменой ролей, переменами «мизансцен», оживленными дискуссиями, интенсивным контактом между психотерапевтом и пациентом. Учитывая способность лиц данного типа к непроизвольному подражанию, возможно применение внушения через пример, а также иных форм внушения. В качестве дополнительных вполне приемлемы бихевиоральные техники модификации поведения.

Можно сделать заключение, что понимание и учет человеком собственных типологических особенностей способствуют повышению адаптационного потенциала личности и сохранению психического и физического здоровья.

Источник