ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Общая психология

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Предлагаемая вниманию читателя книга написана в соответствии с учебной программой курса «Общая психология». Автор не ставил перед собой задачи дать переоценку системы психологических взглядов, а ориентировался на наиболее объективное и максимально доступное изложение учебных вопросов с общепризнанных позиций. Представленные в этом учебнике материалы являются результатом обобщения работ известных отечественных и зарубежных психологов и соответствуют требованиям Государственного стандарта подготовки специалистов.

Основой учебника являются работы классиков отечественной психологии:

С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, Б. М. Теплова, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова и многих других известных российских ученых. Но психология пополняется все новыми и новыми знаниями, в связи с чем пересматриваются отдельные теоретические положения этой научной дисциплины. Поэтому существует необходимость периодически обновлять классический учебный материал. При создании данной книги был осуществлен анализ значительного количества учебников и учебных пособий, в том числе таких авторов, как Ю. Б. Гиппенрейтер, Р. С. Немов, А. А. Реан, Е. И. Рогов и др. Проанализированы позиции и взгляды представителей двух ведущих российских психологических школ — московской и петербургской.

Выход в свет этого учебника был бы невозможен без помощи многих людей. Автор выражает искреннюю благодарность за содействие и поддержку в работе декану факультета психологии и педагогики Ленинградского государственного областного университета В. Л. Ситникову, а также профессору А. А. Реану, взявшему на себя труд по рецензированию книги. Особую признательность автор выражает сотрудникам издательства «Питер», принимавшим непосредственное участие в подготовке книги к печати.

Часть 1 Введение в общую психологию

• Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

• Глава 2. Психология в структуре современных наук

• Глава 3. Понятие о психике и ее эволюции

• Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека

• Глава 5. Психологическая теория деятельности

• Глава 6. Неосознаваемые психические процессы

Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы

Краткое содержание

Методологические основы изучения человека. Общие принципы познания мира. Подход Б. Г. Ананьева к изучению человека как биосоциального существа. Понятия «индивид», «субъект деятельности», «личность». Первичные и вторичные свойства человека как индивида. Общие характеристики личности. Отличительные черты человека как субъекта деятельности. Понятия «сознание» и «деятельность».

Науки о человеке и человечестве. Исследования человека как биологического вида, труды К. Линнея. Общее представление об антропологии. Психологические аспекты исследования человека как биологического вида: сравнительная психология, зоопсихология, общая психология. Общие проблемы исследования перехода человека из животного в социальный мир. Науки, изучающие социогенез человека. Науки, изучающие взаимодействие человека с природой. Общие проблемы исследования человека как индивида и его онтогенеза.

Психология как наука. Психология как гуманитарная наука. Житейские и научные психологические знания. Значение термина «психология». Психология как паука о психике и психических явлениях. Предмет психологии. Классификация психических явлений: психические процессы, психические состояния, психические свойства. Психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психические состояния как характеристика общего состояния психики. Основные характеристики психических состояний: длительность, направленность, устойчивость, интенсивность. Психические свойства личности: направленность, темперамент, способности, характер.

Основные методы психологических исследований. Общее представление о методах научного исследования. Основные группы психологических методов: объективные и субъективные. Основные субъективные методы психологии: наблюдение, включенное наблюдение, самонаблюдение, опрос (письменный, устный, свободный). Субъективные методы количественной оценки психических явлений. Основные чины психологических тестов. История создания тестов. Проективные тесты и эксперимент (лабораторный, естественный). Общее представление о методах моделирования.

1.1. Методологические основы изучения человека

Как понять поведение другого человека? Почему люди обладают разными способностями? Что такое «душа» и какова ее природа? Эти и другие вопросы всегда занимали умы людей, причем со временем интерес к человеку и его поведению постоянно возрастал.

Рациональный подход к познанию мира основывается на том, что окружающая нас действительность существует независимо от нашего сознания, может быть исследована опытным путем, а наблюдаемые явления вполне объяснимы с научных позиций. Для реализации такого подхода необходимо иметь общее представление о предмете исследования. В различных направлениях науки ученые не-

ИменаАнаньев Борис Герасимович (1907–1972) — выдающийся российский психолог. Научную деятельность начал в качестве аспиранта в Институте мозга еще при жизни В. М. Бехтерева. В 1968–1972 гг. был деканом факультета психологии ЛГУ. Является основателем ленинградской психологической школы. Автор фундаментальных работ в области чувственного восприятия, психологии общения, педагогической психологии. Предложил систему человекознания, в которой были интегрированы данные различных наук о человеке. однократно предпринимали попытки сформулировать целостное представление о человеке. Конечно, такое представление существует и в психологии.

Ананьев Борис Герасимович (1907–1972) — выдающийся российский психолог. Научную деятельность начал в качестве аспиранта в Институте мозга еще при жизни В. М. Бехтерева. В 1968–1972 гг. был деканом факультета психологии ЛГУ. Является основателем ленинградской психологической школы. Автор фундаментальных работ в области чувственного восприятия, психологии общения, педагогической психологии. Предложил систему человекознания, в которой были интегрированы данные различных наук о человеке.

Один из наиболее популярных в отечественной психологии подходов к изучению человека был предложен Б. Г. Ананьевым. Оценивая значение деятельности Ананьева для отечественной науки, в первую очередь необходимо подчеркнуть, что им был разработан принципиально новый методологический подход к исследованию психики человека. Это позволило не только выделить новые разделы психологии, которые до этого не существовали как самостоятельные, но и по-новому взглянуть на самого человека. Говоря об

Источник

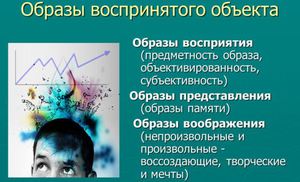

Субъективность чувственное отражение реальности, что это такое?

Понятие реальности и её видов

Так, реальность представляет собой:

- существующее вообще;

- объективно сущий мир;

фрагмент всей совокупности объектов и явлений, который составляет определённую сферу той или иной науки и др.

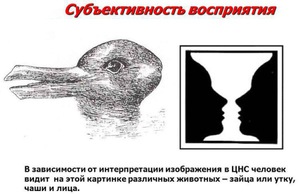

В связи с тем, что человек – это сознательное существо, которое воспринимает существующий мир через призму собственных ощущений, реальность подразделяется на объективную и субъективную. Объективная реальность есть вся совокупность предметов и явлений окружающего мира, существующая вне сознания человека. Иными словами, это все то, что существует независимо от нас и в независящем от нас проявлении.

Субъективное отражение реальности

Субъективность в целом означает выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем мире, его точки зрения, чувства, убеждения и желания.

Субъективная же реальность – это совокупность предметов и явлений окружающего мира, которая существует в сознании человека. Все, что мы видим, слышим, ощущаем из окружающей нас среды, воспринимается нами сугубо индивидуально, сквозь призму наших органов чувств и результат этого взаимодействия с миром у каждого человека исключительно свой.

Бесчисленное множество предметов и явлений действительности ежеминутно воздействуют его органы чувств человека и отражаются его мозгом в виде:

- ощущений;

- мыслей;

- стремлений;

- представлений;

чувств.

Это приводят к совершению человеком тех или иных действий в виде некой реакции. Это отражение действительности нашим мозгом посредством всевозможных психических явлений составляет субъективный мир человека, который представляет собой образ объективного мира, существующего вовне и автономно от нашего сознания.

Сознание есть отражение различных сфер объективной реальности, в большей своей части оно характерно живой природе, однако, высочайший уровень развития и организации сознания принадлежит человеку.

Человеческое сознание представляет собой высшую форму отражения. Пропуская окружающую действительность через собственную призму восприятия, сознание отражает её через понимание полученного опыта. Формируя различные идеи и концепции, сознание трансформирует реальность человека путём превращения материи в идею. Затем сознание воплощает эту идею в новых видах материи, которые порождают, в свою очередь, новые идеи. Процесс этой трансформации бесконечен, так как сознание отражает то, что самопроизвольно создаёт.

Перейдя на более высокий уровень организации, материя способна обрести новое качество – вид и свойства энергии, но суть у них идентична, одно неотделимо от другого. Следует отметить, что именно тело человека, являясь одной из сложнейших форм организации материи, представляет собой очень яркий пример трансформации материи в сознание, а сознания – в материю, через процесс их взаимного отражения.

Каков механизм восприятия сознанием реальности?

Между сознанием и телом существует неразрывная связь, а человеческий мозг, являясь неотделимой частью тела, – это не что иное, как физиологический инструмент для того, чтобы каждый из нас воспринимал, анализировал и трансформировал объективно существующую реальность. Говоря на языке биологии, эта система восприятия мозгом человека окружающего мира состоит предположительно из 100 миллиардов нейронов.

Иными словами, различные сведения из объективной реальности через каналы восприятия проходят через анализаторы и преобразуются в сигналы. Затем возникают соответствующие зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые стимулы, порождающие различные биологические процессы в теле и реакции на такие процессы.

Например, механизм сознания под названием «Стимул – Реакция» представляет собой

Если тот или иной стимул повторяется довольно часто, связь между нейронами укрепляется, и, наоборот, ослабевает, когда его повторение редко. Этот процесс именуется нейропластичностью. Частотность повторения конкретного стимула приводит к тому, что между группами нейронов формируются устойчивые соединения, именуемые своеобразными шаблонами мышления (то есть некими автоматическими реакциями как ответная реакция на подобные стимулы). В результате этого процесса наш мозг стремится распознать очередной стимул на очень примитивном уровне и подбирает к нему подходящую реакцию, что приводит к полной потере человеком осознанности и абстрактности мышления.

Сознание – зеркало

Однако существует иной, более тонкий и совершенный механизм сознания, обнаруженный итальянскими учёными. На основании исследований в этой сфере, они сделали вывод о наличии особой группы нервных клеток, находящихся в лобной и теменной долях головного мозга, именуемых зеркальными нейронами. Эти нейроны начинают работать ещё до того момента, когда срабатывает механизм «Стимул – Реакция».

Зеркальные нейроны создают реакцию напрямую от чувственной стимуляции, нервный импульс передаётся ещё при виде выполняемого действия также, как если бы это действие уже выполнялось наблюдающим субъектом. Таким образом, наблюдение за действием уже формирует в нашем мозге моторный план его выполнения через активацию нейронов, передачу ими электрического заряда именно по той линии, которая соответствует прямому осуществлению этого действия. С помощью зеркальных нейронов восприятие и действие образует единый мозговой процесс, целиком воспроизводящий воспринятое на уровне нейронов.

Нейронное зеркальное воспроизведение возникает не от самого действия, а от образа того, что должно быть посредством его достигнуто. Если этому образу не противоречит какая-либо идея из уже существующих убеждений, образовавшихся до его возникновения, образ, сообразный намерению, способен инициировать само действие.

Через зеркальные нейроны мы можем почувствовать переживания другого человека на уровне своих эмоций. Это происходит потому, что при виде человека, выражающего какие-либо эмоции, зеркальные нейроны имеют свойство разряжаться, а наше распознание состояния другого человека активизируется. Этот процесс распознавания называется эмпатия – способность сопереживать и чувствовать других так же, как себя.

Пожалуй, самым уникальным свойством зеркальных нейронов является отсутствие реакции на восприятие стимула и их разрядки, этот процесс полностью относится к внутренней активности мозга, что положено в основу осознавания.

Суть зеркальных нейронов проявляется в информационном считывании, которое даёт возможность через имитацию активности нейронов определять и выводить полученную информацию на уровень сознания ещё до момента срабатывания рефлекса в качестве отражения. Это позволяет нам проводить самоанализ, что обусловлено активацией мозговых областей саморегуляции, учиться контролировать собственные мысли, своё поведение и чувства. Отсюда мы можем наблюдать рост нашей эмоциональной стабильности.

Источник

фрагмент всей совокупности объектов и явлений, который составляет определённую сферу той или иной науки и др.

фрагмент всей совокупности объектов и явлений, который составляет определённую сферу той или иной науки и др. чувств.

чувств.