- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Влияние искусства (в частности, живописи) на психоэмоциональное состояние человека

- Библиографическое описание:

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

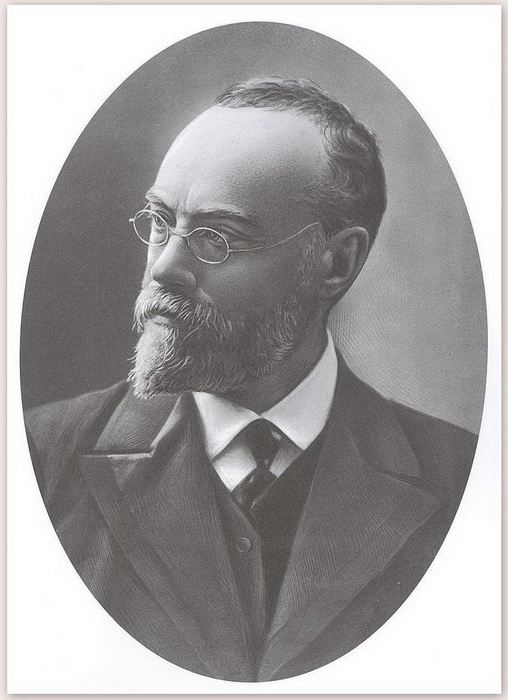

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

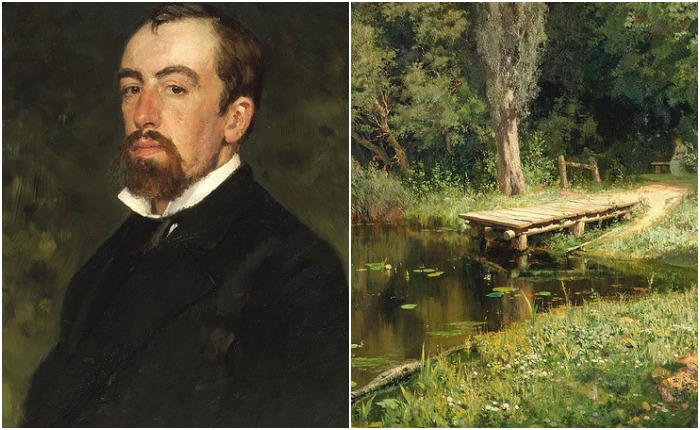

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

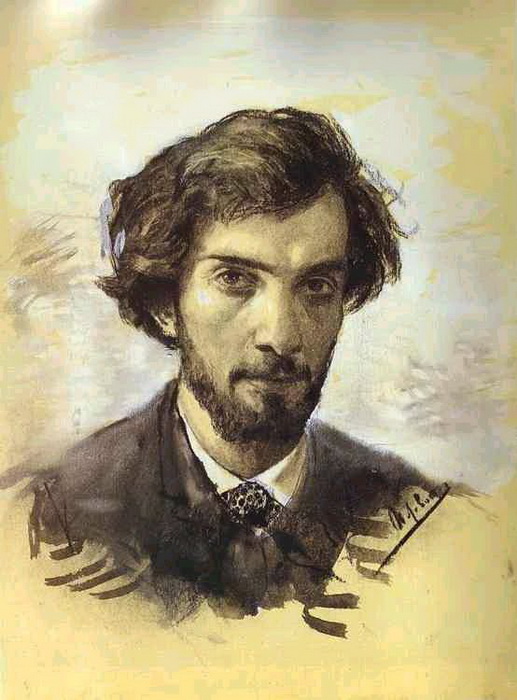

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

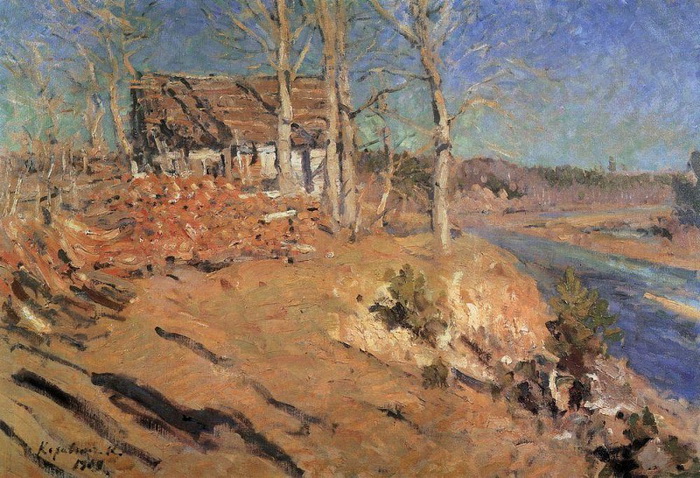

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Влияние искусства (в частности, живописи) на психоэмоциональное состояние человека

Дата публикации: 01.02.2021 2021-02-01

Статья просмотрена: 549 раз

Библиографическое описание:

Ибрагимова, Е. Р. Влияние искусства (в частности, живописи) на психоэмоциональное состояние человека / Е. Р. Ибрагимова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 6 (348). — С. 299-301. — URL: https://moluch.ru/archive/348/78295/ (дата обращения: 13.10.2021).

В статье автор пытается отобразить эмоциональные реакции человека на произведения искусства.

Ключевые слова : эстетический опыт, искусство, эмоции.

За столетия до появления современной нейропсихологии мастера-художники стремились создавать произведения, дающие зрителю интенсивный опыт, вызывающие эмоции или активизирующие другие чувства. Сегодня неврологические механизмы, лежащие в основе этих реакций, являются предметом восхищения как художников, так и кураторов, и ученых.

Взаимосвязь между искусством и психологией человека была выявлена достаточно давно. Путем различных экспериментов отмечено, что искусство может вызывать у человека различные эмоциональные реакции. Современные люди отличаются повышенным уровнем визуального восприятия, в связи с чем изучение проблемы влияния искусства, в том числе живописи, на психоэмоциональную сферу человека представляется актуальной.Многие ученые, психологи, искусствоведы отмечают, что искусство очень сильно влияет на психологическое состояние человека, что послужило основой для образования новых течений, в том числе арт-терапии.

Существует все больше научных доказательств того, что искусство улучшает работу мозга. Он оказывает влияние на волновые паттерны мозга и эмоции, нервную систему и может фактически повышать уровень серотонина. Искусство может изменить мировоззрение человека и то, как он воспринимает мир.

В восприятии эстетического объекта участвует практически весь спектр психических процессов человека, такие как: ощущение, восприятие, воображение, мышление, воля, эмоции. Думается, что человеческая жизнь немыслима без эмоций. Эмоции — Эмоции — это субъективные реакции человека на воздействия внешних и внутренних раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия [1, с. 527].

Благодаря сложному устройству человеческой психики, которая позволяет взаимодействовать человеку с искусством и с другими эстетическими предметами, способствует безграничным возможностям формирования и становления личности, развитию его творческих способностей.

Эмоциональные реакции на искусство (то есть эстетические эмоции) давно интересуют философов, психологов и искусствоведов. Аффективные реакции на искусство более чем разнообразны и часто включают такие эмоции, как благоговение, удивление, и даже, печаль и ностальгию [2, c. 392]. Эти эмоции могут быть связаны с содержанием и личной интерпретацией произведения искусства, а не с его формой [3, c. 175–176]. Например, можно восхищаться мастерством Караваджо в его произведении «Давид с головой Голиафа», но также испытывать чувство отвращения при виде капающей крови и грусть при мысли, что это произведение может выразить раскаяние художника.

Ситуационные факторы также могут модулировать эмоции, связанные с искусством. Например, присутствие других людей, например, во время посещения художественной галереи, что может влиять на эмоциональные реакции на произведения искусства. Помимо художественного образования, другие индивидуальные различия, такие как предшествующее настроение, также могут влиять на эмоциональные реакции на произведения искусства [4, c. 1069].

Однако, например, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что предоставление дополнительной информации, облегчающей понимание картин, не влияет на предпочтение картин [5, c. 178].

Более того, информация о произведении искусства никак не влияет и на эстетический опыт посетителей музея. Характеристики самого произведения искусства оказывают гораздо более сильное влияние на наблюдателей, нежели информация о нем. К таким выводам пришли психологи из Базельского университета в ходе нового исследования.

Эстетические переживания включают в себя сложное взаимодействие способов восприятия и когнитивных процессов: определенную роль играют свойства произведений искусства, такие как окраска и содержание изображения, а также индивидуальные особенности зрителя, его знания и контекстуальные факторы, такие как название произведения.

В ходе исследования приняло участие 75 человек, которые посетили выставку «Future Present» в Музее Шаулагера в Швейцарии. Им было представлено шесть картин различных художников эпохи фламандского экспрессионизма. Участники были случайным образом отнесены к одной из двух групп и получили либо простую описательную информацию о картинах, либо подробную, детальную информацию.

Все, кто принимал участие в эксперименте, оценивали интенсивность своего эстетического опыта в анкете. Исследователи также измеряли эмоциональные показатели, которые возникали при просмотре искусства, используя психофизиологические данные, такие как частота сердечных сокращений и проводимость кожи.

В результате проведенного исследования выяснилось, что ни простая, ни подробная информация никакого влияния на эстетический опыт не оказывала [6, c. 3].

Как оказалось, влияние на эстетический опыт оказывали свойства произведений искусства. Физические реакции тела были сильнее, чем до того, как участники приступили к просмотру картины, и значительно отличались в зависимости от той или иной картины. Произведение искусства, которое вызвало наибольшую реакцию с точки зрения эстетического опыта, — «Интриги масок» Джеймса Энсора. (см. рис. «Les masques intrigués»)

Рис. «Les masques intrigues» (1930) by the Belgian painter James Ensor. Of the six paintings in the experiment, this painting provoked the strongest aesthetic experience. (© Emanuel Hoffmann Foundation, Photo: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler)

Исследователи полагают, что к такого рода результатам могла привести, весьма экстравагантная манера подачи художника, кажущаяся зрителям немного вздорной. Таким образом, исходя из опыта швейцарских психологов, справедливо можем отметить, что человеку необязательно знать подробное описание картины, чтобы получить эстетический опыт. В таком случае достаточно обратить внимание полотна художников, искусство все скажет само за себя.

Простой взгляд на визуальное искусство может стимулировать области мозга, ответственные за эмоциональную обработку. Когда мы смотрим на искусство, наш мозг активируется, чтобы предвидеть и устанавливать связи, как сознательно, так и подсознательно, заставляя нас чувствовать себя счастливыми и вознагражденными. Независимо от того, является ли ваша реакция на рассматриваемое искусство веселой, мрачной или созерцательной, обработка этих эмоций чрезвычайно полезна для психического здоровья.

Независимо от того, решите ли вы создавать художественные произведения сами или просто смотреть на великолепные работы других, искусство может иметь большое значение для укрепления психического здоровья.

1. Психология: Учебник для педагогических вузов /Под ред. Б. А. Сосновского.- М.: Юрайт — Издат, 2005.- 660 с.

2. Barrett, F. S., Grimm, K. J., Robins, R. W., Wildschut, T., Sedikides, C., and Janata, P. (2010). Music-evoked nostalgia: affect, memory, and personality. Emotion 10, 390–403. doi: 10.1037/a0019006

3. Robinson, J. (2004). «The emotions in art», in The Blackwell Guide to Aesthetics, ed P. Kivy (Oxford: Blackwell Publishing), 174–192.

4. Hunter, P. G., Schellenberg, E. G., and Griffith, A. T. (2011). Misery loves company: mood-congruent emotional responding to music. Emotion 11, 1068–1072. doi: 10.1037/a0023749

Источник