Чувства холода обеспечивают нервные аппараты какие

Господствующая точка зрения на существование отдельных рецепторов для тепла (окончания Рубини) и для холода (колбы Краузе) в последнее время стала подвергаться сомнению и сменяться теорией, согласно которой признается, что холод и тепло воспринимаются одними и теми же концевыми нервными аппаратами. Выразителем таких взглядов явился Быков. Основываясь на учении Павлова об анализаторах, он отводит в механизме возникновения температурных ощущений решающую роль коре головного мозга. Быков констатировал непостоянство и чрезвычайную изменчивость «точечных периферических рецепторов» и доказывал, что в восприятии тепловых и холодных раздражений играют роль более сложные процессы и целые комплексы нервных окончаний, а не одни колбы Краузе и окончания Рубини. Указывая на то, что организм человека сильнее воспринимает раздражение холодом, К. М. Быков объяснял это тем, что «холодовая рецепция в корковых связях значительно интенсивнее выражена, чем тепловая».

При действии на кожу кратковременными холодовыми раздражителями наблюдается повышение возбудимости нерва. При длительном и очень сильном воздействии холода наблюдается обратное явление — возбудимость и проводимость нервной ткани понижается и в ряде случаев полностью угнетается. В клинической практике известно явление успокоения болевых ощущений не только при непосредственном воздействии холодом на определенную область, в которой ощущается боль, но и при действии холода на соответствующий чувствительный нерв, при его поверхностном нахождении. Этим пользуются в хирургии для анестезирования и даже при производстве сложных операций.

Холодные умеренные процедуры вначале дают ощущение холода, которое сменяется ощущением тепла, бодрости, свежести. Длительные холодные процедуры могут вызвать явления перераздражения нервной системы с целым симптомокомплексом явлений — бессонницей, общим беспокойством и пр.

Тепловые процедуры первоначально успокаивают, а затем вызывают утомление, расслабление, сонливость. При более высокой температуре вялость и слабость через некоторое время сменяются чувством постепенно увеличивающегося возбуждения.

Действие водных процедур на сердечно-сосудистую систему отличается большим разнообразием и зависит от температуры воды, продолжительности и силы раздражения, от индивидуальных особенностей организма.

От скорости циркуляции крови в капиллярах и артериолах, от степени их наполнения зависит температура кожи. Температура крови оказывает свое влияние на центральную нервную систему, «а следовательно, и на соответствующие реакции.

Под влиянием тепловых водных процедур наступает расширение периферических сосудов, увеличивается кровоснабжение кожи, повышается ее температура, учащается пульс, снижается кровяное давление (если температура в последнем случае не переходит за пределы 40°. В противном случае кровяное давление способно вновь повышаться).

Под влиянием холодных процедур периферические сосуды сжимаются, кровоснабжение кожи снижается, падает ее температура. При длительном и очень интенсивном воздействии на организм холодных процедур сужение сосудов сменяется их расширением, причем расширяются только капилляры и мелкие вены, в то время как артериолы продолжают оставаться сильно суженными. Кожа в таких случаях делается на ощупь холодной и становится синюшной. При интенсивном воздействии холодных процедур сердечно-сосудистая система реагирует уменьшением числа сердечных сокращений, увеличением силы сокращений, лучшим наполнением пульсу и незначительным повышением кровяного давления.

Следует отметить положительное влияние водных процедур разных температур на капиллярное кровообращение, если принять во внимание, что в капиллярах происходит обмен между кровью и атмосферным воздухом, а также между кровью и тканями.

Источник

Чувства холода обеспечивают нервные аппараты какие

Ощущения тепла или холода, вызванные прикосновением к телу человека нагретых или холодных предметов, теплого или охлажденного воздуха, возникают вследствие раздражения одной из двух разновидностей температурных рецепторов, представленных в коже свободными нервными окончаниями. Среди них различают тепловые и холодовые рецепторы, которым соответствуют две субмодальности температурного восприятия внешних воздействий. Температурные рецепторы распределены в коже неравномерно и образуют специфические тепловые и холодовые точки площадью около 1 мм2 и менее, с наибольшей плотностью на лице и ладонях, причем Холодовых точек примерно в десять раз больше, чем тепловых.

Импульсная активность терморецепторов возрастает в зависимости от направления и скорости изменений температуры поверхности кожи, составляющей в условиях температурного комфорта около 33 °С. При ее снижении растет активность Холодовых рецепторов с максимумом в диапазоне от 26 до 17 °С, что субъективно расценивается как действие на кожу холода. При повышении температуры кожи от 34 до 45 С увеличивается импульсная активность тепловых рецепторов, что субъективно ощущается как возрастающее по интенсивности действие на кожу тепла. При уменьшении температуры кожи ниже 17 °С и увеличении выше 45 °С к температурным ощущениям прибавляются болевые.

Тоническая активность температурных рецепторов при неизменной температуре сохраняется в течение некоторого времени, а затем постепенно уменьшается. В таком случае, как и при медленных изменениях действующей на рецепторы температуры, происходит их адаптация, в связи с которой постепенно ослабевают ощущения тепла или холода. Но в ответ на резкие ступенчатые изменения действующей температуры (температурный контраст) возникает залповая физическая активность терморецепторов, которая отражает произошедшие изменения температуры. Наличие адаптации терморецепторов наряду с их способностью реагировать залповой активностью на контрастные изменения действующей температуры проявляются в уменьшении порога тепловой чувствительности при пониженной температуре кожи и в уменьшении порога холодовой чувствительности при повышении ее температуры.

Кожные терморецепторы позволяют человеку распознавать нагретые или холодные предметы и окружающий воздух, прикасающиеся к коже. Однако субъективное восприятие, определяемое как «мне холодно» или «мне жарко», возникает в результате суммарной оценки информации, поступившей не только от кожных рецепторов, но также и от терморецепторов спинного мозга, внутренних органов и центральных рецепторов переднего гипоталамуса, где расположен центр терморегуляции. Нервные импульсы от кожных терморецепторов поступают в спинной мозг, в задних рогах которого расположены сенсорные нейроны второго порядка. Их аксоны переходят на противоположную сторону спинного мозга, входя в состав спиноретикулярного и спиноталамического путей.

Спиноталамический путь ведет к задним вентролатеральным ядрам таламуса, на нейронах которых конвергируют проводящие пути температурной и тактильной чувствительности. Благодаря такой конвергенции у человека проявляется способность устанавливать, на какую часть поверхности тела подействовал температурный стимул. Спиноретикулярный тракт служит для проведения возбуждения от терморецепторов к ретикулярной формации и принадлежит к неспецифической части сенсорной системы. Ретикулярная формация вместе с неспецифическими ядрами таламуса активирует одновременно многие регионы коры, определяя общую активность мозга и уровень бодрствования. Поэтому повышение притока афферентной информации к ней от терморецепторов, например во время приема холодного душа, оказывает на человека тонизирующее влияние.

Источник

Чувства холода обеспечивают нервные аппараты какие

а) Чувствительные единицы. Любое нервное волокно, разветвляясь, дает начало нервным окончаниям одного вида. Стволовое нервное волокно и его нервные окончания, выполняющие одни и те же физиологические функции, представляют собой чувствительную единицу. В совокупности с исходным униполярным нейроном чувствительная единица аналогична двигательной единице, описанной в отдельной статье на сайте.

Область, раздражение которой приводит к возбуждению чувствительной единицы, называют рецепторным полем. Чем больше размер рецепторного поля, тем меньшей остротой сенсорной чувствительности обладает данная область: например, в верхней части руки рецепторные поля занимают площадь 2 см 2 , в области запястья — 1 см 2 , на подушечках пальцев — 5 мм 2 .

Чувствительные единицы переплетаются между собой, за счет чего становится возможным одновременное восприятие одним участком кожи разных видов чувствительности.

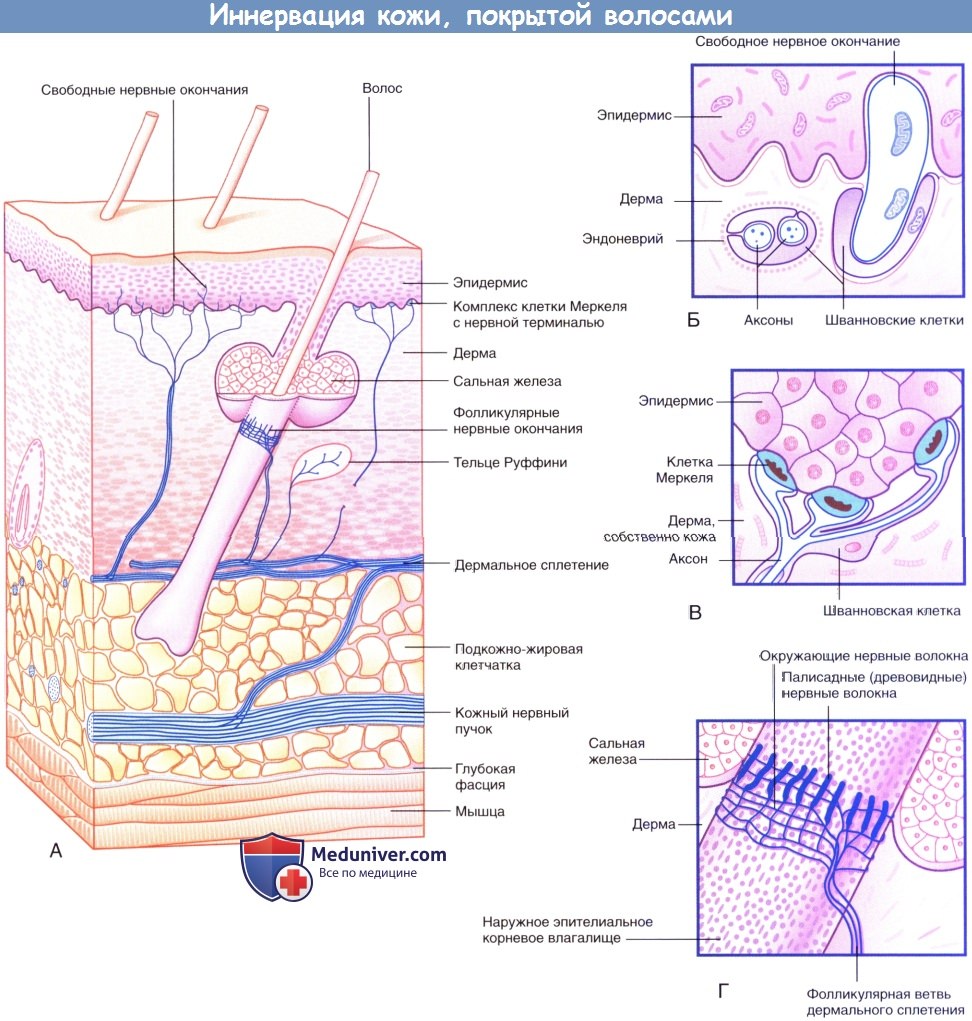

(А) Три морфологических типа чувствительных нервных окончаний в коже, покрытой волосами.

(Б) Свободные нервные окончания в базальном слое эпидермиса.

(В) Комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью.

(Г) Палисадные и циркулярные нервные окончания на поверхности наружного корневого влагалища волоса.

б) Нервные окончания:

1. Свободные нервные окончания. По мере приближения к поверхности кожи многие чувствительные нервные волокна утрачивают периневральную, а затем и миелиновую оболочку (в случае ее наличия). Впоследствии нервные волокна разветвляются и формируют субэпидермальное нервное сплетение. Аксон освобождается от оболочек, сформированных шванновскими клетками, что позволяет ему, разветвляясь между коллагеновыми пучками дермы, образовывать дермальные нервные окончания, а внутри эпидермиса — эпидермальные нервные окончания.

Функции. Некоторые чувствительные единицы со свободными нервными окончаниями являются терморецепторами, иннервирующими расположенные на поверхности кожи «тепловые точки» или «холодовые точки». Кроме того, в коже существуют два основных типа ноцицепторов (рецепторов болевой чувствительности), которые также имеют свободные нервные окончания: а-дельта-механоноцицепторы и полимодальные С-ноцицепторы. А-дельта-механоноцицепторы иннервируются тонкими миелинизированными волокнами Аδ-типа и воспринимают существенную механическую деформацию кожи (возникающую, например, при щипке пинцетом). Полимодальные С-ноцицепторы реагируют на болевые стимулы разного вида — механическую деформацию, сильное нагревание или охлаждение (это характерно лишь для некоторых рецепторов), воздействие химических раздражителей. Именно эти рецепторы отвечают за реализацию аксон-рефлекса.

2. Фолликулярные нервные окончания. Нервные окончания волосяного фолликула представлены палисадными нервными волокнами, образованными обнаженными терминалями миелинизированных нервных волокон, расположенными на поверхности наружного корневого влагалища волосяных фолликулов ниже уровня сальных желез, а также циркулярными нервными окончаниями. Каждая фолликулярная единица иннервирует несколько волосяных фолликулов и образует множественные перекресты. Фолликулярные единицы — быстро адаптирующиеся: они возбуждаются при изменении положения волос, однако при сохранении этого положения возбуждения не происходит. Человек, одеваясь, чувствует давление одежды, но затем за счет быстрой адаптации вскоре перестает ощущать ее прикосновение. Иннервация волос у других млекопитающих организована сложнее. Иннервация волосяных фолликулов осуществляется тремя типами механорецепторов, каждый из которых передает информацию определенным структурам мозга, что свидетельствует о важности выполняемой ими чувствительной функции.

3. Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью. Нервная терминаль, расширяясь в области базального слоя эпидермальных гребешков и бороздок, образует комплекс с осязательным тельцем овальной формы — клеткой Меркеля. Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью — медленно адаптирующиеся. В ответ на продолжительное давление (например, при удержании ручки или ношении очков) эти комплексы непрерывно генерируют нервные импульсы. Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью особенно хорошо распознают края удерживаемых в руке предметов.

4. Инкапсулированные нервные окончания. Капсулы описанных ниже свободных нервных окончаний состоят из трех слоев: наружный слой представлен соединительной тканью, средний — периневральным эпителием, а внутренний — видоизмененными шванновскими клетками (телоглией). Инкапсулированные нервные окончания являются механорецепторами, преобразующими механическое воздействие в нервный импульс.

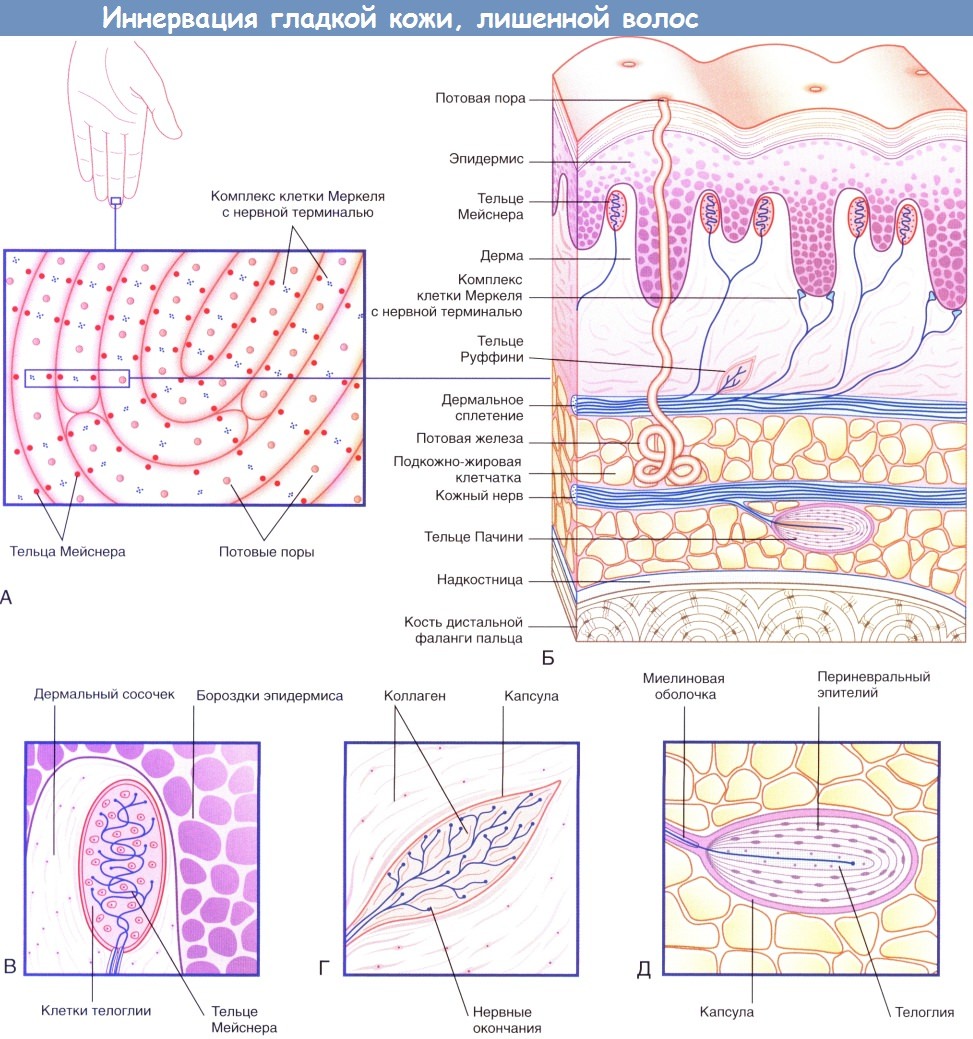

• Тельца Мейснера в большом количестве находятся в подушечках пальцев и расположены вблизи бороздок эпидермиса. Тельца представляют собой клетки овальной формы, внутри которых аксоны располагаются зигзагообразно между уплощенными клетками телоглии. Тельца Мейснера— быстро адаптирующиеся, вместе с медленно адаптирующимися комплексами клетки Меркеля с нервной терминалью они обеспечивают точное восприятие текстур (например, текстуры ткани одежды или поверхности дерева), а также рельефных поверхностей (например, шрифта Брайля). Такие кожные рецепторы способны воспринимать изменение рельефа поверхности даже на высоту 5 нм.

• Тельца Руффини присутствуют как на гладкой коже, лишенной волос, так и на коже с волосами. Они воспринимают плавные скользящие касательные прикосновения и являются медленно адаптирующимися. Внутреннее строение телец сходно со строением сухожильных органов Гольджи: аксоны образуют разветвления в центральной части телец, представленной коллагеновыми волокнами.

• Тельца Пачини по величине соответствуют размерам рисового зерна. В области кисти имеется около 300 телец, которые преимущественно сконцентрированы на боковых участках пальцев и ладони. Тельца Пачини расположены подкожно, близко к надкостнице. Несколько слоев периневрального эпителия внутри соединительнотканной капсулы расположены овально и по форме напоминают луковицу в разрезе. В центральной части тельца Пачини несколько пластинок телоглии окружают единичный аксон, который, попадая в тельце, утрачивает миелиновую оболочку. Тельца Пачини — быстро адаптирующиеся рецепторы преимущественно вибрационной чувствительности. Эти структуры особенно восприимчивы к вибрации костной ткани: большое количество телец расположено в надкостнице длинных трубчатых костей.

Тельца Пачини генерируют один или два нервных импульса при сдавлении и столько же — при прекращении воздействия. В коже ладоней тельца Пачини функционируют по групповому принципу: более 120 телец активируются одновременно, когда человек берет в руку какой-либо предмет (например, апельсин), и когда отпускает его. В связи с этим тельца Пачини считают «детекторами событий» в ходе манипуляций предметами.

(А) На подушечках пальцев располагаются нервные окончания двух видов.

(Б) На схеме строения участка кожи с изображения (А) представлены четыре типа чувствительных нервных окончаний.

(В) Тельца Мейснера.

(Г) Тельца Руффини.

(Д) Тельца Пачини.

Специалисты по физиологии чувствительности выделяют следующие виды рецепторов, локализованных в коже пальцев.

• Комплексы клетки Меркеля с нервной терминалью — медленно адаптирующиеся рецепторы I типа (MAP I).

• Тельца Мейснера — быстро адаптирующиеся рецепторы I типа (БАР I).

• Тельца Руффини — медленно адаптирующиеся рецепторы II типа (MAP II).

• Тельца Пачини — быстро адаптирующиеся рецепторы II типа (БАР II).

Восприятие ощущений манипуляций с трехмерным предметом вне поля зрения человека в основном обеспечивается за счет мышечных (направляющихся преимущественно от мышечных веретен) и суставных (направляющихся от суставных капсул) афферентных нервных волокон. Кожные, мышечные и суставные афференты независимо друг от друга передают информацию в контралатеральную соматосенсорную зону коры головного мозга. Три различных вида информации объединяются на клеточном уровне в задней части контралатеральной теменной доли, отвечающей за тактильную и визуальную пространственную чувствительность. Тактильную пространственную чувствительность называют стереогнозом. В клинической практике для определения стереогноза пациента просят определить, какой предмет он держит в руках (например, ключ), не смотря на него. Кожные ощущения при периферических нейропатиях описаны в отдельной статье на сайте.

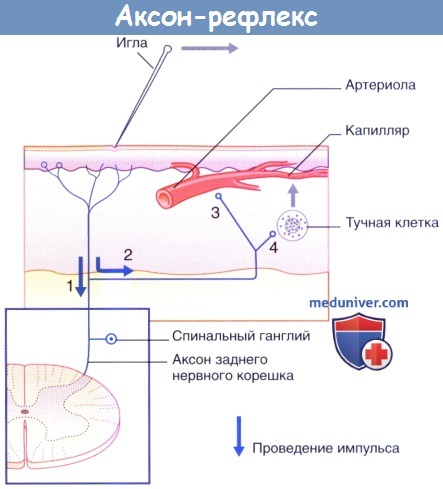

в) Нейрогенное воспаление — аксон-рефлекс. При раздражении чувствительной кожи острым предметом линия контакта практически мгновенно приобретает красный цвет, что обусловлено расширением капилляров в ответ на повреждение кожи. Спустя несколько минут расширение артериол приводит к увеличению зоны гиперемии, а экссудация плазмы из просветов капилляров вызывает формирование бледного отечного валика. Этот феномен представляет собой «тройную реакцию» кожи на раздражение. Формирование зон гиперемии и отечного валика обусловлено аксон-рефлексом чувствительных кожных нервов. Происходящие процессы описаны в соответствии с нумерацией на рисунке ниже.

1. Полимодальные ноцицепторы преобразуют действие болевого раздражителя в нервные импульсы.

2. Аксоны посылают нервные импульсы в центральную нервную систему не только в обычном ортодромном направлении, но и в противоположном антидромном направлении от мест бифуркации к прилежащим участкам кожи. Ответная реакция ноцицептивных нервных окончаний на антидромную стимуляцию проявляется в высвобождении пептидных веществ, среди которых в большом количестве представлена субстанция Р.

3. Субстанция Р связывается с рецепторами на стенках артериол и вызывает их расширение, что приводит к появлению гиперемии.

4. Кроме того, субстанция Р связывается с рецепторами на поверхности тучных клеток, что приводит к высвобождению из них гистамина. Гистамин увеличивает проницаемость капилляров, за счет чего происходит местное накопление тканевой жидкости, обусловливающее возникновение бледного отечного валика.

г) Лепра. Возбудитель лепры — микобактерия, которая проникает в организм человека через мельчайшие повреждения кожи и, распространяясь проксимально по периневрию кожных нервов, вызывает гибель шванновских клеток. Утрата миелиновой оболочки на определенных участках крупных нервных волокон («сегментарная демиелинизация») приводит к нарушению проведения нервных импульсов. Вследствие ответной воспалительной реакции на внедрение возбудителя происходит сдавление всех аксонов, что приводит к валлеровской дегенерации нервов и значительному разрастанию их соединительнотканных оболочек. В результате этого на коже пальцев верхних и нижних конечностей, а также на носу и ушах формируются участки, лишенные чувствительности. Поскольку защитная функция кожной чувствительности нарушается, эти участки становятся более подверженными травматизации, что приводит к повреждению тканей. По мере прогрессирования заболевания возникает двигательный паралич, обусловленный поражением стволов смешанных нервов, расположенных проксимально по отношению к точкам отхождения их кожных ветвей.

д) Резюме. Направляющиеся к коже нервы разветвляются и образуют дермальное нервное сплетение. Чувствительные нервные волокна дермального сплетения разветвляются и перекрывают друг друга. Каждое стволовое нервное волокно и его рецепторы формируют чувствительную единицу. Область, иннервируемую стволовым нервным волокном, называют его рецептивным полем.

К чувствительным единицам со свободными нервными окончаниями относят рецепторы температурной чувствительности, а также механические и температурные рецепторы болевой чувствительности. Рецепторы волосяных фолликулов—быстро адаптирующиеся осязательные механорецепторы, которые активируются только при движении волос. Комплексы клеток Меркеля с нервными терминалями обеспечивают восприятие края предметов, их относят к медленно адаптирующимся.

Инкапсулированные нервные окончания являются механорецепторами. Тельца Мейснера расположены в пространствах между гребешками эпидермиса гладкой кожи, их относят к быстро адаптирующимся. Тельца Руффини—рецепторы растяжения кожи—расположены вблизи ногтей и волосяных фолликулов, их относят к медленно адаптирующимся. Тельца Пачини—подкожные быстро адаптирующиеся нервные окончания, обладающие вибрационной чувствительностью и являющиеся «детекторами событий». На уровне задней части теменной доли коры головного мозга происходит объединение кодированной информации, полученной от кожи, мышц и суставов, что способствует осуществлению тактильного восприятия и стереогностической чувствительности.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.11.2018

Источник