Потребности, мотивы, ценности. Ценностные ориентации.

Потребность — субъективное состояние, отвечающее объективной нужде в чем-либо, что человеку не принадлежит. В данном несложном определении есть психологическая тонкость. Это разведение понятий нужды (объективной) и потребности (субъективной). Возможно наличие у человека нужды, но отсутствие соответствующей потребности как отраженного, вторичного состояния. Речь идет о психологическом уровне рассмотрения потребности, хотя она может существовать, изучаться и на уровне биологическом, экономическом, энергетическом. Потребность психологически представлена как состояние, выраженное посредством мотивов, переживаний, желаний, интересов, ценностей, установок. Конечно, изучать проявления субъективных состояний потребности сложнее, чем объективные нужды, но такая модель точнее описывает психологическую реальность.

Перечислим основные свойства потребности.

1. Потребность по определению является предметной, т.е. на что-то направленной, к чему-то реальному отнесенной. Не бывает потребности «ни в чем», что позволяет рассматривать потребность как особую, как бы «страдательную» форму отражения предметного мира. Это отражение, не прямое, а через нужду, сквозь призму жизненной настоятельности. Потребность отражает не данность, а нужность предмета. В процессе развития, во временном жизненном цикле свойство предметности потребности может существовать в некотором скрытом, незавершенном качестве. Но затем обязательно происходит некое психологическое и поведенческое событие, когда потребность «находит» свой реальный предмет, реализуется «чрезвычайный акт опредмечивания потребности».

2.Вторым свойством потребности считается ее участие в активации деятельности. Потребность служит источником всякой активности. Она присутствует за каждой деятельностью: материальной и психической, хотя и не является реальным побудителем.

3.Потребность обладает способностью к удовлетворению и к последующему воспроизводству, возобновлению. Потребности имеют свое течение, существуют во времени, а деятельность по их удовлетворению составляет некий базис человеческой жизни.

4.К свойствам потребностей следует отнести их прижизненную динамику, изменение, развитие, которые могут осуществляться в двух взаимосвязанных направлениях.

Во-первых, это изменение (расширение или сужение) круга, поля предметов, удовлетворяющих потребности. Так, потребность в познании, удовлетворяемая за счет детских «почемучек», отличается от познавательной потребности, опредмеченной в книгах.

Во-вторых, изменение потребностей осуществляется за счет изменения способов удовлетворения, средств действования с предметом. Например, технизация способов удовлетворения потребности в общении (телефон, телефакс, интернет) существенно преобразует саму эту потребность. Изменение средств реализации любой потребности придает ей новые смыслы, нюансы переживаний. Мир потребностей живет и движется, воздействуя на всю психику и бытие. Развитые человеческие потребности глубоко специфичны.

Мотив — это ответ на вопрос: что нужно для удовлетворения потребности? Мотив — это то психологически реальное, что побуждает и направляет деятельность, придает ей личностный смысл. Мотив принадлежит личности, которая «прилагает» его к той или иной деятельности. Из личностного он становится мотивом деятельности как бы вторично. Мотив для психологии — это реальность субъективная, отраженная; часть психического образа мира, выполняющая особые функции. Подобно исходным потребностям, мотивы образуют собственную иерархическую систему, которая выступает одним из проявлений направленности личности.

Основные психологические функции мотива заключаются в следующем.

Во-первых, мотив осуществляет реальное побуждение к деятельности, т.е. запускает, включает ее, обеспечивает энергетически. Но «побуждать» совсем не обязательно означает «побудить» реально, привести к наличию деятельности. Побуждений и устремлений в личности больше, чем выраженных деятельных реализаций, поэтому целесообразно разделять две стадии общей функции побуждения:

Вторая функция мотива состоит в придании направленности производимой деятельности. Недостаточно лишь запустить деятельность и постоянно «подпитывать». Ее необходимо вести, реализовывать. Это функция управления активными процессами, приведения их к запланированному результату. Деятельность направлена на свой предмет, которым, по А.Н. Леонтьеву, и выступает мотив.

Третьей функцией мотива является смыслообразование, благодаря которому понятие мотива выходит на субъективный, личностный уровень. Субъективный смысл рождается в деятельности, в отношениях мотива и цели. Смысл — это ответ на вопрос: зачем, Для чего нужен личности предмет ее потребности и деятельности? В развитой личности такой вопрос может оказаться решающим. Поэтому смыслообразующая функция мотива становится психологически главной. Человека называют существом, ориентированным на смысл. Если нет убедительного личностного смысла, мотив как побудитель просто не сработает. Деятельности не будет как таковой, хотя нереализованный мотив останется.

Ценностные ориентации – это идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в ней,

Ценностные ориентации формируются при усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах убеждениях, интересах социальных установках и других проявлениях личности.

В структуре человеческой деятельности ценностные ориентации тесно связаны с познавательными и волевыми ее сторонами. Система ценностных ориентаций образует содержательную сторону направленности личности и выражает внутреннюю основу ее отношений к действительности. В процессе совместной деятельности, определяющей отношения людей в группах, складываются групповые ценностные ориентации. Совпадение важнейших ценностных ориентаций членов группы обеспечивает ее сплоченность.

Источник

Потребности и мотивы, интересы, вкусы, ценностные ориентации личности.

Потребность – это осознаваемый психологический или физиологический дефицит чего – либо, отражаемый в восприятии человека.

Основные потребности человека: иметь, быть делать, любить, расти. Мотивом деятельности людей служит желание удовлетворить эти потребности. Возможность удовлетворять свои потребности у людей зависит от следующих общих факторов: возраст, окружающая среда, знания, умения, желания, способности самого человека. Заболевание, вызывая нарушение функции того или иного органа, той или иной системы, мешает удовлетворению потребностей.

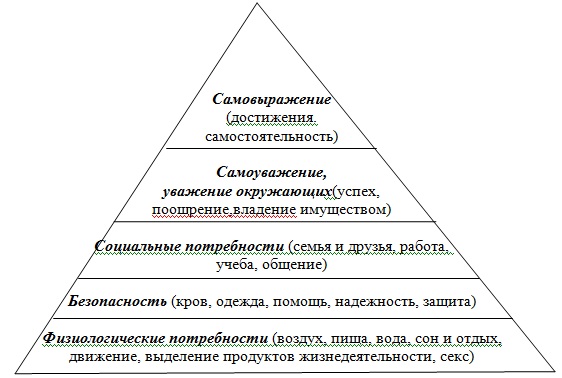

В 1943 году американский психолог Маслоу проводил исследования побудительных мотивов поведения человека и разработал одну из теорий потребностей. Он классифицировал их по иерархической системе – от физиологических потребностей (низший уровень) до потребностей в самовыражении (высший). Маслоу изобразил уровни потребностей в виде пирамиды (Рис. 3.1). Физиологические потребности – фундамент жизнедеятельности человека – основание пирамиды.

В обыденной речи с категорией потребности сближают прежде всего понятия «нужда», «желание», «прихоть», «стремление», «влечение».

Желание или стремление — это внешнее выражение потребности, которая осознана человеком. Близкое к ним понятие прихоть обозначает желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз. Иными словами, прихоть не имеет под собой достаточных объективных, разумных оснований. В противоположность желанию или прихоти, нужда — это обедненная, упрощенная потребность, имеющая чисто объективный неотлагательный и повелительный характер. В нужде преобладает объективный компонент, который определяется законами природы и человеческого организма, а не сознательным выбором или субъективными пристрастиями человека. Поэтому говорят, например, что потребности в пище, одежде, жилье — это нужды (человек нуждается в них), а потребность в изысканных блюдах, элитных автомобилях — это желания или капризы. Они зависят не от жесткой необходимости выживания организма, а от субъективных пристрастий и вкусов, не являющихся необходимыми для существования человека.

Мотивы — это побудительные причины деятельности человека по удовлетворению потребностей. В психологии, социологии, юриспруденции, маркетинге считается, что понять человеческое поведение без раскрытия его мотивов невозможно. Близким по значению к понятию мотива является понятие стимула.

Интерес определяют как проявление социальных потребностей, как осознанное выражение отношений человека или социальной группы к своим потребностям и условиям их удовлетворения. Чаще всего понятие потребности применяют к отдельным людям («потребности личности»), а понятие интереса — к крупным социальным группам и организациям (интересы народов, государств, фирм, общественных классов, профессиональных и возрастных групп и т. п.). Осознание интересов, как и потребностей, может проявляться в разной степени. Так, социологи отмечают, что в постсоветской России предприниматели и особенно представители крупного бизнеса осознали свои групповые интересы довольно быстро, а другие слои населения делают это с опозданием.

Мировоззрение — это система взглядов человека на мир в целом и свое место в мире. На основе мировоззрения в каждом обществе и социальном слое формируется система ценностей. Ценность — это значение предметов и явлений для человека и общества, оценка явлений и событий как добра или зла, полезного или вредного, прекрасного или безобразного, допустимого или запретного, справедливого или несправедливого и т. п.

Система ценностей — совокупность оценок человеком предметов и явлений окружающего мира — прямо указывает на то, как надо относиться к существующим потребностям, каким образом следует их формировать и корректировать. Формирование самой системы ценностей — результат сложного взаимодействия семейного воспитания, экономики, политики, культурных традиций, религии, науки, искусства и всего многообразия социальных процессов.

Опросник Плутчика Келлермана Конте. / Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI). /

Тест для диагностики механизмов психологической защиты:

Инструкция. Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, описывающие чувства, поведение и реакции людей в определенных жизненных ситуациях, и если они имеют к Вам отношение, то отметьте соответствующие номера знаком «+».

Вопросы теста Р. Плутчика.

1. Со мной ладить очень легко

2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю

3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть похожим

4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого действия

5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое желание сбудется

6. Я легко краснею

7. Одно из самых больших моих достоинств — это умение владеть собой

8. Иногда у меня появляется настойчивое желание пробить стену кулаком

9. Я легко выхожу из себя

10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить

11. Я редко запоминаю свои сны

12. Меня раздражают люди, которые командуют другими

13. Я часто бываю не в своей тарелке

14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком

15. Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее

16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих

17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы могут разгуливать дома без одежды

18. Мне говорят, что я хвастун

19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль о самоубийстве

20. Почти все мною восхищаются

21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью

22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают

23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни

24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою внешность

25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир

26. Я человек, у которого нет предрассудков

27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным

28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими

29. Очень не люблю недоброжелательных людей

30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть

31. Я из тех, кто редко плачет

32. Пожалуй, я много курю

33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит

34. Я плохо помню лица

35. Я иногда занимаюсь онанизмом

36. Я с трудом запоминаю новые фамилии

37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в известность, а жалуюсь на него другому

38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других людей

39. Люди мне никогда не надоедают

40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время

41. Я мало, что могу вспомнить из своего детства

42. Я длительное время не замечаю отрицательные черты других людей

43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно все обдумать

44. Другие считают меня излишне доверчивым

45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у меня неприятные чувства

46. Плохое я стараюсь выбросить из головы

47. Я не теряю никогда оптимизма

48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до мелочей

49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры

50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным

51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать другому на ошибки в его рассуждениях

52. Я легко принимаю брошенный другим вызов

53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы

54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания

55. Другие считают, что я равнодушный человек

56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомневаюсь

57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа противоречия буду показывать свои возможности

58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание разбить чужой автомобиль

59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом

60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу.

61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит

62. Я грызу ногти

63. Другие говорят, что я избегаю проблем

64. Я люблю выпить

65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство

66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами

67. Я не люблю карьеристов

68. Я много говорю неправды

69. Фильмы для взрослых вызывают у меня отвращение

70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего скверного характера

71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей

72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние

73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения

74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю омерзение

75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как ребенок

76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам

77. Покойники меня не «трогают»

78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания

79. Многие люди вызывают у меня раздражение

80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка.

81. Я с трудом произношу непристойные слова

82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим

83. Я хочу, чтобы меня считали чувственно привлекательным

84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело

85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более привлекательным

86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих знакомых

87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники

88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают

89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет

90. Я часто влюбляюсь

91. Другие считают, что я излишне объективен

92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека

Ключ к методике Роберта Плутчика.

Обработка результатов теста Плутчика Келлермана Конте.

Восемь механизмов психологической защиты личности формируют восемь отдельных шкал, численные значения которых выводятся из числа положительных ответов на определенные, указанные выше утверждения, разделенные на число утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой психологической защиты подсчитывается по формуле n/N х 100 %, где n – число положительных ответов по шкале этой защиты, N – число всех утверждений, относящихся к этой шкале. Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) подсчитывается по формуле n/92 х 100%, где n – сумма всех положительных ответов по опроснику.

Норма значений теста Плутчика. По данным В.Г. Каменской (1999), нормативные значения этой величины для городского населения России равны 40 – 50 %. ОНЗ, превышающий 50-процентный рубеж, отражает реально существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты.

| Защита | № | n | |

| 1 | Вытеснение | 6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 92 | 10 |

| 2 | Регрессия | 2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 68, 70, 72, 75, 84 | 17 |

| 3 | Замещение | 8, 10, 19, 21, 25, 37, 49, 58, 76, 89 | 10 |

| 4 | Отрицание | 1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 46, 47, 63, 90 | 11 |

| 5 | Проекция | 12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 79, 82, 88 | 12 |

| 6 | Компенсация | 3, 15, 16, 18, 24, 33, 52, 57, 83, 85 | 10 |

| 7 | Гиперкомпенсация | 17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86 | 10 |

| 8 | Рационализация | 4, 7, 14, 30, 38, 43, 48, 51, 56, 60, 87, 91 | 12 |

Интерпретация Индекса жизненного стиля.

Отрицание.

Механизм психологической защиты, посредством которого личность либо отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, либо какой-либо внутренний импульс или сторона отрицает самое себя. Как правило, действие этого механизма проявляется в отрицании тех аспектов внешней реальности, которые, будучи очевидными для окружающих, тем не менее не принимаются, не признаются самой личностью. Иными словами, информация, которая тревожит и может привести к конфликту, не воспринимается. Имеется в виду конфликт, возникающий при проявлении мотивов, противоречащих основным установкам личности, или информация, которая угрожает ее самосохранению, самоуважению или социальному престижу.

Как процесс, направленный вовне, отрицание часто противопоставляется вытеснению как психологической защите против внутренних, инстинктивных требований и побуждений. Примечательно, что авторы методики ИЖС объясняют наличие повышенной внушаемости и доверчивости у истероидных личностей действием именно механизма отрицания, с помощью которого у социального окружения отрицаются нежелательные, внутренне неприемлемые черты, свойства или негативные чувства к субъекту переживания. Как показывает опыт, отрицание как механизм психологической защиты реализуется при конфликтах любого рода и характеризуется внешне отчетливым искажением восприятия действительности.

Вытеснение.

З.Фрейд считал этот механизм (его аналогом служит подавление) главным способом защиты инфантильного «Я», неспособного сопротивляться соблазну. Другими словами, вытеснение – механизм защиты, посредством которого неприемлемые для личности импульсы: желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, – становятся бессознательными. По мнению большинства исследователей, этот механизм лежит в основе действия и других защитных механизмов личности. Вытесненные (подавленные) импульсы, не находя разрешения в поведении, тем не менее сохраняют свои эмоциональные и психо-вегетативные компоненты. Например, типична ситуация, когда содержательная сторона психотравмирующей ситуации не осознается, и человек вытесняет сам факт какого-либо неблаговидного поступка, но интрапсихический конфликт сохраняется, а вызванное им эмоциональное напряжение субъективно воспринимается как внешне немотивированная тревога. Именно поэтому вытесненные влечения могут проявляться в невротических и психофизиологических симптомах. Как показывают исследования и клинический опыт, наиболее часто вытесняются многие свойства, личностные качества и поступки, не делающие личность привлекательной в собственных глазах себя и в глазах других, например, завистливость, недоброжелательность, неблагодарность и т. п. Следует подчеркнуть, что психотравмирующие обстоятельства или нежелательная информация действительно вытесняются из сознания человека, хотя внешне это может выглядеть как активное противодействие воспоминаниям и самоанализу.

В опроснике в эту шкалу авторы включили и вопросы, относящиеся к менее известному механизму психологической защиты – изоляции. При изоляции психотравмирующий и эмоционально подкрепленный опыт индивида может быть осознан, но на когнитивном уровне, изолированно от аффекта тревоги.

Регрессия.

В классических представлениях регрессия рассматривается как механизм психологической защиты, посредством которого личность в своих поведенческих реакциях стремится избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития либидо. При этой форме защитной реакции личность, подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно более сложных задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях. Использование более простых и привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет общий (потенциально возможный) арсенал преобладания конфликтных ситуаций. К этому механизму относится и упоминаемая в литературе защита по типу «реализация в действии», при которой неосознаваемые желания или конфликты прямо выражаются в действиях, препятствующих их осознаванию. Импульсивность и слабость эмоционально-волевого контроля, свойственная психопатическим личностям, определяются актуализацией именно этого механизма защиты на общем фоне изменения мотивационно-потребностной сферы в сторону их большей упрощенности и доступности.

Компенсация.

Этот механизм психологической защиты нередко объединяют с идентификацией. Он проявляется в попытках найти подходящую замену реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности. Часто это происходит при необходимости избежать конфликта с этой личностью и повышения чувства самодостаточности. При этом заимствованные ценности, установки или мысли принимаются без анализа и переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности.

Ряд авторов обоснованно считают, что компенсацию можно рассматривать как одну из форм защиты от комплекса неполноценности, например, у подростков с асоциальным поведением, с агрессивными и преступными действиями, направленными против личности. Вероятно, здесь речь идет о гиперкомпенсации или близкой по содержанию регрессии с общей незрелостью МПЗ.

Другим проявлением компенсаторных защитных механизмов может быть ситуация преодоления фрустрирующих обстоятельств или сверхудовлетворения в других сферах. – например, физически слабый или робкий человек, неспособный ответить на угрозу расправы, находит удовлетворение в унижении обидчика с помощью изощренного ума или хитрости. Люди, для которых компенсация является наиболее характерным типом психологической защиты, часто оказываются мечтателями, ищущими идеалы в различных сферах жизнедеятельности.

Проекция.

В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли локализуются вовне, приписывается другим людям и таким образом становятся как бы вторичными. Негативный, социально малоодобряемый оттенок испытываемых чувств и свойств, например, агрессивность нередко приписывается окружающим, чтобы оправдать свою собственную агрессивность или недоброжелательность, которая проявляется как бы в защитных целях. Хорошо известны примеры ханжества, когда человек постоянно приписывает другим собственные аморальные стремления.

Реже встречается другой вид проекции, при котором значимым лицам (чаще из микросоциального окружения) приписываются позитивные, социально одобряемые чувства, мысли или действия, которые способны возвысить. Например, учитель, не проявивший особых способностей в профессиональной деятельности, склонен наделять любимого ученика талантом именно в этой области, неосознанно возвышая тем самым и себя («победителю ученику от побежденного учителя»).

Замещение.

Распространенная форма психологической защиты, которая в литературе нередко обозначается понятием «смещение». Действие этого защитного механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций (как правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. Например, открытое проявление ненависти к человеку, которое может вызвать нежелательный конфликт с ним, переносится на другого, более доступного и неопасного. В большинстве случаев замещение разрешает эмоциональное напряжение, возникшее под влиянием фрустрирующей ситуации, но не приводит к облегчению или достижению поставленной цели. В этой ситуации субъект может совершать неожиданные, подчас бессмысленные действия, которые разрешают внутреннее напряжение.

Интеллектуализация.

Этот защитный механизм часто обозначают понятием «рационализация». Авторы методики объединили эти два понятия, хотя их сущностное значение несколько отличается. Так, действие интеллектуализации проявляется в основанном на фактах чрезмерно «умственном» способе преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации без переживаний. Иными словами, личность пресекает переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи логических установок и манипуляций даже при наличии убедительных доказательств в пользу противоположного. Отличие интеллектуализации от рационализации, по мнению Ф.Е.Василюка, состоит в том, что она, по существу, представляет собой «уход из мира импульсов и аффектов в мир слов и абстракций». При рационализации личность создает логические (псевдоразумные), но благовидные обоснования своего или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые она (личность) не может признать из-за угрозы потери самоуважения. При этом способе защиты нередко наблюдаются очевидные попытки снизить ценность недоступного для личности опыта. Так, оказавшись в ситуации конфликта, человек защищает себя от его негативного действия путем снижения значимости для себя и других причин, вызвавших этот конфликт или психотравмирующую ситуацию. В шкалу интеллектуализации – рационализации была включена и сублимация как механизм психологической защиты, при котором вытесненные желания и чувства гипертрофированно компенсируются другими, соответствующими высшим социальным ценностям, исповедуемым личностью.

Реактивные образования.

Этот вид психологической защиты нередко отождествляют с гиперкомпенсацией. Личность предотвращает выражение неприятных или неприемлемых для нее мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений. Иными словами, происходит как бы трансформация внутренних импульсов в субъективно понимаемую их противоположность. Например, жалость или заботливость могут рассматриваться как реактивные образования по отношению к бессознательной черствости, жестокости или эмоционального безразличия.

Изоляция — это отделение психотравмирующей ситуации от связанных с ней душевных переживании. Замена ситуации происходит как бы неосознанно, по крайней мере не связывается с собственными переживаниями. Все происходит как будто с кем-то другим. Изоляция ситуации от собственного Эго особенно ярко проявляется у детей. Взяв куклу или игрушечную зверюшку, ребенок в игре может разрешить ей делать и говорить все, что ему самому запрещается: быть безрассудной, саркастичной, жестокой, ругаться, высмеивать других и т. п.

Сублимация — это наиболее распространенный защитный механизм, когда мы, стараясь забыть о травмирующем событии (переживании), переключаемся на различные виды деятельности, приемлемые для нас и общества. Разновидностью сублимации может быть спорт, интеллектуальный труд, творчество.

Интроспекция — это процесс, в результате которого идущее извне ошибочно воспринимается как происходящее внутри. Так, маленькие дети вбирают в себя всевозможные позиции, аффекты и формы поведения значимых в их жизни людей, выдавая в последующем это за свое мнение.

Этнопсихология.

Этнопсихология – междисциплинарная отрасль знания, изучающая этнокультурные особенности психики людей, психологические характеристики этносов, а также психологические аспекты межэтнических отношений.

Этническая психология– это междисциплинарная отрасль знания, изучающая и разрабатывающая:

1) особенности психики людей различных народов и культур;

2) проблемы национальных особенностей мировосприятия;

3) проблемы национальных особенностей взаимоотношений;

4) проблемы национального характера;

5) закономерности формирования и функции национального самосознания и этнических стереотипов;

6) закономерности формирования обществ, национальных общин.

Объектом исследования являются нации, национальности, национальные общности.

Предмет– особенности поведения, эмоциональных реакций, психики, характера, а также национальное самосознание и этнические стереотипы.

Национальный характер — это совокупность наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакций на него. Национальный характер представляет собой, прежде всего, определенную совокупность эмоционально-чувственных проявлении, выражаясь в первую очередь в эмоциях, чувствах и настроениях — в предсознательных, во многом иррациональных способах эмоционально-чувственного освоения мира, а также в скорости и интенсивности реакций на происходящие события.

Наиболее отчетливо национальный характер проявляется в национальном темпераменте — например, отличающем скандинавские народы от, например, латиноамериканских. Зажигательность бразильских карнавалов никогда не спутаешь с неторопливостью северной жизни: различия очевидны в темпе речи, динамике движений и жестов, всех психических проявлений.

Последнее изменение этой страницы: 2019-03-20; Просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы

Источник