- Перинатальное поражение нервной системы (ППНС)

- Этиология/причины

- Наиболее значимыми в этиологии ППНС являются:

- Синдромы ППНС

- К основным синдромам ППНС острого периода относятся:

- В восстановительном периоде ППНС выделяют:

- Диагностика ППНС

- Лечение ППНС

- Задержка развития у ребенка до 3 лет

- Церебральная депрессия у новорожденного: признаки, лечение, последствия

- Что представляет собой патология?

- Основные причины церебральной депрессии

- Существуют ли факторы риска?

- Какими симптомами сопровождается недуг?

- Церебральная ишемия I степени

- Вторая степень патологии и ее особенности

- Церебральная ишемия третьей степени

- Диагностические мероприятия

- Церебральная депрессия у новорожденного: лечение

- Церебральная депрессия у новорожденного: последствия и прогнозы для пациентов

Перинатальное поражение нервной системы (ППНС)

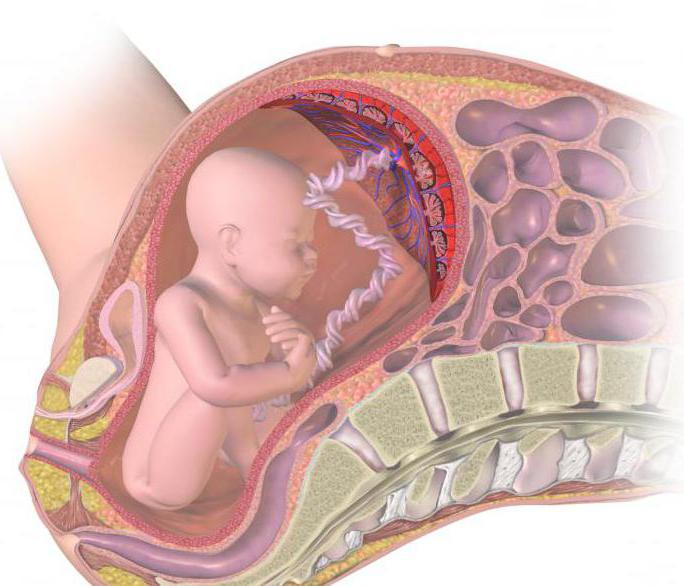

Перинатальное поражение нервной системы (ППНС) — повреждение нервной системы сопряженное с гемодинамическими, ликвородинамическими и метаболическими расстройствами, обусловленное воздействием вредоносных факторов в антенатальном периоде, во время родов и в первые дни после рождения. Диагноз «ППНС» используется в России и странах СНГ, за рубежом применяется диагноз «Неонатальное гипоксически-ишемическое церебральное повреждение», англ. Neonatal hypoxicischemic cerebral injury (не является прямым эквивалентом ППНС).

По некоторым официальным данным, в Российской Федераци среди детей первого года жизни, распространенность перинатальных поражений нервной системы превышает 80%.

Этиология/причины

Наиболее значимыми в этиологии ППНС являются:

- асфиксия/гипоксия;

- родовая травма головного спинного мозга и периферической нервной системы;

- интоксикация (билирубином и т.д.);

- нарушения метаболизма (углеводов, Са, Mg, К);

- инфекционные и паразитарные заболевания.

Выделяют 2 периода ППНС: острый (у доношенных детей – до 7 дней, у недоношенных – до 28 дней жизни) и восстановительный (у доношенных детей – до 12 месяцев, у недоношенных – до 12-24 месяцев жизни).

Синдромы ППНС

К основным синдромам ППНС острого периода относятся:

- Синдром церебральной возбудимости: повышенная спонтанная двигательная активность, тремор подбородка, языка, конечностей; повышение безусловных рефлексов и спонтанные физиологические рефлексы; срыгивания; длительные периоды бодрствования.

- Синдром церебральной депрессии: снижение двигательной активности; диффузная мышечная гипотония; угнетение безусловных рефлексов; очень кратковременные периоды бодрствования.

- Синдром вегето-висцеральных расстройств: преходящий цианоз, кожные вегетативные реакции, дискинезия ЖКТ (повышение перистальтики, срыгивания и др.), лабильность деятельности сердечно-сосудистой (учащение или урежение ЧСС, аритмии) и респираторной (брадипноэ, апноэ) систем.

- Синдром ликворо-сосудистой дистензии (внутричерепная гипертензия): непропорционально быстрый прирост окружности головы, напряжение и усиление пульсации черепных родничков; усиление венозного рисунка и полнокровие подкожных вен головы; увеличение и динамическое нарастание размеров ликворосодержащих пространств (по данным НСГ); возможны симптом Грефе, нистагм; повышенное возбуждение, беспокойный сон; появление или усиление срыгиваний.

- Судорожный синдром характеризуется выраженным полиморфизмом. В большинстве случаев регистрируются тонические, клонические или миоклонические проявления.

- Врожденный гипертонус и врожденный гипотонус проявляются соответственно повышением и снижением мышечного тонуса ребенка.

- Другие нарушения мышечного тонуса. При данном синдроме отмечаются различные начальные изменения силы и тонуса мышц (по типу моноплегии/монопареза, диплегии, гемисиндрома, параплегии/парапареза либо тетраплегии/тетрапареза).

В восстановительном периоде ППНС выделяют:

- Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости

- Синдром двигательных нарушений: мышечная дистония, центральные и периферические парезы, эктрапирамидные и мозжечковые расстройства.

- Гидроцефальный синдром

- Судорожный синдром

- Синдром вегетативной дисфункции: ведущими клиническими проявлениями этого синдрома являются нарушения со стороны кожных покровов, желудочно-кишечного тракта и нарушения терморегуляции.

- Задержка психомоторного и доречевого развития: объективное несоответствие важнейших навыков моторного развития и уровня психопредречевого развития – относительно фактического возраста ребенка.

Диагностика ППНС

Основные принципы диагностики ППНС основываются на анализе анамнестических данных, клинических синдромов, а также результатов инструментальных методов исследования (НСГ, КТ или МРТ головного мозга; ЭЭГ и ЭЭГ-видеомониторинг, исследование вызванных потенциалов, ЭНМГ), нейроофтальмологического обследования. При необходимости прибегают к генетическим, биохимическим и другим методам обследования.

Лечение ППНС

Лечение новорожденных в остром периоде ППНС проводится в условиях стационара и представлено следующими мероприятиями: обеспечение адекватной оксигенации; искусственная вентиляция легких (по показаниям); дегидратация; гемостатическая терапия; противосудорожная, метаболическая и сосудистая терапия; антибактериальная и иммунотерапия. В восстановительном периоде ППНС для лечения клинических синдромов используется более широкий спектр ноотропных, нейрометаболических, нейропептидных, сосудистых и противосудорожных препаратов, при необходимости применяются миорелаксанты, поливитаминные комплексы (группа В). Среди методов немедикаментозного лечения ППНС основная роль принадлежит общему массажу и ЛФК, по показаниям применяют физиотерапию и иглорефлексотерапию.

Источник

Задержка развития у ребенка до 3 лет

Кто в группе риска?

Если ребенок вынашивался или рождался с какими-либо проблемами, даже на первый взгляд незначительными, он оказывается в группе риска по формированию неврологической патологии.

Патология нервной системы может проявиться как минимальными и быстро компенсированными симптомами, так и стать причиной для значимых нарушений здоровья ребенка, вплоть до инвалидизации. Дети, рожденные недоношенными, пережившие гипоксию во время беременности, асфиксию в родах или внутриутробную инфекцию, на первом году жизни должны посещать кабинет невролога один раз в 3 месяца. Как правило, такие дети проходят ряд обследований: начиная с нейросонографии, ЭЭГ, ЭНМГ и заканчивая МРТ головного мозга, которое проводится строго по показаниям.

Причины задержки развития очень неоднородны. В зависимости от того, какая патология привела к нарушению в развитии малыша, он наблюдается либо только у невролога, либо у невролога и эндокринолога, или невролога и нейрохирурга, реже – у психиатра. В любом случае, «первым звеном» в определении факта наличия задержки развития является районный невролог, который регулярно осматривает ребенка.

Каждый пациент с задержкой развития уникален, каждый случай заслуживает внимания и особого подхода, который обеспечивает маленьким пациентам научно-практический центр детской психоневрологии.

Задержки моторного развития

ЗМР – это особенность развития, при которой малыш не осваивает двигательные навыки или приобретает их с заметным отставанием от нормы. При темповой задержке происходит отставание ребенка в развитии на один декретированный срок, то есть, малыш получает навыки последовательно, но медленно. Это повод наблюдаться у невролога, но, как правило, ситуация не предвещает существенных проблем со здоровьем. Если следовать указаниям врача, то в дальнейшем ребенок с таким типом задержки ничем не будет отличаться от сверстников.

Ситуация более серьезная и требует постоянного контроля, если:

А) Отставание в развитии более серьезное: например, ребенок к 1 году не сидит, или в 7-8 месяцев не переворачивается;

Б) Развитие происходит неравномерно или наблюдаются «откаты» в развитии: это когда ребенок, научившийся уверенно сидеть или ходить, вдруг начинает делать это неуверенно или перестаёт делать вовсе.

В этих случаях врач-невролог может поставить ребенку один из следующих диагнозов

Выраженная задержка моторного развития. Это не обязательно ДЦП, есть масса других патологий, которые имеют схожую клиническую картину – например, пороки развития головного мозга, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, синдромальные формы задержки развития, которые могут быть обусловлены рядом нарушений на хромосомном уровне, и многое другое).

Избирательное нарушение двигательной функции. Это асимметричная слабость мышц, наблюдается только с одной стороны тела: ребенок переворачивается только на одну сторону, ходит прихрамывая, тянется к игрушкам только одной рукой, неровно держит голову (гемипарез). Еще один симптом – появление «лишних» движений, гиперкинезов.

Нарушение осанки, снижение мышечного тонуса. Если осевая мускулатура ребенка не имеет достаточной поддержки, у малыша нарушается осанка и походка, и это тоже неврологическая проблема. Такие дети часто страдают от дисплазии соединительной ткани и поэтому склонны к травмированию суставов.

ДЦП (детский церебральный паралич). Собирательный термин для определения персистирующих двигательных нарушений, в основе которых лежит непрогрессирующее поражение мозга, обусловленное воздействием ряда неблагоприятных факторов в пренатальном, перинатальном и раннем постнатальном периодах. Много лет назад этот диагноз звучал как приговор, но сейчас специалисты-неврологи располагают большим арсеналом современных и высокоэффективных методик. При раннем обращении к врачу и грамотном подборе лечения можно добиться прекрасных результатов и жить полноценной жизнью.

Задержки психоречевого развития

Связаны с отставанием в психическом развитии ребенка, формировании основных психических функций мозга. Чаще диагностируется у детей старше 3 лет, однако некоторые первые симптомы заметны уже в самом раннем возрасте:

Отсутствие улыбки, выражения эмоций, контакта глазами с матерью, безучастность к внешнему миру;

Отсутствие разделения взрослых на своих и чужих, отсутствие страха перед незнакомцами или, наоборот, ребенок каждого взрослого, кроме мамы, встречает как чужого;

Немотивированная агрессия и аутоагрессия (бьет, щиплет себя, вырывает у себя волосы);

Нарушение пищевого поведения: ребенок плохо жует, крайне избирателен в еде или не может насытится и т.д.;

Нарушение формирования собственной (экспрессивной) речи и понимания обращенной речи.

Задержка психоречевого развития может быть просто особенностью на пути формирования ребенка как социальной единицы, но в отдельных случаях это первый симптом расстройства аутистического спектра (РАС). Причины РАС до сих пор доподлинно не установлены; над решением вопросов этиологии РАС бьются специалисты из многих медицинских и немедицинских специальностей (генетики, биологи, неврологи, психиатры, педиатры, иммунологи и многие другие)

Самое главное о задержках развития у детей:

Многие патологические состояния, выявленные в раннем детстве, удается компенсировать, и в большинстве своем успешно лечить. Но даже очень внимательные родители могут не видеть полной картины симптомов, поэтому крайне важно приходить на прием к врачу подготовленными. Ведь на приеме, в суете осмотра, раздевания и одевания ребенка, как правило, родители забывают часть симптомов, о которых они хотели сообщить специалисту, и решение проблемы, постановка диагноза, а соответственно и начало лечения затягивается на неопределенный срок.

Чтобы подготовиться к приему у детского невролога, следуйте несложным правилам:

Заранее составьте перечень всех волнующих вас вопросов;

Наблюдайте за малышом и фиксируйте (записывайте, запоминайте, снимайте на видео) все, что кажется вам странным, необычным, непривычным и т.д.;

Если состояние ребенка изменилось, запомните и отметьте тот момент, когда вы обнаружили эти изменения;

Не откладывайте посещение врача. То, что на бытовом уровне кажется незначительным и не требующим срочного лечения, может быть важным и серьезным симптомом.

Источник

Церебральная депрессия у новорожденного: признаки, лечение, последствия

Церебральная депрессия у новорожденного ребенка представляет собой тяжелую патологию, которая связана с недостаточным поступлением крови в ткани головного мозга. Как правило, причиной недуга является закупорка одного или нескольких сосудов. Острая гипоксия нередко приводит к опасным последствиям, ведь нарушение кровообращения препятствует нормальному развитию детского мозга. При подобной патологии крайне важной является своевременная диагностика и терапия.

Что представляет собой патология?

Церебральная депрессия у новорожденного (ишемия) — сложная патология, которая сопровождается нарушением кровообращения в мозгу с последующим развитием кислородного голодания. Примерно в 70% случаев недуг связан с образованием тромба в одном из сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Происходит это во время внутриутробного развития.

Церебральная ишемия нередко диагностируется у недоношенных детей, кровеносная система которых до конца не успела сформировать.

Дефицит кислорода негативно сказывается на работе организма, в частности, ЦНС. К последствиям патологии относят отек, кровоизлияния в мозг и прочие расстройства.

Основные причины церебральной депрессии

Статистические исследования подтверждают, что чаще всего патология развивается в последние месяцы беременности или же в результате родов с осложнениями. К возможным причинам относят:

- удушье плода, сжатие пуповины;

- нарушение кровотока в плаценте или ее отслоение;

- врожденные пороки сердца, открытый артериальный проток;

- внутриутробное кислородное голодание;

- плацентарная недостаточность (в острой форме);

- инфицирование плода во время родов.

Существуют ли факторы риска?

Специалистам удалось определить несколько факторов риска, наличие которых повышает шансы развития церебральной депрессии. К ним относятся:

- многоплодная беременность;

- токсикоз на последних месяцах вынашивания ребенка;

- наличие вредных привычек у матери;

- острые воспалительные недуги (или обострение хронических), проблемы с эндокринной системой у женщины;

- тяжелые, затяжные роды.

Считается также, что риск развития отклонений (в том числе и церебральной депрессии) повышается, если речь идет о беременности женщины после 35 лет.

Какими симптомами сопровождается недуг?

В большинстве случаев церебральная депрессия начинает проявляются сразу после рождения. Симптоматика в данном случае довольно четкая.

- Ребенок постоянно в возбужденном состоянии, плохо спит, периодически вздрагивает, плачет без видимых на то причин.

- К перечню симптомов можно отнести заметный тремор.

- Церебральная депрессия у новорожденного сопровождается снижением мышечного тонуса — ребенок мало двигается, ему трудно глотать и сосать.

- Можно заметить увеличение и разбухание родничка. Подобное нарушение связано со скоплением жидкости в головном мозге.

- Нередко кожа ребенка приобретает характерный мраморный оттенок.

- Патология часто сопровождается нарушением работы пищеварительного тракта — малыши страдают от поносов, вздутий, запоров.

Есть и более серьезные нарушения, которыми сопровождается церебральная депрессия у новорожденного. Признаки патологии — это также подергивания конечностей, судороги, потеря координации движений. Иногда ишемия приводит к потере сознания и развитию коматозного состояния.

Церебральная ишемия I степени

В данном случае речь идет о легкой форме патологии. В первые 3-5 дней после рождения у малышей наблюдаются некоторые нарушения, в частности, угнетение нервной системы или, наоборот, сильное возбуждение. К симптомам относят наличие усиленных сухожильных рефлексов, а также небольшой мышечный тонус.

Данная форма недуга не представляет собой угрозы. Как правило, нарушения проходят сами по себе, хотя чаще всего врач назначает общеоздоровительные мероприятия.

Вторая степень патологии и ее особенности

Если речь идет второй стадии развития недуга, то патологию уже можно считать достаточно опасной. В первые дни после рождения можно наблюдать нарушения координации у ребенка, слабый тонус мышц. Кожные покровы малыша изменяются, приобретая характерный мраморный оттенок.

К симптомам относят увеличение объема головы, что связано со скоплением жидкости в желудочках мозга. Присутствуют и более серьезные нарушения, в частности, ослабление хватательных и сосательных рефлексов (ребенок не способен питаться). Новорожденный периодически теряет сознание. У пациента можно обнаружить и выраженное апноэ — во сне дыхание ребенка попросту останавливается.

При наличии подобной симптоматики важно все время наблюдать за новорожденным. Правильно проведенная диагностика позволит обнаружить причину нарушения кровообращения, после чего врач сможет составить соответствующую схему лечения.

Церебральная ишемия третьей степени

Это довольно тяжелая форма патологии, которая сопровождается смертельно опасными нарушениями. У новорожденного практически отсутствуют любые рефлексы. При внешнем осмотре можно заметить косоглазие. К прочим симптомам относят нарушение сердечного ритма, резкое повышение артериального давления. Малыш не способен дышать самостоятельно. Нередко новорожденный впадает в коматозное состояние.

Симптомы церебральной депрессии можно заметить уже в первые несколько минут после рождения. В таких случаях ребенка срочно доставляют в реанимационное отделение, после чего подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Диагностические мероприятия

Как правило, синдром церебральной депрессии у новорожденных диагностируется в первые часы жизни младенца. Во время стандартной проверки обнаруживается нарушение рефлексов. Общий анализ крови дает возможность определить повышение уровня углекислого газа в организме.

В более тяжелых случаях проводится электроэнцефалография — во время процедуры можно выявить наличие скрытых судорог и патологической активности ЦНС. Иногда врачи рекомендуют магнитно-резонансную томографию, так как это исследование помогает определить все развившиеся нарушения в организме ребенка.

Церебральная депрессия у новорожденного: лечение

Терапия при подобной патологии напрямую зависит от причин ее развития, степени тяжести и общего состояния пациента. Например, при легких формах медикаментозное лечение и вовсе не требуется — врачи рекомендуют полноценное питание, отдых и сон, а также курсы массажа, помогающие улучшить кровообращение.

Если речь идет о второй или третьей степени, то может потребоваться прием некоторых препаратов, например, ноотропов и т.д. В случаях тромбоза или врожденных аномалий показано хирургическое вмешательство — врач удаляет тромб, восстанавливает нормальную структуру сосудистого русла.

Церебральная депрессия у новорожденного: последствия и прогнозы для пациентов

Многие родители, столкнувшиеся с подобной проблемой, беспокоятся по поводу состояния ребенка. Как свидетельствует практика, при своевременной диагностике и реабилитации организм малыша восстанавливается в течение последующих 6-12 месяцев.

При отсутствии лечения церебральная депрессия у новорожденного может привести к крайне неприятным последствиям. В будущем у ребенка возможны проблемы со сном, частые головные боли, повышенная раздражительность, гиподинамия и склонность к ожирению, замкнутость.

Ишемия третьей степени крайне опасна. Иногда она становится причиной ДЦП, умственной отсталости, синдрома дефицита внимания.

Источник