- Пассивный человек — это какой? Характеристика

- Воспитание пассивного человека

- Когда формируется пассивность?

- Пассивные люди: примеры

- Обстоятельства и люди

- Конкретный пример пассивного поведения

- Пассивный человек — это какой человек?

- Заключение

- Значение слова «пассивный»

- пасси́вный I

- Пассивность

- Что это такое

- Причины пассивности

- Социальная пассивность

- Интеллектуальная пассивность

- Пассивность в отношениях

- Как избавиться от пассивности

Пассивный человек — это какой? Характеристика

Характер человека формируется с детства и на 90 % зависит от окружающего воспитания. Условно людей можно разделить на активных и пассивных. Пассивный человек — это такая личность, которая ограничивает себя в деятельности, любит отсидеться в стороне и наблюдать за чужой жизнью.

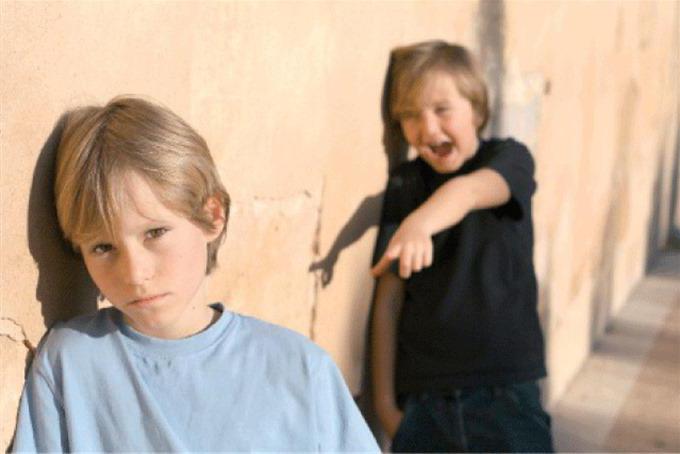

Любая активность, неважно, в какой сфере деятельности, вызывает у таких людей тревогу, так как придется себя проявлять, оказаться замеченным, а это им очень не нравится, если есть возможность, они этого избегают. А делают это потому, что имеют негативный опыт — насмешки, упреки, издевательства даже.

Воспитание пассивного человека

К сожалению, у пассивных людей зачастую родители бывают излишне властными, любящими командовать, не позволяющими детям проявлять себя, всячески поглощающими их самостоятельность и активность. Либо родители совершенно не интересуются жизнью детей, холодные и равнодушные. Став взрослым, пассивный человек это влияние будет постоянно ощущать на себе, и исправить жизнь (разорвать цепи «рабства»), если дело далеко зашло, бывает намного сложнее.

У детей, постоянно сталкивающихся с равнодушием и ограничением, складывается впечатление, что для того, чтобы быть активными, нужно постоянно напрягаться как физически, так и умственно, а это — так они думают — выше их сил.

Когда формируется пассивность?

Пассивное состояние человека формируется именно в этот момент, когда он один, без всякого участия со стороны, думает, что не сможет самостоятельно выполнить какое-нибудь задание. У такого человека воля не выковывается, не развивается, он предпочитает всегда быть в тени, следовать за кем-то, подчиняться, быть исполнительным, лишь бы его не трогали, и так далее.

Такие люди, как правило, не имеют собственной точки зрения, не умеют и не хотят отстаивать свою позицию, особенно в окружении незнакомых людей. Если симптомы пассивности становятся хроническими, человек становится мягкотелым и бесхарактерным. Постепенно у него теряется интерес к жизни, он смиряется с вялотекущей жизнью и впадает в уныние и депрессию.

Активный человек всегда интересуется чем-то, стремится к чему-нибудь, верит в себя и свои возможности. Одним словом, это целеустремленный человек.

Пассивные люди: примеры

Великий русский классик Гончаров дал нам классический образ пассивного человека — Ильи Ильича Обломова — и его антипода Андрея Штольца. В романе повествуется, как активный Штольц «разбудил» пассивного Обломова, и тот даже влюбился, но первая же преграда (переезд в город) выбила Илью Ильича из колеи.

Есть еще один пример из классики — это повесть Антона Чехова «Дуэль». Его герой Лаевский — на первый взгляд положительный, образованный молодой человек, но почему-то все вокруг него несчастны, а в первую очередь несчастен он. Лаевский уговорил замужнюю женщину сбежать от мужа и жить с ним, но как только его «любовь» проходит, он пытается сбежать теперь от нее.

Другой персонаж — фон Корен — уверенный в себе, целеустремленный молодой человек. Автор показывает два характера — пассивный и активный, но самое интересное, что пассивный Лаевский в итоге находит в себе силы исправить жизнь, а фон Корену до этого еще очень далеко. Так что и пассивный человек это состояние уныния и неуверенности может при желании преодолеть.

Обстоятельства и люди

Рассмотрим несколько примеров, как ведут себя пассивные люди в разных обстоятельствах.

- Если по пути у пассивного человека лопнула шина или закончился бензин, он тут же начинает причитать, что всякое невезение случается только с ним, вместо того чтобы проявить в данном случае терпение и стойкость.

- Они не могут прямо высказать свое мнение. Начинают со слов «ну если это возможно. «, «может, и так. » и в таком духе. Естественно, что их позиция не будет рассматриваться всерьез.

- Они постоянно ищут одобрения со стороны, напичкивая свою речь словами «если вы не возражаете», «может быть» и так далее.

- Постоянно принижают собственную личность, говоря, что они не эксперты и, наверное, не разбираются в этом (в каком-то деле) и так далее.

- Они не могут встать на сторону кого-то в споре, думая, что таким образом конфликт станет меньше и обе стороны получат поддержку, но на самом деле будут выглядеть нерешительными и двуличными.

- Такие люди всегда интересы других ставят выше собственных, даже если не согласны с этим. Они всегда уступают, но не потому, что переживают и думают о близком, а чтобы их оставили в покое.

- Зачастую они не могут сказать слово «нет» и, хотят они того или нет, всегда говорят «да».

Пассивный человек — это тот, кто не может перед собой поставить определенную цель, такими людьми легко управлять и обмануть. Их идеи и цели до того смутны и неопределенны, что они ждут, что кто-нибудь решит за них проблему.

Конкретный пример пассивного поведения

К примеру, пришла женщина в магазин за покупкой. Продавщица показывает ей платье или другую какую-нибудь вещь, которая ей не нравится, но под давлением торговца она в конце концов покупает ненужную ей вещь и несет домой.

Почему же она так поступила, ведь платье ей не шло, или почему взяла торт той фирмы, на который ей указывал продавец, и в итоге он оказался не таким вкусным? Дело в том, что пассивные люди чужую точку зрения воспринимают как догму и как давление извне, поэтому хотят побыстрее от нее избавиться.

В подобные минуты пассивный человек не понимает, что имеет право выбора, и воспринимает мнение окружающих как обязательное к выполнению (как не вспомнить детство и отрочество). Человек не сознательно соглашается с мнением другого, а просто бездумно следует за ним. Это результат того, что внутри такого человека не сформировалась система ценностей, желаний. Зачастую они сами не знают, чего хотят, не могут управлять собственной жизнью.

Пассивный человек — это какой человек?

Пассивный человек добровольно отказывается быть творцом собственной жизни. Он отказывается поступать по своей воле в любой ситуации, линия пассивного человека предсказуема — он ничего не делает и ждет «манны» с небес. Дар, данный нам свыше, менять в лучшую сторону себя и отношение к другим пассивный человек закапывает в землю.

Такие люди обычно «умывают руки», «не шевелят пальцем» и без «пинка» ничего не делают. Некоторые пассивные люди делают успешную карьеру, но всегда остаются в тени активного человека.

Чем пассивнее человек, тем больше он грезит, предается мечтам, он любит планировать, но планы его не выполняемы, не конкретны и не практичны. И сам человек сетует, говоря, что вот всегда ему кто-то или что-то мешает, но только не он.

Заключение

Как же называют пассивных людей? Пассивных людей по-другому называют инертными, бездеятельными, заторможенными, безучастными, безынициативными, вялыми, замороженными, иногда флегматиками, но этот тип людей совершенно другой.

К флегматикам относят людей невозмутимых, со стойкой позицией, внешне ничем не проявляющих эмоций, иногда даже ленивых и так далее. По сути, пассивные люди могут лишь внешне выглядеть спокойными, внутри у них может все бушевать, но они ни за что не проявят себя, потому что не хотят конфликта, им удобно в своем «теплом» болоте, и если они из него не вылезут, то не только самим себе, но и окружающим сделают больно и некомфортно.

Источник

Значение слова «пассивный»

1. Лишенный деятельного начала; бездеятельный, инертный; противоп. активный 1 . Пассивная борьба. Пассивные зрители. Пассивное наблюдение. Пассивный участник. □ Наташу не могла удовлетворить пассивная роль переводчицы. Ее кипучая, живая натура требовала себе иного применения. А. Гончаров, Наш корреспондент. — Познавая жизнь, не будьте пассивными, вторгайтесь в нее, боритесь за светлое будущее, за коммунизм. Матюшина, За дружбу.

2. Редко применяемый, используемый. Пассивный запас слов. Пассивный фонд книг.

1. Бухг. Прил. к пассив (в 1 знач.). Пассивные банковские операции.

2. Грамм. Прил. к пассив (во 2 знач.). Пассивная конструкция.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ПАССИ’ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна, вно [латин. passivus — страдательный, недеятельный] (книжн.). 1. Бездеятельный, безучастный к окружающему, вялый; противоп. активный. П. человек. П. характер. Пассивно (нареч.) относится к чему-н. 2. Обусловленный деятельностью кого-н. другого, страдательный. Играть пассивную роль. 3. Такой, в к-ром ввоз превышает вывоз (экон.). П. баланс внешней торговли. 4. Прил.

пассив в 3 знач., страдательный (грам.). Пассивная конструкция. ◊

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

пасси́вный I

2. спец. редко применяемый, не используемый ◆ Пассивный транспорт не требует затрат энергии, активный транспорт — энергозависимый. М.Р. Сапин, «Анатомия человека», 2009 г.

Источник

Пассивность

Пассивность считается одной из вариаций проявлений страха перед бытием, его сложностями и проблемами. Помимо того данная черта также является формой проявления агрессивности. Если субъект подавляет гнев, накапливая негатив, если ощущает страх открытого соперничества и страшится прилюдно демонстрировать собственную позицию, то ему свойственна вероятнее всего пассивно-агрессивная поведенческая модель.

Что это такое

Рассматриваемый феномен являет собой качество личности, черту характера, выражающуюся в бездеятельности, безынициативности, безразличии, отсутствии воли, стремления к самостоятельности. Также у пассивных индивидов наблюдается отсутствие привычки к регулярным интеллектуальным усилиям, социальная пассивность, что считается основными причинами отстранённости от деятельности. Противоположностью данного термина считается активность. Специфической вариацией пассивности считается инфантильность.

Пассивность может возникнуть вследствие «тепличного» воспитания в качестве реакции на воздействие среды извне по причине ощущения бессилия и безысходности, невозможности что-то изменить.

Итак, что значит пассивный человек? Это индивид, отстранённый от событий бытия. Человек, избегающий инициативы, активности. Он стремится отойти от необходимости принятия решений, избежать ответственности. Существование таких индивидов лишено яркости и событийности.

Проявление пассивности считается барометром умственной незрелости или гражданской инфантильности. Ранее существовало понятие «пассивизм», означающее поведенческую модель, состоящую в избегании любых вмешательств в судьбу либо события, происходящие на планете. Обосновывалась данная позиция неспособностью предсказать последствия вмешательства. От этого термина и произошло рассматриваемое явление.

Пассивные индивиды обладают слабой энергетикой, погружаются в разнообразные зависимости, глубоко уходят в себя. Нередко они могут годами подвергать анализу причины, породившие собственную пассивность, однако не готовы произвести конкретные действия, дабы её ликвидировать.

Несмотря на выше изложенное, все же будет неверным считать пассивность, отстранённость от бытия патологией либо полностью отрицательной чертой. Порой безучастие является естественным состоянием человека. В трудных ситуациях пассивность способствует сосредоточению аккумуляции энергии и направлению её на разрешение ткущих важных задач, переосмыслению ценностей либо ситуации. Описываемая форма пассивности является нормальным этапом формирования личности.

При этом различают такие виды пассивности: социальный, безучастие в отношениях и интеллектуальный. Первая – не даёт индивиду возможность выказывать общественно деятельное поведение, заботиться о природе, окружающих, о социуме. Нравственные ориентиры, определяющие индивида, а также его позицию в социуме при социальной пассивности делаются малозначимыми.

Пассивность человека во взаимоотношениях порождает постоянные конфликты и часто приводит к разрыву союза, но нередко может и укрепить такую связь, если один из партнёров является лидером по характеру.

Интеллектуальная пассивность выражается в снижении уровня интеллектуальных процессов, чаще по причине особенностей воспитания, плохой мотивации личности либо вследствие отклонений в умственном созревании.

Причины пассивности

Снижение интереса к внешнему миру может быть порождено множеством причин. Ниже приведены самые существенные из них:

– воздействие стрессоров таких как: конфликты в семейных отношениях, конфронтации в коллективе, потеря близкого;

– злоупотребление алкогольсодержащими жидкостями либо одурманивающими веществами;

– приём противозачаточных препаратов, влияющих на продукцию гормонов, или фармакопейных средств, понижающих давление;

– побочный эффект употребления снотворных средств, стероидов либо антибиотиков;

– недостаток солнечного света;

– профессиональная деятельность, спровоцировавшая эмоциональное выгорание;

Помимо того следует отметить среди вероятных причин пассивности и ряд недугов, а именно паралич, рак, диабет, поражения мозга, отклонения в функционировании эндокринной системы, шизофрения, хронические соматические недуги.

Пассивность в поведении у представительниц прекрасной половины часто является предвестником наступления предменструального синдрома. Также оно наблюдается у людей, пребывающих продолжительное время в эмоциональном перенапряжении, без отдыха и разгрузки.

Часто безучастность и отстранённость бывают обусловлены наследственностью. Также провоцировать появление пассивности может отсутствие мотивации, прямо связанной с потребностями индивида и его интересами.

Наличие нескольких противопоставленных стимулов, ставящих индивида перед необходимостью совершить выбор, нередко может порождать пассивный настрой.

Помимо выше приведённых факторов общее ослабление организма по причине продолжительного серьезного недуга или переутомления также приводит к появлению безучастности к происходящему.

Пассивность порой представляет собой сознательно выбранной жизненной стезёй либо непреднамеренной, являясь функцией защиты вследствие воздействия стрессоров.

Социальная пассивность

Динамика трансформаций, проистекающих в социуме и мире, вынуждает людей иначе относиться к бытию, по-новому осмысливать различные аспекты существования. Из массы проблем, поставленных историческим развитием, самой острой сегодня становится проблема, направленная на преодоление социальной инертности.

Социальная пассивность означает отсутствие общественно инициативного поведения, нежелание заботиться об окружающих, безучастность к природе, социуму.

Сейчас сложилось очевидное противоречие между пассивностью, безучастием, мировоззренческим равнодушием, политической незрелостью многих граждан и потребностью социума в деятельном участии всего трудящегося населения и каждого индивида в социальных реорганизациях.

Пассивность социума в качестве многозначного понятия очерчивает определённые общественные связи, характер людей и жизненный уклад, изменённую общественную психологию, специфическое мировоззрение.

Социальная пассивность является качественной характеристикой позиции личности, которой присуще: отсутствие стремления, инертность, незрелость, отстранённость, застой, отсутствие потребности совершать социально значимые действия, уклонение от реализации знаний и способностей.

Опасность социального бездействия и пассивности состоит в сковывании активности, инициативности, самостоятельности.

Природа описываемого явления заключается в дисгармонии существующей ситуации с потребностями, отстранённости индивида от социума, пробелах экономических связей, несоблюдении социальной справедливости, ограничении личного интереса, отсутствии сформированных политических институтов, бюрократизация структур власти, слабость демократических обычаев. С духовно-практической стороны причинами социальной инертности считаются: низкая степень культуры, отсутствие духовности, безответственность, эгоизм, умственная лень. Способствуют сбережению стабильности пассивности индивидов следующие негативные явления: деформация образа бытия, вредные и устаревшие обычаи, отсталые привычки, избыточная религиозность, иждивенчество, потребительская позиция.

Интеллектуальная пассивность

Под интеллектуальной инертностью принято понимать снижение уровня умственной деятельности, что обусловлено, прежде всего, особенностями воспитания. Проявляется она недостаточным развитием интеллектуальных умений, отрицательным отношением к умственной деятельности, использованием окольных путей при решении интеллектуальных заданий.

Интеллектуальная пассивность человека проявляется неодинаково. Она бывает срытой, а может характеризоваться яркой выраженностью проявлений. Ранние признаки рассматриваемого явления можно наблюдать в дошкольном периоде. Более явно интеллектуальное безразличие проявляется у младших школьников в виде невозможности усвоения знаний в нужном объеме.

Анализируя рассматриваемый феномен, ученые выдвинули предположение, что интеллектуальная инертность бывает двух вариаций. Первая – возникает вследствие отклонений в операционально-техническом аппарате интеллектуальной деятельности. Вторая – является проявлением негативной тенденции формирования мотивационно-потребностной сферы.

По обширности проявлений различают избирательную и общую интеллектуальную безучастность. Первая обнаруживается в выборочном отношении к предметам и разновидностям деятельности.

Возникновение описываемой особенности нередко обусловлено познавательным уровнем семьи, поскольку ребенок большую часть времени проводит с родными. Отличительной чертой когнитивного уровня семьи считается: базисный уровень знаний родственников, сложившийся климат в семейных отношениях, совместное проведение свободного времени, интересы, хобби. Также здесь следует учитывать возникновение у детей следующих «полезных» качеств: инициативности, самостоятельности, осознанности собственных поступков и деяний.

Пассивность в отношениях

Рассматриваемое явление в качестве личностной черты является склонностью к бездеятельностному существованию, безразличию и безынициативности в отношении партнёра, требований среды. Это неумение проявить собственную волю, неспособность выказать самостоятельность в семейных взаимоотношениях.

Пассивностью называется неспособность индивида стать творцом собственной судьбы и отношений. Это добровольное отречение от инициативности, выбора. Такой человек умышленно выбирает позицию ведомого. Его направление поведения всегда очевидно и предсказуемо, проявляется в «ничегониделании». Пассивный индивид во взаимоотношениях всегда проигрывает лишь второстепенную роль, которая его устраивает.

Последствия пассивности в отношениях часто приводят к разрыву последних. Поскольку партнёр устаёт тащить всю тяжесть совместного проживания на собственных плечах, когда второй участник взаимоотношений предпочитает стиль жизни, заключающийся в отстранённости от бытовых проблем, семейных неурядиц, разнообразия взаимоотношений.

Пассивность в отношениях – это приспособление партнёра в любовной связи, ограниченной устоявшимися рамками, поэтому от него не требует применения дополнительных усилий. Однако среда динамична, окружение изменчиво. Стабильность его лишь временна и неустойчива, поскольку действительность либо разрушается, либо развивается, но неизменной не остаётся. Именно поэтому инертность в любых сферах бытия разрушительна. Индивидуум, выбравший стезю без роста, совершенствования, рискует очутиться вне среды, в которой ранее он чувствовал себя уверенно.

Зачастую индивида делает пассивным авторитарное родительское воспитание, при котором инициатива нетерпимо пресекается, энтузиазм не в почёте, любая активность усмиряется и не приветствуется.

Как избавиться от пассивности

Дабы устранить данную негативную черту или модель существования, необходимо, прежде всего, попрощаться с леностью.

Преодоление пассивности требует чёткого представления завтрашнего дня. Поэтому следует составить график запланированных дел, уделяя внимание мельчайшим деталям и не забывая оставить время для приятностей.

Поскольку рассматриваемое явление может возникать вследствие отсутствия понимания у индивида собственных стремлений и желаний, то борьбу с ним необходимо определить в одну масштабную цель для себя, расписав пошагово этапы её достижения. Именно мотивация считается главным двигателем деятельности.

Помимо перечисленного рекомендуется не забывать о самооценке, поскольку у пассивных субъектов она зачастую колеблется, следует стремиться увеличивать собственную инициативность и активность не зависимо от сфер деятельности.

Пассивные личности любят себя упрекать. Они неустанно размышляют о собственной лени, о несовершённых делах, считая себя «плохими». Поэтому дабы побороть инертность следует подключить позитивное мышление. Необходимо постараться вспомнить былые победы, успехи, свои выигрышные качества, таланты. Лучше всего записывать свои победы и достижения, даже если вначале они и незначительны. Также следует себя похвалить за решимость избавиться от пассивности.

Дабы избавиться от безучастности и отстранённости, помимо вышеприведённых советов, рекомендуется не забывать о классических правилах, помогающих улучшить общее состояние. Прежде всего, необходимо проводить на свежем воздухе больше времени, соблюдать рациональное питание, избегать воздействия стрессоров, отрешиться от вредоносных привычек, систематически заниматься спортом.

Таким образом, самое важное в борьбе с пассивностью – это совершить первый шаг: решиться на изменение привычного и удобного стиля бытия.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»

Источник