- Эмоциональные оценки и их телесные проявления

- Что такое эмоциональные оценочные слова?

- Эмоциональный интеллект: как научиться понимать свои и чужие эмоции

- Что такое эмоциональный интеллект и почему он важен

- Как работает эмоциональный интеллект

- Как развивать эмоциональный интеллект

- Инструменты развития эмоционального интеллекта

Эмоциональные оценки и их телесные проявления

Выявить сами эмоциональные состояния было бы достаточно просто, но мнение человека о любом объекте или ситуации гораздо сложнее, чем просто «нравится — не нравится». Да и в деловом общении менеджеру надо знать не только как — благожелательно или раздраженно — слушает его клиент, доволен ли он ходом переговоров, но и что он собирается делать дальше: искать дополнительную информацию, заключать сделку или отказываться от нее. Указания на это тоже можно получить, наблюдая за телесными проявлениями состояний человека.

Еще в 50-х гг. XX в. психологи, изучавшие, как человек относится к самым разным объектам (другим людям, товарам, рекламе и т.д.), установили, что это отношение не сводится только к собственно эмоциональной оценке типа «плохой — хороший». Оно обязательно включает оценки по признакам «силы — слабости» и «активности — пассивности». С силой ассоциируются большой размер, вес, энергия, грубость, большая работоспособность, мужественность и т.п., со слабостью — маленький размер, легкость, тонкость, женственность и т. п. Объект воспринимается как активный, если человек связывает с ним ощущения движения, изменения, поиска, напора, действия, свободного выбора и т. п. Пассивность приписывается объекту, который связан с ощущением неподвижности, стабильности, постоянства, устойчивости, вынужденных действий, ожидания, лени и т.п.

Таким образом, оценка человеком любой информации, любой ситуации является трехмерной, т.е. состоит из трех составляющих: собственно эмоциональной оценки и оценок по признакам силы и активности. Соответственно и состояние человека, выраженное в телесных признаках, оценивается подобным образом.

Говоря об «оценке ситуации», мы имеем в виду не некую безличную «объективную» ситуацию, а ее субъективный образ, на котором, собственно, и основывается поведение человека. Каждому из личного опыта известно, что одного и того же человека, предмет или событие разные люди воспринимают и оценивают по-разному.Именно субъективный образ ситуации и включает в себя описанную выше «трехмерную» оценку. Психологи уже давно доказали, что безоценочных суждений, абсолютно безэмоциональных и объективных решений не бывает, хотя люди и могут заблуждаться по этому поводу. Тот, кто настаивает на своей объективности, часто старается скрыть весьма сильные переживания. Эмоциональные оценки составляют важнейшую часть субъективного образа любого предмета или ситуации и входят в состав любого процесса принятия решения, хотя сила эмоций может быть разной.

Перейдем к описанию состояний человека, связанных с субъективной оценкой ситуации и телесных сигналов, которые позволяют эти состояния опознать: когда человек их не скрывает, и когда старается их замаскировать.

Многочисленные исследования психологов из разных стран мира показали, что положительная оценка любой информации, ситуации или человека сопровождается телесными выражениями удовольствия. В позах и движениях можно наблюдать следующие признаки подготовки приближения к объекту, к «захвату» его, стремления получше рассмотреть и ощупать:

- все тело направлено и как бы приближено к партнеру; возможно легкое раскачивание на стуле;

- ладони открыты по отношению к партнеру или человек энергично потирает их друг о друга;

- стопы направлены к собеседнику; если человек сидит, положив ногу на ногу, лежащая сверху нога направлена в сторону партнера;

- в речи слышны доброжелательные интонации;

- выражение глаз и всего лица спокойно или с легкой улыбкой; открытый, прямой внимательный взгляд устремлен прямо на собеседника;

- глаза могут кратковременно открываться особенно широко или, наоборот, прикрываться, обычно вместе с кивком головой, тогда у глаз появляются легкие морщины;

- радостная улыбка, при которой уголки губ приподняты и отведены назад, челюсти расслаблены, рот может быть приоткрыт.

Отрицательная оценка сопровождается телесными проявлениями неудовольствия, микродвижениями, символизирующими удаление от объекта, отгораживание от него:

- голова, плечи, колени, стопы вместе или по отдельности направлены от партнера;

- руки сцеплены, или скрещены на груди, или занимают такое положение, что в любом случае ладони не видны собеседнику; иногда руками производятся медленные движения наружу-вниз (символический заслон или «отгребание от себя»);

- ступни повернуты от собеседника или носками друг к другу (легкая «косолапость»); ноги скрещены или положены друг на друга, при этом нога направлена от партнера (позы заторможенного, сдерживаемого бегства);

- опущенные ресницы; «занавешивание» глаз или прищуривание, возможно усиленное и неравномерное моргание;

- загораживание каким-либо предметом (портфелем, книгой, газетой и т.п.) как щитом;

- покачивание головой сбоку на бок; на лбу появление вертикальных складок (хмурит лоб);

- рот слегка приоткрыт или, наоборот, плотно закрыт;

- легкие прикосновения пальцами или потирание носа, глаз или ушей.

Две другие оценки (силы и активности) отражаются в энергетическом состоянии человека, в телесных признаках подготовки к движению или покою.

Если человек оценивает кого-либо или что-либо как сильный объект, это означает, что он воспринимает ситуацию и партнеров по общению всерьез, как заслуживающих внимания. Его тело находится в состоянии оптимального напряжения, как бы готовится к значительному усилию. Телесные проявления в этом случае таковы:

- тело и конечности напряжены приблизительно одинаково;

- голова и тело наклонены вперед или, наоборот, откинуты назад;

- посадка на стуле прямая, без опоры на спинку; обе ноги упираются в пол, тело сжато, «съежено» и наклонено вперед (готовность вскочить);

- руки слегка разведены и направлены вперед или вверх;

- ноздри расширены, дыхание активное, усиленное.

Если же информация, ситуация или партнер по общению оцениваются как слабые, то это значит, что человек считает этот объект не заслуживающим серьезного внимания. Такое состояние обычно не характерно для делового общения, но, если оно возникло, его можно обнаружить по следующим телесным признакам общего расслабления:

- тело, конечности, вся поза расслабленные;

- дыхание замедленное;

- голос тихий, речь вялая;

- «пустой» взгляд, направленный в пространство, хотя глаза могут быть широко открыты.

Если объект или ситуация оцениваются как активные, то у человека возникает желание не только обсуждать вопрос, но и принимать конкретные решения и действовать. При этом в организме возникает общее возбуждение, тело подготавливается к быстрым действиям с динамичным объектом. О такой оценке свидетельствуют широкие, «открытые» позы, напоминающие приостановленное, сдерживаемое движение. Можно отметить некоторые характерные признаки:

- верхняя часть тела слегка подается вперед; возможно раскачивание на стуле;

- руки на бедрах — первый признак готовности действовать, его часто можно наблюдать у спортсменов, ожидающих своей очереди выступать;

- в положении сидя ладони положены на бедра или широко расставленные руки упираются в стол; в положении стоя кисти рук располагаются на уровне талии («руки в боки», особенно характерно для женщин) или большие пальцы заложены за пояс (характерно для мужчин);

- во время высказывания ладони открыты навстречу партнеру и движутся вперед и вверх-вниз или ладонь поднята вверх на уровень лица, пальцы соединены или собраны в щепоть, рука совершает частые движения от себя и к себе (символическое удержание и демонстрация, скорее всего, человек излагает очень важную для него мысль);

- речь с усиленными (но не грубыми) интонациями;

- глаза широко открыты, брови могут быть приподняты.

Если объект оценивается как пассивный, это означает — в ближайшее время человек не намерен принимать конкретное решение и тем более действовать, поэтому не хочет даже высказываться. Но это не значит, что он теряет интерес к деловому общению. Скорее наоборот, он заинтересован в получении дополнительной информации, хочет лучше понять партнеров и разобраться в деталях. Это состояние отражается в статичной, спокойной позе. Тело занимает максимально удобную позу, особенно если перед этим оно было напряжено; жестикуляция замедляется; речь становится медленнее и тише. Укажем некоторые более частные признаки:

- поза расслабленная, вялая или демонстративно прямая и напряженная, но «закрытая» — локти могут быть прижаты к телу; ладони засунуты в карманы или скрещены перед грудью; возможно захватывание себя за край одежды, за пуговицу или за другую руку;

- шея не напряжена, голова слегка отклонена назад или вбок, возможен легкий кивок головой в момент понимания чужой мысли;

- плечи приподняты, голова втянута в плечи;

- закрывание рта рукой; возможно касание рта или носа указательным пальцем или напряжение рта, прикусывание губ или языка (два последних признака указывают на нежелание говорить);

- внимательный, твердый взгляд на собеседника, глаза могут быть широко раскрыты или слегка прищурены (это зависит от состояния зрения);

- в положении сидя за столом одна рука поставлена на локоть и подбородок опирается на ладонь или указательный палец вытянут вдоль щеки, остальные расположены на уровне рта или ниже (символическое прислушивание);

- дыхание малозаметно; иногда возможны кратковременные задержки дыхания и затем несколько глубоких вдохов и выдохов;

- рот закрыт или безвольно приоткрыт;

- наморщенный нос, «страдальческие» складки на лбу, слегка приоткрытый рот (свидетельствуют об удивлении).

Источник

Что такое эмоциональные оценочные слова?

Многие слова не только определяют понятия, но и выражают отношение к ним говорящего, особого рода оценочность. Например, восхищаясь красотой белого цветка, можно назвать его белоснежным, белехоньким, лилейным. Эти слова эмоционально окрашены: положительная оценка отличает их от стилистически нейтрального определения белый. Эмоциональная окраска слова может выражать и отрицательную оценку называемого понятия: белобрысый, белесый. Поэтому эмоциональную лексику называют еще оценочной (эмоционально-оценочной) .

В то же время следует заметить, что понятия эмоциональности и оценочности не тождественны, хотя и тесно связаны. Некоторые эмоциональные слова (например, междометия) не содержат оценки; а есть слова, в которых оценка составляет суть их смысловой структуры, но они не относятся к эмоциональной лексике: хороший, плохой, радость, гнев, любить, страдать.

Особенностью эмоционально-оценочной лексики является то, что эмоциональная окраска «накладывается» на лексическое значение слова, но не сводится к нему.

В составе эмоциональной лексики можно выделить три группы:

-Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку фактов, явлений, признаков, дающие однозначную характеристику людей: воодушевить, восхитительный, дерзание, непревзойденный, первопроходец, пустозвон, разгильдяй. Такие слова, как правило, однозначны, выразительная эмоциональность препятствует развитию у них переносных значений.

-Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие качественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении. Так, о человеке определенного характера можно сказать: шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, орел, и т. д. в переносном значении используются и глаголы: пилить, шипеть, петь, грызть, копать, зевать, моргать и др.

-Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувств: сыночек, дочурка, бабуля, солнышко, аккуратненько, близехонько — положительные эмоции; бородища, детина, казенщина — отрицательные. Их оценочные значения обусловлены не номинативными свойствами, а словообразованием, так как эмоциональную окрашенность подобным формам придают аффиксы.

Источник

Эмоциональный интеллект: как научиться понимать свои и чужие эмоции

Об эксперте: Виктория Шиманская — доктор психологии, преподаватель МГИМО, МИП, эксперт по развитию эмоционального интеллекта. Автор книги «Коммуникация» для подростков, сооснователь проекта развития гибких навыков SKILLFOLIO. Автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта.

Что такое эмоциональный интеллект и почему он важен

Эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence или Emotional Quotient) — это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Навык помогает решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе. Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации.

Через эмоции мы реагируем на события, слова и обстоятельства. Если их не понимать, происходящее будет искажаться. Например, на работе вам сделали замечание, а вы начали спорить и конфликтовать. В итоге, это приведет к неврозам, апатии и другим депрессивным состояниям. При этом депрессия не проходит быстро: у 15-39% людей она продолжается более года.

Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на причины, а не действия или эмоции. Это помогает ему правильно воспринимать критику, понимать других людей и отвечать им адекватной реакцией.

Понятие эмоционального интеллекта стало популярно после публикации одноименной книги научного журналиста Дэниела Гоулмана в 1995 году. Согласно исследованию Гоулмана, у людей с развитым эмоциональным интеллектом лучше психическое здоровье, эффективность работы и лидерские навыки. При этом 67% лидерских способностей приходятся на эмоциональный интеллект. Он важнее технических знаний и IQ в два раза.

Это подтверждает исследование компании Egon Zehnder. Они проанализировали 515 руководителей высшего звена и выяснили, что люди с развитым эмоциональным интеллектом имеют больше шансов на успех. В технологическом институте Карнеги сообщили, что 85% нашего финансового успеха связаны с эмоциональным интеллектом, лидерством и умением общаться. Только 15% зависят от технических знаний. Гибкие человеческие навыки, тесно связанные с эмоциональным интеллектом — самые важные навыки в настоящем и будущем.

Как работает эмоциональный интеллект

Разберем модель, которую представила лаборатория EQ-factor под руководством Николаса Коро и Викторий Шиманской в 2014 году. Она наглядно показывает коэффициенты, формирующие интеллектуально-эмоциональный профиль личности — IEPP.

Эмоциональный интеллект не существует отдельно от интеллекта, это не его противоположность. Коэффициенты эмоционального интеллекта EQ и умственного интеллекта IQ нельзя отделить друг от друга. Более того, если не развивать EQ, у человека не будет высокого IQ.

Чтобы развить эмоциональный интеллект, нужно сосредоточиться на четырех драйверах: осознанности, самооценке, мотивации и адаптивности. Развитие каждого из драйверов формирует освоение соответствующей эмоционально-интеллектуальной стратегии.

- Осознанность. Включает осознанность своих мыслей, чувств и поведения. Развивает стратегию «Философов». Философы быстро учатся и накапливают знания, но им сложно перейти от теории к практике и перевести знания в реальные навыки.

- Самооценка. Включает принятие, способность не зависеть от внешних оценок и мнений, позитивное восприятие мира и решительность. Помогает освоить стратегию «Звёзд». Такие люди уверены в себе, но склонны говорить, чтобы произвести впечатление. Звезды рискуют остаться на уровне «впечатлений», если не прокачают драйверы осознанности и мотивации.

- Мотивация. Включает открытость новому, целеполагание, переживание неудач, стремление к самоактуализации. Помогает освоить стратегию «Героев». Герои получают удовольствие от саморазвития и достижений, поэтому постоянно совершенствуются и могу вести за собой людей. Герои рискуют быстро перегореть, если не осознают причин своей работы.

- Адаптивность. Включает в себя эмпатию, стрессоустойчивость, принятие решений и коммуникабельность. Развивает стратегию «Руководителей». Такие люди стрессоустойчивы, эмпатичны и трудолюбивы, но подвержены синдрому самозванца. Это когнитивное искажение, когда человек считает себя обманщиком и не приписывает достижения своим качествам и навыкам.

Эмоциональный интеллект — это своеобразное основание пирамиды личности. Чем больше объем этой пирамиды, тем больше возможностей и влияния на свою жизнь, жизнь других людей и на мир в целом может оказать человек.

Все четыре профиля одинаково перспективны. Чтобы построить эффективную жизненную стратегию, нужно понять свои сильные драйверы и уделить внимание слабым. В соединении с вектором интеллекта IQ, эмоциональный интеллект формирует жизненную стратегию «Творцов». Она помогает реализовать потенциал человека и достичь верхнего уровня самореализации.

Как развивать эмоциональный интеллект

Честность и правильная оценка своего поведения — ключевые факторы для развития EQ, считает доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Честность. Чтобы проверить свою честность, сделайте простое упражнение — напишите на бумаге три личностные черты, которые вам не нравятся в самих себе. Например, «поздно просыпаюсь», «ленюсь» и «легко раздражаюсь». Согласно первому принципу концепции эмоционального интеллекта, в каждом нашем действии есть положительное намерение. Подумайте, почему вы поздно просыпаетесь и какое позитивное намерение скрывается за этим действием. Например, потому что сильно устаете на работе и переживаете за новый проект.

Оценка поведения. Трудно ответить на вопрос, почему мы так себя ведем в конкретной ситуации. Но честный ответ дает реакцию на трех уровнях: смысла, тела и эмоций — это вторая парадигма в концепции эмоционального интеллекта. Если изменить реакцию на одном из этих уровней, поменяются остальные. Например, вы хорошо делаете свою работу, но поняли, что клиенты не возвращаются повторно, потому что вы не умеете с ними общаться. Из-за этого вы раздражаетесь, но осознание этой вещи даст состояние инсайта на уровне смысла. На уровне тела будет расслабление и ощущение, «будто упала гора с плеч». На уровне эмоций — станет легче. Вы нашли истинную причину злости и раздражения, хоть это и трудно признать.

Инструменты развития эмоционального интеллекта

Основу для развития эмоционального интеллекта составляют четыре компонента. Самосознание и самоконтроль помогают работать с собой, а социальная компетентность и управление отношениями строить сильные отношения с другими.

Начинать развитие эмоционального интеллекта следует с осознания того, что с вами происходит. Нужно научиться разделять себя и эмоции, представлять их как отдельное явление и смотреть на него со стороны. Эмоции — ваша реакция на происходящее вокруг. Они меняются вместе с изменениями внешних обстоятельств, поэтому запомните: вы ≠ ваши эмоции. Умение отделять эмоцию от себя поможет оценить обстановку, принять решение и правильно отреагировать.

Например, на краю обрыва вы осознаете, что вам страшно, и отойдете. В этом случае страх сохранит вашу жизнь. Но на переговорах с важным клиентом он помешает собрать мысли и сосредоточиться на результате. Осознав это, нужно отодвинуть страх в сторону и двигаться дальше.

Марк Уильямс и Денни Пенман дают определение эмоциям в своей книге «Осознанность»: «Это сгустки мыслей, чувств, телесных ощущений и импульсов. Все элементы взаимодействуют друг с другом и могут усиливать или сдерживать общее настроение».

Любую эмоцию можно принять или отказаться от нее. При этом нельзя подавлять эмоции. Это приведет к неврозам и неудовлетворению жизнью.

Практика: нарисуйте шкалу от 0 до 10 на бумаге. Отметьте на ней уровень страха, например, 7 делений. Теперь увеличивайте уровень до 9, а затем снижайте до 5. Попробуйте понять свои ощущения и пережить эмоцию. Уменьшите страх еще на 2 или 3 деления, и приступайте к делу, которого боялись. В этом суть управления эмоциями.

Если вы осознаете и умеете отделять эмоцию от себя, сможете контролировать и корректно ее проявлять. Этот навык особенно важен для руководителей. Чтобы контролировать эмоцию, ее нужно выразить и произнести вслух.

Практика: научитесь говорить на языке эмоций. Используйте фразу, состоящую из трех частей:

Например, я расстроен и зол, потому что не успел подготовить презентацию для нового клиента. Я хотел бы, чтобы мы вместе сделали ее, ведь клиент важен для компании. Сформулируйте несколько негативных и позитивных эмоций по этой формуле.

Научиться выражать чувства помогут методы ненасильственного общения. Тренируйтесь, со временем это войдет в привычку. Вы поменяете свою речь и реакцию на многие события.

- Социальная компетентность

Социальная компетентность помогает видеть суть и причину происходящего и не ввязываться в эмоциональные баталии. Принимать более точные и взвешенные решения. Для этого нужно научиться понимать, что стоит за поведением другого человека. Так вы предотвратите 90% конфликтов.

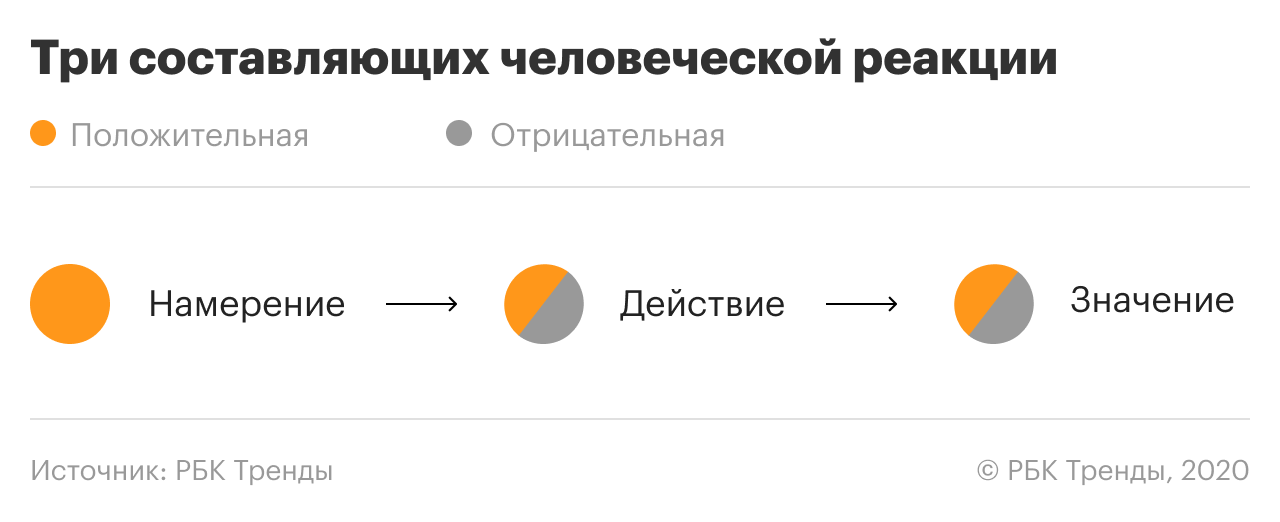

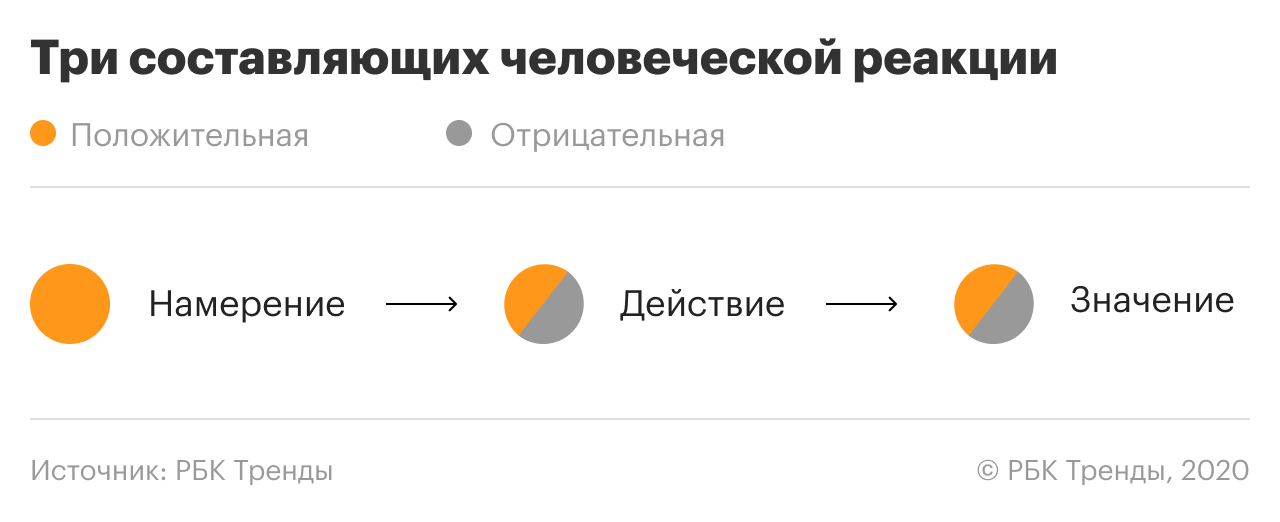

В общении с людьми реагируйте не на действия и слова, а намерения и причины, которые за ними кроются. Любую реакцию и поведение можно разложить на три составляющих:

Намерение — смысл, истинная причина. Человек может осознавать или не осознавать своего намерения, но оно всегда будет позитивным. Например, руководитель накричал на вас, потому что переживает за результаты проекта.

Действие — то, как человек реализуют причину. Бывает позитивным и конструктивным или негативным и разрушительным. Например, вы оскорбите мужчину в ответ на неприемлемое поведение или объясните свое отношение и предложите вести себя иначе.

Значение — то, какой смысл вы придаете действию. Оно бывает позитивным или негативным. Например, вы задали коллеге вопрос, а он не ответил. Позитивное значение — коллега не услышал вопрос, негативное — он не уважает вас.

Практика: вспомните несколько конфликтных ситуаций и попробуйте разложить их по этой формуле. Найдите позитивные намерения в ваших значениях и действиях.

- Управление отношениями

Определить эмоциональное состояние, использовать его или поменять поможет квадрант эмоций. Это система координат от 0 до 10 по каждой оси. Снизу находятся уровень настроения и удовольствия — серый и зеленый квадраты. Сверху находятся уровень энергии и физического самочувствия — оранжевый и желтый квадраты.

Источник