О микроклимате производственных помещений

Санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.2548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» регламентируются требования к микроклимату производственных помещений. Данные правила предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

-температура поверхностей (Учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического оборудования или ограждающих его устройств)

— относительная влажность воздуха;

— скорость движения воздуха;

— интенсивность теплового облучения.

Существуют оптимальные и допустимые условия микроклимата.

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.)

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам, приведенным в таблице, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Категория работ по уровням энергозатрат, Вт

Температура воздуха, °C

Температура поверхностей, °C

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в таблице применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Категория работ по уровню энерготрат, Вт

Температура воздуха, °C

Температура поверхностей, °C

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

ниже оптимальных величин

диапазон выше оптимальных величин

для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более

для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН

В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в таблице.

ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН

Температура воздуха на

рабочем месте, °C

Время пребывания, не более, при

категориях работ, ч

Исполнение данных требований является обязательным для всех предприятий и организаций.

Руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности и подчиненности в порядке обеспечения производственного контроля обязаны привести рабочие места в соответствие с требованиями к микроклимату, предусмотренными указанными Санитарными правилами.

В соответствие с ч.2 ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Теплый период года — период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °C.

Среднесуточная температура наружного воздуха — средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт).

Так, к категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.).

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121 — 150 ккал/ч (140 — 174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.).

К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151 — 200 ккал/ч (175 — 232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).

К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201 — 250 ккал/ч (233 — 290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

© УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ , 2021

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте

зайти на наш старый сайт

Разработка и продвижение сайта – FMF

Почтовый адрес:

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100

Канцелярия +7 (861) 255-11-54

прием посетителей пн., вт., ср., чт. с 10.00 до 16.00

ПТ. и предпраздничные дни с 10.00 до 13.00

перерыв с 13.00 до 13.48

Источник

Температурные потери при выпаривании

В процессе выпаривания растворов возникают температурные потери, общая величина которых складывается из

1. физико-химической (концентрационной) температурной депрессии

2. гидростатической депрессии

3. гидравлической депрессии

1.2.1. Физико-химическая температурная депрессия

Физико-химическая температурная депрессия равна разности между температурой кипения раствора

Раствор кипит при более высокой температуре

Например, для раствора поваренной соли NaCI по мере повышения концентрации температура кипения

Таким образом, при кипении раствора в выпарном аппарате температура выделяющегося пара всегда меньше температуры кипения раствора. Эту разность температур и называют физико-химической температурной депрессией или просто температурной депрессией и обозначают

где

tв.п – температура выделяющихся паров растворителя (воды).

Температурная депрессия увеличивается с повышением концентрации раствора и различна для разных растворов.

В справочниках обычно приводятся значения температурной депрессии для кипящих растворов при нормальном атмосферном давлении.

Для расчета температурной депрессии растворов при давлениях, отличных от нормального, при наличии данных из таблиц для нормальной депрессии пользуются формулой И.А. Тищенко

где

Формула И.А. Тищенко (1.7) дает удовлетворительные результаты только для водных растворов, обладающих малой температурной депрессией.

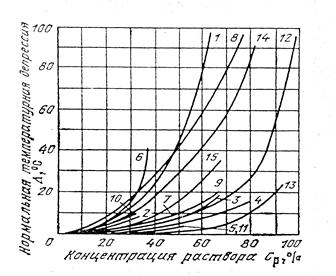

Значения нормальной температурной депрессии для некоторых растворов в зависимости от их концентрации приведены на рис. 1.4.

При нахождении температурной депрессии по формуле (1.6) необходимо определять температуру кипения раствора Т при различных давлениях. Для этого можно использовать эмпирический закон Бабо, по которому отношение давления пара?

|

Рис. 1.4. Изменение температурной депрессии в зависимости от концентрации раствора при кипении:

1 — KOH; 2 — KCI; 3 — KJ; 4 – KNO3; 5 – K2CO3; 6 – MgCI2; 7 – MgSO4; 8 — NaOH; 9 – NaNO3; 10 — NaCI; 11 – Na2SO4; 12 – NH4NO3; 13 – C5H10O5; 14 – CaCI2; 15 – K2Cr2O7

Таким образом, если температура кипения раствора данной концентрации при атмосферном давлении известна, то вычислить температуру кипения его при любом другом давлении просто. Следует иметь в виду, что закон Бабо дает достаточно точные результаты только для разбавленных (слабо концентрированных) растворов.

На рис. 1.5. представлена схема и температурный график выпарной установки с учетом всех видов депрессий.

На оси абсцисс графика представлены температуры, а на оси ординат показаны положения температурных точек в установке.

В соответствии с вышеизложенными рассуждениями,

— точка 4 соответствует средней температуре кипения раствора,

— а разность между точками 4 и 7 характеризует все виды депрессий. Следовательно, разность между температурой греющего пара (точка 2) и температурой кипения раствора (точка 4) является полезной разностью температур.

|

Рис. 1.5. Схема аппарата и температурный график выпарной установки:

1-2-конденсация греющего пара (без учета охлаждения конденсата); 3-5- изменение температуры кипения под действием гидростатического столба жидкости; 4 – температура кипения раствора; 5-6 концентрационная температурная депрессия; 6-7-гидродинамическая температурная депрессия

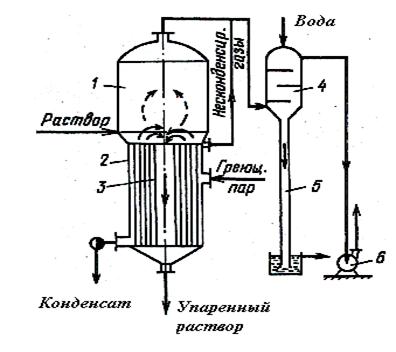

Рис. 1.1. Схема однокорпусной выпарной установки:

1 – сепаратор (паровое пространство?); 2 – греющая камера (рекуперативный теплообменник); 3 – циркуляционная труба; 4 – барометрический конденсатор (например, теплообменник смешения); 5 – барометрическая труба; 6 – вакуум-насос

При выпаривании циркулирующих растворов температурную депрессию следует вычислять по конечной концентрации раствора.

При отсутствии циркуляции, т.е. при однократном прохождении раствора, температурную депрессию следует вычислять по средней его концентрации в корпусе.

1.2.2. Повышение температуры кипения растворов вследствие гидростатического давления (гидростатическая депрессия)

В выпарном аппарате давление на жидкость в верхних и нижних слоях неодинаково, следовательно, температура кипения раствора по всей высоте аппарата также различна. Пузырьки пара, находящиеся в нижних слоях жидкости, и, следовательно, должны иметь большее давление, чем на поверхности. Этим объясняется более высокая температура кипения жидкости в нижних слоях.

Гидростатическое давление в среднем слое будет равно, Па,

где

g — ускорение силы тяжести, м/с 2 .

Если прибавить это гидростатическое давление к давлению в паровом пространстве аппарата, то получают общее давление на средней глубине жидкости

Практически гидростатическое давление оказывает меньшее влияние на температурные потери, чем это следует из формулы (1.9), так как при кипении образуется смесь пара с жидкостью (двух фазная среда), и поэтому значительно уменьшается плотность столба смеси пара с жидкостью в трубах.

Гидростатический эффект стремятся свести к минимуму, конструируя выпарные аппараты таким образом, чтобы процесс выпаривания протекал в весьма тонком слое. Можно считать, что в выпарных аппаратах пленочного типа влияние гидростатического давления практически полностью устранено [2].

1.2.3. Охлаждение вторичного пара в паропроводах между корпусами (гидравлическая депрессия

Вторичный пар, двигаясь из парового пространства предыдущего корпуса в нагревательную камеру следующего корпуса, должен преодолеть некоторое гидравлическое сопротивление; это вызывает уменьшение его давления, приводящее к понижению температуры пара (согласно уравнению состояния p*V=R*T).

При этом, чем больше скорость движения пара в паропроводе и чем длиннее паропровод, тем большим будет снижение температуры пара .

На основании опытных данных падение температуры в паропроводах между всеми корпусами без большой ошибки принимают обычно одинаковым и равным 0,5-1,5 о С для каждого аппарата [2].

1.3. Типовые конструкции выпарных аппаратов 2

В литературе описано большое количество конструкций аппаратов, применяемых как ранее, так и сейчас в химической, сахарной и других отраслях промышленности. Строгой и общепринятой классификации выпарных аппаратов нет, однако их можно классифицировать по ряду признаков:

— по расположению поверхности нагрева – на горизонтальные, вертикальные и, реже, наклонные;

— по роду теплоносителя – с паровым обогревом, газовым обогревом, обогревом высокотемпературными теплоносителями (масло, даутерм, вода под высоким давлением), с электрообогревом. Чаще всего применяют паровой обогрев, поэтому в дальнейшем внимание будет уделено аппаратам с паровым обогревом;

— по способу подвода теплоносителя – с подачей теплоносителя внутрь трубок (кипение в большом объеме) или в межтрубное пространство (кипение внутри кипятильных труб);

— по режиму циркуляции – с естественной и искусственной (принудительной) циркуляцией;

— по кратности циркуляции – с однократной и многократной циркуляцией;

— по типу поверхности нагрева – с паровой рубашкой, змеевиковые и, наиболее распространенный, с трубчатой поверхностью различной конфигурации.

К конструкции выпарных аппаратов предъявляются следующие требования:

— простота, компактность, надежность, технологичность изготовления, монтажа и ремонта;

— стандартизация узлов и деталей;

— соблюдение требуемого режима (температура, давление, время пребывания раствора в аппарате), получение полупродукта или продукта необходимого качества и требуемой концентрации, устойчивость в работе, по возможности более длительная работа аппарата между чистками при минимальных отложениях осадков на теплообменной поверхности, удобство обслуживания, регулирования и контроля за работой;

— высокая интенсивность теплопередачи (высокое значение К), малый вес и невысокая стоимость одного квадратного метра поверхности нагрева.

Более существенным признаком классификации выпарных аппаратов является характер движения растворов в аппарате и кратность его циркуляции. Можно выделить: аппараты с естественной циркуляцией раствора; с принудительной циркуляцией и пленочные. Особое положение занимают контактные выпарные аппараты с погружными горелками.

1.3.1. Циркуляция растворов в выпарных аппаратах [4, 5]

Циркуляция растворов в выпарных аппаратах улучшает теплообмен и уменьшает отложения солей на стенках труб. Образующиеся в растворе кристаллы выделяются из пульпы в специальных солеотделителях, фильтрах и центрифугах. Для устранения инкрустации поверхности нагрева скорость раствора на входе в греющие трубы должна быть не менее 2,5 м/с.

В аппаратах может быть применена однократная и многократная циркуляция раствора, причем многократная циркуляция может быть естественной и принудительной.

Кратностью циркуляции К называют отношение количества раствора G, кг/ч, проциркулировавшего через сечение растворного пространства выпарного аппарата, к количеству выпаренной влаги W, кг/ч:

Естественная циркуляция (рис. 1.6) возникает из-за разности плотностей кипящего раствора в опускных каналах

рдв=L(

При установившемся режиме циркуляции этот напор уравновешен суммой гидравлических сопротивлений в опускном и подъемном каналах контура:

рдв =

Чем меньше

1. Скорость пара относительно раствора равна нулю.

2. Коэффициент теплопередачи и температурный напор между греющим паром и раствором по высоте труб приняты постоянными.

3. Введено понятие приведенной скорости

где W=

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник