- Что такое средний уровень депрессии

- Депрессия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы депрессии

- Патогенез депрессии

- Что происходит в орагнизме при депрессии

- Классификация и стадии развития депрессии

- Осложнения депрессии

- Чем опасна депрессия

- Диагностика депрессии

- Обследование при депрессии

- Дифференциальная диагностика депрессии

- Лечение депрессии

- Поддерживающее лечение при депрессии

- Медикаментозная терапия депрессии

- Психотерапия при лечении депрессии

- Электрошоковая терапия при депрессии

- Фототерапия при депрессии

- Как самостоятельно избавиться от депрессии

- Что делать, если депрессией болен близкий человек

- Прогноз. Профилактика

Что такое средний уровень депрессии

Депрессия (от лат. depressio — подавление, угнетение)— психическое расстройство, характеризующееся патологически сниженным настроением (гипотимией) с негативной, пессимистической оценкой себя, своего положения в окружающей действительности и своего будущего. Депрессивное изменение настроения наряду с искажением когнитивных процессов сопровождается моторным торможением, снижением побуждений к деятельности, соматовегетативными дисфункциями. Депрессивная симптоматика негативно влияет на социальную адаптацию и качество жизни.

Систематика депрессий традиционно основывалась на нозологической классификации. Соответственно депрессии выделяли в рамках таких форм психических заболеваний, как маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, психогении и др. [Тиганов А. С., 1999]. При этом дифференциация осуществлялась в рамках классической этиологической и клинической дихотомии, определяющей эндогенный или экзогенный характер аффективных расстройств. В соответствии с клиническими особенностями аффективных синдромов определялись основные типы депрессий:

• простые — меланхолические, тревожные, апатические;

• сложные — депрессии с навязчивостями, с бредом. Среди классических признаков депрессии выделяли:

• чувство витальной тоски,

• первичное чувство вины,

• нарушение суточного ритма. В современной классификации (МКБ-10) основное значение придается вариантам течения депрессии:

• единственный депрессивный эпизод,

• рекуррентная (повторяющаяся) депрессия,

• биполярное расстройство (смена депрессивных и маниакальных фаз),

а также выраженности депрессии:

Центральное место в систематике аффективной патологии занимает категория «депрессивный эпизод» — большая депрессия, униполярная или монополярная депрессия, автономная депрессия.

Диагностические критерии депрессивного эпизода

* снижение настроения, очевидное по сравнению с присущей пациенту нормой, преобладающее почти ежедневно и большую часть дня и продолжающееся не менее 2 недель вне зависимости от ситуации;

* отчетливое снижение интересов или удовольствия от деятельности, обычно связанной с положительными эмоциями;

* снижение энергии и повышенная утомляемость.

* сниженная способность к сосредоточению и вниманию;

* снижение самооценки и чувство неуверенности в себе;

* идеи виновности и уничижения (даже при легких депрессиях);

*• мрачное и пессимистическое видение будущего;

* идеи или действия, касающиеся самоповреждения или самоубийства;

Депрессивный эпизод, как правило, завершается полным выздоровлением (интермиссией) с возвращением к преморбидному уровню функционирования. У 20-30 % больных в ремиссии отмечается резидуальная депрессивная симптоматика (в первую очередь астеническая и соматовегетативная), которая без адекватной поддерживающей терапии может долго сохраняться (месяцы и даже годы). У Vs больных наблюдаются рецидивы, когда заболевание приобретает рекуррентное или фазовое течение — рекуррентный депрессивный эпизод. При этом депрессивная фаза может смениться аффективным расстройством противоположного полюса — гипоманией (манией).

Отдельные симптомы повышенного аффекта могут включаться в картину депрессии.

Большое значение для оценки состояния больного и определения места и метода лечения, а также дальнейшего плана оказания медицинской помощи имеет дифференциация депрессий по степени тяжести.

Депрессии легкие (субдепрессии)

# основные проявления слабо выражены

# в клинической картине могут проявляться лишь отдельные черты (моносимптомы)—утомляемость, нежелание что-либо делать, ангедония, нарушение сна, ухудшение аппетита

# депрессивные проявления могут быть замаскированы другими психопатологическими расстройствами (тревожно-фобическими, ипохондрическими, вегетативными, алгиче-скими и др.)- В клинической картине доминирует один симптом (моносимптом) без выраженных проявлений всего аффективного синдрома

Депрессии средней тяжести (умеренные)

# основные проявления депрессии выражены умеренно

# снижение социального и профессионального функционирования

(F32.2 по МКБ-10) тяжелые депрессии без психотических проявлений

# доминируют либо тоска, либо апатия, психомоторная заторможенность, тревога, беспокойство, выявляются суицидальные мысли и тенденции

# выраженные нарушения социального функционирования,

неспособность к профессиональной деятельности тяжелые депрессии с психотическими проявлениями

# бредовые идеи вины, болезни, двигательная заторможенность (вплоть до ступора) или беспокойство (ажитация)

В современной психиатрии существует множество опирающихся на результаты мультидисциплинарных исследований (клинических, биологических, генетических, эпидемиологических, патопсихологических) классификаций депрессий. Уже их простое перечисление: концепция «депрессивного спектра» [Winokur G. et al, 1975; Akiskal H. S. et al, 1983; Cassano G. B. et al., 1988; Goodwin F. K., Jameson K. R., 1990], концепция соотношения элементов в структуре синдрома (простые — сложные депрессии) [Тиганов А. С., 1997], концепция модальности аффекта [Вертоградова 0. П., 1980; Войцех В. Ф., 1985; Краснов В. Н., 1997], концепция эволюции депрессивного аффекта по стадиям [Пападопулос Т. Ф., 1975; Пападопулос Т. Ф., Шахматова-Павлова И. В., 1983; Kreins S. Н., 1957], концепция ответа на психофармакотерапию [Мосолов С. Н., 1995; Nelson J. C., Charney D. S., 1981] показывает, что подходы к систематике депрессий основаны на различных принципах.

В соответствии с бинарной (двухуровневой) типологической моделью депрессии [Смулевич А. Б. и др., 1997] ее психопатологические проявления подразделяются на:

Позитивная (патологически продуктивная) аффективность представлена в структуре депрессии феноменами круга депрессивной гиперестезии [Griesinger W., 1866] — «психическая гиперестезия (hyperalgesia psychica)» [Корсаков С. С., 1913]. Патологический аффект предельно выражен при витальной (тоскливой) депрессии, осознается как тягостное психическое расстройство и носит особый, протопатический характер.

На клиническом уровне явления эффективной гиперестезии реализуются в форме витальной тоски в ее наиболее типичных, крайних проявлениях. Тоскливый аффект сопровождается манифестацией других составляющих депрессивного синдрома — идей малоценности, самоуничижения, явлений идеаторного и моторного торможения.

Негативная аффективность [Watson D., Clark A., 1984] реализуется явлениями девитализации, психического отчуждения, максимально выраженными при апатической депрессии и сопровождающимися сознанием измененности собственной жизнедеятельности, глубинного неблагополучия.

Признаки позитивной эффективности

Тоска— неопределенное, диффузное (протопатическое) ощущение, чаще в форме непереносимого гнета в груди или эпигастрии (прекардиальная, надчревная тоска) с подавленностью, унынием, безнадежностью, отчаянием; носит характер психического страдания (душевная боль, мука).

Тревога — беспочвенное неопределенное волнение, предчувствие опасности, грозящей катастрофы с ощущением внутреннего напряжения, боязливого ожидания; может осознаваться как беспредметное беспокойство.

Интеллектуальное и двигательное торможение — трудности сосредоточения, концентрации внимания, замедленность реакций, движений, инертность, утрата спонтанной активности (в том числе и при выполнении повседневных обязанностей).

Патологический циркадный ритм — колебания настроения а течение дня с максимумом плохого самочувствия ранним утром и некоторым улучшением состояния в послеобеденное время и вечером.

Идеи малоценности, греховности, ущерба— неотвязные размышления о собственной никчемности, порочности, с негативной переоценкой прошлого, настоящего, перспектив на будущее и представлениями об иллюзорности реально достигнутых успехов, обманчивости высокой репутации, неправедности пройденного жизненного пути, виновности даже в том, что еще не совершено.

Суицидальные мысли — психологически невыводимое желание умереть с идеями бессмысленности существования, желательности несчастного случая со смертельным исходом или намерение покончить с собой — могут приобретать характер навязчивых представлений или непреодолимого влечения, упорного стремления к самоубийству (суицидомания).

Ипохондрические идеи — доминирующие представления об опасности (обычно сильно преувеличенной) и бесперспективности лечения соматической болезни, о ее неблагоприятном исходе и социальных последствиях; тревожные опасения (вплоть до фобий), не связанные с актуальным соматическим заболеванием либо адресованные мнимой болезни и относящиеся к функционированию внутренних органов и организма в целом.

Признаки негативной аффективности

Болезненное бесчувствие (anaesthesia psychica dolorosa) — мучительное чувство утраты эмоций, невозможности воспринимать природу, испытывать любовь, ненависть, сострадание, гнев.

Явления моральной анестезии — сознание психического дискомфорта с чувством умственного оскудения, бедности воображения, изменения эмоциональной сопричастности к внешним объектам, угасания фантазии, потери интуиции, позволявшей прежде безошибочно улавливать нюансы интерперсональных отношений.

Депрессивная девитализация — чувство ослабления или исчезновения влечения к жизни, инстинкта самосохранения, соматочувственных влечений (сна, аппетита, либидо).

Апатия — дефицит побуждений с утратой жизненного тонуса, вялостью, безразличием ко всему окружающему.

Дисфория — мрачная угрюмость, брюзжание, ожесточенность, сварливость с претензиями к окружающим и демонстративным поведением.

Ангедония — утрата чувства наслаждения, способности испытывать удовольствие, радоваться, сопровождающаяся сознанием внутренней неудовлетворенности, психического дискомфорта.

Источник

Депрессия — симптомы и лечение

Что такое депрессия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Магонова Е. Г., психотерапевта со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Согласно определению ВОЗ, депрессия (depression) — это распространенное психическое заболевание, для которого свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела, сопровождаемая чувством вины, снижением самооценки на протяжении 14 или более дней. Признаки депрессии: чувство нерешительности, нарушение концентрации внимания, психомоторная заторможенность или возбуждение, нарушения сна, изменение аппетита и веса.

В психологии депрессия (от лат. depressio — подавление) определяется как аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных (связанных с познанием) представлений и общей пассивностью поведения.

Важно отличать депрессию как клинически выраженное заболевание от депрессивной реакции на психологически понятную ситуацию, когда каждый из нас в течение нескольких минут или часов испытывает сниженное настроение в связи с субъективно значимым событием. Около 16% людей в течение своей жизни хотя бы раз перенесли депрессию. [1]

Замечено, что у женщин достоверно чаще диагностируется депрессия, что, вероятно, связано с тем, что женщины подвержены большим нейро-эндокринным изменениям. Это связано с рядом физиологических особенностей женского организма — менструальным циклом, послеродовым или климактерическим периодом, в ходе которых психоэмоциональное состояние может колебаться от нормального до клинически очерченной депрессии. Кроме того, у женщин чаще выявляется депрессия в связи с их гендерными, социальными, психологическими особенностями — например, женщинам проще разговаривать о своем эмоциональном состоянии.

Мужчины обычно реже обращаются за помощью к психиатру или психотерапевту, так как им мешают социальные стереотипы: мужчины должны быть рациональными, сильными, «настоящие мужчины не плачут», при этом депрессивные состояния у мужчин находятся в прямой связи с зависимыми формами поведения (алкоголизм, наркомания, игромания, экстремальные виды спорта).

Значительно возрастает риск развития депрессивного расстройства в следующих случаях:

- в пожилом возрасте в связи с потерей смысла жизни (выход на пенсию);

- когда в детоцентрированной семье вырастают и покидают родителей взрослые дети (синдром «пустого гнезда»);

- при утрате близкого.

В настоящее время общепризнанной является биопсихосоциальная модель развития депрессии, согласно которой причинами депрессии являются социальные, психологические и биологические провоцирующие факторы.

Социальные факторы, приводящие к депрессии:

- острые и хронические стрессы (утрата, измена, развод, различные формы насилия в семье);

- потеря или смена работы;

- высокие психо-эмоциональные нагрузки в профессиональной деятельности;

- выход на пенсию;

- экономические кризисы;

- политическая нестабильность в стране.

Психологические причины депрессии:

- склонность застревать в переживаниях на неблагоприятных событиях как свойство темперамента;

- неадаптивные копинг-стратегии в преодолении стрессовых ситуаций.

Биологические причины депрессии:

- нейробиологические;

- иммунные;

- эндокринологические сдвиги в организме (беременность, послеродовой период, климактерический период, гипо- или гипертиреоз);

- астенизация организма в результате тяжелых инфекционных заболеваний.

Симптомы депрессии

Как человек чувствует себя при депрессии:

- Возникает подавленное настроение, уныние, тоска, ощущение безысходности, сниженное настроение в течение длительного периода.

- Повышается утомляемость и усталость в результате привычных или небольших нагрузок.

- Снижается интерес и способность получать удовольствие от того, что раньше приносило удовлетворение.

Кроме того, к признакам депрессии относятся:

- снижение способности концентрироваться;

- заниженная самооценка и неуверенность в себе;

- чувство вины и склонность к самоуничижению;

- мрачное и пессимистическое видение будущего;

- психомоторные заторможенность или возбуждение;

- нарушения сна;

- изменение аппетита и веса.

Повторяющиеся мысли о смерти и самоубийстве, попытки суицида — опасный симптом депрессии.

Мышление человека, страдающего депрессией, отличается наличием иррациональных представлений, когнитивных ошибок:

- Чрезмерная самокритика или необоснованное чувство вины — мысли о собственной никчемности, потеря уверенности в себе, пониженная самооценка, склонность к самообвинению.

- Негативное видение настоящего — ощущение бессмысленности существования, недоброжелательности окружающего мира и людей.

- Негативное видение будущего — ожидание проблем, новых потрясений, неудач и страданий.

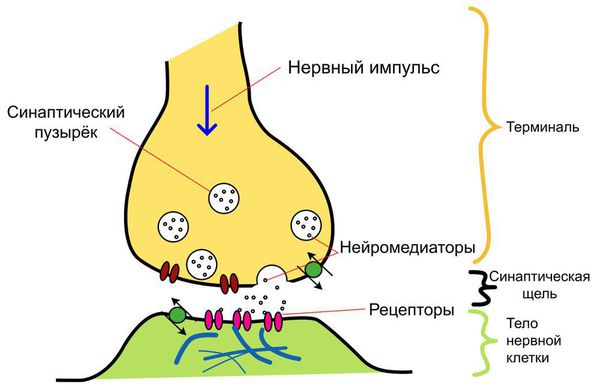

Патогенез депрессии

На основании имеющихся исследований доказано, что в развитии депрессии ключевую роль играют нарушения нейромедиаторной активности в нейронах лимбической системы головного мозга — изменяется выделение и взаимодействие с рецепторами постсинаптической щели таких медиаторов, как серотонин, норадреналин, дофамин, ацетилхолин, гистамин и др.

Что происходит в орагнизме при депрессии

Недостаток серотонина проявляется в повышенной раздражительности, агрессии, нарушениях сна, аппетита, сексуальной активности, понижении порога болевой чувствительности. Снижение концентрации норадреналина в нейронах головного мозга приводит к ощущению повышенной утомляемости, нарушению внимания, апатии, снижению инициативы.

Дефицит дофамина проявляется в нарушении двигательной и мыслительной активности, снижении удовлетворения от деятельности (от еды, секса, отдыха, общения), потере интересов к познанию, обучению.

Поэтому, медикаментозный подход в лечении депрессии заключается в назначении антидепрессантов, регулирующих выделение и взаимодействие нейромедиаторов с рецепторами нейронов лимбической системы.

Классификация и стадии развития депрессии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) депрессию классифицируют по степени тяжести и типу течения.

Виды депрессии по степени тяжести:

- лёгкая;

- умеренная;

- тяжёлая депрессия без/с психотическими симптомами.

При лёгкой и умеренной депрессии человек, как правило, сохраняет трудоспособность, хотя качество жизни снижается. Для тяжёлой депрессии характерны наличие типичных симптомов депрессии: пониженное настроение, снижение интереса и удовольствия от деятельности, повышенная утомляемость, нарушенная трудоспособность, могут присутствовать суицидальные тенденции [4] .

По типу течения:

- депрессивный эпизод;

- рекуррентное (повторяющееся) депрессивное расстройство;

- хроническое расстройство настроения.

До 30-35 % пациентов имеют хроническую форму течения депрессии, с длительностью депрессивного расстройства от двух и более лет.

Также в психиатрии принято различать депрессию по происхождению:

- эндогенная (маниакально-депрессивный психоз) — подразумевает беспричинное начало, наследственную предрасположенность к развитию заболевания, чередование депрессивных и маниакальных состояний;

- экзогенная — развивается под влиянием острых или хронических стрессовых факторов;

- соматогенная — связана с соматической, в том числе с органической патологией (перенесённые инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, онкологические заболевания и др.).

В американской классификации DSM-5 учитывают феноменологические особенности депрессивного расстройства.

К ним относятся депрессивные симптомы:

- с тревожным дистрессом;

- со смешанными чертами;

- с меланхолическими чертами;

- с атипичными чертами;

- с психотическими чертами,

- конгруэнтными и неконгруэнтными настроению;

- с кататонией (двигательными расстройствами);

- с сезонными паттернами (касается только повторяющихся эпизодов).

Сезонное аффективное расстройство — это тип депрессии, связнный со сменой времён года, она начинается и заканчивается примерно в одно и то же время каждый год. У большинство людей с этим типом расстройства симптомы появляются осенью и продолжаются в зимние месяцы, реже — весной или в начале лета [19] .

Осложнения депрессии

Во всем мире велики экономические потери в связи с нетрудоспособностью и затратами на лечение людей, страдающих депрессией.

Сосуществование депрессии с соматической патологией (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, заболевания органов ЖКТ, онкология, аутоиммунные расстройства) утяжеляет течение соматических заболеваний, при этом усиливается выраженность болевого синдрома, соматические расстройства переходят в хроническую форму, в результате повышается смертность от основного заболевания.

Чем опасна депрессия

Одной из самых серьёзных проблем является высокая вероятность суицидов при депрессии (8%). При этом из общего числа суицидов до 60% составляют лица, страдавшие депрессией. [5] [6]

Поэтому так важна своевременная диагностика и оказание адекватной лечебной помощи людям, страдающим депрессией.

Диагностика депрессии

Большая доля пациентов с депрессией из-за боязни стигмы психического заболевания [7] и обилия физических проявлений (соматические «маски») — головные боли, головокружение, боли и тяжесть в груди, разбитость, нарушение пищеварения — прежде всего, обращаются за консультацией в поликлиническую сеть к врачам-терапевтам, где могут длительное время проходить обследование и малоэффективное лечение, т. к. не получают адекватной помощи. [8] [9] [10]

В Соединенных Штатах, где численность психиатров достаточно велика, к специалистам первичной сети обращается 50% пациентов с симптомами депрессии, в то время как психиатрам — лишь 20% [8]. В Соединенном Королевстве у врачей общей практики проходит лечение большая часть больных депрессией, и только 10% обращаются к психиатрам. [11]

Обследование при депрессии

Своевременное обращение к психиатру и психотерапевту помогает установить правильный диагноз депрессии и подобрать эффективное лечение.

В диагностике депрессии используются клинические шкалы – шкала депрессии Гамильтона, шкала Занга, Бека и др., [12] [13] [14] определяющие наличие и степень выраженности депрессии и отдельных ее проявлений.

К сожалению, до сих пор не существуют точных лабораторных тестов и исследований, которые могли бы показать, дисбаланс каких именно медиаторов привел к развитию депрессии у конкретного пациента.

Дифференциальная диагностика депрессии

- с расстройствами настроения, вызванными органическими нарушениями головного мозга;

- аффективными нарушениями в структуре шизофренических расстройств;

- биполярным аффективным расстройством (помимо депрессивных фаз в структуре заболевания возникают мании).

Лечение депрессии

Депрессивные расстройства легкой степени тяжести могут достаточно хорошо поддаваться психотерапевтическому лечению.

Поддерживающее лечение при депрессии

До улучшения состояния врач наблюдает больных 1-2 раза в неделю. Во время приёма доктор поддерживает пациента, даёт необходимые разъяснения и следит за прогрессом. Встречу в кабинете врача можно дополнить разговором с больным по телефону. Врачу следует объяснить пациенту, что депрессия — это не оособенности настроения и характера, а серьёзное заболевание, вызванное биологическими нарушениями и нуждающееся в лечении, при котором прогноз благоприятен. Также врачу следует ненавязчиво убедить пациента расширять повседневную и социальную активность, например чаще гулять на свежем воздухе или записаться в творческий кружок. Врачу важно донести до пациента понимание того, что в заболевании нет его вины, что негативные мысли — лишь часть этого состояния и вскоре они пройдут [20] .

Медикаментозная терапия депрессии

При депрессиях умеренной и тяжёлой степени более эффективно применение комбинации психофармакотерапии (антидепрессанты) и психотерапии.

Сегодня широко используются серотонинергические антидепрессанты и так называемые антидепрессанты двойного действия (влияющие на обмен серотонина и норадреналина), которые применяются от 3-х месяцев и более (средние сроки терапии 6-12 месяцев).

Прием антидепрессантов должен происходить под наблюдением врача и, несмотря на длительное применение, обычно не приводит к зависимости, достаточно хорошо переносится.

Если депрессия не поддается лечению, перешла в хроническую форму, склонна к рецидивированию, терапию антидепрессантами можно дополнить другими психотропными средствами – транквилизаторами, нейролептиками, антиконвульсантами.

Кроме амбулаторного лечения депрессии легкой и умеренной степени, тяжёлые депрессии подлежат лечению и наблюдению в условиях стационара.

Психотерапия при лечении депрессии

В психотерапии депрессий доказательно эффективной и быстродействующей оказывается когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на изменение иррациональных убеждений и депрессогенных паттернов поведения пациентов, а также широко используется психодинамическая психотерапия (психоаналитическая, экзистенциальная психотерапия, гештальт-психотерапия), ориентированная на проработку глубинных переживаний и травматического раннего опыта пациента, формирование адаптивного функционирования в настоящем [15] [16] .

Электрошоковая терапия при депрессии

Электрошоковая терапия (ЭШТ) из-за наличия широкого списка противопоказаний, побочных реакций и осложнений имеет ограниченное применение. Но в случаях тяжёлого течения депрессивного расстройства и устойчивости к лечению лекарствами ЭШТ может быть использована и доказывает свою эффективность [20] .

Фототерапия при депрессии

Фототерапия применяется при лечении сезонного аффективного расстройства в специализирующихся на такой терапии клиниках. В этом случае используются мощные искусственные источники света с режимом облучения 10 000 люкс в течение 30 мин дважды — утром и вечером.

Как самостоятельно избавиться от депрессии

В случае депрессивной реакции на стрессовую ситуацию или при депрессии лёгкой степени тяжести можно не обращаться к врачу, так как проявления депрессии не приводят к дезадаптации. Человеку поможет, если он отвлечётся от стрессовой ситуации и погрузится в работу или хобби. Также облегчить состояние может поддержка близкого окружения или посещение психолога. Но если состояние затягивается, утяжеляется и ведёт к социальной дезадаптации, то в этом случае необходима помощь специалиста — врача-психиатра, психотерапевта.

Что делать, если депрессией болен близкий человек

От близкого окружения для человека, страдающего депрессией, важными будут искренние поддержка, сопереживание, сочувствие и предложение прибегнуть к помощи специалиста.

Прогноз. Профилактика

Значительная часть пациентов не получают должного улучшения от приема антидепрессивной терапии, имеют резистентность или плохую переносимость лекарственного лечения. [17] В этих случаях альтернативой выступают нелекарственные методы биологической терапии (например, за рубежом при резистентных депрессиях нередко применяют электро-судорожную терапию), а также психотерапия. [18]

Без адекватного лечения депрессивное расстройство имеет высокий риск к рецидивированию, утяжелению течения и появлению суицидальной настроенности у пациента.

Профилактикой депрессии являются:

- уменьшение стрессовых нагрузок;

- нормализация режима сна-бодрствования (бессонница один из провоцирующих факторов депрессии);

- правильное питание;

- исключение злоупотребления алкоголем, никотином и пр. зависимостей;

- систематические занятия спортом (при спортивной нагрузке в организме человека выделяются в большем количестве эндогенные опиаты — энкефалины и эндорфины, вещества, обеспечивающие хорошее настроение, бодрость, уменьшение болевых ощущений);

- общение с друзьями и близкими людьми;

- занятия приятной и интересной деятельностью, создающие положительный эмоциональный фон.

Источник