- Приток воды к котлованам

- Дренажи в проектировании зданий и сооружений (стр. 7 )

- Определение радиуса влияния одиночной скважины

- 83. Понятие о депрессионной воронке. Радиус депрессии.

- 84.Дебит совершенной безнапорной скважины.

- 85. Дебит совершенной напорной скважины.

- 86. Дебит совершенной напорно-безнапорной скважины.

- 87.Виды несовершенных скважин.

- 88. Дебит несовершенных скважин.

Приток воды к котлованам

Понятие о депрессионной воронке и радиусе влияния

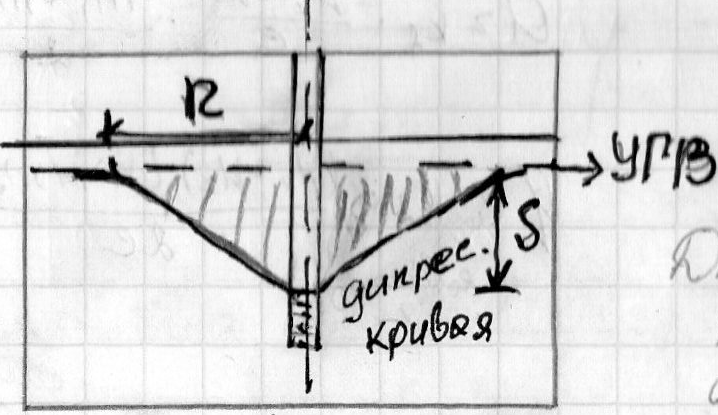

При откачке воды из скважин вследствие трения воды о частицы грунта происходит воронкообразное понижение уровня воды.

Образуется депрессионная воронка, в плане имеющая форму, близкую к кругу. В вертикальном разрезе воронка ограничивается депрессионными кривыми, крутизна которых увеличивается по мере приближения к оси скважины. Образование депрессионной воронки вызывает отклонение токов вод от естественного направления и изменение поверхности грунтового потока.

Радиус депрессионной воронки называется радиусом влияния (R). Размер депресионной воронки, а значит и радиуса влияния, зависит от водопроницаемости пород. Так гравий и другие водопроницаемые породы характеризуются широкими воронками с большим радиусов влияния, а для суглинков характерны наоборот узкие воронки с маленьким радиусом.

Также на величину и форму воронки оказывают влияние условия питания водоносного горизонта, его связь со смежными горизонтами и поверхностными водоемами и т.д.

В практических расчетах для определения радиуса влияния или радиуса депрессии обычно используют приближенные формулы, иногда дающие только порядок его велечины.

Формула Кусакина (для безнапорного пласта при установившейся фильтрации) имеет вид

где S — понижение уровня воды при откачке по центру воронки, м

H — мощность пласта, м

Кф — коэффициент фильтрации, м/сутки.

Формула Зихардта для напорных пластов

где S — понижение уровня воды при откачке по центру воронки, м

Кф — коэффициент фильтрации, м/сутки.

Ориентировочные значения радиуса влияния могут быть определены таблице.

| Породы | Радиус влияния R, м |

|---|---|

| Мелкозернистые пески | 50-100 |

| Среднезернистые пески | 100 — 200 |

| Крупнозернистые пески | 200 -400 |

| Гравий, галечник и пр. | 400 -600 и более |

Приток воды к строительным котлованам

При расчете притока воды следует учитывать, что строительные котлованы имеют различные конфигурации и размеры, могут быть совершенными и несовершенными( вскрывающие водоносный пласт не на полную мощность), вскрывать напорные и безнапорные воды.

По внешнему виду все строительные котлованы условно можно поделить на «траншеи» и «колодцы» по отношению длины котлована к его ширине (больше 10 в первом случае и меньше 10 во втором).

Приток безнапорных вод к совершенному котловану типа «траншеи», расположенному нормально(перпендикулярно) к водному потоку может быть определен по формуле для определения расхода плоского потока подземных вод.

Источник

Дренажи в проектировании зданий и сооружений (стр. 7 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 |

11.2 При выборе расчетных схем учитывают конкретные условия площадки строительства:

¾ систему дренажа и источники питания подземных вод;

¾ тип дренажа (совершенный или несовершенный);

¾ строение осушаемого массива (степень однородности пород по водопроницаемости) и фильтрационные свойства его слоев;

¾ гидравлическое состояние водоносного пласта (напорные или безнапорные воды);

¾ характеристику потока подземных вод (направление, мощность, уклоны).

Границы между отдельными слоями схематично представляют в виде горизонтальных плоскостей, проходящих через средние отметки контактирующих слоев. Наклонные плоскости на рассматриваемом участке заменяют горизонтальными, что допустимо при уклонах не больше 0,01 [15].

Гидравлическое состояние водоносного пласта определяет работу дренажных систем в условиях напорных или безнапорных вод [14]. В первом случае дренажи решают задачу снятия пьезометрического напора (полного или частичного) в водоносном пласте. Во втором случае с помощью дренажей осушают водоносный пласт.

11.3 Варианты расчетных схем:

¾ однолинейная (одиночная) горизонтальная дрена (береговая, головная) с односторонним или двусторонним притоком грунтовых вод с вышележащей территории и/или со стороны водоема;

¾ двухлинейный горизонтальный дренаж (сочетание береговой и головной дрен) с двухсторонним притоком грунтовых вод с вышележащей территории и со стороны водоема;

¾ контурная горизонтальная система (кольцевой или прифундаментный дренажи) при питании подземных вод, поступающих преимущественно в пределах площади, лежащей вне дренируемого контура;

¾ горизонтальные дрены, расположенные на площадке на условно равных расстояниях (систематический дренаж*) и работающие обычно в условиях потока грунтовых (или сходных) вод при питании сверху и/или снизу;

¾ фильтрующая постель в основании защищаемого объекта (пластовый дренаж) при поступлении подземных вод сбоку и/или снизу.

11.4 Расчет горизонтальных трубчатых и пластовых дренажных устройств, работающих в условиях установившегося режима фильтрации, безнапорных вод и однородной среды следует производить по приведенным ниже расчетным формулам.

Расчетный уровень грунтовых вод следует принимать на основе прогнозных значений многолетнего среднегодового уровня ГВ на площадке строительства [12].

При дренировании зданий местными системами в сочетании с пластовым расход, отводимый транзитным дренажом, определяется только по величине расхода трубчатых прифунтаментных дрен.

11.5 Для расчета дрен, работающих в напорных условиях, а также пластиковых дренажей необходимо воспользоваться дополнительной информацией, имеющейся в нормативно-справочных материалах [1, 5, 15, 17].

11.6 В формулах и приведенных ниже на рисунках расчетных схемах, приняты следующие обозначения:

Н – высота непониженного УГВ над водоупором, м;

h – глубина погружения дрены под непониженный УГВ, м;

Т – превышение несовершенной дрены над водоупором, м;

Нх – превышение пониженного УГВ над уровнем воды в несовершенной и совершенной дренах на расстоянии х от них, м;

hу – превышение пониженного УГВ относительно дрены в центре контурного дренажа, м;

Нmax – максимальная высота пониженного УГВ над водоупором в междудренном пространстве систематического дренажа, м;

hвыс – высота высачивания – разрыва между уровнем воды в дрене и на контакте дренажной обсыпки с грунтом, м;

R – радиус депрессии, м;

r0 – приведенный радиус контура, м;

rg – радиус дрены, м;

a – половина расстояния между дренами систематического дренажа, м;

Q – расчетный расход, м3/сут;

Q0 – удельный расход, м3/сут на 1 пог. м;

W – интенсивность просачивания атмосферных осадков, м/сут.

11.7 Расчет производят исходя из гидрогеологических условий площадки строительства, фактического проектного положения дренажа, его системы (местная или общая) и типа (совершенный или несовершенный).

Коэффициент фильтрации К осушаемых грунтов при отсутствии опытных данных принимают на основе справочных материалов и с учетом местного опыта строительства. Последнее особенно важно, поскольку в справочных источниках приводятся не всегда совпадающие диапазоны значений коэффициентов фильтрации одного и того же грунта. Это объясняется особенностями исследуемых пород.

При неоднородном строении водовмещающей толщи средневзвешенное значение Kср рассчитывают по формуле

где K1 + K2 + … + Kn – коэффициент фильтрации отдельных осушаемых слоев грунта, м/сут; m1 + m2 + … + mn – мощность соответствующих слоев, м, которую принимают на основе исходных данных и расчетной схемы дренажа.

Область использования формулы (1) ограничивается соотношением коэффициента фильтрации различных слоев не больше 1: 20:

Источник

Определение радиуса влияния одиночной скважины

Радиус влияния скважины — это расстояние от скважины, из которой проводится откачка, до границ ее влияния. Зона влияния скважины определяется гидродинамическим полем данной скважины.

Влияние любой откачки через определенный промежуток времени распространяется до границ водоносного горизонта (уреза, водоема, соседних водонепроницаемых пород и т.д.). В практике при расположении скважины на значительном расстоянии от границ водоносного горизонта их влияние не учитывают.

Расстояние, за пределами которого влияние откачки практически отсутствует, принимается за радиус влияния откачки. Для хорошо изученных районов величину радиуса влияния рекомендуется определять опытным путем. Для мало изученных районов величину радиуса влияния ориентировочно можно рассчитывать по формулам или принимать по таблице их вероятных значений.

Зависимость величины радиуса влияния от удельного дебита скважин.

Радиус влияния R, м

Удельный дебит, м³/ч

Радиус влияния R, м

Удельный дебит, м³/ч

Величина радиуса депрессии R при опытной откачке из одиночной скважины в безнапорных условиях с понижением уровня на несколько метров может колебаться примерно в следующих размерах (в метрах):

Вероятные значения радиуса депрессии для рыхлых пород при откачках из вертикальных выработок продолжительностью в несколько суток, по Д.И. Щеголеву, приведены в таблице ниже.

Вероятные значения радиуса депрессии ( по Д.И. Щеголеву)

Размеры преобладающих частиц, мм

По С.А. Колю, при откачках из скважин радиус влияния зависит от удельной депрессии и, следовательно, от удельного дебита и имеет следующие значения:

Удельный дебит, (л/с)/м

Удельный дебит, (л/с)/м

Формулы для определения радиуса влияния для безнапорных вод:

Шульце

Вебера

Кусакина

где R — радиус влияния, м; H — мощность безнапорного водоносного горизонта, м; k — коэффициент фильтрации, м/сут; T — время от начала откачки до момента получения стационарной воронки депрессии, ч; μ — водоотдача в долях единицы ( по лабораторным определениям 0,2).

Примерное значение радиуса влияния в скальных и мелкозернистых водоносных породах, по М.Е. Альтовскому, приведено в табл. ниже.

Примерное значение радиуса влияния ( по М.Е. Альтовскому)

Коэффициент фильтрации, м

Характер водоносного горизонта

Расстояние от наблюдательных скважин до центральной, м

Примерный радиус влияния, м

Гравийно-галечниковые, чистые, без примеси мелких частиц,

крупнозернистые и среднезернистые однородные пески

Гравийно-галечниковые со значительной примесью

Неоднородные разнозернистые и

В практике проектирования разведочно-добывающих скважин для нахождения ориентировочного радиуса влияния в рыхлых грунтах с коэффициентом водоотдачи порядка 0,3 используют следующие эмпирические формулы:

для безнапорных вод при значениях понижений не выше 40-50 м — формулу Кусакина

для напорных вод — формулу Зихарда

Коэффициент фильтрации можно определить по формуле k=130

Пример. Удельный дебит скважины q=0,1 (л/с)/м, средняя мощность водоносного горизонта 20 м, понижение уровня воды в скважине 20 м, k=(130·0,1)/20=0,65 м/с.

По предложению В.Н. Щелкачева, для практических расчетов понижений уровня на длительный период эксплуатации водозабора в условиях пласта «неограниченных размеров» величину радиуса питания скважины R можно заменить величиной приведенного радиуса влияния R по формуле :

Источник

83. Понятие о депрессионной воронке. Радиус депрессии.

При откачке воды вследствие трения воды о частицы грунта происходит воронкообразное понижение уровня и образуется воронка депрессии, имеющая в плане форму близкую к кругу. В вертикальном разрезе воронка ограничена кривыми депрессиями, кривизна которых выростает по мере приближения к точке откачки. Радиус воронки дипрессии назыв. радиусом влияния.

Для безнапорных водоносных пластов используется формула Кусакина:

R=2S

S-понижение уровня при откачке по центру воронки,

H-мощность водоносного горизонта.

Для напорных водоносных пластов используется формула Зихардта:

R=10S

Самое точное значение R можно опр. в процессе опытных откачек:

Rпр=1,5

а — коэф. пьезометр. уровня проводности

t – время работы водозабора

Размер дипресс. воронки ,а следовательно и радиуса, а также крутизна кривых дипрессии зависит от гранулометрического состава,а также от размера пор пород. Хорошо проницаемые породы в которылд-х меньше трение воды о частицы ,хар-ся широкими воронками с большим радиусом влияния. Для малопроницаемых пылевато-глинистых грунтов свойственны более узкие воронки с небольшой величиной радиуса. С понижением уровня откачки дипресс.воронка расширяется лишь до некоторого предела.

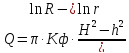

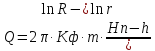

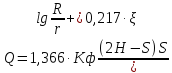

84.Дебит совершенной безнапорной скважины.

Дебит — это объем воды, выдаваемый скважиной или другим водозаборным сооружением в единицу времени.

Скважина вскрывающая полностью водоносный горизонт называется совершенной. Скважины вскрывающие безнапорные воды называются грунтовыми (безнапорные).

H – статический уровень – это уровень воды в скважине до начала откачки;

h – динамический уровень – это уровень который устанавливается в скважине в процессе откачки;

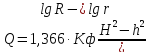

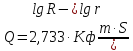

85. Дебит совершенной напорной скважины.

Дебит — это объем воды, выдаваемый скважиной или другим водозаборным сооружением в единицу времени.

Скважины скрывающие напорные воды – напорными или артезианскими.

H – статический уровень – это уровень воды в скважине до начала откачки;

h – динамический уровень – это уровень который устанавливается в скважине в процессе откачки;

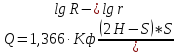

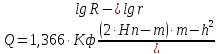

86. Дебит совершенной напорно-безнапорной скважины.

Дебит-это объем воды, выдаваемый скважиной или другим водозаборным сооружением в единицу времени.

Скважины вскрывающие напорные воды, которые в процессе откачки при скважной зоне переходят в безнапорные – напорно-безнапорные (грунтово-артезианские).

H – статический уровень – это уровень воды в скважине до начала откачки;

h – динамический уровень – это уровень который устанавливается в скважине в процессе откачки;

87.Виды несовершенных скважин.

а – несовершенная скважина по степени вскрытия;

б – скважина несовершенная по характеру вскрытия (нерациональная конструкция фильтра);

в – несовершенная по степени и характеру вскрытия.

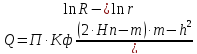

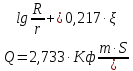

88. Дебит несовершенных скважин.

Дебит — это объем воды, выдаваемый скважиной или другим водозаборным сооружением в единицу времени

Дебит несовершенных скважин меньше дебита совершенных скважин; на практике отношение ℓ/H>0,1 используются формулы Дюпии только с поправкой на не совершенность. Для безнапорных скважин

Источник