- Что такое проводящие пути органов чувств

- Ядра проводящего пути обоняния. Признаки поражения обоняния.

- Учебное видео анатомии проводящего пути обонятельного анализатора

- Что такое проводящие пути органов чувств

- Ядра проводящего пути вкуса ( вкусовой чувствительности ). Признаки поражения вкуса.

- Учебное видео анатомии проводящего пути вкусового анализатора

- Что такое проводящие пути органов чувств

- Ядра проводящего пути зрительного анализатора. Ядра зрения. Признаки поражения зрительного тракта.

- Рекомендуем видео проводящего пути зрительного анализатора

- Резюме

Что такое проводящие пути органов чувств

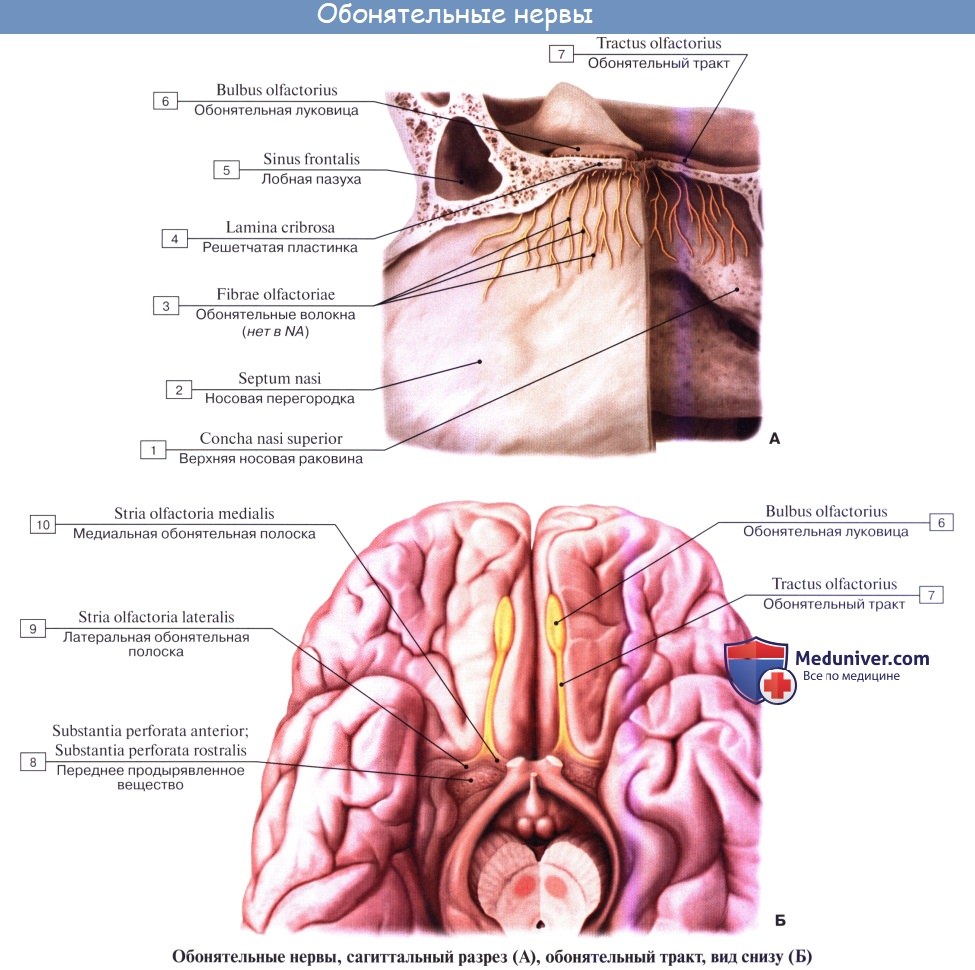

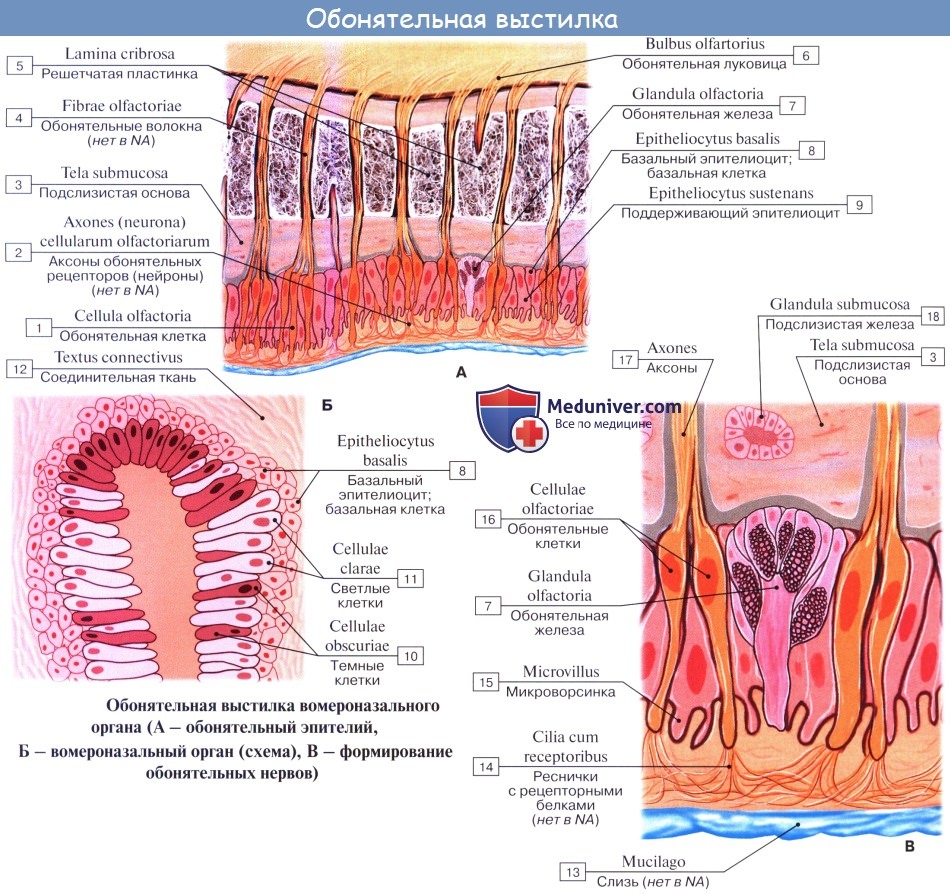

Проводящий путь анализатора обоняния отличается значительной сложностью строения и обилием связей с различными структурами головного мозга Такая особенность строения обусловлена своеобразием эволюции центральной нервной системы, когда на первых этапах филогенеза возникший под влиянием обонятельного рецептора передний мозг является в функциональном отношении чисто обонятельным и все ею компоненты входят в состав обонятельною анализатора В дальнейшем, с формированием конечною мозга развитием коры и превращением конечного мозга в высший отдел центральной нервной системы, в нем возникают новые высшие центры для всех видов чувствитель-ности Однако в головном мозге сохраняется много полифункциональных структур, имеющих отношение к обонятельному анализатору и в то же время выполняющих в определенных ситуациях и другие функции

Проводящий путь анализатора обоняния — система последовательно расположенных нейронов, образующих сложные рефлекторные цепи. благодаря которым становится возможным проведение импульсов с периферии (от рецепторных обонятельных клеток) к корковым и подкорковым обонятельным центрам.

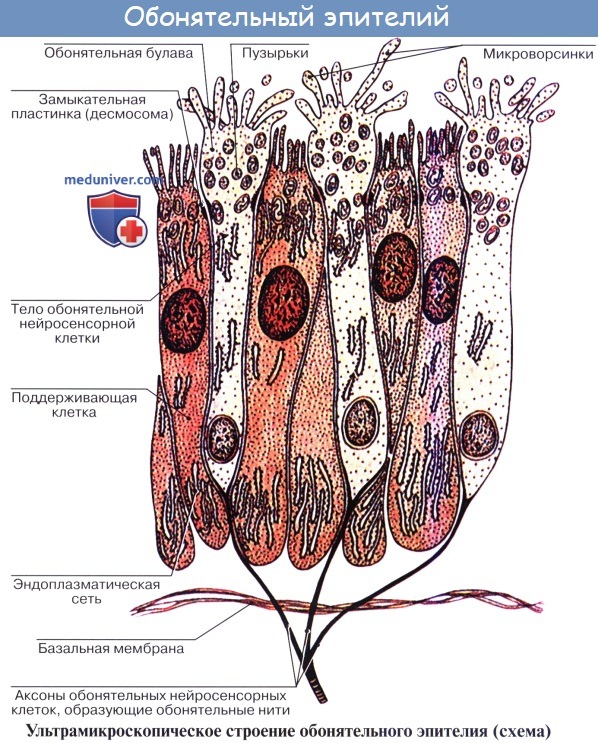

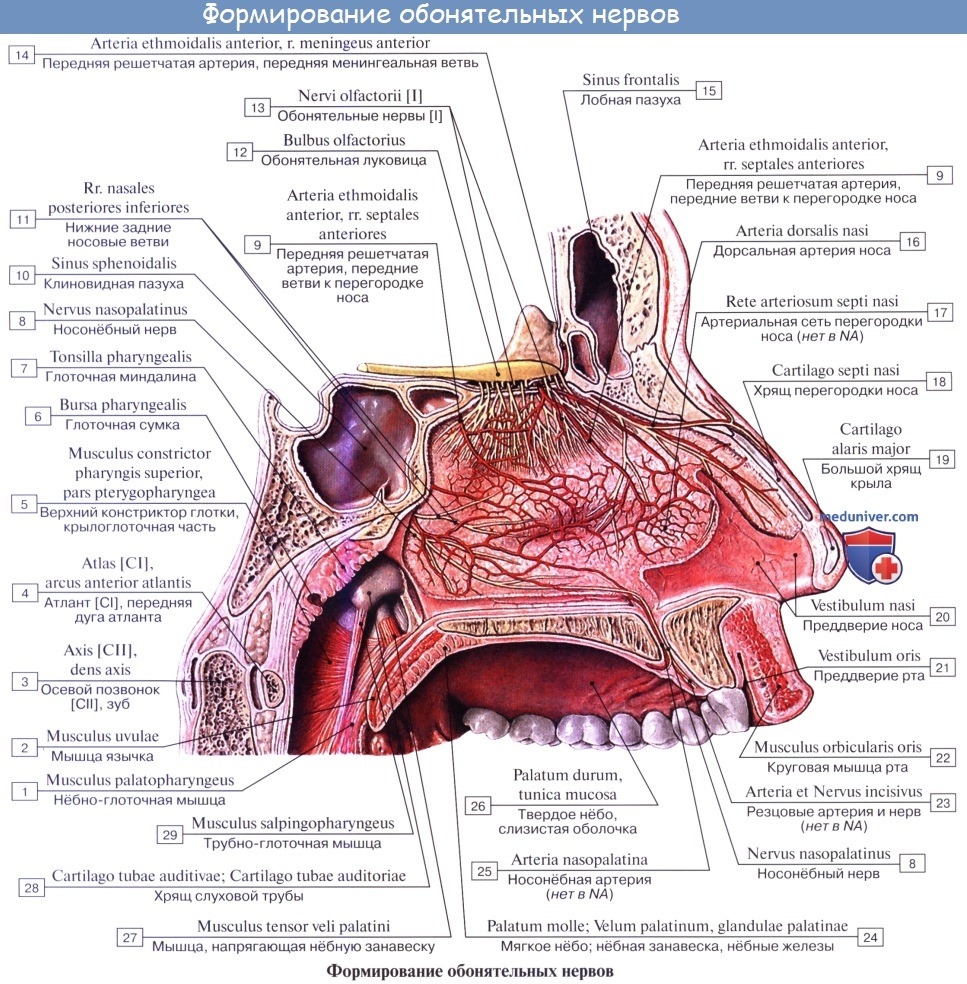

В слизистой оболочке верхнего носового хода (в области верхней носовой раковины и соответствующего участка перегородки носа), в так называемых обонятельных областях заложены первые нейроны обонятельного пут, получившие название рецепторных или обонятельных клеток Рецепторные обонятельные клетки рассеяны в обонятельной области и поэтому обонятельные нервы не имеют нервных узлов в отличие от других чувствительных нервов

Короткие периферические отростки обонятельных клеток — дендриты -заканчиваются утолщениями — обонятельными булавами, выступающими над поверхностью обонятельной области. Каждая булава несет 10-12 обонятельных волосков. Обонятельные волоски, взаимодействуя с молекулами пахучих веществ, трансформируют энергию химического раздражения в нервный импульс.

Центральные отростки (аксоны) обонятельных клеток собираются в 15-20 стволиков — обонятельные нервы.

Обонятельные нервы проходят через отверстия решетчатой кости в полость черепа, где погружаются в обонятельную луковицу и вступают в контакт с дендритами клеток обонятельной луковицы.

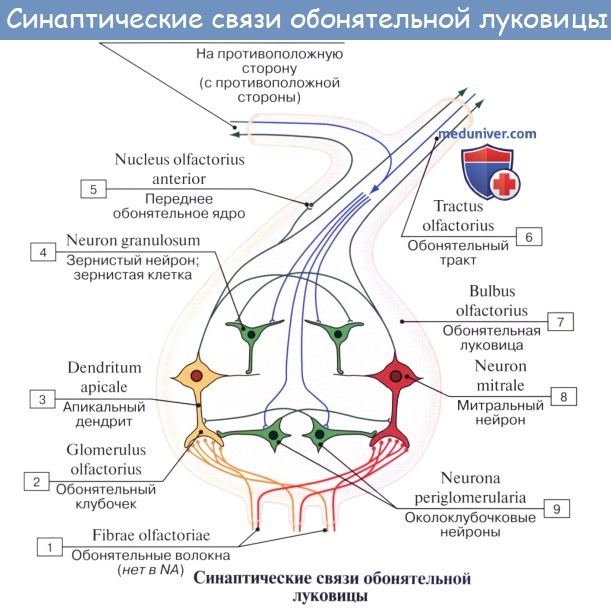

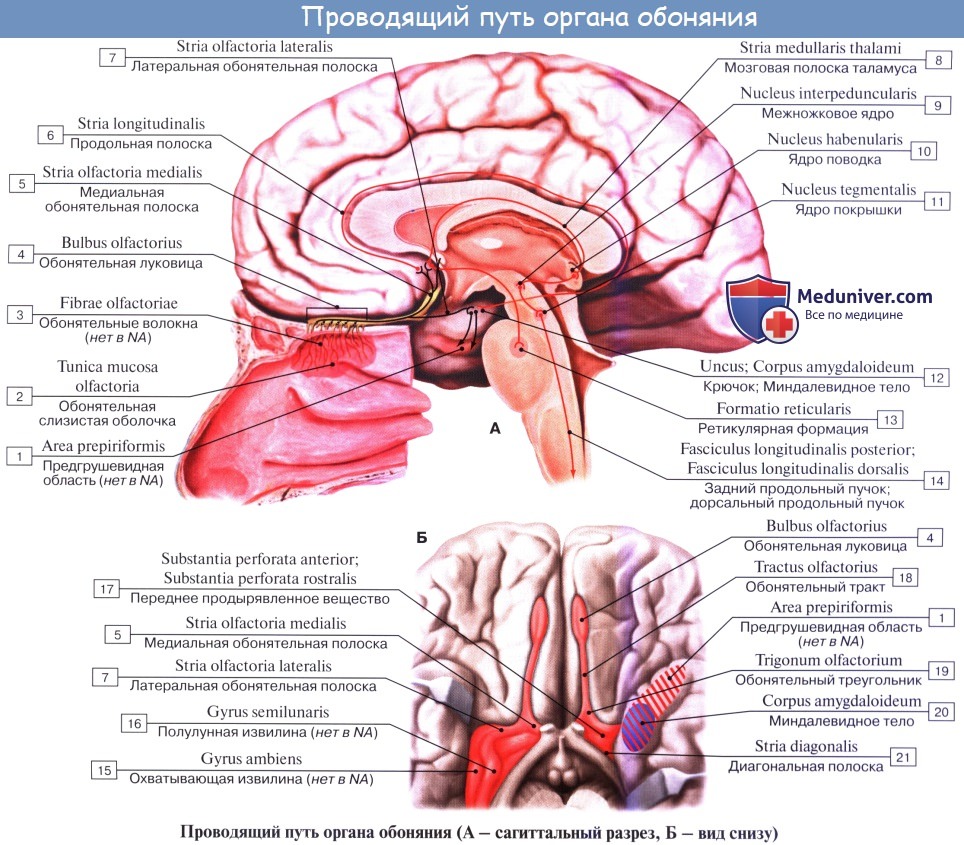

От нейронов обонятельной луковицы начинается проводящий путь анализатора обоняния. Аксоны вторых нейронов следуют в составе обонятельного тракта по направлению к обонятельному треугольнику.

Часть волокон обонятельного тракта прерывается в области скопления нервных клеток, расположенных в центральных отделах обонятельного тракта, в обонятельном треугольнике или в переднем продырявленном веществе, т.е. в первичных обонятельных корковых центрах (древняя кора).

Ядра проводящего пути обоняния. Признаки поражения обоняния.

Аксоны III нейронов, тела которых расположены в первичных обонятельных корковых центрах, группируются в виде трех обонятельных пучков -латерального, промежуточного и медиального, являющихся основой одноименных обонятельных полосок, и достигают вторичных обонятельных центров: гиппокампа (старая кора) и крючка парагиппокампальной извилины (промежуточная кора).

Латеральный обонятельный пучок — наиболее мощный, он идет непосредственно к корковому концу анализатора обоняния — крючку парагиппокампальной извилины.

Промежуточный обонятельный пучок заканчивается у клеток переднего продырявленного вещества своей и противоположной стороны, следуя в последнем случае через переднюю спайку.

Аксоны клеток продырявленного вещества проходят через прозрачную перегородку, свод и по бахромке гиппокампа устремляются к крючку парагиппокампальной извилины.

Медиальный обонятельный пучок заканчивается у клеток подмозолистого поля и паратерминальной извилины (последняя относится к древней коре).

Аксоны клеток подмозолистого поля и паратерминальной извилины направляются к парагиппокампальной извилине и гиппокампу.

В клинической практике наблюдается снижение обоняния, получившее название гипосмии, полная потеря обоняния — аносмия, обострение — гиперосмия.

Местные заболевания носовой полости (риниты, полипы и т.д.) часто сопровождаются гипо- или аносмией.

При аллергических состояниях может развиться гиперосмия.

Опухоли в области лобной доли (вентральная поверхность) ведут к односторонней аносмии или гипосмии, что связано с механическим давлением на обонятельную луковицу и тракт.

При развитии опухоли в парагиппокамиалыюй извилине наблюдаются обонятельные галлюцинации.

Структуры обонятельною мозга (поясная извилина, перешеек поясной извилины парагиппокампальная извилина, гиппокамп, зубчатая извилина, сосцевидные тела), а также такие образования, как миндалевидное тело, свод, передние таламические ядра и др., входят в состав лимбической системы, которая играет существенную роль в формировании сложных интегративных функций организма.

Учебное видео анатомии проводящего пути обонятельного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020

Источник

Что такое проводящие пути органов чувств

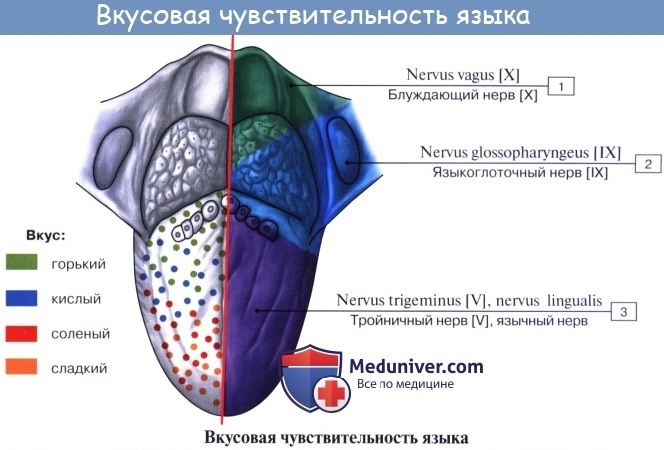

Проводящий путь анализатора вкуса начинается от вкусовых клеток и обеспечивает восприятие, проведение, анализ и интеграцию вкусовых раздражений.

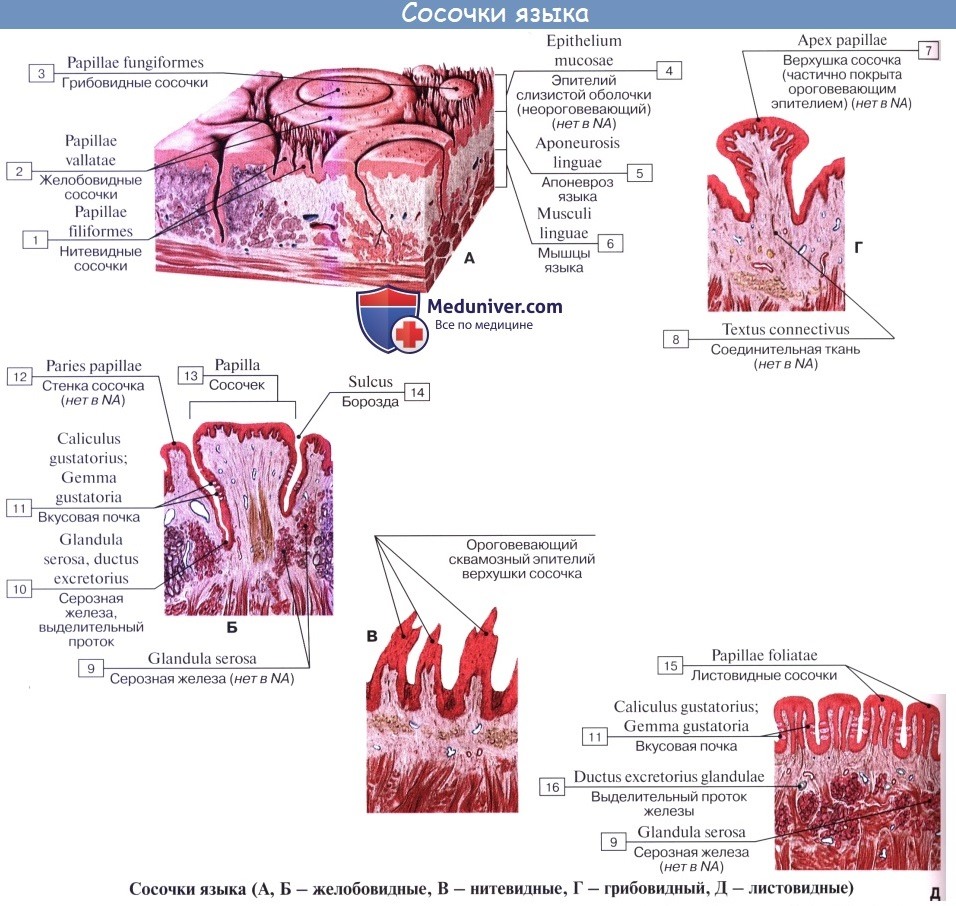

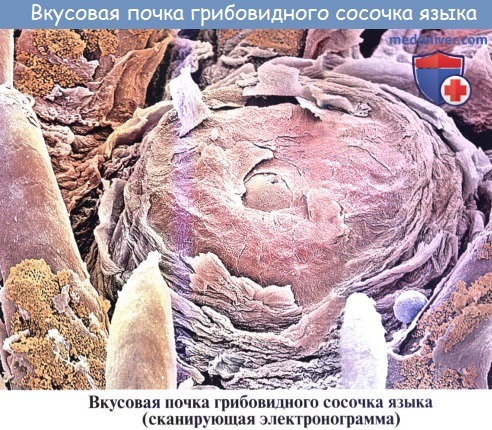

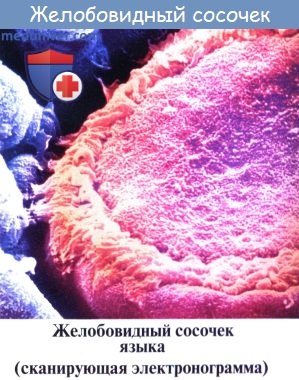

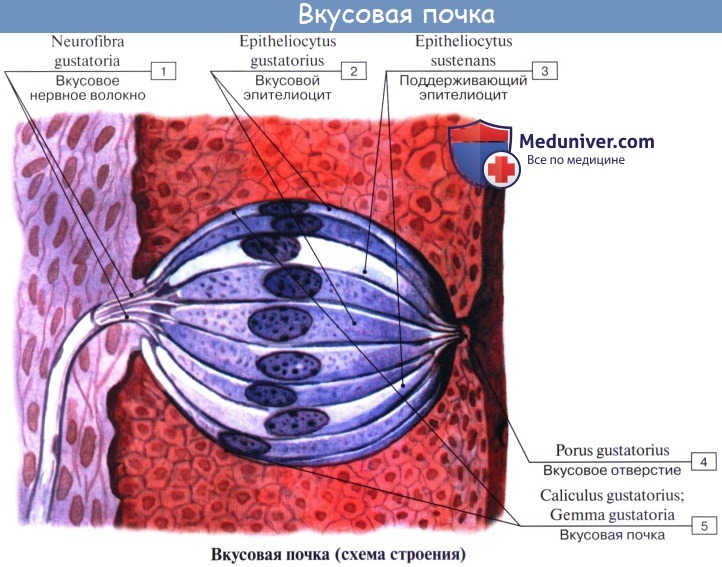

Вкусовые (рецепторные) клетки входят в состав вкусовых почек (луковиц). В одной вкусовой почке (луковице) содержится от 2 до 6 вкусовых (рецепторных) клеток. На вершине вкусовой почки находится отверстие (вкусовая пора), посредством которого вкусовая ямка открывается на поверхность сосочка слизистой оболочки языка. Вкусовая ямка представляет небольшое углубление в толще почки. Для получения вкусовых ощущений требуется непосредственный контакт растворенных веществ с рецепторами, что достигается у человека в результате затекания жидкости из полости рта в полость вкусовой ямки.

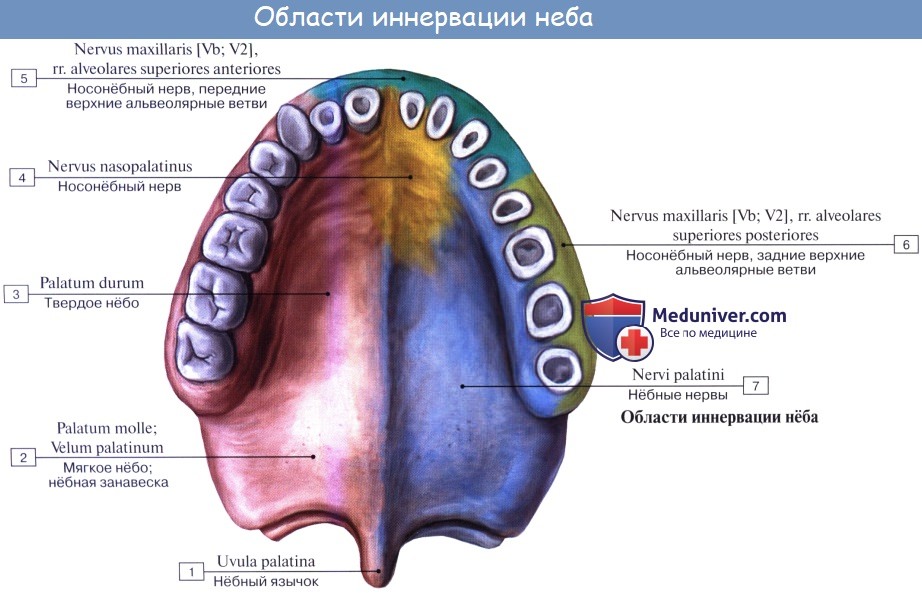

У человека в общей сложности насчитывается от 2000 до 9000 вкусовых почек, которые сосредоточены на дорсальной поверхности языка в многослойном эпителии боковых стенок желобовидных и грибовидных сосочков, меньше в области мягкого неба и небных дужек, на задней поверхности надгортанника и на внутренней поверхности черпаловидных хрящей. Совокупность вкусовых почек представляет орган вкуса.

Возбуждение из вкусовых клеток в виде импульсов передается на чувствительные нейроны, рецепторный аппарат которых образует синапсы на боковой поверхности вкусовых клеток.

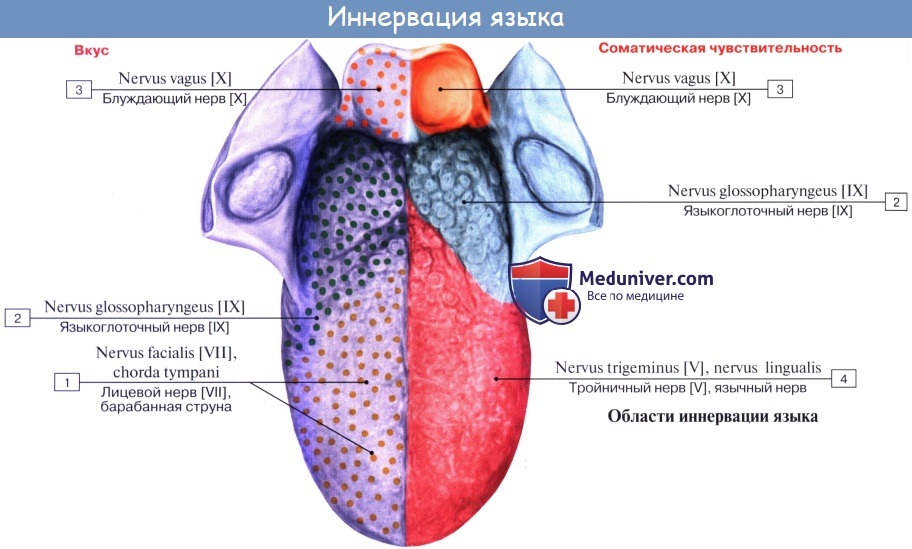

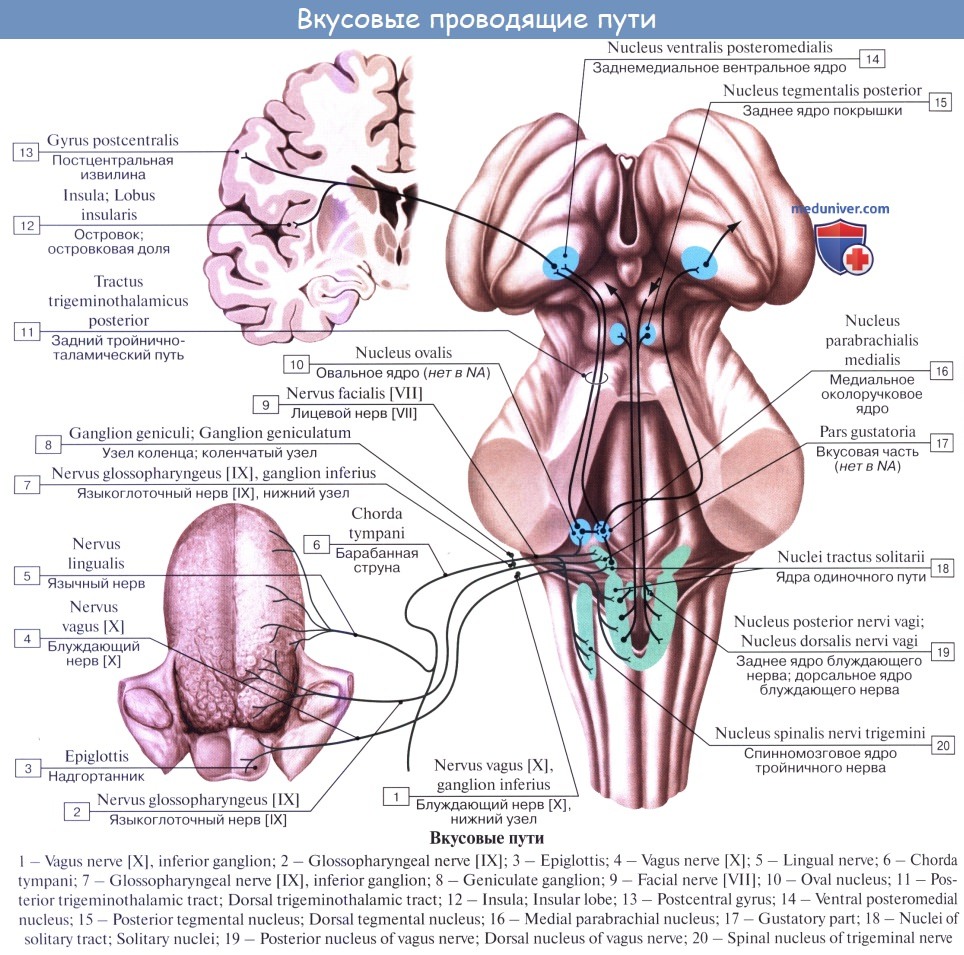

К каждой вкусовой почке подходят 1-2 нервных волокна; последние, сближаясь с себе подобными, собираются в конечном счете в 3 нервных пучка, проходящих в составе:

а) лицевого нерва (барабанной струны),

б) языкоглоточного нерва,

в) блуждающего нерва

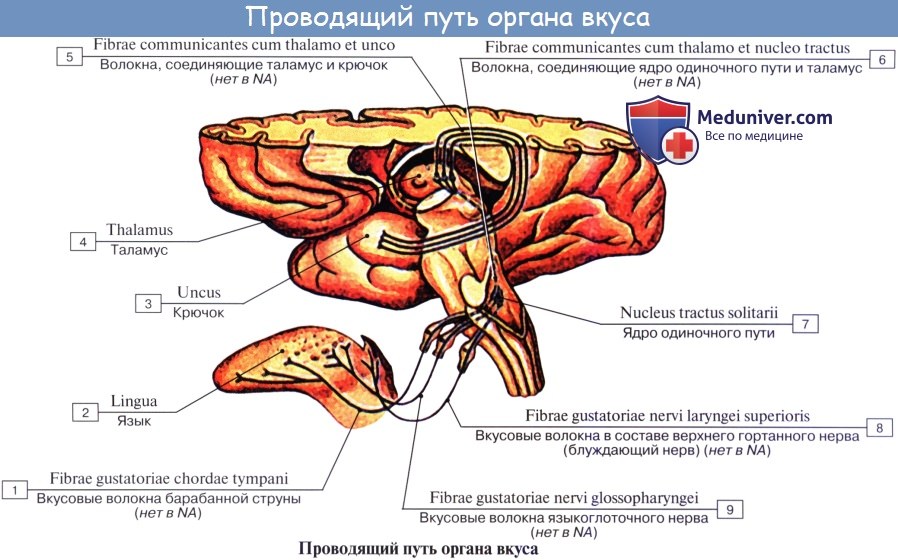

Тела первых нейронов проводящего пути анализатора вкуса располагаются на периферии в соответствующих узлах.

а) Узел коленца, ganglion geniculi лицевого (промежуточного) нерва лежит в области коленца лицевою нерва в пирамиде височной кости Периферические отростки псевдоуниполярных клеток узла коленца идут в составе барабанной струны лицевого нерва к вкусовым почкам (луковицам) слизистой оболочки верхушки и краям языка (грибовидные сосочки).

Центральные отростки псевдоуниполярных клеток узла коленца устрем ляются в составе промежуточного нерва в мост к чувствительному ядру одиночного пути, где переключаются на II нейроны.

б) Нижний узел языкоглоточного нерва лежит у места выхода нерва из яремного отверстия на нижней поверхности пирамиды височной кости. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток узла проходят в составе ветвей языкоглоточного нерва к вкусовым ночкам (луковицам) слизистой оболочки задней трети языка (желобовидные сосочки).

Центральные отростки в составе языкоглоточного нерва направляются в продолговатый мозг к чувствительному ядру одиночного пули, где переключаются на клетки II нейронов.

в) К этому же ядру одиночного пути подходят центральные отростки псевдоуниполярных клеток нижнего узла блуждающего нерва. Узел расположен по выходе из яремного отверстия. Периферические отростки псевдоуниполярных клеток этого узла проходят в составе верхнего гортанного нерва (ветвь блуждающего нерва) к вкусовым почкам (луковицам), редко расположенных в слизистой оболочке надгортанника и внутренней поверхности черпаловидных хрящей.

Ядра проводящего пути вкуса ( вкусовой чувствительности ). Признаки поражения вкуса.

Аксоны II нейронов, тела которых располагаются в чувствительном ядре одиночного пути, в большинстве своем совершают перекрест и в составе медиальной петли достигают вентрального и медиального ядер таламуса противоположной стороны. Меньшая часть идет к таламусу своей стороны Отсюда начинается третий нейрон.

Аксоны III нейронов проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы и заканчиваются в корковом конце анализатора вкуса, расположенном в крючке парагиппокампалыюй извилины и в аммоновом роге.

При поражении проводящего пути анализатора вкуса может наблюдаться полная утрата вкуса — агевзия, понижение вкусового восприятия — гипогевзия, повышение — гипергевзия, извращение вкусовых восприятий — дисгевзия.

Поражение лицевого (промежуточного) нерва выше места отхождения барабанной струны или языкоглоточною нерва может сопровождаться расстройством вкусовых ощущений на одноименной стороне языка.

При поражении таламуса и коркового ядра вкусового анализатора возможно частичное снижение вкуса на противоположной стороне

При поражении миндалевидного тела развивается вкусовая агнозия (больной ощущает вкус, но не может его обозначить)

Учебное видео анатомии проводящего пути вкусового анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020

Источник

Что такое проводящие пути органов чувств

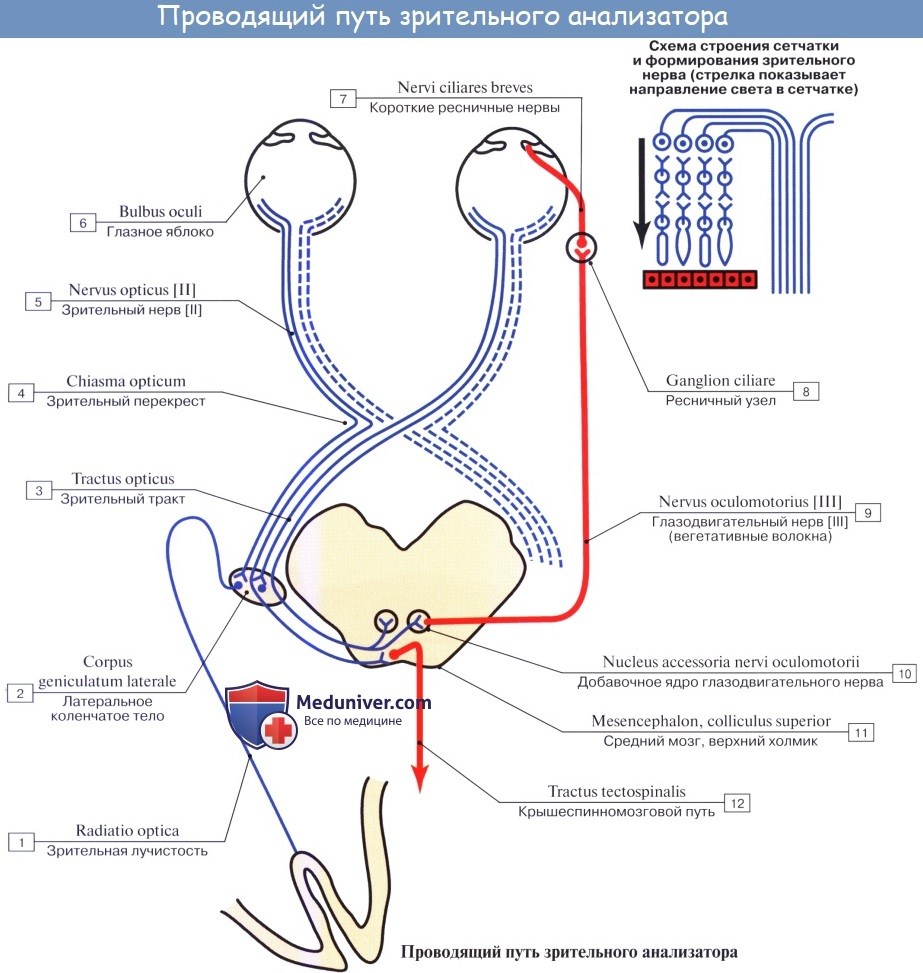

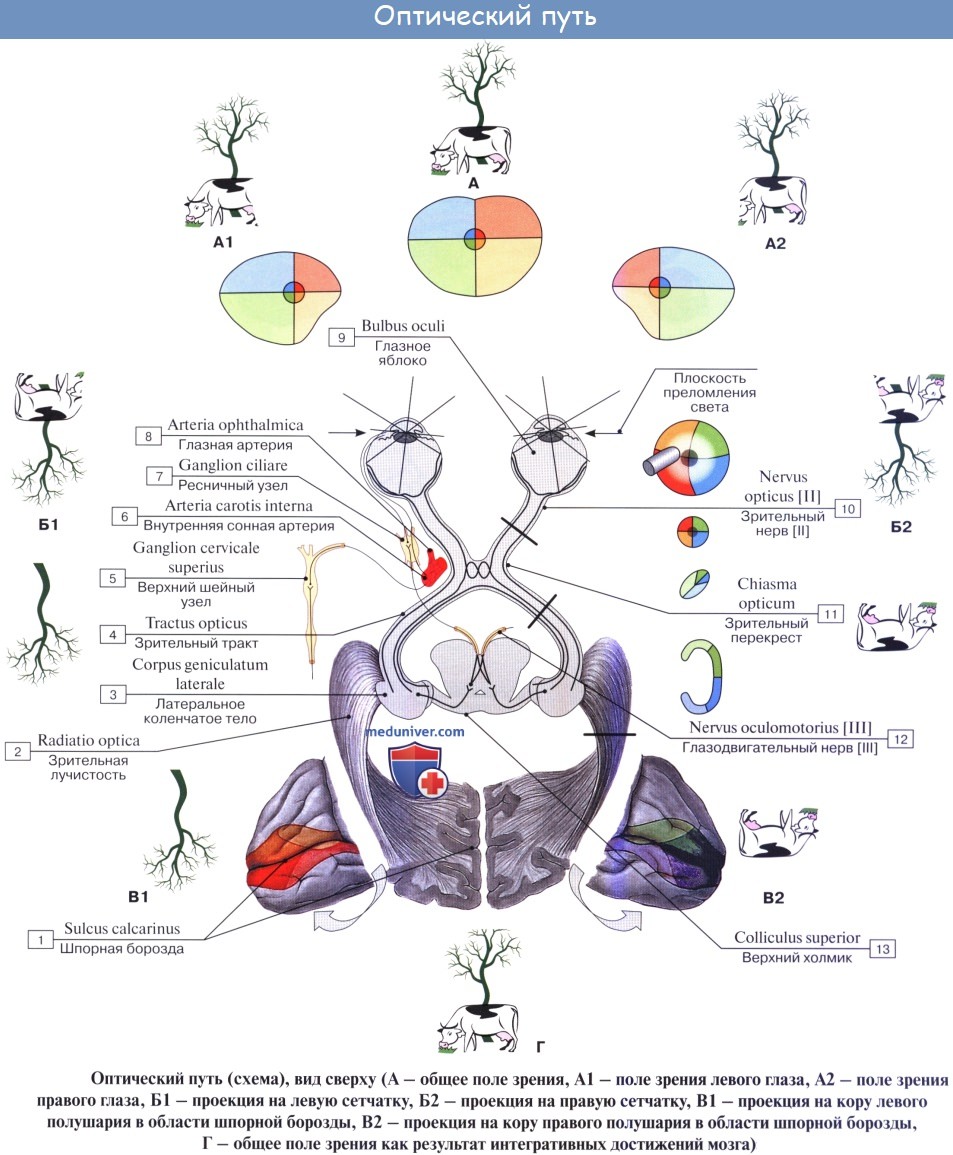

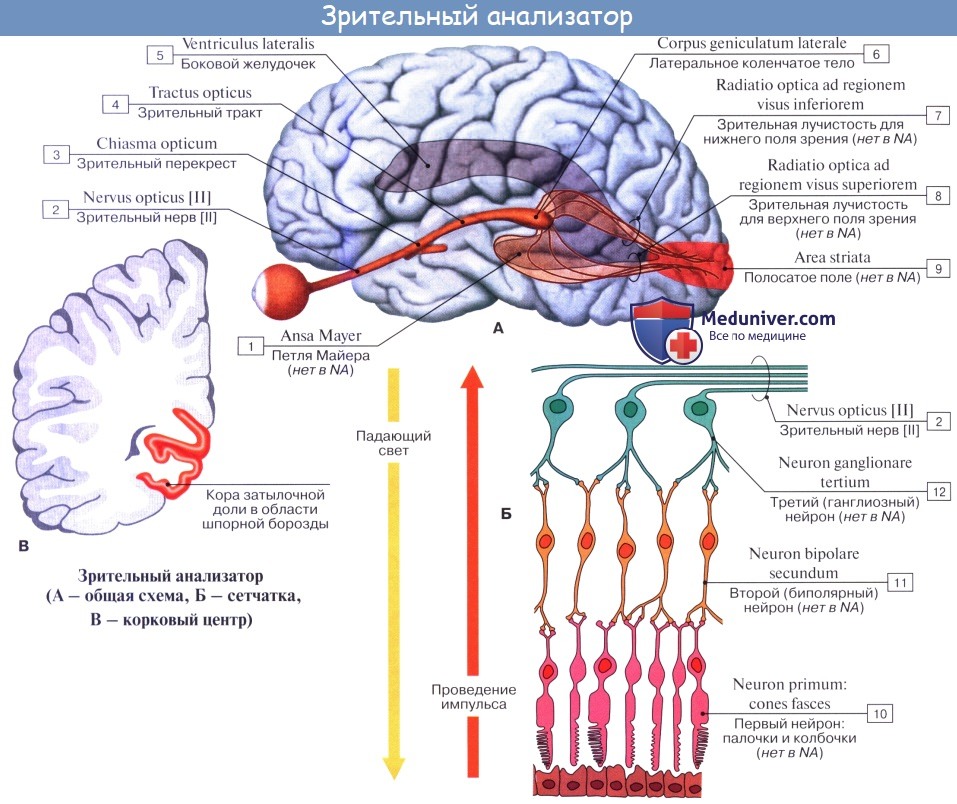

Проводящий путь зрительного анализатора обеспечивает проведение нервных импульсов от сетчатки в корковые центры полушарий большого мозга и представляет собой сложную цепь нейронов, связанных друг с другом при помощи синапсов.

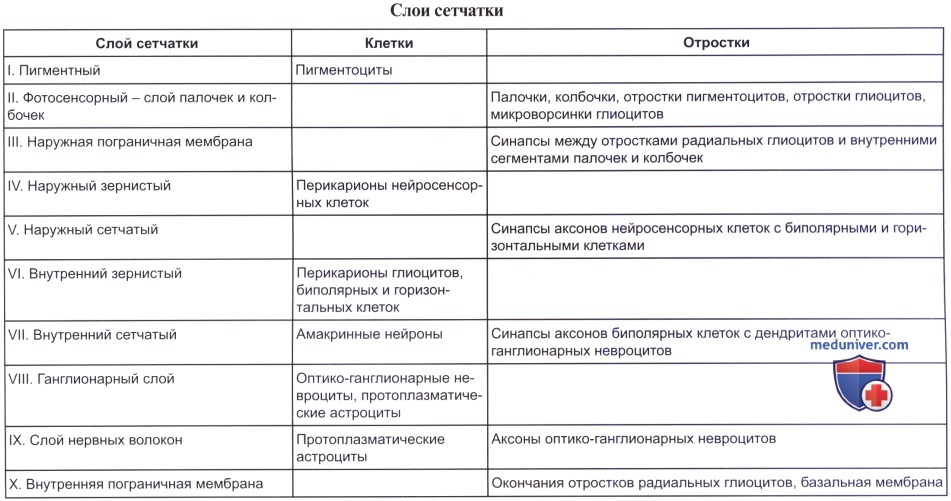

Направляясь к сетчатке, луч света проходит через светопреломляющие среды глазного яблока (роговицу, водянистую влагу передней и задней камер глаза, хрусталик, стекловидное тело) и воспринимается фоторецепторными клетками, тела которых лежат в наружном ядерном слое, в частности, их окончаниями — рецепторами (палочками и колбочками). Таким образом, фоторецепторные клетки сетчатки являются первыми нейронами.

Необходимо отметить, что благодаря светопреломляющим средам глазного яблока, пучок света концентрируется в области места наибольшей остроты зрения — пятне сетчатки с его центральной ямкой. В центральной ямке сосредоточены только колбочковидные зрительные клетки, с которыми связано восприятие цвета. Их в сетчатке насчитывается 5-7 млн. Колбочковидные зрительные клетки являются элементами дневного зрения, поэтому цвета в полу тьме воспринимаются ими очень слабо.

Палочковидные зрительные клетки специализированы для видения предметов в сумерках. В сетчатке глаза человека этих клеток в общей сложности насчитывается около 75-150 млн.

Достигающий глубоких слоев сетчатки свет вызывает фотохимические реакции за счет зрительных пигментов. Энергия светового раздражения преобразуется фоторецепторами сетчатки (палочковидными и колбочковидными зрительными клетками) в нервные импульсы, которые устремляются ко вторым нейронам, расположенным здесь же, в сетчатке.

Вторые нейроны представлены биполярными клетками, составляющими внутренний ядерный слой. Каждый биполярный нейроцит с помощью своих отростков-дендритов контактирует одновременно с несколькими фоторецепторными нейронами.

В ганглиозном слое сетчатки лежат тела третьих нейронов. Это крупные ганглиозные (мультиполярные) клетки. Обычно одна ганлиозная клетка (ганглиозный нейроцит) контактирует с несколькими биполярными клетками. Аксоны ганглиозных клеток, сближаясь, образуют ствол зрительного нерва.

Место выхода зрительного нерва из сетчатки представлено диском зрительного нерва (слепое пятно). Оно не содержит фоторецепторов.

Покидая глазницу, зрительный нерв через зрительный канал вступает в полость черепа и здесь на основании мозга образует перекрест, причем перекрещивается только медиальная группа волокон, следующих от внутренних отделов сетчатки, а волокна от наружных отделов сетчатки не перекрещиваются.

Таким образом, каждое полушарие получает импульсы одновременно из правого и левого глаза. Все это обеспечивает синхронность движений глазных яблок и бинокулярное зрение, в то время как у земноводных и пресмыкающихся движения глаз автономные, зрение — монокулярное, что связано с полным перекрестом волокон зрительного нерва.

Участок зрительною пут от сетчатки до зрительного перекреста называется зрительным нервом, после перекреста — зрительным трактом.

Каждый зрительный тракт содержит нервные волокна от одноименных половин сетчатки обоих глаз. Так, правый зрительный тракт — от правой половины правого глаза (волокна в зрительном перекресте не перекрещиваются) и от правой половины левого глаза (волокна полностью переходят на противоположную сторону в зрительном перекресте). Левый зрительный тракт — от левой половины левою глаза (волокна перекрещенные) и от левой половины правого глаза (волокна полностью перекрещенные).

У наружного края ножки мозга зрительный тракт делится на три пучка, направляющихся к подкорковым центрам зрения. Большая часть этих волокон заканчивается на клетках латерального коленчатого тела, меньшая — на клетках подушки таламуса и небольшая часть, относящаяся к зрачковому рефлексу, — в верхних холмиках крыши среднего мозга. В этих образованиях лежат тела четвертых нейронов.

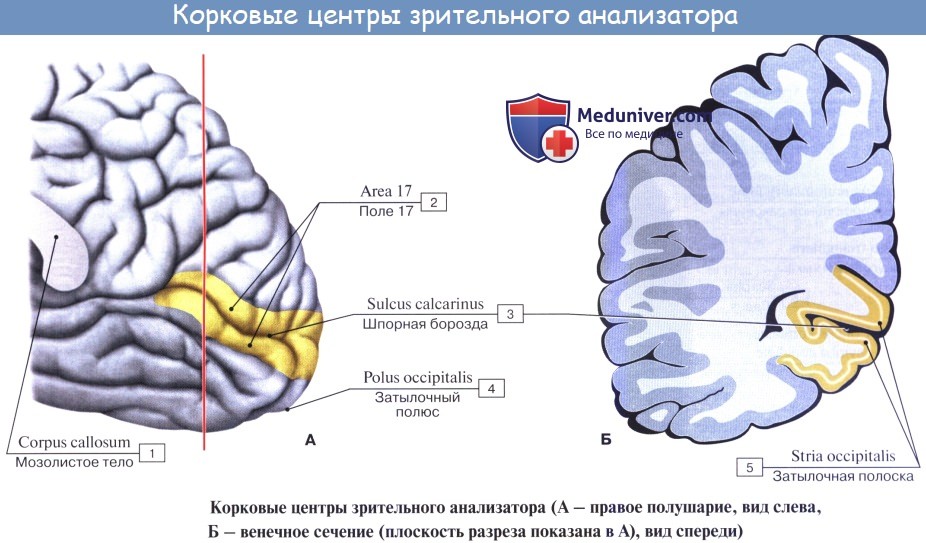

Аксоны четвертых нейронов, тела которых расположены в латеральном коленчатом теле и подушке таламуса, в виде компактного пучка проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы, затем, веерообразно рассыпаясь, образуют зрительную лучистость (пучок Грациоле*) и достигают коркового ядра зрительного анализатора, лежащего на медиальной поверхности затылочной доли по сторонам от шпорной борозды.

* Гранциоле Луи (Gratiolet Louis Pierre, 1815-1885) — французский врач, анатом и физиолог. Работал в Париже, с 1853г. преподавал анатомию в Парижском ун-те. с 1862г. — профессор зоологии там же. Занимался сравнительной анатомией, антропологией, психологией. Известны его работы по анатомии мозга. Им описан пучок нервных волокон в большом мозге, идущий от латерального коленчатого тела и подушки таламуса к зрительному центру в коре затылочной доли.

Ядра проводящего пути зрительного анализатора. Ядра зрения. Признаки поражения зрительного тракта.

От серого вещества верхних холмиков крыши среднего мозга нервные волокна устремляются к двигательным ядрам III, IV, VI пар черепных нервов, к добавочному ядру глазодвигательного нерва (ядро Якубовича) Функция верхних холмиков крыши среднего мозга — подкорковых зрительных центров, выражается в осуществлении рефлекторных реакций в ответ на световое раздражение.

Аксоны клеток двигательных анимальных ядер III, IV, VI пар черепных нервов направляются к произвольным мышцам глазного яблока (прямым и косым) и осуществляют их двигательную реакцию в ответ на определенные световые раздражения.

За счет этого пути стало возможным бинокулярное зрение (получение одновременного изображения в обоих глазах). При рассматривании предметов, удаленных на различное расстояние произвольные исчерченные мышцы глаза обеспечивают сочетанное рефлекторное вращение глазною яблока с целью сведения зрительных осей правою и левою глаза на рассматриваемом предмете (конвергенция глаз).

Волокна нейронов парного добавочного ядра (ядро Якубовича*) иннер-вирует непроизвольные мышцы глаза — ресничную мышцу и сфинктер зрачка (парасимпатическая иннервация). При этом аксоны клеток, тела которых располагаются в верхних холмиках крыши среднего мозга, направляются к добавочному ядру (парасимпатическому) глазодвигательного нерва своей и противоположной стороны и прерываются на ею клетках.

* Якубович Николай Мартынович (1817-1879)— русский гистолог и физиолог. В 1838г. окончил Харьковский ун-т В 1848 г. защитил докторскую диссертацию «О слюне». В 1848 — 1850 гг.Работал за границей. В 1853г. — адъюнкт-профессор, в 1857 г. — экстраординарный. а в 1860-1868 гг. — ординарный профессор кафедры гистологии, эмбриологии и физиологии Петербургской медико-хирургической академии Научные работы посвящены микроскопической анатомии центральной нервной системы Автор исследований топографического распределения нервных элементов различных отделов головного, а также спинного мозга, удостоенных премий Парижской академии наук

От клеток добавочного ядра в составе глазодвигательного нерва аксоны проходят к ресничному узлу, где переключаются на следующий нейрон. Аксоны клеток ресничного узла в составе коротких ресничных нервов достигают ресничной мышцы, осуществляющей аккомодацию глаз за счет регуляции кривизны хрусталика, что обеспечивает на сетчатке четкую проекцию изображения рассматриваемых предметов независимо от их удаленности. Аккомодация глаза — это способность ясно видеть предметы как на близком, так и на далеком расстоянии. В то же время другая часть волокон ресничного узла в составе коротких ресничных нервов подходит к сфинктеру зрачка.

В норме при освещении одного глаза наблюдается сужение обоих зрачков, так как зрительные волокна связаны с добавочным ядром своей и противоположной стороны.

От верхних холмиков среднего мозга часть волокон следует в нисходящем направлении и заканчивается на двигательных анимальных клетках передних рогов спинного мозга, образуя часть покрышечно-спинномозгового пути.

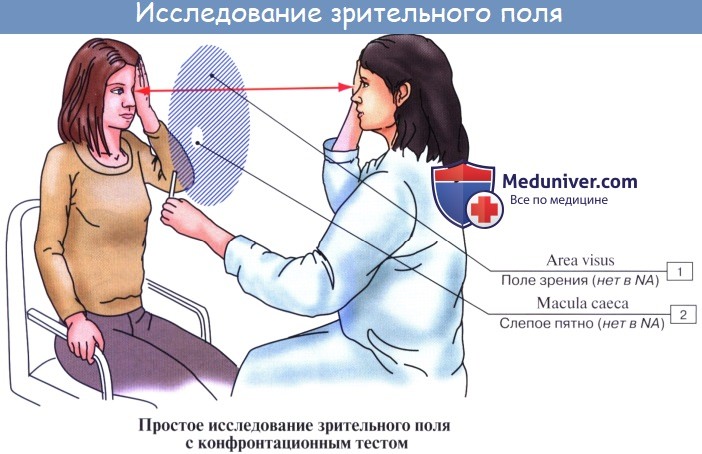

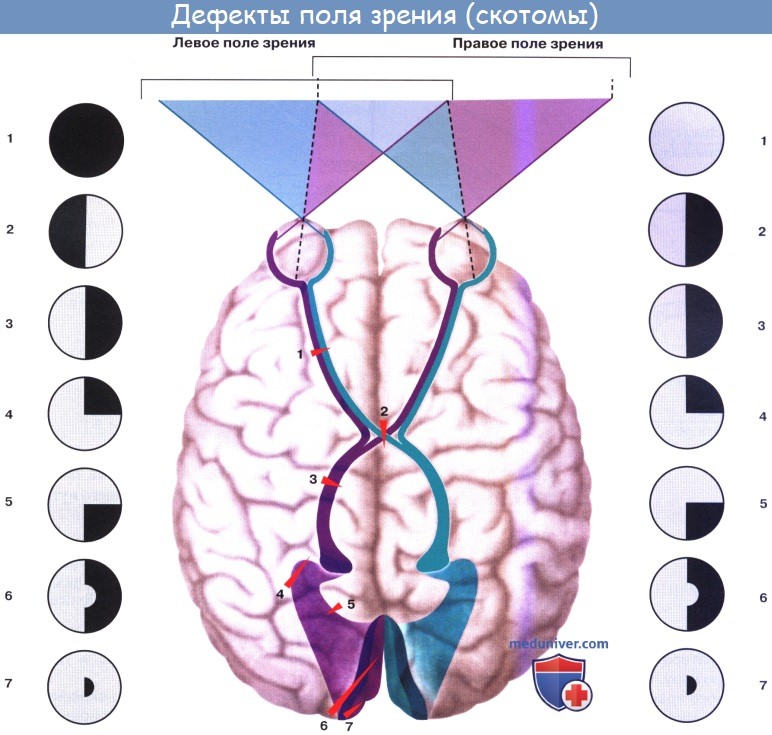

Зная особенности строения и топографии того или иного участка зрительного пути, можно заранее предсказать особенности нарушений зрения при его поражении.

При полном нарушении проводимости зрительного нерва, что может иметь место при невритах зрительного нерва и рассеянном склерозе, наступает слепота на один глаз с одноименной стороны, а частичное нарушение проводимости ведет к выпадению отдельных участков полей зрения.

При опухолях гипофиза возможно сдавление внутренней части зрительного перекреста что вызывает выпадение наружных т.е височных половин полей зрения

Полное поражение зрительного тракта, подкорковых зрительных цен тров зрительной лучистости или коркового ядра зрительного анализатора ве-дет к развитию половинной слепоты на оба глаза Если очаг поражения слева то выпадает правая половина поля зрения обоих глаз, а при наличии очага поражения справа выпадение половины поля зрения обоих глаз происходит слева.

Рекомендуем видео проводящего пути зрительного анализатора

Резюме

Зрительный проводящий путь простирается от глаза, который является продолжением промежуточного мозга спереди, назад в затылочный полюс, охватывая почти всю продольную ось мозга. Основные его участки следующие:

а) Сетчатка. Содержит первые три нейрона зрительного пути:

• первый нейрон — фоторецептор, палочка или колбочка, расположенный в толще сетчатки, с другой стороны по направлению поступающего света («инверсия сетчатки»);

• второй нейрон — биполярная клетка;

• третий нейрон — ганглионарные клетки, чьи аксоны вместе образуют зрительный нерв.

б) Зрительный нерв, зрительный перекрест и зрительный тракт. Эта составляющая зрительного проводящего пути является частью центральной нервной системы (зрительный нерв = II пара черепных нервов) и окружена оболочками мозга. Следовательно, зрительный нерв в действительности скорее тракт, чем настоящий нерв. Зрительные нервы соединяются под основанием промежуточного мозга, образуя зрительный перекрест, который разделяется на два зрительных тракта. Каждый из трактов в свою очередь разделяется на медиальный и латеральный корешки.

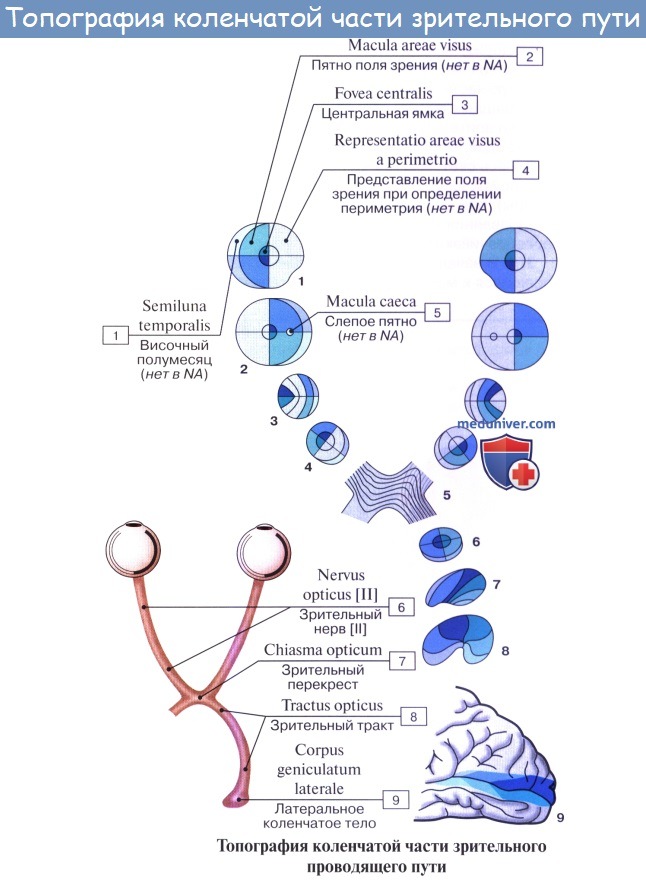

Лучи света в назальной части каждого зрительного поля проецируются на височную половину сетчатки, тогда как лучи света от височной части проецируются на сетчаточную половину. Ввиду данной организации левая половина зрительного поля проецируется на зрительную кору правого затылочного полюса, а правая половина — на зрительную кору левого затылочного полюса. Для наглядности на рисунке каждое зрительное поле разделено на две половины, и читателю следует понять это базовое разделение, прежде чем мы рассмотрим, как поля зрения разделяются на четыре квадранта.

Волокна аксонов от назальной части сетчатки каждого глаза переходят на противоположную сторону в области зрительного перекреста и далее следуют с неперешедшими волокнами от височной части сетчатки обоих глаз.

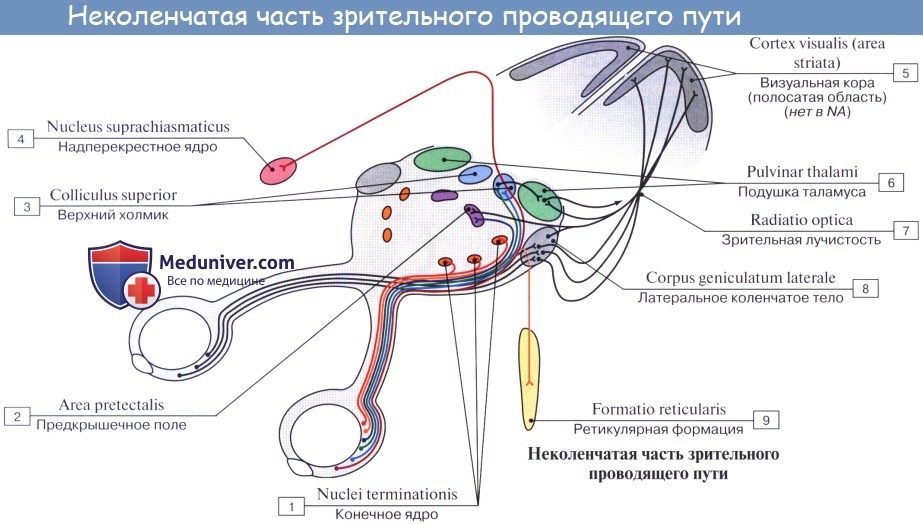

90% аксонов третьего нейрона(волокон зрительного нерва) оканчиваются в латеральном коленчатом теле на нейронах, проецирующихся в стриарную область (зрительную кору). Это коленчатая часть зрительного проводящего пути. Она связана с осознанным восприятием зрительной информации и передается на латеральный корешок зрительного проводящего пути. Оставшиеся 10% аксонов третьих нейронов зрительного проводящего пути не оканчиваются в латеральном коленчатом теле. Это неколенчатая часть зрительного проводящего пути (медиальный корешок), и ее сигналы осознанно не воспринимаются.

в) Зрительная лучистость и зрительная кора (стриарная область). Зрительная лучистость берет начало на латеральном коленчатом теле, образует пучок, который окружает нижний и задний рога латерального желудочка, и оканчивается в зрительной коре стриарной области (поле Бродмана 17). Расположенная в затылочном полюсе, зрительная кора может макроскопически определяться по выпуклой полосе белого вещества (полоса Геннари) по сравнению с серой корой мозга. Эта белая полоса лежит параллельно поверхности мозга, а серое вещество зрительной коры закрашено в светло-красный цвет.

Центральная ямка, точка наилучшего видения на сетчатке, имеет наибольшую плотность рецепторов. Соответственно, намного больше аксонов от данных рецепторов устремляются в центральную нервную систему, и, значит, центральная ямка имеет исключительно большое представительство в зрительной коре. Периферические части сетчатки содержат меньше рецепторов и, следовательно, меньше аксонов, что ведет к меньшему их представительству в зрительной коре.

На рисунке выше изображена только левая половина полного зрительного поля. Она разделяется на четыре квадранта (по часовой стрелке от первого — левого верхнего): верхний височный, верхний назальный, нижний назальный и нижний височный. Представление о данном разделении находит отражение и в зрительной коре.

1. Три зоны, образующие отдельное зрительное полу-поле (левое, в данном случае), отображаются в отдельности с помощью цветовой окраски с уменьшающейся яркостью:

• наименьшая и наиболее темная зона — посередине центральной ямки; она соответствует центральному зрительному полю;

• наибольшая зона — это макулярное зрительное поле, оно содержит «слепое пятно» (диск зрительного нерва);

• «височный полумесяц» представляет височную, монокулярную часть зрительного поля.

Обращаем внимание, что нижний назальный квадрант каждого зрительного поля отсекается носом (малое медиальное вдавление).

2. Весь свет, который достигает сетчатки, вначале должен пройти через узкий зрачок (похожий на апертуру фотокамеры), при этом изображение проецируется на сетчатку и направления вверх/вниз и височно/назально в точности переворачиваются.

3, 4. В начальной части зрительного нерва волокна, относящиеся к макулярной части зрительного поля, сначала занимают латеральную позицию (3), а затем движутся постепенно к центру нерва (4).

5. В области зрительного перекреста назальные волокна зрительного нерва пересекают срединную линию и переходят на противоположную сторону.

6. В начале зрительного тракта волокна от соответствующих половин сетчатки объединяются — правые половины сетчаток — в правом тракте, левые — в левом. Импульсы от правого зрительного поля в итоге достигают левой стриарной области. В исходном положении макулярные волокна продолжают занимать центральное положение в зрительном тракте.

7. В конце зрительного тракта, прежде чем он внедряется в латеральное коленчатое тело, волокна сводятся вместе и образуют клин.

8. В латеральном коленчатом теле форма клина сохраняется, макулярные волокна занимают почти половину клина. Затем волокна передаются на четвертый нейрон и проецируются на задний конец затылочного полюса (зрительную кору).

9. На рисунке видно, что центральная часть зрительного поля представлена наиболее крупной областью зрительной коры, по сравнению с другими частями зрительного поля. Это происходит из-за большего числа аксонов, которые устремляются в зрительный нерв от центральной ямки. Большая доля аксонов направляется в зрительную кору, устанавливая ретинотопическую взаимосвязь (от одной точки к другой) между центральной ямкой и зрительной корой. Остальные части зрительного поля также показывают точечную взаимосвязь, но имеют меньше аксонов. Центральная нижняя половина поля зрения представлена крупной областью затылочного полюса над шпорной бороздой, а центральная верхняя половина поля зрения имеет корковое представительство ниже шпорной борозды. Область центрального видения и в латеральном коленчатом теле также занимает наиболее крупную область.

Дефекты поля зрения и места повреждения показаны на рисунке выше для левого зрительного проводящего пути. Поражение проводящего пути может произойти из-за различных неврологических заболеваний. Пациент воспринимает повреждение как расстройство зрения. Так как природа дефекта зрительного поля зачастую указывает на локализацию повреждения, клинически важно знать проявления дефектов, которые могут встретиться. Деление зрительного поля на четыре квадранта полезно при выявлении места повреждения. Квадранты обозначаются как верхний и нижний височные и верхний и нижний назальные.

1. Унилатеральное поражение зрительного нерва вызывает слепоту (амавроз) только со стороны затронутого глаза.

2. Повреждение зрительного перекреста вызывает битемпоральную гемианопсию, так как оно блокирует волокна от назальных частей сетчатки (единственные волокна, пересекающиеся в зрительном перекресте), которые позволяют воспринимать височные поля зрения.

3. Унилатеральное нарушение зрительного тракта вызывает контралатеральную одноименную гемианопсию, так как оно прерывает волокна от височных частей сетчатки на ипсилатеральной стороне и назальных частей сетчатки на противоположной стороне. Таким образом, затрагивается правая или левая половина зрительного поля каждого глаза.

Все одноименные дефекты поля зрения вызываются ретрохиазматическими патологиями:

4. Унилатеральное поражение зрительной лучистости в передней височной доле (петле Мейера) ведет к контралатеральной верхней квадрантанопсии (дефицит «журавля в небе»). Это происходит из-за того, что затронутые волокна огибают нижний рог латерального желудочка в височной доле и отделены от волокон, идущих от нижней половины поля зрения.

5. Унилатеральное нарушение медиальной части зрительной лучистости в теменной доле ведет к контралатеральной нижней квадрантанопсии. Так происходит из-за того, что волокна следуют выше волокон в верхний квадрант петли Мейера.

6. Повреждение затылочной доли приводит к одноименной гемианопсии. Так как зрительная лучистость широко расходится до вхождения в зрительную кору, дефекты затылочной доли не затрагивают фовеальное зрение. Наиболее часто подобные нарушения возникают из-за внутримозгового кровотечения. Дефекты зрительных полей могут значительно варьировать в зависимости от размеров геморрагии.

7. Поражение, локализованное в корковых зонах затылочного полюса (макуле), характеризуется одноименной гемианопсической центральной скотомой.

Примерно 10% аксонов зрительного нерва не оканчиваются на нейронах латерального коленчатого тела для проекции в зрительную кору. Они следуют вдоль медиального корешка зрительного тракта, образуя неколенчатую часть зрительного тракта. Информация от этих волокон не обрабатывается на сознательном уровне, но играет важную роль в неосознанной регуляции многочисленных процессов, связанных со зрением, а также в зрительноопосредованных рефлексах (к примеру, афферентная часть дуги светового рефлекса зрачка). Аксоны от неколенчатой части зрительного проводящего пути оканчиваются в указанных ниже областях.

• Аксоны к верхнему холмику: передают кинетическую информацию, необходимую для отслеживания движущихся объектов с помощью согласованных движений глаз и головы (ретинотектальная система).

• Аксоны к предкрышечной области: афферентные волокна для реакций зрачка и рефлексов аккомодации (рети-нопретектальная система).

• Аксоны к супрахиазматическому ядру гипоталамуса влияют на циркадные ритмы.

• Аксоны к ядрам таламуса (зрительный тракт) в покрышке среднего мозга и к вестибулярным ядрам: афферентные волокна для оптокинетического нистагма (физиологические движения глаз в ходе отслеживания быстро движущихся объектов) — так называемая вспомогательная зрительная система.

• Аксоны к подушке таламуса обеспечивают глазодвигательную функцию.

• Аксоны к мелкоклеточному ядру ретикулярной формации выполняют функцию пробуждения.

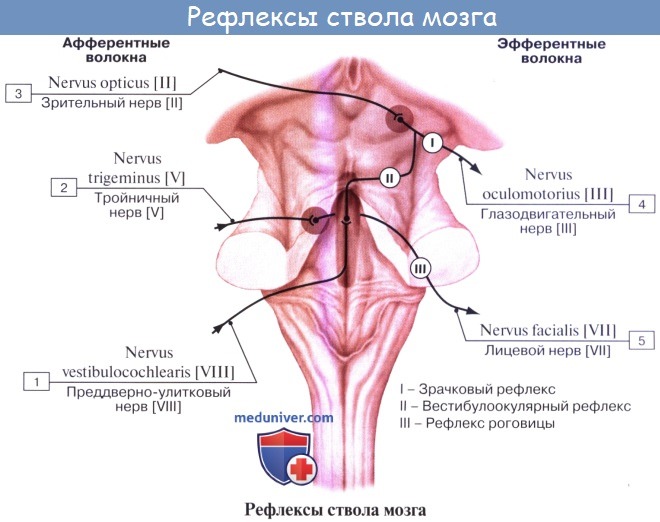

Рефлексы ствола мозга имеют большое значение при обследовании пациентов в коматозном состоянии.

Считается, что утрата всех рефлексов ствола является свидетельством смерти головного мозга. Три из этих рефлексов рассмотрены ниже.

а) Рефлекс зрачка. Зависит от неколенчатых частей зрительного проводящего пути. Афферентные волокна для данного рефлекса идут от зрительного нерва, который является продолжением промежуточного мозга (а так как промежуточный мозг не является частью ствола мозга, «рефлекс ствола» здесь весьма неудачный термин). Эфферентные волокна для рефлекса зрачка берут начало на добавочном ядре глазодвигательного нерва (III пара), которое расположено в стволе мозга. Утрата зрачкового рефлекса может свидетельствовать о повреждении промежуточного мозга или среднего мозга.

б) Вестибулоокулярный рефлекс. Раздражение наружного слухового прохода холодной водой у здорового человека вызывает нистагм, который пульсирует в противоположную сторону (афферентные волокна следуют в преддверно-улитковом нерве — VIII паре, эфферентные волокна — в глазодвигательном нерве — III паре). Отсутствие вестибулоокулярного рефлекса у коматозного пациента считается плохим прогнозом, так как этот рефлекс является наиболее показательным клиническим тестом функции ствола мозга.

в) Рефлекс роговицы. Этот рефлекс не опосредуется зрительным проводящим путем. Афферентные волокна для рефлекса (возбуждаемые стимуляцией роговицы — прикосновением стерильным ватным тампоном) проходят по тройничному нерву, а эфферентные волокна (сокращение круговой мышцы глаза в ответ на раздражение роговицы) следуют в составе лицевого нерва. Центр передачи импульса для рефлекса роговицы находится в области моста в стволе мозга.

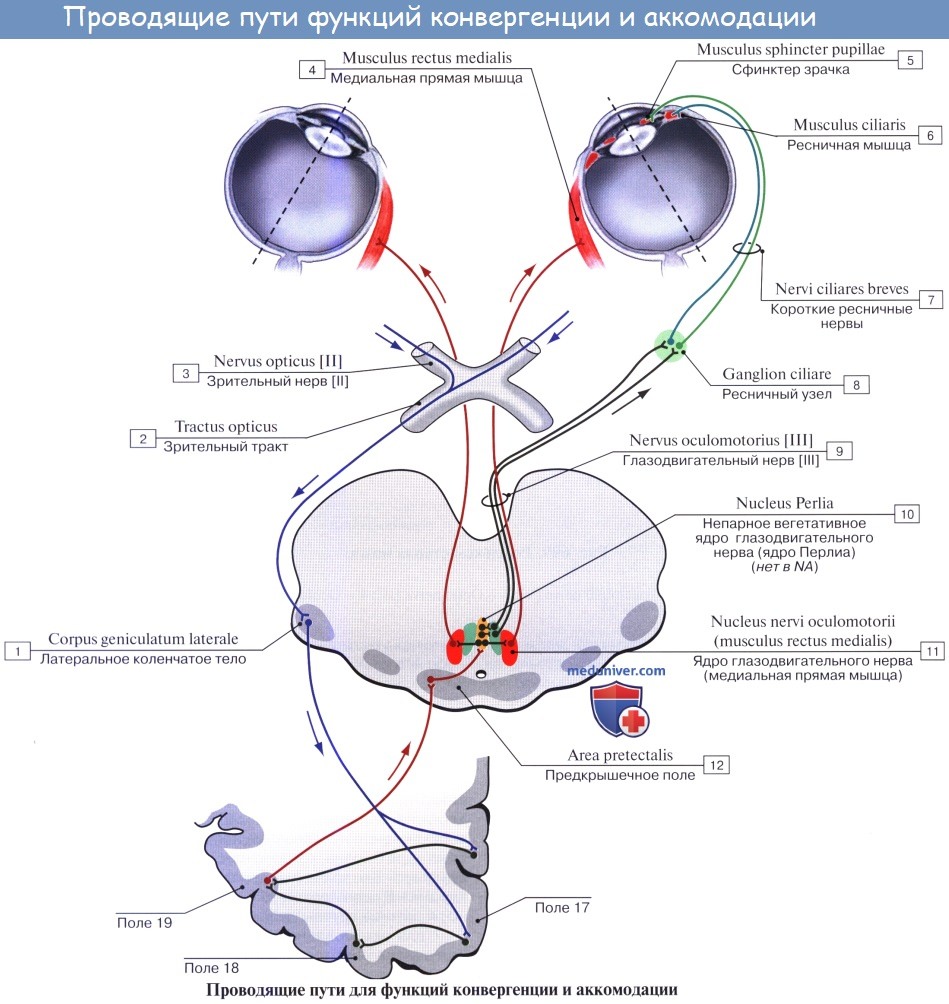

При приближении к наблюдаемому объекту зрительные оси глаз должны сходиться вместе (конвергенция) и одновременно с этим хрусталики должны настроить свою кривизну — фокус (аккомодация). Оба процесса необходимы для четкого трехмерного зрительного восприятия. В конвергенции и аккомодации можно выделить три последовательные фазы.

1. При конвергенции две медиальные прямые мышцы глаза двигают ось глаза внутрь, чтобы удержать изображение приближающегося объекта на центральной ямке.

2. При аккомодации кривизна хрусталика увеличивается, чтобы сохранить изображение объекта четко сфокусированным на сетчатке. Хрусталик уплощается при натяжении связки хрусталика (цинновой), прикрепленной к ресничной мышце. Когда ресничная мышца в процессе аккомодации сокращается, это расслабляет натяжение волокон, идущих к хрусталику, и под действием сил собственной упругости хрусталик принимает более скругленную форму.

3. Зрачок сужается под действием сфинктера зрачка, чтобы увеличить остроту зрения.

Конвергенция и аккомодация могут быть произвольными (фокусировка взгляда на близкорасположенном объекте) или неосознанными (фокусировка взгляда на приближающемся автомобиле). Большая часть аксонов третьих нейронов зрительного проводящего пути следуют по зрительному нерву в латеральное коленчатое тело. Там они передаются на четвертый нейрон, чьи аксоны проецируются на первичную зрительную кору (поле 17). Аксоны от вторичной зрительной области (поле 9) в конечном счете достигают предкрышечной области через синаптические переключения и вставочные нейроны. Аксоны оканчиваются на ядре Перлиа, которое находится между двумя ядрами Эдингера-Вестфаля (висцеральными глазодвигательными ядрами). В ядре Перлиа обнаруживаются две функционально различные группы нейронов:

• для аккомодации одна группа нейронов отправляет импульсы в соматомоторное глазодвигательное ядро, аксоны которого направляются прямо в медиальную прямую мышцу;

• другая группа переключается на нейроны, ответственные за аккомодацию и сужение зрачка, в висцеромоторном (парасимпатическом) добавочном ядре глазодвигательного нерва (парасимпатическая иннервация на рисунке проиллюстрирована только для одной стороны).

После образования синапсов в ядре Перлиа преганглионарные парасимпатические аксоны следуют в ресничный узел, где центральный нейрон переключается на периферический парасимпатический нейрон. Здесь выделяют две группы нейронов: одна переправляется на ресничную мышцу (аккомодация), а другая — на сфинктер зрачка (сужение зрачка). Реакция сфинктера зрачка на свет подавляется при четвертой стадии сифилиса, тогда как аккомодация и конвергенция сохраняются.

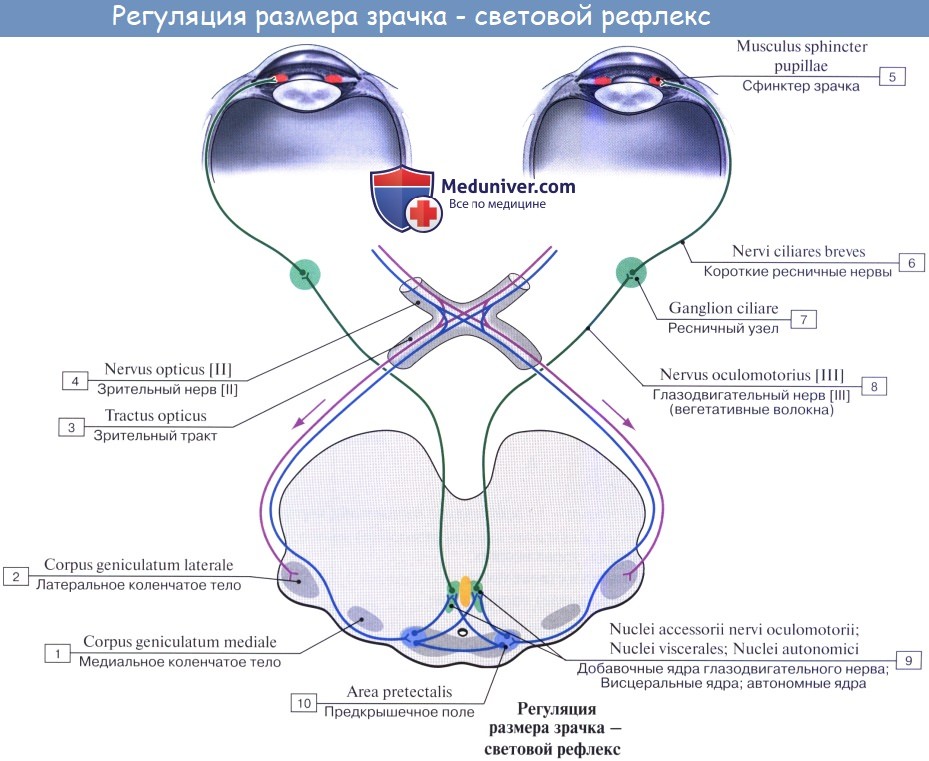

Реакция зрачка на световое раздражение позволяет глазу адаптироваться к различным уровням освещенности. Когда в глаз попадает свет большой интенсивности, как например пучок света от фонарика, зрачок сужается (чтобы защитить фоторецепторы сетчатки); когда свет затухает, зрачок расширяется. Эта адаптация имеет место без сознательного входного сигнала (неколенчатая часть зрительного проводящего пути).

г) Афферентное звено светового рефлекса. Первые три нейрона (первый нейрон — палочка или колбочка, второй — биполярная клетка, третий — ганглионарная клетка) афферентного звена светового рефлекса расположены в сетчатке. Аксоны ганглионарных клеток образуют зрительный нерв. Аксоны, ответственные за световой рефлекс (на рис. — светло-синие), следуют в предкрышечную область (неколенчатая часть зрительного проводящего пути) в медиальном корешке зрительного тракта. Другие аксоны направляются в латеральное коленчатое тело (темно-синие). После образования синапса в предкрышеч-ном ядре аксоны этих нейронов идут к парасимпатическим ядрам (добавочные ядра глазодвигательного нерва — ядра Эдингера-Вестфаля) глазодвигательного нерва. Поскольку иннервируются обе стороны, происходит согласованная реакция на свет.

д) Эфферентное звено светового рефлекса. Пятые нейроны, размещенные в ядре Эдингера-Вестфаля (центральные парасимпатические нейроны), отправляют свои аксоны в ресничный узел. Там они переключаются на шестые нейроны (периферические парасимпатические нейроны), аксоны которых далее следуют к сфинктеру зрачка.

Прямой ответ зрачка на световое раздражение отличается от непрямого.

Прямой ответ на световой раздражитель проверяется путем закрытия обоих глаз у находящегося в сознании пациента и последующего открытия одного глаза. Спустя короткий латентный период зрачок подставленного под свет глаза будет сужаться.

Для того чтобы протестировать непрямую реакцию на свет, обследующий кладет свою руку на переносицу пациента, затеняя один глаз от света фонаря и направляя свет в другой глаз. Целью является проверка, будет ли освещение одного глаза вызывать столь же выраженное сужение зрачка затененного глаза (согласованная реакция на свет).

Потеря реакции на свет происходит в результате некоторых нарушений. При унилатеральном повреждении зрительного нерва воздействие света с затронутой стороны не будет вызывать прямого ответа зрачка с этой стороны. Согласованная реакция на свет с противоположной стороны также будет потеряна по причине повреждения афферентного звена световой реакции на затронутой стороне. Освещение интактной стороны будет вызывать сужение зрачка на этой стороне (прямая реакция). Совместная реакция будет также иметь место, так как афферентные сигналы для данного рефлекса следуют с непораженной стороны, а эфферентные сигналы передаются не по зрительному нерву. При нарушении парасимпатического глазодвигательного ядра или ресничного узла теряется эфферентное звено рефлекса. В обоих случаях у пациента не будет прямого и непрямого ответа зрачка на свете затронутой стороны. Повреждение зрительной лучистости или зрительной коры (коленчатая часть зрительного проводящего пути) не нарушает данного рефлекса, поскольку оно будет касаться только коленчатой части зрительного проводящего пути.

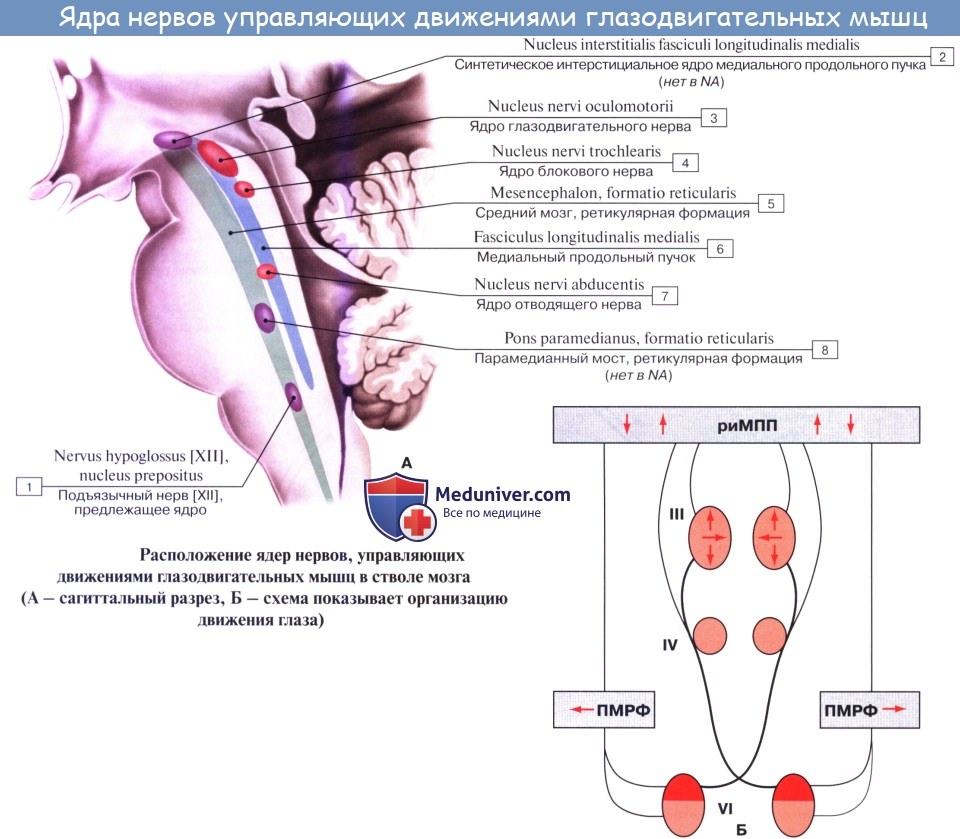

Когда мы переносим наш взгляд на другой объект, мы быстро переносим оси зрения наших глаз к намеченной цели. Эти быстрые, точные, «баллистические» движения глаз называются саккадами. Они запрограммированы и, будучи начаты, не могут быть изменены до конца саккадических движений. Ядра всех нервов, которые иннервируют глазные мышцы (ядра черепных нервов III, IV и VI, на рисунке А показаны красным цветом) участвуют в выполнении этих движений. Они связаны между собой для этой цели медиальными продольными пучками (рис. А, показаны синим цветом). Поскольку эти сложные движения включают все надглазные мышцы и нервы, иннервирующие их, активность ядер должна быть согласована на более высоком или надъядерном уровне. Это означает, например, что когда мы смотрим направо правым глазом, правая латеральная прямая мышца (CN VI, отводящие ядра активированы (должна сократиться, пока правая медиальная прямая мышца (CN III, глазодвигательные ядра заблокированы) должна расслабиться. Для левого глаза — левая латеральная прямая мышца (CN VI) должна расслабиться, в то время как левая медиальная прямая (CN III) должна сократиться. Движения такого рода для обоих глаз называются сопряженными движениями глаз. Эти движения координируются несколькими центрами (премоторные ядра, на рис. А. показаны фиолетовым цветом). Горизонтальные движения глаз управляются из ядерной области парамедиальной мостовой ретикулярной формации (ПМРФ), а вертикальные движения глаз — из ростральных интерстициальных ядер медиального продольного пучка (риМПП). Оба центра взгляда устанавливают двустороннюю связь с ядрами черепных нервов.

Первичная зрительная кора (стриарная область, на рис. закрашена желтым цветом) — это единственная область коры, которую можно четко распознать по ее макроскопическому внешнему виду. Она простирается вдоль обеих сторон шпорной борозды на затылочном полюсе. В неокрашенном фронтальном разрезе полоса Геннари выглядит как выпуклая белая линия в серой корковой области. Эта полоса содержит ассоциативные волокна, образующие синапсы с нейронами внутреннего зернистого слоя (IV). Слои пирамидных клеток (эфферентные волокна) в зрительной коре выражены слабо, в то время как слои зернистых клеток, в которых оканчиваются афферентные волокна от латерального коленчатого тела, заметно утолщены.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 7.9.2020

Источник