Пренатальный стресс

Пренатальный стресс – выраженные психоэмоциональные переживания беременной, негативно влияющие на актуальное состояние плода и будущее здоровье ребенка. У матери проявляется аффективной напряженностью, неустойчивостью, плаксивостью, беспокойством, у плода – повышенной двигательной активностью. К последствиям относятся детские неврозы, гиперактивность, психосоматические заболевания, поведенческие расстройства, РДА. Диагностика проводится методом беседы, психологического тестирования. Лечение включает когнитивно-поведенческую терапию, релаксацию, групповые занятия беременных.

Общие сведения

Исследования пренатального стресса, его влияния на психику плода ведутся с начала 70-х годов прошлого века. В настоящее время доказано негативное влияние отрицательных эмоций беременной на развитие плода, а также на течение родов. Последствия пренатального стресса изучаются специалистами различных направлений: психиатрами, психологами, сексологами, эндокринологами, иммунологами. Данные о распространенности расстройства отсутствуют. Установлено, что девочки легче адаптируются к антенатальным и перинатальным отрицательным факторам, последствия стресса матери у них часто слабовыраженные, но разнообразные. У мальчиков преобладают легкие и умеренные отклонения в развитии, психосоматические расстройства.

Причины пренатального стресса

Беременные более подвержены стрессам – происходит физиологическая перестройка организма, изменяется гормональный фон, снижается сопротивляемость внешним негативным факторам. Эмоциональное напряжение провоцируется неопределенностью будущего. Женщина переживает о протекании беременности и родов, изменении привычного жизненного уклада после появления на свет малыша. К причинам стресса будущих мам относятся:

- Нежеланная беременность. Вынашивание в первом триместре сопровождается выраженным внутренним конфликтом женщины между побуждениями сделать аборт и родить ребенка. Во втором и третьем триместре возникают сомнения в правильности выбора, беспокойство о будущих взаимоотношениях с ребенком, изменении образа жизни.

- Психологические особенности. Развитию эмоционального стресса способствует мнительность, тревожность, впечатлительность, эгоцентризм, истерические черты беременной. Ближе к третьему триместру часто формируются страхи, переживания по поводу боли, возможных осложнений родов.

- Семейные проблемы. Конфликты с мужем, его непринятие беременности, алкоголизм, недостаточное внимание к беременной, уход из семьи являются мощными стрессовыми факторами. Переживаниям также подвержены женщины, вынашивающие ребенка без супруга (партнера), имеющие серьезные финансовые проблемы, вынужденно проживающие с родителями.

- Состояние здоровья. Беспокойство, тревожность нередко являются следствием осложнений беременности, обострения хронических и развития острых заболеваний. Многие соматические патологии даже без эмоционального компонента вызывают изменения организма аналогичные тем, что провоцируются психологическим стрессом.

Патогенез

В период беременности происходит физиологическое усиление производства гормонов коры надпочечников. Повышенный уровень глюкокортикоидов (ГКК) стимулирует метаболические процессы, обеспечивает правильную закладку и дифференцировку тканей и органов плода, участвует в запуске родовой деятельности в оптимальное время. В норме поступление этих гормонов в кровь будущего ребенка контролируется рядом соединений (ферментами, специальными протеинами). При переживании стресса матерью концентрация глюкокортикоидов в кровотоке резко увеличивается, нейтрализующих факторов оказывается недостаточно, гормоны поступают в организм плода. Развиваются нейрогормональные нарушения, квалифицируемые как стресс. ГКК проникают в головной мозг, вызывая различные дисфункции, которые проявляются сразу после рождения или по мере развития ребенка (к концу первого года, в 7-9 лет). Циркулируя в экстрагипоталамических структурах, они провоцируют состояние тревоги, беспокойства, страха, способствуют развитию невротических расстройств.

Симптомы пренатального стресса

Центральными симптомами стресса беременной являются эмоциональная неустойчивость и напряженность. Женщина становится плаксивой, беспокойной, гневливой, раздражительной. Аффективные реакции быстро возникают и угасают. Тревога сопровождается формированием навязчивых мыслей о возможных осложнениях, болезнях. Ночью развивается бессонница, днем – сонливость. Аппетит сниженный или повышенный, с тягой к сладким и жирным продуктам. Вегетативная симптоматика представлена головными болями, головокружениями, перепадами кровяного давления, приступами учащенного сердцебиения. Длительное нервное перенапряжение приводит к усталости, быстрой утомляемости, подавленности. Беременная становится апатичной, ничем не интересуется, предпочитает проводить время дома, в постели.

Симптом стресса плода – повышенная двигательная активность. Беременные отмечают учащение шевелений, «толчков» непосредственно после интенсивного переживания и на протяжении последующих нескольких суток. Новорожденные, перенесшие пренатальный стресс, часто имеют низкую оценку по шкале Апгар, больше плачут, долго остаются безутешными. Вегетативные дисфункции проявляются частыми пробуждениями, длительным формированием биоритмов дня и ночи, обильными срыгиваниями, нарушениями пищеварения. В ходе развития малыша обнаруживаются психофизиологические особенности – низкие адаптационные способности организма, повышенная впечатлительность, ранимость, эмоциональная лабильность, трудности в установлении социальных контактов.

Осложнения

Стресс, переживаемый будущей матерью, может привести к гипоксии, аномалиям формирования нервной системы плода, преждевременным родам. У детей последствиями становятся гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность, невротические расстройства, психопатии, ранний детский аутизм, психосоматические болезни. Нарушения проявляются в раннем детстве и продолжаются в течение всей жизни. Нередко наблюдаются обсессивно-компульсивное расстройство, страхи, фобии, энурез, аллергия, бронхиальная астма, нейродермит, речевые нарушения, отклонения сексуального развития. Дети испытывают трудности социализации, отличаются зависимостью, неустойчивой самооценкой, обидчивостью, повышенной потребностью в признании, любви.

Диагностика

Диагностика пренатального стресса проводится во время беременности, последствия выявляются в любой период жизни ребенка. Результаты позволяют определить тактику лечения и составить прогноз. В исследовательских целях используются физикальные и лабораторные методы, на практике наиболее распространено клиническое обследование и психодиагностика:

- Опрос. В беседе с будущей мамой выясняются стрессовые обстоятельства: готовность к беременности, особенности отношений с супругом (партнером), наличие осложнений, соматических заболеваний, условия труда и проживания. При диагностике последствий стресса у ребенка врач-психиатр расспрашивает об особенностях пренатального периода, осложнениях в родах, отношениях родителей, их желании или нежелании иметь детей, ожиданиях в отношении пола ребенка.

- Психодиагностическое обследование беременной. Используются опросники, определяющие наличие и выраженность стресса: методика экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН), тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, шкала ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера и другие. Проводится комплексное исследование эмоционально-личностной сферы, позволяющее установить степень дезадаптации, черты, способствующие развитию эмоциональных нарушений.

- Психологическое обследование ребенка. Методики подбираются в зависимости от клинической картины. Они ориентированы на выявление неврозов, характерологических нарушений, патологий развития, психосоматических заболеваний. Особое внимание уделяется исследованию детско-родительских отношений. Применяются опросники (Патохарактерологический диагностический опросник А. Е. Личко, Опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина), проективные методики, особенно рисуночные тесты (Рисунок человека, человека под дождем, семьи).

Лечение пренатального стресса

Стресс, полученный в пренатальном периоде, у взрослых лечится методами глубинной психотерапии, позволяющей выявить бессознательные переживания. Применяется гипноз, психоанализ, телесноориентированная терапия. В детском возрасте используются методы, ориентированные на устранение последствий – неврозов, психосоматических болезней, поведенческих отклонений. Наибольшее распространение получила когнитивно-бихевиоральная и семейная психотерапия, групповые тренинги.

Помощь беременным, переживающим стресс, ведется в двух направлениях: первое нацелено на снижение интенсивности или устранение этиологических факторов, второе – на овладение способами управления собственным эмоциональным состоянием. Причинами переживаний могут быть ситуации, не поддающиеся коррекции – отсутствие будущего отца, хроническое заболевание. Поэтому усилия психотерапевтов сконцентрированы на изменении личностных и эмоциональных реакций женщины. Применяются:

- Когнитивно-поведенческая психотерапия. На консультации выявляются, обсуждаются негативные установки, мысли, страхи беременной. Методами убеждения, логической переработки они заменяются на более адаптивные, сообразные ситуации. На поведенческом этапе женщина учится распознавать и анализировать стрессовые факторы, переживать их воздействие с минимальным эмоциональным напряжением.

- Релаксационные методы. Техники расслабления, эмоционального успокоения позволяют снизить негативное воздействие актуально переживаемого стресса на физиологическом уровне – снять мышечное напряжение, восстановить баланс гормонов и поступление кислорода. Психотерапевт обучает пациентку дыхательным и двигательным расслабляющим упражнениям, экспресс-приемам самомассажа, аутотренингу.

- Групповая терапия. На совместных встречах психотерапевт проводит занятия, способствующие принятию беременности, роли матери, устранению страхов, связанных с возможными осложнениями, болью и риском смерти при родах. Применяются техники арт-терапии, сказкотерапии, музыкотерапии. Отдельное занятие может быть посвящено ситуации родов – освоению специального дыхания, способам переживания физической боли.

Прогноз и профилактика

Прогноз пренатального стресса и его последствий определяется продолжительностью и интенсивностью переживаний беременной. При своевременной психотерапевтической помощи исход благоприятный, ребенок рождается здоровым, развивается без отклонений. Профилактические меры направлены на поддержание эмоциональной стабильности будущей мамы. Необходимо придерживаться правильного режима дня: выделять достаточно времени для сна, активного отдыха на свежем воздухе, не перегружать организм на работе, при ухудшении самочувствия обращаться к врачам. Важно найти источник положительных эмоций – хобби, встречи с друзьями, прогулки.

Источник

Что такое пренатальный стресс

Преждевременные роды (ПР) представляют собой важную медико-социальную проблему, связанную с высоким уровнем перинатальной заболеваемости и смертности, а также с большими затратами системы здравоохранения на выхаживание и реабилитацию недоношенных детей [1]. Недоношенные дети подвержены повышенному риску развития респираторного дистресс-синдрома, сепсиса, детского церебрального паралича, а также различным расстройствам когнитивных функций и дальнейшей инвалидизации. Несмотря на десятилетия изучения этиологии и патогенеза, ПР остаются основной причиной младенческой смертности в промышленно развитых странах [2]. Частота ПР не имеет тенденции к снижению и колеблется в мире от 5% до 10%, и в половине случаев не удается установить причину ПР. Хотя современные исследования выявляют методы прогнозирования ПР с помощью ультразвуковой диагностики, поиск новых способов прогнозирования остается актуальной темой [3].

Значимыми факторами, увеличивающими риск, являются отягощенный акушерский анамнез, особенности течения данной беременности, возраст, наличие соматических заболеваний и вредных привычек [4]. Однако высокий риск ПР ассоциирован с влиянием не только биомедицинских и социально-демографических, но и психологических факторов на течение беременности [5].

Пренатальный стресс (ПС) представляет собой совокупность неспецифических реакций организма беременной женщины на воздействие различных неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на гомеостаз матери и плода [6]. Важными причинами роста ПС являются: изменение образа жизни, включая урбанизацию; здоровое поведение; физическая активность; занятость; условия труда; употребление табака; алкоголя и запрещенных препаратов. Известно, что стресс является причиной многих заболеваний в условиях городской среды, поскольку он служит физиологической реакцией на психические, эмоциональные или физические вызовы, которые мы испытываем. Комплексная оценка роли ПС в этиологии ПР затруднена по нескольким причинам. Во-первых, основные физиологические и патофизиологические механизмы, лежащие в основе начала ПР, еще недостаточно изучены. Во-вторых, изучение стрессовых процессов во время беременности осложняется эффектами, которые оказывает изменение физиологии беременной женщины на центральные и периферические системы, участвующие в переживании стресса и психобиологических реакций на него.

Целями данного обзора являются оценка опубликованных доказательств влияния ПС на риск ПР и анализ предполагаемых путей, опосредующих эту связь.

В середине 1950-х гг. были опубликованы результаты первых эмпирических исследований воздействия ПС на течение беременности, хотя предположение о влиянии эмоционального и психологического состояния женщины на развитие и состояние ее плода появилось значительно раньше [7]. Однако только сейчас на основе результатов популяционных исследований беременных женщин с различным социально-демографическим статусом можно утверждать, что женщины с высоким уровнем ПС находятся в группе риска по ПР, даже с учетом воздействия других установленных социально-демографических и биомедицинских факторов риска [8, 9].

Lilliecreutz C. и соавт. (2016) провели кейс-контрольное исследование, в которое были включены 168 женщины с ПР и 172 женщины, родоразрешенные в срок. Критерием ПС являлось наличие записи в истории болезни о психиатрическом диагнозе, депрессии или тревожном расстройстве. В заключение авторы отмечают, что примерно 20% ПР в этом исследовании были вызваны воздействием материнского стресса во время беременности в качестве соответствующего фактора риска. Подчеркивается важность выявления и, возможно, смягчения воздействия стресса во время беременности для снижения уровня ПР [10].

В ретроспективном когортном исследовании во время ледяной бури 1998 г. в Квебеке была обнаружена тенденция к родам раньше 37 недель гестации у женщин в первом или втором триместре беременности по сравнению с женщинами в третьем триместре [11].

Zhu P. и соавт. (2010) выявили статистически значимую корреляцию между переживанием стрессовых жизненных событий в первом и втором триместре беременности и последующими ПР на основе результатов анкетирования 1800 женщин [12]. Этот эффект объясняется ослабеванием физиологических и эмоциональных реакций на стресс к концу беременности, так как материнская гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось постепенно подавляется на протяжении гестации [13]. В целом обсервационные исследования подтверждают значимое влияние стрессоров, испытанных на ранних сроках беременности, по сравнению с более поздними на неблагоприятные исходы родов.

Помимо ПС, привязанного к конкретным личным стрессовым жизненным событиям или масштабным катастрофическим бедствиям, необходимо учитывать ПС, возникший под влиянием хронических стрессовых факторов или субъективно оцененный с помощью «Шкалы воспринимаемого стресса-10», которая была первоначально разработана Cohen S. et al в 1983 г. Опросник — шкала, состоящая всего из 10 вопросов, задача которой состоит в определении, насколько стрессовым люди считают предыдущий месяц их жизни. Она была создана для оценки уровня воспринимаемого стресса или субъективного восприятия уровня напряженности ситуации. Доказано, что субъективно воспринимаемый стресс играет более сильную роль в прогнозировании ПР по сравнению с объективно определенными стрессовыми событиями [14].

В недавнем исследовании Tanpradit K. и Kaewkiattikun K. (2020) были выявлены достоверно более высокие баллы по «Шкале воспринимаемого стресса-10» в группе с женщинами, родоразрешенными преждевременно, по сравнению с контролем, и была показана достоверная прямая корреляция между уровнем материнского стресса и риском ПР [15]. Таким образом, предполагаемыми предикторами ПР могут являться высокие баллы по «Шкале воспринимаемого стресса-10» и уровень материнского стресса.

На данные показатели влияют тревога, связанная с беременностью, проявляющаяся в первую очередь беспокойством о здоровье ребенка и предстоящих родах, а также изменение внешнего вида женщины и будущие заботы родителей [16]. Результаты метаанализа проспективных когортных исследований, посвященных мониторингу ПС и его связи с исходами гестации, показали достоверную корреляцию высокого уровня тревоги во время беременности с рождением ребенка с низкой массой тела [17].

Другое исследование, в котором оценивали влияние трех факторов на индукцию родовой деятельности раньше срока (повседневного стресса, состояния тревожности и тревоги, связанной с беременностью), определило, что только третий источник ПС был ассоциирован с ПР после учета известных факторов риска [18]. Тревога, связанная с беременностью, может вносить больший вклад в неблагоприятные исходы родов, чем другие источники ПС, не связанные с гестацией, а ее уровень может являться прогностическим фактором ПР.

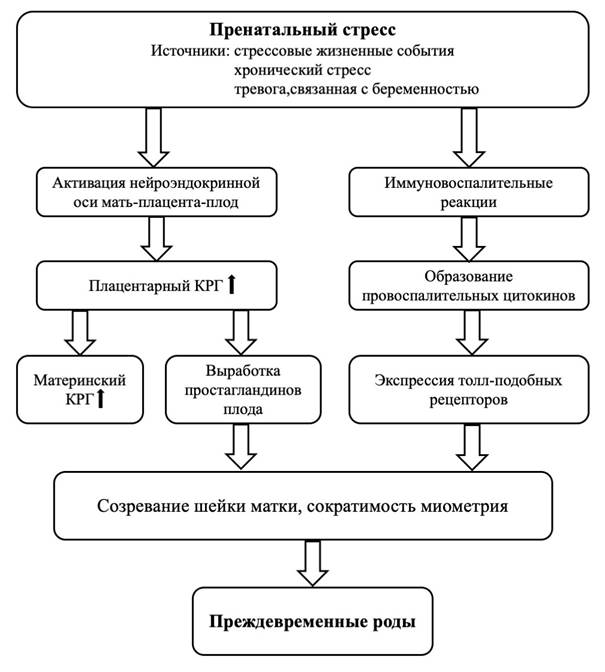

Клинические данные широко подтверждают концепцию о том, что ПР определяются влиянием множества генетических факторов и факторов окружающей среды, отражающих взаимодействие между несколькими патофизиологическими процессами, которые в конечном итоге могут иметь общие биологические пути, ведущие к сокращениям матки, изменениям шейки матки и разрыву плодных оболочек. К таким путям, предполагаемо чувствительным к ПС, относят чрезмерную активацию нейроэндокринной оси «мать – плацента – плод» и иммуновоспалительные реакции [19, 20] (рис. 1).

При психологическом стрессе на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и симпатическую нервную систему оказывается неблагоприятное воздействие; они гиперактивируются притоком эмоций из лимбической системы, что приводит к увеличению высвобождения кортизола и катехоламиновых гормонов. Материнская гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось является основным нейроэндокринным механизмом, обеспечивающим связь между ПС беременной женщины и ПР. Во время беременности материнский кортизол, выделяющийся в ответ на ПС, стимулирует экспрессию генов, влияющих на выработку плацентарного КРГ, что приводит к повышению образования простагландинов плода и преждевременной сократимости миометрия [21].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о прямой корреляции уровня материнского кортизола с риском ПР [22]. Кроме того, образование плацентарного КРГ увеличивает уровень материнского КРГ, несмотря на подавление материнской гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что приводит к дальнейшему повышению уровня материнского кортизола.

Рис. 1. Патогенетические механизмы, опосредующие связь между ПС и ПР. Черные стрелки указывают на повышение выработки кортикотропин-рилизинг гормона (КРГ), а белые стрелки обозначают последовательность процессов [20]

У беременных женщин с депрессией и тревожным расстройством были обнаружены статистически значимые повышенные уровни кортизола в слюне по сравнению с группой контроля, однако только в случае коморбидности этих состояний [23].

Sandman C.A. и соавт. (2006) оценили уровень плацентарного КРГ, материнского адренокортикотропного гормона, бета-эндорфина и кортизола у 203 беременных женщин в нескольких точках исследования. Было выявлено, что ПС, испытанный на ранних сроках беременности, вместе с повышенным уровнем материнского кортизола приводит к значительному и преждевременному повышению КРГ на более поздних сроках беременности и как следствие – к ПР [24].

В исследовании Himes K.P. и Simhan H.N. (2011) изучалось влияние низкого психосоциального статуса или высоких баллов по «Шкале воспринимаемого стресса-10» на уровни плазменного КРГ и кортизола. Были получены противоположные результаты, свидетельствующие об отсутствии взаимосвязи между уровнем ПС и уровнем материнского КРГ [25].

Выявлено, что более показательным маркером, отражающим воздействие ПС на течение беременности и риск ПР, является измерение уровня кортизола в образцах волос по сравнению с уровнем КРГ [26]. Таким образом, кортизол и КРГ, возможно, участвуют в регуляции влияния ПС на течение беременности, однако требуется проведение дополнительных исследований для использования этих показателей в качестве предикторов ПР.

Активация компонентов нейроэндокринной оси «мать – плацента – плод», увеличивающая риск ПР, возможна также через повышенное образование провоспалительных цитокинов, происходящее в ответ на инфекцию или повреждение тканей. Недавно было выявлено, что у беременных женщин с повышенным уровнем ПС также были зафиксированы измененные уровни воспалительных цитокинов, несмотря на отсутствие активного инфекционного процесса.

Christian L.M. и соавт. (2009) определили, что уровни циркулирующих воспалительных маркеров, таких как ИЛ-6 и фактор некроза опухоли (ФНО), достоверно коррелируют с наличием депрессивных симптомов у беременных женщин, оцененных с помощью специальной шкалы депрессии. Однако не было обнаружено статистически значимой связи между уровнем исследуемых маркеров воспаления и баллами по «Шкале воспринимаемого стресса-10» [27].

В другом исследовании цитокинового профиля у беременных женщин в третьем триместре гестации с тяжелой депрессией и тревожным расстройством были продемонстрированы высокие уровни провоспалительных цитокинов по сравнению с группой контроля [28].

Хотя точные эффекты ПС на воспалительный ответ в течение беременности не до конца ясны, известно, что воспалительный ответ в виде повышенной экспрессии толл-подобных рецепторов в хориоамниотических мембранах является частью своевременных родов [4]. Результаты метаанализа свидетельствуют о достоверной взаимосвязи между С-реактивным белком, ИЛ-6, ФНО и спонтанными ПР [29].

Таким образом, четкие механизмы воздействия ПС на иммуновоспалительные реакции, влияющие на течение беременности, остаются во многом неизвестными и требуют проведения новых исследований в этой области.

Еще одним фактором, предполагаемо отражающим влияние ПС на ПР, может являться материнский возраст. Fuchs F. и соавт. (2018) проанализировали более 165 000 родов и обнаружили, что возраст беременной женщины более 40 лет был ассоциирован с самым высоким риском ПР по сравнению с остальными возрастными группами, включенными в ретроспективное когортное исследование [30]. Вполне вероятно, что материнские стрессоры могут быть посредниками, определяющими влияние возраста на риск ПР. Однако не было проведено исследований, оценивающих воздействие ПС у беременных женщин разного возраста на исходы гестации, поэтому изучение влияния возрастных стрессоров на ПР остается открытым вопросом для будущих исследований.

Заключение. Результаты популяционных исследований показывают, что женщины, испытывающие высокий уровень ПС во время беременности, находятся в группе риска по ПР с учетом воздействия других установленных социально-демографических и биомедицинских факторов риска. В результате психометрических исследований достигнуты существенные успехи в выявлении наиболее чувствительных показателей ПС, а клинические исследования способствовали определению возможных биологических механизмов, связывающих ПС с ПР. Однако на индивидуальном уровне специфичность и чувствительность ПС как предиктора риска ПР остаются не до конца ясными.

Для того чтобы применить полученные на популяционном уровне данные к клинической практике, необходимо определить, какие подгруппы женщин, на каком сроке беременности и при каких обстоятельствах могут быть особенно восприимчивы к потенциально пагубным последствиям ПС. Это требует устранения ограничений в существующих подходах к характеристике и оценке ПС, в определении роли индивидуальных различий в психобиологической реакции беременной женщины на стресс, а также в понимании биологических путей, опосредующих взаимосвязь ПС и ПР.

Таким образом, проведение дальнейших исследований в области психиатрии, эпидемиологии, акушерства и гинекологии необходимо для определения критериев групп риска по ПР с учетом ПС и усовершенствования клинических рекомендаций по ведению беременных женщин с риском ПР. Мероприятия, направленные на снижение стресса во время беременности, должны быть частью стратегии снижения риска ПР. Все беременные женщины, посещающие женскую консультацию, должны пройти обследование на предмет психосоциального стресса.

Источник