Предметность эмоций

Эмоциональные явления имеют двойственную структуру. Они состоят из отражаемого предметного содержания и субъективного переживания. Отражаемое содержание составляет предмет эмоций. Эмоция придает своему предмету специфическую субъективную окраску. При этом, одно и то же объективное содержание в разных условиях может вызвать разные эмоциональные переживания.

Предметом эмоционального переживания могут быть и сами эмоции. Например, предметом стыда может быть тщеславное наслаждение, пережитое в прошлом. Человеку может не нравиться его настроение.

Иногда возникает впечатление об отсутствии предмета переживания. Например, человеку не всегда ясны причины его настроения. Это бывает, когда человек отвергает действительную причину настроения как невозможную из-за несовпадения с его представлениями о себе.

Данные психиатрической клиники показывают, что могут быть беспредметные эмоции, но они крайне неустойчивы и быстро активируются, то есть находят новый предмет, порождая многочисленные фобии, мании, галлюцинации. Неадекватное опредмечивание эмоции наблюдается также при раздражении мозга человека или животного.

Источник

Мотивационные возможности предметных эмоций

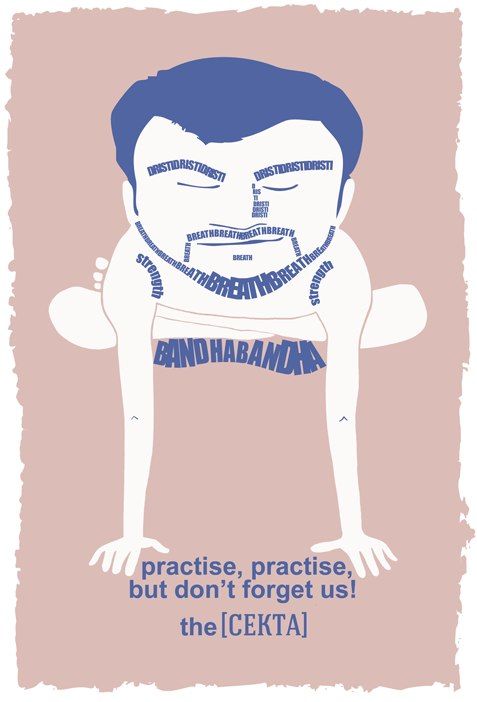

В статье раскрывается мотивационная проблематика предметных и беспредметных эмоций, переживаемых студентами вуза в адрес учебно-профессиональной деятельности. Беспредметными эмоциями выступают переживания человека, не имеющие конкретной привязки к предметному миру человека. В свою очередь, предметные эмоции всегда связаны с конкретными сторонами жизнедеятельности человека.

Гипотезой исследования выступило предположение о мотивационном доминировании предметных эмоций студентов, переживаемых в адрес учебно-профессиональной деятельности.В частности, одни эмоции, такие, как радость, интерес, и злость, переживаемые в адрес учебно-профессиональной деятельности, побуждают студентов к освоению этой деятельности, а такие, как эмоции страха, печали и разочарования побуждают к уходу, отказу от деятельности.

Предметные эмоции привязаны к конкретным событиям, явлениям, вещам, окружающим человека. В свою очередь, беспредметные эмоции преимущественно спонтанные, эпизодические; возникают сами по себе, т.е. беспочвенно; выступают фоном текущей деятельности, обеспечивая ее энергетикой; участвуют в процессе удовлетворения человеком его потребностей.

В отечественной психологии эмоции видятся преимущественно беспредметными, т.е. не привязанными к конкретному предмету, явлению, событию. Исключением стали современные работы А.М. Прихожан, которая рассматривает предметные эмоции на примере страха детей – сирот: страх одиночества, пауков, закрытых пространств [10]. В свою очередь, автор концепции смыслообразующих мотивов А.Н. Леонтьев эмоции видел беспредметными, т.е. не привязанными к предметному миру. В его научной концепции эмоции выполняют только регулятивную функцию и сопровождают процесс удовлетворения человеком его потребностей [7].

В целом можно сказать, что эмоции в отечественной психологии изучались с «отрывом» от их предметного содержания. Эмоции в таком ракурсе представлены в работах Г. Бреслава, В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, и многих других [1;2;3;6;7]. В научных конструкциях названных авторов эмоции появляются неожиданно и так же исчезают. Исследователи согласились с ситуативностью и непостоянством эмоций, принимая это как отличительный знак. Однако совершенно упускается, что этими качествами грешат подавляющее число психических явлений от потребностей до интеллекта.

Дискуссия о предметности и беспредметности эмоций широко представлена в зарубежной научной литературе. По этому поводу в разные годы высказывались такие исследователи эмоций, как К. Изард, Р.У. Липер, С. Томкинс, Я. Рейковский, П. Экман, и многие другие [5;8;9;13;16].

С. Томкинса и Р.У. Липера можно смело отнести к исследователям беспредметных эмоций. Также их объединяет убежденность в мотивационной функции эмоций, которая экспериментально ими не изучалась. Позиции предметности эмоций придерживаются ныне активно и плодотворно работающие над формами их внешнего выражения П. Экман и К. Изард. Важно отметить, что оба исследователя соглашаются с мотивационной функцией эмоций.

Современный авторитетный исследователь эмоций К. Изард преимущественно говорит о беспредметности эмоций. Он называет их базовыми на основании их врожденности [5]; эти же эмоции Г. Бреслав называет «базальными» [1]; французский исследователь XIX-го века Т. Рибо называл их «первичными» или «до-сознательной чувствительностью» [14, c. 7]. По словам К. Изарда базовые эмоции (страх, радость, удивление, гнев, обида, отвращение, презрение) представляют собой эмоциональные черты личности, участвующие в регуляции поведения человека [5].

Общеизвестно, что эмоции по отношению к предмету могут занимать три позиции: относимые к концу активности человека, к процессу активности и к его началу. Первая, самая распространенная позиция, представлена в концепции отечественного психолога Б.И. Додонова, а в прошлом З. Фрейда. Для первого исследователя эмоции выступают ценностями, на которые человек ориентируется. Нахождение и обнаружение искомой эмоции превращает ее из простой и элементарной в эмоцию – ценность или мотив [4; 15].

Эмоции, относимые к процессу активности человека, широко представлены в концепции А.Н. Леонтьева. В этом качестве эмоция своей энергетикой питает активность человека по поиску предметов его биологических потребностей. По идее автора теории эмоция не является мотивом, но помогает потребности этот мотив обнаружить [7].

Эмоции, относимые к началу активности, рассматриваются в настоящей статье с мотивационных позиций. Это эмоции, выступающие причиной активности человека в сторону его предметного мира. Мотивационная схема с участием эмоций выглядит следующим образом. Находясь в начале активности, как бы предвосхищая предмет, эмоция, закрепленная за предметом, переживается человеком, что рождает некоторую энергетику, реализуемую в непреднамеренных действиях. Это иногда неосознаваемые, импульсивные, даже реактивные, но часто вполне развернутые действия, направленные на предмет. Характер непреднамеренных действий зависит от модальности переживаемых эмоций. Так, эмоция радости осуществляет в адрес предмета непреднамеренные действия по укреплению связи с ним, а эмоция печали реализуется в действиях, «оплакивающих» разрыв связи с предметом.

Связь эмоции с предметом проходит длительный путь взаимодействия, который сохраняется в психике на некоторое время в форме аффективного образа. Восприятие предмета активирует эмоцию, хранившуюся в долговременной памяти. С появлением эмоции в адрес предмета разворачиваются непреднамеренные действия, отвечающие мотивационной специализации каждой эмоции. Так, эмоция злости активирует непреднамеренные действия, препятствующие разрыву с предметом: эмоция печали «оплакивает» разрыв связи; эмоция радости, являясь показателем устойчивой связи, направляет усилия непреднамеренных действий на укрепление связи человека с предметом и т.д.

В свою очередь, беспредметные эмоции сложно рассматривать в качестве мотивационных. Основная причина этого в том, что трудно найти ориентир для их предметного выражения. Однако давно известно, что переживание эмоции радости ведет к созиданию; переживание эмоции страха – к бегству; переживание эмоции печали побуждает приводить вещи и мысли в порядок и т.д.

Мотивационная функция эмоций отличается большим разнообразием, зависящим от многообразия их переживания. Однако все эмоции можно условно поделить на мотивационные, отвечающие за притяжение к предмету и демотивационные, т.е. отталкивающие от предмета. В свою очередь, мотивационные эмоции способствуют эффективности деятельности, а демотивационные, наоборот, препятствуют этой эффективности. К первым, мотивационным, можно отнести эмоции интереса, радости, даже злости, ко вторым – эмоции страха, печали, разочарования.Демотивационные эмоции уводят человека от предмета, заставляют его забыть, переключают на другие предметы и явления. Вместе с тем, вне зависимости от характера эмоционального побудителя и эффекта, который объективируется в результатах активности, все эмоции следует признать мотивационными.

Схема настоящего исследования строится по следующему плану. На первом этапе эксперимента определяются доминирующие беспредметные эмоции, переживаемые студентами вуза; на втором этапе находятся предметные эмоции этих же студентов; на третьем, завершающем этапе, осуществляется проверка действенности эмоций, способных в качестве мотива выступать побудителем учебно-профессиональной деятельности студентов вуза. На третьем этапе осуществлялось установление взаимосвязи между предметными и беспредметными эмоциями с одной стороны и показателями эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов, с другой стороны.

Методиками исследования выступили:

1. Методика «Шкала дифференциальных эмоций» (автор К. Изард) [5];

2. «Тест цветовых ассоциаций» (автор Е.А. Пырьев) [12];

3. Коэффициент линейной корреляции Браве-Пирсона; коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Выборка исследования составила пятьдесят девять (59) человек. Это студенты факультета психологии Оренбургского государственного педагогического университета очной и заочной форм обучения. По возрастам и гендерному признаку респонденты не различались.

На первом этапе исследования осуществлялась диагностика беспредметных эмоций. Это эмоции студентов, ставшие эмоциональными чертами их характера. В психике человека данных явлений ограничено, например, одна, две эмоциональные доминирующие черты. В качестве методики исследования беспредметных эмоций студентов использована шкала дифференциальных эмоций К. Изарда. Она представляет собой два варианта одной методики. В первом варианте «Шкалы» испытуемым предлагают для оценки выраженности у себя 30 эмоций, а во втором – 10. Второй вариант, это базовые эмоции, которые К. Изард представляет эмоциональными чертами характера, напомним, что это: интерес, отвращение, радость, презрение, удивление, страх, горе, стыд, гнев, вина [5]. Данные эмоции автор выводит из 30-ти элементарных эмоций, представленных в первом варианте «Шкалы» и выступающих специфическим психологическим содержанием базовых. В частности, базовая эмоция интереса наполнена следующими элементарными эмоциями: внимательный, концентрированный, собранный; базовая эмоция страха состоит из: пугающий, страшный, сеющий панику и т.д. На основе данного подхода было принято решение о проверке авторского списка, состоящего из восьми базовых эмоций: интерес, радость, удовольствие, печаль, злость, разочарование, равнодушие, страх [11].

Проверка мотивационных возможностей эмоцийосуществлялась в три приема. На первом проверялся авторский список базовых эмоций. Затем эти эмоции экспериментально находились у студентов вуза. На третьем, завершающем этапе проверялась мотивационная функция предметных и беспредметных эмоций.

Для работы над авторским списком беспредметных эмоций проведен расчет корреляции ответов студентов между базовой эмоцией и элементарной, входящей в первую. Так, эмоция интереса проверялась на основе корреляции с элементарной эмоцией удивления. Коэффициент корреляции по Браве-Пирсону между эмоцией интереса и удивления составил 0,348, при n=59. Это коэффициент статистически значимый в пределах 99 % данных случайной выборки. Другие коэффициенты корреляции переменных также статистически значимые. Так, эмоция счастья и радости связаны на уровне 0,467; печаль – уныние (0,363); злость – негодование (0,534); разочарование – сомнение (0,446); равнодушие – отвращение (0,517); паника – страх (0,551); удовольствие – покой (0,694).Таким образом, корреляция базовой эмоции с элементарной, но похожей, позволила подтвердить наличие авторского списка эмоций.

Во второй части первого эксперимента измерялись беспредметные эмоции студентов, доминирование в психике этих эмоций. Каждую из восьми базовых эмоций студенты оценивали по пятибальной шкале по следующим показателям: «1» – эмоция совсем не подходит; «2» –наверное не подходит; «3»- подходит с некоторыми оговорками; «4» – очевидно подходит; «5» – совершенно подходит.

Показатели выраженности беспредметных эмоций студентов вуза представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Количество студентов, переживающих беспредметные эмоции (в %)

Источник

Эмоции и эмоциональные состояния

На протяжении многовековой истории исследования эмоциональных состояний пользовались самым пристальным вниманием, им отводилась одна из центральных ролей среди сил, определяющих внутреннюю жизнь и поступки человека.

Разработкой подходов к изучению эмоциональных состояний занимались такие психологи как В. Вундт, В. К. Вилюнас, У. Джемс, У. Макдауголл, Ф. Крюгер.

Учения об чувствах или эмоциях -это самая неразработанная глава в психологии. Это та сторона поведения человека ,которую труднее описать и классифицировать, а также объяснить какими- то законами.

В современной психологической науке выделяют следующие виды и формы переживания чувств:

- Моральные.

- Интеллектуальные.

- Эстетические.

- Предметные.

Моральные чувства — это чувства, в которых проявляется отношение человека к поведению людей и к своему собственному. Моральные чувства-это отчужденность и привязанность, любовь и ненависть, благодарность и неблагодарность, уважение и презрения, симпатия и антипатия, чувство уважения и презрения, чувство товарищества и дружбы, патриотизма и коллективизма, чувство долга и совести. Эти чувства порождаются системой человеческих отношений и эстетическими нормами, регулирующими эти отношения.

Интеллектуальные чувства возникают в процессе умственной деятельности и связаны с познавательными процессами. Это радость искания при решении какой-либо проблемы или тяжёлое чувство неудовлетворенности, когда не удается решить её. К интеллектуальным чувствам относятся также следующие: любопытство, любознательность, удивление, уверенность в правильности решения задачи и сомнение при неудаче, чувство нового.

Эстетические чувства — это чувство красоты или, напротив, безобразного, грубого; чувство величия или, наоборот, низости, пошлости.

Предметные чувства — чувства иронии, юмора, чувство возвышенного, трагического.

Попытки дать более универсальные классификации эмоции предпринимали многие ученые, но каждый из них выдвигал для этого собственное основание. Так, Т.Браун положил в основу классификации признак времени, разделив эмоции на непосредственные, то есть проявляемые «здесь и сейчас», ретроспективные и проспективные. Рид строил классификацию на основе отношения к источнику действия. И.Додонов в 1978 году отмечает, что создать универсальную классификацию вообще, невозможно, поэтому классификация, пригодная для решения одного круга задач, оказывается недейственной для решения другого круга задач

Эмоции — (франц. emotion, от лат. emoveo — потрясаю, волную) — класс психических состояний и процессов, выражающих в форме непосредственного пристрастного переживания значение отражаемых предметов и ситуаций для удовлетворения потребностей живого существа.

Эмоция — это общая, генерализованная реакция организма на жизненно значимые воздействия.

К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Это так называемые «чистые» эмоции. Они включены во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления его активности сопровождаются эмоциональными переживаниями.

Наибольшее значение имеет разделение эмоций на высшие и низшие.

Высшие (сложные) эмоции возникают в связи с удовлетворением общественных потребностей. Они появились в результате общественных отношений, трудовой деятельности. Низшие эмоции связаны с безусловно-рефлекторной деятельностью, основанные на инстинктах и являющиеся их выражением (эмоции голода, жажды, страха, эгоизма).

Разумеется, поскольку человек – это неразрывное целое, то и состояние эмоционального тела непосредственно влияют на все остальные тела, включая физическое.

Кроме того, эмоциональные состояния (если точнее – состояния эмоционального тела) могу быть вызваны не только эмоциями. Эмоции довольно скоротечны. Есть импульс – есть реакция. Нет импульса – и реакция исчезает.

Эмоциональные состояния намного более постоянны. Причина текущего состояния может давно исчезнуть, а эмоциональное состояние остается и иногда задерживается надолго. Разумеется, эмоции и эмоциональные состояния неразрывно связаны: эмоции меняют эмоциональные состояния. Но и эмоциональные состояния влияют на эмоциональные реакции, а кроме того влияют на мышление (т.е. ум). Кроме того, свою лепту вносят чувства: они тоже меняют эмоциональное состояние. А поскольку люди нередко путают где чувства, а где эмоции, то простой в общем-то процесс превращается в нечто сложно понимаемое. Вернее так: понять это не сложно – сложно это без подготовки применять на практике, и поэтому (в т.ч. поэтому) у людей с управлением своими эмоциями и эмоциональными состояниями порой возникают сложности.

Можно волевым усилием подавить эмоциональное состояние – это то самое подавление, которое вредно, по мнению психологов, тем более вредно как для человека и как для родителя. Можно себя переключить: искусственно вызвать в себе (или привлечь извне) какой-то другой импульс – отреагировать на него каким-то заранее известным способом – новая эмоция добавит свою струю и приведет к другому эмоциональному состоянию. Можно вообще ничего не предпринимать, но сосредоточиться на проживании текущего эмоционального состояния (этот подход упоминается в буддизме и Тантре). В этом нет ничего нового, и подавлять эмоциональные состояния мы учимся с детства, считая этот процесс контролем эмоций… но это неверно. Все-таки это контроль эмоциональных состояний, и с его помощью управлять собственно эмоциями невозможно.

И вот тут-то и проявляется путаница: человек думает, что пытается контролировать эмоции – но как раз с эмоциями он не работает. В действительности человек пытается работать со следствиями эмоций; но поскольку он не затрагивает причины своего эмоционального состояния, его попытки заведомо будут неэффективными (разумеется, если он не работает с собой и в части выбора эмоций) — в части эмоциональных состояний сложность в том, что наше текущее состояние – это результат сразу нескольких разных причин, разнородных причин. Поэтому сложно выбрать толковый метод саморегуляции (особенно если учитывать только эмоции и не учитывать другие сферы психики). Впрочем, кажется, что при достаточно развитой воле с собственными эмоциональными состояниями работать проще. Ну и не стоит упускать из виду тот факт что причины из сферы чувств – слабо поддаются и контролю и наблюдению, по крайней мере на первых порах.

Таким образом, подходов к классификации и определения эмоций великое множество, эмоции сопровождают все проявления жизнедеятельности организма и выполняют важные функции в регуляции поведения и деятельности человека:

· сигнальная функция (сигнализируют о возможном развитии событий, положительном или отрицательном исходе)

· оценочная (оценивает степень полезности или вредности для организма)

· регулирующая (на основе полученных сигналов и эмоциональных оценок он выбирает и реализует способы поведения и действий)

· мобилизирующая и дезорганизирующая

приспособительная функция эмоций — их участие в процессе обучения и накопления опыта.

Основные эмоциональные состояния, выделяемые в психологии:

1) Радость (удовлетворение, веселье)

2) Грусть (апатия, печаль, депрессия)

3) Страх (тревога, испуг)

4) Гнев (агрессия, озлобление)

5) Удивление (любопытство)

6) Отвращение (презрение, брезгливость).

Возникшие в результате взаимодействия организма со средой положительные эмоции способствуют закреплению полезных навыков и действий, а отрицательные заставляют уклоняться от вредоносных факторов.

А какие эмоции и эмоциональные состояние испытываете вы в последнее время?

Источник