- Аксиологический и когнитивный потенциал эмоций

- Библиографическое описание:

- Эмоциональный интеллект и способы его развития

- Что такое эмоция?

- Как зарождается эмоция?

- Эмоции характеризуются тремя компонентами:

- Теория базовых эмоций

- Что такое эмоциональный интеллект?

- Краткая история

- Модель Майера-Саловея

- Модель Рувена Бар-Она

- Модель Гоулмана

- Чем хорош эмоциональный интеллект? Кому он важен?

- Важность коэффициента эмоционального интеллекта

- Когда и кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

- Как развить эмоциональный интеллект?

- Шаг первый

- Шаг второй

- Шаг третий

- Шаг четвертый

Аксиологический и когнитивный потенциал эмоций

Дата публикации: 17.05.2016 2016-05-17

Статья просмотрена: 131 раз

Библиографическое описание:

Асташкин, А. А. Аксиологический и когнитивный потенциал эмоций / А. А. Асташкин, Е. А. Макеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 10 (114). — С. 1080-1083. — URL: https://moluch.ru/archive/114/29903/ (дата обращения: 12.10.2021).

Что такое жизнь и история: спонтанный поток событий, возникающих независимо от разумных намерений, или какая-то по-своему организованная законосообразная структура?

Этот вопрос всегда занимал ученых, но особый накал он приобрел в век Просвещения и позже в период революций, которые опрокинули представления о естественном историческом законе, обеспечивающем прогрессивное развитие человечества. Социальные потрясения, экономические кризисы и политические революции, с одной стороны, стимулировали развитие теоретических моделей исторического процесса, на основе которых строились долгосрочные планы, с другой стороны, сами были непредусмотренными и нежелательными результатами отдельных человеческих действий, каждое из которых было по-своему рационально. Взаимосвязь человека и истории мыслилась как познание исторических законов, в соответствии с которыми развивается общество, и которым должны подчиняться действия людей.

Представление об исторической закономерности, возникшее по аналогии с природной, наталкивается на внутреннее сопротивление, связанное с желанием свободы. Допущение законосообразности препятствует, во-первых, нравственной свободе и ответственности, для исполнения которых требуется независимость от всякой внешней природной или социальной детерминации, а во-вторых, подсознательным стремлениям и желаниям человека, власть которых очевидным образом влияет на ход истории.

Сознательная деятельность человека органически связана с проявлениями эмоций. В художественном или религиозном познании, например, эмоциональные структуры оказываются на первом плане, доминируют, «заслоняя» собой рациональный строй сознания, а в науке их стараются отбросить на «обочину» магистральных стратегий познания. Но даже и здесь, особенно в моменты научных открытий и получения нового знания, эмоциональное напряжение или потрясение ученого может быть крайне велико. В повседневной жизни роль эмоции никак нельзя недооценивать. Люди «раздают» положительные и отрицательные оценки, с пристрастием судят о фактах, радуются, огорчаются, восхищаются, страшатся, впадают в подавленное или угнетенное состояние (стресс, фрустрацию), симпатизируют и негодуют по отношению к другим, проявляют равнодушие, находятся в плохом или хорошем настроении, терзаются «муками» творчества. Эти и многие другие состояния, оценки, ценностные ориентации задают конкретный состав значений эмоционального мира человека.

Эмоциональные механизмы многозначны и конспирируются в социокультурных, исторических, языковых, психосоматических основаниях сознания. Природа эмоций проявляется в когнитивных, и оценочных свойствах. Каждый эмоциональный акт — это одновременно и когнитивный и оценочный акт сознания. Отношение человека к миру, к другому и к самому себе всегда окрашивается в эмоциональные тона и настроения. Эмоциональность отношений проявляется в положительных (радость, восторг и т.п.), негативных (горе, гнев и т.п.) и безразличных состояниях. Человеческое равнодушие служит примером эмоционального безразличия. Когнитивный потенциал эмоций заключается в том, что они воплощают в себе способ познания ценностей. Ценности и оценки интериоризируются, переносятся из внешнего плана деятельности человека во внутренний и превращаются в материал его переживаний и эмоциональных состояний. Аксиологическая и когнитивная характеристики эмоций дополняют друг друга. Аксиологическое познание полностью строится на разнообразии функциональных возможностей эмоций как способов оценки и переоценки ценностей. Условие оценки — знание, заключенное в идеале. Идеал — критерий ценности вещей. В идеале сконцентрированы как когнитивные, так и ценностные качества. При этом чем больше дефицит рациональности в идеале, тем выше уровень его эмоционального насыщения. В эмоционально-когнитивном отношении идеал составляет предельное выражение ценности, недостижимой в реальных актах сознания. Идеал как ценность сопряжен с абстрактными возможностями, имеющими трансцендентальный статус всеобщей и необходимой предпосылки, критерия. Наряду с идеальной ценностью можно говорить о разнообразии эмпирических значений ценности, заключенных в возможностях каких-либо вещей, предметов, явлениях культуры. Идеал оказывается эмоциональным воплощением оценки и участвует в определении ценности. Ценность чего-либо определяется через ее отнесение к возможностям, заключенным в вещах, предметах, словах, текстах, картинах и любых произведениях культуры.

Интериоризация эмоционального опыта человека сопряжена с обратным переносом ценностей и оценок из внутреннего плана жизнедеятельности во внешний, или экстериоризацией переживаний и состояний, выражающих отношение человека к предметам внешнего мира, к другим людям, историческим эпохам и культурам. Эмоциональный опыт оказывается особым способом связи внутреннего мира человеческой субъективности с внешним миром ценностей, обладающих всеобщим и необходимым (трансцендентальным) статусом явлений природы и культуры, истории и общества. Вовлеченные в предметную сферу бытия, они наделяются сознанием разными ценностными значениями, ибо зависят от того, какую позицию по отношению к ним занимает данный человек, как он их оценивает, какую роль он им отводит в жизни. Значение ценности приобретают те предметы, которые способствуют достижению поставленных целей, удовлетворению потребностей и интересов, разрешению проблем и т.п. При этом для некоторых людей наиболее значимой ценностью является истина, для других — практическая эффективность или полезность результатов, для третьих — нравственные следствия, для четвертых — красота и гармония и т.д.

Путь к высшим ценностям должен быть понят не как акт обращения или просвещения, а как сложный культурно-исторический процесс становления, захватывающий эмоциональное и рациональное, духовное и телесное, индивидуальное и социальное.

Эмоциональное и рациональное, духовное и материальное, природное и культурное, Божественное и человеческое, познавательное и ценностное не сводимы и не выводимы друг из друга. В истории нельзя найти некий нулевой пункт, где бы имел место только один из перечисленных противоположных элементов. Везде и всегда исследователь сталкивается с тем или иным их переплетением.

Разъясняя природу эмоций, следует указать на разновидности эмоциональных структур как аффектов, как страстей, как оценок и как ценностей. Человеческие страсти и аффекты играют роль сильных мотивов сознательной жизнедеятельности человека, его общения, познания, творчества. Если в рациональном строе своих мыслей человек управляет эмоциями, нивелирует их воздействие, то, например, в таких актах и состояниях сознания, как вера, надежда, любовь и т.п., страсти могут приобретать определяющее значение. В вере, например, присутствует скрытое эмоциональное напряжение. Выражая состояние предельной заинтересованности человека, вера означает абсолютную убежденность человека в чем-либо или в ком-либо, исключающую какие бы то ни было сомнения. Элементы знания в вере «впаяны» в эмоциональное сознание и «рассеяны» по его структурам таким образом, что они никак не связаны друг с другом. Внешний план выражения сознания верующего человека может выглядеть совершенно спокойным, даже рационально выстроенным. Эмоциональность веры — ее глубинная черта. Вера по определению не допускает сомнений, ибо сомневающийсячеловек — уже человек неверующий. Феномен надежды в качестве состояния сознания ассоциируется с образом будущего. Надежда тесно связывается с верой.

Она входит в сознание вместе с нею. Рациональность надежды бросается в глаза, ибо в построении образа будущего принимают участие когнитивные факторы. Конечно, подобный образ будущего как образ надежды может быть весьма расплывчатым. Если при формировании образа надежды знаний оказывается недостаточно, то он становится хрупким и «разбивается» о реальные трудности жизни. Если же образ надежды опирается на веру и ее эмоционально-ценностные ресурсы, то он может способствовать выживанию человека даже в самых трагических обстоятельствах жизни.

Страдания, наслаждения, горе, радость, смех и слезы — акты переживании в повседневной жизни человека. Смех как обретение радости бытия, как дар радостного ощущения бытия. Страх, стыд, вина, грех, раскаяние и искупление вины — все это акты и состояния сознания, полностью сформированные из эмоциональных тканей сознания.

Они определены эмоциональной энергетикой психической организации тела и бессознательного. Двуединая природа переживаний раскрывается в ценностно-когнитивных свойствах. Ведь ценностное значение предмета — это не только выражение предпочтений, интересов и оценок, но и зафиксированное знание. Поэтому переживания отличаются сложными аналитико-синтетическими актами (операциями) оценки и переоценки ценностей, актами то вполне отчетливого различения, сравнения и идентификации оценки (ценности), то, порой, очень диффузными состояниями.

Ресурсы эмоционального опыта создают необходимые условия для вариаций и импровизаций ценностных значений и оценок в познании. Так, радость повышает активность действий, огорчение ввергает в состояние пассивности и оцепенения, удивление выражает контраст и диссонанс действий, уверенность — их направленность и однозначность, сомнение — асимметричность и комбинационность, догадка вносит элементы понятности, информированности и отчетливости. При выражении своих переживаний люди задействуют различные фонетические, синтаксические, семантические и прагматические возможности знаковых средств — восклицания, вопросы, метафоры, указания и т. п. Свойства переживаний нельзя свести без остатка к когнитивным свойствам перцепции или мышления точно так же, как невозможно пренебречь когнитивными элементами ценностно-оценочных значений.

Интеллектуальные искания истины, по Платону, сопровождаются наслаждением, страданием, радостью. Согласно Аристотелю, исходный пункт познания — в удивлении, которое побуждает задавать вопросы и продвигаться по пути к искомым целям. Эмоция удивления попадает в перечень основных страстей души в учении Декарта. Ценность предмета в модели картезианского «cogito» определяется под воздействием удивления, которое затем уступает место сомнению. Без переживаний сомнения нельзя достичь истины. Страсть будоражит человека даже предельно рационального, и он начинает сомневаться. Сомнение на начальных фазах вызревания реализуется средствами эмоциональных структур сознания. Можно даже было бы сказать, сомнение — эмоциональный акт, подвигающий человека на пересмотр ранее полученных знаний, на переоценку ценностей. Безусловно, в эмотивном смысле слова сомнение есть источник и движущая сила актов сознания. В процессе познания сомнение уступает место уверенности как основе истинности наших знаний. Очевидность как окончательный критерий истины «завершает» череду переживаний познающего человека. Переживания не сводятся к подражанию как последовательности действий, с помощью которых достигается простое сходство понятий собозначаемыми ими предметами. Переживания становятся способом идеальных перевоплощений ценностей, они проявляются в умениях человека отказаться от их внешних форм и передать их внутреннее значение. Познавательная роль переживаний, реализуется в создании духовных форм человеческой культуры.

Слитность чувственного и рационального, ценностного и познавательного в опыте переживаний порождает серьезные трудности их анализа. По сей день в исследованиях эмоционально-ценностных структур доминируют две тенденции. Одна из них тяготеет к когнитивной, познавательной трактовке переживаний, другая — к их аксиологической интерпретации. В пределах каждой тенденции встречаются разные оттенки понимания эмоционального опыта человека, акцентирующие его субъективные или объективные, чувственные или рациональные, ценностные или познавательные, культурно-исторические или социальные, логико-лингвистические или психологические значения.

Если признать, что эмоциональные структуры сознания представляют собой целостно-связную совокупность свойств переживаний, то издержки односторонних тенденций в его изучении становятся очевидными. Отсюда возникает вопрос о роли эмоционально-ценностных структур в сознательной деятельности человека. Благодаря эмоциям достигаются ясность, выразительность, убедительность, красота, гармония, простота и многие другие качества «фигур» сознания. Без эмоций не обходятся споры, дискуссии, борьба мнений, достижение взаимопонимания, любые отношения общения, возникающие в процессе познания и жизнедеятельности людей. Эмоции могут «возвести» непреодолимые барьеры в отношениях между людьми и «разрушить» любые препятствия для достижения взаимопонимания.

Зависимость познания, общения и повседневной жизни людей от ресурсов их эмоционального опыта приобретает принципиальное значение в так называемых критических ситуациях. Такие ситуации возникают под воздействием разнородных обстоятельств, нарушая сложившиеся связи человека с миром, с другими людьми, с самим собой. Они могут быть вызваны стихийными бедствиями, катастрофами, конфликтами и социальными противоречиями (вплоть до войн и революций). Кризисные явления дестабилизируют поведение человека, вносят в него элементы хаоса, разрушают жизненные планы, затрудняют достижение целей. Внутренний духовный кризис личности порождает чувство растерянности, страха, незащищенности, озабоченности, недоверия, тревоги, приводит к утрате имеющихся идеалов и ценностей. Человек может подвергнуться давлению извне — испытать стресс или пережить внутреннее потрясение — фрустрацию. Кризис достигает кульминации, когда его значения становятся поворотными, решающими изменениями жизни и существования человека. Несмотря на индивидуальное разнообразие критических ситуаций, встречающихся в человеческой жизни, они обладают некоторыми общими свойствами — крайней неопределенностью, пограничностью, проблемностью, трагичностью и смысложизненностью. Кризис вынуждает человека пережить данный период своего существования и искать выход из создавшегося положения. Принципиальный смысл кризисных переживаний не ограничивается их эмоциональной насыщенностью и сложностью, а предполагает переоценку ценностей познания, общения, жизни.

Источник

Эмоциональный интеллект и способы его развития

«В основе каждой сильной эмоции лежит побуждение к действию. Умение управлять этим побуждением составляет сущность эмоционального интеллекта».

Что такое эмоция?

Как зарождается эмоция?

- Сначала приходит стимул из окружающего мира.

- Затем в подкорке головного мозга запускаются процессы, отвечающие за эмоцию.

Эмоции характеризуются тремя компонентами:

- Переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции.

- Процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма.

- Наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на лице.

Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений. Как и многие другие психические явления, эмоции понимаются разными авторами по-разному, поэтому вышеприведённое определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым. Помните, что эмоции и чувства не одно и то же. Хотя многие психологи считают эти явления одинаковыми.

Эмоциями мы реагируем на ситуацию, например, разрядился аккумулятор у сотового телефона в самый неподходящий момент, возникает эмоция гнева или досады. Эти эмоции кратковременные, когда вы приедете домой, их уже не будет.

Чувства длительны и устойчивы.

Чувства — это долгосрочное отношение к кому-либо или чему-либо, они устанавливают тесную эмоциональную связь с предметом (объектом), который имеет мотивационную значимость для человека. Например, когда мы думаем о любимом человеке, мы можем улыбаться, испытывать некое волнение, радость, ощущать «тепло» внутри.

Эмоции человек не всегда осознает: почему он их испытывает и какие конкретно эмоции испытывает в данный момент. Когда человек говорит: «Во мне все закипает», что это означает? Какие эмоции? Гнев? Страх? Отчаяние? Тревога? Досада?

Чувства человек осознает практически всегда: дружба, любовь, зависть, враждебность, счастье, гордость.

Эмоции проявляются снаружи, их сложно контролировать и скрывать. Например, вас неожиданно напугала собака, страх, который вас одолел в эти минуты, проявится на вашем лице резко и неосознанно, по вам будет видно, что именно в этот момент вы испытали эмоцию страха.

Чувства, как правило, проявляются внутри, они никуда не исчезают и могут просто не проявляться длительное время.

Теория базовых эмоций

Базовые эмоции — это элементарные эмоции, которые больше ни на что не расщепляются, и сами являются составляющими остальных сложных эмоций.

Изард Кэррол — американский психолог. Специалист по проблеме человеческих эмоций. Автор дифференциальной теории эмоций. В анализе эмоций он выделил три уровня:

- Нейрофизиологический

- Экспрессивный

- Субъективный

Кэррол дал описание таких фундаментальных эмоций, как интерес, удовольствие, удивление, отвращение, гнев, презрение, горе, стыд, вина, страх.

Пол Экман — американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист в области психологии эмоций, межличностного общения,

психологии и «распознавания лжи». Выделил базовые эмоции: счастье, грусть, отвращение, удивление, гнев, страх.

Теория эмоций, возникшая в 2014 году, очень проста, она описывает всего 4 эмоции. Когда несколько человек увидели портреты с мимикой других людей, им были даны 6 базовых эмоций. В ходе эксперимента выяснилось, что многие не видят различий между некоторыми эмоциями. Лучше всех из шести представленных эмоций читались четыре:

- радость

- печаль

- страх

- гнев

На основе четырех базовых эмоций можно развивать другие, это будут уже некие надстройки.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект, или EQ (англ. emotional intelligence) — сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.

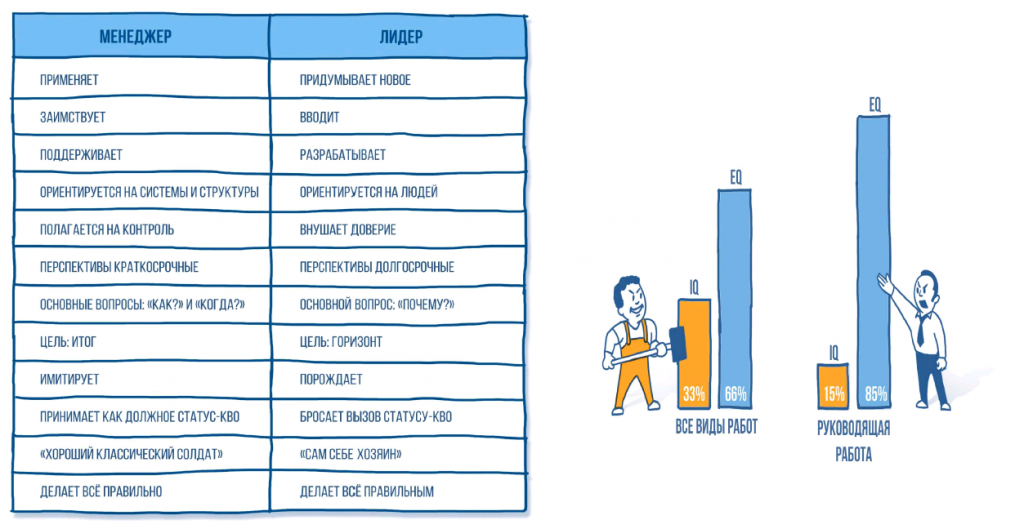

Эмоциональный интеллект — одно из наиболее популярных понятий последнего десятилетия. Эксперты Всемирного экономического форума внесли его в топ-10 наиболее важных навыков в 2020 году. На сайте Amazon.com по запросу «emotional intelligence» можно обнаружить более 6000 ссылок (для сравнения Ozon.ru выдает по теме «эмоциональный интеллект» в марте 2018 года всего 138 товаров). Так что можно предположить, что в России тема находится еще только в начале своего развития.

Если эмоциональный интеллект не развит, человеку очень тяжело распознавать свои эмоции и считывать состояние других людей.

Краткая история

В 1990 году исследователи Джон (Джек) Майер и Питер Саловей напечатали небольшую статью в научном журнале, которая называлась «Emotional Intelligence». В ней они охарактеризовали свое представление о том, что такое «эмоциональный интеллект», обосновали, почему, по их мнению, речь идет именно об интеллекте, обрисовали разницу между социальным и эмоциональным интеллектом.

В 1995 году журналист New York Times Дэниел Гоулман выпустил свою знаменитую книгу-бестселлер «Эмоциональный интеллект». Она продержалась в списке бестселлеров New York Times более полутора лет. Дэниела Гоулмана часто называют автором понятия «эмоциональный интеллект», но это не совсем корректно.

Когда понятие эмоционального интеллекта обрело широкую популярность, за первенство темы также решил побороться израильский психолог Рувен Бар-Он. Легенда гласит, что «в первом экземпляре его докторской диссертации, которая была представлена в 1985 году, Бар-Он предложил количественный подход к созданию «EQ, аналогичного оценке IQ». Однако люди, видевшие тот самый первый экземпляр, утверждают, что ни о чем таком там речи не идет. Так или иначе малоизвестный в России Бар-Он является одним из наиболее авторитетных экспертов в области эмоционального интеллекта в мире.

Модель Майера-Саловея

Модель Рувена Бар-Она

Модель Гоулмана

Чем хорош эмоциональный интеллект? Кому он важен?

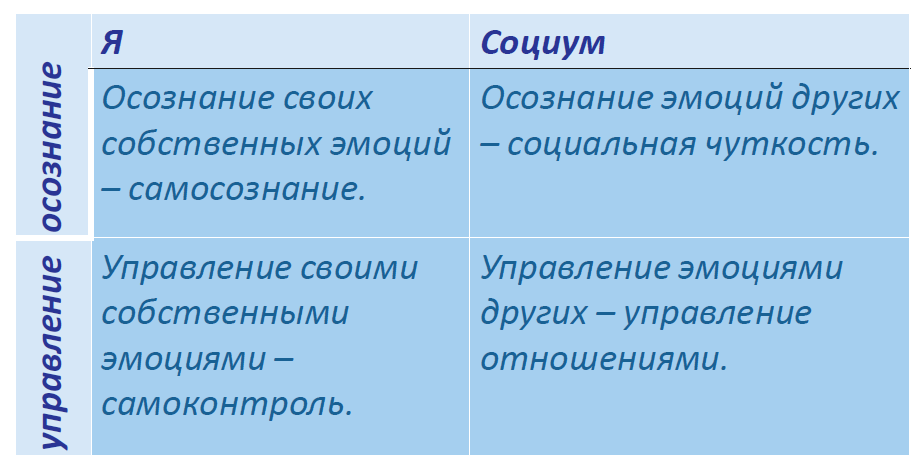

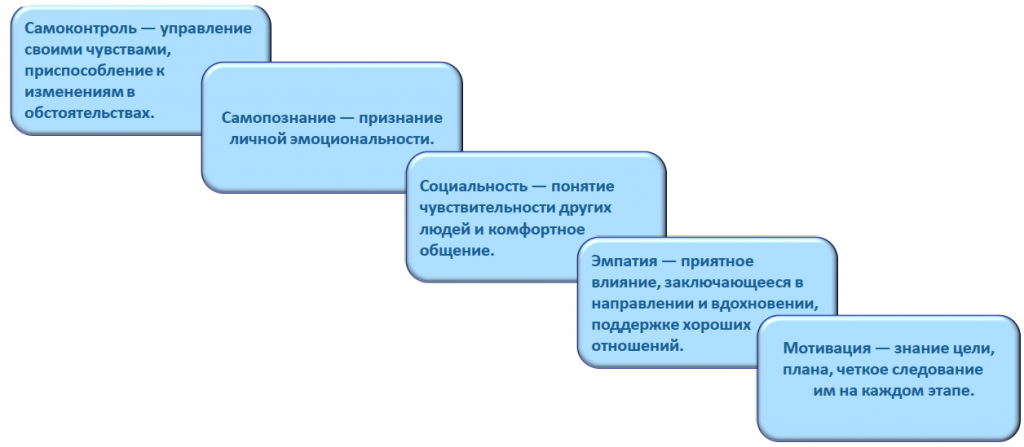

EQ основан на четырех факторах:

- Самосознание

- Самоконтроль

- Эмпатия

- Управление отношениями

Важность коэффициента эмоционального интеллекта

Человек с высоким эмоциональным интеллектом:

- понимает свои эмоции;

- знает, какую роль играют чувства и эмоции в общении с людьми;

- умеет выражать свои эмоции так, чтобы устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с окружающими;

- стремится познавать и обогащать свой внутренний мир;

- умеет регулировать свои эмоции;

- умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение цели.

Человек с низким уровнем EQ:

- конфликтен;

- раздражителен;

- нерешителен;

- стремится держать все под контролем;

- подвластен сильному чувству гнева.

«Очень важно понимать, что эмоциональный интеллект — это не противоположность интеллекта, это не триумф сердца над головой — это единственный путь пересечения

обоих».

Фазы управления эмоциями:

- Идентификация. Распознавание эмоции.

- Понимание причины появления эмоции. Что явилось ее запуском?

- Направить эмоцию себе во благо, сделать ее полезной поможет интеллект.

- Непосредственные действия, направленные на то, чтобы сделать эмоцию полезной. Использование Правила мира — все в мире должно быть полезным. Так как эмоция — это ресурс, нужно этот ресурс использовать.

Когда и кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

- Когда вы понимаете, что вы застряли в одной эмоции.

- Когда вы наступаете на те же грабли, постоянно делаете одну и ту же ошибку.

- Когда вы застряли в неком цикле и не идете к успеху, не развиваетесь, стагнируете.

- Когда жизни других людей гораздо интереснее вашей жизни.

Как развить эмоциональный интеллект?

Шаг первый

Первое и самое важное — развитие навыка осознания своих эмоций. Несмотря на то, что этот навык выглядит обычно наименее интересным, едва ли возможно чем-либо управлять, не осознавая, своих действий. Именно поэтому прежде всего важно научиться понимать в каждый момент времени (при необходимости), что я сейчас чувствую, то есть какую эмоцию испытываю. Это не так просто сделать, поскольку существует ряд объективных сложностей.

Для тренировки целесообразно начать отслеживать эмоциональное состояние каждый день в определенное время, для этого можно установить напоминания на телефон с вопросом «Как ты себя чувствуешь?» или завести дневник эмоций, в который вы ежедневно будете записывать результаты работы за день. На протяжении всего дня отслеживайте, какие эмоции вы испытываете, чем вызваны эти эмоции, отслеживайте общий фон настроения.

В выбранное вами время зафиксируйте факты: какие наиболее сильные эмоции вам запомнились за сегодняшний день, в какие моменты они возникли. Запишите, какие ощущения возникали в теле во время переживания этих эмоций, какие мысли посещали вас в этот момент? Любая эмоция — это выброс определенного гормона. Поэтому важно отслеживать, где в теле зарождаются ощущения.

Записывайте свои наблюдения в свободной форме или в таблице:

Факт (ситуация, человек)

Шаг второй

Практика «Немой телевизор»

Включите какой-нибудь художественный фильм, который еще не смотрели, и отключите звук. Некоторое время смотрите кино, наблюдая за жестами, мимикой, расположением в пространстве героев и размышляя, какие эмоции они сейчас испытывают. Это весьма увлекательный процесс. Если вам не очень нравится смотреть таким образом художественное кино, посмотрите какие-нибудь теледебаты или новости.

Посмотрите с выключенным звуком фрагмент знакомого фильма и фрагмент незнакомого. Какова разница в процессе наблюдения? Мешает или помогает знание сюжета сопоставлять «невербальность» с эмоциями? Сравните фильмы разных жанров. В чем сходство и различие невербального поведения в разных культурах? Посмотрите фильм, где играют известные актеры, и какой-нибудь дешевый сериал. Сравните невербальные проявления актеров с реальными людьми в какой-нибудь программе-репортаже.

Практика «Общественный транспорт»

Шаг третий

Управление своими эмоциями. Важно! Не путайте управление эмоциями и их контроль, подавление. Зачастую единственный способ управления, которым мы владеем в совершенстве — это подавление своих эмоций. Однако эмоции невозможно подавить насовсем, они либо прорвутся в другой ситуации (что называется «накопилось»), либо проявятся на психосоматическом фоне (например, начнет болеть голова). Маленьким детям часто говорят: «Мальчики не плачут», «Хорошие девочки так не поступают» и т.д. Поэтому многие из нас привыкли подавлять свои эмоции, чтобы соответствовать социуму.

Существуют и другие способы управления своими эмоциями. Многие из них нам известны: подышать, пройтись, заняться какой-то физической активностью. Одним из действенных способов управления своими эмоциями является вербализация — описание своего состояния вслух: «Я немного волнуюсь, встревожен, испытываю легкое раздражение» и т. д. Можно не только менять интенсивность негативной эмоции, но и заменять ее другой, более позитивной.

Практика «Телесные методы»

Практика «Проблемы»

Напишите список актуальных для вас проблем. Вспомните максимальное количество проблем (обратите внимание: сначала могут возникнуть некоторые трудности, а затем процесс пойдет — проблемы мы искать умеем).

Теперь переформулируйте эти проблемы в цели. Следите за тем, чтобы формулировать цели позитивно, то есть не используя частицу «не», а также слова «бросить», «прекратить», «перестать». Сформулируйте цели максимально

конкретно, обязательно определите срок, к которому вы планируете их достичь.

Обратите внимание, как изменилось ваше эмоциональное состояние по сравнению с тем, когда вы начинали.

Шаг четвертый

Практика «Эмоциональные мотиваторы в моей компании»

Практика «Эмоциональный баланс»

Выберите какие-нибудь значимые для вас личные или деловые отношения. Для личных отношений достаточно вспомнить период от нескольких дней до недели, для деловых лучше взять период побольше — один-два месяца. Разделите лист вертикальной чертой пополам, левую колонку обозначьте как «+», правую — как «-».

Запишите в левой колонке все ваши действия, которые, по вашему мнению, улучшали состояние вашего счета (те действия, которые улучшали настроение вашему

партнеру), в правой — ухудшали его. Посмотрите, как вы повлияли на состояние своего эмоционального баланса в этих отношениях за этот период. Удалось ли вам улучшить его или хотя бы сохранить на прежнем уровне? Или количество действий в правой колонке начинает удручающе превалировать?

Если вы относитесь к той категории людей, у которых имеется только куча прекрасных действий в левой колонке, задайтесь вопросом, не нарушаете ли вы баланс и в этом случае? Не слишком ли много даете своим партнерам и не слишком ли мало просите взамен?

И в том и в другом случае стоит составить план действий, которые помогут вам поддерживать баланс в более или менее равновесном состоянии. Такой анализ полезно проводить для себя хотя бы раз в месяц для самых значимых фигур и «счетов» и раз в несколько месяцев — для важных для вас людей.

Источник