Новости

«Пейзажи настроения» Исаака Левитана

«Пейзажи настроения» Исаака Левитана

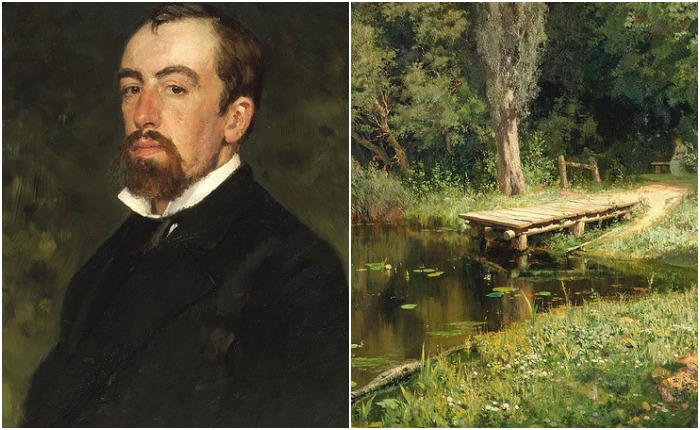

Исаак Ильич Левитан (1860-1900) – русский художник-пейзажист, мастер «пейзажа настроения».

Исаак Левитан родился в образованной еврейской семье в местечке Кибарты на территории Литвы. В начале 1870-х семья переехала в Москву, и будущий художник Левитан поступил на обучение в Московское училище живописи, ваяния и зодчество, где его учителями стали известные мастера Василий Перов, Василий Поленов и Алексей Саврасов.

Исаак Левитан вошел в историю искусства как непревзойденный мастер «пейзажа настроения», в который он вкладывал все свои чувства, которые метались в его голове и переполняли его душу. Известны такие его слова: « Если деревья, горы, вода и дома, собранные воедино художником и составляющие пейзаж, могут быть прекрасны, то это не потому, что они прекрасны сами по себе, но благодаря тому, что в них вложены мои идеи и чувства».

Пейзажи Левитана, наверное, узнает каждый, кто хоть раз видел его работы. Они имеют особый настроенческий строй – как правило, спокойный и поэтический, немного таинственный и при этом простой, часто печальный и тоскливый, но всегда светлый и щемящий сердца, и временами трагический. Те современники, которые не принимали творчество Левитана и свойственное тому восприятие мира, называли его декадентом, пишущим унылую «мазню» в угоду моде своего времени.

Левитану был дан уникальный дар духовного восприятия мира. Особенно это прослеживается в одной из его самых известных работ – «Над вечным покоем» (1894, ГТГ). Под высоким, могучим небом с большими грозовыми облаками пролегает река, пейзаж пустынный, холодный, бескрайний, будто брошенный. На косогоре стоит деревянная церковка с маковкой на навершии, рядом пустует погост. От нижнего края картины почти незаметной полоской вьется тропа – к дверям церкви, где горит тусклый теплый свет лампы в окне. Смысл картина такой простой, но очень значительный. Близкий друг художника Антон Чехов писал: «Когда на какое-то определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движения, то это грация. В своих последних пейзажах Левитан достиг изумительной простоты, и я не знаю, дойдет ли до такой кто-либо после».

Пейзажи Левитана всегда больше буквальных образов природы – это картины души человеческой, размышления о вещах таинственных и неизреченных.

Куратор выставочной деятельности

Фонда развития детского и юношеского творчества

Источник

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

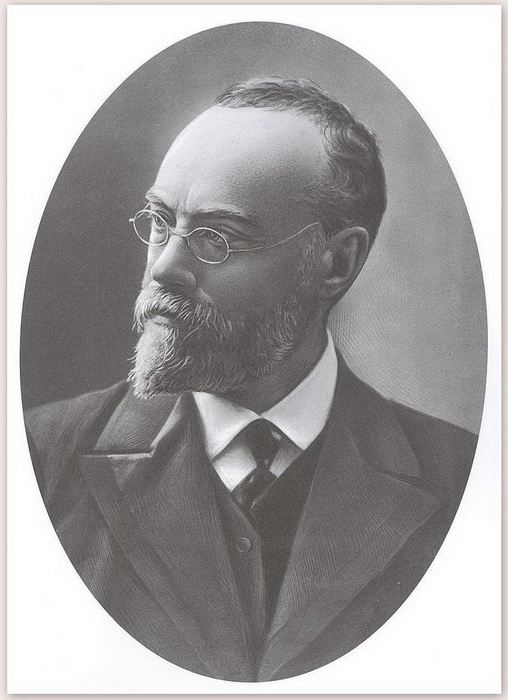

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

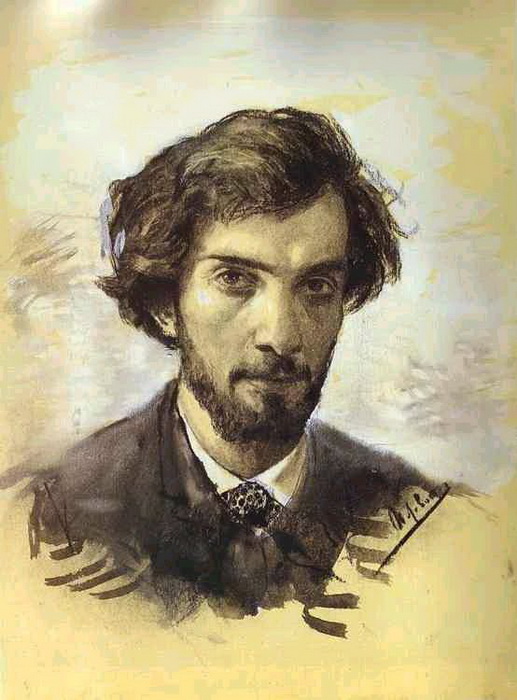

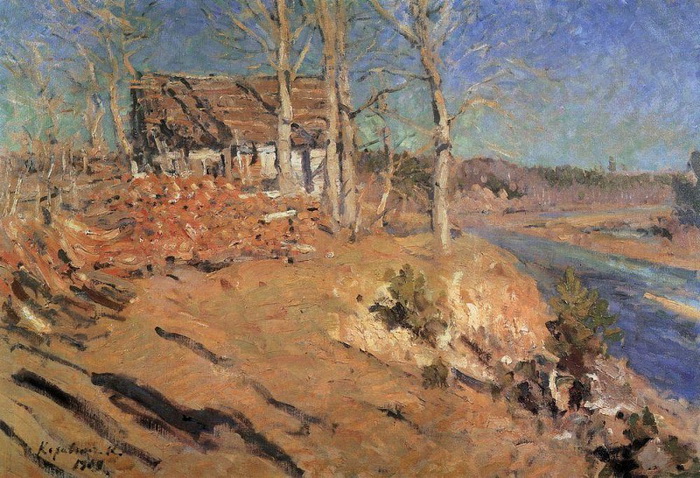

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Метафизика пейзажа. Исаак Левитан

Начало третьего тысячелетия характерно тем, что мы, переболев всеми болезнями левизны в искусстве, получили достаточно материала для анализа.

Поскольку, тема нашего разговора – это пейзажная живопись, то ограничимся теми понятиями, которые относятся непосредственно к данной теме.

Несмотря на то, что в живописи И. Левитана мы имеем дело с реалистическим пейзажем, нужно отметить, что художественный пейзаж – это не объективное изображение натуры. Это природа, преображенная автором. Художественный пейзаж – это своеобразный документ, являющий мировоззрение автора, философские пристрастия, религиозные предпочтения, энергетику личности, профессиональные навыки и душевное устроение.

Преклоняемся ли мы пред природой, обожествляем ли её, видим ли в ней слепой механизм, ловим ли ускользающие мгновенья или воздаём ей должное – всё это проявляется в художественном произведении. Индивидуальное восприятие природы автором – считывается зрителем, как автобиографическая повесть.

Наличие абстрактной и беспредметной живописи показало нам, что само изображение имеет свою энергетику, эмоциональный фон и психофизику. Каждый художник творит в определённую историческую эпоху, – и общественные настроения, дух времени оказывают значительное влияние на творчество. Поэтому, для того, что бы лучше понять личность художника, многие искусствоведы применяют метод введения исторических и художественных параллелей. Мы тоже попытаемся проанализировать ту среду, в которой жил и работал Исаак Левитан, для того, что бы основу наших рассуждений составили не только личный опыт и субъективные переживания.

2. Исторические параллели (социальные отношения и статус художника)

Для появления такого самостоятельного жанра как пейзаж, должны были сложиться определённые исторические условия: должно было оформиться общество, которое не только финансировало бы светское искусство, но было бы кровно заинтересовано в его появлении и развитии.

Образование круга любителей пейзажной живописи произошло благодаря появлению моды на пейзаж, как картину. Причём потребители подобных произведений могли возникнуть только в материально обеспеченной среде, которая искала для себя что-то новое и оригинальное во всех сферах духовной и культурной жизни. И в то же время, для появления таких художников как Левитан, нужно было уже переболеть итальянскими видами и увидеть красоту российской природы.

Некоторые богатые люди увлеклись пейзажной живописью на любительском уровне и пользовались услугами профессиональных пейзажистов, как учителей и консультантов. Начал складываться и рынок художественных произведений, что дало возможность профессионально зарабатывать, занимаясь пейзажной живописью. Возникали общества любителей искусств, поощрения художеств, появился и социальный статус художника, дающий определённое положение и права.

Для традиционного православного общества светское искусство всегда нуждалось в оправдании. Художник, рисующий пейзажи и отдающий этому всё своё рабочее время, мог вызвать естественное враждебное отношение со стороны простых людей. Считать это просто невежеством было бы несколько наивно. Наиболее радикально крестьянскую позицию по отношению к искусству высказал поэт Николай Клюев, и заключалась она в том, что искусство – это художественный перерыв между работой. Профессиональные занятия искусством воспринимались не иначе, как праздность (барья с жиру бесятся).

Современное общество рабочих и служащих воспринимает большую часть художников как слегка ненормальных людей. Но поскольку в обществе появились новые формы паразитирования, более ненавистные, то художники создающие всё-таки некий продукт уже воспринимаются как труженики.

Анализируя профессиональную деятельность художника пейзажиста можно сказать, что большинство художников всю жизнь находится в противоречиях и сомневается в целесообразности своей профессии. Зато увеличивается армия художников-любителей, которые в свободное время с увлечением рисуют российские пейзажи, зарабатывая себе на жизнь каким-то другим трудом.

Сейчас, при отсутствии богатых покровителей и при огромной конкуренции, большая часть работ художников-пейзажистов остаётся невостребованной и пылится в мастерских до перехода в статус антиквариата.

Во время Левитана состоятельное общество нуждалось в искусстве, как в некоем метафизическом действе, заменяющем религиозную жизнь или, по крайней мере, заполняющем образовавшуюся пустоту отсутствия таковой. Необходимо было наполнить свою жизнь содержанием. Поиск новых форм требовал появления своих адептов и повышенного финансирования. Меценаты создавали вокруг себя художественные кружки и боготворили художников.

Сегодня можно сказать, что такие моменты случаются в истории лишь однажды, и создать их искусственно невозможно, как невозможно вызвать искусственно искреннее восхищение художественным произведением, такое, что бы чувства переполняли душу.

Именно в такое время создавал свои произведения Левитан: в период эмоционального подъема, искреннего интереса и достойного финансирования.

3. Метафизика пейзажа. Исаак Левитан – глазами современного художника

Пейзаж, как самостоятельный жанр, имеет в России не слишком древнюю историю, и в этом нет ничего удивительного. Само появление такого предмета, как картина, требовало определённых условий. Трудно представить себе пейзажную картину в деревянной избе на Московской Руси, где маленькие окна затягивались бычьим пузырём, и царил полумрак. Необходимо было появление такого своеобразного микромира, как русская усадьба, городской особняк, музей. Но, кроме того, должен был сформироваться ещё и слой любителей искусств.

Мода на «пейзаж», как живописное произведение, возникла в России лишь в конце 18 века, и первоначально ограничивалась интересом к итальянским видам и древностям. Пейзаж исполнялся в технике масляной живописи на холсте в академической традиции для небольшого круга прозападно-настроенной аристократии. Вслед за Сильверстом Щедриным и Михаилом Лебедевым, которые были еще пленниками итальянских видов, появляются такие пейзажисты, как А.Г.Веницианов, его ученики и последователи Григорий Сорока, братья Чернецовы. Григорий и Никанор Чернецовы в 1838 году совершают поездку на Волгу, одни из первых ставя целью – создание панорамы великой реки. К 50-м годам 19 века в Академии Художеств стали появляться новые настроения, которые дали начало реалистическому направлению в русской пейзажной живописи.

С одной стороны, обращение к натуре обогатило художников, которые до определенного момента следовали лишь образцам западной живописи, списывая пейзажи с картин и используя их как декорации для исторических композиций и портретов. С другой стороны, новый изобразительный язык, в сравнении с древнерусской символической живописью, ограничивался иллюзорностью изображения, лишаясь смысловой глубины и выразительности. Натуралистичный пейзаж мог увлечь лишь некоторой новизной профессиональных приёмов, но нуждался в смысловом и философском наполнении, для того, что бы стать делом жизни.

Отношение человека к природе, до определённого времени, имело религиозные корни: от восторженного гимна Творцу до пантеизма и обожествления самой природы. Изображение пейзажа носило богословский характер и имело свой знаковый язык, который требовал некоторой условности изображения и соответствующей стилизации. Так совпало, что кризис религиозного мировоззрения созрел в обществе вместе с появлением пленэрного пейзажа. Символический язык древнерусской живописи, оперирующий общедоступными знаками, в глазах законодателей моды терял эстетическое и дидактическое значение. Стала поощряться новизна индивидуального восприятия. Индивидуализм требовал разработки собственного изобразительного языка, что породило в последствии бесконечное многообразие творческих стилей. Начиналась эпоха громких имён, блеска и нищеты, славы и забвения. Кроме того, художник новой формации должен был преодолеть родовые традиции, встать на путь отверженного. Но общество в целом уже непреодолимо двигалось по пути секуляризации, и бывшие изгои превращались в новых героев.

Искусство пейзажа трудно пробивало себе дорогу даже среди демократически настроенных единомышленников, которые не слишком серьёзно относились к этому жанру, считая его лёгким и простым. Поэтому, для того, что бы утвердить искусство пейзажа – нужны были гиганты, и они появились.

К родоначальникам реалистического русского пейзажа можно отнести таких художников, как Саврасов, Шишкин, Поленов, Васильев. Они находят достойной изображения нашу неброскую среднерусскую природу и выводят «пейзаж» на уровень высокого искусства. А следующее поколение художников, воспитанное на работах своих учителей, смогло почувствовать в полной мере тонкую лирику российского пейзажа. Одним из самых ярких представителей этого круга стал Исаак Левитан, ставший основоположником неброского пейзажа среднерусской полосы. Это направление породило множество внешних подражателей. Мы не будем вдаваться во вкусовые пристрастия: каждый крупный художник оставляет после себя своеобразные образцы для подражания, являясь родоначальником новой академической школы. И то и другое имеет место в российской культуре, и современные пейзажисты вольно или невольно учатся у предшествующих мастеров, соизмеряя себя с ними, восхищаясь или отвергая. Полноводная река пейзажной живописи имеет множество течений, вынесет ли она из своих недр в 21 веке столь же сильные откровения, которые явила в 19 веке, или иссякнет в ремесленничестве нам не дано предугадать. Может быть, в нашем времени нам откроется что-то совершенно иное, и мы будем относиться к пейзажной живописи, как передвижники относились к своим предшественникам. А может быть, пейзажная живопись наполнится новым духовным содержанием, не изменив существенно своей формы.

Исаак Левитан – бесспорное художественное явление своего времени, как А. П. Чехов – явление литературное. Левитан изображает мир параллельный чеховским героям, но без них. Это вообще мир без героев и романтики, «мир природы» существующий отдельно от человека. Этот мир имеет следы человеческого существования: лодки на воде, избы, храмы, но человек (художник) только наблюдает за этим миром со стороны. Страсти же кипят в области литературы: в Чеховских повестях и пьесах, именно туда переехали, отсутствующие в Левитановских пейзажах, обитатели.

Возникает невольный вопрос: человек не интересует Левитана – или Левитан изображает свой «собственный» мир, где созерцателем является только один человек – художник? Художник, явно, не Бог: не он сотворил сей мир, но он его боготворит и ощущает – как единственную реальность, которую вскоре должен навсегда покинуть. Эта реальность объединяет в себе всё, что интересует и вдохновляет художника (это его любовь и его страсть), и он хочет быть в ней и с ней. Но именно это и невозможно: всё ускользает от созерцателя, уходит за пределы бытия, в прошлое, оставаясь лишь на холсте. Художник и пейзаж – обречены к разлуке. Эта печаль обречённости считывается в картинах Левитана. Художник должен покинуть сей мир, и он не может смириться с этим. Века для него – это память о миллионах людей, живших и умерших. Он не чает жизни будущего века и воскресения.

Левитан стал знаковой фигурой перехода от религиозного восприятия пейзажа к атеистическому, где происходит смещение понятий: субъективные переживания становятся важнее самой действительности. С его именем можно связать появление таких искусствоведческих понятий, как авторский стиль, авторское видение. Природа трансформируется в образы насыщенные переживаниями и окрашивается эмоциональными состояниями художника. Левитан – индивидуален и узнаваем в своих работах. Он не певец объективной красоты природы, он не ищет прекрасных видов и не ищет успокоения в единстве с природой, он ищет соответствия, он весь охвачен какими-то внутренними исканиями и это созвучно нам, современным людям, тоже беспокойным и метущимся в поисках утраченной целостности.

Волжский период творчества Левитана – это совершенно особая тема. Волга, как будто, наполняет художника своей мощью и перед нашими глазами появляется совершенно другое по энергетике искусство: оптимистичное, солнечное, свежее. Вероятно каждый художник — певец своей особой красоты, в которой все его упования, вся страсть и надежда. Но всё же сам Левитан ощущает свое прозрение как источник глубоких страданий. «Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего» – пишет он в письме к Чехову – «и не уметь, сознавать своё бессилие выразить эти большие ощущения…» Это страдание художника и человека делает его глубокой и трагичной личностью, вызывающей искренний интерес не только к его работам, но и к нему самому.

Кроме того, Левитан близок нам в своих профессиональных проблемах, в стремлении зарабатывать себе на жизнь любимым делом. Можно сказать, что он один из первых профессиональных пейзажистов, то есть человек, который жил на деньги, вырученные за свои творческие работы, исполняя лишь виды природы. Это означало, что в России появился слой любителей искусств, способных оценить и купить, в сущности, такой бесполезный предмет, как картина, и даже заплатить за него – как за произведение искусства, а не как за ремесленную поделку. Картина (в частности – пейзаж) обретает в то время самоценность и становится предметом коллекционирования. Цена картины в то время ещё довольно высока (слой любителей искусств достаточно богат, что бы платить за искусство), и художник способен не только прокормить себя своим трудом, но и уделять картине столько времени, сколько нужно для создания самостоятельного произведения. К примеру: современный художник не способен прокормить себя только пейзажной живописью, не скатываясь в коммерческую бездну, и вынужден быть более универсальным, что бы иметь качественный выбор. Современный художник сталкивается с такими понятиями, как «искусство и ремесло», артбизнес, художественная галерея. Во времена Левитана не было такого явления, как «рынок искусств», а было искусство, как таковое, и были любители. Дельцов «от искусства» общественное мнение явно порицало. Художник мог позволить себе привилегированное проживание служителя муз в среде чуткой и восторженной. Искусство возводилось на пьедестал. Вокруг художника создавался некий культ: культ творца, носивший уже религиозные признаки. Происходило расцерковление общества, особенно интеллигенции, и общество создавало себе новых героев, новых кумиров, новую религию.

Исаак Левитан стал одним из кумиров нового времени. Выбор пал на него в силу многих причин: он объективно талантлив, популярен в демократической среде, внешне не религиозен. Всё это делало его художником новой формации. Не случайно, он становится еще более популярен в 30-е годы, когда его творчество становится предметом пристального изучения. Мы видим сейчас уже результаты целенаправленных усилий советской системы. Советская искусствоведческая школа культивировала определённые направления искусства и в каждом направлении продвигала свою знаковую фигуру. Левитану повезло с посмертной славой, он был избран путеводной звездой и эталоном советской пейзажной школы. Искусствоведы пишут исследования, государство издаёт альбомы и монографии. Но это уже идеология. Личность художника мифологизируется и превращается в очередное идеологическое оружие.

Мы вернёмся к тому времени, когда Исаака Левитана ценили и любили непосредственно, как художника. Сохранились воспоминания современников, заметки А.П. Чехова, статьи М. Нестерова, говорящие о популярности Левитана в художественной среде, а именно художественная среда является наиболее критичной к своему собрату. Что бы не пересказывать то, что можно прочитать в уже изданных исследовательских трудах, посвящённых Левитану, мы поговорим о непосредственном ощущении его работ.

То, что пейзажи Левитана живописны и обладают особыми колористическими достоинствами, отмечают многие специалисты и любители. Хотелось бы отметить ещё максимальную выразительность его работ – при минимуме средств. Пейзажи Левитана предельно лаконичны, и даже вызывающе легкодельны для своего времени. Он – новатор.

Его талант, как живописца, неоспорим. Картины его – не раскрашенные холсты, а окна в мир автора: мир ускользающий, меняющийся на глазах и требующий своего мгновения славы. Мир Левитана – пахучий и звучный, печальный, как любое умирающее мгновенье, которое может сохраниться только на холсте, но никогда уже не повторится в реальности. Художник видит, как исчезает объект его страсти, как время слизывает своим шершавым языком то, что ещё мгновение назад казалось прекрасным и вечным. Художник вынужден спешить, вырывать из пасти ненасытного времени свои луга, покрытые росой, облака, закаты, все эти «чудесные мгновенья». Но несомненно, что ему этого недостаточно. Он искал нового содержания, искал собственный язык.

Левитан всё время находился в поиске: большого сюжета, собственного стиля, совершенной формы, утонченного колорита, интересной фактуры, цветовой гаммы. Его творческая активность целиком концентрируется на профессиональных вопросах. Счастлив ли художник при этом, или он ощущает себя таким же мгновеньем, уходящим в небытие? Всё это вопросы, относящиеся более к области мировоззрения и религии, чем к вопросам искусствознания, и именно эти вопросы наименее изучены. Ставит ли художник перед собой какие-то нравственные вопросы? Пытается ли он формировать свою личность или бросает всё в пылающий костёр искусства, сжигая себя и опустошая.

Религиозные взгляды Левитана не слишком хорошо известны. Он выпадает из родовой среды (дед его был раввином) и не принимает православия, хотя это избавило бы его от многих неприятностей. Тем не менее, есть свидетельства о его искреннем интересе к церковной службе и сильных эмоциональных переживаниях, связанных с ней.

Дружба с А. П. Чеховым накладывает определенные стереотипы, но, в то же время, есть воспоминания современников, что Левитан изучал творения св. отцов Церкви и даже делился своими рассуждениями с друзьями. Возможно, что для пытливых исследователей творчества Исаака Левитана именно здесь лежит ключ к разгадке метаний и поисков его страдающей души.

Являясь человеком, склонным к меланхолии, он призывает учеников радоваться жизни, ценить каждое мгновенье. Он понимал, что уходит в расцвете своих сил и своего таланта. Возможно, он не хотел, что бы подробности его частной жизни влияли бы на восприятие его искусства. Но он публичный человек, он оставил после себя очень много следов, он является объектом подражания и основателем особой школы пейзажа, поэтому сокровенная жизнь его души не может остаться без внимания. Его жизнь и творчество – это череда скорее вопросов, чем ответов. Поэтому, мне кажется, что мы еще не раз соберёмся по этому поводу.

Источник